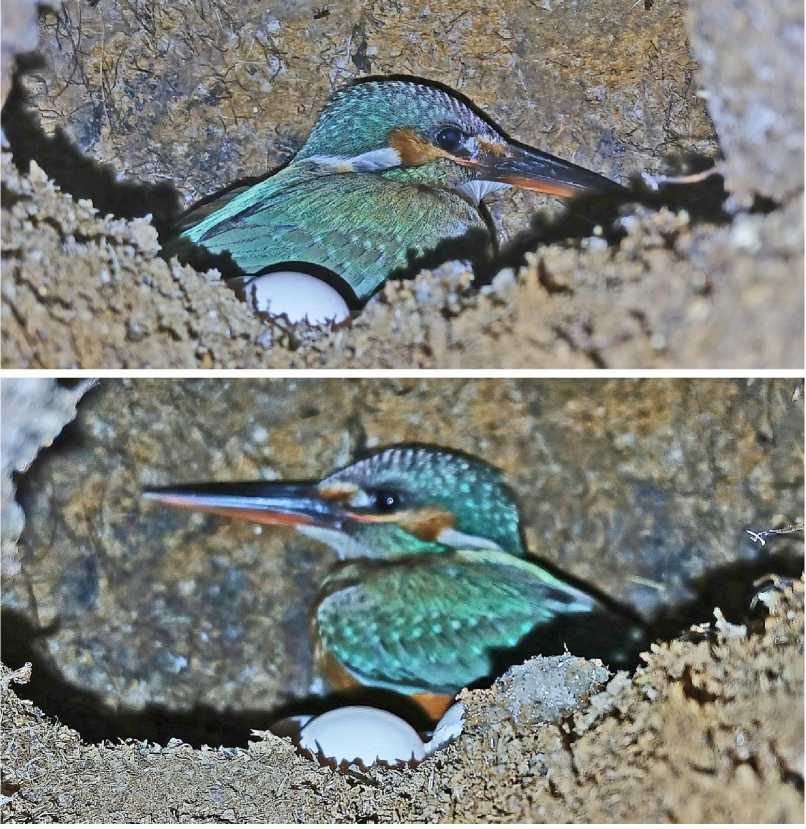

Гнездящиеся птицы Приморского края: обыкновенный зимородок Alcedo atthis

Автор: В.П. Шохрин, Ю.Н. Глущенко, Д.В. Коробов, А.П. Ходаков, Д.А. Беляев, В.Н. Сотников, И.М. Тиунов

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2561 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140312170

IDR: 140312170

Текст статьи Гнездящиеся птицы Приморского края: обыкновенный зимородок Alcedo atthis

Статус . Обыкновенный, или голубой зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) является обычным гнездящимся перелётным видом Приморского края, представленным подвидом A. a. bengalensis J.F. Gmelin, 1788 (рис. 1). Единичные встречи отдельных особей в календарные сроки зимы имеют явный аномальный характер.

Распространение и численность . В подходящих местообитаниях обыкновенные зимородки широко распространены по всему Приморью (Глущенко и др. 2025), обитая на всём протяжении большинства рек и некоторых стоячих водоёмов, но избегают верховий, где водотоки имеют быстрое бурное течение, а их берега каменистые. По мнению К.А.Воро-бьёва (1954), «зимородок принадлежит к весьма обыкновенным и широко распространённым птицам всего Уссурийского края. Густая сеть водных артерий, изобилующих рыбой, создаёт благоприятные условия для данного вида. Он встречается здесь буквально по всем рекам, речкам и протокам; отмечен также на озере Ханка». На юго-западе края это обычный гнездящийся вид, заселяющий средние участки рек, где берега покрыты лесом и есть пригодные для рытья нор земляные обрывы. На реке Барабашевка (Монгугай) на некоторых участках зимородки поселяются на расстоянии около 1 км пара от пары (Панов 1973). В Дальневосточном морском заповеднике и его окрестностях зимородка считают малочисленным пролётным видом, отдельные пары которого гнездятся в окрестностях посёлка Хасан и по берегам бухт Экспедиции и Бойсмана (Назаров и др. 2002).

Рис. 1. Обыкновенные зимородки Alcedo atthis . 1, 2 – самцы; 3, 4 – самки; 5, 6 – молодые птицы.

1 –- Спасский район, Приханкайская низменность, 16 августа 2010, фото Д.В. Коробова;

2 – окрестности города Находка, 2 октября 2023, фото А.А.Федотова; 3 – окрестности Уссурийска, 28 апреля 2009; 4 – залив Петра Великого, остров Большой Пелис, 16 мая 2012, фото Д.В.Коробова;

5 – окрестности Владивостока, 3 октября 2019, фото А.В.Вялкова; 6 – залив Петра Великого, остров Русский, 29 сентября 2024, фото А.П.Ходакова.

На островах залива Петра Великого в прошлом обыкновенных зимородков отмечали только в период пролёта в мае и с середины августа по октябрь (Лабзюк и др. 1971). В настоящее время эти зимородки гнездятся на острове Путятина (Глущенко и др. 2020), а в 2000 году одна пара, вероятно, гнездилась на острове Большой Пелис (Тиунов 2004).

В заповеднике «Кедровая падь» – обычный летний обитатель (Назаренко 1971). В 2008 году плотность населения вида по берегам водотоков в хвойно-широколиственных лесах не превышала 0.6 пар/км2, в долинных лесах реки Кедровая – 0.5-1.3, на разных участках в долинах рек Нарва – 1.2-4.5 и Барабашевка – 0.4-2.0, в низовьях ключа Гаккелев-ский – 1.7 пар/км2 (Курдюков 2014). На водотоках Борисовского плато одиночный зимородок с неясным статусом отмечен только однажды: 4 июня 2023 в среднем течении реки Лиственничная (Беляев и др. 2025).

В окрестностях Уссурийска – это немногочисленный пролётный и гнездящийся вид (Глущенко и др. 2006а). В дельте реки Раздольная зимородки обычны в течение всего лета (Назаров 2004). В Уссурийском заповеднике – малочисленный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев и др. 2003). В весенне-летний период 2024 года плотность населения этих птиц в заповеднике в низовьях реки Каменка составляла 0.12-0.40 ос./км2 (наши данные).

Для бассейна реки Комиссаровка зимородок диагностирован как немногочисленный гнездящийся вид, неполовозрелые особи которого встречаются повсеместно на крупных реках, ручьях, старицах, озёрах и даже на побережье озера Ханка и на каналах рисовых полей (Глущенко и др. 1995). На Приханкайской низменности эти птицы являются в целом немногочисленными и локально размножающимися преимущественно в среднем течении практически всех рек (Глущенко и др. 2006б; наши данные).

В бассейне реки Большая Уссурка (Иман) зимородки гнездятся на всём протяжении от истоков до устья, с наибольшей плотностью в низовьях. В среднем и верхнем течении они встречаются реже, но и здесь обычны (Спангенберг 1965). Летом 2021 года плотность населения зимородка в национальном парке «Удэгейская легенда» в районе слияния рек Арму и Большая Уссурка составляла 0.08 ос./км2, а ниже по течению Большой Уссурки в районе КПП «Корейский прижим» – 0.29 ос./км2 (Беляев 2024).

В бассейне Бикина – это обычный гнездящийся и пролётный вид (Пукинский 2003). Здесь зимородки распространены вдоль русла основной реки и всех её притоков; обычны в нижнем и среднем течении, но редки от села Охотничий вверх до устья реки Ада и дальше – до Малого Бикина (Михайлов и др. 1998). В 1969-1978 годах в гнездовой период по основному руслу и крупным притокам (22 тыс. км2) численность оценивалась в 2500-2800 пар, или 1.3-1.4 ос./10 км маршрута, при этом на нижнем участке реки (9 тыс. км2) – 1050-1200 пар, или 0.8-1.0 ос./10 км маршрута, в среднем течении (6 тыс. км2) – 1150-1250 пар (2.3-2.4 ос. на 10 км), в верховьях (7 тыс. км2) – 300-400 пар, или 1.4-1.5 ос./10 км маршрута (Пукинский 2003).

На юго-востоке Приморья в окрестностях залива Восток обыкновенного зимородка считали редким гнездящимся и пролётным видом (Нечаев 2014), тогда как в окрестностях Лазовского заповедника – это обыч- ный размножающийся вид, которого можно наблюдать на реках, крупных ключах и морском побережье (Белопольский 1950; Шохрин 2017). Согласно материалам «Летописи природы», в нижнем и среднем течении реки Киевка в 1980 году зимородки гнездились с плотностью 1 пара на 11 км реки. В 1981 году на участке между селом Лазо и ключом Каменный этот показатель составил 1 пару на 16 км, а ниже по течению до села Киевка – 1 пару на 1 км. Высокая численность сохранялась и ниже села Киевка. В 1982 году на участке между сёлами Старая Каменка и Киевка 1 пара приходилась на 3.2 км водотока (Шохрин 2017).

На северо-востоке края обыкновенный зимородок является обычным гнездящимся и пролётным видом нижнего течения рек и водоёмов морского побережья (Елсуков 1999), а также среднего и верхнего течения рек (Елсуков 2013). Во время гнездового периода встречаемость этих птиц на разных реках Сихотэ-Алинского заповедника в разные годы варьировала от 0.2 до 1.3 ос./км. При учёте с моторной лодки по реке Колумбе (от устья вверх на 56 км) 6 мая 1968 встретили 5 птиц, а 22 мая 1966 – 4 пары. На маршруте в 20 км от устья вверх по реке Таёжная насчитали 21 особь (Елсуков 2013).

Местообитания . В Приморье зимородки населяют долины различных рек и ручьёв, часто почти на всём их протяжении, но с разной плотностью на отдельных участках. Так, на Приханкайской низменности гнездящиеся пары привязаны к глинистым обрывам рек, озёр, крупных каналов и карьеров (Глущенко и др. 2006б). В окрестностях Уссурийска они размножаются на всех сравнительно крупных реках, протекающих через город и сопредельные территории. Реже устраивают норы в старых карьерах, летая за добычей на ближайшие водоёмы. Часть летней популяции, главным образом первогодки, не приступают к размножению и, так же как в период пролёта, в подходящих местообитаниях встречаются повсеместно (Глущенко и др. 2006а).

В бассейне реки Большая Уссурка гнездовыми стациями зимородков являются главное русло реки, её притоки, изредка затоны, если их берега круты и обрывисты (Спангенберг 1965). В долине Бикина оптимальные условия эти птицы находят только в среднем течении реки, где имеются многочисленные участки с крутыми земляными берегами и имеют место сравнительно небольшие колебания уровня воды.

В целом в Приморье обыкновенные зимородки обитают по берегам практически всех рек (рис. 2), с разной плотностью заселяя их от низовий до верховьев, за исключением самых верхних участков с очень быстрым течением и каменистыми берегами.

Весенний пролёт зимородков проходит преимущественно в апреле и начале мая. Первые регистрации этих птиц в разных районах Приморского края датированы почти исключительно разными числами апреля (табл. 1; рис. 3).

Рис. 2. Типичные местообитания обыкновенных зимородков Alcedo atthis в Приморском крае.

1 – долина реки Ореховка, Дальнереченский район, 8 мая 2016, фото Д.В.Коробова; 2 – долина реки Уссури, 11 июня 2020, фото И.М.Тиунова; 3 – низовье реки Раковка, 5 мая 2020; 4 – долина реки Комаровка, окрестности села Каменушка, 23 мая 2020, фото Д.А.Беляева

В долине Бикина весенний прилёт зимородков совпадает с освобождением средних участков реки ото льда и происходит во второй декаде

апреля. В это время птицы обычны только в низовьях (ниже села Верхний Перевал). Выше по течению, в средней части и в верховьях реки, зимородки становятся обычными с 25 апреля по 5 мая. В целом прилёт и пролёт зимородков малозаметен (Пукинский 2003). Это замечание относится и к появлению птиц в остальной части Приморья (наши данные). Первыми прилетают одиночные особи и только в 8.8% случаев — по две птицы. Средняя многолетняя дата появления зимородков в районе Сихотэ-Алинского заповедника ( n = 34) 23 апреля (Елсуков 2013), а в Лазовском заповеднике и на сопредельных с ним территориях ( n = 35) — 18 апреля (Шохрин 2017).

Таблица 1. Некоторые даты первых весенних регистраций обыкновенных зимородков Alcedo atthis в разных частях Приморского края

|

Место |

Даты |

Источник информации |

|

Юго-Западное Приморье |

9 апреля 1961; 26 апреля 1960 |

Панов 1973 |

|

Окрестности Владивостока, полуостров Де-Фриза |

9 апреля 2019; 4 мая 1953; 15 мая 1912 |

Черский 1915; Омелько 1956; данные А.П.Рогаля |

|

Надеждинский район |

7 апреля 2019 |

Данные А.В.Маркива |

|

Окрестности с. Каймановка |

12 апреля 2024 |

Наши данные |

|

Окрестности Уссурийска |

10 апреля 2004; 12 апреля 2006; 16 апреля 2005; 19 апреля 2003; 20 апреля 2002 |

Глущенко и др. 2006а |

|

Приханкайская низменность |

6 апреля1973; 21 апреля 2002; 24 апреля 1981; 27 апреля 1975; 28 апреля 1978 |

Глущенко и др. 2006б |

|

Город Находка |

15 апреля 2018; 21 апреля 2023 |

Данные Т.А.Прядун, А.А.Федотова |

|

Лазовский заповедник |

5 апреля 2002; 6 апреля 2023; 7 апреля 2011 и 2015; 14 апреля 2001, 2003 и 2009; 15 апреля 1998 и 2022; 17 апреля 2000, 2002 и 2012; 18 апреля 2006, 2010 и 2014; 19 апреля 1945, 1959, 1994, 1995 и 2016; 22 апреля 1962 |

Белопольский 1950; Литвиненко, Шибаев 1971; Шохрин 2017; наши данные |

|

Долина реки Бикин |

2-я декада апреля |

Пукинский 2003 |

|

Северо-восток Приморья |

13 апреля 1973 |

Елсуков 2013 |

Таблица 2. Фенология размножения обыкновенных зимородков Alcedo atthis в Приморье (наши данные за 1977-2025 годы / Белопольский 1950; Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; Литвиненко, Шибаев 1971; Панов 1973; Пукинский 2003; Назаров 2004;

Елсуков 2013; Шохрин 2017; коллекции МГУ и ДВФУ)

|

Период |

Число наблюдений на разных стадиях размножения |

||||||

|

Строительство гнездовой норы |

Неполная кладка |

Полная кладка, насиживание |

Голые птенцы |

Оперённые птенцы |

Слётки, выводки |

Всего |

|

|

15-31 апреля |

2/2 |

-/1 |

– |

– |

– |

– |

2/3 |

|

1-15 мая |

8/4 |

– |

– |

– |

– |

– |

8/4 |

|

16-31 мая |

1/3 |

1/2 |

7/2 |

-/1 |

– |

– |

9/8 |

|

1-15 июня |

-/2 |

1/2 |

4/3 |

1/1 |

– |

-/1 |

6/9 |

|

16-30 июня |

2/1 |

-/1 |

-/2 |

1/4 |

-/1 |

-/3 |

3/12 |

|

1-15 июля |

-/1 |

– |

4/- |

1/2 |

1/1 |

-/1 |

6/5 |

|

16-31 июля |

– |

-/1 |

– |

-/2 |

– |

2/- |

2/3 |

|

1-15 августа |

– |

– |

– |

– |

-/1 |

2/6 |

2/7 |

|

16-31 августа |

– |

– |

– |

– |

– |

-/2 |

-/2 |

|

Итого |

13/13 |

2/7 |

15/7 |

3/10 |

1/3 |

4/13 |

38/53 |

Рис. 3. Ранние весенние регистрации обыкновенных зимородков Alcedo atthis .

1 – Надеждинский район, 7 апреля 2019, фото А.В.Маркива; 2 – залив Петра Великого, остров Русский, 9 апреля 2019, фото А.П.Рогаля; 3 – Уссурийский городской округ, окрестности села Каймановка, 12 апреля 2024, фото Д.А.Беляева; 4 – окрестности города Находка, 15 апреля 2018, фото Т.А.Прядун

Гнездование . Гнездовой период растянут с конца апреля по середину августа (табл. 2), что связано как с повторными кладками после гибели первых гнёзд, так и с наличием вторых выводков у некоторых успешно гнездившихся пар. По мнению Ю.Б.Пукинского (2003), июньские слётки относятся к первым выводкам, а августовские – ко вторым.

В бассейне реки Бикин гнездовой период растянут у разных пар с мая по июль (Глущенко и др. 2022), а по другим данным (Пукинский 2003), даже до середины августа.

На юго-западе края брачные игры зимородков регистрировали в первой половине мая. В это время птицы совершают совместные токовые полёты и проводят демонстрации по ритуальному рытью нор. Такое поведение наблюдали 5 мая 1961, когда у пары уже была выкопана глубокая нора. У другой пары токовые полёты отмечали 16 мая 1962 (Панов 1973). В бассейне реки Бикин зимородки начинают токовать сразу после появления на гнездовых участках. Совместные полёты над водой проходят по эллипсу, вытянутому на 100-150 м. Этот ритуал птицы периодически прерывают демонстрационным долблением земли на месте будущей норы или вблизи него. Полёты и рытьё норы сопровождаются характерным криком. В целом, кроме ритуалов, описанных выше, брачное возбуждение птиц проявляется в их общей повышенной активности. Птицы часто поднимают и опускают голову, вытягивают и складывают шею, подёргивают коротким хвостом. Перед процессом рытья норы происходит спаривание, которое повторяется 2-3 раза в течение утра (Пу-кинский 2003). В заповеднике «Кедровая падь» спаривание зимородков видели 19 мая 1945 (Воробьёв 1954).

Некоторые пары поселяются в нетипичных местах: отмечали попытки зимородков гнездиться в небольших сухих оврагах в стороне от реки, на расстоянии 200-300 м от воды. Одну нору нашли в стенке четырёхугольной ямы размерами 0.5Х1.5 м и глубиной 1.5 м, выкопанной для столба высоковольтной линии в 150 м от реки. Кроме этого, на полуострове Песчаный зимородки гнездились в глинистых обнажениях морского берега (Панов 1973). На Ханкайско-Раздольненской равнине они иногда гнездятся в обрывах старых карьеров (Глущенко и др. 2006а; наши данные).

По мнению Ю.Б.Пукинского (2003), в бассейне реки Бикин к особенностям распределения зимородков относится их непостоянство. Птицы, прилетевшие в низовья реки в апреле и приступившие здесь к размножению, после первых паводков, затопивших их норы, для повторного гнездования поднимаются вверх по реке. В поисках безопасных от паводков участков они нередко поселяются не по берегам основного русла, а в верховьях притоков. Иногда они гнездятся в выворотнях или земле, приподнятой корнями деревьев, удаляясь от реки на 50 -100 м. Кроме того, отмечали норы в «заломах» на галечниках, образованных принесёнными водой деревьями. Нередко зимородки строят норы максимально высоко от поверхности, у верхнего края обрывов, в 20-25 см от их верхнего края (Пукинский 2003).

На юго-востоке Приморья участки обитания зимородков сохраняются многие годы, но норы, как правило, птицы ежегодно строят новые. По-видимому, как исключение, в нижнем течении реки Просёлочная в 2000-2010 годах пара зимородков имела только две норы и использовала их поочерёдно (Шохрин 2017).

По данным С.В.Елсукова (2013), на северо-востоке края зимородки после прилёта занимают старые (n = 2), достраивают или роют новые норы (n =4) как в непосредственной близости от воды, так и на обрывистых берегах сухих проток, обочинах дорог, в земляных стенах, брошенных силосных ямах, иногда в сотнях метров от кормовых водоёмов. Здесь строительство нор наблюдали 10 мая 1981 и 26 мая 1971. Высота расположения входов нор над поверхностью составляла 0.22-3.00, в среднем 1.59 м (n = 18). В 2000 году, впервые за многие годы наблюдений, зимородки загнездились на обрывистом берегу озера Благодатное в месте его выхода в море, где находятся древние отложения грунта с большим количеством гальки и валунов (Елсуков 2013).

Рытьём норы занимаются обе птицы, чередуясь, но в целом в этом процессе больше времени занята самка. Зимородки затрачивают на строительство гнездовой норы примерно неделю (Пукинский 2003; Шох-рин 2017). В бассейне Бикина наиболее раннее начала рытья норы отметили 30 апреля 1969 (Пукинский 2003). В бассейне реки Киевка этот процесс регистрировали 27-28 апреля 1982, 19 июня 1982, 4-8 мая 2013 (рис. 4) и 3-8 мая 2014 (Шохрин 2017).

Рис. 4. Обыкновенные зимородки Alcedo atthis во время рытья норы. Лазовский район, долина реки Киевка: 1 – самец, 4 мая 2013, 2 – самка, 5 мая 2013. Фото В.П.Шохрина

В долине реки Шкотовка (Цимухэ) пара зимородков рыла нору 27 мая 1947 (Воробьёв 1954). В долине реки Большая Уссурка 1 июня обнаружили готовую нору, но ещё без кладки (Спангенберг 1965). В низовьях реки Грязная (Хасанский район) птица рыла нору 10 июня 1973, а вечером этого же дня она расширяла гнездовую камеру. Строительство норы наблюдали в бассейне этой же реки (ключ Лопатинский) 22 мая 1975 (Назаров 2004). В долине нижнего течения реки Киевка (Судзухэ) в земляном обрыве берега нашли нору зимородка, вырытую на высоте 2.0 м от воды, а её глубина была 0.73 м (Литвиненко, Шибаев 1971). В береговом обрыве нижнего течения этой же реки обнаружили гнездовую нору, вход в которую находился на высоте 1.5 м над водой, а её длина составляла 0.7 м (Шохрин 2017).

В долине реки Бикин летки нор имели диаметр 60-70 мм, а горизонтальные ходы были длиной 600-750 мм. В конце хода устраивалась гнездовая камера длиной 170-200, шириной 110-120 и высотой 100-130 мм

Рис. 5. Норы обыкновенных зимородков Alcedo atthis . 1, 2 – река Шкотовка, 12 июня 2022;

3, 4 – Надеждинский район, окрестности села Давыдовка, 24 июня 2025, фото А.П.Ходакова;

5, 6 – Уссурийский городской округ, окрестности села Каменушка, 31 мая 2025, фото Д.А.Беляева

(Пукинский 2003). На северо-востоке Приморского края глубина нор варьировала от 250 до 820, в среднем составляя 550 мм ( n = 18), а размеры летков – 50×50–95×100, в среднем 70×70 мм (Елсуков 2013).

Некоторые найденные нами норы располагались на высоте 0.4-3.2, в среднем 1.9 м от поверхности воды или земли ( n = 11). Норы отмечали не только в обрывах берегов рек (рис. 5), но также в котлованах (2 случая), в выворотнях (1) и в земляной насыпи (1), причём в последнем случае вход в гнездо был через отверстие диаметром 50 мм в вертикальной железобетонной плите. Длина измеренных нами нор 480-830, в среднем 596 мм; диаметр летка 55-90×50-65, в среднем 72.3×55.0 мм; диаметр гнездовых ниш 110-190, в среднем 151.2 мм; высота гнездовых ниш 85110, в среднем 96.7 мм ( n = 16).

В долине Большой Уссурки 12 мая 1938 добыли самку с яйцом в яйцеводе. Ещё одну такую самку отстреляли 18 июня (Спангенберг 1965). В окрестностях Лазовского заповедника, по данным «Летописи природы», первое гнездо с кладкой осмотрели уже 24 апреля 1982 (Шохрин 2017). В среднем течении реки Пойма (Адими) нашли нору, в которой 7 июня 1961 было 5 ненасиженных яиц (Панов 1973). В береговом обрыве нижнего течения реки Киевка в осмотренной 24 июня 1975 норе было 1 яйцо (Шохрин 2017). В долине Большой Уссурки 30 мая 1939 в гнезде обнаружили 6 сильно насиженных яиц, а 31 мая 1938 в другой норе было 4 яйца незаконченной кладки. 23 июня 1938 обнаружили нору, содержащую 7 слабо насиженных яиц, а 10 июня 1954 отметили кладку из 5 яиц и 15 июня 1954 – другую, состоящую из 7 яиц (Спангенберг 1965; Джусупов 2018).

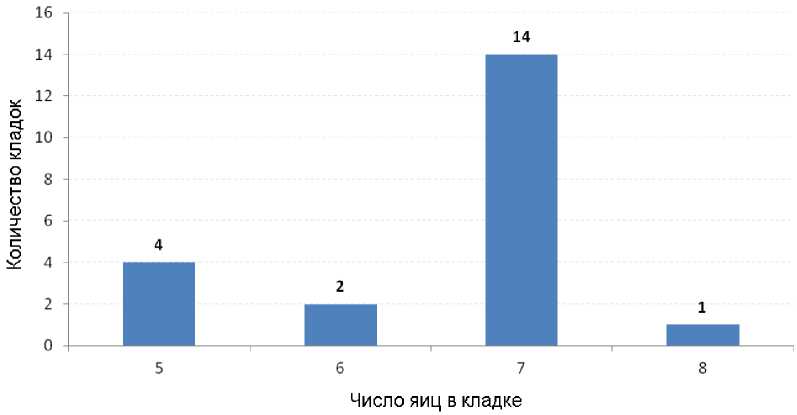

По данным Ю.Б.Пукинского (2003), в бассейне Бикина кладки ( n = 11) содержали 4-7 яиц. Их скорлупа матовая, белая, слегка просвечивающая, поэтому свежее яйцо выглядит розоватым. Масса яиц до начала насиживания ( n = 9) в среднем 4.3 г. Ранние кладки (май-июнь, n = 6) включали в среднем 6.3 яйца, а перед вылетом в 2 гнёздах было по 6 птенцов. В поздних гнёздах при средней величине кладки 5.3 яйца ( n = 3), гнёзда покидали не более 4 птенцов (Пукинский 2003). На северо-востоке Приморья кладки зимородков содержали от 2 до 8 яиц, в среднем 5.0 яйца ( n = 12). Самую раннюю кладку, состоящую из 2 яиц, нашли 17 мая 1981, а самую позднюю зарегистрировали 31 июля 1983. В одном из гнёзд обнаружили карликовое яйцо-болтун, размеры которого были 17.0×15.5 мм, а масса 1.06 г (Елсуков 2013).

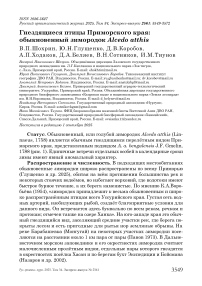

Мы находили гнёзда зимородков с яйцами со второй половины мая до конца июля (табл. 2), при этом законченные кладки содержали 5-7 яиц, в среднем 6.46 яйца (n = 13). В целом, учитывая немногие другие известные из Приморья материалы (Спангенберг 1955; Джусупов 2018; Джусупов, Чупин 2022; коллекции Зоомузея МГУ, ДВФУ, ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН), полные кладки обыкновенных зимородков содержали от 5 до 8 яиц (рис. 6), средняя величина кладки составила 6.57 яйца (n = 21).

Рис. 6. Число яиц в полных кладках обыкновенного зимородка Alcedo atthis в Приморском крае (наши данные за 1977-2025 годы; Спангенберг 1955; Джусупов 2018; Джусупов, Чупин 2022; коллекции

Зоомузея МГУ, ДВФУ, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)

Таблица 3. Линейные размеры и индекс удлинённости яиц обыкновенного зимородка Alcedo atthis в Приморском крае

|

n |

Длина (L) , мм |

Максимальный диаметр (B) , мм |

Индекс удлинённости* |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

92 |

19.67-22.8 |

20.92±0.08 |

16.4-18.5 |

17.53±0.05 |

79.2-90.9 |

83.86±0.29 |

Наши данные** |

|

12 |

22.3-22.7 |

– |

18.4-18.8 |

– |

– |

– |

Пукинский 2003 |

|

18 |

19.9-22.0 |

20.82±0.13 |

17.3-18.3 |

17.79±0.08 |

80.8-89.6 |

85.48±0.62 |

Джусупов 2018 |

|

6 |

21.4-21.9 |

21.62±0.08 |

17.3-17.5 |

17.42±0.03 |

79.9-81.3 |

80.57±0.20 |

Коллекция ЗМ МГУ (сборы А.П.Кузякина) |

|

18 |

20.5-21.9 |

21.12±0.11 |

17.3-18.9 |

18.01±0.10 |

82.1-90.7 |

85.32±0.70 |

Коллекция ЗМ ДВФУ (сборы В.И.Лабзюка и Г.А.Горчакова) |

|

146 |

19.67-22.8 |

20.97±0.08*** |

16.4-18.9 |

17.63±0.04*** |

79.2-90.9 |

84.14±0.25*** |

Всего |

* – рассчитан по формуле: ( B / L ) × 100% (Романов, Романова 1959) по 127 промерам, так же как длина и диаметр;

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023); *** – рассчитан по 134 промерам.

Таблица 4. Вес и объём яиц обыкновенного зимородка Alcedo atthis в Приморском крае

|

Вес, г*** |

Объём, см3 * |

Источник информации |

||||

|

n |

Пределы |

Среднее |

n |

Пределы |

Среднее |

|

|

63 |

2.8-4.0 |

3.46 |

92 |

2.82-3.98 |

3.28±0.03 |

Наши данные** |

|

– |

– |

– |

18 |

3.15-3.68 |

3.36±0.04 |

Джусупов 2018 |

|

– |

– |

– |

6 |

3.28-3.42 |

3.34±0.02 |

Коллекция ЗМ МГУ (сборы Кузякина) |

|

– |

– |

– |

18 |

3.20-3.92 |

3.49±0.04 |

Коллекция ЗМ ДВФУ (сборы В.И.Лабзюка и Г.А.Горчакова) |

|

63 |

2.8-4.0 |

3.46 |

134 |

2.82-3.98 |

3.33±0.02 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: V = 0.51 LB 2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Рис. 7. Кладки обыкновенных зимородков Alcedo atthis , вынутые из гнёзд для измерений.

1 – Лазовский район, долина реки Киевка, 31 мая 2017, фото В.П.Шохрина; 2 – Уссурийский городской округ, окрестности села Каменушка, 12 июля 2025, фото Д.А.Беляева

Рис. 8. Кладки обыкновенных зимородков Alcedo atthis.

1 – Спасский район, окрестности села Калиновка, 30 мая 2012, фото Д.В.Коробова;

2 – Надеждинский район, река Клёпочная, 8 июня 2022, фото А.П.Ходакова;

3 – Хасанский район, окрестности посёлка Хасан, 9 июля 2016, фото Ю.Н.Глущенко

Рис. 9. Варианты формы яиц обыкновенного зимородка Alcedo atthis в Приморском крае. Студийная съёмка кладок из оологической коллекции В.Н.Сотникова (город Киров)

Параметры измеренных яиц и их вес приведены в таблицах 3 и 4. Некоторые из найденных нами кладок показаны на рисунках 7-9.

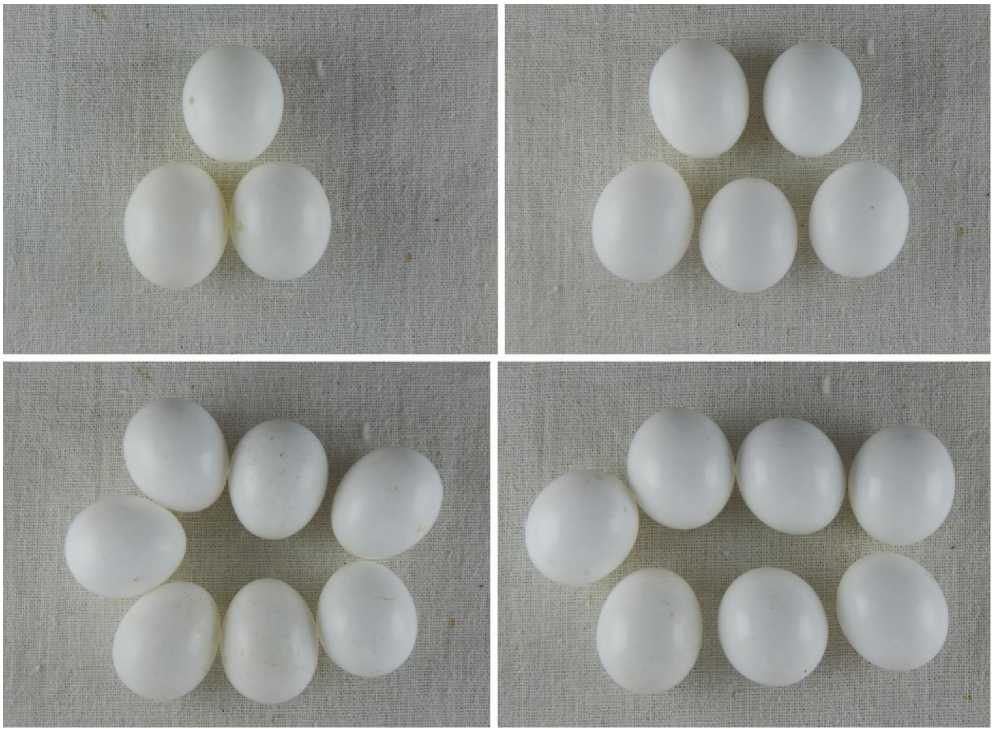

Насиживание кладки (рис. 10), по наблюдениям за 2 гнёздами, продолжается 20-21 сут, при этом в инкубации участвуют обе птицы (Пу-кинский 2003).

На реке Шкотовка 27 мая 1947 обнаружили нору обыкновенного зимородка, в которой были голые птенцы. Самка сидела на гнезде очень плотно и позволила взять себя руками (Воробьёв 1954). В низовьях реки Грязная 14 июля 1973 в гнезде было не менее 3 птенцов и 5 августа они ещё находились в норе. В этом же районе 25 июня 1974 взрослые зимородки носили корм птенцам в другую нору. Ещё одну нору с птенцами нашли 13 июня 1975 (Назаров 2004). В долине нижнего течения реки Киевка (Судзухэ) в земляном обрыве берега 21 июня 1961 осмотренная нора зимородков содержала 7 начинающих оперяться птенцов. Пеньки маховых у старшего птенца достигали 6.3 мм, а пеньки рулевых – 0.4 мм (Литвиненко, Шибаев 1971).

На северо-востоке Приморья первых птенцов (7 особей) зарегистрировали 25 июня 1981. Кроме того, оперяющихся птенцов разного возраста наблюдали 27 июня 1976 (7 особей), 29 июня 1975 (6), 21 июля 1974 (6 птенцов и 1 яйцо-болтун), 22 июля 1960 (6) (Елсуков 2013).

Рис. 10. Самка обыкновенного зимородка Alcedo atthis , насиживающая кладку. Надеждинский район, около села Давыдовка. 11 июля 2025. Фото А.П.Ходакова

Рис. 11. Птенцы обыкновенного зимородка Alcedo atthis . Надеждинский район, окрестности села Давыдовка. 1 – 24 июня 2025; 2 – 6 июля 2025. Фото А.П.Ходакова

В целом норы обыкновенных зимородков с птенцами разных возрастов в Приморском крае находили со второй половины мая до середины августа (табл. 2). У некоторых пар бывает нормальная вторая кладка. Так, 24 июня 2025 в гнезде, осмотренном нами в Надеждинском районе, были птенцы, у которых начали расти пеньки маховых (рис. 11.1), и в этот день птицы рыли новую нору, расположенную в нескольких десятках сантиметров от первой (рис. 12); 6 июля в первой норе находились оперённые птенцы (рис. 11.2). При осмотре 11 июля оказалось, что из первой норы птенцы уже вылетели, а во второй находились яйца, которых птицы насиживали (рис. 10).

Рис. 12. Две действующие норы одной пары зимородков Alcedo atthis: 1 – с птенцами, 2 – строящаяся. Надеждинский район, окрестности села Давыдовка, 24 июня 2025. Фото А.П.Ходакова

О наличии второго цикла размножения косвенно свидетельствуют элементы брачного поведения, отмеченные во второй половине июня (рис. 13), когда у части успешно гнездившихся пар слётки уже покидают гнездовые норы (табл. 2).

По данным Ю.Б.Пукинского (2003), птенцы обыкновенного зимородка проводят в норе 25-26 сут, но самый младший из них может задерживаться в гнезде ещё на 2-3 дня. Оставляя нору, молодые птицы способны в первом же полёте преодолевать 30-50 м. Сроки вылета из разных гнёзд очень растянуты. Так, в долине реки Бикин этот процесс проходил 15 и 25 июня, 6 июля, 10, 14 и 17 августа (Пукинский 2003).

По данным С.В.Елсукова (2013), после оставления гнезда молодые зимородки обычно держались поодиночке, реже – по две. Как исключение, один раз 2 августа 1981 наблюдали 4 зимородков вместе (Елсуков 2013).

Рис. 13. Проявление брачного поведения у самца обыкновенного зимородка Alcedo atthis . Спасский район, село Гайворон. 26 июня 2008. Фото Д.В.Коробова

Рис. 14. Самостоятельные молодые зимородки Alcedo atthis . Лазовский район, окрестности села Глазковка. 1 – 7 августа 2013, 2 – 8 августа 2013. Фото В.П.Шохрина

В долине реки Большая Уссурка хорошо летающих молодых особей наблюдали 18 и 26 июня (Спангенберг 1965). В низовьях реки Грязная двух слётков встретили 3 августа 1973 (Назаров 2004). В долине реки Просёлочная семью из 4-5 хорошо летающих молодых зимородков наблюдали 2 августа 1944, а молодая особь, добытая 25 августа 1944, уже достигла размеров взрослой птицы (Белопольский 1950).

Мы наблюдали самостоятельных молодых обыкновенных зимородков в разные даты июля и августа (рис. 14).

Рис. 15. Поздние осенние встречи обыкновенных зимородков Alcedo atthis .

1 – залив Петра Великого, остров Русский, 3 октября 2019, фото А.П.Рогаля; 2 – Приханкайская низменность, 4 октября 2017, фото И.М.Тиунова; 3 – окрестности Уссурийска, 8 октября 2008, фото Д.В.Коробова; 4 – Надеждинский район, 11 октября 2020, фото А.В.Маркива; 5 – окрестности Владивостока, 12 октября 2021, фото А.П.Ходакова; 6 – там же, 12 октября 2021, фото А.П.Рогаля.

Рис. 16. Обыкновенные зимородки Alcedo atthis с пойманными рыбами.

1 – окрестности города Находка, 31 августа 2022, фото И.А.Малыкиной; 2 – Артёмовский городской округ, окрестности посёлка Угловое, 23 августа 2020, фото А.П.Ходакова; 3 – Партизанский район, бухта Триозёрье, 25 сентября 2022, фото А.П.Рогаля; 4 – окрестности Владивостока, 7 июня 2023, фото И.В.Боровкова; 5 – Уссурийский городской округ, 7 августа 2025; 6 – там же, 21 августа 2025, фото К.Ю.Тучина

Рис. 17. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis с пойманным головастиком. Окрестности города Фокино, 2 августа 2022, фото К.В.Дмитриенко

Таблица 5. Некоторые даты последних осенних регистраций обыкновенных зимородков Alcedo atthis в разных частях Приморского края

|

Место |

Даты |

Источник информации |

|

Юго-Западное Приморье |

6 октября 1960; 7 октября 1959 и 1961; 10 октября 2021; 12 октября 1962 |

Панов 1973; данные А.В.Маркива |

|

Владивосток, |

3 октября 2019; 7 октября 1983; |

Черский 1915; Омелько 1956; Назаров |

|

полуостров Де-Фриза |

10 октября 2023; 12 октября 2021; |

2004; Зимородок 2023*; данные |

|

6 ноября 1910 |

А.В.Вялкова, А.П.Рогаля; наши данные |

|

|

Город Находка |

2 октября 2023; 9 октября 2021 |

Зимородок 2021**; данные А.А. Федотова |

|

Надеждинский район |

11 октября 2020 |

Данные А.В. Маркива |

|

Окрестности Уссурийска |

3 октября 2002; 8 октября 2008; 10 октября 2004 |

Глущенко и др. 2006а; наши данные |

|

Приханкайская |

28 сентября 1973 и 2006; 4 октября 2017; |

|

|

низменность |

8 октября 1971; 10 октября 2008; 17 ноября 2010 |

Глущенко и др. 2006б; наши данные |

|

Село Тигровый, Партизанский район |

14 октября 2023 |

Зимородок 2023 |

|

Окрестности Лазовского |

26 октября 2012; 30 октября 2015; |

|

|

заповедника |

3 ноября 2020 |

Шохрин 2017; наши данные |

|

Северо-восток Приморья |

23 ноября 1974 |

Елсуков 2013 |

* – Зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). 2023. Птицы Дальнего Востока России. / (дата обращения 01.09.2025).

** – Зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). 2021. Птицы Дальнего Востока России. / (дата обращения 01.09.2025).

Послегнездовые кочёвки, осенняя миграция и зимовка. Осенний пролёт начинается, вероятно, в последних числах августа, так как с этого времени и в течение всего сентября обыкновенных зимородков постоянно встречали около моря, где они охотились на водоёмах, в которые поступает солёная вода. На северо-востоке Приморья средней датой последней встречи осенью (n = 45) является 25 сентября (Елсуков 2013). Наиболее поздние регистрации этих птиц в разных районах Приморского края датированы третьей декадой сентября либо разными датами октября (рис. 15) или ноября (табл. 5).

Зимовки обыкновенных зимородков в Приморском крае носят случайный характер. Л.О.Белопольский (1950), ссылаясь на опросные сведения, приводил данные о зимовке одной птицы у незамерзающих полыней на реке Осиновая (Лазовский район). На крайнем юго-западе Приморья, в низовье реки Нарва, одного зимородка встретили 15 января 2016 (Бурковский и др. 2016).

Питание . Кормовая территория пары зимородков обычно примыкает к гнездовой, но может находиться на расстоянии до 1 км, редко более, от последней (Глущенко и др. 2016). Взрослые птицы едят сами и выкармливают птенцов молодью различных рыб, мелкими взрослыми рыбами (рис. 16), реже амфибиями (рис. 17), водными беспозвоночными и их личинками (рис. 18).

Рис. 18. Обыкновенные зимородки Alcedo atthis с пойманными беспозвоночными животными. 1– залив Петра Великого, остров Русский, 23 сентября 2020, фото А.П.Рогаля;

2 – окрестности города Находка, 23 августа 2025, фото А.А.Федотова

Неблагоприятные факторы, враги, гибель . Одним из основных факторов, лимитирующих численность и распространение обыкновенных зимородков в Приморье, является ограниченность и локальное распространение обрывов, подходящих для рытья гнездовых нор.

Паводки, происходящие преимущественно в конце весны и начале лета, нередко затапливают норы или разрушают береговые обрывы рек, уничтожая гнёзда зимородков. По данным Ю.Б. Пукинского (2003), в бассейне Бикина из-за подъёмов воды в 1970 и 1971 годах гибель гнёзд в низовьях реки составила более 90%, тогда как в среднем течении этот показатель во все летние сезоны 1969-1978 годов не превышал 40%, а в верховьях – 20%. Некоторые норы пропадали в результате обвалов подмытых берегов. В целом гибель гнёзд за десятилетие в разные годы колебалась от 30 до 75%. В качестве врагов зимородков отмечали амурского полоза Elaphe schrenckii и азиатского барсука Meles leucurus (Пу-кинский 2003).

На северо-востоке Приморья отметили гибель двух птиц от нападения домашних кошек, одного зимородка сбил автомобиль, а ещё 7 особей дети отстреляли из рогаток (Елсуков 2013). В 1979-1980 годах на острове Стенина в заливе Петра Великого одного зимородка отметили в добыче сапсана Falco peregrinus (Назаров, Трухин 1985).

В 2023 году обнаружили зимородка, по-видимому, разбившегося об окно здания на окраине Уссурийска (наши данные).

В 2017-2023 годах с отловленных в паутинные сети обыкновенных зимородков сняли мух-кровососок Hoppoboscidae двух видов: Ornithoica momiyamai (8 особей) и Ornithomya avicularia (5) (Nartshuk et al . 2023; наши данные).

Исследование выполнено в рамках госзаданий Минобрнауки РФ № 125021302113-3 и № 124012400285-7.

За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность Г.Н.Бачурину (Ирбит), И.В.Боровкову (Владивосток), А.В.Вялкову (Владивосток), К.В.Дмитриенко (Владивосток), И.А.Малыкиной (Владивосток), А.В.Маркиву (Владивосток), Т.А.Прядун (Находка), А.П.Рогалю (Владивосток), К.Ю.Тучину (Уссурийск), А.А.Федотову (Находка).