Гнездящиеся птицы Приморского края: седой дятел Picus canus

Автор: В.П.Шохрин, Ю.Н.Глущенко, А.П.Ходаков, Д.В.Коробов, И.М.Тиунов, В.Н.Сотников

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2551 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310655

IDR: 140310655

Текст статьи Гнездящиеся птицы Приморского края: седой дятел Picus canus

Статус . Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788 является обычным гнездящимся, кочующим и малочисленным зимующим видом, представленным на территории Приморья подвидом P. c. jessoensis Stejneger, 1886 (рис. 1).

Распространение и численность . В подходящих местообитаниях седой дятел гнездится на всей территории Приморья (Глущенко и др. 2025). На юге края это обычный, но сравнительно немногочисленный гнездящийся вид, численность которого подвержена значительным колебаниям по годам (Назаренко 1971а; Панов 1973). На островах залива Петра Великого две пары размножались на Попова, а на Рикорда птиц встречали в период пролёта (Лабзюк и др. 1971). На последнем из указанных островов в 1990 году обитали, вероятно, 3-4 пары. Кроме этого, седые дятлы гнездились на островах Стенина, Дурново, Большой Пелис, Рикорда (Назаров 2001; Назаров и др. 2002).

В липово-широколиственных лесах юга Приморья седые дятлы относятся к основному населению, но их численность здесь довольно низкая – 0.6 пар/км2 (Назаренко 1971б). В заповеднике «Кедровая Падь» и его окрестностях в 2008 году плотность населения этих дятлов в разных вариантах дубняков составляла 0.7-5.0 пар/км2, в липово-широколиственных лесах – 1.3-1.5, в долинах реки Нарва – 0.9, реки Барабашевка – 0.4-3.0, в пирогенном древесно-кустарниково-луговом комплексе – 0.72.3, в посёлке Приморский – 1.6, а в селе Барабаш – 1.7 пар/км2 (Курдюков 2014).

В национальном парке «Земля леопарда», в долине реки Грязная, седые дятлы встречаются в долинных лесах и на пологих склонах сопок. Средняя плотность их населения здесь в 2019 году варьировала от 1.1 в

Рис.1. Седые дятлы Picus canus: 1, 2 – взрослые самцы;

3, 4 – взрослые самки; 5 – молодой самец; 6 – молодая самка.

1 – заповедник «Кедровая падь», долина реки Кедровая, 16 марта 2011, 2 – окрестности Уссурийска, 8 декабря 2016; 3 – там же, 19 февраля 2019; 4 – там же, 20 января 2020, фото Д.В.Коробова; 5 – залив Петра Великого, остров Русский, 7 июля 2020, фото И.А.Малыкиной; 6 – Лазовский район, окрестности села Лазо, 10 июля 2018, фото В.П.Шохрина марте до 7.0 ос./км2 в середине апреля (Беляев и др. 2019). На Борисовском (Шуфанском) плато серые дятлы немногочисленны и поднимаются до высоты 600 м н.у.м. (Назаренко 2014). На северо-восточном участке этой территории в долине реки Лиственничная плотность населения составляла: на высоте ниже 400 м н.у.м. – 0.68 ос./км2, 400-600 м – 0.11, выше 600 м – 2.40, а в долине реки Абрикосовка – 0.30 между высотами 300-400 м и 1.28 ос./км2 – выше 400 м (Беляев и др. 2025).

В середине ХХ века во Владивостоке седых дятлов наблюдали только во внегнездовой период (Назаров 1965). В настоящее время эти птицы, вероятно, размножаются на окраинах города и на острове Русский (наши данные).

В окрестностях Уссурийска эти дятлы очень малочисленны на гнездовании, более обычны в периоды сезонных кочёвок и относительно редки зимой. В первой половине лета 2002 года птиц здесь встречали в сопковых дубняках с обилием 0.5-7.4, в среднем 1.9 ос./км2. Кроме этого их наблюдали в наиболее лесистой части окраин дачной застройки (Глущенко и др. 2006а). В хвойно-широколиственных лесах Уссурийского заповедника в 1962-1969 годах относительная численность седых дятлов составляла 0.2-0.5 пар/км2 (Назаренко 1984; Нечаев и др. 2003).

На Приханкайской низменности это редкий гнездящийся и обычный кочующий и зимующий вид. Из-за ограниченности подходящих стаций птицы здесь размножаются в очень небольшом числе, занимая наиболее крупные участки древесной растительности на холмах, возвышенных участках речных пойм и на береговых валах озера Ханка. В порослевых дубняках на Гайворонской сопке в 2003 году плотность их гнездования достигала 0.9 пар/км2 (Глущенко и др. 2006б). В отрогах Синего хребта в Спасском районе края в летние месяцы 1977-1979 годов седые дятлы встречались с плотностью (ос./км2): в кедрово-широколиственных лесах 4.2, в широколиственных лесах – 2.2-3.7 (Кушнарёв 1984).

На юго-востоке края в окрестностях залива Восток седого дятла относили к редким гнездящимся и зимующим, частично оседлым и кочующим видам (Нечаев 2014). По мнению Л.О.Белопольского (1950), в Лазовском (Судзухинском) заповеднике эти дятлы были обычными, а их численность зависела от урожая желудей. Поэтому осенью 1943 года, когда плодоношение дубов было обильным, и весной 1944 года этих птиц встречали очень часто, а в неурожайные годы, осенью 1944 и весной 1945, они представляли большую редкость (Белопольский 1950). По данным «Летописи природы…», в 1994 году плотность гнездящихся дятлов в долинном многопородном лесу реки Перекатная составляла 0.5 пар на 1 км2, а доля в населении – 0.1%. Зимой 1977 года численность этих птиц в долинном лесу была 3.2 ос./км2, в 1978 – 1.5, в 1993 – 1.0-3.3, а в 1995 году в дубняках – 1.0 ос./км2 (Шохрин 2017).

В бассейне Большой Уссурки (Имана) – это обычный гнездящийся вид (Спангенберг 1940), в подходящих стациях равномерно населяющий всю реку от истоков до устья (Спангенберг 1965). В пределах национального парка «Удэгейская легенда» это малочисленные, вероятно, гнездящиеся птицы, встречаемость которых во второй половине июля 2020 года составляла 0.14 ос./км маршрута (Беляев 2022). В бассейне Бикина седые дятлы являются обычными в нижнем и среднем его участках (Пу-кинский 2003). Чаще их встречали в долинах нижней части реки вверх до села Верхний Перевал, тогда как выше, до села Охотничий, они были распространены спорадично, по «пятнам» вторичных осветлённых лесов (Михайлов и др. 1998; Глущенко и др. 2022).

На северо-востоке Приморья – это обитатель приморских дубняков и хвойно-широколиственных лесов (Елсуков 2013). В дубняках плотность гнездовых пар седых дятлов колебалась по годам: в 1974 году она составила 5.9, а в 1986 – 1.2 пар/км2 (Елсуков 1990). В прибрежной части Среднего Сихотэ-Алиня, в дубовых лесах на склонах и гребнях гор численность птиц достигала 1.4 пар/км2, в широколиственных лесах речных пойм – 0.95, а в осиново-берёзовых лесах с широколиственными породами на пологих склонах – 1.6 пар/км2 (Кулешова 1976). По другим данным, весной, в марте-апреле, встречаемость птиц в дубняках в разные годы варьировала от 0.7 до 2.5 ос./км.; в гнездовой период, в мае-августе – от 0.5 до 3.0; осенью, в сентябре-ноябре – от 0.7 до 7.0, зимой, в декабре-феврале – от 0.5 до 2.0 ос./км (Елсуков 2013). В 2017 году в приморских дубняках окрестностей Сихотэ-Алинского заповедника плотность населения этих дятлов (ос./км2) составляла 4 апреля – 8 мая – 5.9, 10 мая – 18 июня – 3.9, 7 июля – 25 сентября – 15.0; в смешанном лесу восточного макросклона этот показатель был меньше: 15 апреля – 2 мая – 1.0, 24 мая – 4 июля – 0.9, 18 июля – 8 сентября – 2.9; в смешанном лесу западного макросклона – 7-23 июня – 0.3; в луговых стациях – 4 апреля – 8 мая – 1.7 (Начаркин и др. 2018).

Местообитания . Летом седых дятлов отмечали на нетронутых участках чозениево-широколиственной урёмы реки Кедровая, в долинном лесу по среднему течению реки Пойма (Адими), в ольшаниках, ясенёвниках и долинных дубняках по среднему течению реки Нарва (Сидими), в пойменных насаждениях у опушек по рекам Панчуне и Дупи в бассейне Барабашевки (Монгугай) (Панов 1973). Эти птицы предпочитают светлые широколиственные леса маньчжурского типа. На юге Приморья они особенно охотно заселяют сухие южные склоны сопок, поросшие преимущественно дубовым лесом. В заповеднике «Кедровая Падь» дятлы обитают в широколиственных несколько разреженных лесах на сопках и в речных долинах (Назаренко 1971а). На Борисовском плато их популяция приурочена к дубовым лесам с лиственницей (Назаренко 2014).

В окрестностях Лазовского заповедника седые дятлы характерны для дубовых лесов и открытых долин с перелесками и рощами в бассейнах рек Киевка, Чёрная, Соколовка, Осиновая и Просёлочная, тогда как в густых пойменных зарослях и в смешанной широколиственной тайге птицы практически не встречаются (Белопольский 1950; Шохрин 2017; наши данные).

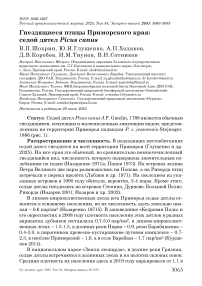

Рис. 2. Различные местообитания седых дятлов Picus canus .

1 – Надеждинский район, долина реки Ананьевка, 9 марта 2019; 2 – Хасанский район, окрестности посёлка Зарубино, 28 июля 2023; 3 – Лазовский заповедник, низовья реки Просёлочная, 29 мая 2022, фото Д.В.Коробова; 4 – Лазовский район, окрестности села Глазковка, 19 августа 2010. Фото В.П.Шохрина

В бассейне Большой Уссурки эти дятлы являются обитателями разреженных лесов сопок и мелколесья низменности с редкими дуплистыми деревьями, а также среди сельскохозяйственных угодий, но отсутствуют на покрытых лесом островах (Спангенберг 1940, 1965).

В бассейне реки Бикин птицы предпочитают разреженные лиственные и смешанные древостои вблизи марей и лугов, по берегам проток, лесные острова в открытой местности, тогда как в густых лесах их практически нет (Пукинский 2003). В пойменных лесах Бикина седые дятлы редки, а их распространение в гнездовой период связано с наличием муравьёв, куколками которых они в основном кормят своих птенцов (Поливанов 1981). По другим данным, эти дятлы здесь гнездятся на сухих склонах сопок, поросших дубом, где много муравейников, а также в лиственных и смешанных лесах с участием осины, по лесным опушкам и окраинам вырубок (Глущенко и др. 2022).

Примеры некоторых типичных местообитаний в Приморском крае приведены на рисунке 2.

В холодную часть года для седых дятлов характерны значительные суточные перемещения с мест кормёжек, которыми могут служить, в том числе, обширные безлесные пространства, на ночёвку в древесные заросли и обратно (Глущенко и др. 2006б).

Весенний пролёт проходит преимущественно в апреле. В частности, активное передвижение седых дятлов на север поодиночке и парами на западном побережье озера Ханка, у села Новониколаевка, мы отметили 8 апреля 1987, а на восточном – 7 апреля 2006.

Гнездование . Судя по находкам гнёзд, сроки размножения на всей территории Приморья существенно не различаются (Поливанов 1981; наши данные) и гнездование проходит в относительно сжатые сроки, со второй половины апреля по июнь (табл. 1).

По данным В.М.Поливанова (1981), на юге края с середины января седые дятлы издавали крики утром и вечером, сидя на присаде, а начиная с середины февраля и особенно со второй половины марта перекличку этих птиц регулярно слышали утром, периодически в течение дня и более интенсивно вечером.

Такую голосовую активность серых дятлов регистрировали до конца первой декады апреля, после чего крики этих птиц раздавались с меньшей интенсивностью и не каждый день. Занятие гнездовых участков происходило, по-видимому, с начала второй декады апреля, а голоса седых дятлов в гнездовых биотопах отмечали со второй половины апреля по середину мая, то есть автор не наблюдал длительного перерыва в голосовой активности птиц (Поливанов 1981). Но, по мнению Е.Н.Панова (1973), такой перерыв есть, и после долгой паузы брачные крики дятлов начинают раздаваться в первых числах мая, что говорит о начале их размножения.

Таблица 1. Фенология размножения седых дятлов Picus canus на разных участках Приморского края (наши данные за 1982-2025 годы / Спангенберг 1940, 1965; Воробьёв 1954; Панов 1973; Поливанов 1981;

Пукинский 2003; Назаров 2004; Елсуков 2013)

|

Период |

Число наблюдений на разных стадиях размножения |

||||||

|

Строительство дупла |

Неполная кладка |

Полная кладка, насиживание |

Голые птенцы |

Оперённые птенцы |

Слётки, выводки |

Всего |

|

|

15-30 апреля |

5/1 |

1/- |

- |

- |

- |

- |

6/1 |

|

1-15 мая |

1/- |

1/- |

6/- |

- |

- |

- |

8/- |

|

16-31 мая |

2/- |

2/1 |

3/2 |

1/2 |

- |

- |

8/5 |

|

1-15 июня |

- |

- |

- |

1/6 |

1/1 |

1/- |

3/7 |

|

16-30 июня |

- |

- |

- |

- |

1/- |

3/7 |

4/7 |

|

1-15 июля |

- |

- |

- |

- |

- |

4/2 |

4/2 |

|

16-31 июля |

- |

- |

- |

- |

- |

4/6 |

4/6 |

|

1-15 августа |

- |

- |

- |

- |

- |

1/3 |

1/3 |

|

16-31 августа |

- |

- |

- |

- |

- |

-/1 |

-/1 |

|

Итого |

8/1 |

4/1 |

9/2 |

2/8 |

2/1 |

13/19 |

38/32 |

По сведениям В.М.Поливанова (1981), у седых дятлов во время токования, кроме брачных криков, можно наблюдать особые полёты и демонстративные позы, а также слышать барабанные дроби. В целом главным во время брачных демонстраций является крик, а барабанная дробь имеет второстепенное значение. В разгар тока, в конце марта и начале апреля, седые дятлы кричат по 10-15 минут, заняв вершину дерева, а в перерывах между пением барабанят, но их стук бывает продолжительным сравнительно редко (Поливанов 1981). В окрестностях заповедника «Кедровая Падь» эти дятлы становятся заметными с первой декады марта, а во второй половине этого месяца, вероятно, происходит образование пар (Панов 1973).

В бассейне реки Бикин, по материалам многолетних наблюдений, разгар токования приходится на первую и начало второй декады мая. В это время седые дятлы издают громкую трель и тихую барабанную дробь. При этом птицы постоянно перемещаются с дерева на дерево, исполняя на одном дереве несколько песен. Барабанят, кричат и летят на голос самцы и самки (Пукинский 2003). На северо-востоке Приморского края «активное формирование пар протекает в марте и в первых числах апреля, когда дятлов можно встретить и группами по 3-4 особи, гоняющихся друг за другом. Брачные игры пары дятлов регистрировали» 18 марта 1978 и 23 марта 1970 (Елсуков 2013, с. 486).

К долблению дупел седые дятлы приступают после занятия гнездовых участков, то есть в конце первой декады или в середине апреля (Поливанов 1981), и этот процесс длится от 10 до 20 дней при участии как самца, так и самки (Глущенко и др. 2016).

В Приморье известные дупла седых дятлов располагались в обломанной боковой ветке мелколистного клёна (1 случай), в живом дубе (8), осине (1), в сухой липе (1) и усыхающем ясене (1) на высоте 2-6 м от земли (Воробьёв 1954; Панов 1973; Поливанов 1971; Пукинский 2003; Елсуков 2013). Мы находили гнёзда седых дятлов (рис. 3) в дубе монгольском Quercus mongolica (5 случаев), ольхе шерстистой Alnus hirsuta (4), орехе маньчжурском Juglans mandshurica (2), иве Salix sp. (1), осине Populus tremula (1) и ясене Fraxinus sp. (1) на высоте 1.95-7.0, в среднем 3.7 м от земли. Размеры известных гнёзд приведены в таблице 2.

Рис. 3. Гнездовые дупла седых дятлов Picus canus (внизу – жилое, вверху – недостроенное). Окрестности Владивостока, бухта Щитовая. 11 мая 2025. Фото А.П.Ходакова

Таблица 2. Размеры (мм) дупел седых дятлов Picus canus , обнаруженных в Приморском крае

|

n |

Диаметр летка |

Глубина дупла |

Диаметр дупла |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

7 |

45-65 |

56.9 |

230-450 |

337.9 |

100-180 |

133.9 |

Наши данные |

|

1 |

57 |

57 |

330 |

330 |

115 |

115 |

Воробьёв1954 |

|

1 |

52 |

52 |

220 |

220 |

120 |

120 |

Поливанов 1981 |

|

2 |

50-55 |

52.5 |

– |

– |

– |

– |

Елсуков 2013 |

|

11 |

45-65 |

54.9 |

220-450 |

323.9 |

100-180 |

130.3 |

Всего |

На северо-востоке края копуляции у разных пар наблюдали 6, 27 и 30 апреля (1969, 1978 и 1970 годы) и происходили они на вершинах деревьев без каких-либо заметных церемоний (Елсуков 2013).

Согласно В.М.Поливанову (1981), начало откладки яиц на юге Приморья происходит со второй пентады по последнюю декаду мая. По другим данным, во многих случаях откладка яиц начинается ещё в конце апреля. Так, на острове Рикорда 16 мая 1990 одна птица уже носила корм птенцам, то есть насиживание яиц должно было начаться в первых числах мая, а их откладка – в конце апреля. По нашим материалам, в окрестностях села Андреевка Яковлевского района 30 апреля 2002 в осмотренном дупле уже было 3 яйца; в долине ключа Медоносный в Лазовском районе 4 мая 2019 в гнезде была полная кладка из 11 свежих яиц; 7 мая 2017 в долине реки Клёпочная в Надеждинском районе в дупле отметили 7 яиц, а законченная кладка состояла из 9 яиц. Однако гнёзда с неполным кладками и дупла, ещё не содержащие яиц, мы находили даже во второй половине мая (табл. 1).

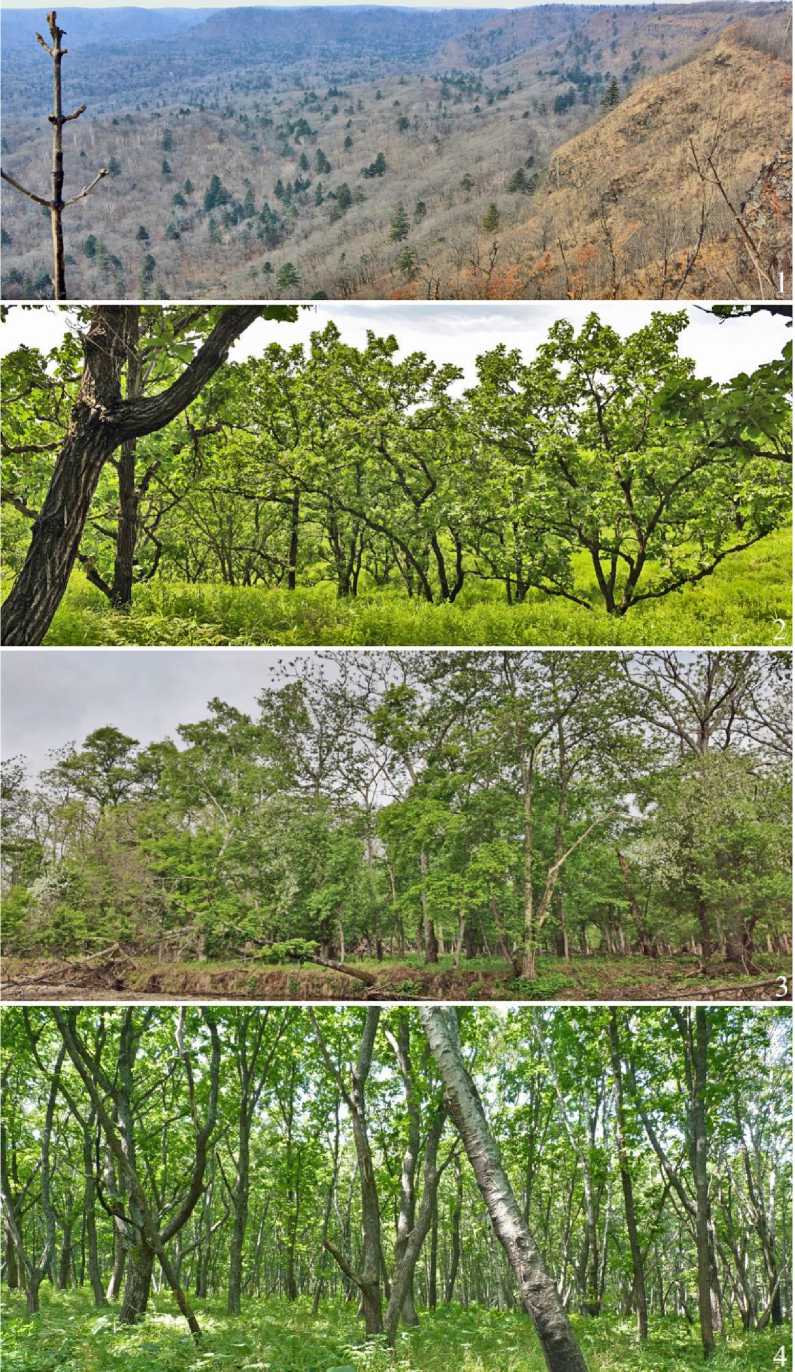

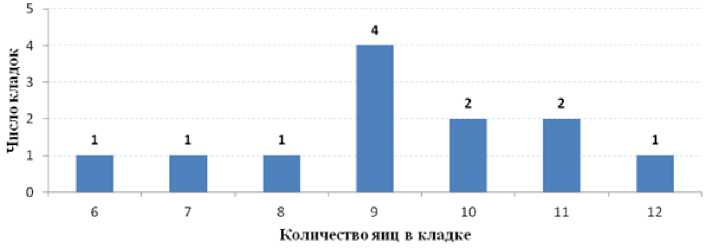

По нашим данным, в полной кладке 6-12 яиц (рис. 4), средняя величина кладки ( n = 12) – 9.25 яйца. Окраска яиц белая (рис. 5, 6) с желтоватым оттенком у свежих. Параметры яиц показаны в таблицах 3 и 4.

Рис. 4. Число яиц в полных кладках седых дятлов Picus canus в Приморье (наши данные за 2002-2025 годы)

Рис. 5. Кладки седых дятлов Picus canus из Приморского края. Студийная съёмка кладок из оологической коллекции В.Н.Сотникова (город Киров)

Рис. 6. Кладки седых дятлов Picus canus. 1 – Лазовский район, долина реки Киевка, 12 мая 2023, фото В.П.Шохрина; 2 – окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 20 мая 2025, фото А.П.Ходакова

Таблица 3. Линейные размеры и индекс удлинённости яиц седого дятла Picus canus в Приморском крае

|

n |

Длина (L), мм |

Максимальный диаметр (B), мм |

Индекс удлинённости* |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

92 |

26.1-30.26 |

28.29±0.09 |

19.7-21.95 |

21.07±0.05 |

69.3-77.8 |

74.53±0.21 |

Наши данные** |

|

2 |

28.0-29.0 |

28.5 |

22.1-22.7 |

22.4 |

76.2-81.1 |

78.6 |

Воробьёв 1954 |

|

5 |

28.1-30.0 |

29.24±0.34 |

20.8-22.2 |

21.52±0.28 |

71.5-76.5 |

73.61±0.88 |

Сборы Г.С.Кочубея |

|

99 |

26.1-30.26 |

28.34±0.08 |

19.7-22.7 |

21.12±0.05 |

69.3-81.1 |

74.56±0.21 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: ( B / L ) × 100% (Романов, Романова 1959);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Таблица 4. Вес и объём свежих и слабо насиженных яиц седого дятла Picus canus в Приморском крае

|

Вес, г |

Объём, см3 * |

Источник информации |

||||

|

n |

Пределы |

Среднее |

n |

Пределы |

Среднее |

|

|

92 |

4.9-7.6 |

6.54±0.05 |

92 |

5.32-7.31 |

6.41±0.04 |

Наши данные** |

|

– |

– |

– |

2 |

7.22-7.36 |

7.29 |

Воробьёв 1954 |

|

– |

– |

– |

5 |

6.42-7.54 |

6.92±0.24 |

Сборы Г.С.Кочубея |

|

92 |

4.9-7.8 |

6.54±0.05 |

99 |

5.32-7.54 |

6.46±0.04 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: V = 0.51 LB 2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979); ** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

На яйцах и маленьких птенцах птицы сидят довольно плотно, порой позволяя себя фотографировать (рис. 7). Но у дупел они очень осторожны и реагируют на наблюдателя, находящегося в 70-100 м от гнездового дерева, проявляя беспокойство и не залетая в дупло (Поливанов 1981).

Рис. 7. Самец седого дятла Picus canus , согревающий птенцов. Окрестности Владивостока, бухта Щитовая. 27 мая 2025. Фото А.П.Ходакова

На острове Рикорда гнездо седого дятла с маленькими птенцами отметили 6 июня 1991. На острове Русский самца, собиравшего корм для птенцов, встречали 3 и 4 июня 1992 (Назаров 2004). В низовьях реки Большая Уссурка гнездо с 4 совсем маленькими птенцами осмотрели 13 июня 1938 (Спангенберг 1940, 1965). В долине Бикина в одном гнезде птица насиживала 22 мая 1969, а 1 июня здесь уже пищали птенцы. В другом дупле 15 июня 1972 обнаружены молодые перед вылетом (Пу-кинский 2003). В среднем течении Бикина 5 июня 1971 нашли гнездо с 10 птенцами в возрасте 6-7 дней (Поливанов 1981). В дупле, осмотренном нами в окрестностях Владивостока 19 мая 2025, было 9 яиц. Вылупление птенцов здесь наблюдали 27 мая; 15 июня в нём были хорошо оперённые птенцы (рис. 8), а 18 июня они уже держались за пределами гнездового дерева.

Насиживают кладку, обогревают и кормят птенцов обе птицы пары. До вылета из дупла подклювье птенцов длиннее надклювья и долбить они не могут. Корм взрослые приносят в верхней части пищевода. Подлетев к дуплу, птица совершает специфические движения, сгибая и вытягивая шею, только после этого она отрыгивает порцию пищи одному из птенцов. Перед кормлением следующего птенца эти движения повторяются (Пукинский 2003).

Рис. 8. Основные этапы гнездового периода седых дятлов Picus canus . Окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 2025 год: 1 – полная кладка, 20 мая; 2 – вылупление птенцов, 27 мая; 3 – птенцы в перьевых пеньках, 4 июня; 4 – оперяющиеся птенцы, 12 июня;

5 – оперённые птенцы, 15 июня. Фото А.П.Ходакова.

Рис. 9. Слётки седого дятла Picus canus . 1 – Уссурийский городской округ, окрестности села Каймановка, 25 июня 2023, фото С.А.Морозкиной; 2 – окрестности Владивостока, 30 июня 2020, фото А.В.Вялкова; 3 – залив Петра Великого, остров Русский, 5 июля 2019; 4 – там же, 7 июля 2020, фото И.А.Малыкиной

Слётки (рис. 9), которые уже хорошо летают, обычно появляются со второй половины июня или в начале июля, редко – в первой половине этого месяца (табл. 1). Вылет молодых дятлов из гнезда происходит в течение примерно 2 сут, при этом слётки держатся в 70-100 м от дупла и остаются 2-3 дня в пределах гнездового участка, а затем откочёвывают (Поливанов 1981). На северо-востоке края первого слётка отметили 16 июня, а самая поздняя регистрация такой птицы произошла 25 июля 2003. В выводках было от 1 до 3 молодых (Елсуков 2013). В дельте реки Раздольная молодую птицу с ещё не выросшими до конца маховыми и рулевыми встретили 17 июля 1973. В 1975 году несколько выводков и одиночных седых дятлов наблюдали 13 августа (Назаров 2004).

В долине реки Бикин кочующие выводки появляются в третьей декаде июня (24 июня 1978, 26 июня 1971, низовья реки), и в это же время отмечали подъём голосовой активности птиц после 1.5-месячного перерыва (Пукинский 2003). На юге края только что вылетевших молодых встретили 25 июня 1970 (Поливанов 1981). На юго-западе Приморья выводки наблюдали 2 июля 1965 (на горе Высотная), 16 августа 1961 и в августе 1962 года. Группы из 2-5 совершенно самостоятельных молодых дятлов отмечали летом 1965 года с последних чисел июня и в течение всего июля (Панов 1973). В долине реки Грязная одиночных молодых птиц регистрировали 8 и 9 июля 2019 (Беляев и др. 2019). В Лазовском заповеднике молодого вполне самостоятельного седого дятла наблюдали 23 июля 1944 (Белопольский 1950).

Послегнездовые кочёвки и осенние миграции, зимовка . Кочёвки седых дятлов отмечали с сентября по середину ноября. По данным Е.Н.Панова (1973), на юго-западе Приморья эти птицы зимуют, но основная часть популяции, вероятно, не является оседлой. Осенью здесь наблюдали заметное движение дятлов к югу. Они становились более многочисленными со второй декады сентября, а в течение всего октября и большей части ноября их постоянно регистрировали на безлесной приморской равнине. Обычно отмечали одиночных птиц, но 20 ноября 1961 встретили пролётную группу из 8 особей (Панов 1973). На северо-востоке края, по данным С.В.Елсукова (2013), седые дятлы осенью и до середины зимы совершают заметные кочёвки в южном направлении, а средняя дата этого процесса ( n = 29) – 9 октября. Наиболее активно дятлы летели 7 сентября 1990, когда в низовьях реки Серебрянка за 1.5 ч наблюдений в утренние часы зарегистрировали 16 птиц, перемещавшихся на высоте 20-50 м; у озера Благодатное 26 октября 1978 примерно за такое же время отметили 21 дятла, а 2 ноября 1986 – 7 особей. Самая поздняя встреча седого дятла, летевшего в южном направлении – 21 января 1988. Кроме этого, автор отмечал в сентябре повышенную голосовую активность седых дятлов (Елсуков 2013). В окрестностях Лазовского заповедника хорошо заметную осеннюю миграцию этих птиц наблюдали в 2005 году (Шохрин 2017; наши данные).

В Лазовском (Судзухинском) заповеднике в 1940-е годы зимой, в январе-феврале, этих птиц не регистрировали (Белопольский 1950), но в настоящее время они здесь в норме зимуют (Шохрин 2017). В 1969 году седые дятлы составляли 4.9% от всех учтённых в долине реки Перекатная зимующих птиц (Пугачук 1980). В окрестностях Уссурийска во время кочёвок и зимой этих дятлов встречают повсеместно, в том числе и на совершенно безлесных территориях, где днём они обычно кормятся на земле (Глущенко и др. 2006а). На Приханкайской низменности зимой седые дятлы малочисленны либо обычны, при этом встречаются регулярно (Глущенко, Нечаев 1992; Глущенко и др. 2006б; наши данные).

Питание. По данным В.М.Поливанова (1981), седые дятлы – типичные мирмикофаги. В кормовом спектре взрослых птиц муравьи играют очень существенную роль на протяжении значительной части года, а птенцов дятлы выкармливают практически исключительно куколками, личинками и взрослыми особями этих перепончатокрылых. С питанием муравьями связаны также особенности биологии и поведения птиц. В противоположность другим дятлам, которые набирают корм в клюв и ротовую полость, седые дятлы муравьёв заглатывают. Птицы кормят птенцов редко, большими порциями, отрыгивая пищу. Прилетая в гнездо, дятел отрыгивает принесённых муравьёв и их куколок от 3 до 10 раз и кормит 1-2 или 3-4 молодых. Птенцы адаптированы к питанию большими порциями через значительные промежутки времени, что позволяет взрослым птицам вести себя у гнезда очень осторожно и в случае опасности не демаскировать его частыми прилётами.

Рис. 10. Питание седых дятлов Picus canus плодами бархата амурского Phellodendron amurense . 1 – залив Петра Великого, остров Путятина, 12 декабря 2015; 2 – там же, 25 октября 2014, фото Е.В.Кармазиной; 3 – Владивосток, 13 января 2025, фото А.П.Ходакова;

4 – Надеждинский район, окрестности села Алексеевка, 8 октября 2022, фото Д.А.Беляева

У особей, остающихся зимовать в пределах Приморья, резко выражена сезонная смена питания. Осенью для них характерен переход на растительные корма. В сентябре-ноябре седые дятлы особенно охотно едят плоды бархата амурского Phellodendron amurense (рис. 10), а когда урожай богатый, то они используют этот корм и в зимние месяцы. Питание седых дятлов плодами этого дерева отмечали К.А.Воробьёв (1954), М.А. Омелько (1964) и другие исследователи (Панов 1973; Нечаев, Нечаев 2016). По данным В.М.Поливанова (1981), помимо бархата, эти дятлы также охотно поедают плоды яблони, акантопанакса, жимолости и дру- гих растений. В заповеднике «Кедровая Падь» зимой седых дятлов наблюдали на помойках около домов, а на кормушках они поедали хлеб и клевали сало. В холодное время года мы многократно регистрировали этих дятлов в населённых пунктах, где они кормились ягодами винограда, а также посещали кормушки, вывешенные для птиц, и помимо мясных отходов (рис. 11) охотно лакомились предложенными фруктами (рис. 12).

Рис. 11. Питание седых дятлов Picus canus мясными отходами.

1 – окрестности Владивостока, 9 февраля 2024, фото А.П.Ходакова; 2 – окрестности Уссурийска, 13 января 2024; 3 – там же, 20 января 2024; 4 – там же, 22 января 2024, фото Д.В.Коробова

Рис. 12. Питание седого дятла Picus canus вывешенными яблоками. Окрестности Уссурийска, 16 января 2024. Фото Д.В.Коробова

Рис. 13. Седой дятел Picus canus , собирающий божьих коровок в щелях скал. Уссурийский городской округ, окрестности села Каменушка, 19 ноября 2023. Фото Д.А.Беляева.

Мы неоднократно наблюдали седых дятлов, собирающих добычу на скалах и стенах различных строений (рис. 13), где они питались главным образом собравшимися на зимовку божьими коровками. Кроме того, дятлов встречали на останках погибших млекопитающих (рис. 14).

Рис. 14. Седой дятел Picus canus , кормящийся останками пятнистого оленя Cervus nippon . Заповедник «Кедровая падь». 19 января 2024. Фото Д.В.Коробова

Неблагоприятные факторы, враги, гибель . В заливе Петра Великого седых дятлов отмечали в добыче сапсана Falco peregrinus на островах Стенина (2 случая) и Большой Пелис (4) и филина Bubo bubo (1 случай) (Назаров, Трухин 1985). В окрестностях Лазовского заповедника этих птиц регистрировали в питании перепелятника Accipiter nisus и филина (Шохрин 2008; 2017; наши данные).

При учётах погибших птиц на автомобильных дорогах юго-запада Приморья в 2005-2013 годах, отметили зимой гибель 1 седого дятла (Коробова и др. 2014). Ещё одну сбитую автомобилем птицу мы нашли 18 мая 2023 на трассе у села Кравцовка (Хасанский район). Седого дятла, убитого электрическим током, обнаружили 19 октября 2002 под опорой ЛЭП в окрестностях села Загородное (Уссурийский городской округ).

На северо-востоке края 8 птиц были отстреляны местными жителями, 6 – нашли в виде останков питания неизвестных хищников, 3 – случайно попали в капканы, по 1 особи поймали тетеревятник Accipiter gentilis , длиннохвостая неясыть Strix uralensis и домашняя кошка, ещё одну сбил автомобиль, а две другие разбились о провода линии связи и окно здания (Елсуков 2013).

С отловленных в паутинные сети седых дятлов в 2017-2023 годах сняли мух-кровососок Hoppoboscidae трёх видов: Ornithoica unicolor (1 особь), Ornithoica momiyamai (1), Ornithomya avicularia (16) (Nartshuk et al. 2023; наши данные). Е.Н.Панов (1973) указывал, что в оперении молодых дятлов в большом количестве держатся взрослые изюбриные кровососки (по-видимому, Lipoptena cervi), что, вероятно, ошибочно, так как эти мухи паразитируют только на млекопитающих, а на птицах бывают лишь случайно. Возможно, этот автор имел в виду вообще мух-кровососок, не зная их вида.

Исследование выполнено в рамках госзаданий Минобрнауки РФ № 125021302113-3 и № 124012400285-7. За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность С.Ф.Акулинкину (Кировская область), Д.А.Беляеву (Уссурийск), Е.В.Кармазиной (остров Путятин), И.Н.Коробовой (Уссурийск), И.А.Малыкиной (Владивосток), В.М.Малышку (Украина).