Гнездящиеся птицы Приморского края: сибирский воронок Delichon lagopodum

Автор: В.П. Шохрин, Ю.Н. Глущенко, Я.А. Редькин, В.Н. Сотников, Д.В. Коробов, И.М. Тиунов, А.М. Трухин

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2546 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310426

IDR: 140310426

Текст статьи Гнездящиеся птицы Приморского края: сибирский воронок Delichon lagopodum

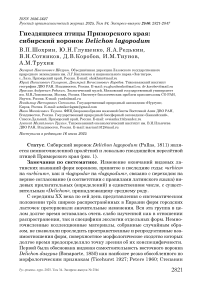

Статус . Сибирский воронок Delichon lagopodum (Pallas, 1811) является немногочисленной пролётной и локально гнездящейся перелётной птицей Приморского края (рис. 1).

Замечания по систематике . Изменение окончаний видовых латинских названий форм воронков, принятое в последние годы: «urbica» на «urbicum» , как и «lagopoda» на «lagopodum» , связано с переходом на верное согласование (в соответствии с правилами латинского языка) видовых прилагательных (определений) в единственном числе, с существительным «Delichon» , принадлежащему среднему роду.

С середины ХХ века по сей день представления о систематическом положении трёх широко распространённых в Евразии форм городских ласточек претерпевали значительные изменения. Вся эта группа в целом долгое время оставалась очень слабо изученной как в отношении распространения, так и специфики экологии отдельных форм. Немногочисленные коллекционные материалы, собранные случайным образом, не позволяли проследить пространственные и репродуктивные взаимоотношения форм, поверхностное морфологическое сходство которых долгое время предопределяло точку зрения об их конспецифичности. Первой была обоснована видовая самостоятельность восточного воронка Delichon dasypus (Bonaparte, 1850) как наиболее резко обособленного по морфологическим признакам (Ticehurst 1927; Peters 1960; Степанян

1983). Что касается формы lagopodum , она продолжала рассматриваться в качестве подвида D. urbicum до начала XXI века и до сих пор остаётся таковой в некоторых таксономических списках птиц мира (Dickinson, Christidis 2014). Вместе с тем в ряде современных публикаций (del Hoyo, Collar 2016; Clements et al . 2024; Gill et al . 2024) форма lagopodum всё же получила видовой статус на основе сведений о находках колоний обеих форм в Бурятии и наличии устойчивых морфологических различий между ними (Tebb, Ranner 2002).

Рис. 1. Сибирские воронки Delichon lagopodum : 1-5 – взрослые; 6 – молодой.

1-3 – Черниговский район, посёлок Сибирцево, 29 мая 2017, фото Д.В.Коробова;

4 – Лазовский район, село Лазо, 3 июня 2020; 5 – там же, 1 августа 2016, фото В.П.Шохрина;

6 – Сихотэ-Алинский заповедник, мыс Северный, 20 сентября 2019, фото А.П.Рогаля

По морфологическим признакам lagopodum достаточно хорошо отличается как от dasypus, так и от urbicum. Будучи в целом сходна с D. dasypus по размерам и пластическим признакам, сибирская форма во- ронка резко отличается от неё по окраске (рис. 2, 3). Морфологические различия между urbicum и lagopodum, несмотря на то что эти формы долгое время считались конспецифичными, выражены совершенно чётко и позволяют безошибочно определять их по качественным прижизненным фотографиям. Важнейшим признаком является окраска надхвостья. У lagopodum оно целиком белое, тогда как у urbicum самые длинные верхние кроющие рулевых целиком чёрные (рис. 3). Общие размеры lagopodum мельче, чем у широко распространённого северного подвида D. u. urbicum. Различия пластических признаков лучше всего выражены в разной длине хвоста и глубине его вырезки (расстояние между вершинами центральных и крайних рулевых). У обоих полов lagopodum (n = 33) длина хвоста составляет 43.5–54.0, в среднем 49.6 мм, тогда как у номинативного подвида urbicum (n = 35) – 57.0–68.3, в среднем 63.4 мм. Глубина вырезки хвоста у сибирской формы составляет 2.6–11.5, в среднем 8.2 мм; у urbicum – 16.1–24.7, в среднем 19.0 мм. Таким образом, при камеральной обработке точная идентификация даже единичных экземпляров обсуждаемых форм не составляет труда. Стоит также упомянуть важное отличие большинства самок и молодых lagopodum от взрослых самцов. Пристержневые части перьев надхвостья у годовалых ласточек и молодых птиц в ювенильнильном наряде имеют чёрные поля, окаймлённые широкой белой каймой, в большей или меньшей степени (в зависимости от обноса пера) маскирующей чёрную окраску. У старых птиц (в возрасте более 1 года) перья надхвостья почти целиком белые (рис. 4). У самок тёмная окраска развита, по-видимому, несколько шире, хотя и среди них встречаются особи с чисто белым надхвостьем. Указанная особенность может вводить исследователя в заблуждение, создавая ложное впечатление о гибридогенном происхождении указанного признака.

Рис. 2. Нижняя сторона тела взрослых самцов сибирского Delichon lagopodum (вверху) и восточного D. dasypus (внизу) воронков. Коллекция Зоомузея МГУ

Рис. 3. Верхняя сторона тела взрослых самцов воронков: Delichon urbicum (вверху), D. lagopodum (в центре), D. dasypus (внизу). Коллекция Зоомузея МГУ

Рис. 4. Окраска надхвостья самцов сибирского воронка Delichon lagopodum: в возрасте более года (вверху), годовалого (в центре) и молодого в ювенильном наряде (внизу). Коллекция Зоомузея МГУ

Области распространения воронков охватывают практически весь север Палеарктики от Атлантического побережья на западе до берегов Тихого океана на востоке. В качестве условной границы между западной формой urbicum и восточной lagopodum рассматривалась долина реки Енисей. Факты перекрытия их ареалов долгое время не были известны. Считалось, что область гнездования urbicum на востоке достигает Енисея и южного берега Байкала; западная же граница ареала lagopodum проходит по восточному берегу Енисея к югу до Красноярска, а далее идёт по условной линии, соединяющей район Красноярска с низовьями Селенги, уходя, таким образом, в Забайкалье. Указывалось, что в области этой границы формы интерградируют (Степанян 1990, 2003).

В 1999 году и urbicum , и lagopodum были обнаружены гнездящимися в Туве (Редькин 2003), а в 2001 году колонии обеих форм были найдены в юго-западном Забайкалье (Tebb, Ranner 2002), причём urbi-cum была отмечена гнездящейся в Улан-Удэ. На основе этих данных и результатов изучения коллекционных материалов Зоологического музея Московского университета (МГУ) вырисовывалась обширная зона симпатрии протяжённостью около 1000 км с запада на восток (от долины реки Нарын в Туве до долины реки Чикой в Забайкалье). При этом констатировалось практически полное отсутствие особей с переходными признаками (Редькин 2003). Летом 2022 года в юго-западной Якутии, в низовьях реки Нюя, совместные поселение urbicum и lagopodum были обнаружены под двумя автомобильными мостами, а годом позже обе формы этих ласточек были найдены гнездящимися на реке Лене в посёлке Витим и его окрестностях (сведения Е.В.Шемякина, Я.А.Редькина и Е.А.Коблика). Данные находки оказались самыми северо-восточными для D. u. urbicum , увеличив, таким образом, зону перекрытия ареалов обсуждаемых форм с юго-запада на северо-восток до 1750 км.

Экологическая специфика urbicum и lagopodum заслуживает тщательного изучения. В Туве эти формы были найдены в отдельных колониях в природной обстановке на земляных обрывах и скалах (Редькин 2003). В Бурятии обе формы также встречались в видоспецифичных колониях как на скалах, так и в антропогенном ландшафте (Tebb, Ranner 2002). На реке Нюя в Якутии были отмечены их смешанные колонии под автомобильными мостами. В посёлке Витим определённая сегрегация в расположении гнёзд двух форм всё-таки прослеживалась. Здесь не менее 25 гнёзд urbicum располагались на каменных зданиях, тогда как все отмеченные гнёзда преобладающей по численности lagopodum находились на деревянных постройках. Возможно, в районах совместного обитания существуют и некоторые различия в сроках размножения, так как, вероятнее всего, взрослые птицы прибывают из районов зимовок, удалённых в разной степени. Птицы формы urbicum зимуют преимущественно в центральной и южной частях Африки, тогда как lagopodum исключительно в юго-восточной Азии (del Hoyo, Collar 2016).

Изучение морфологических признаков более 150 экземпляров воронков обеих форм из Северной Азии не выявило наличия особей, поз- воляющих предполагать их гибридное происхождение. Единственный предполагаемый гибрид из Забайкалья (Редькин 2003) при повторном исследовании определили как молодую самку lagopodum. Таким образом, точка зрения о существовании зоны интерградации между urbicum и lagopodum (Степанян 1990, 2003), совершенно не соответствует действительности. Результаты специальных генетических исследований сибирского воронка пока не опубликованы, однако, по известным нам материалам сравнения их митохондриальных генов, уровень различий ur-bicum и lagopodum сходен с таковым между D. urbicum и D. dasypus.

На весьма древнюю дивергенцию двух обсуждаемых форм указывают сведения о различиях в видовом составе перьевых клещей Astigmata. Так, для urbicum известно обитание двух видов клещей рода Scutula-nyssus , занимающих внутренние (S. delichonum) и внешние опахала (S. obscurus) первостепенных маховых перьев. Тогда как для lagopodum известен только один вид этого рода (S. ottuki) , обитающий как на внешних, так и на внутренних опахалах маховых (Dabert, Mironov 1998). Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что D. lagopodum должна рассматриваться как самостоятельный вид – четвёртый в составе рода Delichon , наряду с D. urbicum , D. dasypus и D. nipalensis .

Существует мнение, что данное П.-С.Палласом имя «Hirundo lago-poda Pallas, 1811», должно принадлежать европейским птицам и, соответственно, являться синонимом «Hirundo urbicum Linnaeus, 1758» (Har-tert 1912; Mlíkovský 2023). Здесь следует отметить, что рекомендация Э. Хартерта (Hartert 1912), предполагавшая использование для сибирской городской ласточки названия «whiteleyi Swinhoe, 1863», практически не использовалась в прошлом в орнитологической литературе. Пожалуй, лишь как исключение можно указать работу Л.А.Портенко (1954). Хотя в более поздней монографии этот автор (Портенко 1973) вернулся к использованию имени «lagopoda» .

Сам по себе диагноз П.-С.Палласа (Pallas 1811): «...чёрно-стальной сверху, поясница снежно-белая, ноги мохнатые» однозначно указывает только лишь на какого-то воронка, будучи лишён деталей, достаточных для того, чтобы отличить обыкновенного воронка от сибирского. Обращаясь к тексту очерка П.-С.Палласа (Pallas 1811) мы видим, что в его начале действительно сказано, что «эта птица одинаково распространена по всей территории России и Сибири вплоть до Камчатки, а наиболее многочисленна в Восточной Сибири, как видно из прилагаемого описания». Именно первая географическая привязка в тексте – «…всей территории России…» и стала причиной сомнений Э.Хартерта (Hartert 1912). Тем не менее, завершение фразы «…многочисленна в Восточной Сибири, как видно из прилагаемого описания», заметно конкретизирует привязку использованного для описания материала. Далее в оригинальном тексте даётся описание того, где селятся птицы, как к ним относятся люди, как устраиваются гнёзда. При этом часть приведённых сведений относятся к береговой ласточке, так как описывается, как птицы роют норы в стенках береговых обрывов. Однако во второй половине очерка сказано следующее: «В Даурии, где я описал самых красивых из них, под крышами хижин, в подходящих углах, они строят гнёзда, напоминающие четверть шара или даже полусферы, на брёвнах, из глины и травы, смешанной вместе, очень прочные, снаружи бугорчатые, изнутри выстланные конским волосом и мягкой шерстью или перьями, с просторной дверью, кругло открывающейся к верхней части, так что они казались почти отличными по виду от европейских, благодаря своей своеобразной архитектуре». Приведённый отрывок указывает на то, что описание относится к птицам непосредственно из Даурии, где, собственно, никакие другие формы рода Delichon не гнездятся. Окончание очерка также посвящено Даурии. Таким образом, данная географическая привязка вполне обосновано должна быть принята за terra typica «Hirundo lagopoda».

Распространение и численность . Время появления D. lagopodum на гнездовании в Приморском крае точно не установлено. Вероятно, это произошло во второй половине ХХ века, когда появились первые упоминания о встречах этих птиц в летнее время. По-видимому, именно их наблюдали в период пролёта в 1926 году в устье реки Илистая (Иогансен 1927). К.А.Воробьёв (1954) в сводке по авифауне Уссурийского края сибирского воронка не приводит, а отмечает только восточного воронка D. dasуpus , которого, как и сибирского воронка, тогда считали подвидами городской ласточки, или обыкновенного воронка D. urbicum . Только восточного воронка приводит в своих публикациях по Северо-Восточному Приморью и С.В.Елсуков (1984, 1999), хотя в настоящее время здесь гнездятся оба вида рода Delichon , встречающиеся в крае.

Позднее, в конце XX и начале XXI веков, поселения сибирских воронков отмечали как на севере, так и на юге Приморья. Как правило, они были привязаны к автомобильным мостам и известны для нижнего течения реки Бикин в Пожарском районе (Михайлов и др. 1998) (рис. 5. 1) , а также среднего течения реки Уссури в Кировском районе (Глущенко и др. 2006б; наши данные) (рис. 5. 2) и реки Арсеньевка в Яковлевском районе (Глущенко и др. 2016) (рис. 5. 3) , где взрослого самца сибирского воронка впервые добыли 27 мая 2005 (Нечаев, Чернобаева 2006). В 2017 году колонии этих воронков мы обнаружили в верхнем течении реки Уссури (рис. 5. 4 , 5) .

С 2016 года сибирские воронки гнездятся в посёлке Сибирцево Черниговского района (наши данные) (рис. 5. 6) . В 2020 году они размножались в посёлке Терней (сведения О.Н.Васик и А.П.Рогаля) (рис. 5. 7) . Кроме этого, два засохших трупа слётков этого вида из посёлка Терней были доставлены Г.А.Начаркиным в Зоомузей МГУ летом 2017 года.

Рис. 5. Расположение известных в Приморском крае поселений сибирских воронков Delichon (urbicum) lagopodum (пояснения в тексте)

В 2022 году D. lagopodum найдены в разных частях бассейна реки Большая Уссурка. Так, в Красноармейском районе они гнездились в селе Мельничное (данные А.В.Вялкова) (рис. 5. 8) . Мы обнаружили их колонии под мостами через реку Большая Уссурка в районе посёлка Рощино (рис. 5. 9) , через реку Наумовка у села Новопокровка (рис. 5. 10) , а в Даль-нереченском районе – под мостом через реку Осиновка в окрестностях села Ясная Поляна (рис. 5. 11) . В 2023 году в бассейне Большой Уссурки на маршруте следования по автомобильной трассе, идущей по долине её притока Малиновки от села Ариадное до развилки на Орехово – Но-вопокровку (132 км), под мостами нашли 7 колоний сибирских воронков (рис. 5. 12) , при этом 5 из них были совместными с рыжепоясничными ласточками Cecropis daurica , и лишь под 2 мостами воронки не гнездились. В 2024 году гнёзда сибирских воронков, размещённые под балконами пятиэтажного здания, мы отметили в посёлке Восток-2 (рис. 5. 13) .

На юго-востоке края первые неудачные попытки гнездования сибирских воронков в селе Лазо Лазовского района (рис. 5. 14) зарегистрировали в 2011 году, а начиная с 2014 года птицы стали строить гнёзда под балконами пятиэтажных домов и ежегодно увеличивали численность гнездящейся здесь группировки. В настоящее время эти ласточки размножаются на многих многоэтажных жилых домах села, а также на здании школы и под высоким навесом, предназначенным для ремонта автомобилей, где их впервые зарегистрировали в 2015 году. Всего в 2023 году в селе размножались 300-350 пар сибирских воронков. Кроме этого, с 2015 года птицы этого вида начали гнездиться в общей колонии с восточными воронками на мосту через реку Киевка в окрестностях села Бе-невское Лазовского района (рис. 5. 15) . Здесь численность птиц в лучшие годы доходила примерно до 60-80 пар. В 2023 году сибирские воронки, по-видимому, здесь перестали размножаться, что связано с частым разорением гнёзд подростками из ближайшего села (наши данные).

В литературе (Nechaev, Gorchakov 2009) имеется информация о том, что в Южном Приморье в 1974 году сибирские воронки гнездились на строениях в прибрежном посёлке Тавричанка Надеждинского района (рис. 5. 16) . Помимо этого, гнездо с птенцами, найденное 24 июля 1961 на старом здании аэропорта (окрестности города Артём) (рис. 5. 17) , и приписываемое восточному воронку (Рандла 1971), по нашему мнению, скорее всего, должно быть отнесено к сибирскому воронку, поскольку в 2005 году несколько пар именно D. lagopodum гнездились здесь на одном из зданий.

Существует указание, что какие-то воронки якобы гнездились на скалах почти всех крупных островов залива Петра Великого, до 10 пар на каждом (Лабзюк и др. 1971). В дальнейшем один из авторов упомянутой статьи выразил сомнения в достоверности приведённых данных, так как в течение последующих 20 лет этих ласточек здесь не наблюдали (Назаров 2004). В первом опубликованном списке птиц Дальневосточного морского заповедника (Назаров, Шибаев 1984) в очерке по роду Delichon приведены упоминания о летних встречах этих птиц и возможном их гнездовании. При последующей корректировке вышеупомянутого списка никаких воронков в него не включили (Тюрин и др. 2004), а в XXI столетии их здесь не наблюдали (Тиунов 2004; наши данные). По нашему мнению, если представители этого рода и гнездились здесь ранее, то, скорее всего, это были не сибирские, а восточные воронки, что вполне согласуется с мнением А.А.Назаренко (1971). По этой же причине данными по гнездованию каких-то воронков на островах залива Петра Великого и в скалах на крайнем юго-западе Приморья, приводимыми Е.Н.Пановым (1973), в настоящей публикации следует пренебречь.

Весенний пролёт. В целом, на большей части территории Приморского края миграции сибирских воронков протекают незаметно, к тому же далеко не всегда можно в точности определить вид мигрирующих ласточек рода Delichon, поэтому к литературным сведениям по данному вопросу нужно относиться с осторожностью.

В небольшом числе сибирские воронки пролетают через территорию заповедника «Кедровая падь» (Назаренко 1971). Ласточек этого вида мы отмечали в Уссурийске только 4 раза: 20 и 24 мая 2004 (пары), 15 мая 2005 (6 птиц) и 25 апреля 2006 (одиночку) (Глущенко и др. 2006а). На Приханкайской низменности в устье реки Илистая (Лефу), где гнездовые биотопы воронков отсутствуют, ласточек, отнесённых к этому виду, наблюдали в мае 1926 года (Иогансен 1927).

На юге Приморья наиболее ранние весенние встречи сибирских воронков мы зарегистрировали 13 апреля 2013 и 29 апреля 1973. На юго-востоке края в окрестностях сёл Лазо и Беневское (Лазовский район) первых птиц наблюдали во второй либо в третьей декадах апреля: 10 апреля 2023, 13 апреля 2021, 15 апреля 2005, 2008 и 2022, 16 апреля 2018, 25 апреля 2020, 28 апреля 2019. В 2025 году мы отметили необычайно ранний прилёт сибирских воронков: первая пара птиц в одной из колоний появилась 27 марта, а 6 апреля здесь летали ласточки примерно 10 пар (наши данные).

В Северном Приморье сибирские воронки появляются заметно позднее, чем в южной половине края. Так, в бассейне Большой Уссурки в колонии, находящейся в окрестностях села Рощино, первых птиц мы наблюдали 8 мая 2023 и 15 мая 2024. В бассейне реки Бикин, в Пожарском районе, охотящихся воронков отметили 16 мая 1978 возле железнодорожной станции Ласточка (Пукинский 2003).

Рис. 6. Навес для ремонта автомобилей – одно из мест гнездования сибирских воронков Delichon lagopodum в селе Лазо (Лазовский район). Фото В.П.Шохрина

Рис. 7. Мост через реку Киевка в окрестностях села Беневское (Лазовский район) – место расположения смешанной колонии сибирских Delichon lagopodum и восточных Delichon dasуpus воронков. Фото В.П.Шохрина

Местообитания . В период гнездования птицы держатся в населённых пунктах и их окрестностях, гнездясь под крышами и балконами различных (как правило, каменных) сооружений (рис. 6), а также в долинах рек, тяготея к мостам, под которыми они формируют свои колонии (рис. 7). На пролёте сибирских воронков наблюдали в самых разных ландшафтах, но чаще всего в долинах рек и у населённых пунктов.

Рис. 8. Сибирские воронки Delichon lagopodum , занятые строительством гнёзд. Лазовский район: 1 – окрестности села Беневское, 10 мая 2018; 2 – село Лазо, 3 июня 2020. Фото В.П.Шохрина

Гнездование . Сразу по прилёте птицы появляются в местах гнездования. Это отмечено во второй-третьей декадах апреля или в начале мая. Строительством гнёзд, которое в южной половине Приморского края происходит главным образом в мае и начале июня (рис. 8), занимаются оба партнёра, собирающие для этого комочки грязи (рис. 9, 10).

Рис. 9. Сибирские воронки Delichon lagopodum , собирающие грязь для строительства гнезда.

1, 2 – Лазовский район, село Лазо, 3 июня 2020, фото В.П.Шохрина; 3 – Яковлевский район, долина реки Арсеньевка, 5 июня 2017, фото Ю.Н.Глущенко

Рис. 10. Сибирские воронки Delichon lagopodum , собирающие грязь для строительства гнезда. Черниговский район, посёлок Сибирцево, 29 мая 2017: 1 – самец; 2 – самка. Фото Д.В.Коробова

Рис. 11. Гнёзда сибирских воронков Delichon lagopodum . 1 – Лазовский район, мост через реку Киевка, окрестности села Беневское, 10 мая 2018; 2, 3 – Лазовский район, село Лазо, 31 июля 2023. Фото В.П.Шохрина

Рис. 12. Гнёзда сибирских воронков Delichon lagopodum , расположенные на мосту через реку Уссури. Чугуевский район, 5 июня 2017. Фото В.П.Шохрина

Рис. 13. Гнёзда сибирских воронков Delichon lagopodum , расположенные на перекрытии моста через реку Киевка. Лазовский район, окрестности села Беневское, 10 мая 2018. Фото В.П.Шохрина

Рис. 14. Гнёзда сибирских воронков Delichon lagopodum . Мост через реку Наумовка. Красноармейский район. 26 июня 2024. Фото А.М.Трухина

В населённых пунктах сибирские воронки строят гнёзда под карнизами, балконами и другими выступами зданий и прочих сооружений, преимущественно бетонных или кирпичных, располагая их поодиночке (рис. 11. 1) , по два (рис. 11. 2) или по несколько кряду вплотную одно к другому (рис. 11. 3) .

Гнездо, как правило, снизу не имеет опоры и просто крепится задней стороной и сверху к стене под карнизом или другим укрытием (рис. 11. 2 , 3 ; 12), но гнёзда, расположенные под мостом над рекой Киевка, имели дополнительную опору снизу (рис. 11. 1 ; 13), как это имеет место и у восточных воронков. В других районах Приморья нижняя плоскость опоры обычно отсутствовала (рис. 12, 14).

В селе Лазо и посёлке Сибирцево (Черниговский район) для гнездования сибирские воронки нередко достраивали старые, при этом в разной степени разрушенные постройки рыжепоясничных ласточек (рис. 12; 15, в центре и справа).

Рис. 15. Гнёзда сибирских воронков Delichon lagopodum . Слева – типичное (изначально построенное сибирскими воронками), в центре – достроенное гнездо рыжепоясничных ласточек Cecropis daurica; справа – встроенное в основание разрушенного гнезда C. daurica . Лазовский район, село Лазо.

5 сентября 2023. Фото В.П.Шохрина

Строится гнездо из мокрой земли (достаточно плотной грязи), которую птицы собирают по краям луж (рис. 9, 10), с добавлением (в качестве арматуры) травинок и искусственных волокон, доля которых иногда бывает довольно большой. Лоток в готовой постройке ласточки выстилают сухими травинками и перьями.

Период гнездования растянут по меньшей мере на три месяца: с мая по конец июля, и за это время некоторые пары успевают вырастить два выводка. В конце мая – начале июня в колонии в одно и тоже время часть гнёзд птицы только строят или ремонтируют, в некоторых имеются кладки разной степени насиженности, а в других уже находятся птенцы разного возраста – от только что вылупившихся до начавших оперяться. В 2025 году, судя по поведению птиц, насиживание в некоторых гнёздах началось уже в третьей декаде апреля.

Гнёзда, полностью построенные сибирскими воронками, как правило имеют почти шаровидную форму (рис. 11.2, 3; 15, слева; 16.2, в центре), но в случае использования ими в разной степени сохранившихся гнёзд рыжепоясничных ласточек, они бывают сильно вытянутыми (рис. 16). Форма летка широко варьирует от продолговатой (рис. 17.1, 2), когда малая ось овала входного отверстия оказывается примерно вдвое меньше его большой оси (преобладающий вариант), до практически округлой (рис. 17.3). Размеры гнёзд, мм (n = 7): длина по переднему краю 125-140, в среднем 132; высота 95-115, в среднем 105.7; ширина 100-130, в среднем 115; леток 45-100×26-31, в среднем 75×28.1. Размеры перестроенных си- бирскими воронками гнёзд рыжепоясничных ласточек, мм (n = 7): длина по переднему краю 170-230, в среднем 195.7; высота 90-150, в среднем 115.1; ширина 100-210, в среднем 160.7; леток 50-75×20-50, в среднем 65×29.9.

Рис. 16. Гнёзда, в которых гнездились сибирские воронки Delichon lagopodum . Черниговский район, посёлок Сибирцево: 1 – 29 мая 2017, фото Д.В.Коробова; 2, 3 – 2 июля 2016, фото В.Н.Сотникова

Рис. 17. Вариация формы летков в гнёздах сибирских воронков Delichon lagopodum . 1, 2 – Красноармейский район, мост через реку Наумовка, 26 июня 2024, фото А.М.Трухина; 3 – Лазовский район, село Лазо, 3 июля 2023. Фото Д.Ю.Ерёмина

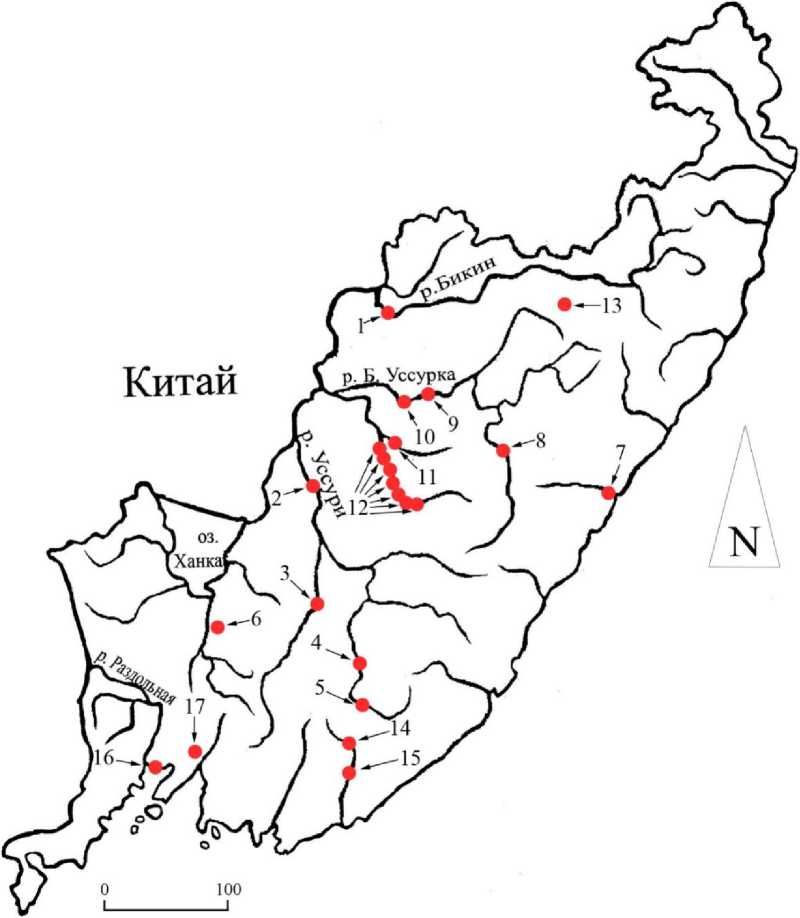

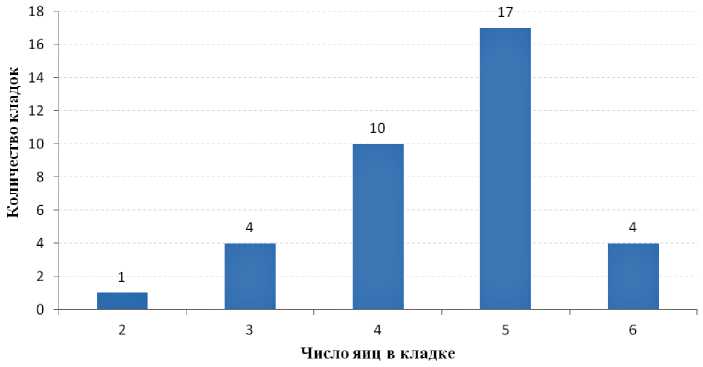

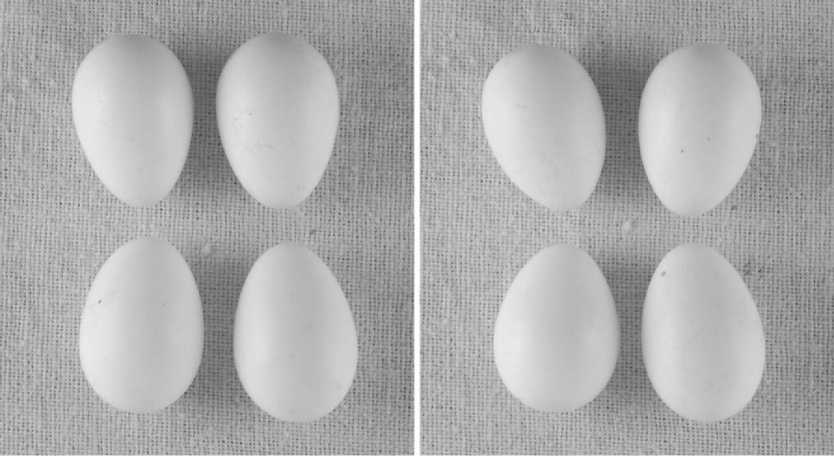

В полной кладке у сибирского воронка 2-6, чаще 5 яиц (рис. 18), в среднем 4.53 яйца ( n = 36). Свежие яйца на просвет желтоватые, а насиженные – молочно-белые (рис. 19, 20).

Размеры яиц ( n = 129, мм): длина 16.8-20.0, в среднем 18.66; максимальный диаметр 12.3-14.6, в среднем 13.28. Индекс удлинённости, рассчитанный по формуле: ( B / L )×100%, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Романов, Романова 1959), 63.3-77.6%, в среднем 71.2%; объём, рассчитанный по формуле V = 0.51 LB 2 (Hoyt 1979), 1.3-2.1см3, в среднем 1.68 см3. Вес свежих и слабо насиженных яиц ( n = 101) 1.4-2.2, в среднем 1.73 г.

Рис. 18. Число яиц в полных кладках сибирского воронка Delichon lagopodum в Приморском крае

Рис. 19. Кладка сибирского воронка Delichon lagopodum с насиженными яйцами. Лазовский район, село Лазо. 3 июля 2023. Фото Д.Ю.Ерёмина

Рис. 20. Варианты формы яиц сибирского воронка Delichon lagopodum в кладках, обнаруженных в Приморском крае. Студийная съёмка кладок из оологической коллекции В.Н.Сотникова (город Киров)

Рис. 21. Вылупление птенцов в гнёздах сибирских воронков Delichon lagopodum . Лазовский район, село Лазо. 3 и 4 июля 2023. Фото Д.Ю.Ерёмина

Рис. 22. Птенцы сибирского воронка Delichon lagopodum разного возраста. Лазовский район, село Лазо. 4 июля 2023: 1 – фото В.П.Шохрина; 2, 3 – фото Д.Ю.Ерёмина

Судя по нашим кратковременным наблюдениям, у сибирского воронка насиживают кладку оба партнёра, часто сменяя друг друга. Продолжительность инкубационного периода и длительность нахождения птенцов в гнезде в условиях Приморского края не выяснены. Вылупление птенцов в гнёздах этих ласточек в разные годы мы наблюдали 1 июня 2020 (в 2 гнёздах), а также 3 и 4 июля 2023 (рис. 21). В разных гнёздах было от 2 до 6 птенцов (рис. 22).

Кормят гнездовых птенцов оба родителя (рис. 23), при этом выкармливание птенцов второго выводка продолжается по меньшей мере до конца июля. В ожидании корма подросшие птенцы часто высовываются из гнезда или постоянно сидят в самом летке (рис. 24).

Рис. 23. Сибирские воронки Delichon lagopodum , кормящие птенцов второго выводка.

1 – самец, Тернейский район, посёлок Терней, 17 июля 2020, фото А.П.Рогаля; 2 – самка, Лазовский район, село Лазо, 24 июля 2023, фото В.П.Шохрина; 3 – самка, Красноармейский район, долина реки Наумовка, 26 июня 2024, фото А.М.Трухина

Рис. 24. Молодые восточные воронки Delichon lagopodum у входа в гнездо в ожидании корма. Лазовский район, село Лазо: 1 – 26 июля 2021; 2 – 31 июля 2023. Фото В.П.Шохрина.

Рис. 25. Молодые сибирские воронки Delichon lagopodum , вылетевшие из гнёзд и посещающие соседние гнёзда. Лазовский район, село Лазо.

24 июля 2023. Фото В.П.Шохрина

После вылета молодые воронки ещё около 10 дней держатся в окрестностях гнезда и, по-видимому, могут возвращаться в него на ночёвку. Они летают вокруг дома, на котором вывелись, и нередко с криками подлетают к гнёздам соседних пар, в которых ещё сидят птенцы, и как бы проверяют их, присаживаясь к летку и рядом, потом снова взлетают и всё повторяется (рис. 25). Перед отлётом взрослые птицы, парами или вместе с молодыми, часто сидят на проводах или на крышах зданий, на которых находятся их опустевшие гнёзда.

Осенний пролёт . В деталях не прослежен, поскольку при регистрации птиц на значительном расстоянии нередко возникают трудности с правильным определением видовой принадлежности воронков.

Есть указание, что в окрестностях Уссурийска и Горно-таёжной станции (Уссурийский городской округ) осенний пролёт сибирских воронков выражен очень хорошо (Назаренко 1971), но наши более поздние исследования здесь этого не подтвердили (Глущенко и др. 2006а; 2019).

Рис. 26. Пролётная стая сибирских воронков Delichon lagopodum . Лазовский район, село Лазо. 3 сентября 2018. Фото В.П.Шохрина

В Сихотэ-Алинском заповеднике С.В.Елсуков добыл 2 взрослых и 1 молодого сибирского воронка на Голубичном плато 25-26 августа 1979.

В окрестностях Лазовского заповедника группу примерно из 10 особей впервые достоверно отметили 18 августа 2006 в общей стае с восточными воронками (Шохрин 2017). Из-за трудностей с определением вполне возможно, что ласточек этого вида ранее попросту пропускали. В настоящее время отлёт сибирских воронков, гнездившихся в селе Лазо, происходит в конце июля и в первой половине августа, то есть вскоре после вылета из гнёзд последних выводков. Так, в 2023 году основная масса птиц покинула места гнездования с 29 июля по 2 августа, а последние пары с выводками исчезли из Лазо 5-7 августа. В 2024 году запоздавшие птицы оставили Лазо 10-11 августа. Позднее местных сибирских воронков мы здесь не отмечали.

Рис. 27. Пролётная стая сибирских воронков Delichon lagopodum .

Сихотэ-Алинский заповедник, мыс Северный., 20 сентября 2019. Фото А.П.Рогаля

А.А.Назаренко (2016) считает, что, с учётом обширного ареала сибирского воронка на северо-востоке Азии, Д.С.Люлеева (2016) наблюдала на осеннем пролёте в основном lagopodum , а не dasypus , или их смешанные стаи. Пролётную стаю сибирских воронков мы наблюдали в селе Лазо 3 сентября 2018 (рис. 26), а на берегу Японского моря у мыса Северный (Сихотэ-Алинский заповедник) – 20 сентября 2019 (рис. 27).

На морском побережье сибирских воронков мы достоверно отмечали в первых числах октября (рис. 28), хотя вполне возможны и более поздние встречи с ними.

Гибридизация. О возможности спонтанной гибридизации между D. dasуpus и D. lagopodum сообщает А.А.Назаренко (2016). При этом он ссылается на данные Р.Н.Мекленбурцева (1954), который упоминает две особи, добытые на пролёте в Лазовском (Судзухинском) заповеднике, якобы имевшие явные фенотипические признаки гибридов dasуpus × lagopodum, при этом автор называет их «переходными». Наши исследо- вания не подтверждают наличие гибридизации между этими двумя формами воронков, получившими в настоящее время статус самостоятельных видов.

Рис. 28. Сибирский воронок Delichon lagopodum во время миграции на морском побережье. Японское море, бухта Кит. 4 октября 2015. Фото В.П.Шохрина

Враги и неблагоприятные факторы . По нашим наблюдениям, в гнёздах сибирских воронков нередко одно яйцо оказывается «болтуном». Колония на автомобильном мосту через реку Киевка в последние годы регулярно подвергается разорению подростками из села Беневское, что привело к практически полному её исчезновению. Мы неоднократно наблюдали охоту чеглоков Falco subbuteo на этих ласточек. Сибирские воронки бывают довольно сильно заражены мухами-кровососками Cratae-rina hirundinis (Шохрин и др. 2021; Nartshuk et al . 2023), при этом в ряде случаев с одной птицы мы собирали более 10 паразитов.

Часть колоний восточных воронков исчезает при реконструкции мостов, как это, например, произошло в окрестностях села Горные Ключи (река Уссури), где в 2008 году отсутствовала колония, известная с 1995 года, когда 28 мая здесь отметили более 150 птиц, часть которых занималась строительством гнёзд (Глущенко и др. 2016; наши данные).

Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ (№ 125021302113-3) и гостемы Зоологического музея Московского государственного университета: «Таксономический и биохорологический анализ животного мира как основа изучения и сохранения структуры биологического разнообразия», номер ЦИТИС-121032300105-0.

За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность С.Ф.Акулинкину (Кировская область), О.Н.Васик (Владивосток), А.В.Вялкову (Владивосток), Д.Ю.Ерёмину (Лазо), А.П.Рогалю (Владивосток).