Гносеологические проблемы и экономический субъективизм в исследовании дивергенции глобального развития

Автор: Кравчук Наталия Ярославовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обобщению гносеологических проблем в исследовании экономических явлений и процессов глобального развития. Внимание акцентировано на ключевых позициях, определяющих логику познавательного процесса в условиях глобальных межсистемных трансформаций. В порядке дискуссии обоснованы общеметодологические принципы взаимозависимости новых аспектов глобального развития с помощью системы модальных категорий: «симметрияасимметрия», «равновесие-дисбалансы». Материал изложен в проекции на актуальные проблемы теории и практики дивергенции глобального развития.

Дивергенция глобального развития, глобальные межсистемные трансформации, асимметрии и дисбалансы, гносеологические проблемы, экономический субъективизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14935618

IDR: 14935618 | УДК: 339.982

Текст научной статьи Гносеологические проблемы и экономический субъективизм в исследовании дивергенции глобального развития

Современный этап эволюции экономической науки, сочетаясь с эпохальными трансформациями в глобальном развитии конца ХХ – начала XXI в., симптоматически обостряет проблему интеллектуального и содержательного обновления устоявшихся теорий и концепций, свидетельствуя о необходимости наработки понятийно-категориального аппарата, адекватного радикальным изменениям, а также применения новейших методов их научного познания, организации и систематизации полученных знаний в концепт определенной парадигмы. В этом заключается важная консолидирующая миссия экономической науки, «которая всегда отражала, отражает и будет отражать в своих аргументациях целостные процессы, происходящие не только в экономической сфере, но и во всем обществе, в современном мировом развитии в целом» [1, с. 5].

Учитывая сказанное, важно, прежде всего, определить ключевые позиции, обусловливающие логику познавательного процесса, а также гносеологические проблемы экономических исследований и методологические подходы к изучению новейших явлений и процессов, которые коренным образом трансформируют экономическую жизнь. Речь идет о «необычности эпохи, в которой нам приходится жить, о переходе человечества к новому, посткапиталистическому типу цивилизации» [2] и, соответственно, о том, что в «указанной многоликой мировой системе феноменов и трансформаций всегда исчезают уже исследованные взаимосвязи и взаимозависимости и постоянно появляются неизвестные, возникают совершенно новые экономические законы, концепции, гипотезы» [3, с. 6]. Разделяя в общем такую точку зрения, добавим, что без осознания этих ключевых моментов невозможно понять современный, динамически развивающийся мир, уяснить гносеологический и онтологический статус неологических категорий и понятий, имеющих весомое значение не только для расширения научного мировоззрения, но и выполняющих теоретизирующую функцию в изучении современных экономических явлений и процессов. В этом контексте, на первый взгляд, оправдан прежде всего вопрос о новой парадигме политэкономических знаний. В этом исследовании, в первую очередь, обращаем внимание на новейшие общественно-экономические трансформации, перспективы которых только просматриваются, однако такие изменения уже определяют логику глобального развития. Речь идет о современных межсистемных трансформациях, в условиях которых наполняются новым содержанием концептуальные определения экономических явлений и процессов. При этом лавинообразное увеличение частоты применения новых понятий и дефиниций в научном обороте сопровождается потерей желаемой однозначности и терминологической точности, одновременно сигнализируя об актуальности проблемы и указывая на сферу, в которой рождаются новые научные идеи. Руководствуясь правилом – не явления сами по себе, а только интеллектуальные представления о них обладают сущностью в собственном смысле этого слова – сосредота- чиваемся на методологических проблемах исследования дивергенции глобального развития, апеллируя к системе таких модальных категорий, как «симметрия-асимметрия», «равновесие-дисбалансы» (рисунок 1).

Дивергенция глобального развития

Функциональные взаимосвязи

(мимметрим) О^бы^кы")

Причины возникновения

Формы проявления

Последствия и эффекты принципы

Логика раскрытия

Гипотезы и концепции

Пеня гия и категории

Рас прыти* сараи-ярл

Научные школы и направления

ИДЕЯ какстусто» мыслей

Идентификация роли и места в общем процессе мауеяхо познания

Понятие «Дивергенция глобального развития» через асимметрии и дисбалансы

МЕТОДОЛОГИЯ «а» Совершенная форма мышления и способ позка-г*ятеории ______

-I ФИЛОСОФИЯ L как способ мысли тельного постижения . идей

Формирование И изменение парадигм i

ТЕОРИЯ как с пос об обобщения идей и основа для методологии — исследования — маучно-теоретичес»» постулатов способов депь^ейше-го познания алларуна мет<могххичес-

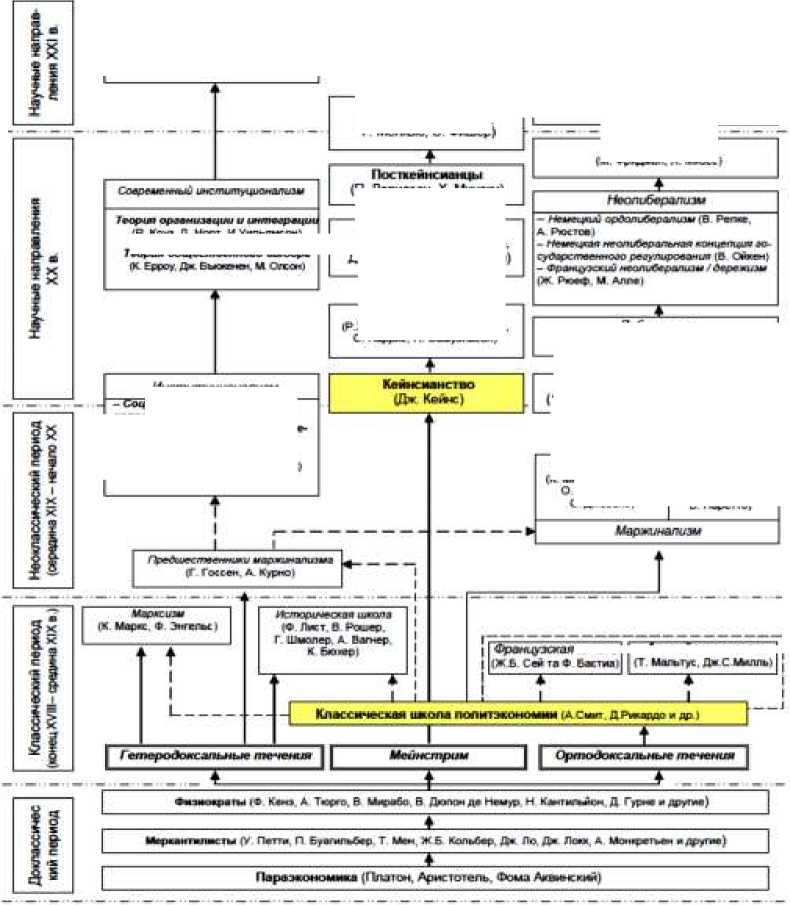

Рисунок 1 – Методологическая схема исследования проблемы дивергенции глобального развития (разработано автором на основе идей А. Фурмана и Г. Щедровицкого)

Методологическая схема объединяет четыре ключевые модусы-составляющие, отражающие логическую конструкцию познавательного процесса:

-

1) идеи, зарождающиеся в сфере идеального, изменяющие восприятие явлений и событий, постоянно побуждающие к поиску новых методов и способов их познания;

-

2) философское постижение идей, находящее определенное, преимущественно фрагментарное отражение в теории и интеллектуальной истории экономической науки;

-

3) теория как объединенный единой внутренней логикой комплекс объяснений фактов и осмысления реальной действительности (научные теории объясняют, а понятия и категории фиксируют и описывают связи между наблюдаемыми явлениями);

-

4) ключевая позиция в этой цепи принадлежит методологии как совершенной форме мышления, выступающей ключом к познанию экономической теории изнутри и способом творческого осмысления научно-теоретических постулатов.

Исследование фундаментальных теоретико-методологических основ экономического явления или процесса предполагает раскрытие категориального и понятийного аппарата, а также методологический анализ отдельных составляющих проблемы, изучение основных теорий и концепций, в рамках которых их можно анализировать для получения объективных, системно обобщенных знаний, то есть с теории познания. В этом контексте показательно высказывание основателя немецкой классической философии И. Канта: «Мы не можем познать ни одного предмета иначе, как через категории, мы не можем познавать ни одного мыслимого предмета иначе, как через созерцание, соответствующее этим понятиям...» [4, с. 121]. Подчеркнем, что этот подход касается не только философских исследований, продуктивен он и в исследовании экономических явлений и процессов глобального развития.

Однако приходится признать, что в реальной действительности очень часто научные исследования экономических явлений и процессов на этом этапе скорее напоминают «напряженные усилия разложить природу исследуемых явлений и процессов в концептуальные ячейки, заготовленные в профессиональном образовании» [5], оставляя без должного внимания методологическое овладение исходными теоре- тическими концептами фундаментальной науки. Когда специфика общественного явления очерчивается с помощью префиксов «а-» (в частности, «асимметрия глобального развития») или «дис-» (например, «глобальный дисбаланс»), внимание акцентируется на отрицательных частицах, при этом системная определенность нового утверждаемого качества остается не идентифицированной. Следовательно, все отчетливее проявляется известный парадокс гносеологии: элементарные на первый взгляд, достаточно известные позиции теории при их глубоком анализе часто оказываются наименее осмысленными. Как отмечает известный украинский ученый А.С. Гальчинский, «этот парадокс особенно рельефно начал проявляться именно теперь, когда речь зашла о вызванном радикальными общественно-историческими трансформациями кризисе экономической науки, который неоднозначно проявляется на ее разных структурных уровнях. В этой ситуации проблематично вести разговор о преодолении указанного кризиса, об утверждении нового этапа научного познания, наращивании экономических знаний без осмысленного выявления слабых и сильных позиций каждого структурного звена экономической науки, изучении их функциональных определений и системных взаимосвязей» [6].

Обращаясь к фундаментальным основам исследования, важно установить ключевые позиции, определяющие логику познавательного процесса, а также предопределяющие гносеологические проблемы и методологические подходы к раскрытию асимметрий и дисбалансов в контексте глобального развития в целом и его дивергенции в частности.

Во-первых, принципиальное отличие общественных наук от естественных и технических состоит в том, что в точных науках совершенствуется только метод исследования; объект же в принципе остается неизменным. В отличие от них в общественных науках меняется не только метод, но и сам объект исследования [7, с. 4–5]. Так, в частности, переход мировой экономики к глобальной фазе развития сопровождается не только изменением методов исследования в рамках таких фундаментальных направлений научного познания, как структурализм, институционализм и системный подход, но и кардинальной трансформацией самой философии познания. В связи с этим, например, «существенной трансформации подвергается содержание понятия “неравномерность экономического развития”, которое в эпоху глобализации в определенной степени себя исчерпывает, из-за неспособности раскрыть многообразие и противоречивость глобальных форм экономического неравенства. Не случайно категория “неравномерность” постепенно эволюционирует в более многогранную категорию “асимметрия”» [8, с. 4-5].

Анализируя современные глобальные межсистемные трансформации, важно учитывать то, что законы симметрии теоретически больше адаптированы к иерархически централизованной модели глобального развития. В условиях современной фазы глобальных преобразований иерархическая централизация - это важный, но не определяющий фактор постиндустриальной модели экономических трансформаций [9]. Если сопоставить это утверждение и реальные факты с современными глобальными трансформациями, станет очевидной «историческая ограниченность иерархически централизованных начал глобализации» и одновременно нарастающая диссиметричность, «разновекторность и самодостаточность функциональных звеньев глобализации» [10]. Именно в этом отношении структурные, латеральные, функциональные и динамические асимметрии изначально диверсифицируют формы глобального сотрудничества, вносят элементы естественной случайности в процессы глобального развития, добавляют динамизма экономическим процессам.

Во-вторых, категории и понятия в экономической науке формировались и формируются в рамках различных теорий и научных школ, поэтому очень часто в один и тот же научный термин разные ученые могут вкладывать разное сущностное и содержательное наполнение. Поэтому с учетом гносеологической полисе-мантичности приходится признать, что экономическая наука лишена свойственной точным естественным наукам аксиоматической системы построения. Кроме того, как отмечают А.Г. Мовсесян и С.Б. Огнивцев, каждая новая экономическая школа (а их более чем достаточно) считает делом чести разработку и продвижение своей оригинальной терминологии [11, с. 11]. Тем более в современных условиях глобальных трансформаций, когда существенно модифицируются движущие силы и институциональные механизмы глобального развития, категориальный аппарат экономической науки исчерпывает свой теоретический потенциал относительно определения общих закономерностей развития мировой экономики как сложной системы. Необходимость адекватного отражения глобальных форм экономического развития в их многообразии и противоречии обусловило модернизацию категориального аппарата экономической науки и внедрение в научный оборот целого ряда неологических категорий и понятий: глобализация, бифуркация, коинтеграция, конвергенция, флуктуация, асимметрия и других [12, c. 31]. Следовательно, в экономической науке без особых предосторожностей нарушается основной принцип построения естественных наук и фундаментальное философское правило, согласно с которым «сущности не стоит умножать без необходимости» (принцип Оккама).

В некоторой степени мы тоже нарушаем указанное фундаментальное философское правило, сосредотачивая исследование на сущности понятия «глобальные финансовые дисбалансы», как одной из форм неравновесного развития. По нашему убеждению, выходные и непосредственные причины современных кризисов, обусловленные, прежде всего, накопленными противоречиями и дисбалансами в развитии мирового хозяйства, во многом корреспондируют с современными глобальными межсистемными трансформациями. В результате качественные изменения в развитии мирового хозяйства закономерно привели к углублению основных диспропорций в: развитии мировой валютной системы, монетарном секторе глобальной экономики, фискальной политике отдельных национальных экономик, мировой долговой экономике, развитии глобального рынка. При этом циклы межсистемных трансформаций реализуются не в традиционной циклической динамике «равновесие-кризис-восстановленное равновесие», а в соответствии с более сложной логикой: «порядок-бифуркация и хаос-качественно новый порядок». То есть новое возникает из бифуркации и хаоса, из переходного, системно не определенного состояния. Логично, что в совокупности это усиливает негативное проявление глобальных дисбалансов и показывает, как происходит диалектический переход от линейного равновесия к нелинейному равновесию диссипативного типа [13, с. 141–146], а также от глобальной финансовой нестабильности к неизбежности структурных кризисов и межсистемных трансформаций.

В-третьих, экономические законы, отражающие причинно-следственную обусловленность и взаимозависимость экономических явлений и процессов в основном справедливы только для четко определен ных условий. Многие экономические законы являются результатом статистических наблюдений на определенном историческом или временном отрезке. Очень часто их экстраполяция на другие временные интервалы, а тем более использование для прогнозирования будущего развития проблематично. Поэтому гносеологические исследования экономических явлений и процессов очень часто сопровождаются выявлением различного рода асимметрических эффектов и парадоксов, требующих уточнения (а иногда даже опровержения) экономических законов. В частности, например, на современном этапе глобальных межсистемных трансформаций нельзя абсолютизировать принцип экономического равновесия, поскольку в условиях современной эпохи «начинает доминировать противоположный принцип – принцип неравновесного развития», а следовательно, равновесие рассматривается как «частный случай» [14].

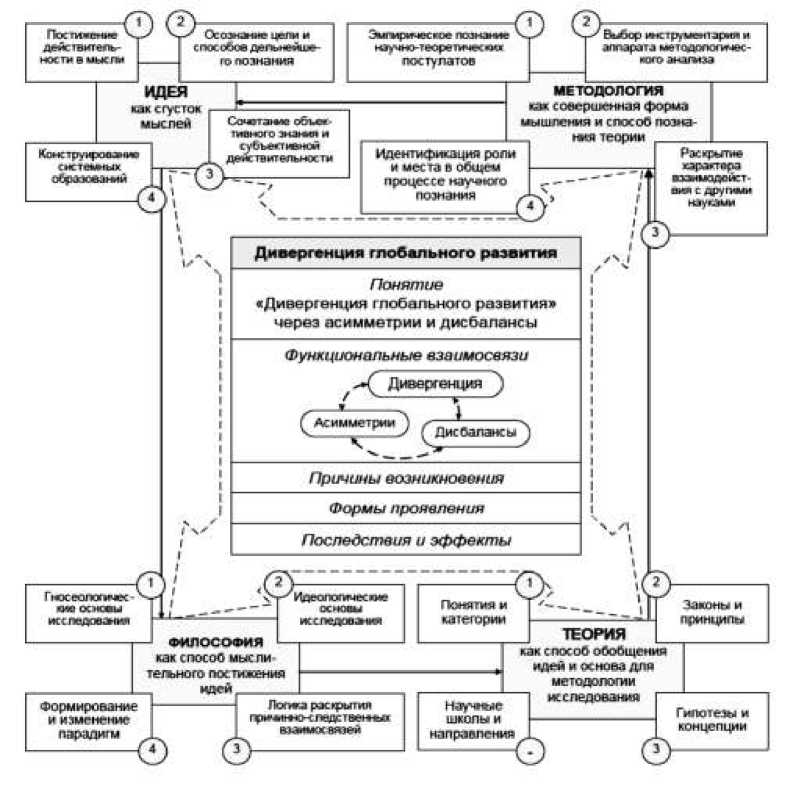

В-четвертых, развитие экономической теории в отличие от естественных наук (например, физики) практически не ориентируется на известный «принцип Бора», согласно с которым каждая новая теория должна поглощать старую, объясняющую те же явления при определенных условиях. При этом развитию экономической теории свойственен эволюционный характер. Как правило, новые теоретические представления разрастаются вокруг традиционных, присоединяются к уже существующим. Теоретические разработки создаются на основе или с помощью предшествующих, выстраиваются в виде мозаики из новых элементов в сочетании с давно известными [15, с. 12]. Именно таким образом экономическая наука и выполняет функцию социальной памяти в диалектической триаде: «накопление-сохранение-трансляции» опыта предыдущих эпох (рисунок 2).

НМый i**muvHyuHo*ehuw

Новые кейисменцы-(Ф Хаи. Дж Стиглиц Г Ме**ьх>, С 8N (Д» Гелбрейт Д Белл, П Друкер М Кжтелк О Тоффле» « дрогшее | Геоумл» рефлеесие#«ос«пи (Д* Сорос I Монетарвж* iM ®p*uwae. Л Ыкзес • ■^^Грё^^^^ТлёЖЙ^ ^p Пуеес • Кпеленц • l*werw*ei Т Серавент.Р Ьеррсту 6 Пресни И Уалее| <Р коуэ Д НфТ И.УЯПЫШСОМ^ Теории обшеслюоимоло вдгбом I .Либерализм (Ф фонХамв*! ?'>омнно'ая шгйла Ш Вапр« В Поретгоь нео*Ад«л2ме<.- ап >онрми»а (А Маршал. Дж-Б Кларе. Дж К*<л) Рисунок 2 – Структурно-логическая схема развития экономической мысли в ретроспективе (школы и направления). Разработано и дополнено автором на основании [16] (П Дрвцдасм. X Мимсем) Левые кейисиаицы <Д* Робинс*. П Срафа. Дж. Игуалп, П Пазинепи | Нмжмноыие1во С >лррв« П Сме yarwtwi Инстиптуихкжапил* manpeeiiewe (Т БеСлеп| mie |Д» Чочмеонс,' чесеое ttwxpeejewwe (У Митчелл? Субъективисты К Меггер Ф Визе» с Д-гео* ожога ■ Амгл\д1игая алгола До массового использования математических моделей и компьютерных экспериментов, создавших новую экспериментальную экономику, экономическая история и история экономических учений служили для экономической теории едва ли не единственным способом проверки различных гипотез и источником эмпирического исследования экономических явлений и процессов. По сути, только из исторического досье мировой экономической мысли можно было черпать фактологическую базу для эмпирических исследований и на основе этого обосновывать теоретические конструкции. На этой почве с учетом мировоззренческих и методологических особенностей разворачивалась конкуренция между теоретическими школами экономической науки. Плюрализм теоретической мысли в таком контексте известный датский физик Н. Бор объяснял так: «Конечное множество фактов можно объяснить бесконечным количеством теорий» [17]. Кроме гносеологических проблем, существует еще одна, не менее важная, которая затрудняет экономические исследования в поисках научной истины. Речь идет о преодолении достаточно сложного препятствия в форме экономической идеологии. Общеизвестно, что экономическая мысль в целом проникнута идеологией [18]. Это означает, что общепризнанной является двойственность экономической теории: она является своего рода противоречием единства экономической науки и экономической идеологии. При этом идеология, как это ни прискорбно признавать, играет определяющую роль в процессе познания экономических явлений и процессов. Она направляет и формирует мышление, а также научный анализ [19]. Тем самым идеология вносит в процесс познания посторонний элемент, а именно – учет интересов тех или иных индивидов, социальных групп, политических сил и социально-экономической системы в целом. И если одни продукты экономической мысли «остаются творческими разработками на академическом уровне», то другие «оказывают непосредственное влияние на формирование финансовой политики, затрагивающей интересы миллиардов людей» [20]. «Инструментальная функция» экономической теории, как называет идеологическую функцию известный американский ученый Дж.К. Гэлбрейт, в отличие от ее «объясняющей функции», очень часто «служит не пониманию или совершенствованию экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в этой системе» [21]. Научная истина объявляется приемлемой лишь в той части, которая соответствует устоявшимся – нередко довольно жестким – идеологическим канонам. Именно так, по выражению Гж.В. Колодко, «в институциональном аспекте неолиберализм превратил государство и его регулирующую практику в публичного врага номер один. Манипулируя общественным мнением через средства массовой информации и, к сожалению, через часть научного сообщества, особенно через экономистов [22], либералы навязывают концепцию слабого государства и минимизации его вмешательства в спонтанные рыночные процессы, хотя именно государство, наряду с рынком, является суперинститутом современного хозяйства» [23, с. 61]. В продолжение этой мысли известный экономист и социолог В.Л. Иноземцев отмечает, что «в теории глобализации воплотилась квинтэссенция наивно оптимистической социологической традиции 1990-х годов». Ведь «глобализация, расценивалась американскими учеными и политиками как магистральная тенденция современности, подавалась как феномен, новый для экономической, социальной и культурной сфер, как способ повсеместного распространения западных ценностей и инструмент формирования единого глобального мира, как залог быстрого освоения научно-технических достижений и втягивания периферийных регионов планеты в мировое хозяйство» [24, с. 17]. Иными словами, глобализация рассматривалась как способ выравнивания асимметрий и дисбалансов глобального развития. Так или иначе, каждый из этих тезисов несет определенную идеологическую «нагрузку», но все они, приходится признать, оказались теоретически несостоятельными. Как показывает опыт, равновесие и конвергенция (в ортодокссальном понимании), превратившиеся в «фетиш», «иллюзорную мечту», «idea fix» ХХ в., уже в конце первого десятилетия XXI в. подверглись деструкции. Нарастающая дивергенция ознаменовалась неутешительным выводом, который воспринимается как рок: «...мир не будет равновесным: этот мир находиться в состоянии постоянных изменений и дисбалансов» [25, с. 227]. Надо признать, что современное развитие мировой экономики ощутимо осложняется многоаспект-ностью межсистемных трансформаций, которые порождают системные вызовы всей совокупности общественных наук и, в частности, экономической теории. Такие вызовы касаются всего спектра исходных методологических постулатов, на которых строятся фундамент и основные структурные конструкции экономической теории. Речь идет о революционных изменениях, произошедших в методологической культуре науки, в контексте которых следует рассматривать принципиальные основы обновления методологии экономических исследований. Руководствуясь такой логикой научного познания, можно констатировать не только заметное расширение круга изучаемых явлений и процессов, но и внедрение новых дефиниций, их описывающих; обновление системы категорий, развивающихся от начальных, простейших форм к более сложным, насыщенным новыми понятиями и смысловыми оттенками; и, наконец, продуцирование новых идей и методов в исследовании современных проблем глобального развития. Прежде всего, речь идет о фундаментальной для общественных наук проблеме соотношения реалий и теоретических обобщений, которые допускают формальное (иногда далекое от абсолютной истины) рассмотрение экономических явлений и процессов в контексте философских вопросов глобального развития. Как уже было отмечено выше, общественные науки выстраивают собственную логику познавательного процесса, которая подчиняется внутренним закономерностям своего развития и не всегда совпадает с логикой развития изучаемой ею реальности. И это естественно. Ведь в каждой науке неизбежно присутствует человеческий фактор, привносящий в нее определенный элемент «субъективности». Сама реальность существует объективно и независимо от сознания человека, но становление и развитие науки, ее предмет (изучаемые явления и процессы) определяются общественным субъектом познания, который с учетом определенных потребностей выделяет тот или иной аспект исследования и изучает его с помощью соответствующих методов. В контексте изложенного обостряется дискуссионная проблема системной неопределенности соотношения: «дивергенция-конвергенция» глобального развития. В этой дилемме прослеживаются неоднозначные, иногда даже полярные позиции. Однако надо признать, что на современном этапе глобальных межсистемных трансформаций связь между «конвергенцией» и «дивергенцией» глобального развития становится настолько тесной, что разобщенное применение этих терминов, между которыми (с точки зрения семантики языковых единиц) существуют прямо противоположные смысловые оттенки, теряет смысл. Конвергенция и дивергенция – две взаимодополняющие детерминанты глобального развития, а противоречия между ними свидетельствуют о неизбежных внутренних противоречиях этого процесса. Идея конвергенции (в отличие от дивергенции) является ключевой в аргументации и интерпретации процессов интеграции, интернационализации и глобализации. Интеграционные процессы и глобализация в мировой экономике обусловили преобладание идеи конвергенции как процесса постепенного сближения экономических систем и привлечение на этой основе большего количества стран в общее русло мировой цивилизации. Вместе с тем, приходится признать, что идея конвергенции в большей степени вписывается в нормативную (императивную) науку, сосредотачивается на реализации идеалов и включает в себя элементы этики. Но факты и эмпирические реалии убедительно доказывают, что десятки стран по многим причинам (из-за неравномерности размещения структурных факторов экономического развития; асинхронности циклического развития стран и интеграционных объединений; дифференциации их социально-экономических, институционально-политических, социально-культурных моделей) не готовы адаптироваться к императивам глобального развития. В результате увеличивается разрыв между ними и странами – глобальными лидерами, консервируется стратификация геопространства и происходит глубокая маргинализация аутсайдеров глобального развития. В целом же это ведет к усложнению существующей системы геополитических и геоэкономических отношений, столкновению интересов гетерогенных экономических, политических и социальных агентов и неоднородных актеров мировой экономики, убедительно свидетельствуя о дивергенции глобального развития. Таким образом, важнейшие результаты теоретических исследований современных проблем глобального развития нельзя считать достигнутыми без глубокого содержательного переосмысления понятийно-категориального аппарата. Экономические реалии требуют новых инсталляций дефиниций, которые в открытых формах демонстрируют системную неопределенность соотношения «дивергенция – конвергенция» глобального развития. В этом контексте логика научного познания стимулирует и одновременно требует глубокого философского анализа эволюции таких устоявшихся понятий, как «неравномерность», «неоднородность», «диспропорциональность» глобального развития, которые себя исчерпывают из-за неспособности раскрыть многогранность и противоречивость проблем глобального развития. Не случайно именно сейчас эти понятия постепенно эволюционируют в более многогранную систему модальных категорий – «асимметрия» и «дисбалансы». При этом важно заметить, что увеличение частоты употребления этих терминов в последнее время сопровождается потерей желаемой однозначности, сигнализируя об актуальности этой проблематики, а также указывая на сферу, где рождаются новые научные идеи, продуцируются новые методы исследования современных проблем глобального развития. Ссылки: 1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення. К., 2010. 2. Юрій С., Савельєв Є. Ordnung чи новий світовий економічний порядок [Электронный ресурс]. URL: http://www.dt.ua/3000/3300/68340/? Printpreview (дата обращения: 24.06.2013). 3. Довбенко М. Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? // Журнал європейської економіки. 2010. Том 9 (№ 1). 4. Кант Е. Критика чистого розуму. К., 2000. 5. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 6. Гальчинський А.С. Указ. соч. С. 16. 7. Афанасьев В.С. Как создается научная новизна? // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2007. № 4. 8. Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія. К, 2009. 9. Гальчинський А.С. Указ. соч. С. 539. 10. Там же. 11. Мовсесян А.Г. Мировая экономика. М., 2001. 12. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / За ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. К., 2010. 13. Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань. Київ, 2013. 14. Гальчинський А.С. Указ. соч. С. 198–199. 15. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика дер-жавних фінансів). Львів, 2000. 16. Мовсесян А.Г. Указ. соч. С. 37. 17. Там же. С. 47. 18. Афанасьев В.С. Указ. соч. С. 5. 19. Там же. 20. Там же. 21. Гэлбрейт Дж.К. Экономическая теория и цели общества. М., 1976. 22. Худокормов А.Г. Основные тенденции в новейшей экономической теории Запада (на материале лекций нобелевских лауреатов по экономике) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2007. № 4. 23. Колодко Гж. Неолиберализм и мировой экономический кризис // Вопросы экономики. 2010. № 3. 24. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. М., 2003. 25. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / Пер. с англ. М., 2009.