Годичные результаты транскатетерной имплантации по методике «клапан-в-клапан» при дегенерации митрального протеза

Автор: Хуламханова А.З., Имаев Т.Э., Сергиенко И.В., Комлев А.Е., Лепилин П.М., Колегаев А.С.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценить эффективность и безопасность данного метода у пациентов с тяжелой дисфункцией протеза митрального клапана. Материал и методы. С мая 2015 г. по март 2024 г в отделе сердечно-сосудистой хирургии было проведено лечение 25 пациентов с нарушением работы протеза митрального клапана вследствие дегенеративных изменений. Пациентам была проведена трансапикальная имплантация протеза в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» с использованием клапанных систем Edwards Sapien XT (Edwards Lifesciences США – Калифорния) и Myval (Meril Life Sciences, Вапи, Индия) трансфеморальным доступом. Результаты. Имплантация прошла успешно во всех случаях, конверсии в открытое вмешательство зарегистрировано не было. При сравнении предоперационных и послеоперационных параметров эхокардиографии выявлено статистически значимое уменьшение уровня среднего и максимального транспротезных градиентов давления (12 [9,5;16,2] против 6 [4,7;6] и 29,5 [22;33,5] против 12 [10;14,75] соответственно, р<0,0001), а также уровня СДЛА с 76 [62;95] до 40 [35;45] мм рт. ст., р<0,0001. Заключение. Транскатетерная имплантация в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» для лечения пациентов с высоким хирургическим риском с дегенерацией протеза митрального клапана является эффективной и безопасной методикой. Важным этапом в проведении данного вмешательства является тщательное предоперационное планирование с подбором протеза необходимого размера и оценка неблагоприятного клинического исхода в зависимости от анатомических особенностей пациента.

Митральный клапан, биологический протез, транскатетерная имплантация биологического протеза методом «клапан-в-клапан» при дегенерации митрального протеза

Короткий адрес: https://sciup.org/143184883

IDR: 143184883 | УДК: 616.12-089 | DOI: 10.38109/2225-1685-2025-3-110-116

Текст научной статьи Годичные результаты транскатетерной имплантации по методике «клапан-в-клапан» при дегенерации митрального протеза

Данная статья распространяется на условиях «открытого доступа», в соответствии с лицензией CC BY-NC-SA 4.0 («Attribution-NonCommercial-ShareAlike» / «Атрибуция-Не-коммерчески-Сохранение Условий» 4.0), которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника. Чтобы ознакомиться с полными условиями данной лицензии на русском языке, посетите сайт: by-nc-sa/4.0/

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Поражение клапанов сердца является одной из самых главных причин неблагоприятного клинического исхода среди сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру [1]. Ревматическая болезнь сердца является одной из причин поражения клапанов сердца, особенно часто вызывая стеноз митрального клапана (МК) [2]. У пациентов с ревматическим поражением МК может выявляться как изолированный стеноз (25%), так и сочетание стеноза с регургитацией (40%) [1]. Митральная регургитация также может иметь множество иных причин возникновения, включая пролапс створок МК, инфекционный эндокардит, а также изменения конфигурации клапанного аппарата.

Тяжелое поражение МК требует проведения оперативного вмешательства в объеме открытого протезирования. В настоящее время активно ведутся дискуссии о правильном выборе протеза при данном вмешательстве. Механические клапаны не подвергаются дегенеративным изменениям, однако требуют пожизненного приема антагонистов витамина К, которые, однако, являются тератогенными, в связи с чем использование данного типа протеза у молодых пациентов женского пола, планирующих беременность, невозможно [3].

Использование биологического протеза, с другой стороны, не требует пожизненного применения антиокоагулянтной терапии, однако требует в будущем повторного протезирования в связи с ограниченным сроком службы данного вида клапанов [4]. Однако открытое оперативное вмешательство в объеме повторного протезирования у пациентов пожилого возраста с дисфункцией протеза характеризуется определенными техническими сложностями и высокой степенью риска неблагоприятного клинического исхода [5].

Транскатетерное протезирование митрального клапана по методике «клапан-в-клапан» является альтернативой открытому вмешательству, однако в настоящее время отсутствуют крупные исследования, посвященные долгосрочным исходам таких вмешательств [6]. Целью данного исследования было оценить эффективность и безопасность данного метода у пациентов с тяжелой дисфункцией протеза митрального клапана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С мая 2015 г. по март 2024 г. в отделе сердечно-сосудистой хирургии было проведено лечение 25 пациентов с нарушением работы протеза митрального клапана вследствие дегенеративных изменений. Пациентам была проведена трансапикальная имплантация протеза в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» с использованием клапанных систем Edwards Sapien XT (Edwards Lifesciences США – Калифорния) и Myval (Meril Life Sciences, Вапи, Индия) трансфеморальным доступом.

В рамках предоперационной подготовки всем пациентам было проведено эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) для подтверждения диагноза, оценки тяжести митрального стеноза и/или митральной недостаточности, определения анатомического положения и подбора размера протеза, а также мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), что позволило точно определить размер внутреннего диаметра и правильно подобрать размер нового биологического протеза. Коронарная ангиография проводилась в плановом порядке по усмотрению Heart Team при необходимости.

Все пациенты были выбраны для транскатетерной имплантации в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» на основании предоперационной оценки хирургического риска (STS и/или EuroSCORE), наличия сопутствующих заболеваний и 112 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 3, 2025

количества предыдущих оперативных вмешательств. Все вмешательства выполнялись в гибридной операционной под общим наркозом и под чреспищеводным эхокардиографическим контролем. Были также проанализированы интра- и послеоперационные показатели, включая послеоперационное ЭхоКГ исследование, а также проведен тест 6-минутной ходьбы в до- и послеоперационном периоде.

Для оценки успешности проведенного вмешательства использовались конечные точки, разработанные Mitral Valve Academic Research Consortium (MVARC), включающие в себя смертность от всех причин, повторную госпитализацию и различные осложнения, а также успешность имплантации и выявление связанных с устройством технических нарушений [7]. К осложнениям, связанным с проведением процедуры, отнесли следующие конечные точки: инфаркт миокарда, неврологические нарушения (включая транзиторную ишемическую атаку и не/инвалидизирующий инсульт), осложнения в месте доступа, различные кровотечения, острое почечное повреждение и нарушения ритма сердца.

Для оценки возможности включения пациентов в исследования оценивались критерии включения и исключения на основании данных, полученных в ходе анализа данных анамнеза, МСКТ, ЭхоКГ и анамнеза. Были использованы следующие критерии включения:

-

1. возраст пациента 18 лет и старше;

-

2. операция протезирования митрального или трикуспидального клапана биологическим протезом в анамнезе;

-

3. дисфункция (стеноз, регургитация или их сочетание) имплантированного протеза;

-

4. высокий операционный риск при повторном открытом протезировании.

Критериями исключения в том числе стали параметры, так или иначе препятствующие проведению оперативного вмешательства или значительно ухудшающие его исход, и включали в себя:

-

1. планирование открытого кардиохирургического вмешательства;

-

2. острый тромбоз клапана;

-

3. острый инфекционный эндокардит;

-

4. активный воспалительный процесс (ревматизм);

-

5. сопутствующее поражение коронарных артерий, требующее проведения коронарного шунтирования;

-

6. наличие комбинированных клапанных пороков, требующих хирургической коррекции;

-

7. терминальная почечная или печеночная недостаточность;

-

8. активный онкологический процесс, а также другие тяжелые нарушения функции органов и систем, способные значительно снизить ожидаемую продолжительность жизни пациента;

-

9. отказ пациента от участия в исследовании.

Для переменных с однородным распределением были выполнены параметрические тесты, и результаты были представлены как среднее значение и стандартное отклонение. Для переменных с неоднородным распределением использовались непараметрические тесты; результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Парные t -тесты использовались для сравнения трансклапанных градиентов до и после процедуры у пациентов. Результат был принят за статистически значимый при p <0,05. Статистический анализ проводился с использованием "IBM SPSS Статистика ® 20 20 (IBM, Армонк, Нью-Йорк).

Основные клинико-демографические данные представлены в таблице 1.

Основные эхокардиографические показатели до операции представлены в таблице 2.

У одного пациента по данным эхокардиографии в полости левого предсердия выявлен тромб толщиной 3,5 см, прилежащий на всем протяжении (10 см) к задней стенке, распространяющийся на расширенное ушко ЛП. Несомненно, наличие тромба больших размеров в полости левого предсердия существенно повышает риски (особенно эмболических осложнений) любого вмешательства, однако в данной ситуации (неэффективность различных вариантов длительной антикоагулянтной терапии и наличие тяжелого митрального стеноза) принято решение о выполнении оперативного вмешательства с использованием системы защиты головного мозга от тромбоэмболии.

У 23 пациентов наблюдалось смешанное поражение клапана (стеноз и недостаточность), и только у двоих превалировала его недостаточность.

Среди 3 пациентов лишь у одного доступ осуществлен транс-септально, у всех остальных пациентов – трансапикальный.

Таблица 2. Эхокардиографические показатели до операции у пациентов с митральным пороком [составлено авторами] Table 2. Preoperative echocardiographic parameters in patients with mitral valve disease [compiled by the authors]

|

Базовая эхокардиография |

|

|

КДР, медиана [IQR] |

4,8 [4,6;5,5] |

|

КСР, медиана [IQR] |

3,3 [2,8;3,6] |

|

Фракция выброса(ФВ), медиана [IQR] |

55 [52;60] |

|

Размеры ЛП, медиана [IQR] |

4,8 [4,5;5,4] |

|

СДЛА, медиана [IQR] |

76 [61;94] |

|

Стеноз клапана n (%), |

23 (92) |

|

Недостаточность клапана, n (%), |

22 (88) |

Примечание: Значения n (%), среднее (±SD) или медиана [IQR]. КДР – конечно-диастолический размер левого желудочка; КСР – конечно-систолический размер левого желудочка; ФВ – фракция выброса левого желудочка; СДЛА – систолическое артериальное давление в легочной артерии Note: Values n (%), mean (±SD) or median [IQR]; LVEDD – left ventricular end-diastolic dimension; LVESD – left ventricular end-systolic dimension; LVEF – left ventricular ejection fraction; PASP – pulmonary artery systolic pressure

Таблица 1. Основные исходные клинико-демографические характеристики пациентов [составлено авторами]

Table 1. Main baseline clinical and demographic characteristics of patients [compiled by the authors]

|

Показатель |

Значение (n = 25) |

|

Возраст (лет), Среднее ± стандартное отклонение |

72±13 |

|

Мужской пол, n (%) |

6(24) |

|

ИМТ |

26±4,7 |

|

Класс по NYHA |

|

|

2, n (%) |

2(8) |

|

3, n (%) |

22(88) |

|

4, n (%) |

1(4) |

|

Сахарный диабет, n (%) |

4(16) |

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

23(92) |

|

ХОБЛ, n (%) |

2(8) |

|

ОИМ в анамнезе, n (%) |

5(20) |

|

ЧКВ в анамнезе, n (%) |

4(16) |

|

АКШ в анамнезе, n (%) |

4(16) |

|

ФП, n (%) |

18(72) |

|

ТИАК, n (%) |

0(0) |

|

Геморрагический/Ишемический инсульт, n (%) |

5(20) |

|

Заболевание печени, n (%) |

4(16) |

|

ХПН, n (%) |

14(56) |

|

Онкология, n (%) |

4(16) |

|

Кол-во операций в анамнезе, Med [25%; 75%] |

1 [1;2] |

|

Виды сопутствующих вмешательств при первичной операции в условия ИК |

|

|

Пластика трикуспидального клапана |

8 |

|

Протезирование аортального клапана |

2 |

|

Аортокоронарное шунтирование |

4 |

|

Имплантация электрокардиостимулятора |

3 |

|

Ушивание ушка левого предсердия |

4 |

|

Радиочастотная аблация устьев легочных вен |

2 |

|

Риск по Euroscore II (n %) |

10,8±5,4 |

|

Риск по STS (n %) |

18,8±10,4 |

Примечание: Значения n (%), среднее (±SD) или медиана [IQR]. NYHA – Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; ОИМ – острый инфаркт миокарда; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АКШ – аортокоронарное шунтирование; ФП – фибрилляция предсердий; ТИАК – транзиторная ишемическая атака; ХП-хроническая почечная недостаточность; STS-PROM – Общество торакальных хирургов, прогнозируемый риск смертности

Note: Values n (%), mean (±SD) or median [IQR]. NYHA – New York Heart Association; COPD – chronic obstructive pulmonary disease; AMI – acute myocardial infarction; PCI – percutaneous coronary intervention; CABG – coronary artery bypass grafting; AF – atrial fibrillation; TAVR – transient ischemic attack; CP – chronic renal failure; STS-PROM – Society of Thoracic Surgeons, mortality risk prediction

Учитывая высокую легочную гипертензию, высокий риск разрыва межпредсердной перегородки интраоперационно, доступом выбора у большинства пациентов был трансапикальный.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные технические детали и гемодинамические результаты каждой процедуры суммированы в таблице 3.

Следует отметить, что у одного пациента с постоянной формой фибрилляции предсердий, сразу после вмешательства возникла обструкция выносящего тракта левого желудочка, медикаментозно достичь нормо-брадикардии, с целью уменьшения степени обструкции не удалось, в связи с чем пациенту по витальным показаниям выполнена имплантация постоянного однокамерного ЭКС, течение заболевания у данного пациента привело к развитию острого почечного повреждения и потребовало сеанса заместительной почечной терапии, у одного пациента с трансапикальным доступом в связи с продолжающимся кровотечением по дренажу обнаружен левосторонний пневмоторакс, у двух пациентов проводилась однократная процедура гемотрансфузии , в связи с усугублением исходной анемии в результате интраоперационной кровопотери, у одной пациентки наличие частичной обструкции выносящего тракта левого желудочка, привело к усугублению раннее имеющегося стеноза аортального клапана и потребовало проведение экстренного ТИАК, дисфункции клапана, требующая хирургического вмешательства не наблюдалась.

Годичная смертность от всех причин составила 2(8) %, из них смертность от сердечно-сосудистых событий – 1(4)%. Одному пациенту потребовалось повторное вмешательство на МК после проведенного транскатетерного протезирования в течение первого года: в связи с развитием тяжелой митральной недостаточности, прогрессирования сердечной недостаточностии было принято решение об имплантации окклюдера. Одна пациентка была повторно госпитализирована вследствие декомпенсации сердечной недостаточности.

У одной пациентки в связи с усугублением обструкции ВТЛЖ, развитием умеренно-выраженного стеноза аортального клапана была выполнена баллонная вальвулопластика аортального клапана. Инфекционного эндокардита не наблюдалось ни у одного пациента в течение 1 года наблюдения.

Таблица 3. Клинические, лабораторные и инструментальные данные в до- послеоперационном периоде и через год [составлено авторами]

Table 3. Clinical, laboratory and instrumental data in the pre- and postoperative period and after one year [compiled by the authors]

|

Показатель |

До вмешательства (1) |

После вмешательства (2) |

Через год после (3) |

P(1vs2) |

P(1vs3) |

Эхокардиографические показатели

|

Средний градиент давления, Med [25%;75%] |

12 [9,5;16,2] |

6 [4,7;6] |

6 [5;7] |

<0,0001 |

0,001 |

|

Максимальный градиент давления, Med [25%;75%] |

29,5 [22;33,5] |

11 [9,5;15] |

12 [10;14,75] |

<0,0001 |

<0,0001 |

|

СДЛА, Med [25%;75%] |

76 [62;95] |

55 [42;63] |

40 [35;45] |

<0,0001 |

<0,0001 |

|

Тест шестиминутной ходьбы, Сред±ст.откл |

286±69 |

373±49 |

398±41 |

<0,0001 |

<0,0001 |

|

Лабораторные данные |

|||||

|

BNP, Med [25%; 75%] |

558 [242;777] |

340 [212;570] |

240 [102;344] |

0,0544 |

0,0003 |

Примечание: СДЛА – среднее давление легочной артерии; BNP – предсердный натрийуретический пептид Note: SPPA – mean pulmonary artery pressure; BNP – atrial natriuretic peptide

Таблица 4. Госпитальные осложнения процедуры транскатетерной имлантации биологического протеза методом клапан-в-клапан [составлено авторами]

Table 4. Hospital complications of the procedure of transcatheter implantation of a biological prosthesis using the valve-in-valve method [compiled by the authors]

Осложнения n (%)

Смертность от процедуры0

Инфаркт миокарда0

Серьёзное сосудистое осложнение0

Кровотечение5(20)

Острое повреждение почек1(4)

Сепсис0

Дисфункция клапана, требующая имплантации вто- 0 рого клапана

Дисфункция клапана, требующая хирургического 0 вмешательства

Имплантация нового кардиостимулятора0

Впервые выявленная мерцательная аритмия0

Обструкция выносящего тракта левого желудочка 1(4)

Госпитальная смертность0

Таблица 5. Осложнения процедуры транскатетерной имлантации биологического протеза методом клапан-в-клапан.через 1 год [составлено авторами]

Table 5. Complications of the procedure of transcatheter implantation of a biological prosthesis using the valve-in-valve method after 1 year

[compiled by the authors]

|

Осложнения |

1 n (%) |

|

Смертность от всех причин |

2(8) |

|

Сердечно-сосудистая смертность |

1(4) |

|

Смерть от других причин |

1(4) |

|

Инфаркт миокарда |

0 |

|

Ишемический/геморрагический инсульт |

0 |

|

Повторное вмешательство на митральном клапане |

1(4) |

|

Оперативное вмешательство на сердце |

0 |

|

Закрытие ДМПП |

0 |

|

Повреждение почек, требующее диализа |

0 |

|

Связанное с доступом серьезное сосудистое осложнение |

0 |

|

Впервые возникшее ФП |

0 |

|

Имплантация кардиостимулятора |

0 |

|

Эмболизация или миграция устройства |

0 |

|

Гемолитическая анемия |

0 |

|

Тромбоз клапана |

0 |

|

Эндокардит |

0 |

Оптимальная антитромботическая терапия у пациентов после репротезирования митрального клапана биологическим протезом включала: антикоагулянтную терапию получали 22 пациента из них 11 пациентов новые оральные антикоагулянты, 11 – антагонисты витамина К, 3 пациентам инициирован прием антитромботической терапии аспирином.

Следует отметить, что текущие рекомендации по антитром-ботической терапии после замены митрального клапана основаны только на хирургической замене митрального клапана без специальных протоколов для TMVR, а специальные рекомендации для ViV-TMVR отсутствуют.

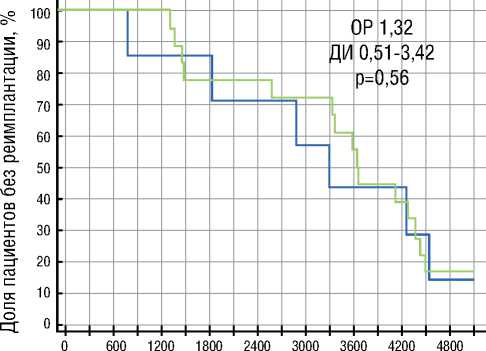

Период до реимплантации, дни

Рисунок 1. Количество дней до повторной имплантации клапана по методу «клапан-в-клапан» между группами, разделенными по возрастной медиане (зелёным обозначена группа старше 72 лет, синим – младше 72 лет) [составлено авторами]

Figure 1. Number of days to valve-in-valve reimplantation between groups divided by median age (green = over 72 years, blue = under 72 years) [compiled by the authors]

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка К., 50 лет поступила в стационар в связи с развитием митральной недостаточности тяжелой степени после протезирования митрального клапана для коррекции пролапса в 2008 г биологическим протезом Hancock II 33 мм. Антитром-ботическая терапия в послеоперационном периоде не использовалась. По данным ЭхоКГ выявляется наличие рестеноза МК тяжелой степени с признаками дисфункции протеза. Принято решение о проведении транскатетерного протезирования в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан». Трансапикальным доступом выполнена имплантация биологического протеза Myval 27.5 мм. По результатам контрольной трансторакальной эхокардиографии отмечалось значимое снижение транспротезного градиента давления (мГДдМК = 9 мм рт. ст., ср. ГДдМК = 6 мм рт. ст.), регургитация не выявлялась.

Отсутствие абсолютных показаний к назначению антикоагулянтной терапии, определенных рекомендации по послеоперационному ведению пациентов после транскатетерного протезирования в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» послужило причиной для назначения антиагрегантной монотерапии (ацетилсалициловая кислота 100 мг).

На 3-е сутки после выписки пациентка отметила нарастание одышки вплоть до ортопное. По результатам чреспищеводной эхокардиографии: в области основания створок на вентрику- лярной поверхности определяются гипоэхогенные структуры без признаков флотации – тромбоз створок протеза, выявлялся стеноз (мГДдМК = 37 мм рт. ст., срГДдМК = 26 мм рт. ст.), и регургитация 1 степени. Пациентке был дополнительно назначен прием АВК с целевым диапазоном международного нормализованного отношения 2,0-3,0.

Существующие исследования демонстрируют более частое возникновение тромбоэмболических осложнений на фоне протезирования «клапан-в-клапан», в отличие от протезирования нативного клапана, что вызывает вопрос об объеме оптимальном объеме антикоагулянтной терапии [8]. Несмотря на отсутствие крупных исследований, применение антагонистов витамина К может рассматриваться для снижения риска неблагоприятных событий у пациентов в послеоперационном периоде, однако важно также учитывать риск возникновения кровотечений [9].

ОБСУЖДЕНИЕ

Дегенеративные изменения являются главной причиной дисфункции биологических протезов, что требует повторного протезирования в связи с возникновением выраженных гемодинамических нарушений. В течение 10 лет после имплантации биологического протеза около трети пациентов требуется повторная имплантация [10]. Однако несмотря на существующие недостатки биологических протезов, отсутствие необходимости приема оральных антикоагулянтов является главным критерием выбора в пользу выбора данной модели для открытого протезирования [3].

Повторное протезирование биологического клапана при его дегенерации характеризуется определенными техническими сложностями и часто сочетается с коморбидной патологией пациента, в связи с чем несет определенные риски неблагоприятного клинического исхода [11]. Повышенный интерес к проведению транскатетерных вмешательств привел к появлению транскатетерной имплантации в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» с использованием баллон-расши-ряемых протезов [12]. Однако данная процедура в настоящее время имеет класс рекомендации IIb по данным Европейского Кардиологического общества/Европейской ассоциации кардио-торакальных хирургов (ECS/EACTS) требует дальнейшего анализа критериев отбора пациентов, выбора правильного размера протезов, методов имплантации и результатов проведенного вмешательства [13].

Существует два метода имплантации протеза в митральную позицию: трансапикальный и транссептальный. Следует отметить, что трансапикальный доступ является более инвазивным, однако более простым в связи с удобством расположения системы доставки относительно оси клапана. Однако данный доступ по полученным данным регистра Транскатетерного протезирования Общества Торакальных хирургов/Американско-го колледжа кардиологии (STS/ACC TVT – Society for Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter Valve – Registry) характеризуется большей частотой годичной смертности, необходимостью конверсии в открытое вмешательство, а также таких осложнений, как эмболизация протеза, обструкция выводного тракта левого желудочка (ВТЛЖ), по сравнению с транссептальным доступом [14]. Полученные результаты настоящего исследования не продемонстрировали осложнений в интра- и послеоперационном периоде, однако необходимо расширение когорты пациентов и проведение более долгосрочного наблюдения для более тщательного понимания факторов, влияющих на длительность функционирования биологических протезов [15].

По полученным в ходе исследования данным, были получены оптимальные гемодинамические показатели при проведении послеоперационного ЭхоКГ, включая трнспротезный градиент. Отсутствие обструкции ВТЛЖ у всех пациентов также является критерием успеха проведенного вмешательства, что было достигнуто у всех 25 пациентов.

Важным этапом является тщательное планирование оперативного вмешательства с использованием данных МСКТ и ЭхоКГ, что позволяет правильно подобрать размер имплантируемого клапана. Интраоперационное проведение чреспищеводной эхокардиографии является неотъемлемой частью вмешательства в связи с определенной угрозой обструкции ВТЛЖ [16]. Риск данного осложнения напрямую связан с локализацией створок имплантированного ранее протеза с сохранением или резекцией створок нативного клапана, аортально-митральным углом (образованным фиброзными кольцами соответствующих клапанов), площадью нео-ВТЛЖ (после проведенной имплантации), толщиной межжелудочковой перегородки, размера левого желудочка, а также степени протрузии протеза в его полость, и должен учитываться при планировании вмешательства [17].

В настоящее время отсутствуют рекомендации по проведению вида антитромбоцитарной терапии у пациентов в послеоперационном периоде при проведении транскатетерной имплантации в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан», в связи с чем требуется дальнейшее изучение наиболее эффективной комбинации для назначения [18,19] Требуется проведение долгосрочного наблюдения исходов данного оперативного вмешательства для определения оптимальных критериев его проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транскатетерная имплантация в митральную позицию по методике «клапан-в-клапан» для лечения пациентов с высоким хирургическим риском с дегенерацией протеза митрального клапана является эффективной и безопасной методикой. Важным этапом в проведении данного вмешательства является тщательное предоперационное планирование с подбором протеза необходимого размера и оценка неблагоприятного клинического исхода в зависимости от анатомических особенностей пациента.