Голос за кадры

Автор: Кондратьев Владимир

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Глобальный масштаб

Статья в выпуске: 11 (91), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142168975

IDR: 142168975

Текст статьи Голос за кадры

организациям) каких-либо перспектив омоложения парка оборудования за счет интенсивной замены устаревших средств труда не предвидится (Российский статистический ежегодник. Росстат. М., 2005. С. 321–392).

В 2007 году коэффициент обновления основных фондов по хозяйству в целом составил 3,9%, коэффициент выбытия — 1, износ основных фондов — 46,3, по машинам и оборудованию — 51,2 (Российский статистический ежегодник. Росстат. М., 2007. С. 336–339; Россия в цифрах. Росстат. М., 2008. С. 74). Из этих цифр следуют два главных вывода. Первый — в хозяйстве и в промышленности продолжают использовать старое оборудование. Второй — с такими темпами выбытия никакой инновационной экономики построить невозможно.

Согласно опросу Российского экономического барометра и Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН промышленных предприятий России за 2007 год, 41% респондентов используют старые советские основные фонды, 44 — модернизированные советские фонды, 29 — импортное оборудование. За последние три года 42% предприятий закупали иностранные машины, 84 — компьютеры и программы (База данных ИМЭМО РАН). Таким образом, тенденция к закупке импортного оборудования просматривается, но преобладает использование старых советских фондов.

Широкомасштабное стимулирование модернизации необходимо осуществлять через налоговые льготы на закупку технологического оборудования, отмену пошлин и НДС по его импорту, закупку за рубежом оборудования по заявкам компаний через «институты развития» и предоставление его в лизинг.

Для радикального изменения технологической базы страны необходимо:

-

• вывести из оборота старое советское оборудование в возрасте свыше 15 лет (в промышленности его доля достигает 74%); ввести штрафные санкции за использование устаревшего, несколько раз самортизированного оборудования (в Японии 1970–1980-х годов дала хорошие результаты государственная политика скраппирова-ния, то есть уничтожения устаревших и малоэффективных фондов) и плату за фонды старше, например, 15 лет;

-

• разрешить ускоренную амортизацию для нового высокотехнологичного оборудования, расширить права предприятий в этой области;

-

• создать условия для льготного целевого кредитования инвестиций в основной капитал и льготного импорта

Главная причина дисбаланса на рынке труда (дефицита одних кадров при избытке других) — несогласованность между государством и бизнесом в том, кого и как готовить для народного хозяйства и за чьи средства.

высокотехнологичных машин и оборудования (например, через государственные финансовые структуры и/или под государственные гарантии);

-

• освободить от налогов ту часть прибыли, которая идет на высокотехнологичные инвестиции в активную часть основного капитала;

-

• ввести налоговые инвестиционные кредиты и/или субсидии;

-

• развивать практику размещения госзаказов на высокотехнологичных предприятиях.

Важную роль в технологическом прорыве могут сыграть прямые иностранные инвестиции. Сейчас они ориентированы либо на добычу и первичную переработку ресурсов, либо на удовлетворение конечного потребительского спроса в сегментах с ограниченной инновационной емкостью. Кажущееся исключение — машиностроение — только подтверждает это правило: здесь инвестиции идут в основном в сборочное производство (автопром, бытовая электроника).

В этой связи необходимо поощрять, стимулировать не просто увеличение объема иностранных вложений, которые часто приходят в форме репатриации прибыли от наших же сограждан, а инвестиции высокотехнологичных транснациональных компаний в полноценные совместные предприятия при жестких условиях передачи передовых технологий.

Кадры по госзаказу

Для резкого повышения производительности труда и инновационного развития необходима не только новая, качественно более совершенная техника, но и высококвалифицированная рабочая сила: от рабочих и техников до инженеров, управленцев и ученых. Давно известно, что за сложный труд надо платить многократно больше, чем за неквалифицированный. Но в России, к сожалению, этого правила не придерживаются. В результате молодежь не идет в сферу образования, науку, здравоохранение. Квалифицированных рабочих кадров, инженеров и техников не хватает во всех отраслях, даже в оборонно-промышленном комплексе.

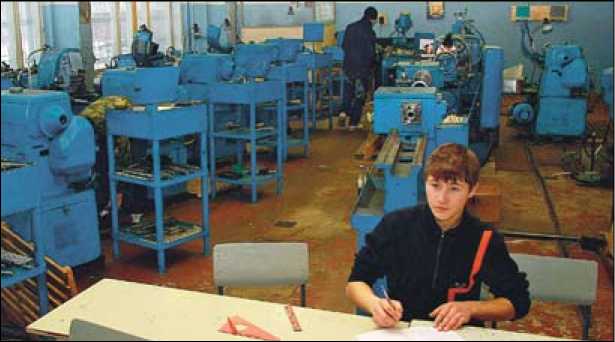

В стране существует дисбаланс на рынке труда: дефицит одних кадров, при избытке других. Причины этого известны: ликвидация ПТУ без замены их другими учреждениями; падение престижа ранее наиболее уважаемых профессий, в том числе научных работников; бесконечные реформы школьного и вузовского образования; свободное (без обязательной работы по профессии в течение двух-трех лет) распределение выпускников вузов, даже получивших образование на бюджетной основе и многое другое.

Главная же причина такого положения — несогласованность между государством и бизнесом в том, кого и как готовить для народного хозяйства и за чьи средства. Государство должно заниматься вопросами подготовки кадров не единолично, а с учетом мнения всех субъектов собственности. Кроме того, не надо выстраивать перегородки между государственным и частным обучением, что затем выражается в разном уровне зарплаты в важнейших секторах хозяйства. Задача государства — приблизить заработки бюджетников к оплате работников частного сектора и поучиться у него мотивационным механизмам.

Чтобы устранить перекосы в балансе труда, нужно знать, специалисты каких профессий, какого уровня подготовки (начальное, среднее, высшее, послевузовское), по каким регионам потребуются в течение ближайших 5–10 лет; какие финансовые ресурсы необходимы для кадрового обновления и кто их может предоставить. С другой стороны, следует понимать, какие работники, в каких секторах хозяйства и видах деятельности, в каких регионах, в какие сроки будут в результате роста производительности труда высвобождаться, каковы возможности их переподготовки на местах, какая понадобится помощь их семьям: жилье, обучение детей, транспорт, мобильное трудоустройство.

По мнению бизнес-сообщества, необходимо вернуться к практике бесплатной для студентов подготовки кадров по госзаказу с обязательным распределением по ключевым предприятиям и компаниям. Для повышения качества образования, особенно технического, целесообразно сократить число соответствующих институтов с обязательным бюджетным финансированием оставшихся, прошедших жесткий отбор по качеству. Государство, безусловно, должно контролировать трудоустройство выпускников бюджетных отделений, подобно тому, как банки отслеживают возврат кредитов, выданных на образовательные цели.

Очевидно, что назрела реформа среднего профессионального образования. Радикальный подход — переместить его в прикладные факультеты вузов, готовящих выпускников на уровне бакалавриата (распространенная американская практика — профессиональные колледжи при университетах, готовящие специалистов в соответствии с потребностями отдельных штатов). Впрочем, оппоненты такого подхода считают, что это может девальвировать само понятие «университет».

Другой вариант — оставить эти учебные заведения в существующей системе среднего образования, но провести ребрендинг понятия «ПТУ». В пользу этой точки зрения говорит опыт Москвы. Здесь ПТУ переименованы в колледжи, проведено перепрофилирование, укрупнение и оснащение их современным оборудованием. Спрос на выпускников этих колледжей огромен.

Региональные власти, безусловно, должны организационно и финансово поддерживать процесс реформирования системы профобразования. На уровне регионов проще связать его бюджетное финансирование с конкретными целями государственной промышленной политики по развитию тех или иных отраслей и производств.

Возрождение профессионально-технических училищ также связано с обеспечением их общежитиями, поскольку в них, как правило, много иногородних учащихся. Компании и предприятия должны получить возможность софинансирования, а также строительства жилья для своих рабочих (за счет льготного финансирования и землеотвода) без права коммерческой его перепродажи. Вместе с тем надо учесть опыт реализации нацпроекта «Образование», в рамках которого государство развивало сеть специальных учебных заведений. Оказалось, что бизнес не был активным участником этого процесса. Сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на все еще сохраняющийся высокий уровень образования, возникла острая нехватка среднетехнических кадров и высококвалифицированных инженеров. Об этом говорят 90%

Основная причина бедности России кроется в низкой производительности труда: она ниже, чем в Италии в 2,6 раза при расчете по ППС, или в 4,8 раза в долларовом выражении по курсу валют.

руководителей малых предприятий. Между тем обучение по-прежнему оторвано от реальных запросов экономики, и выпускники учебных заведений плохо адаптируются к современной профессиональной деятельности.

Положение усугубляется еще и тем, что переход на двухуровневую систему высшего образования и европейские стандарты обучения существенно трансформирует структуру организационно-трудовых операций, требует корректировки лекционных курсов и переподготовки профессорско-преподавательского состава.

Но именно такая модель позволяет западным странам, лидирующим на мировых рынках высоких технологий, своевременно обеспечивать экономику специалистами как среднего, так и высшего профессионального уровня. Этот опыт свидетельствует: результаты обучения определяются не его сроками, а тем, какие при этом используются технологии, каково содержание учебных программ, насколько оно соответствует требованиям динамично развивающегося рынка труда и экономики.

Мощный организационный и финансовый стимул развитию дал в последние годы приоритетный нацпроект «Образование». В соответствии с ним реализуется новая стратегия высшей школы, направленная на фундамента-лизацию, на стимулирование инновационной активности и творческой инициативы вузов.

Другая ключевая задача нацпроекта «Образование» — создание в стратегически важных районах нескольких (в перспективе — 12) федеральных университетов национального значения и международного стандарта качества, призванных стать прообразом новой системы высшего образования. Пока реализуется проект по созданию двух таких университетов — Сибирского и Южного. Финансирование осуществляется на программно-целевой основе в рамках конкурса инновационных проектов вузов.

Один из важнейших аспектов инновационной деятельности вузов — организация стратегического партнерства с производственным сектором, с бизнес-сообществом, совместная подготовка кадров для промышленности также ученых и специалистов высшего класса. Хрестоматийным стал опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М. И. Ломоносова, где уже функционируют

EAST NEWS

так называемые корпоративные университеты в рамках партнерства промышленности с учебными заведениями.

Природные и интеллектуальные преимущества

В стратегическом плане переход от экспортной энергосырьевой модели развития России к инновационной неизбежен. Но нет никакой необходимости противопоставлять вклад энергосырьевой и инновационной составляющих в экономическом росте. У России при обострении рисков в мировой экономике в XXI веке существует уникальная возможность объединить естественные (природные), национальные и конкурентные (интеллектуальные) преимущества.

Создание инновационной экономики предполагает, во-первых, завершение необходимых консолидационных работ под эгидой государства акционерных обществ в авиационной и судостроительной промышленности, госкорпораций в наноиндустрии, атомной промышленности и машиностроении; во-вторых, обеспечение образования, науки и машиностроения инвестициями; в-третьих, создание национальной инновационной системы со всеми ее элементами; в-четвертых, внедрение ИКТ во все секторы хозяйства и стадии полного научно-производственного цикла.

Полный научно-производственный цикл можно схематично представить в виде следующих основных стадий: образование — наука (изобретения и открытия) — производство (инженерно-технологическая адаптация и коммерческое освоение инноваций) — диффузия но- вовведений и коммерческая реализация продукции, услуг. Во всех этих стадиях научно-производственного цикла могут участвовать государство и бизнес.

Для установления тесной связи науки с производством необходимы, по-видимому, специализированные коммерческие фирмы, которые занимались бы инженерно-технологической адаптацией результатов научно-исследовательской деятельности. Они могут быть ассоциированы с крупным бизнесом, государственными органами или полностью независимыми, наконец, созданными самими научно-исследовательскими центрами.

Полный научно-производственный цикл может быть осуществлен как в узких рамках самого крупного бизнеса, так и в широком общенациональном масштабе. В первом случае сама компания определяет свои приоритеты и научно-исследовательские подразделения (структуру и финансирование). В общенациональном масштабе научно-исследовательские и учебные центры могут выполнять заказные НИОКР, финансируемые как государством, так и бизнесом. Однако открытия и изобретения могут иметь и спонтанный характер, тогда они патентуются, а специализированные фирмы малого и среднего бизнеса отслеживают новинки с точки зрения их технологической адаптации к производству.

Национальная инновационная система (НИС) должна опираться на три основных института: государство, учебные заведения (включая научно-исследовательские институты) и бизнес. Государство финансирует научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках вышеупомянутой промышленной политики,

Самая бедная среди богатых

Финансовый кризис выявил со всей остротой проблему низкой производительности труда в нашей стране. За январь — июль 2009 года ВВП страны сократился, по данным Росстата, на 10,5%, в то время как занятость в экономике — на 3%. Иными словами, произошло снижение показателя производительности труда более чем на 7 п.п. Это еще больше усилило отставание России по показателям эффективности от развитых стран.

Данные об уровнях производительности труда наиболее экономически мощных стран мира, а также по трем крупнейшим секторам хозяйства этих стран (табл. 1) свидетельствуют, что США — наиболее крупная экономика мира (почти четверть мирового ВВП) в первую очередь потому, что превосходят по уровню производительности труда все остальные мировые державы. В соответствии с международными оценками ВВП по паритету покупательной способности (ППС) 2005 года по экономической мощи США превосходят Россию

в 7,3 раза, Германию — в 4,9, Японию — в 3,2 и Китай — в 2,3 раза.

Ярко выраженная тенденция последних 30 лет — постоянное выдвижение на передний край структурных преобразований хозяйства в развитых странах сферы услуг. Сейчас в этом секторе в странах G-7 производится 70–80% ВВП и занято от 65 до 80% экономически активного населения.

В начале структурной перестройки производительность труда в сфере услуг (на стадии предложения традиционных услуг) отставала от этого показателя в промышленности в два-три раза. Однако использование информационных и телекоммуникационных технологий, интернета в совокупности с производством высокотехнологичного оборудования для сфер образования, здравоохранения, транспорта, связи, торговли, финансов, бизнес-услуг резко сократило его. Так, во Франции и Италии производительность в услугах выше, чем в промышленности, а в пяти других странах G-7 лишь немного отстает от нее.

На сегодня глобальную картину производительности труда в хозяйстве стран G-7 формирует динамика и уровень этого показателя в сфере услуг. Тем не менее 20–30% ВВП развитых стран создается в промышленности, включая строительство, и там сосредоточено 20–30% занятых экономически активного населения.

Совершенно иная картина в странах БРИК. Там велика доля сельского хозяйства с низкой производительностью труда: давая от 6 до 20% ВВП, оно концентрирует от 11 до 57% трудовых ресурсов. Для большинства стран этой группы первоочередная задача — повышение производительности труда в сельском хозяйстве. Среди стран БРИК Россия выделяется более прогрессивной структурой занятости в трех секторах и соответственно их вкладом в ВВП. Ближе всего к нашим показателям Бразилия. Обе страны находятся на стадии вторичного индустриального развития, которая предполагает использование высокотехнологичного оборудования в наукоемких отраслях промышленнос-

а выполнять их могут как соответствующие учебные заведения (на конкурсной основе), так и специализированные научно-технические фирмы, если у них есть адекватная база. При этом малый и средний бизнес может быть проводником между научными центрами и производством (от открытий до нововведений). Для поощрения затрат на НИОКР крупного бизнеса существует апробированная во всем мире система налоговых скидок, субсидий на вложения в такую работу.

Сегодня важнейшая проблема инновационного развития России — низкая заинтересованность бизнеса в проведении полного инновационного цикла — от НИОКР до вывода на рынок новых продуктов и технологий. Наши предприниматели вкладывают в инновационную деятельность значительно меньше средств, чем их коллеги в западных странах. Необходимо изменить баланс НИОКР в сторону бизнес-сектора в средне- и долгосрочной перспективе.

Разработке новых форм и методов государственного финансирования НИОКР, включая венчурное, через госкорпорации, уделяется много внимания, и небольшой прогресс в этом направлении есть. Однако до сих пор вне государственного регулирования остаются важные проблемы инновационного развития. Это:

-

• сокращение административных, налоговых и транзакционных издержек для инновационно активных предприятий;

-

• софинансирование сертификации инновационной продукции и процесса перехода на международные стандарты качества;

ИТАР-ТАСС

Очевидно, что назрела реформа среднего профессионального образования.

-

• помощь в подготовке квалифицированных кадров;

-

• гарантии обеспечения инновационных предприятий квалифицированной рабочей силой в регионе, отрасли, стране;

-

• повышение уровня профессиональных навыков для инновационных производств и содействие распространению новых технологий.

Только решив перечисленные ключевые проблемы, можно рассчитывать на формирование действительно эффективной, реально конкурентоспособной российской экономики, на устойчивый долгосрочный экономический рост, способный вывести страну на качественно новый уровень благосостояния.

ти и сферы услуг в совокупности с массовым применением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах жизни общества.

Без создания высших форм индустриализации невозможен переход к третьей стадии, то есть постиндустриальному развитию инновационного типа, характеризующемуся наивысшим на сегодня уровнем производительности труда. В промышленности (включая строительство) России и Бразилии в 2006 году было создано 36–38% ВВП и сконцентрировано примерно 29% занятых. Сегодня это наиболее эффективный сектор экономики: уровень производительности труда в нем выше, чем в сельском хозяйстве, почти в 4 раза в России и в 2,8 раза — в Бразилии, а по сравнению со сферой услуг — в 1,8 и 1,4 раза соответственно. В то же время Россия — наиболее продвинутая среди стран этой группы по критерию использования трудовых ресурсов: общий уровень производительности труда в ее экономике на треть выше, чем в Бразилии, а в промышленности — почти в 1,7 раза. Что касается Китая и Индии, то там большая часть активного населения занята в сельском хозяйстве (соответственно 45 и 57%), вклад которого в ВВП из-за чрезвычайно низкого уровня производительности труда составляет лишь 12 и 20%. В промышленности Китая работает 24% занятых, Индии — 17%; их вклад в ВВП оценивается соответственно в 48 и 25%. Однако уровень производительности труда в этом секторе у них значительно ниже, чем в России, которая опережает по этому показателю Китай в 1,8, а Индию — в 3 раза.

Наименее развитым сектором хозяйства стран БРИК следует признать сферу услуг. Известно, что широкий спектр качественных услуг (включая здравоохранение, образование, торговлю, транспорт, связь, ЖКХ, финансы, страхование, консалтинг, логистику, программное управление, информационные технологии и т.п.) — необходимое условие высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. В странах БРИК в сфере услуг сконцентрировано от 26% (Индия) до 60% (Россия) занятых; ее вклад в ВВП оцени- вается в размере от 40% (Китай) до 60% (Россия).

Особенно низка в России производительность труда в сфере услуг (55% от ее уровня в промышленности). На наш взгляд, причина здесь в слабой конкуренции, использовании большей части задействованных трудовых ресурсов в торговле и традиционных услугах, незначительном развитии венчурного наукоемкого бизнеса и новых сфер применения ИКТ.

В тактическом плане сокращение доли промышленности в ВВП России с более высокой, чем в услугах, производительностью труда (в 1,82 раза) объективно понижает общий ее уровень. Но в стратегическом плане стране следует добиваться в первую очередь повышения производительности труда в сфере услуг, но не экстенсивным расширением этого сектора с малоэффективной структурой и слабой интенсивностью использования трудовых ресурсов, а за счет его качественного преобразования на новой технологической, кадровой и управленческой базе.