Головная боль в практике педиатра: многофакторный анализ клинико-социальных предикторов

Автор: Ахмадеева Л.Р., Валеева Д.С., Вейцман Б.А., Ахмадеева Э.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 4 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение клинико-социальных предикторов головной боли у детей и подростков. Материал и методы. Проведено клиническое обследование детей и подростков: сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр (соматический и неврологический), опрос по разработанной анкете, а также опрос в рамках международного проекта по изучению головной боли World Children and Adolescent Headache Project. Тип головной боли устанавливался на основании международных критериев диагностики Международной классификации расстройств, сопровождающихся головной болью, третьего пересмотра (бета-версия). Результаты. Получили данные по наиболее значимым факторам образа жизни из изученных, оказывающим влияние на частоту головных болей, рассчитали линейные коэффициенты и построили модель для прогнозирования числа дней с головной болью у ребенка в месяц. Ее чувствительность для предсказания хронического варианта головной боли напряжения оказалась 63%, а специфичность — 81%. Заключение. Описаны факторы, позволяющие прогнозировать течение первичных головных болей у пациентов в возрасте от 8 до 18 лет включительно.

Головная боль, дети, подростки, предикторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14918195

IDR: 14918195

Текст научной статьи Головная боль в практике педиатра: многофакторный анализ клинико-социальных предикторов

результатам ряда исследований последних лет ГБ беспокоят более 50% детей школьного возраста. От 66 до 71 % детей в возрасте от 12 до 15 лет страдают ГБ по крайней мере один раз в три месяца, и от 33 до 40% — по крайней мере один раз в неделю. Уже с 5–7 лет у детей может наблюдаться сочетание голов- ных болей с различными соматическими жалобами и заболеваниями (боли в спине, желудочно-кишечные жалобы, нарушения сна, аллергические заболевания) [1, 2].

Оценка отдельных факторов образа жизни, ко-морбидных психосоматических расстройств может помочь в прогнозировании хронического течения головной боли напряжения (ГБН) у детей и подростков [3, 4].

Так, у больных с хроническими ГБ, особенно подросткового возраста, имеются выраженные тревожные, вегетативные нарушения, умеренные депрессивные, диссомнические, астенические и когнитивные расстройства, часто ассоциированные между собой (более трёх). Установлена достоверная взаимосвязь коморбидных расстройств с количественными показателями боли. Кроме того, при одинаковой форме ГБ больные с сопутствующей патологией имеют худшие показатели качества жизни [5].

У детей с патологией щитовидной железы, органов желудочно-кишечного тракта ГБН имеет неблагоприятное течение, отмечается тенденция к увеличению интенсивности болевого синдрома и хронизации цефалгии [6].

Тактика ведения пациента с ГБ зависит от типа цефалгии. Дифференциальная диагностика первичных и вторичных ГБ возможна прежде всего на основании критериев диагностики Международной классификации расстройств, сопровождающихся головной болью, третьего пересмотра (бета-версия) (МКГБ-3) [7].

Цель: определение клинико-социальных предикторов головной боли у детей и подростков и их использование в математической модели для прогнозирования числа дней с головной болью у ребенка в месяц.

Материал и методы. В качестве пациентов в исследование были включены 105 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет включительно, обучающихся в средних образовательных учреждениях г. Уфы, Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) или находящихся на стационарном обследовании и лечении в отделениях аллергологии или гастроэнтерологии Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Республики Башкортостан.

Клиническое обследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр соматический и неврологический, опрос по разработанной нами анкете, за основу которой принят опросник, разработанный социологическим факультетом МГУ, международным обществом по изучению головной боли и одобренный Первым МГМУ им. И. М. Сеченова. В анкете содержались следующие пункты: паспортная часть, клинический диагноз, основные клинические характеристики головной боли (частота приступов, длительность, локализация, характер, интенсивность боли и другие), принимаемые препараты для снятия приступа цефалгии, особенности образа жизни.

Беседа проводилась с родителями и каждым ребенком индивидуально при информированном согласии пациента или его законного представителя (для ребенка в возрасте до 15 лет в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ) на участие в исследовании.

Также проведено анкетирование в рамках международного проекта по изучению головной боли World Children and Adolescent Headache Project (WOCAH).

Цель проекта WOCAH — сотрудничество врачей разных стран для широкого распространения информации по проблеме ГБ, оказания помощи детям, страдающим ГБ, улучшения качества их жизни. Опрос проводился по предложенным тестам: Use of mobile phone Questionnaire, Kidscreen-27, Child Behavior Checklist, Headache Questionnaire и другим.

Установление типа ГБ проводилось в соответствии с международными критериями диагностики Международной классификации расстройств, сопровождающихся головной болью, третьего пересмотра (бета-версия) (МКГБ-3).

Для построения математической модели прогнозирования числа дней с головной болью у детей в зависимости от социально-биологических факторов мы выбрали 10 характеристик, описывающих образ жизни детей: 2 объективных — индекс массы тела и возраст, а также 8 субъективных (на основании ответов на заданные исследователями вопросы): длительность занятий в школе (часов); длительность занятий дома (часов); частота посещения дополнительных занятий в месяц; длительность пребывания на свежем воздухе (часов); продолжительность сна (часов); длительность пребывания за компьютером, планшетом (часов); среднее количество разговоров по мобильному телефону в сутки; средняя длительность использования мобильного телефона в сутки (минут).

Статистическая обработка выполнена с использованием программы R version 3.2.0 (2015-04-16) при помощи функции step [8], информационного критерия Акаики для определения оптимальной модели [9] и ROC-анализа [10]. Наличие взаимосвязи между признаками (частотой головной боли и предикторами) устанавливалось с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Достоверными считались значения p<0,05.

Результаты. Всего в данную работу включены данные о 65 (61,90%) девочках и 40 (39,10%) мальчиках в возрасте от 8 до 18 лет включительно, которые выразили готовность принять участие в нашем исследовании. Жалобы на ГБ в течение последнего года предъявляли 100 (95,24%) человек. Нами установлены следующие типы ГБ: частая эпизодическая ГБН — 50 человек, хроническая ГБН — 25 человек, нечастая эпизодическая ГБН — 9 человек, возможная вторичная ГБ — 13 человек, другие диагнозы — 3 человека (в том числе возможная мигрень). Таким образом, в половине случаев в нашей выборке наблюдалась частая эпизодическая ГБН (частота приступов ГБ в месяц — от 1 до 14 включительно).

Минимальный возраст появления первых приступов ГБ в нашей выборке составил 4 года, максимальный — 16 лет, при этом в среднем возраст начала жалоб на ГБ приходился на 11 лет (mean=10,95 лет), а наиболее часто (медианное значение) — на 12 лет. Из 100 пациентов с ГБ 24 ребенка не используют лекарственные препараты для купирования приступа. Наиболее применяемыми лекарственными средствами являются препараты, содержащие в своем составе парацетамол (их применяет 31 человек), препараты, содержащие ибупрофен (применяют 10 детей), другие нестероидные противовоспалительные средства (9 человек), в ряде случаев дети использовали несколько препаратов.

В результате проведенного многофакторного анализа с использованием вышеобозначенных программных средств, в нашей выборке на частоту эпизодов ГБ оказывали статистически значимое влия- ние лишь следующие 3 параметра образа жизни из изученных десяти (таблица): 1) индекс массы тела; 2) длительность пребывания на свежем воздухе; 3) длительность ночного сна.

Зависимость количества эпизодов головной боли от образа жизни

|

Параметр образа жизни |

Линейный коэффициент, полученный в нашей модели |

p (уровень значимости) |

|

Индекс массы тела (кг/кв.м) |

0,677 |

0,00319 |

|

Длительность пребывания на свежем воздухе (часов/сутки) |

–1,350 |

0,00161 |

|

Длительность ночного сна (ча-сов/сутки) |

–1,670 |

0,00509 |

П р и м еча н ие . Выведенный нами в математической модели линейный коэффициент показывает, насколько параметр влияет на количество эпизодов ГБ, например 0.677 означает, что увеличение индекса массы тела на 1 единицу увеличивает количество эпизодов ГБ на 0.677 в месяц.

Интересно, что такие параметры, как длительность пребывания за компьютером или планшетом и пользование мобильным телефоном, не оказались значимыми в рамках модели.

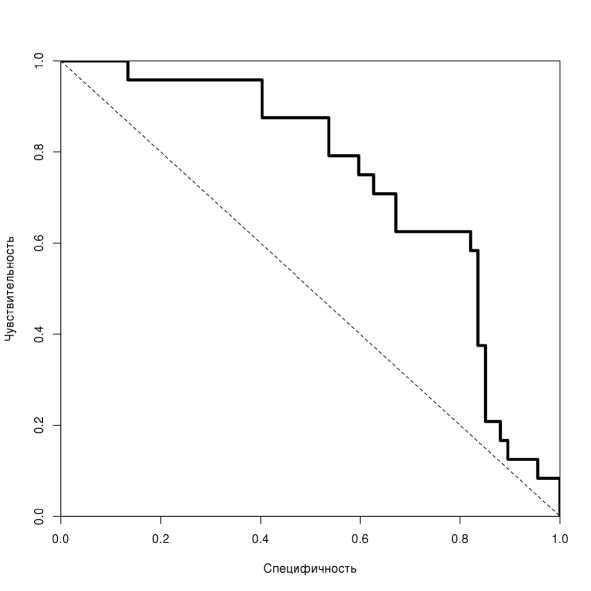

Для определения чувствительности и специфичности полученной нами формулы в предсказании хронической головной боли напряжения у детей и подростков мы сравнили предсказанные и реальные значения, имея в виду, что хронической считается головная боль напряжения, проявляющаяся 15 и более дней в месяц. Мы построили кривую ROC при помощи пакета ROCR для программы R (рисунок) и рассчитали показатель оптимального значения точки сut-off. Наибольшую эффективность дает значение 11,7. При этом чувствительность оказалась равной 63% и специфичность — 81 %.

В итоге предлагаемая нами формула для прогнозирования числа дней с головной болью у детей и подростков в месяц в зависимости от клинико-социальных факторов имеет следующий вид:

Количество дней с ГБН в месяц = = 11,7 + 0,677* BMI — 1,35*X — 1,67*Y , где BMI — индекс массы тела, Х — длительность пребывания на свежем воздухе (часов в сутки), Y — длительность ночного сна (часов в сутки).

Обсуждение. Результаты нашего исследования не противоречат данным других работ, посвященных проблеме ГБ. Интерпретируя полученные в модели показатели, можно сказать, что у детей с излишним весом голова болит чаще, а реже дни с головной болью наблюдаются у детей, больше проводящих время на свежем воздухе и имеющих более длительную продолжительность сна. Например, дополнительный час, проведенный вне помещения, уменьшает количество дней с головной болью на 1,35 дня в месяц, а дополнительный час сна — на 1,67 дня в месяц.

Мы отдаем себе отчет, что данная модель не универсальна, имеет приемлемые, но не идеальные показатели валидности (чувствительность и специфичность, описанные выше) и построена для выборки детей и подростков, наблюдаемых нами в данном исследовании. Однако полученные данные не противоречат здравому смыслу и клиническим наблюдениям педиатров, формула простая и не требует введения показателей, которые должны быть получены дорогостоящими или инвазивными и болезненными для ребенка методами.

В многофакторном анализе в нашей работе учитывались лишь 10 указанных параметров, имеющих

ROC-анализ для построенной в данной работе прогностической модели предсказания хронических головных болей напряжения у детей и подростков. Площадь под кривой = 0.73818

отношение к биологическим и социальным характеристикам, и основывалась как на объективных, так и на субъективных показателях, которые были получены при осмотре и опросе как самих детей, так и их родителей. Для проверки эффективности модели на других популяциях требуется дополнительное исследование с включением большего количества пациентов с головными болями напряжения детского возраста.

Заключение. Знание предикторов ГБ в целом, а также факторов её хронизации позволяет на этапе диагностики ГБ выделить факторы неблагоприятного течения ГБ, в том числе факторы, способствующие увеличению частоты приступов. Работа с пациентом, страдающим ГБ, и особенно с ребенком, требует индивидуального подхода, тщательного сбора жалоб, в том числе путем активного опроса. Разработанная нами модель проста и может быть предложена в практической медицине для использования при составлении предварительного прогноза для детей с головными болями напряжения, а выделенные параметры предлагаем учитывать при беседе с пациентами и их семьями и профилактической работе.

Список литературы Головная боль в практике педиатра: многофакторный анализ клинико-социальных предикторов

- Straube A, Heinen F, Ebinger F, et al. Headache in School Children: Prevalence and Risk Factors. Deutsches arzteblatt international 2013; 110 (48): 811-818

- Уразбагамбетов А., Делягин B.M. Головные боли у детей и подростков. Практическая медицина 2014; 2 (78): 42-44

- Валеева Д.С., Ахмадеева Э.Н., Ахмадеева Л.Р. Влияние факторов образа жизни на частоту головных болей у детей. Российский журнал боли 2014; 1 (42): 89

- Измайлова И.Г., Белопасов В.В., Джумагазиев А.А. и др. Прогнозирование хронического течения головной боли напряжения у детей и подростков. Психическое здоровье 2014; 12 (7): 41-48

- Измайлова И.Г. Коморбидные расстройства у детей и подростков с первичными цефалги-ями. Психическое здоровье 2012; 10 (6): 37-43

- Сергеев А.В., Рачин А.П., Авдеева Т.Г. Головная боль напряжения у детей с патологией щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Российский журнал боли 2013; 2 (39): 13-18

- Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2013; 33 (9): 629-808

- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria (2015). http://www.R-project.org/(11 July 2015)

- Venables WN, Ripley BD. Modern Applied Statistics with S. 4th ed. New York: Springer-Verlag, 2002; 498 p.

- Sing T, Sander O, Beerenwinkel N, et al. ROCR: visualizing classifier performance in R. Bioinformatics 2005; 21 (20): 3940-3941. http://rocr.bioinf.mpi-sb.mpg.de> (11 July 2015).