Гончарная керамика раннесредневекового поселения Осиновое Озеро

Автор: Мыльникова Л.Н., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521633

IDR: 14521633

Текст статьи Гончарная керамика раннесредневекового поселения Осиновое Озеро

Средневековое поселение троицкой группы мохэ находится в 1 км от юго-восточной оконечности оз. Осинового в Константиновском районе Амурской области. Поселок на современной поверхности представлен 21 большой западиной. Они вытянуты вдоль берега озера примерно на 205 м в две линии с нерегулярным расположением. Наибольшая ширина поселения 85 м. Основная масса жилищ (17) концентрируется в юго-восточной части поселения. Глубокие жилищные западины на современной поверхности часто имеют подквадратные очертания.

В 2009 г. на поселении Осиновое Озеро было раскопано жилище 2 [Нестеров и др., 2009, с. 360–365]. Предметный комплекс и полученные радиоуглеродным методом 8 дат датируют его последней четвертью VIII–IX в. н.э. Не исключено, что «узкая» дата жилища – конец IX в. н.э.

Всего в данном жилище найдено 10 археологически целых сосудов. Изучение керамической коллекции из жилища 2 и с около жилищного пространства показало наличие двух групп керамики, отличных друг от друга по технике изготовления: лепной и изготовленной на круге.

По функциональной принадлежности керамика памятника делится на тарную (для хранения продуктов), кухонную (для приготовления пищи), столовую (для приема пищи) и техническую (для выплавки цветного металла – тигель). Тарная посуда (один целый сосуд № 7) изготовлена на круге, кухонная – ручной лепки. Последняя во всех случаях имеет нагар на обеих поверхностях. Она количественно преобладает на памятнике. Столовая посуда представлена четырьмя экземплярами, а техническая – одним.

Следует подчеркнуть, что гончарные изделия на археологических памятниках Западного Приамурья ранее не изучались. Подобное сочетание керамической посуды в жилищах троицкой группы мохэ в Амурской области встречено впервые.

Процесс освоения гончарного круга в качестве инструмента для вытягивания сосудов из комка глины протекал неравномерно и длительное время. Для изучения процесса освоения гончарного круга А.А. Бобринский предложил ввести понятие о функции, выполняемой этим орудием при изготовлении глиняной посуды, а также расписал семь этапов развития функций гончарного круга. «Функция круга – особенность использования его вращательного движения для решения четырех узких технологических задач, из которых складывается непосредственное создание керамики: конструирование начина, полого тела, формы сосуда и обработки его поверхностей» [Бобринский, 1978, с. 27].

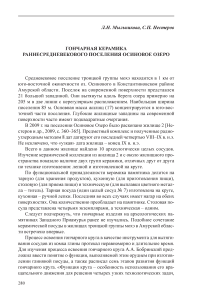

В керамическом комплексе поселения фиксируются два типа гончарной посуды. Первый – фрагментарный и малочисленный. Изделия изготовлены из формовочной массы без примесей. В изломе черепки серого цвета, что является результатом обжига в нейтральной или близкой к ней среде. Подобная ситуация характерна для специальных обжиговых устройств. Фрагментарность этой группы керамики не позволяет говорить о способе изготовления и других технических характеристиках, кроме того, что на двух фрагментах имеется штампованный орнамент (рис. 1).

Другая группа гончарной посуды представлена одним целым изделием и фрагментами, дающими возможность реставрации технологического цикла. Керамика, подобная данной группе, вошла в литературу как посуда «доработанная на круге», но ранее в троицкой группе памятников мохэ не фиксировалась [Дьякова, 1984, с. 118].

Используя классификацию А.А. Бобринского, круги, употребляемые гончарами поселения Осиновое Озеро, оставившими керамику рассматриваемой группы, можно отнести ко второму (РФК-2) и третьему (РФК-3) этапам освоения данного приспособления.

На этапе РФК-2 круг служил инструментом для частичного или полного заглаживания поверхностей, а конструирование и профилирование осуществлялось навыками скульптурной лепки.

На этапе РФК-3 круг служит инструментом для частичного и полного заглаживания поверхностей; вращение круга используется для частичного профилирования верхней части посуды, начин и полое тело которой изготовлены предварительно навыками скульптурной лепки [Бобринский, 1978, с. 27].

Для этой группы зафиксировано два рецепта формовочных масс: глина без добавок и глина+песок.

Рис. 1. Осиновое Озеро. Фрагменты гончарной керамики со штампованным орнаментом.

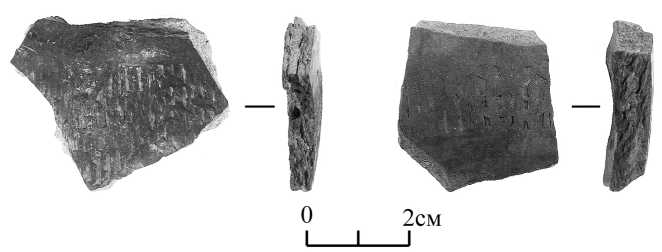

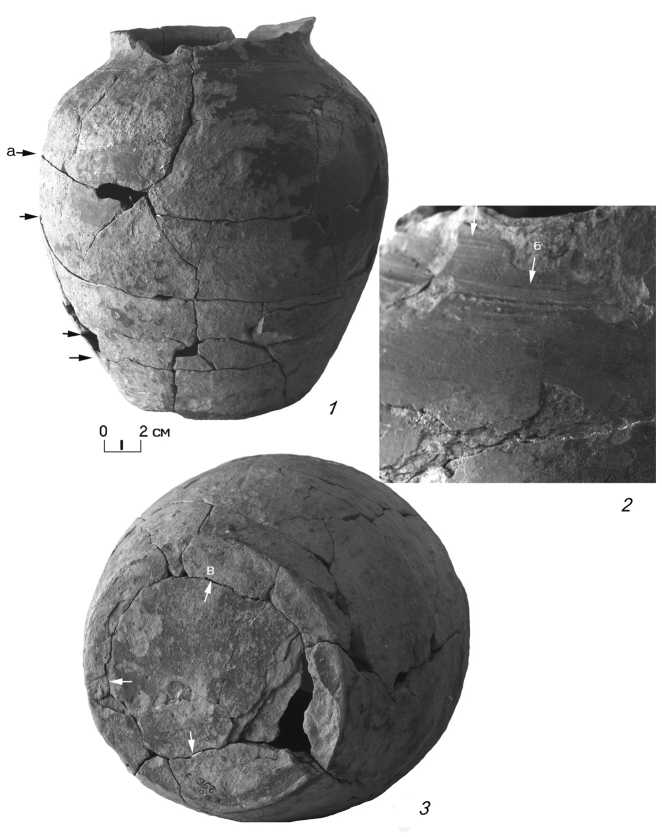

Рис. 2. Лепной, доработанный на круге сосуд № 7 из жилища 2 ( 1 ), фрагмент его наружной поверхности ( 2 ) и дно ( 3 ).

а – швы – места соединения жгутов, б – следы обработки на круге, в – следы формовки в виде концентрических разломов. Фото В.П. Мыльникова.

Судя по целому сосуду, формовка изделия осуществлялась по той же программе, что и лепной керамики: конструирование стенок из жгутов с последующим раздавливанием и выбиванием. Спаи лент на тулове с внешней стороны приобретали значительную деформацию – растянутость в вертикальной плоскости. С внутренней стороны линия стыка сдвинута.

Дно в виде лепешки навито из жгута. Лепешка днища накладывалась на резервуар сверху. Отсюда – выраженный внутренний угол перехода; дно неровное, слегка вогнутое. Налицо концентрическая трещина по дну; оно выпало из изделия (рис. 2, 3, в ). Далее следовал процесс обработки поверхности, в котором были задействованы возможности круга. Следы подобной обработки фиксируются на стенках изделия в виде параллельных концентрических борозд, а также «псевдовалика» под шейкой (рис. 2, 1, 2, б ). Кроме этого, фиксируются следы «химической» обработки: сосуды покрывались слоем «обвары», которая создавала ровную поверхность (под гончарную посуду). Однако обожжены изделия так же, как и лепная керамика, в костре, на что указывают свежие изломы.

Таким образом, анализ гончарной технологии позволяет говорить о ее неоднородности, сложности. В одно время на поселении проживали гончары, использующие разные способы изготовления изделий: ручную лепку и с использованием специальных приспособлений. Достаточно четко читаются особенности свойств начинов и приемов изготовления полого тела: консервативность и своеобразная реакция на возникновение ситуации смешения гончарных традиций. А.А. Бобринский подчеркивал, что в процессе смешения технологических традиций и освоения новых средств изготовления керамики (например, в результате перехода от ручной лепки к лепке на гончарном круге) навыки изготовления начинов эволюционируют в последнюю очередь [1978, с. 124]. Именно эта черта фиксируется на посуде поселения, гончарный круг используется как подставка для обработки поверхности, а также, реже, для придания формы горловине. Но весь процесс создания сосуда осуществляется на основе приемов ручной лепки.

На сегодняшний день пока невозможно говорить о причинах использования круга на памятнике: является ли это процессом саморазвития гончарства или результатом заимствования, моды, или данный процесс связан с приходом населения, знающего гончарный круг. Но, несомненно, древние черты гончарства четко фиксируются в керамике поселения. Это проявляется в наличии рецепта глина+песок+шамот. Шамот в гончарстве Дальнего Востока России фиксируется еще с неолита, постепенно занимая угасающее положение, заменяясь на песок или породные обломки [Мыльникова, 1999; Древности Буреи, 2000; Гребенщиков, Деревянко Е.И., 2001; Кудрич, 2008;]. Наличие наплыва на кромке венчика в гончарстве населения Западного Приамурья было характерно еще для талаканской и михайловской культур. На керамике мохэ он превратился в ленту, разделенную на две части. В этом виде троицкая керамика мохэ встречена на Троицком могильни- ке, на могильнике Липовый Бугор, на поселении Шапочка и Гармакан, на стоянках с р. Буреи и др. [Нестеров, 2005, с. 208].