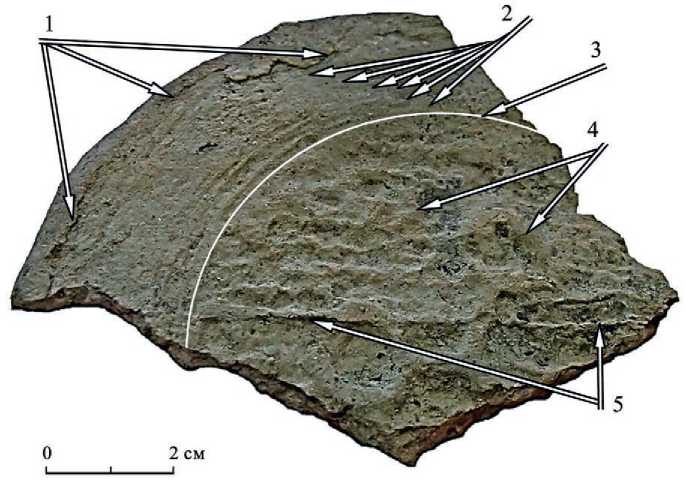

Гончарные клейма в виде трехлепестковой розетки из Владимира: опыт трасологического исследования

Автор: Бисерова А.В., Лапшин А.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Среди рельефных изображений на днищах сероглиняных сосудов, обнаруженных в ходе археологического изучения памятников Владимиро-Суздальскойземли, особое место занимают фрагменты сосудов с трехлепестковой розеткой. Ониобнаружены в слоях Владимира второй половины XII - начала XIII в., Суздаля - второй половины XI - XII в. и Ярополча Залесского - второй половины XII - начала XIII в. Вне пределов Владимиро-Суздальской земли эти знаки не встречаются. Большинство клейм этой группы происходят из Владимира. Трехлепестковая розетка обнаружена во всех частях города и является наиболее встречаемым знаком во Владимире. В ходе изучения данной группы материалов была выявлена серия клейм, идентифицированных как оттиски одной матрицы (т.е. выполненных на одном гончарном круге). Настоящая публикация представляет опыт трасологического исследования и апробации критериев идентификации оттисков одной матрицы ручного гончарного круга.

Владимир-на-клязьме, сероглиняная керамика, гончарныеклейма, малый круг-подставка ручного гончарного круга, морфология клейма, матрица, трехлепестковая розетка с поворотной симметрией, трасология оттиска, ядровая древесина, заболонь, годичные кольца

Короткий адрес: https://sciup.org/143164044

IDR: 143164044

Текст научной статьи Гончарные клейма в виде трехлепестковой розетки из Владимира: опыт трасологического исследования

Рельефные изображения на донцах сероглиняных сосудов, определяемые как «гончарные клейма», представляют многочисленную группу материалов археологии Древней Руси. За более чем 150 лет изучения этих материалов накоплен значительный опыт, созданы типологии и представлены соответствующие комментарии и интерпретации. Критерием классификации форм клейм выступает изображение фигуры в совокупности с его денотатом, что может

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-11-33001/17-ОГОН «Гончарные клейма древнего Владимира: трехлепестковая розетка».

быть определено как «характер рисунка оттиска» ( Коваль , 2002. С. 129; Ка-диева , 2007. С. 172–196; Князева , 2007. С. 122–127; Лапшин, Бисерова , 2016. С. 272–287). В соответствии с этим критерием выделяются типологические группы (и подгруппы) клейм. По материалам Владимиро-Суздальской Руси наиболее многочисленными из этих групп являются «княжеские знаки» и «трехлепестковые розетки». Однако при ясном понимании проблемы типологии клейм вне внимания исследователей остается вопрос о выявлении среди множества клейм одной группы оттисков одной матрицы. Работы в данном направлении представляются важными, ибо позволят выйти на количественные и качественные характеристики использования одного гончарного круга, а при накоплении аналогичных данных по другим типологическим группам – приблизиться к пониманию структуры и характера гончарного производства Северо-Восточной Руси домонгольского времени.

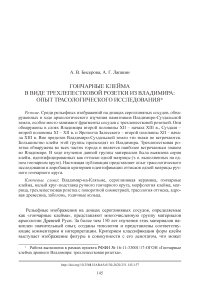

Настоящая публикация представляет результаты исследования по идентификации оттисков одной матрицы на донцах древнерусских сероглиняных сосудов. Группу материалов исследования составили фрагменты сероглиняных сосудов с рельефным изображением трехлепестковой розетки на донце (рис. 1). Это изображение представляет собой три одинаковые по длине прямые или слегка изогнутые линии, исходящие из одной точки и заканчивающиеся окружностью или овалом. Элементы изображения расположены по отношению друг к другу симметрично по осям с углом 120 градусов. Типологически данное изображение входит в группу «розетки» и представляет вид «розетка трехлепестковая с поворотной симметрией» ( Кокорина , Лихтер , 2007. С. 89–94). Гончарные клейма в виде трехлепестковой розетки обнаружены в слоях Суздаля второй половины XI – XII в., а также Владимира, Ярополча Залесского второй половины XII – начала XIII в. ( Кадиева , 2007. С. 178. Рис. 4: 1–10 ). Вне пределов Владимиро-Суздальской земли эти знаки не встречаются. Большинство клейм этой группы происходят из Владимира. «Трехлепестковые розетки» – не самая многочисленная группа рельефных изображений на донцах сероглиняных сосудов. В ходе нашей работы было обследовано 742 гончарных клейма XII–XIII вв.: 239 (32%) – «княжеские знаки», 207 (28 %) – розетки, 197 (27 %) – геометрические фигуры, 99 (13 %) – сложные фигуры. Как видим, розетки – вторая по количеству группа. Однако особенностью этой группы является ее низкая вариабельность: из 207 единиц группы 171 (83 %) повторяет изображение трехлепестковой розетки с поворотной симметрией. В других группах повторяемость изображения составляет не более 5 %. Таким образом, трехлепестковая розетка с поворотной симметрией – самое распространенное гончарное клеймо древнего Владимира. Данные знаки соотносятся только с сероглиняной керамикой и использованием ручного гончарного круга. Инвариантность морфологии «трехлепестковой розетки с поворотной симметрией» и ее множественность указывают на стабильность денотата этого знака в период его использования. Очевидно, данный знак был своего рода эндемиком этого региона и использовался лишь в домонгольский период.

Материалы, привлеченные в нашем исследовании, получены в ходе археологических работ во Владимире-на-Клязьме, проведенных в период с 1937 по 2012 г. под руководством Абрамова Д. В., Воронина Н. Н., Грибова Н. Н.,

Рис. 1. Фрагменты сероглиняных сосудов с рельефным изображением «трехлепестковой розетки» из раскопок в г. Владимире

Григорьева Д. Н., Глазова В. П., Жарнова Ю. Э., Захаровой Н. М., Кабаева Д. А., Кильдюшевского В. И., Курбатова А. В., Лапшина А. Г., Мошениной Н. Н., Мор-жерина К. Ю., Мухиной Т. М., Очеретиной С. В., Очеретина И. А., Раппопорта П. А., Сазонова С. В., Седовой М. В., Чивилева В. В., Шакуловой А. Д., Щапова А. Н., Ющенко Н. Е. В настоящее время эти материалы хранятся в фондах Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также в коллекциях ООО «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ» и ОАО «Владимирреставрация»1.

Итак, фокусную группу представляемого исследования составил 171 фрагмент сероглиняных сосудов с рельефными изображениями трехлепестковой розетки с поворотной симметрией на донце, полученный в ходе археологического изучения древнего Владимира. Цель исследования – выявить среди материалов фокусной группы оттиски одной матрицы. Методика работы включала визуальное обследование каждого изображения с применением оптических приборов (10-кратная лупа диаметром 100 мм, микроскоп МБС-1 с увеличением в 10, 20, 40, 60 раз) и измерительных инструментов (ШЦ-I – штангенциркуль для измерения наружных и внутренних размеров и с линейкой для измерения глубин). При обследовании образцов учитывались особенности производства древнерусской сероглиняной керамики на ручном гончарном круге. Формирование рельефного изображения происходило на этапе лепки донца сосуда. Матрица клейма располагалась на поверхности малого круга-подставки ручного гончарного круга. В процессе изготовления донцев сосуда формовочная масса заполняла желобки, в результате чего формировалось рельефное изображение. Исходя из этого, были сформированы две группы критериев идентификации оттисков одной матрицы. Первая группа – особенности рельефного изображения: морфология знака (индивидуальность графической последовательности), размеры изображения, своеобразие деталей рельефного изображения (профиль валика, формирующего рисунок клейма, симметрия изображения, расположение изображения относительно центра донца, детальность проработки изображения). Вторая группа – особенности оттискивающей поверхности (характеристики матрицы и поверхности малого круга-подставки), которые определяются характером материала, из которого изготовлен малый круг, и изменениями этого материала (соответственно – изменениями оттискивающей поверхности) в процессе эксплуатации гончарного круга.

В результате обследования образцов фокусной группы в соответствии с означенными критериями были выделены 10 фрагментов сероглиняных сосудов, имеющих на донцах рельефные изображения в виде трехлепестковой розетки с поворотной симметрией, идентифицированные как оттиски одной матрицы: на 6 фрагментах изображения сохранились полностью, на 4 – сохранились два из трех лучей с кольцами на концах.

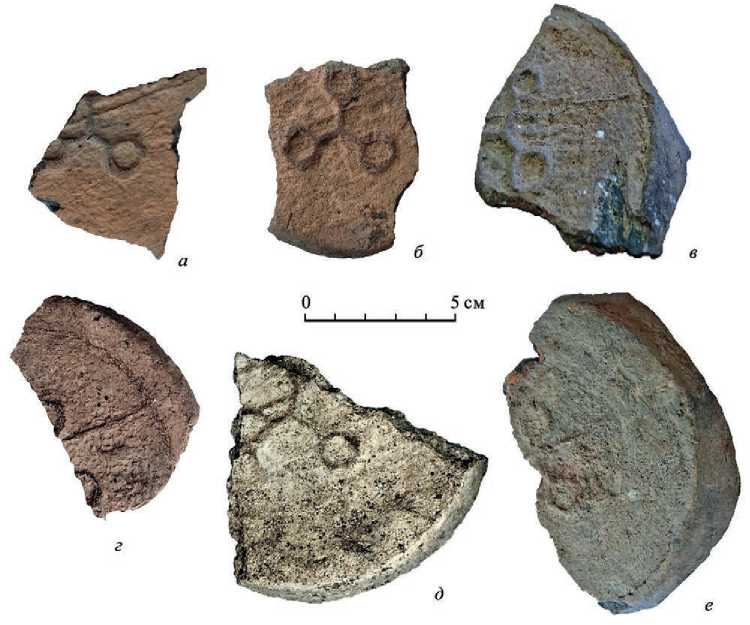

Характеристики первой группы показателей (особенности рельефного изображения) отобранных образцов одинаковые. Во-первых, размеры изображения: диаметр окружностей на концах лучей – 10 мм, вертикальный луч – 10 мм, нижние лучи (правый и левый) – по 7 мм: единственный размер, который варьируется, – это высота валика, формирующего изображение: от 0,6 до 1,4 мм. Во-вторых, морфологические особенности изображения: полукруглый профиль валика, формирующего рисунок клейма, симметричность изображения, расположение изображения по центру сосуда, детальность и аккуратность проработки клейма. В-третьих, к особенностям изображения следует отнести также утолщение валика на отрезках нижних дуг правого и левого колец (рис. 2). В-четвертых, диаметр донцев сосудов – 90–100 мм. Дифференциация ± 10 мм в данном случае вполне объяснима. Большинство донцев сероглиняных сосудов имеют валик («заусенцы»), возникший в процессе прикрепления первой ленты к только что сформированному донцу сосуда. Иногда эти «заусенцы» подправлялись плоским инструментом, иногда оставлялись. На образце № 1 (рис. 3) просматривается неаккуратно заглаженная линия примыкания ленты тулова к донцу сосуда. Толщина ленты и диаметр заготовки донца были, вероятно, стандартизированы на уровне существовавших метрических систем: вариации, исчисляемые в миллиметрах, были вполне допустимы. Однако, дельта (А) + 3 мм в радиусе заготовки донца и толщине ленты стенки приводит к увеличению на 12 мм диаметра донца готового сосуда. Таким образом, по метрическим характеристикам и морфологическим особенностям

Рис. 2. Фрагменты сероглиняных сосудов с рельефным изображением «трехлепестковой розетки» из раскопок в г. Владимире, идентифицированные как оттиски одной матрицы а – образец № 9 (раскопки 2004 г., Торговые ряды – VIII, рук. А. В. Курбатов); б – образец № 10 (раскопки 2004 г., Торговые ряды – VIII, рук. А. В. Курбатов); в – образец № 2 (раскопки 2011 г., ул. Златовратского, 1, рук. Д. А. Кабаев); г – образец № 5 (раскопки 2009 г., ул. Большая Нижегородская, 12–14, рук. А. Г. Лапшин); д – образец № 12 (раскопки 2006 г., ул. Большая Московская, 1, рук. Д. А. Кабаев); е – образец № 3 (раскопки 2011 г., ул. Большая Московская, 104, рук. Д. А. Кабаев)

изображений выявленную группу клейм можно определить как оттиски одной матрицы.

Характеристики второй группы показателей (особенности оттискивающей поверхности) описываемой серии клейм также одинаковы. Одной из трасологических особенностей данных фрагментов является рельефная хорда, рассекающая вертикальный луч пополам и проходящая в касание с кольцом нижнего левого луча. Это хорда зафиксирована на всех фрагментах и представляет собой оттиск метиковой трещины в поперечном спиле бревна. Трещины этого типа возникают в растущем дереве, располагаются по направлениям радиуса и ограничиваются зоной ядра или спелой древесины ( Вакин и др. , 1980. С. 71–72.

Рис. 3. Фрагмент сероглиняного сосуда с рельефным изображением «трехлепестковой розетки» из раскопок в г. Владимире – образец № 1 (раскопки 2011 г., ул. Златовратского, 1, рук. Д. А. Кабаев)

1 – линия примыкания к донцу нижней ленты, формирующей тулово сосуда; 2 – шесть концентрических линий, формирующих окружности диаметром 6,0–8,5 см – оттиски годичных колец торцевого среза бревна; 3 – круг диаметром 6,0 см с неровной поверхностью; 4 – мелкие частицы древесного угля, интегрированные в формовочную массу; 5 – оттиск метиковой трещины в заготовке деревянного круга-подставки

Рис. XIX). «Простым метиком» называют трещину, идущую по одному радиусу или диаметру на торце. Длина оттиска метиковой трещины на образцах исследуемой группы варьировалась. Самый короткий оттиск – 25 мм – имеется на фрагменте № 10. Нет ни одного фрагмента с полностью сохранившимся донцем и, соответственно, с полностью сохранившимся оттиском метиковой трещины. Гипотетически максимальную длину оттиска метиковой трещины можно определить как сумму максимально сохранившихся отрезков оттиска слева и справа от вертикального луча – 80 мм (рис. 2: 3 ).

Различия в длине оттисков метиковой трещины на образцах исследуемой группы могут быть объяснены при учете технологических особенностей производства сероглиняных сосудов на ручном гончарном круге. Эксплуатация малого круга-подставки происходит в условиях значительных колебаний режима влажности: в процессе производства гончарной посуды имеет место увлажнение древесины круга; в период «непроизводства» (или покоя гончарного станка) происходит ее (древесины) усушка. Ритм и амплитуда чередования цикла «увлажнение – усушка» нерегулярны. Однако в обоих случаях изменяются размеры древесины – при повышении влажности древесина разбухает (увеличивается в объеме и линейных размерах), при уменьшении влажности – усыхает (уменьшается в объеме и линейных размерах). Наибольшие изменения при этом происходят по тангенциальным направлениям, меньше – по радиальным, наименьшие – по осевым (Санаев и др., 2015. С. 54–58). С учетом типологических особенностей метиковой трещины можно констатировать, что изменения режима влажности отражаются на ее размерах: при увлажнении трещина сужается, при усыхании – расширяется. То есть меняется не длина и глубина трещины, а ее ширина. Именно это является важной деталью при объяснении различий в длине оттисков метиковой трещины на образцах исследуемой группы: оттиск трещины в поверхности сухого деревянного круга-подставки длиннее оттиска трещины в поверхности разбухшего от влаги круга. В таком случае длина оттиска метиковой трещины не является прямым показателем деструкции древесины круга. Говоря другими словами, мы не можем рассматривать длину оттиска метиковой трещины как хронологический маркер в исследуемой серии образцов: формула «чем длиннее оттиск, тем позднее сделан сосуд» не функционирует. В таком случае хронологическими индикаторами в исследуемой группе остаются высота и детальность рельефного изображения.

На 6 из 10 образцов выявленной группы просматриваются внутренние круги и концентрические линии. Наиболее полно эти круги и линии просматриваются у образцов с самым низким рельефом изображения (0,6 мм) (рис. 2: в ; 3; табл. 1). Шесть концентрических линий, формирующих окружности диаметром 60–85 мм, являются оттисками годичных колец торцевого спила бревна, формирующих заболонь (т. е. наружные молодые, физиологически активные слои древесины, примыкающие к коре). Внутренний круг диаметром 60 мм имеет неровную поверхность. Неровности представляют собой мелкие лакуны и являются оттисками мелких дефектов на торцевом срезе, возникших в результате разрушения годичных колец ядра ствола. Каждое годичное кольцо образуют две части: внутренняя часть кольца (весенняя – светлая и рыхлая) и наружная часть (летне-осенняя – более темная и плотная). Годичные кольца первых лет жизни дерева толще, чем в последующие годы. Процессы разрушения внутренней части более старых широких колец идут быстрее, чем в более молодых кольцах. То есть центральная часть поперечного спила (зона ядра ствола) более подвержена разрушению, чем периферическая: мягкая ткань ядра выкр о шива-ется быстрее — это приводит к появлению лакун на поверхности среза. О детальности передачи оттискивающей поверхности свидетельствует следующий факт. При 20-кратном увеличении на исследуемой поверхности образца № 1 (рис. 3) просматриваются мелкие частицы древесного угля, интегрированные в формовочную массу. На сколах данного фрагмента таких частиц не выявлено. То есть означенные мелкие частицы угля попали из зольной подсыпки в формовочную массу на этапе формирования донца. Таким образом, просматривается закономерность: сокращение высоты рельефа изображения прямо пропорционально увеличению неровностей внутреннего круга и появлению лакун по линии более молодых годичных колец. Другими словами – ухудшение качества оттиска матрицы было следствием износа деревянного круга-подставки (эрозия древесины).

Таблица 1. Фрагменты сероглиняных сосудов с клеймом в виде трехлепестковой розетки, идентифицированные как оттиски одной матрицы

|

cd Ж P 3 Рч P cd Ph |

WW cKИH9ЖBd9O£И ВЛИЕВЯ BX00HQ |

Рч g ж 3 cd В Й m |

4g o' |

40^ o' |

o' |

ОО о" |

04^ |

О Рч g PQ 8 cd |

o' |

Рч g PQ о |

-г |

oo o" |

О^ |

|||

|

кк ‘вьХи внику |

о 7 |

О |

О 7 |

о 7 |

о 7 |

о |

г- |

о 7 |

о 7 |

о 7 |

О 7 |

|||||

|

WW ‘вйчиш diswBny |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

||||

|

kk ‘вПноК diswBny |

о о |

о 04 |

о о |

К) 04 |

о о |

о р\ |

о о |

о 04 |

о о |

о 04 |

о о |

о о |

||||

|

cd о |

о Рч о |

Рч g |

о Рч g |

О Рч g |

Рч g |

о Рч g |

Рч g |

о Рч g |

Рч g |

о Рч g |

Рч g |

о Рч g |

||||

|

cd a |

< rt pq Р cd cd ^ |

< ti PQ Р cd cd ^ |

< rt PQ Р cd cd |

< rt PQ Р cd cd |

< S cd t: |

и и cd S р S |

и и cd S р S |

ti ti cd PQ cd 3 |

m < ё S' |

m < о ё s |

m и PQ о о cd и |

< rt PQ р cd cd ^ |

||||

|

cd Рч о P Рч 4 < |

g" s P ё Рч m 7 |

g" s P ё Рч pq m 7 |

О W cd К О PQ S о 2 cd П О и 7 |

О t< cd К P PQ о 2 cd П О и 7 |

04 Р4 S ^ о ч Рч g S К cd и 7 |

g" о kQ R Р О Ч О К 7 |

g" о kQ R ОО К 7 |

P4 g" Q kQ R P Ю 4 О К 7 |

> 3 tc ^ Рч p 3 PQ g Рч e2 |

> 3 ^ Рч p 3 PQ g Рч e2 |

cd Р4 W S о р у S PQ Р ^ 7 |

s p PQ p О S cd 1=5 О и 7 |

||||

|

BnoxoBd toj |

о 04 |

о 04 |

о 04 |

о 04 |

р\ о о Р4 |

ОО р\ |

ОО 04 |

о о Р4 |

О о P4 |

О о P4 |

04 О О Р4 |

40 О О Р4 |

||||

|

Рч cd С О С |

oo |

7 |

04 ю |

^ |

Р4 ОО m О о 2 |

7 m 40 40 2 |

ОО |

О 04 |

OO |

40 40 |

04 |

|||||

|

.С 'с |

04 |

ГП |

-г |

LD |

40 |

Г- |

ОО |

04 |

о |

^ |

04 |

|||||

Систематизация показателей обследованных образцов позволила увеличить группу оттисков одной матрицы. В изначально отобранную группу (10 единиц) были включены фрагменты донцев с рельефным изображением, сохранившимся не меньше чем на 2/ 3 – т. е. изображения с двумя и более лучами. Идентификация фрагментов с сохранившимся одним лучом, одним кольцом или его фрагментом была бы затруднительна. Однако на основании совокупности характеристик первой и второй групп особенностей донцев с рельефными изображениями еще два фрагмента (образец № 5 и образец № 8) были отнесены к описанной выше группе оттисков: морфологические и метрические характеристики фрагментов изображений на обоих образцах соответствуют характеристикам описанной группы; оттиски трещины, годичных колец и внутреннего круга с неровной поверхностью присутствуют. Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены 12 фрагментов донцев сероглиняных сосудов, выполненных на одном деревянном круге-подставке с матрицей в виде трехлепестковой розетки и метиковой трещиной по линии диаметра. Образец № 9 (рис. 2) имеет характеристики наиболее раннего оттиска: высокий рельеф оттиска (1,4 мм) и отсутствие деталей оттиска, свидетельствующих о разрушении рабочей поверхности круга-подставки гончарного станка. Образец № 1 (рис. 3) имеет характеристики наиболее позднего оттиска: низкий рельеф (0,6 мм) и наличие деталей оттиска, свидетельствующих о разрушении рабочей поверхности круга-подставки гончарного станка (оттиски годичных колец и внутреннего круга с неровной поверхностью).

С этими заключениями соотносятся трасологические наблюдения по вопросу о породе дерева, из которого был изготовлен круг-подставка, использованный в производстве описанных выше фрагментов сероглиняной посуды. Идентификационными параметрами в данном случае выступают характеристики структуры и свойств древесины в совокупности с доступностью разных пород дерева в качестве сырья. Систематизация данных параметров (табл. 2) позволяет заключить, что древесиной, из которой был изготовлен круг-подставка, использованный в производстве описанных выше фрагментов, была сосна: 1 – произрастает в непосредственной близости от Владимира (Владимирская область…, 2018), доступна; 2 – стойка к воздействию влаги; 3 – имеет достаточно продолжительное время жизни и эксплуатации; 4 – относится к «мягким породам», легка в обработке; 5 – чаще других пород имеет метиковые трещины; 6 – относится к ядровым породам (ядровая часть разрушается быстрее заболони – трасологическая картина соответствует характеру разрушения ядровой и заболонной части).

Морфологические, метрические и трасологические характеристики изображений выявленной серии идентичны, но не на 100 %. Варьируются высота рельефного изображения, ширина и длина оттиска торцевой трещины, четкость отпечатков годичных колец, степень неровности поверхности вокруг изображения. Все это можно объяснить изменениями в матрице, происходившими в процессе эксплуатации гончарного круга: по мере использования круга-подставки с матрицей знака качество оттиска снижалось; с течением времени древесина круга подвергалась эрозии, матрица забивалась формовочной массой и не восстанавливалась или восстанавливалась редко. В конечном итоге оттиск исчезал, и на круге производили продукцию без клейма. По мнению Н. Н. Грибова, это отчасти объясняет малый процент клейменых донцев в общей массе находок древнерусской керамики (Грибов, 2001. С. 51). Учитывая морфологические и трасологические особенности фрагментов сосудов выявленной группы, можно ответить на вопрос о том, какие из них были произведены раньше, а какие позже. Показателями раннего происхождения сосуда будут четкость и детальность рельефа в совокупности с ровной поверхностью круга. И наоборот, показателями позднего происхождения сосуда будут меньшие четкость и детальность рельефа в совокупности с отпечатками разрушающейся поверхности круга-подставки. Таким образом, хронология производства сосудов описываемой серии может быть представлена последовательностью (используются порядковые номера образцов в табл. 1): 9–10–5–6–7–12–4–11–3–8–1–2.

Таблица 2. Свойства пород древесины Мещерской низменности

|

Порода древесины |

Доступность в качестве сырья |

Стойкость к воздействию влаги |

Легкость обработки (мягкая порода) |

Продолжительное время жизни |

Ядровая порода |

Более быстрое разрушение ядровой части |

|

Сосна |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ель |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Дуб |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

— |

|

Береза |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Осина |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Рябина |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Ольха |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

Образцы выявленной группы оттисков одной матрицы обнаружены во всех трех частях древнего Владимира: «Ветшаном городе», Мономаховом городе, Новом городе (табл. 1). При ранжировании образцов группы по мере убывания высоты рельефного изображения, детальности его оттиска и увеличения следов разрушения оттискивающей поверхности просматриваются закономерности топографии распространения и использования сероглиняных сосудов, произведенных на одном круге. Среди двенадцати образцов группы выявлены три пары рельефов одной высоты: № 1 + № 2 – по 0,6 мм; № 6 + № 7 – по 1,1 мм; № 9 +№ 10 – по 1,4 мм. Примечательно, что данные пары происходят из одних и тех же раскопов. Можно полагать, что сосуды, произведенные друг за другом, использовались в одних хозяйственных комплексах. Наиболее ранние оттиски выявленной серии (фрагменты с наиболее высоким рельефным изображением) происходят из Нового города (образцы № 9 и 10 – раскопки 2004 г., Торговые ряды – VIII, рук. А. В. Курбатов); наиболее поздние – из «Ветшаного города» (образцы № 1 и 2 – раскопки 2011 г., ул. Златовратского, 1, рук. Д. А. Кабаев);

промежуточное положение занимают фрагменты, происходящие из Мономахова города (образцы № 6 и 7 – раскопки 1983 г., ул. Подбельского, 13, рук. Н. Н. Мо-шенина). Вместе с тем в выявленной серии оттисков одной матрицы имеются образцы, схожие по морфологическим и трасологическим характеристикам, но обнаруженные в разных частях города. Это следующие пары: образец № 4 (раскопки 2011 г., ул. Большая Московская, 104, рук. Д. А. Кабаев) и образец № 11 (раскопки 2009 г., ул. Девическая, 2а, рук. С. В. Сазонов); образец № 3 (раскопки 2011 г., ул. Большая Московская, 104; рук. Д. А. Кабаев) и образец № 8 (раскопки 2003 г., ул. Подбельского, 12; рук. Л. Д. Шакулова). С учетом этого хронологический ряд производства сосудов описываемой серии может быть дополнен знаком «||» (пауза) и представлен следующим образом (используются порядковые номера образцов в табл. 1): 9–10||5 || 6–7 || 12 || 4–11 || 3–8 || 1–2. «Пауза» в производстве означает неиспользование круга – т. е. период, когда в дереве круга происходили процессы влагоотдачи и структурной трансформации. Несмотря на количественную ограниченность исследуемой группы, полученный хронологический ряд позволяет говорить об определенном ритме производства – за один цикл работы на данном круге изготавливали два сосуда.

Итак, морфологические и трасологические особенности образцов группы гончарных клейм в виде трехлепестковой розетки из древнего Владимира позволили выделить серию фрагментов сероглиняных сосудов, выполненных на одном круге-подставке. Этот круг-подставка представлял собой поперечный спил соснового бревна диаметром 90–95 мм с характерной метиковой трещиной. На рабочей поверхности круга была вырезана матрица в виде трехлепестковой розетки. В процессе эксплуатации поверхность круга разрушалась и снижалось качество оттиска розетки. Продукция, выполненная на данном круге, имела хождение во всех трех частях домонгольского Владимира. Использование круга-подставки вписывается в определенный ритм производства – за один цикл работы на данном круге изготавливали два сосуда.

Введение в науку новых материалов подтвердит или скорректирует наши выводы и предположения. Однако опыт, представленный в данной публикации, указывает на безусловную важность применения подходов трасологии (антропоскопия и механоскопия) в ходе работы с такой многочисленной и информативной группой материалов, как фрагменты сероглиняных сосудов с рельефными изображениями на донцах.

Список литературы Гончарные клейма в виде трехлепестковой розетки из Владимира: опыт трасологического исследования

- Вакин А. Т., Полубояринов О. И., Соловьёв В. А., 1980. Пороки древесины. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Лесная промышленность. 112 с.

- Владимирская область //Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/activity/regions/vladimirskaya_oblast/. Дата обращения: 29.04.2018.

- Грибов Н. Н., 2001. Гончарные клейма селища Ближнее Константиново-1//Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т. С. 38-55.

- Кадиева Е. К., 2007. Клейма на круговой посуде Центра России Северо-Восточной Руси: хронология и распространение//АП. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 172-196.

- Князева Н. А., 2007. Гончарные клейма средневекового Владимира (Из археологических коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника)//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 122-127.

- Коваль В. Ю., 2002. Клейма на средневековой русской керамике. (опыт исследования на примере Ростиславля Рязанского)//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 4. Тверь: Старый город. С. 125-135.

- Кокорина Ю. Г., Лихтер Ю. А., 2007. Морфология декора. М.: URSS. 200 c.

- Лапшин А. Г., Бисерова А. В., 2016. Гончарные клейма древнего Владимира (Опыт систематизации)//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 6/Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. C. 272-287.

- Санаев В. Г., Уголев Б. Н., Галкин В. П., Калинина А. А., Аксенов П. А., 2015. Изменение усушки древесины при развитии сушильных напряжений//Лесной вестник. Т. 19, № 1. С. 54-58.