ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ХЕЛЕ-ШОУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАМИНАРНЫХ ЯЧЕИСТЫХ ПЛАМЕН

Автор: М. М. Алексеев, О. Ю. Семенов, С. А. Рашковский, С. Е. Якуш

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Описана экспериментальная установка для изучения процесса распространения пламени метано- и пропано-воздушных смесей с водородом в канале Хеле-Шоу. Установка была собрана в лабораторных условиях и представляет собой канал из двух параллельных стеклянных пластин с перегородками, установленными между ними, которые образуют трапециевидный плоский диффузор. Проведена визуализация фронта пламени между прозрачными пластинами канала, позволившая обнаружить изменения формы и структуры фронта пламени, обусловленные гидродинамическими и теплодиффузионными факторами.

Идродинамика, газовая смесь с водородом, визуализация, канал Хеле-Шоу, фронт пламени, плоский диффузор, скоростная видеосъемка, приборы для исследования горения

Короткий адрес: https://sciup.org/142244760

IDR: 142244760 | УДК: 520.33,536.46,53.08

Текст статьи ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ХЕЛЕ-ШОУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАМИНАРНЫХ ЯЧЕИСТЫХ ПЛАМЕН

Изучение закономерностей распространения фронта пламени в плоских каналах имеет фундаментальное и прикладное значение для понимания и прогнозирования его поведения в различных технических устройствах и системах, таких как двигатели внутреннего сгорания, турбины, реактивные двигатели и газовые горелки. Особенно важным является выявление новых характеристик фронта пламени при его взаимодействии со стенками плоских каналов для различных концентраций газовых смесей, влияющих на эффективность горения углеводородных топлив.

Среди наиболее известных работ в этой области можно выделить исследования, проведенные такими учеными, как Д.А. Франк-Каменецкий, Г.И. Баренблатт, Я.Б. Зельдович, В.Б. Либрович, Г.М. Махвиладзе, и др. [1-8]. Они разработали математические модели и численные методы, которые позволяют проводить расчеты и прогнозирование распространения пламени с учетом различных факторов, таких как геометрия канала, свойства горючих смесей, условия теплообмена.

В исследовании [9] предложены временн ы е и стехиометрические скейлинговые соотношения, которые описывают топологию и характеристики динамики ультрабедных водородо-воздушных пламен, свободно распространяющихся в горизонтальной цилиндрической ячейке Хеле-Шоу. Авторами работ [10, 11] получены уравнения, описывающие динамику фронта пламени в условиях неустойчивости Дарье–Ландау, и построены точные аналитические решения эволюции поверхности возмущенного пламени.

приборы для исследования горения

В работе [12] были изучены следующие аспекты: зависимость видимой скорости ячеистых пламен для смесей пропана с воздухом от высоты канала Хеле–Шоу, эволюция ячеистой структуры фронта пламени во времени и влияние расположения точки зажигания на морфологию пропановоздушных пламен.

В работах [13, 14] описываются экспериментальные установки для изучения распространения пламени в плоских горизонтальных каналах. Эксперименты выявили два различных режима распространения пламени в зависимости от коэффициента избытка горючего в газовых смесях как следствие связи между скоростью тепловыделения и акустическими волнами. В работах [15–17], посвященных моделированию распространения пламени в каналах Хеле-Шоу, проведен анализ процесса горения в узких каналах в различных условиях. В рамках этих исследований проводятся экспериментальные работы, используются математические модели и численные методы для описания процессов теплообмена, диффузии и химических реакций, которые происходят при горении.

Для получения более точных данных о скорости распространения пламени, тепловых потерях и других параметрах, влияющих на эффективность и безопасность работы газовых устройств, имеющих камеры сгорания малых размеров, требуются дополнительные исследования.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В статье описана установка, собранная в лабораторных условиях для изучения распространения

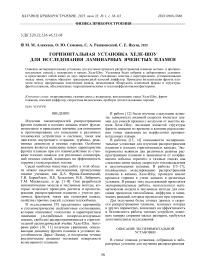

Рис. 1. Экспериментальная установка.

1 — фотографический снимок лабораторной установки; 6 — фронт пламени;

состав лабораторной установки: цифровая видеокамера (2), персональный компьютер (3), прозрачные стеклянные пластины с перегородками (4), газометр с расходомером (5), система зажигания газа с пламегасителем (7), трубка с газовым краном (8), катушка зажигания с источником напряжения (9), газовые баллоны пропан/метан и генератор водорода (10), лампа дополнительного освещения канала (11)

пламени в узком канале Хеле-Шоу. На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки с ее фотографией в лаборатории (1).

Центральным элементом установки являлся плоский канал, состоящий из двух прямоугольных прозрачных стеклянных пластин из материала — флоат-стекло ГОСТ 111-90 (4). Пластины размерами 100 × 120 × 0.6 см располагались параллельно друг другу, между ними находились перегородки из технического цветного оргстекла ГОСТ 17622-72 и ГОСТ 10667-90с защитной пленкой, расположенные под углом друг к другу и формирующие канал для распространения пламени. Таким образом, канал имел форму трапеции и представлял собой плоский диффузор (4).

Длина плоского расширяющегося канала составляла 1.2 м, меньшая сторона трапеции (узкое сечение канала) имела ширину 0.02 м, а ширина большей стороны определялась углом раскрытия канала (углом между внутренними боковыми стенками канала), который мог изменяться от 0° до 25° (в экспериментах этот угол составлял 5°, 10°, 15°, 20° и 25°). Высота канала (расстояние между стеклянными пластинами) менялась от 3 мм до 6 мм с шагом 0.5 мм. Стеклянные пластины фиксировались винтовыми металлическими зажи- мами, они были необходимы для создания и контроля герметичности канала с целью предотвращая утечки газовой смеси и проникновения воздуха.

Для обеспечения одинаковой высоты канала по его ширине и длине, а также минимизации прогиба стеклянных пластин под действием собственного веса использовались несколько технических решений и контролирующих методов. Установка была смонтирована на прочном лабораторном столе, который обеспечивал жесткость конструкции и минимизировал возможные колебания, что способствовало поддержанию устойчивого положения стекол и уменьшению вероятности их прогиба. Проверку горизонтальности установки производили многократно с помощью пузырькового уровня на нескольких участках стеклянных пластин. Правильная регулировка лабораторного стола и положения канала на нем обеспечивала точность экспериментов и предотвращала возможные ошибки в измерениях.

Для контроля геометрических размеров канала использовались штангенциркули ГОСТ 166-89, позволяющие измерить высоту перегородок в различных точках вдоль их длины. Погрешность измерений по основной шкале для штангенциркулей

1 класса точности составляла 0.05 мм. Это обеспечивало точность и равномерность на протяжении всей длины и ширины в канале. Используя набор из различных по толщине плоских перегородок можно было устанавливать требуемую высоту канала в диапазоне от 1 мм до 20 мм. Допуски на высоту канала составляли ±0.05 мм, что было приемлемо для достижения воспроизводимости результатов и обеспечения точности измерений. Допуски позволяли контролировать и минимизировать влияние параметров канала на распространение фронта пламени.

Для точного определения значения усилия сжатия, создаваемых зажимами стеклянных пластин в экспериментальной установке, учитывали несколько факторов, таких как конструктивные особенности и материал, из которого изготовлены ее элементы. Зажимы винтового типа, связанные усилия которых могут меняться от 50 Н до 200 Н, обеспечивали лучшее уплотнение, и общее усилие сжатия стеклянных пластин от четырех зажимов составляло 480 Н. В результате применения указанных методов установка обеспечивала стабильное функционирование и высокую степень повторяемости экспериментов, что критически важно для анализа процессов горения в узком канале.

В экспериментах применяли пропано-воздушные смеси (4.5% пропана в воздухе) и метановоздушные смеси с концентрацией 9.5%, которые готовили в газометре вытеснения (5) с водой, состоящем из двух резервуаров — открытого (для воздуха) и закрытого (для газовой смеси), пропан и метан подавали из газовых баллонов.

Водород производили методом разложения дистиллированной воды генератором 6.140 Хро-матэк , имеющим четыре ступени очистки: сепаратор, осушители капельной влаги, фильтры с молекулярными ситами и каталитический реактор, исключающий возможность присутствия примеси кислорода и выброса влаги в газовые линии (10). Погрешность приготовления газовых смесей с помощью газометра вытеснения составляла 0.4%.

Вода в лабораторном газометре заполняла нижнюю часть закрытого резервуара, и газ подавался сверху, вытесняя воду, это позволяло контролировать объем газовой смеси, т.к. количество вытесненной воды равно объему смеси. Обеспечение однородности получаемой газовой смеси происходило с помощью диффузионного перемешивания внутри резервуара газометра. Перед началом работы с каналом выходной газовый шланг газометра был закрыт для предотвращения утечки газа. Газометр обеспечивал точность и контроль за различными параметрами смеси газов в процессе их подготовки.

Объем подаваемой газовой смеси между пластинами измерялся с точностью ±1.5% с помощью расходомера газа РГС-2 (8) и составлял пять внутренних объемов канала для полного заполнения ячейки Хеле-Шоу. Канал заполняли горючей смесью со средней скоростью ее подачи 2.5– 3.5 л/мин. Процесс заполнения осуществлялся с помощью газового крана через трубку-шланг ПВХ ГОСТ 19034-82, расположенную в узком сечении канала-диффузора, которое было закрыто, а противоположное – открыто. Для предотвращения обратного хода пламени, применялся пламегаситель — стальная трубка с мелкой металлической проволокой установленная в системе подачи газовой смеси (7).

В зависимости от условий опытов зажигание смеси происходило сразу после открытия выходного сечение канала или после истечения времени задержки воспламенения от 15 до 45 с. После заполнения канала краткое время ожидания дает эффект стабилизации, что позволяло горючей смеси равномерно распределяться и достигать однородного состояния перед зажиганием.

Зажигание смеси выполняли от высоковольтной искры между электродами индукционной катушки зажигания (9), подключенной к источнику питания с помощью электрических медных проводов в изоляционной оболочке ПВХ. Катушка зажигания преобразовывала постоянный ток низкого напряжения 12 В, поступающий от источника, в короткий электрический импульс с напряжением до 34 000 В. Этот импульс затем подавался на два электрода, расстояние между которыми варьировалось от 2 до 15 мм в зависимости от условий эксперимента. Дополнительный источник света (11) освещал канал и фронт пламени (6) рядом с пластинами установки и позволял выполнять более качественную видеосъемку процесса горения газовых смесей в плоском диффузоре.

Для детального изучения формирования и движения фронта пламени в плоском канале применяли видеосъемку с частотой 240 кадров в секунду цифровой видеокамерой GoPro HERO12 (2), установленную над прозрачной верхней пластиной на стационарном штативе. Регулировочный механизм штатива для установки горизонтального уровня видеокамеры позволял настроить ее параллельно плоскости канала.

Улучшенная стабилизация HyperSmooth 6.0 видеокамеры GoPro 12 и цифровая матрица 1×CMOS с высоким разрешением 27 Mp позволяла работать с максимально возможным по ширине углом обзора. Оптический объектив Max HyperView обеспечивал угол обзора до 177°. Управление видеокамерой производилось дистанционно по Bluetooth с помощью приложения GoPro App, установленного на планшет, что позволяло просматривать фотографии и видео после проведенного эксперимента.

Видеозапись производили на карту памяти micro SD, с которой после передавали файлы видеофильмов экспериментов на компьютер (3). Для обработки полученных экспериментальных видео применяли алгоритмы компьютерного зрения, фильтры уменьшения шума в изображении, коррекции яркости и контрастности, обеспечивая более четкие отображения деталей фронта пламени в канале.

Плоская геометрия канала Хеле-Шоу способствовала образованию квазидвумерного фронта пламени, что позволяло визуализировать его развитие более подробно по сравнению с трехмерными конфигурациями и далее анализировать особенности его распространения.

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование процесса горения газовых смесей пропана и метана с воздухом проводилось с применением методов визуализации фронта пламени и высокоскоростной цифровой фото- и видеосъемки с последующей компьютерной обработкой. Анализ данных, собранных в разных условиях эксперимента, позволял определить ключевые параметры, влияющие на топологию пламени и скорость его распространения.

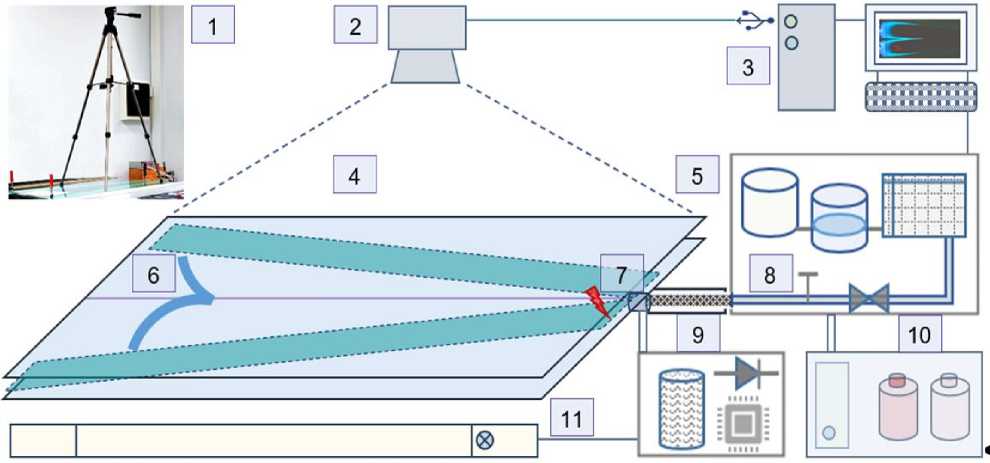

На рис. 2, а, и 2, б, показано распространение фронта пламени метано- и пропано-воздушной смеси, движущегося от закрытого узкого края к открытому широкому краю диффузора при расстоянии между пластинками 6 мм и угле раскрытия канала 25°.

Рис. 2. Характерные кадры видеосъемки фронта пламени при распространении в канале Хеле-Шоу.

а — пропано-воздушная смесь; б — метано-воздушная смесь;

высота канала 6 мм, угол раскрыва 25°

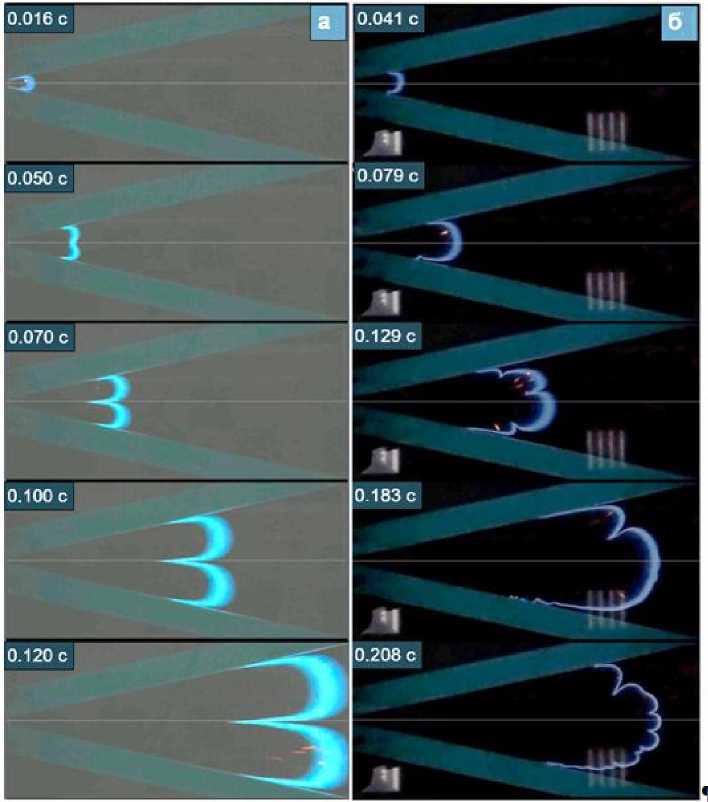

Серия фотографий для различных временных промежутков, собранных на одном изображении, позволяет оценить изменение формы и структуры фронта пламени, установить количество ячеек, образующихся на нем, и определить скорости распространения разных газовых пламен. Визуализация горения метано-воздушной смеси с водородом представлена на рис. 3, а, и 3, б. Эксперименты с метано-воздушными смесями с добавкой водорода проводились для стехиометрической смеси (коэффициент избытка топлива φ = 1) с объемной долей водорода 25% и 50% от общего объема топлива (объем метана с водородом) для канала высотой 3.5 мм с углом раскрыва диффузора 25°.

В канале при горении смеси была замечена изменчивость структуры и формы фронта пламени, формирование ячеистых складок на поверхности, приводившее к его деформации. В экспериментах были определены расстояния между стеклянными пластинами, при которых возможно воспламенение смеси и устойчивое распространение пламени в узком плоском расширяющемся канале.

Установлено, что при увеличении расстояния между пластинами скорость распространения пламени увеличивалась и приближалась к значениям при ламинарном горении, угол раскрытия диффузора также влиял на особенности распространения фронта пламени, ускоряя его при увеличении угла.

Рис. 3. Фотокадры распространения фронта пламени метано-водородновоздушной смеси.

Концентрация газов: а — 25% водорода и 75% метана с воздухом, б — 50% водорода и 50% метана с воздухом; в диффузоре для угла 25° высотой 3.5 мм

Эксперименты выявили взаимосвязь между скоростью движения фронта пламени и геометрией канала. Локальная скорость пламени зависела от радиуса кривизны и скорости расширения пламени на отдельных участках при его движении от закрытого к открытому краю канала. Во время распространения фронта от узкого закрытого края к открытому были обнаружены колебания пламени вдоль продольной оси с малой амплитудой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новая экспериментальная установка с плоским горизонтальным каналом Хеле-Шоу позволяет детально изучать квазидвумерное распространение пламени в узких каналах, его топологию, неустойчивость, определять скорости распространения фронта пламени, количество ячеек на его поверхности для газовых смесей с различными концентрациями горючего, что требуется для оценки влияния гидродинамических и теплодиффузионных процессов на неустойчивость пламени. Установка позволяет исследовать горение как традиционных углеводородных газов, так и их смесей с водородом.

Изучение закономерностей распространения пламени — важное направление научных исследований, способствующее развитию энергетики и повышению уровня безопасности при эксплуатации различных горелочных устройств.

Грантовая поддержка

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Соглашение от 24.04.2024 № 075-15-2024543.

Список литературы ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ХЕЛЕ-ШОУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАМИНАРНЫХ ЯЧЕИСТЫХ ПЛАМЕН

- 1. Франк-Каменецкий Д.А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике: учебник-монография. 4-е изд. Долгопрудный: Издательский Дом "Интеллект", 2008. 408 с.

- 2. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 2000. 478 с.

- 3. Басевич В.Я., Беляев А.А., Фролов С.М., Фролов Ф.С. Прямое численное моделирование турбулентного горения водородно-воздушных смесей разного состава в двумерном приближении // Химическая физика. 2019. Т. 38, № 1. С. 27–37.

- DOI: 10.1134/S0207401X19010047

- 4. Рашковский С.А. Иерархическая модель турбулентного пламени в предварительно перемешанной газовой смеси // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2015. Т. 16, № 3. С. 1–13. URL:

- https://chemphys.edu.ru/issues/2015-16-3/articles/578/

- 5. Alexeev M.M., Semenov O.Y., Yakush S.E. Experimental study on cellular premixed propane flames in a narrow gap between parallel plates // Combust. Sci. Technol. 2018. Vol. 191, iss. 7. P. 1256–1275. DOI: 10.1080/00102202.2018.1521394

- 6. Fernandez-Galisteo D., Kurdyumov V.N., Ronney P.D. Analysis of premixed flame propagation between two closely-spaced parallel plates // Combustion and Flame. 2018. Vol. 190. P. 133–145. DOI: 10.1016/j.combustflame.2017.11.022

- 7. Bychkov V.V., Liberman M.A. Dynamics and stability of premixed flames // Phys. Rep. 2000. Vol. 325, iss. 4-5. P. 115–237. DOI: 10.1016/S0370-1573(99)00081-2

- 8. Ju Y., Maruta K. Microscale combustion: Technology development and fundamental research // Prog. Energy Combust. Sci. 2011. Vol. 37, iss. 6. P. 669–715. DOI: 10.1016/j.pecs.2011.03.001

- 9. Москалевa П.В., Денисенко В.П., Кириллов И.А. Классификация и динамика ультрабедных водородовоздушных пламен в горизонтальных цилиндрических ячейках Хеле-Шоу // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2023. Т. 164, вып. 1. С 117–128. DOI: 10.31857/S0044451023070118

- 10. Sivashinsky G.I., Clavin P. On the nonlinear theory of hydrodynamic instability in flames // J. Phys. France. 1987. Vol. 48, no. 2. P. 193–198. DOI: 10.1051/jphys:01987004802019300

- 11. Minaev S.S., Pirogov E.A., Sharypov O.V. A nonlinear model for hydrodynamic instability of an expanding flame // Combustion, Explosion and Shock Waves. 1996. Vol. 32. P. 481–488. DOI: 10.1007/BF01998569

- 12. Sarraf E.Al., Almarcha C., Quinard J., Radisson B., Denet B. Quantitative analysis of flame instabilities in a Hele-Shaw burner // Flow, Turbulence and Combustion. 2018. Vol. 101. P. 851–868. DOI: 10.1007/s10494-018-9940-4

- 13. Алексеев М.М., Семенов О.Ю. Экспериментальная установка для изучения пламени // Приборы и техника эксперимента. 2024. № 1. C. 208–210. DOI: 10.31857/S0032816224010292

- 14. Veiga-Lopez F., Martinez-Ruiz D., Fernandez-Tarrazo E., Sanchez-Sanz M. Experimental analysis of oscillatory premixed flames in a Hele-Shaw cell propagating towards a closed end // Combustion and Flame. 2019. Vol. 201. P. 1–11. DOI: 10.1016/j.combustflame.2018.12.005

- 15. Jang H.J., Jang G.M., Kim N.I. Unsteady propagation of premixed methane/propane flames in a mesoscale disk burner of variable-gaps // Proc. Combust. Inst. 2019. Vol. 37, iss. 2. P. 1861–1868.

- 16. Yakush S.E., Semenov O.Yu., Alexeev M.M. Premixed propane-air flame propagation in a narrow channel with obstacles // Energies. 2023. Vol. 16, no. 3. Id. 1516. DOI: 10.3390/en16031516

- 17. Matalon M. Intrinsic flame instabilities in premixed and nonpremixed combustion // Annu. Rev. Fluid Mech. 2007. Vol. 39. P. 163–191.

- DOI: 10.1146/annurev.fluid.38.050304.092153