Горючие сланцы Тимано-Североуральского региона: новые результаты исследований, новые перспективы освоения

Автор: Бурцев И.Н., Салдин В.А., Анищенко Л.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (182), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128444

IDR: 149128444

Текст статьи Горючие сланцы Тимано-Североуральского региона: новые результаты исследований, новые перспективы освоения

К. г.-м. н. И. Н. Бурцев, к. г.-м. н. В. А. Салдин, к. г.-м. н. Л. А. Анищенко, к. г.-м. н. С. С. Клименко, к. г.-м. н. В. В. Удоратин, О. С. Процько, И. В. Попов, Д. О. Машин, Д. Н. Шеболкин, Н. С. Суворова, А. fi. Утова

Горючие сланцы продолжают оставаться важным энергетическим ресурсом, источником углеводородов, сырьем для химического производства, строительной индустрии, сельского хозяйства и многих других сфер использования.

Периоды бурного интереса, проявляемого к сланцам в мире, коррели-

руют с периодами значительного роста цен на нефть. В некоторых энергодефицитных странах освоение месторождений горючих сланцев ставит целью ликвидацию зависимости от импорта нефти (Иордания, Израиль и другие). В пересчете на потенциально извлекаемое из сланцев масло (сланцевую нефть) мировые ресурсы состав-

ляют свыше 500 млрд т. Наиболее крупными ресурсами сланцевой нефти обладают США, Россия, Китай, Бразилия, Эстония, Иордания, Австралия.

Все месторождения и проявления горючих сланцев Тимано-Северо-уральского региона входят в состав обширной Волжско-Печорской сланценосной провинции. Промышленная сланценосность приурочена к отложениям верхней юры.

Нашей задачей ставилось изучение геологии месторождений и оценка перспектив их промышленного освоения с учетом новых разработок, имеющихся в стране и мире. В 2008— 2009 гг. проводились полевые работы на Айювинском и Чим-Лоптюгском месторождениях горючих сланцев.

В flренгском районе две трети перспективных ресурсов сосредоточены на Чим-Лоптюгской площади. Сланценосная толща общей мощностью 1.2—17 м содержит три пласта, мощность которых варьирует от 0.4 до 3.2 м.

В ходе изучения состава органического вещества горючих сланцев в нем были выделены легко гидролизуемые вещества, в том числе аминокислоты, гуминовые кислоты, хлороформенный битум А, спиртобензольный битум С и нерастворимое органическое вещество (ОВ) — кероген .

Результаты исследований позволяют говорить о многокомпонентно-сти органической массы юрских сланцев и значительном участии гумусового вещества. На основании результатов пиролитического, элементного анализов, микроскопического изучения и результатов исследования по методу полукоксования выделены четыре типа ОВ:

-

1. Преимущественно водорослевый (альгинитовый) (I тип по Тиссо и Вельте, 1982).

-

2. Альгинито-инертинитовый (I—IV типы).

-

3. Резинито-альгинитовый (I—II типы).

-

4. Существенно гумусовый (III— IV типы).

В результате проведенных исследований определена новая корреляция пластов горючих сланцев, выделены новые литолого-стратиграфические маркеры. Почти по всему интервалу сланценосных отложений отмечается присутствие цеолитов (гейландита), иногда в значительных количествах (до 50 %). Получены новые данные по минералогии и геохимии горючих сланцев и вмещающих пород. Выяснен минеральный состав глин — хлорит, иллит, каолинит и смектит с участием смешанослойных образований. Установлено, что повышенные содержания никеля и кобальта в глинах связаны с присутствием микрокристаллов ваэси-та, расположенных на поверхности зерен различных минералов. Максимальные содержания Mo и V коррелируются с распространением горючих сланцев в разрезе и отчетливо концентрируются в золах (продуктах полукоксования). Дополнен список органических остатков в средневолжских отложениях Чим-Лоптюгского месторождения. Найдены хорошей сохранности иглы ежей рода Rhabdocidaris, встречены беззамковые брахиоподы Lingula, обнаружен слой глин переполненных радиоляриями рода Parvicingula.

От состава и типа органического вещества напрямую зависят технологические свойства горючих сланцев. Проведенные в нашем институте, в

Институте сланцев Таллиннского технического университета, ООО «ТТУ» (Санкт-Петербург) и других организациях технологические исследования подтверждают высокое качество горючих сланцев месторождений: теплота сгорания сланцев — 9— 25 Мдж/кг; выход смолы — 10—35 %; содержание серы в сланцах — 1.6— 4.2 %, в смоле — менее 2 %.

С учетом существенной контрастности вмещающих пород (глин) и сланцев по радиоактивности и по удельной атомной плотности рекомендуется применить технологию предварительной сортировки и сепарации добываемой горной массы — для отделения сланцев от глин и для повышения качества сырья, отправляемого на переработку. Пробы горючих сланцев проходят в настоящее время тестовые испытания в компании Commodas Mining GmbH (Германия). Использование такой технологии позволит отработать одним забоем и кондиционные сланцы третьего пласта и некондиционные по мощности нижележащие пропластки.

Добычные работы могут вестись с применением современных комбайнов типа Wirtgen. Это позволит отработать тонкие пласты с минимальными потерями полезного ископаемого.

В результате переработки горючих сланцев получают четыре основных товарных продукта: сланцевое масло; электроэнергию; топливный газ; сланцевую золу. И это уже открытие нового для России рынка продуктов сланцепереработки. Но дальнейшие перспективы связаны и с увеличением глубины переработки в каждом из вышеперечисленных товарных продуктов и создание новых отраслей промышленного производства.

АМИНОКИСЛОТЫ - ИНДИКАТОРЫ СОБЫТИЙНЫХ РУБЕЖЕЙ - ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО МОРСКОГО БАССЕЙНА В РАННЕМ ПАЛЕОЗОЕ?

Д. г.-м. н. Т.

На территории европейского Северо-Востока брахиоподы являются одной из самых распространенных и хорошо изученных групп фауны, содержащихся в разнофациальных отложениях всех горизонтов нижнего палеозоя. В связи с этим брахиоподы послужили материалом для исследований по выявлению

М. Безносова, к. г.-м. н. С. Н. Шанина биохимической реакции этих организмов на изменение внешних условий среды и возможных отклонений в содержании аминокислот в раковинах и вмещающих их породах в ходе их диа- и катагенетических преобразований. В качестве объектов были выбраны представители отрядов пентамерид, строфоменид, атри-

пид, спириферид и ринхонеллид. Исследован аминокислотный состав брахиопод и вмещающих пород из силурийских и пограничных с ними отложений ордовика и девона Северного Урала (р. Илыч), Приполярного Урала (р. Кожим), гр. Чернышева (рр. Шарью, Поварница) и скв. 76-Лабаганская. Среди индивидуальных аминокислот в изученных раковинах и породах обычно доминируют глицин, серин, глутаминовая кислота и лейцин, а треонин, пролин и валин часто отсутствуют. Содержание аминокислот широко варьирует в изученных раковинах (0.04—0.19 мг/г раковины) и практически не изменяется в карбонатных породах (0.03—0.06 мг/г породы).

Результаты биохимического изучения раковин брахиопод показали изменение содержания в них аминокислот на рубеже ордовика и силура: увеличение концентрации аминокислот от 40 мкг/г в ордовике до 50—

80 мкг/г в раннем лландовери (яре-нейское и лолашорское время); уменьшение концентрации до 40 мкг/г в конце лландовери (марш-рутнинское время), резкий подъем до 100—190 мкг/г в венлоке (войвывское время), уменьшения значений в луд-лове и пржидоле до 40 мкг/г и увеличение до 80 мкг/г в раннем девоне (овинпармское время). Максимум содержания аминокислот зафиксирован в раковинах брахиопод, отобранных непосредственно выше уровня палеонтологически доказанной границы лладовери—венлок.

Установлено, что состав и содержание аминокислот в раковинах раннепалеозойских брахиопод в значительной степени зависят от первичных условий осадконакопления и фациальной приуроченности. Большое влияние на состав и содержание аминокислот в ископаемых раковинах брахиопод оказали процессы катагенетического прогрева пород Тимано-Североуральского бассейна (от стадий МК3—МК4 до АК1).

Данные по аминокислотам сопоставлены с палеонтологическими и седиментологическими исследованиями. Результаты исследований показали повышение концентраций аминокислот в изученных раковинах брахиопод, приуроченное к рубежам экосистемных перестроек, совпадающих с переломными геологическими и биотическими событиями в истории развития Тимано-Североураль-ского палеобассейна: на рубежах ордовик—силур (событие Хирнант), лландовери—венлок (событие Ире-викен), силур—девон (событие Клонк). В случае подтверждения полученных результатов дальнейшими исследованиями, будет рассмотрена возможность использования аминокислотного анализа в распознавании важных событийных уровней в раннем палеозое.

В связи с повышенным интересом геологов к обогащенным углеродом «черносланцевым» горизонтам осадочной оболочки Земли, большой популярностью пользуется концепция ОАЕ (ocean anoxic events) — глобальных аноксических событий в Мировом океане, связанных с катастрофически-быстрыми потеплениями, порождавшими термогалинную стратификацию океана. Эта стратификация и создавала аноксию океана, приводившую к усиленному захоронению больших масс углерода в углеродистых осадках — прекурсорах «черных сланцев». Главную информацию об ОАЕ несет изотопный состав карбонатного и органического углерода осадочных пород, измеряемый величинами изо-

СООТНОШЕНИЯ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА

В СТРАТИСФЕРЕ И БИОСФЕРЕ: ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ

Д. г.-м. н. fl. Э. fiдович топного уплотнения δ13Cкарб и δ13Cорг. Вследствие прогресса лабораторной техники, в последние годы определение δ13Cкарб и δ13Cорг стало общедоступным; в литературу хлынул поток новых анализов, зачастую получающих весьма противоречивую интерпретацию. В статье сделана попытка обобщения этой новой изотопной информации, с выделением шести типовых вариантов соотношения величин δ13Cкарб и δ13Cорг. В генетическом отношении эти варианты сводятся к четырем геологическим сценариям.

-

1. Величина δ 13Cкарб остается приблизительно стабильной, а меняется только величина δ 13Cкарб Такое соотношение трактуется в терминах либо «черносланцевой» седиментации, либо «черносланцевого» диагенеза.

-

2. Величина δ 13Cорг изменяется без ясной связи с величиною δ 13Cкарб, что увязывается с биотическим и фациальным фактором — флуктуациями поставки в осадок изотопно-легкого (липидного) аквагенного ОВ или изотопно-тяжелого терригенного (лиг-нин-целлюлозного) ОВ.

-

3 И δ 13Cорг, и δ 13Cкарб сильно утяжеляются вследствие падения уровня атмосферного р СО2. Такая ситуация

-

4. И δ 13Cорг, и δ 13Cкарб сильно облегчаются, причем величина изотопного сдвига у них соотносится примерно как 2:1. Этот сценарий наиболее изучен; он отвечает мезозойским и позднепалеогеновому ОАЕ и обусловлен интенсивным поступлением в биосферу эндогенных парниковых газов (СО2 и СН4) в периоды мощного вулканизма и метаморфизма.

возникает вследствие извлечения больших объемов СО2 из атмосферы в черные сланцы после завершения ОАЕ и может коррелироваться с периодами оледенений.

Первый сценарий может быть назван резервуарным, поскольку определяется соотношением резервуаров подвижного углерода — окисленного (карбонатного) и восстановленного (органического). Второй сценарий можно назвать биотическим . Оба они имеют локальные (региональные) масштабы, ограниченные отдельными акваториями и территориями. Третий сценарий можно назвать ледниковым , а четвертый — парниковым . Оба они являются общебиосферными, поскольку отражают изменение изотопного состава всего подвижного углерода в биосфере.

Объектом наших исследований являлись отложения нижней перми по обнажениям р. Кожим Приполярного Урала.

Цель работы заключалась в изучение терригенных пород отложения артинского и кунгурского ярусов Приполярного Урала для уточнения перспектив нефтегазоносности. При изучении нефтегазоматеринских свойств пород особое внимание уделялось содержанию органического вещества (ОВ), его компонентному составу и составу битумоидов.

Установлено, что в отложениях кургурского яруса косьинской свиты содержание органического углерода

КРИСТАВВОФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИВОВИНЕЙНЫК ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИСТАВВА ПРИ РАСТВОРЕНИИ

Неравновесный процесс растворения кристалла в диффузионной среде можно описать особым кристаллофизическим тензором, выражающим свойство устойчивости химических связей атомов на произвольной поверхности кристалла под воздействием кристаллорастворяющей среды. Симметричный тензор устойчивости химических связей второго ранга определяет форму кристалла и значения компонентов тензора, вычисляются по форме светового рефлекса на гониометре. На примере кристаллов алмаза показано, что поверхность кристалла можно отождествить с характеристической поверхностью тензора устойчивости. Дано описание криволинейных поверхностей природных алмазов из flкутии, Бразилии и Урала

ОРГАНИЧЕС КОЕ ВЕЩЕСТВО НИЖНЕПЕРМСКОК

ОТЛОЖЕНИЙ ПРИПОЛЯРНОГО УРАВА

К. г.-м. н. О. В. Валяева, О. С. Процько, О. Озерова

в породах низкое, изменяется от 0.56 до 0.91 %. Органическое вещество характеризуется низкой генерацией би-тумоидов ( β xб 0.22—0.57 %) и имеет смешанный характер, в составе которого выделяются компоненты инертинита, витринита и переходные разности, о чем также свидетельствует распределение н-алканов и изопреноидов. Накопление исходного органического вещества проходило в окислительной обстановке. Породы характеризуются низкими значениями водородного индекса и генерационного потенциала, что позволяет отнести их к бедным нефтематеринским породам.

В отложениях чернореченской свиты содержание органического углерода изменяется в более широком интервале (от 0.11 до 1.47 %), чем в отложениях косьвинской свиты. Анализ образцов методом газожидкостной хроматографии показал, что для выделенных из исследуемых пород битумоидов, источником является ОВ смешанного типа, что проявляется в бимодальном распределении н-алканов. Однако они отличаются ко-

Д. г.-м. н. В. И. Ракин центральными поверхностями второго порядка: парой плоскостей, эллиптическим цилиндром и трехосным эллипсоидом. Параметры поверхностей второго порядка определяют форму растворения и понятия простая, стационарная, предельная формы растворения приобретают конкретное и точное содержание. Соответственно, кристаллография криволинейных форм растворения перестает быть описательной наукой.

Для наглядного отображения формы кристалла предложено использовать диаграммы формы, на которых по осям откладываются параметры поверхностей второго порядка. Таким образом, становится возможным точный статистический анализ форм растворения реальных кристаллов и ре- личественным вкладом гумусовой и сапропелевой составляющих, что проявляется в различии распределения н-алканов в средне- и высокомолекулярной областях. Накопление ОВ происходило в бескислородных условиях. Значения показателей, рассчитанные по пиролитическим данным характеризуют породы как бедные нефтегазоматеринские породы (НГМП).

Отложения кожимской свиты отличаются от нижележащих отложений большим литологическим разнообразием. Здесь выделяется два типа битумоидов, ОВ характеризуется гетерогенным составом исходной биомассы. Отмечается вклад гумусовой и бактериально-водорослевой составляющих. Биопродукты высших растений представлены окисленными (инертинитовыми) и гелифици-рованными (витринитовыми) компонентами. Первые составляют доминирующую часть, что определяет низкий УВ потенциал ОВ. Бактериально-водорослевое вещество составляет незначительную часть в исходной биомассе.

шение минералогических и геологических проблем. Однако развитие кристаллографии криволинейных форм растворения других минералов не ограничивается описанными поверхностями. В рамках кристаллофизического подхода к процессу растворения допустимо образование гиперболоидных поверхностей на кристаллах.

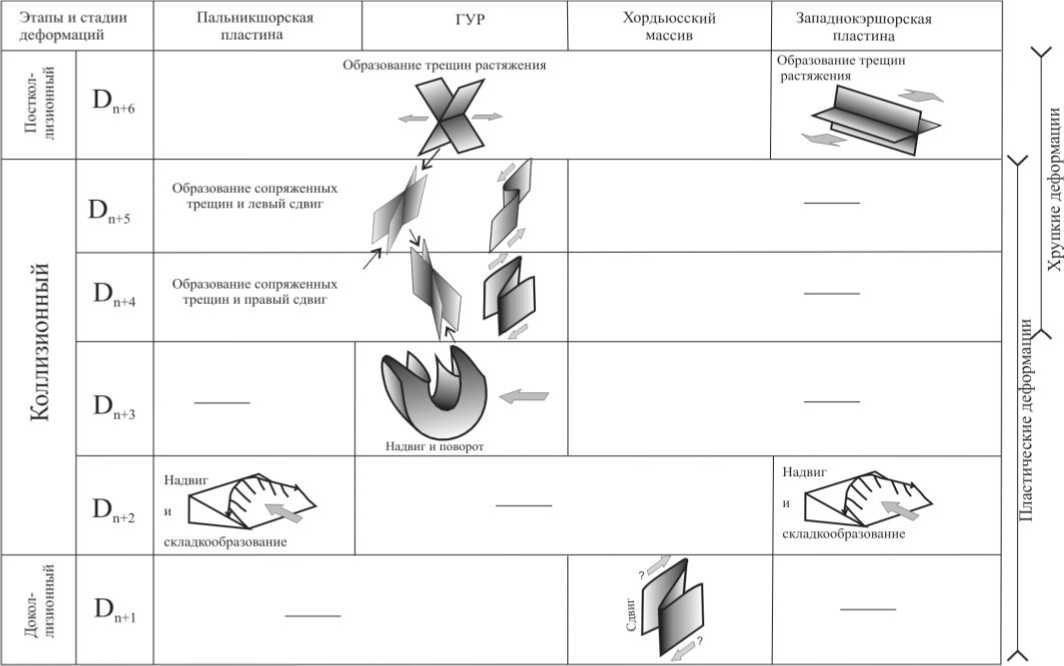

При рассмотрении структурных парагенезов пород зоны Главного Уральского разлома (ГУР) в районе хр. Хордъюс на Полярном Урале, где с запада на восток наблюдается смена четырех тектонических единиц (паль-никшорской пластины, Главного Уральского разлома, массива Хордъ-юс, западнокэршорской пластины), выявлено шесть стадий деформаций (рисунок). Стадии деформации определяют этапы формирования коллизи-онно-акреционного Уральского орогена и связанные с некоторыми из них метаморфические преобразования.

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУ КТУРА МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ ЗОНЫ ГЛАВНОГО УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА

К. г.-м. н. К. В. Куликова, магистр С. Н. Сычев *

Доколлизионный этап выделен только в породах массива Хордъюс , где идентифицированы деформации сдвига. Этот структурный парагенез отличается от такового в метаморфитах пальникшорской пластины, прилегающей к массиву с запада и в габброи-дах западнокэршорской пластины (нижней структурной единицы Войка-ро-Сынинского аллохтона) — с востока. Именно на этой доколлизионной стадии (Dn+1) по габброидам массива Хордъюс были сформированы две основные гранатсодержащие разновидности метаморфических пород — дру-зиты и гранат-клиноцоизит — амфибо-ловые кристаллосланцы.

Коллизионный этап проявлен в пластических и хрупких деформациях четырех последующих стадий.

Структурный парагенез в породах пальникшорской и западнокэр-шорской пластин на стадии Dn+2 фиксирует региональное надвигообразо-вание в начале формирования колли-зионно-акреционного Уральского орогена, когда произошло тектоническое совмещение этих толщ. Имен- но тогда в породах пальникшорской пластины был сформирован первичный барроазит-клиноцоизит-кварц-альбитовый метаморфический парагенезис, простирание линейных текстур которого совпадает с общим простиранием надвинутых толщ.

Выжимание массива Хордъюс с уже сложившимся структурно-метаморфическим парагенезом произошло на стадии Dn+3, об его встраивании в общую уральскую структуру свидетельствуют милониты, которые определяют зону ГУР вдоль западной границы массива.

На стадии Dn+4 и Dn+5 определяющими были сдвиговые деформации по ранее заложенным надвиговым поверхностям, во время которых в породах пальникшорской пластины образовывался вторичный гранат-барро-азит-клиноцоизит-кварц-альбитовый парагенезис.

Постколлизионный этап эволюции орогена фиксируется по трещинам растяжения, сформированным во всех тектонических единицах зоны ГУР на завершающей шестой стадии (Dn+6).

Стадии деформации пород зоны Главного Уральского разлома района хр. Хордъюс (Полярный Урал)

* Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.

Анализ деятельности академических музеев осуществляется по четырем основным направлениям: фондовая, исследовательская, экспозиционно-выставочная и просветительская работа.

В 2009 г. монографический фонд пополнился 11 коллекциями: четыре фаунистические коллекции Т. М. Безносовой с Приполярного Урала, Эстонии, Канады и три П. А. Безносова с Вологодской области, fiжной Сибири, Республики Коми. Литологическую коллекцию с Печорского Урала подготовил А. Н. Сандула, минералогические — М. А. Богдасаров (ископаемые смолы мира) и Н. П. fiшкин (силикаты), а также оформлена коллекция образцов нефти и продуктов перегонки коллективом авторов. В фонд рабочих коллекций был принят керн скважины 1‒Сосновская стратотипа ижемской свиты (коллекция О. П. Тельновой) и породы Карского кратера (коллекция Р. А. Фомина).

На 1 января 2010 г. в Геологическом музее им. А. А. Чернова содер-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 0 2009 ГОДУ

С. И. Плоскова жатся 165000 образцов горных пород, руд, минералов, ископаемых остатков. Монографический фонд состоит из 63000 единиц хранения, которые объединены в 539 коллекций. Передано в дар несколько коллекций руд и минералов по заявкам организаций республики и страны.

Исследовательская работа была посвящена в основном составлению двух карт: «ОГН северо-востока Европейской части России» — для выставочного зала музея и «Горные промыслы на территории Коми края в XV — нач. XX вв.» — для атласа Республики Коми. Для первой карты, на основе опубликованной в 2008 г. карты-схемы «ОГН Республики Коми», были подобраны в сотрудничестве с П. П. fiхтановым материалы об объектах геологического наследия на территории Кировской, Архангельской областей и в Пермском крае.

Проведен анализ накопленных за последние годы литературных источников и фотоматериалов по горнорудным промыслам края. Осуществлена инвентаризация музейных коллекций для оценки представительности показа промыслов с помощью музейных экспонатов. Отдельно сгруппированы материалы как по крупным промыслам (Сереговскому солеваренному, Войскому точильному, Кажимскому чугунолитейному и железоделательному, Ухтинскому нефтяному и Ци-лемскому медному), так и по промыслам местного значения, только для собственных нужд населения. Совместно с А. А. Иевлевым составлена карта промыслов края.

Продолжена работа по составлению каталога монографических музейных коллекций.

Основной новинкой в экспозиции 2009 г. стал первый экспонат зала палеонтологии — слепок полного скелета тарбозавра, выполненного по заказу в ПИНе. Первыми его увидели участники XV Геологического съезда РК. В течение года было подготовлено десять временных выставок. Часть из них оформлялась в сотрудничестве с сотрудниками Института геологии. Например, выставки к конференции «Органическая минералогия», были созданы на основе материала, переданного О. В. Ковалевой и С. Н. Шаниной. По результатам поездки на Камчатку О. В. Удоратиной, А. А. Соболевой и И. И. Голубевой сформирована выставка «Вулканиты Камчатки». Вновь порадовал новыми филателистическими подборками Н. И. Тимонин. В этом году он представил марки с видами работ Рафаэля и Пикассо. В рамках ярмарки КомиЭК-СПО в Кировской области музей выезжал с выставкой «Минералы вокруг и внутри человека».

Для посетителей в 2009 г. было проведено 225 экскурсий. Среди иностранных гостей были представители Венгрии, fiжной Кореи, Китая, Бразилии, Финляндии, США, Чехии, Австрии и Италии. Занятия со студентами в музее проводили преподаватели как кафедры геологии СыктГУ, так и других вузов города. В музейных залах были отсняты телесюжеты для ряда передач республиканского телевидения.