Гормональный статус женщин различных национальностей региона Сибири и Дальнего Востока

Автор: Писарева Любовь Филипповна, Одинцова Ирина Николаевна, Ананина Ольга Александровна, Стуканов Сергей Леонидович, Тропина Татьяна Владимировна, Столярова В.А., Шивитоол А.А., Панферова Е.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (44), 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние гормонального статуса у женщин различных национальностей (алтайки, бурятки, русские, тувин- ки, хакаски), проживающих на территории региона Сибири и Дальнего Востока. Показано, что каждая этническая группа уникальна, имеет присущий только ей гормональный статус. Выявлены этнические различия в физическом статусе (рост и вес) женщин. Предполагается, что риск развития рака молочной железы связан с нарушением баланса в гормональном гомеостазе, вызванным воздействием внешнесредовых факторов.

Гормональный статус, индекс массы тела, сибирь и дальний восток, национальности

Короткий адрес: https://sciup.org/14055896

IDR: 14055896 | УДК: 616-055.2(571.1/5

Текст научной статьи Гормональный статус женщин различных национальностей региона Сибири и Дальнего Востока

Известно, что человечество делится на несколько рас (европеоиды, монголоиды и т.д.). Между ними имеются существенные различия, одним из отражений которых является значительный разброс в онкологической заболеваемости у представителей отдельных популяций. У жителей различных стран, заселенных, казалось бы, представителями одной и той же расы, также нередко наблюдаются значимые вариации. Это дает основание полагать, что частота заболеваемости злокачественными новообразованиями, в том числе гормонозависимыми, может модифицироваться как под влиянием факторов внешней среды и образа жизни (особенности диеты, физические и химические канцерогены, ксеноэстрогены, алкоголь, курение и др.), так и под влиянием некоторых этнических особенностей, присущих определенной популяционной группе. Эти особенности проявляют себя в немалой степени различиями в гормонально-метаболическом статусе, которые могут оказаться весьма значимыми для реализации процесса гормонального канцерогенеза. По таким факторам онкологического риска, как репродуктивное поведение, образ жизни и т.п., популяции различной этнической принадлеж-

Таблица 1

Распределение исследуемых женщин

Целью исследования явилось изучение гормонального профиля здоровых женщин этнических групп региона Сибири и Дальнего Востока и установление его значимости для риска развития рака молочной железы.

Материал и методы

В исследование включены 158 здоровых женщин, проживающих в Иркутской области, Приморском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, из них 49 – лица славянской национальности (средний возраст – 50,8 ± 1,6 года) и 109 – лица коренной национальности: алтайки, тувинки, хакаски, бурятки (средний возраст 44,2 ± 1,4 года) (табл. 1).

В крови радиоиммунным методом с использованием стандартных тест-наборов фирмы «Иммунотех» (Чехия) определяли содержание эстрадиола (Е2), прогестерона (ПР), пролактина (Прл), фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, тестостерона (ТС), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и

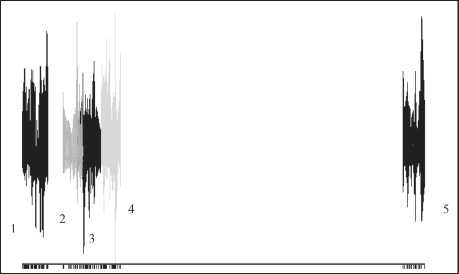

Рис. 1. Визуализация гормонального статуса у лиц различных этнических групп (1 – русские, 2 – алтайки, 3 – хакаски, 4 – бурятки, 5 – тувинки)

тиреотропного гормона (ТТГ). Определялась медиана показателей. Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерной программы Statistica 7.0. Для оценки статистически значимых различий показателей между группами использовали критерий Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение

Жизнь и здоровье человека тесно связаны с региональными гелиофизическими особенностями окружающей среды обитания [2]. У представителей каждой этнической группы, проживающей в Сибири, сформирован свой «морфотип», имеющий специфические генетические и фенотипические особенности, определяющие предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Для каждого народа существует характерный для него «экологофизиологический портрет» [1, 14].

С использованием пакета NovoSpark ® Visual-izer (Эйдензон Д.), позволяющего визуализировать многомерные данные и представить каждое многомерное наблюдение в виде двумерной кривой (при этом, так как в единицы измерения показателей были неоднородны, результаты были нормализованы, т.е. выражены в единой системе измерений), получено, что в изучаемых этнических группах наблюдаются особенности гормонального профиля (рис. 1). Каждая этническая группа уникальна, имеет присущий только ей гормональный статус, так как неповторима наследственная программа, реализованная в его онтогенезе, специфичны и условия среды, контролирующие реализацию генотипа в фенотип.

Оценка различий показателей между группами подтвердила это положение (табл. 2). Уровень таких гормонов, как эстрадиол и те-

Таблица 2

Содержание гормонов у здоровых женщин различных этнических групп

|

Гормон |

Русские |

Коренные народы |

Тувинки |

Алтайки |

Хакаски |

Бурятки |

|||||

|

Медиана |

Медиана |

КМУ |

Медиана |

КМУ |

Медиана |

КМУ |

Медиана |

КМУ |

Медиана |

КМУ |

|

|

ЛГ, МЕ/л |

16,87 (5,20– 38,70) |

11,38 (4,22– 26,45) |

15,50 (10,43– 34,070 |

16,05 (6,34– 38,13) |

8,91 (4,74– 22,47) |

7,35 (2,21– 18,96) ↓ |

Z=2,096; p=0,036 |

||||

|

ФСГ, МЕ/л |

26,32 (8,47– 116,21) |

13,60 (4,91– 43,76) ↓ |

Z=2,305; p=0,021 |

6,62 (2,68– 22,62) ↓ |

Z=2,508; p=0,012 |

22,36 (18,70– 53,43) |

12,49 (4,90– 68,96) |

7,78 (4,69– 32,24) ↓ |

Z=2,776; p=0,006 |

||

|

Прл, нг/мл |

10,25 (6,88– 15,75) |

6,56 (4,17– 10,26) ↓ |

Z=3,391; p=0,000 |

2,33 (2,06– 4,23) ↓ |

Z=3,923; p=0,000 |

6,40 (5,53– 6,97) ↓ |

Z=2,631; p=0,008 |

5,5 (4,19– 8,63) ↓ |

Z=2,775; p=0,005 |

9,55 (6,06– 15,32) |

|

|

ПР, пг/мл |

0,74 (0,24– 7,86) |

0,62 (0,28– 1,7) |

0,86 (0,21– 7,24) |

0,41 (0,18– 0,72) |

0,36 (0,18– 0,98) |

0,77 (0,53– 1,80) |

|||||

|

ТС, нг/мл |

0,41 (0,4– 0,75) |

0,75 (0,5– 1,54)↑ |

Z=-3,494; p=0,000 |

0,81 (0,69– 1,07)↑ |

Z=-3,089; p=0,002 |

0,60 (0,45– 0,87) |

1,44 (0,68 – 2,85) ↑ |

Z=-3,408; p=0,001 |

0,66 (0,49– 0,95) ↑ |

Z=-2,041; p=0,041 |

|

|

Е 2 , нМоль/л |

0,20 (0,11– 0,39) |

0,41 (0,17– 0,79)↑ |

Z=-3,585; p=0,000 |

0,81 (0,54– 1,55)↑ |

Z=-5,374; p=0,000 |

0,11 (0,08– 0,19) ↓ |

Z=2,037; p=0,041 |

0,44 (0,16– 0,85)↑ |

Z=-2,711; p=0,007 |

0,41 (0,24– 0,74)↑ |

Z=-3,452; p=0,001 |

|

ТТГ, млЕ/мл |

2,31 (1,72– 3,27) |

1,61 (1,05– 2,88) ↓ |

Z=2,988; p=0,003 |

0,67 (0,3– 0,89) ↓ |

Z=2,988; p=0,003 |

2,07 (1,49– 3,75) |

1,46 (0,86 –2,43) ↓ |

Z=3,215; p=0,001 |

1,83 (1,13– 3,09) ↓ |

Z=-1,942; p=0,052 (не значимо) |

|

|

Т3, нМоль/л |

2,32 (1,21– 3,72) |

2,13 (1,70– 3,02) |

1,96 (1,46– 2,59) |

4,58 (3,72– 5,38)↑ |

Z=-3,830; p=0,000 |

1,82 (1,34– 2,31) |

2,13 (1,79– 2,49) |

||||

|

т 4 , пМоль/л |

20,13 (17,11– 25,29) |

15,90 (10,71– 19,60) ↓ |

Z=3,709; p=0,000 |

19,28 (16,38– 20,77) |

24,87 (19,16– 32,20)↑ |

Z=-2,023; p=0,0,43 |

14,48 (10,14– 17,21) ↓ |

Z=3,774; p=0,000 |

13,191 (9,08– 15,89) ↓ |

Z=4,750; p=0,000 |

|

Примечание: показатели сравнивались по отношению к русским; КМУ – критерий Манна–Уитни стостерон, выше у представительниц коренных народов Сибири, а болеют они РМЖ реже, что позволяет сделать предположение, что изначальный уровень этих гормонов у здоровых женщин не является определяющим как фактор риска развития этого заболевания, а отражает разные способы адаптации к внешней среде. Кроме того, в развитии гиперэстрогенемии и связанного с ней риска развития РМЖ придают значение не эстрадиолу, а другому эстрогену – эстрону, особенно у женщин, находящихся в постменопаузе и имеющих избыточную массу тела или ожирение вне зависимости от менопаузального статуса [22]. Также повышенный уровень эстрогенов и тестостерона у женщин коренной национальности по сравнению с русскими женщинами, по-видимому, не следует однозначно интерпретировать, поскольку функциональной активностью обладают лишь свободные формы гормонов, а их определение

Таблица 3

|

Национальность |

Показатель |

Среднее значение |

Медиана |

Станд. отклонение |

Станд. ошибка |

|

Алтайки, n = 18 |

Рост |

1,57 |

1,58 |

0,04 |

0,01 |

|

Вес |

63,11 |

60,00 |

7,95 |

1,87 |

|

|

ИМТ |

25,45 |

24,62 |

2,82 |

0,66 |

|

|

Бурятки, n =39 |

Рост |

1,61 |

1,62 |

0,07 |

0,01 |

|

Вес |

66,92 |

69,00 |

12,75 |

2,04 |

|

|

ИМТ |

25,71 |

25,71 |

4,86 |

0,78 |

|

|

Тувинки, n=21 |

Рост |

1,59 |

1,60 |

0,06 |

0,01 |

|

Вес |

68,33 |

68,00 |

13,50 |

2,95 |

|

|

ИМТ |

26,86 |

26,03 |

5,08 |

1,11 |

|

|

Хакаски, n =34 |

Рост |

1,59 |

1,59 |

0,04 |

0,01 |

|

Вес |

62,44 |

61,50 |

10,73 |

1,84 |

|

|

ИМТ |

24,74 |

24,99 |

4,35 |

0,75 |

|

|

Русские, n =49 |

Рост |

1,62 |

1,63 |

0,05 |

0,01 |

|

Вес |

74,47 |

72,00 |

12,99 |

1,86 |

|

|

ИМТ |

28,17 |

27,89 |

4,40 |

0,63 |

|

|

Женщины, коренных национальностей |

Рост |

1,60 |

1,60 |

0,06 |

0,01 |

|

Вес |

65,21 |

65,00 |

11,76 |

1,11 |

|

|

ИМТ |

25,59 |

25,57 |

4,48 |

0,42 |

Антропометрические показатели женщин различных этнических групп

возможно только с учетом глобулина, связывающего половые стероиды (SHBG) – белка, обладающего большой буферной емкостью, основной функцией которого является регулирование уровня свободного тестостерона и эстрадиола в сыворотке и тканях. Не исключено, что у женщин коренной национальности уровень этого белка повышен, таким образом, фракция свободного тестостерона и эстрадиола будет

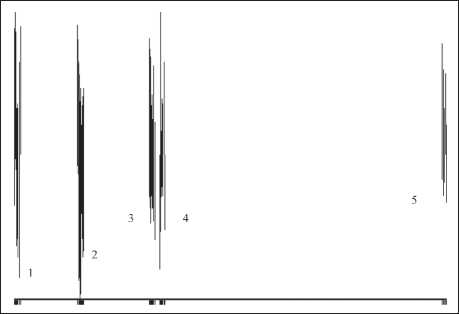

Рис. 2. Визуализация показателей роста и массы у лиц различных этнических групп (1 – бурятки, 2 – русские, 3 – хакаски, 4 – тувинки, 5 – алтайки)

незначительна. Очевидно, что для различных популяций существует свое понятие «норма» гормонального статуса, имеются специфические отличия, определяемые как этническим, так и внешнесредовыми факторами (климатогеографическими, социальными, техногенными).

Уровень пролактина практически в 2 раза выше у русских женщин по сравнению с женщинами коренной национальности, что подтверждает роль гиперпролактинемии как фактора риска РМЖ и находится в соответствии с теорией пролактин-индуцированного канцерогенеза. Несмотря на многолетнее изучение, гипотеза о роли повышенной экскреции эстрогенов в развитии рака молочной железы не получила убедительного научного подтверждения. По мнению некоторых ученых, с генезом рака молочной железы могут быть связаны не столько особенности экскреции эстрогенов, сколько конституциональные особенности их метаболизма в организме [12, 13, 16].

Влияние среды обитания на гормональную активность организма довольно существенно. Как показали результаты научных исследований, у коренных народов Сибири наблюдаются осо-

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2011. №2 (44)

бенности морфологических и биохимических параметров: уменьшение габаритных размеров тела, высокая степень выраженности мышечного и костного компонентов при незначительной величине развития жировой ткани, более позднее наступление биологической зрелости, низкорослость, преобладание брахиморфного типа телосложения [8, 9, 10, 11].

При изучении физического статуса (рост и вес) женщин выявлены этнические различия (рис. 2). Женщины славянской национальности, оказались крупнее, их рост и масса тела больше аналогичных параметров женщин коренных национальностей (табл. 3).

По результатам антропометрии у обследованных женщин производили расчет индекса массы тела (ИМТ). Средние значения ИМТ лежали в пределах нормы (18,5–24,99) только у хакасок (24,74) и незначительно превышали норму у алтаек (25,45), буряток (25,71) и тувинок (26,86), у русских показатель был близок к верхней границе нормы (28,17). Значения ИМТ у алтаек (z= –2,46, p=0,013), буряток (z= –2,24, p=0,025), хакасок (z= –3,32, p=0,000) статистически значимо ниже, чем у русских, у тувинок разница статистически не значима. В целом ИМТ у женщин коренных национальностей статистически значимо ниже, чем у русских (z= –2,43, p=0,015). Таким образом, среди женщин коренных национальностей чаще регистрировалась нормальная масса тела (43,75 %), чем у женщин-европеоидов (24,69 %) (χ2=5,74, p<0,017). При этом статистически значимая разница в показателях ИМТ отмечалась только у женщин, находящихся в менопаузе, доля женщин с избыточной массой тела у русских (80,5 %) статистически значимо выше (χ2=12,91, p<0,0003), чем у лиц коренных национальностей (41,2 %).

Исходя из этого, можно предположить, что определенную роль в повышении риска развития РМЖ играет наличие избыточной массы тела, которая, наряду с ожирением, особенно у женщин постменопаузального возраста, может быть тем фоном, на котором при возрастном дефиците эстрогенов («выбывании» гонадной функции) вероятно относительное повышение их концентрации. Жировая ткань является местом экстрагонадного синтеза половых гормо- нов из андрогенов. Чем больше жировой ткани, тем выше уровень эстрогенов, при этом их количество в ткани молочной железы может быть в несколько раз выше, чем в сыворотке крови [3, 5]. Кроме того, ожирение выступает основным фактором риска формирования метаболического синдрома, симптомокомплекса, объединяющей основой всех проявлений которого является первичная инсулинрезистентность и связанная с нею системная гиперинсулинемия [18, 19, 21]. Ожирение само способствует своему дальнейшему развитию и при определенной степени запускает развитие порочного круга: ожирение – инсулинрезистентность – гиперинсулинемия – ожирение и т.д. [6, 15, 21]. Инсулинорези-стентность является одним из тех параметров, который наряду с нарушениями в продукции стероидов в настоящее время расценивается как один из ведущих факторов предиспозиции к развитию рака молочной железы. Избыточная концентрация инсулина может модифицировать стероидогенез – как за счет прямого влияния на синтез стероидов в яичниках и надпочечниках, так и путем угнетения продукции, глобулина, связывающего половые стероиды в печени и последующего увеличения в крови концентрации свободной фракции эстрадиола. Кроме того, инсулин может играть роль посредника в процессах стимуляции роста клеток, вызванного прогестероном, пролактином и глюкокортикоидами [4, 20]. Между половыми гормонами и жировой тканью существуют сложные взаимоотношения с определенными особенностями в различные возрастные периоды женщины - от пубертата до постменопаузы. Нередко довольно трудно определить, что первично, а что вторично - гормональный дисбаланс или дефицит/ избыток жировой ткани.

Соответственно, наблюдаемый в настоящее время рост заболеваемости РМЖ среди коренных народов можно объяснить тем, что в результате промышленного освоения территорий и с приходом мигрантов произошло снижение качества их здоровья за счет нарушения биологических, функциональных, социальных и культурных ритмов жизнедеятельности за счет истощения адаптационных резервов организма (избыток или дефицит макро- или микроэлементов, влияние стойких токсических веществ) и переключение метаболизма с жиро-белкового на белково-углеводный тип питания, изменений в социально-профессиональной (замена традиционных занятий скотоводством на другие отрасли) и культурной структуре. Несмотря на многовековое приспособление народов к климатогеографическим факторам, воздействие научно-технического прогресса и негативное действие социально обусловленного стресса привели к сбою в генофенотипически обусловленных механизмах адаптации к факторам среды. Изменение характерного для коренных народов рациона питания, богатого ненасыщенными жирными кислотами и белками, на так называемый «урбанизированный» тип питания с избыточным количеством углеводов и насыщенных жирных кислот является условием, дополняющим и усиливающим негативное действие климато-экологических факторов на организм человека. Употребление большого количества рафинированных углеводов, бедных клетчаткой, приводит к повышению уровня глюкозы в крови и, как следствие, продукции избыточного количества инсулина, что способствует развитию состояния хронической системной гиперинсулинемии. В результате происходит изменение структуры заболеваемости – снижается заболеваемость инфекционными заболеваниями и растет заболеваемость злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистой и эндокринной систем [7, 14]

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует фенотипическая изменчивость показателей гормонального статуса и наблюдаются морфологические особенности у женщин, принадлежащих к различным этническим группам, как отражение взаимоотношений организма со средой. Риск развития РМЖ связан с нарушением баланса в гормональном гомеостазе, вызванным воздействием внешнесредовых факторов.