Горно-луговые почвы центральнго кавказа и влияние растительности на их формирование

Автор: Волокитин Митрофан Петрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 5-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены условия формирования и генетические особенности горно-луговых почв высокогорий Центрального Кавказа. Установлена взаимосвязь почв с растительным покровом и показана их экологическая роль в функционировании горных ландшафтов.

Горно-луговые почвы, почвообразование, фитоценоз, экология

Короткий адрес: https://sciup.org/148201472

IDR: 148201472 | УДК: 631.48:574.24

Текст научной статьи Горно-луговые почвы центральнго кавказа и влияние растительности на их формирование

В высокогорьях формируется уникальный по своим особенностям почвенно-растительный покров, который интересен не только сам по себе, но и с позиции фундаментального почвоведения - генезиса и эволюции почв. Известно, что там, где нет условий для произрастания лесной растительности, свое распространение получает травянистая растительность. Это положение как нельзя лучше характеризует горно-луговые почвы, формирующиеся под луговой растительностью в субальпийском, альпийском и субнивальном поясах. Изменение климата и растительности в зависимости от высоты и экспозиции оказывает значительное воздействие на почвообразовательные процессы и формирование почв. В условиях сильно пересеченного рельефа на склонах разной экспозиции и крутизны резко проявляется смена почвенных разноcтей. На крутых склонах процессы смыва и размыва преобладают над процессами аккумуляции. Здесь формируются смытые и неполноразвитые почвы [6].

Почвообразование в горных условиях протекает на литогенной основе с различной степенью ске-летности (гравий, галька, камень >1мм) почвенного профиля, при закономерном уменьшении с высотой процессов трансформации органического вещества и накопления грубого гумуса [7, 11, 18]. В этих условиях почвенный профиль горно-луговых почв обычно маломощный (60-70 см), слабо дифференцирован, скелетный и хорошо задернован. В профиле выделяются следующие генетические горизонты: А д -(А дт ) -А-В-ВС-С.

К.Х. Бясов [1] в типе горно-луговых почв выделяет пять подтипов: неполноразвитые (примитивные), торфянистые (дерново-торфянистые), типичные, темноцветные и глееватые. Они отличаются друг от друга интенсивностью поступления, превращения и разложения органического вещества и минеральной массы.

Горно-луговые примитивные почвы наибольшее распространение имеют в субнивальном поясе (выше 3200 м). Отдельными участками встречаются почти повсюду в горах, на весьма крутых склонах. Обычно развиваются в условиях высокогорно-

го климата характеризующегося коротким вегетационным периодом, низкими температурами и большой влажностью воздуха. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, растительный покров здесь довольно разнообразный. На непокрытых снегом склонах и скалах растут различные лишайники и мхи: олений мох, исландский мох, цетрария снежная, кукушкин лен и др. На границе тающих ледников и снега встречаются одиночные растения, характерные для альпийских лугов. Встречаются и кустарнички: черника, брусника, дриада кавказская и др. В результате поселения растений происходит задернение скал, осыпей и россыпей, морен, а также других поверхностей.

Для неполноразвитых горно-луговых почв характерен укороченный профиль (А т - АС) и отсутствие переходного горизонта В. Они обладают высокой каменистостью ( содержание скелета размером более 5 см), легким гранулометрическим составом (супесчаные, реже легкосуглинистые). Содержание фракций крупного песка и крупной пыли резко возрастает вниз по профилю. В сочетании с высокой каменистостью горно-луговые почвы легко усваивают выпадающие осадки. Они так же, как правило, хорошо аэрированы.

Особенностью физико-химических свойств исследуемых почв является высокое содержание в них органического вещества. Следует отметить, что процесс минерализации-гумификации растительных остатков является универсальным и имеет глобальный характер. Уже в течение первого года, после поступления растительных остатков в почву, формируется вполне определенный гумусовый комплекс с типичным соотношением основных групп – гуминовых и фульвокислот. Причем, экологические условия оказывают значительно меньшее влияние на интенсивность гумификации растительных остатков в количественном отношении и в соотношении основных компонентов гумусовых веществ, чем происхождение растительных остатков и их состав [14]. Вероятно, поэтому трудно выделить или разделить одни почвы от других по количественному, а иногда и по качественному, содержанию и составу гумусовых веществ.

Кроме высокого содержания грубого гумуса горно-луговые примитивные почвы имеют кислую или слабокислую среду (pH 4,5-5,6), высокую гидроли- и как следствие, имеют низкую степень насыщен-тическую кислотность, обусловленную преимуще- ности основаниями (табл.1). Почвы бедны гидроли-ственно обменным алюминием, характеризуются зуемым азотом, подвижным фосфором и обеспече-низким содержанием обменного кальция и магния, ны калием.

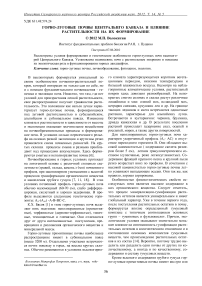

Таблица 1. Физико-химические свойства горно-луговых почв (по данным К.Х. Бясова, 1978, 2000).

|

Генетический горизонт |

Глубина образца, см |

Гумус, % |

Азот общ., % |

Фосфор подв., мг/100 г |

pH |

H+гидр 1 Ca2+ 1 Mg 2+ мг/экв на 100 г почвы |

V,% |

Горно-луговая неполноразвитая на сланцах

|

Ат |

0-7 |

- |

2,9 |

4,0 |

5,0 |

24,3 |

14,6 |

4,0 |

45,0 |

|

А |

7-18 |

23,5 |

2,4 |

1,0 |

5,0 |

24,8 |

8,8 |

2,8 |

28,2 |

|

C |

18-28 |

15,7 |

1,6 |

0,6 |

5,3 |

19,8 |

4,0 |

1,6 |

28,2 |

Горно-луговая альпийская на гранитах

|

Адт |

0-4 |

20,6 |

2,5 |

не опр. |

4,7 |

21,0 |

14,9 |

1,3 |

45,0 |

|

A |

5-15 |

10,9 |

1,8 |

1,5 |

4,4 |

18,2 |

3,9 |

1,1 |

21,5 |

|

B |

22-32 |

4,0 |

0,8 |

1,7 |

4,4 |

13,8 |

3,3 |

1,6 |

26,2 |

|

BC |

38-48 |

2,4 |

0,2 |

1,2 |

4,6 |

7,9 |

0,7 |

0,7 |

15,0 |

Горно-луговая субальпийская на сланцах

|

Ад |

0-5 |

13,2 |

0,77 |

4,6 |

5,6 |

15,6 |

16,8 |

4,8 |

64,8 |

|

A |

6-22 |

6,5 |

0,71 |

1,0 |

5,3 |

20,8 |

5,6 |

1,2 |

30,2 |

|

B |

46-62 |

4,2 |

0,40 |

0,7 |

5,3 |

14,9 |

4,4 |

0,4 |

30,7 |

|

C |

86-108 |

- |

- |

4,6 |

6,5 |

4,37 |

12,0 |

3,2 |

79,6 |

Горно-луговая субальпийская на известняках

|

Ад |

0-9 |

13,8 |

1,41 |

3,52 |

7,2 |

1,96 |

29,8 |

5,4 |

94,7 |

|

А |

9-23 |

8,5 |

0,93 |

2,06 |

7,9 |

0,31 |

27,4 |

2,6 |

99,0 |

|

B |

23-53 |

2,05 |

0,24 |

0,85 |

8,6 |

0,52 |

20,6 |

1,4 |

97,7 |

|

С |

53-75 |

- |

- |

0,65 |

8,6 |

0,41 |

18,8 |

2,8 |

98,1 |

Горно-луговая темноцветная на сланцах

|

Aд |

0-8 |

- |

2,95 |

1,4 |

5,8 |

12,1 |

22,2 |

8,6 |

74,9 |

|

A |

10-20 |

22,2 |

1,84 |

0,6 |

5,7 |

15,2 |

15,4 |

5,4 |

62,4 |

|

B |

30-40 |

8,3 |

0,87 |

1,0 |

5,6 |

10,4 |

3,0 |

2,6 |

13,3 |

Горно-луговые альпийские почвы распространены на склонах северных румбов Скалистого, Бокового и Главного Водораздельного хребтов Центрального Кавказа. Ю.А. Ливеровский [11] отмечает, что на первых стадиях почвообразования в альпийском поясе формируются фрагментарные перегнойно-щебнистые слабокислые, насыщенные основаниями почвы, а на дальнейших стадиях почвообразования почвы приобретают все более кислую реакцию, и образуются кислые сильно не насыщенные основаниями, альпийские дерновоторфянистые почвы.

В качестве примера приведем строение профиля горно-луговой дерново-торфянистой почвы, расположенной на северном склоне (300) Узай-хох. Республика Северная Осетия-Алания. Разрез заложен на высоте 2650 м на замшелом малопродуктивном пастбище [3].

Адт., 0-4 см. Коричневый с сероватым оттенком, сверху свежие мхи, книзу полуразложившийся торф, переход ясный.

А., 5-15 см. Влажный, темно-коричневый, порошистый, уплотнен, переплетен корнями, имеются включения гальки (20%), переход постепенный.

В., 22-32 см. Влажный, темно-коричневый с сероватым оттенком, порошистый, много корней, уплотнен, тонкопористый, переход заметный.

С., 38-48 см. Влажный, коричневато-серый, сильноуплотненный, обилие хряща и щебня (8090%) – элювио-делювий гранитов.

Горно-луговые альпийские почвы имеют полный набор генетических горизонтов при небольшой средней мощности профиля равной - 30-50см. Недостаточные условия для трансформации органического вещества приводят к его накоплению и образованию торфянистого слоя мощностью от 2 до 50 см. Гранулометрический состав альпийских почв колеблется в широких пределах – от супесчаных до тяжелосуглинистых. В составе гранулометрических фракций содержание песка и крупной пыли составляет 60-70%. Почвы, сформировавшиеся на элювио-делювии глинистых сланцев, имеют более тяжелый гранулометрический состав. Характерной особенностью распределения физической глины (частиц менее 0,01 мм) является уменьшение ее содержания с глубиной, и особенно в почвообразующей породе. Структура горно-луговых альпийских почв, из-за высокой влажности и криогенных процессов, распылена и не водопрочна.

В органогенных горизонтах содержание полуторных окислов, кремния и титана увеличивается с глубиной по профилю почв, а биогенных элементов - фосфора, марганца, калия, серы, наоборот, уменьшается. Альпийские почвы обеднены никелем, хромом, ванадием и молибденом, содержание которых меньше, чем в почвах и кларка в литосфере. Вместе с тем, содержание меди, цинка, свинца и кобальта в рассматриваемых почвах больше, чем в среднем в почвах. Так, содержание меди увеличивается от 40 мг/кг в торфяном горизонте до 60 мг/кг в гумусово-аккумулятивном горизонте и до 80 мг/кг в переходном горизонте и материнской породе.

Горно-луговые почвы характеризуются низким содержанием кальция, магния и углекислоты (табл.1). Это связано с резко промывным типом водного режима, при котором происходит интенсивный вынос этих элементов. Реакция почвенной среды кислая, а гидролитическая кислотность высокая, особенно, в верхних органогенных горизонтах (18,2-21,0 мг-экв/100г почвы). Содержание обменного алюминия в горно-луговых почвах находится в широких пределах- 0,96-4,82 мг-экв/100 г почвы, и в большинстве случаев превышает содержание обменного водорода [18]. Насыщенность почв основаниями гумусово-аккумулятивного и переходного горизонтов составляет 21,5-26,2%. Несмотря на высокое содержание в почвах общего азота (2,5%), они бедны гидролизуемым азотом (7,0 мг/100 г почвы), что свидетельствует о недостаточно высокой биологической активности исследуемых почв. Содержание подвижного фосфора низкое и составляет 1-6 мг/100 г почвы [2, 3].

С понижением местности создаются более благоприятные условия для произрастания высших растений, что откладывает существенный отпечаток на почвообразовательный процесс. Происходит постепенное усиление и активизация биологических процессов, приводящая к повышению интенсивности внутрипочвенного выветривания, и формированию более мощного почвенного профиля с полным набором генетических горизонтов.

Ад., 0-5 см. Темно-бурый, влажный, мелкозернисто-пороховидной структуры, рыхлый, переплетен корнями, переход в следующий горизонт ясный.

А., 5-23 см. Бурый, свежий, мелкозернистопороховидной структуры, содержит включения отдельных мелких камней, много корней, переход в следующий горизонт заметный.

АВ., 23-45 см. Бурый, свежий, мелкозернистокомковатой структуры, рыхлый, содержит отдельные включения щебня, корни, переход заметный.

В., 45-66 см. Желто-бурый, свежий, комковатопороховидной структуры, содержит включения в виде отдельных камней, корней, переход ясный.

ВС., 66-84 см. Свежий, светлее предыдущего, бесструктурный, плотный, отдельные камни, переход постепенный.

С., 84-110 см. Желто-бурая бескарбонатная глина.

Дерновые горизонты исследуемых почв имеют темно-бурый или темно-бурый с коричневатым оттенком цвет (на северных и слабопокатых склонах). Почвенный профиль слабо дифференцирован. Вместе с тем, отмечается закономерное увеличение содержания илистой фракции и физической глины по профилю. Это можно объяснить, по-видимому, внутрипочвенным оглиниванием, частичным ил-лювиированием частиц и обеднением ими верхнего горизонта в результате проявления эрозионных процессов.

Характер распределения по профилю горнолуговых почв кремнезема и полуторных окислов показывает, что подзолообразовательный процесс в них практически не выражен.

Почвообразующие породы откладывают существенный отпечаток на содержание валовых форм химических элементов. Так, сформированные на элювио-делювии глинистых сланцев и серпенитах почвы содержат больше оксида кремния (52,458,6%), чем сформированные на известняках (44,549,6%), при этом, отношение кремния к полуторным окислам достаточно узкое, что свидетельству- ет о незначительной химической дифференциации почвенного профиля. Следует отметить такой важный процесс почвообразования как процесс биологического накопления элементов. Он особенно ясно проявляется в верхнем дерновом горизонте, где отмечается биологическое накопление общего фосфора. Отмечено биологическое накопление кальция и магния в дерновом горизонте горнолуговых почв, развивающихся на сланцах [1].

Физико-химические свойства почв также в значительной мере унаследованы от почвообразующих пород. Горно-луговые субальпийские почвы на известковых породах характеризуются нейтральной и слабощелочной реакцией среды, обладают высокой емкостью катионного обмена, насыщены основаниями (табл.1). Почвы характеризуются высоким естественным плодородием.

В.М. Фридланд [18] отмечает, что все горнолуговые почвы богаты гумусом, но при этом обладают невысокой обменной способностью, что свидетельствует об особой природе их гумуса. В составе гумуса горно-луговых почв фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами и отношение С г :С ф в большинстве случаев меньше 0,6.

Особо следует отметить распространение в альпийском и субальпийском поясах своеобразных горно-луговых темноцветных почв, которые формируются в специфических биоклиматических и геоморфологических условиях. По своим морфологическим признакам, и особенно по цвету, они напоминают черноземные почвы, и поэтому рассматриваются еще как черноземовидные [11, 18].

Альпийские горно-темноцветные почвы приурочены к южным склонам Скалистого и Бокового хребтов (2400-2500м), где количество атмосферных осадков небольшое (500 мм), породы богаты карбонатами (известняки, песчаники и аспидные сланцы, обогащенные карбонатами), а растительность представлена в основном пестрой овсяницей [1]. В субальпийском поясе почвы формируются на северных склонах Скалистого и Пастбищного хребтов (1500-2200 м. н.у.м.) под разнотравнозлаковыми лугами с большим участием овсяницы пестрой, на элювио-делювии известняков в условиях большей увлажненности (600 мм). По данным Ю.А. Ливеровского [11] на северных склонах Главного (Водораздельного) хребта осадки резко снижаются, и в области Северо-Кавказской депрессии их всего 530-330 мм, что и определяет арид-ность ландшафтов этой территории.

По мощности гумусового горизонта (А+В) исследуемые горно-луговые темноцветные почвы относятся к среднемощным [10]. Гранулометрический состав почв, в зависимости от горных пород, меняется от супесчаного до среднесуглинистого, но преобладающими являются легкосуглинистые разновидности. Эти почвы, по сравнению с горнолуговыми торфянистыми, менее каменисты, особенно те, которые развиваются на известняках. Как видно из описания горно-луговых темноцветных почв они имеют пылеватую структуру и при повреждении дернины способны легко подвергаться размыву.

Основными породообразующими минералами горно-луговых темноцветных почв являются: из тяжелой фракции – лимонит, циркон, рутил, амфиболы и пироксены, а из легкой – кварц и полевые шпаты. Из вторичных минералов встречаются в основном гидрослюды, которые сосредоточены в горизонтах Ад и А. По валовому химическому составу в содержании полуторных окислов, кальция и магния между илистой фракцией и почвой различий в целом не обнаружено. Интересно отметить, что в горно-луговых темноцветных почвах железо концентрируется в окисной форме Fe 2 O 3 , тогда как содержание закисной формы незначительное. Горно-луговые темноцветные почвы, впрочем, как и большинство других почв, богаты валовыми формами азота, фосфора, и других элементов, однако они недостаточно обеспечены их доступными формами для растений [1]. По сравнению с обычными альпийскими и субальпийскими почвами, за исключением карбонатных, горно-луговые темноцветные содержат больше гумуса, имеют реакцию среды близкой к нейтральной, меньшую гидролитическую кислотность, характеризуются большей суммой обменных катионов и высокой степенью насыщенности основаниями.

Следует отметить, что горно-темноцветные почвы, при соблюдении соответствующих условий, являются хорошими сенокосными и пастбищными угодьями.

Не менее интересными и заслуживающие внимания являются почвы, образующиеся под зарослями рододендрона и горными кустарничками . Одной из отличительных морфологических особенностей горно-торфянистых почв является наличие с поверхности «живого горизонта», образованного стелющимися стеблями рододендрона и мхами. Этот горизонт подстилается горизонтом торфа разной степени минерализации и мощности (от 2-3 до 1012 см и более). Эти почвы развиваются на довольно мощных (1м и более) элювиально-делювиальных отложениях и содержат значительное количество щебня (от 40-45% в верхних горизонтах до 70-75% в нижних). В.М. Фридланд [18] выделяет следующие специфические свойства горно-торфянистых почв, позволяющие отделить их от горно-луговых почв: 1) отсутствие дернового горизонта, замененного торфянистым, 2) существенно менее выраженное повышение насыщенности поглощающего комплекса основаниями в верхних горизонтах почвы по сравнению с нижними, 3) более кислая реакция, 4) более высокая ненасыщенность, 5) отчетливая потечность гумуса. Он рассматривает горноторфянистые почвы как переходные к горнолуговым и горно-подзолистым, и выделяет три подтипа: типичные, одернованные и оподзоленные.

К.Х Бясов [1, 3] относит эти почвы к подтипу горных лесо-луговых почв, которые формируются на северных склонах Скалистого, Бокового и Водораздельного хребтов под азалией понтийской и рододендроном кавказским. Условия почвообразования под азалией понтийской и рододендроном кавказским заметно различаются из-за различного распространения этих видов. Рододендрон кавказский распространяется по затененным влажным местам и поднимается высоко, вплоть до верхней границы альпийского пояса, тогда как азалия понтийская произрастает на контакте с лесной зоной и на северных затененных склонах субальпийского пояса. Под азалией понтийской не формируется торфянистый горизонт, почвенный профиль слабо дифференцирован, структура мелкозернистопороховидная, а окраска, в верхней части профиля, темно-бурая с коричневым оттенком. Под зарослями рододендрона кавказского формируется торфянистый горизонт мощностью до 20-30 см.

Отличительной особенностью этих почв является четко выраженная дифференциация профиля на генетические горизонты: торфянистый, гумусовоаккумулятивный, подзолистый и иллювиальный. Горные лесо-луговые почвы обладают всеми свойствами, которые присущи подзолистым почвам . Сильнокислой реакцией среды (pH 4,5 в горизонте А ] и 3,8-3,9 - в горизонте А2), высокой гидролитической кислотностью (22-31 мг-экв/100 г почвы), низкой суммой поглощенных оснований (в горизонте А1 -18,6 и в А2 горизонте составляет всего -2,4 мг-экв/100 г почвы) и низкой степенью насыщенности основаниями горизонта А1 равной 37%, которая с глубиной снижается до 3-8%.

Под березовым криволесьем формируется перегнойный (насыщенный) подтип горных лесолуговых почв, которые занимают северные экспозиции склонов, на высотах от 2000 до 2200 м н.у.м. Эти почвы маломощные с хорошо выраженным и развитым гумусово-аккумулятивным горизонтом, переходящим сразу в ВС горизонт. Он характеризуется содержанием большого количества полувы -ветрившихся мелких обломков глинистых сланцев и имеет коричнево-бурый, а местами желто-бурый цвет.

Содержание гумуса в гумусовом горизонте высокое - до 26%, с резким его падением с глубиной. Насыщенность почв основаниями также высокая -52 мг-экв/100 г почвы. По гранулометрическому составу почвы преимущественно глинистые, а перемещение илистых частиц по профилю не наблюдается. Горные лесо-луговые насыщенные почвы имеют кислую реакцию среды - pH 4,5-5,0. Вместе с тем, оподзоленность почв морфологически не проявляется из-за высокого содержания в них органического вещества. Рассмотренные горные лесолуговые почвы выполняют большую экологическую, водоохранную и почвозащитную роль.

Континентальность климата, различный гранулометрический и химический состав почвообразующих пород, характер и состояние растительности оказывают существенное влияние на формиро- вание горных почв. В свою очередь, разнообразие растительного покрова связано с географическими, климатическими, почвенными и другими факторами окружающей природной среды. В связи с этим, большое значение имеет установление закономерностей формирования и связей между растительными сообществами и почвами.

Исследования проводились в ущелье р. Адылсу, правого притока р. Баксан, которая рассекает один из верхних склонов Бокового хребта. Горные вершины с абсолютными высотами до 3500 м спускаются к долине р. Адылсу крутыми склонами. В нижней части южных склонов произрастают сосновые леса, которые сменяются лугами, а на северном склоне эта смена происходит вначале через пояс березового криволесья с рододендроном кав -казским, а затем лугами. Самые верхние части склона входят в альпийскую и субнивальную зоны. На территории описываемого района проявляются несколько видов экзогенных геологических процессов, которые являются основными факторами денудации и рельефообразования в четвертичное время: выветривание; эрозионно-аккумулятивные и селевые процессы; гравитационные процессы (оползни, обвалы, лавинные процессы).

В качестве модели были рассмотрены биогеоценозы, расположенные на южном склоне долины р. Адылсу, и отличающиеся по типу растительности: 1) сосновый разновозрастный лес с примесью березы и с разреженным злаково-разнотравным покровом, вблизи его верхней границы с абсолютной отметкой равной 2320 м; 2) субальпийский луг с выделенными на нем растительными группировками (высота 2380 м). На экспериментальных площадках размером 10x10 м проводились исследования по выявлению особенностей функционирования фитоценозов и их влияния на основные показатели и свойства горно-луговых щебнистых почв [16].

Изучение лесных экосистем выявило специфику почв, занятых определенными лесными породами, которая проявляется в различной мощности горизонтов, реакции почвенной среды, содержании гумуса, обменного алюминия и других показателей. Однако эти изменения на уровне типов и подтипов почв оказываются несущественными [8]. Древесный полог является мощным фактором трансформации радиационного тепла и испарения влаги. Под древесным пологом происходит уменьшение суммарной радиации и радиационного баланса. В лесу, в ночное время, эффективное излучение в три-четыре раза ниже, чем на поляне, поэтому выхолаживание подстилающей поверхности под пологом леса значительно снижается [13, 17].

Влияние древесного яруса лесной экосистемы (долина р. Адылсу) на температурный режим воздуха зависел от типа погоды. В условиях сухой ясной погоды лесная растительность в среднем за сезон оказывала минимальное влияние на температуру приземного слоя воздуха, а при господстве пасмурных погод с осадками достаточно ярко было выражено охлаждающее влияние лесного полога на температуру воздуха, как в сосновом лесу, так и в родоретовых березняках. На лугах деятельная поверхность приближена к поверхности почвы, а в изреженном травостое совпадает с ней, что приводит к резкому увеличению сезонных теплооборотов и возрастанию суточных и сезонных колебаний температуры и влажности [15].

Вышеотмеченные особенности лесных и луговых биогеоценозов отразились и на гидротермические, морфологические и физико-химические свойства почв. Температура почвы на глубине 20 и 50 см была на 1,1 0 и 1,50С выше под луговыми травами (табл. 2).

Морфологический профиль горно-луговых щебнистых почв под луговыми травами был более мощный, чем под лесом. Несмотря на то, что содержание гумуса в верхнем горизонте было несколько выше в лесу, чем на луговом участке (15,5% и 14,4% соответственно), общие его запасы в гумусовом горизонте оказались значительно выше в почве под лугом (260,2 т/га, против 151,1 т/га в лесу).

Интересные данные получены по профильному распределению органического вещества бурых лесных почв, сформированных под буком, сосной, пихтой, и горно-луговыми альпийскими и субальпийскими почвами в диапазоне высот 1300-2800 м н.у.м. Тебердинского заповедника [12]. Горно- луговые почвы обладали более мощным гумусовоаккумулятивным горизонтом, который составлял 20-25 см, тогда как у бурых лесных не выходил за пределы 7-15 см. В результате этого снижение гумуса в профиле горно-луговых было более постепенное, чем в бурых лесных почвах. В горизонте АВ ( 10-25 см) в бурых лесных почвах содержалось 1,6-2,4% углерода, а в горно-луговых, на этой же глубине (горизонт А) - 4,4-8,4%. Содержание углерода в бурых лесных почвах в горизонте В (30-35 см) составляло 0,7-1,5%, против - 2,3-2,5% в этом же слое горно-луговых почв (горизонт АВ).

Что касается процесса накопления органического вещества почвы, то он неразрывно связан с качественным и количественным составом опада. Особенно ярко этот процесс проявляется на первых этапах накопления гумуса в почвах. В полевых опытах, с покровными суглинками, было установлено, что уже через 31 год после начала эксперимента, содержание углерода под многолетними травами возросло с 0,52 % (контроль) до - 2,28%, под смешанным лесом до - 4,07%, а под еловым лесом до - 4,54%. Причем, в почве под елью было отмечено и большее содержание углерода (1,42%) в нижерасположенном слое, которое можно объяснить большей геохимической подвижностью, формирующегося органического вещества [13].

Таблица 2. Статистические значения некоторых почвенных характеристик природных комплексов бассейна р. Адылсу (по данным В.В. Разумова, 1986).

Так, из свежего опада хвои ели (средняя и южная тайга) в летний период в раствор продуцировалось от 110 до 130 г/м2 углерода водорастворимых органических веществ, имеющие кислотные и хе-латизирующие свойства, а из гумифицированных остатков растений примерно - в 4 раза меньше [9]. Судя по накоплению органического вещества в покровном суглинке под различными культурами, следует отметить, что под луговыми травами образование и закрепление органики идет более медленными темпами, чем под лесными культурами. Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о том, что лесные экосистемы по возрасту бо- лее «молодые» образования, чем травянистые экосистемы. Подтверждением этому могут быть и свидетельства Е.В. Рубилина об обнаружении погребенных гумусовых горизонтов под современными оподзоленными почвами букового леса, в районе с. Дуд-Дур, характерные степным и лесостепным почвам [1].

Отмечено подкисляющее действие основной лесообразующей породы - сосны, по сравнению с луговыми травами, на 0,9 единицы pH, что характерно для хвойных пород.

Вместе с тем, высокая щебнистость и фильтрационная способность почв, хорошая их аэрация, а так же высокое содержание органического вещества не приводит к появлению в профиле явных морфологических признаков оподзоленности горнолуговых почв.

Степень пространственного варьирования мощности лесной подстилки, гумусового горизонта и профиля лесной почвы была достаточно высока. Коэффициенты вариации признаков в лесном биогеоценозе были значительно выше, чем в луговом. Это связано с парцеллярной структурой биогеоценоза, более выраженным микрорельефом, неравномерным распределением и накоплением опада (подстилки) и ветровальными нарушениями. По данным И.И. Васенева и В.О. Таргуляна [4] ветро- валы создают особую внутрибиогеоценотическую пространственно-временную пестроту почвенного покрова.

Изучение влияния различных растительных сообществ на физико-химические свойства горнолуговых почв Тебердинского заповедника показало, что, несмотря на местные климатические особенности, общий характер направленности почвообразовательного процесса остается единым для почв высокогорий. Прежде всего, следует отметить высокое содержание в горно-луговых альпийских и субальпийских почвах органического вещества, общего азота и фосфора (табл. 3).

Таблица 3. Физико-химические свойства органогенных горизонтов горно-луговых почв разных растительных сообществ Тебердинского заповедника (по данным М.И. Макарова, 2009)

|

Сообщество |

pH |

H+гидр, мг-экв/ 100 г почвы |

C, % |

N, % |

р орг |

|

|

мг/кг |

%, P общ |

|||||

|

Альпийские лишайниковые пустоши (2400-2900 м) |

Альпийский пояс |

|||||

|

4,82 |

12,8 |

11,2 |

0,86 |

1011 |

77 |

|

|

Пестроовсяницевые луга (2580-2850 м) |

4,72 |

11,9 |

9,2 |

0,84 |

903 |

72 |

|

Альпийские лютиковые ковры (2670-3100 м) |

4,62 |

13,2 |

6,0 |

0,43 |

692 |

62 |

|

Субальпийские луга (2150-2600 м) |

Субальпийский пояс |

|||||

|

5,07 |

13,3 |

11,2 |

0,98 |

828 |

82 |

|

|

Cубальпийское высокотравье (1940-2500 м) |

5,55 |

9,9 |

9,1 |

0,70 |

887 |

68 |

|

Рудеральное высокотравье (210-2500 м) |

4,70 |

11,1 |

8,2 |

0,74 |

1090 |

58 |

|

Рододендроновые стланики (2200-2600 м) |

3,81 |

16,3 |

27,4 |

1,10 |

952 |

92 |

Минимальным содержанием углерода (6%) и азота (0,43%) характеризовались альпийские лютиковые ковры, а максимальным – рододендроновые стланики (27,4% и 1,10% соответственно). Повышенное содержание общего и органического фосфора (1090 г/кг) в почвах, занятых рудеральным высокотравьем, сформированным на местах стоянок скота, можно объяснить влиянием животных. Вместе с тем, для этого растительного сообщества характерно и низкое отношение органического фосфора к его общему содержанию, которое было равно 58%. В рододендроновых стланиках это отношение было максимальным и составляло 92%, что свидетельствует о низкой доступности растениям подвижных форм фосфора в почвах. Отличительной особенностью лесных почв является меньшее содержание фосфора в составе органического вещества по сравнению с почвами травянистых фитоценозов.

Значительное накопление органической массы под рододендроновыми стланиками сопровождалось резким подкислением почвенной среды и ростом гидролитической кислотности. В этих почвах процесс оподзоливания четко идентифицируется по строению профиля, в котором четко выражен элювиальный горизонт.

Наиболее благоприятные условия во взаимодействии почва - растения создавались в субальпий- ском поясе, занятым высокотравным растительным сообществом. Сбалансированность процессов минерализации – гумификации положительно влияло на почвенное плодородие и произрастание травянистой растительности.

Таким образом, формирование почвеннорастительного покрова определяется как общими условиями, характерными для этих экосистем, так и взаимным влиянием их друг на друга. Этот вывод хорошо согласуется с ранее проведенными нами исследованиями, по изучению взаимосвязи почв и растительности на территории национального природного парка «Чаваш Вармане» [5].

В заключение следует отметить, что реальную угрозу существования почвенно-растительного покрова горных экосистем в настоящее время представляет - пастбищная дигрессия. На альпийских и субальпийских лугах в результате перевыпаса скота естественный травостой заменяется малоценными белоусовыми лугами. Лесные ландшафты при использовании их территории под выпас скота и частичной рубке трансформируются в послелесные луга, а в низких предгорьях сменяются шибляко-выми зарослями. Рубка леса у его верхней границы ведет к смене лесных ландшафтов субальпийскими лугами. Рассматривая леса как более высокоорганизованные экосистемы, а следовательно, и более уязвимые к экзогенным воздействиям, необходимо учитывать, что часто при деградации они теряют свою способность к восстановлению. Более того, при сплошной рубке и значительном нарушении почвенного покрова, в последствие не удается и искусственное создание лесных насаждений.

Список литературы Горно-луговые почвы центральнго кавказа и влияние растительности на их формирование

- Бясов К.Х. Почвы горных лугов/Природные ресурсы Республики Северная Осетия-Алания. Т. 6. Почвы./Под ред. В.С. Вагина. Изд-во Проект-Пресс, Владикавказ, 2000. С.156-192.

- Бясов К.Х., Мецаев И.З., Баллаев А.С. Пути повышения плодородия почв Республики Северная Осетия-Алания: учебное пособие/Под ред. проф. Э.Д. Адиньяева; Сев.-Осет. Гос. ун-т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 1997. 176 с.

- Бясов К.Х. Горные почвы Северной Осетии. Орджоникидзе, «Ир», 1978. 138 с.

- Васенев И.И., Таргульян В.О. Ветровал и таежное почвообразование (режимы, процессы, морфогенез почвенных сукцессий) М.: Наука, 1995. 247 с.

- Волокитин М.П. О взаимосвязях почв и растительности на территории национального природного парка «Чаваш Вармане»//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 1. С.38-46.

- Гаджиев Ф.А. Влияние растительности на эрозию почв в северо-западной (горной) части Азербайджанской ССР//Борьба с горной эрозией почв и селевыми потоками в СССР. (Материалы совещания, Ташкент, 29 сентября -5 октября 1960). Ташкент, 1962. С. 90-95.

- Зонн С.В. Горно-лесные почвы Северо-Западного Кавказа. М.; Л., 1950. 167 с.

- Карпачевский Л.О., Рожков В.А., Карпачевский М.Л., Швиденко А.З. Лес, почва и лесное почвоведение//Почвоведение. 1996. № 5. С. 586-598.

- Кауричев И.С., Яшин И.М. Влияние идей А.А. Роде на формирование гипотез о генезисе подзолистых почв таежной зоны//Почвоведение. 1996. № 5. С. 552-563.

- Классификация и диагностика почв СССР. М., Колос, 1977. 219 с.

- Ливеровский Ю.А. Почвы СССР. Географическая характеристика. М., Мысль,1974. 462 с.

- Макаров М.И. Фосфор органического вещества почв. М.: ГЕОС, 2009. 397 с.

- Молчанов А.А. Лес и климат. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 280 с.

- Переверзев В.Н. Современные почвенные процессы в биогеоценозах Кольского полуострова. Поляр.-альп. Ботан. Сад-ин-т им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. М.: Наука, 2006. 153 с.

- Перекрест В.В. Некоторые особенности термического режима высокогорных экосистем в вегетационный период//Труды ВГИ, 1986. Вып. 64. С. 141-159.

- Разумов В.В. Вариабельность свойств почв в субальпийских биогеоценозах//Труды ВГИ, 1986. Вып. 64. С. 87-98.

- Самукашвили Р.Д. Сравнительная характеристика радиационного баланса и его составляющих под пологом леса и на открытой местности в районе Эльбруса//Труды ВГИ, 1984. Вып.52. С.117-122.

- Фридланд В.М. Почвы высокогорий Кавказа/Генезис и география почв. Изд-во Наука. М, 1966. С. 43-82.