Горно-луговые сообщества верховий Чегемского ущелья: современное состояние

Автор: Цепкова Нэлли Лукинична, Ханов Залим Мирович, Жашуев Альберт Жамалович, Кульбаева Джамиля Романовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается современное состояние горно-луговых сообществ Башиль-Чегемского участка Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника (КБВГПЗ). Мониторинг является действенным инструментом, представляющим основу не только для оценки современного состояния высокогорных лугов, но и прогноза дальнейших их изменений под влиянием антропогенных или естественных факторов. Несмотря на то, что верховья Чегемского ущелья входят в состав федеральной особо охраняемой природной территории - Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, горные луга используются под выпас домашнего скота и для заготовки сена. Другим видом антропогенного воздействия является рекреационный. Вместе с тем горно-луговые экосистемы являются источником генофонда уникальной высокогорной флоры. Сохранение ее разнообразия - ответственная задача экологов, которая может решаться, в том числе, путем организации мониторинга. Тем более что стратегия сохранения биоразнообразия лежит в основе концепции устойчивого развития мирового сообщества. Обследование склонов южной экспозиции в ущелье Башиль-Аузусу показало, что в пределах субальпийского пояса растительный покров представлен разнотравно-пестроовсяницевыми лугами, остепненными лугами и луговыми степями. По днищу долины и подножьям склонов распространены сообщества с выраженными признаками пастбищной дигрессии. Доминант и эдификатор Festuca varia Haenke. В сообществах насчитывается свыше 40 видов растений преимущественно из группы разнотравья. В ущелье Гара-Аузусу, где уже в течение около 50 лет функционирует турбаза «Чегем», основным видом антропогенного воздействия является рекреационный. Рудеральные сообщества ассоциации Heracleo asperi-Urticetum Tsepkova, Abramova 2010 с доминированием Urtica dioica L. распространены как на территории турбазы, так и в ее окрестностях.

Центральный кавказ, башиль-чегемское ущелье, заповедник, луг, травостой, антропогенное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148204930

IDR: 148204930 | УДК: 504.73

Текст научной статьи Горно-луговые сообщества верховий Чегемского ущелья: современное состояние

Проблема оценки антропогенных нарушений горно-луговых экосистем Центрального Кавказа и обусловленные этими нарушениями негативные последствия, как для природных ландшафтов, так и для социально-экономического развития региона в настоящее время актуальна. Действенным инструментом в решении этой проблемы является мониторинг, представляющий основу не только для оценки современного состояния высокогорных лугов, но и прогноза дальнейших их изменений под влиянием антропогенных или естественных факторов, а также оптимизации экологической стратегии использования ресурсов.

Объектом нашего исследования являются горно-луговые сообщества в верховьях Чегемского ущелья – в долинах рек Гара-Аузусу (левое ответвление ущелья) и Башиль-Аузусу (правое ответвление ущелья). Несмотря на то, что верховья Чегемского ущелья входят в состав федеральной особо охраняемой природной территории – Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника (Башиль-Чегемский участок заповедника), луга используются под выпас домашнего скота и для заготовки сена. Другим видом антропогенного воздействия является рекреационное. В каждом из ответвлений (в дальнейшем – ущелий) находятся турбазы – «Чегем» (действующая) и «Ба-шиль», принимающая в постперестроечное время в основном туристов выходного дня. Вместе с тем горно-луговые экосистемы являются источником генофонда уникальной высокогорной флоры. Сохранение ее разнообразия – ответственная задача экологов, которая может решаться, в том числе, путем организации мониторинга. Тем более что стратегия сохранения биоразнообразия лежит в основе концепции устойчивого развития мирового сообщества.

Цель работы заключается в оценке современного состояния горно-луговой раститель- ности верховий Башиль-Чегемского участка заповедника, подверженной антропогенному воздействию, как основы для долгосрочного мониторинга горно-луговых ценозов на Центральном Кавказе.

Следует отметить отсутствие в литературе данных о современном состоянии горно-луговых экосистем Башиль-Чегемского участка заповедника.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Рельеф в пределах ущелий Башиль- и Гара-Аузусу, как и всего заповедника, относится к высокогорному типу, для которого характерна резкая расчлененность, крутизна и скалистость склонов, наличие следов современного и древнего оледенения [1]. Наблюдается последовательная смена вертикальных поясов – субальпийского, альпийского, субнивального и нивального.

С юга ущелья замыкает Главный (Водораздельный) Кавказский хребет (ГКХ) с цепью вершин (средняя высота 4000-4300 м над ур. м.) почти сплошь покрытых ледниками. С востока территория Бащиль-Чегемского участка заповедника ограничена отрогами Каргашильского хребта, служащего водоразделом бассейнов рек Чегем и Черек-Безенгийский, с запада – отрогами Бокового хребта.

Гидрографическая сеть района представлена реками Башиль- и Гара-Аузусу, берущими начало в ледниках ГКХ. Их слияние на высоте 2050 м над ур. м. дает начало р. Чегем, правому притоку р. Баксан. В ущелье Гара-Аузусу имеются выходы минеральных источников.

По климатическим условиям Башиль-Чегем-ский участок заповедника, как и заповедник в целом, относится к высокогорной области Большого Кавказа, Центральной провинции. До линии вечных снегов климат умеренно континентальный, влажный, холодный, выше 3800 м – климат вечных снегов, или горный ледниковый климат. Сложность рельефа приводит к значительному перераспределению тепла и влаги, формированию разнообразия мезо- и микроклиматов.

Территория заповедника характеризуется высокой неоднородностью почвенного покрова, обусловленной сложностью и расчлененностью рельефа, геологического строения, широким распространением выходов коренных пород, осыпей, ледников, высотно-экспозиционной дифференциацией биоклиматических условий Широкое распространение имеют горно-луговые почвы (субальпийские и альпийские) по сравнению с остальными (горные лесо-луговые, горные лугово-степные субальпийские) [2].

Растительность Башиль-Чегемского участка заповедника разнообразна. Высотные изменения климатических и почвенных условий определяют поясное распределение растительности, характерное для северного макросклона Цен- трального Кавказа. Субальпийские мезофильные и остепненные луга развиваются, как правило, в интервале абсолютных высот 1800–2500 м над ур. м., альпийские луга – в интервале 2500–3000 м. Среди древесно-кустарниковых формаций доминируют сосновые леса, сформированные Pinus kochiana Klotzsch с примесью Betula litvinowii Doluch., Sorbus aucuparia L., приуроченные к склонам северной и западной экспозиций.

В соответствии с системой высотно-поясной структуры Кавказа [3] Башиль-Чегемское ущелье относится к эльбрусскому варианту поясности восточно-северокавказского типа поясности. Северная граница варианта проходит по линии Тебердино-Даутский водораздел – западный край Ставропольской возвышенности, а юго-восточная граница проходит по линии Дыхтау – Каракая – нижнее течение реки Баксан. Достаточно сухой и континентальный климат региона способствовал процветанию ксерофилов на равнине и широкому их проникновению в горы.

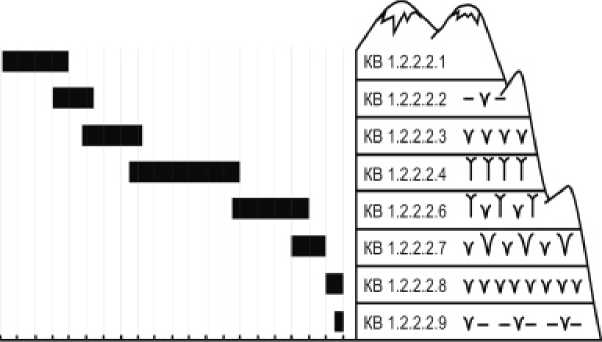

Поясной спектр эльбрусского варианта своеобразный и состоит из полупустыни Восточного Предкавказья, полынных и злаково-полынных степей, луговых степей (лесостепья), остепнен-ных лугов, субальпийского, альпийского, субнивального и нивального поясов (рис. 1)

Материалом послужили геоботанические описания луговых сообществ, выполненные в августе 2015 г. в ущельях Башиль- и Гара-Аузусу в ходе маршрутно-полевых исследований. Описания выполнялись на площадках 100 м2. Для оценки количественного участия видов использовалась комбинированная шкала Браун-Бланке [5].

Для определения запасов зеленой надземной фитомассы нами использовался метод отбора проб травостоя [6]. В соответствии с методом скашивали травостой на учетных площадках 50х50 см в 3-х кратной повторности. Травостой срезали «под корень», т.е. на уровне чуть выше подстилки. Срезанную фитомассу тут же взвешивали на электронных весах с точностью 1-2 г и эти данные заносили в дневник под названием «сырая фитомасса». Собранная фитомасса высушивали до воздушно-сухого состояния и снова взвешивали. Полученные данные осредняли и переводили в ц\га.

Оценка экологических условий произрастания и влияния выпаса проведена по методике [7] путем использования шкал увлажнения и пастбищной дигрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рекогносцировочное обследование склонов южной экспозиции в ущелье Башиль-Аузусу показало, что в пределах субальпийского пояса растительный покров представлен разнотрав-но-пестроовсяницевыми лугами, остепненными лугами и луговыми степями. По днищу долины и

Эльбрусский вариант поясности (КВ 1.2.2.2)

Нивальный пояс

Субнивальный пояс Альпийский пояс Субальпийский пояс Остепненных лугов пояс Луговых степей пояс Степная зона (пояс) Полупустыни Предкавказья

NQOQOOOOOOOOOOOOOOOOe тгббЗбоеооооооосоооооо йс!1лосо'4'ою<0’гсчоа>а3’тс'1осойтгсм

Высота, м над ур. м.

Рис. 1. Поясной спектр и высотные пределы распространения поясов эльбрусского варианта поясности [по 4]

подножьям склонов, где в основном происходит выпас скота, распространены сообщества с выраженными признаками пастбищной дигрессии.

Сообщества разнотравно-пестроовсяницевых лугов встречаются на высоте свыше 2000 м над ур.м. на трансаллювиальных, т.е. ровных склонах крутизной 35-45о. Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя высокое – 95-100%; средняя высота травостоя (СВТ) 40-45 см. Доминант овсяница пестрая ( Festuca varia Haenke), обилие 5 баллов – многолетний злак высотой до 60 см с мощной плотной дерниной и жесткими щетиновидными листьями, поэтому скотом поедается крайне неохотно. В сообществах насчитывается свыше 40 видов растений преимущественно из группы разнотравья ( Anthemis ibericа, Bupleurim polyphyllum, Origanum vulgare, Salvia verticillata и др.). Запас живой надземной фитомассы в сыром состоянии 44,7 ц/га, в сухом – 26 ц/га. В качестве пастбищ пестроовсяницевые сообщества в Башиле практически не используются; изредка происходит заготовка сена. В соответствии со шкалой увлажнения условия произрастания данных сообществ сухолуговые. В соответствии со шкалой пастбищной дигрессии состояние травостоя соответствует сенокосной стадии, т.е. слабо выраженной стадии дигрессии.

Под остепненными лугами понимаются остепненные варианты мезофитных луговых формаций, образующиеся при внедрении в луговой травостой примеси степных или луговостепных элементов [8]. К остепненным лугам в Башиле нами отнесены разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные сообщества преимущественно на ровных склонах крутизной 20-25о. ОПП травостоя 90-100%, СВТ 25-30 см. Среди злаков наиболее обильны Bromopsis variegata (Bieb.) Holub

(3-4 балла; мезофит), Koeleria cristata (L.) Pers. (2 балла; мезоксерофит), Festuca valesiaca Gaudin (2 балла; ксерофит). Среди разнотравья отмечено участие ксеромезофитов и мезоксерофитов ( Achillea millefolium , Alchemilla caucasica , Centaurea cheiranthifolia , Scabiosa caucasica и др.). Бобовые немногочисленны. Средняя видовая насыщенность 27 видов на 100 м2. Запас живой надземной фитомассы в сыром состоянии 70,5 ц/га, в сухом – 36,6 ц/га. Увлажнение луговостепное. Стадия дигрессии сенокосная. В хозяйственном отношении травостой используется для заготовки сена.

Близким к остепненным лугам типом растительности являются луговые степи. Разные авторы отмечают нечеткость границ между ними, поэтому одни и те же сообщества часто рассматриваются и как остепненные луга, и как луговые степи. Тем не менее, существуют некоторые критерии их различения. Для луговых степей более характерны плотнодерновинные злаки (так называемые типчаки) – Festuca valesiaca, F. ovina L., которым нередко сопутствует мелкодерновин-ная осока низкая, Carex humilis Leyss. [8], 1953). Если на остепненных лугах при преобладании мезофитных видов наблюдается значительная примесь ксерофитных видов, то на луговых степях преобладают ксерофитные виды с примесью мезофитов [9].

К лугово-степным фитоценозам в рассматриваемом районе относятся типчаково-низкоосоко-во-полынные, типчаково-полынные, разнотравно-ковыльные с полынью ромашколистной сообщества на рассеивающих формах микрорельефа (гребнях) и трансаллювиальных склонах крутизной 25-30о. Содоминантами в этих сообществах являются ксерофиты Festuca valesiaca (3 балла), Carex humilis (3 балла), Stipa pulcherrima C. Koch,

S. capillata L. (2-3 балла), Artemisia chamaemelifolia Vill. (3-4 балла) . В группе разнотравья также преобладают ксерофильные виды: Allium albidum, Artemisia splendens, Astragalus captiosus, Carlina vulgaris, Crinitaria llinosyris, Dianthus fragrans, Echium russicum, Scabiosa bippinata, Plantago saxatilis, Thymus majcopensis, Jurinea arachnoidea и некоторые другие. В сообществах насчитывается от 27 до 35 видов. ОПП травостоя от 75 до 90%, СВТ от 20 до 45 см. Запас живой надземной фитомассы в типчаково-низкоосоково-полынных сообществах в сыром состоянии 40,0 ц/га, в сухом – 18,2 ц/га; в типчаково-полынных – 52,0 и 28,6 соответственно; в разнотравно-ковыльных с полынью ромашколистной – 106,4 – 49,1 ц/га. Увлажнение лугово-степное; стадия дигрессии – сенокосная. В хозяйственном отношении травостой не используется.

В понижениях у подножья склонов и на выровненных участках днища долины р. Башиль-Аузусу распространены злаково-манжетково-клеверовые и злаково-клеверо-манжетковые сообщества. ОПП травостоя в сообществах варьирует от 70 до 100%, СВТ – 10-25 см. Средняя видовая насыщенность 18 видов на 100 м2. Высокое обилие манжетки твердой, Alchemilla dura Buser (4 балла) и участие рудеральных видов растений ( Cerastium arvense , Chaerophyllum aureum, Cirsium rhizocephalum, Ranunculus caucasicus ) являются показателями пастбищной дигрессии в данных сообществах. Запас живой надземной фитомассы в злаково-манжетково-клеверовых сообществах составляет в сыром состоянии 60,0 ц/га, в сухом – 31,2 ц/га; в злаково-клеверово-манжетковых – 65,3 и 32,6 ц/га соответственно. Увлажнение свежелуговое; стадия дигрессии пастбищная, т.е. сильная.

В ущелье Гара-Аузусу, где уже в течение около 50 лет функционирует турбаза «Чегем», основным видом антропогенного воздействия является рекреационный. Сообщества с доминированием Urtica dioica L. распространены как на территории турбазы, так и в ее окрестностях у стен различных хозяйственных строений, вокруг мусорных свалок и ям, на территории погранзаставы. Ранее они были объединены в ассоциацию Heracleo asperi-Urticetum [10] . Флористическая насыщенность сообществ – 8-19 видов. ОПП травостоя от 60 до 100%, СВТ 100 см. Облик ассоциации определяют в основном высокорослые Urtica dioica и Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные нами предварительные исследования показали, что распространение остепненной и лугово-степной растительности в Башиль-Чегемском участке заповедника вполне согласуется с особенностями эльбрусского варианта поясности, для которого характерна подверженность ксерофитизации значительной площади субальпийских лугов, приведшей к их остепнению [3].

В результате анализа состояния растительного покрова выявлены как малонарушенные растительные сообщества, так и дигрессионные. Малонарушенными мы считаем сообщества, соответствующие сенокосной стадии дигрессии и которые практически не используются в качестве пастбищ. Это разнотравно-пестроовсяницевые, остепненные разнотравно-злаковые и злаковоразнотравные на ровных склонах крутизной 20-25о и лугово-степные сообщества сухих склонов крутизной 25-30о на ровных и рассеивающих формах микрорельефа. В их составе содержится 30-40 видов растений, запас живой надземной фитомассы в воздушно-сухом состоянии в пределах 26,0-49,1 ц/га. При дальнейших мониторинговых наблюдениях они могут служить в качестве ключей-аналогов ненарушенных сообществ при сравнении их с нарушенными, находящимися в сходных биоклиматических условиях.

Формирование дигрессионных сообществ в районе исследования обусловлено двумя факторами – преимущественно рекреационным воздействием в ущелье Гара-Аузусу и пастбищным – в Башиле. Для Гара-Аузусу характерны рудеральные нитрофильные сообщества. В Ба-шиле на выпасаемых участках распространены низкотравные маловидовые (в среднем 18 видов) сообщества c запасом фитомассы 31-32 ц/га.

Список литературы Горно-луговые сообщества верховий Чегемского ущелья: современное состояние

- Щукин И.С. (составитель). Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. М.: Сов. Энциклопедия, 1980. 699 с.

- Улигова Т.С., Цепкова Н.Л., Хежева Ф.В. Кабардино-Балкарский государственный природный высокогорный заповедник (с. 171-174). Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации (гл. ред. Г.В.Добровольский). М.: НИА-Природа -Фонд «Инфосфера», 2012. 478 с.

- Соколов В.Е., Темботов А.К. Млекопитающие. Насекомоядные. М.: Наука, 1989. 547 с.

- Темботов А.К., Темботова Ф.А., Ворокова И.Л. Принципы кодирования биологических объектов Кавказа на базе агрегированных единиц высотно-поясной структуры ландшафтов//Известия КБНЦ РАН. 1999. №2. С. 82-92.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Изд-во Гилем, 1998. 413 с.

- Беручашвили Н.Л. Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографирования состояний природно-территориальных комплексов. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1983. 200 с.

- Цаценкин И.А. Экологическая оценка кормовых угодий Кавказа по растительному покрову. М.: Изд-во ВНИЭСХ, 1968. 209 с.

- Шифферс Е.В. Растительность Северного Кавказа и его природные кормовые угодья. М.-Л.: АН СССР, 1953. 400 с.

- Шхагапсоев С.Х., Волкович В.Б. Растительный покров Кабардино-Балкарии и его охрана. Нальчик: Эльбрус, 2002. 96 с.

- Цепкова Н.Л., Абрамова Л.М. Нитрофильные сообщества с Urtica dioica L. в Кабардино-Балкарском высокогорном государственном заповеднике//Труды КубГАУ. 2010. № 3 (24). С. 76-79.