Горные тундры вулканических районов Кроноцкого заповедника (Восточная Камчатка)

Автор: Пестеров Антон Олегович, Овчаренко Мария Сергеевна, Нешатаева Валентина Юрьевна

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведена геоботаническая характеристика горных тундр в окрестностях действующих вулканов на территории Кроноцкого заповедника (Камчатка). На основании табличного анализа с использованием статистических методов разработана эколого-фитоценотическая классификация растительности. Выделено 20 ассоциаций, 12 формаций и 5 классов формаций. Приведены конспект ассоциаций и дифференцирующая таблица синтаксонов; охарактеризованы их флористический состав и высотная приуроченность.

Растительность горные тундры классификация кроноцкий заповедник камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/148314529

IDR: 148314529 | УДК: 581.526.533

Текст научной статьи Горные тундры вулканических районов Кроноцкого заповедника (Восточная Камчатка)

Поступила в редакцию 06.01.2015

Растительность горных тундр Камчатки до настоящего времени изучена очень слабо. Первую, самую общую ее характеристику дал В.Л. Комаров (1940), выделивший «сухие альпийские тундры» высокогорий и «растительность, сходную с растительностью верещатников» низкогорий и побережий. Э. Хультен (Hulten, 1927, 1974) описал на Южной Камчатке кустарничковые тундры, называя их «кустарничковыми пустошами» («dwarf shrub heath»). Он выделил в их составе два типа растительных сообществ: зеле-номошно-шикшево-голубичные (Vaccinium-Empetrum-mosscommunity) на побережьях и лишайниково-шикшево-голубичные (Vaccinium-Empetrum-lichen community) в горах, на высотах 700-800 м над ур. моря. С.Ю. Липшиц (Липшиц, Ливеровский, 1937) в горах Центральной Камчатки выделял в составе тундровых сообществ три формации: шикшевые тундры (Empetreta), голубичные тундры (Vaccinieta) и вересковолишайниковые альпийские и субальпийские тундры (Ericeta cladoniosa). К сожалению, он не привел ни геоботаническую характеристику выделенных единиц, ни конкретных описаний горно-тундровых сообществ. Ю.Н. Нешатаев и В.Н. Храмцов (1994) предложили первую эколого-фитоценотическую классификацию растительности горных тундр Кроноцкого заповедника, но разработали ее лишь до уровня формаций. Они относили горно-тундровые сообщества заповедника к двум типам растительности (Арктобореаль-ному лишайниковому и Микротермно-психрофильно-кустарничковому), 5 классам формаций, 6 группам формаций и 11 формациям. Ими выделены следующие группы формаций: 1) Ягельные лишайниковые тундры; 2) Кустистые арктическиелишайниковые тундры; 3) Эрикоидные кустарничковые тундры; 4) Дриадовые вечнозеленыекустарнич-ковые тундры; 5) Листопадные кустарничковые тундры; 6) Мезопсихрофильные вечнозеленые кустарниковые тундры (Нешатаев, Храмцов, 1994). На территории ЮжноКамчатского государственного заказника (Южная Камчатка) нами (Нешатаева, 2002) было выделено 5 горно-тундровых ассоциаций, отнесенных к двум формациям (Vac-cinieta uliginosi и Empetreta sibirici).

Кроме того, нами (Нешатаева и др., 2006, 2014) разработана классификация горнотундровой растительности плато Ушковский дол и Толбачинский дол (Ключевская группа вулканов, Центральная Камчатка), где выделено 3 класса формаций, 5 групп формаций и 8 формаций. Таким образом, горно-тундровая растительность районов Восточной Камчатки до настоящего времени остается малоизученной. Целью настоящего исследования является анализ синтаксономического разнообразия и эколого-фитоценотическая характеристика растительных сообществ горных тундр Кроноцкого государственного заповедника на территории, расположенной в пределах Восточного вулканического пояса Камчатки.

Природные условия

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

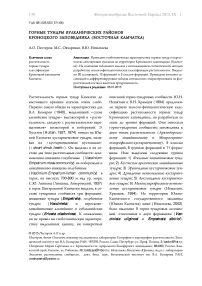

Район

исследований

охватывает

обширную территорию: от побережья

Кроноцкого залива Тихого океана до склонов

Валагинского хр. и от р. Кроноцкая до хр. Борт и р. Старый Семячик (рис.). По климатическому районированию Камчатки (Кондратюк, 1974) территория исследований относится к Восточному горно- вулканическому климатическому району Восточной горно-вулканической подобласти Камчатской климатической области. Климат района морской, умеренно-влажный. Влияние Тихого океана прослеживается даже в наиболее удаленных от моря долинах. На восточных склонах выпадает до 1500 мм осадков в год; высота снежного покрова достигает 1,5-2 м. Длительность залегания снежного покрова на высотах около 1000 м над ур. моря – 240 дней. Вегетационный период составляет менее 100 дней. Район характеризуется пасмурной и дождливой погодой на протяжении всего года. Часты сильные ветры. Средняя температура января –12°С, июля +10-11°С. (Научноприкладной…, 2001). Обилие осадков и низкие температуры воздуха способствуют развитию современного оледенения. На восточных склонах гор ледники и снежники-перелетки спускаются до 600-700 м над ур. моря.

Растительный покров района исследований характеризуется выраженной высотной поясностью. Лесной пояс образован каменноберезовыми лесами из Betula ermanii Cham., распространенными от побережья Тихого океана до высот 400-500 м над ур. моря. На высотах 600-800 м над ур. моря господствуют сообщества кедрового ( Pinus pumila (Pall.) Regel) и ольхового ( Alnus fruticosa var. kamtschatica ) стлаников. На верхней границе стланикового пояса встречаются сочетания стланиковых сообществ и участков горных тундр. Горнотундровые сообщества преобладают на высотах 900-1200 м над ур. моря. На высотах 1300-1400 м на склонах вулканических построек и шлаковых конусов встречаются высокогорные арктоусовые и арктические кустистые лишайниковые горные тундры, а также лишайниковые и пионерно-моховые сообщества (Пестеров и др., 2013). В хионофильных местообитаниях близ тающих снежников встречаются своеобразные кустарничково-разнотравные нивальные лужайки.

Рис. Месторасположение района исследований. Условные обозначения . 1 – границы Кроноцкого заповедника; 2 – территория исследований Location of the study area.

Материалы и методы

В 2011-2014 гг. Камчатским геоботаническим отрядом Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН проведены полевые исследования на территории Семячикского лесничества Кроноцкого заповедника. Территория исследований охватывает вулканические плато Широкое и Круглое, кальдеры вулканов Крашенинникова, Узон, Большой Семячик, Узон-Гейзерную вулкано-тектоническую депрессию, подошвы и склоны вулканов Крашенинникова, Кихпиныч, Зубчатка, Бурлящий, Центральный Семячик, Попкова, Западный Бараний, Восточный Бараний, урочище Синий Дол, бассейны рек Шумная, Сестренка, Гейзерная. Исследования проводили детально-маршрутными методами с закладкой высотных геоботанических профилей и временных пробных площадей (размерами 10×10 м). На пробных площадях выполняли детальные геоботанические описания по стандартной методике (Ипатов, Мирин, 2008). Для каждого яруса и каждого вида определяли проективное покрытие (в процентах). Кроме того, учитывали основные характеристики местообитаний: микрорельеф, наличие и мощность почвеннопирокластического чехла, тип почвы, характер увлажнения, высоту над уровнем моря, экспозицию и крутизну склона и др. Привязку пробных площадей к географической координатной сетке проводили с помощью персонального навигатора GPS.

В камеральный период была создана база данных геоботанических описаний в пакете TurboVeg, составлены фитоценотические таблицы в программе MS Excel. В компьютерную обработку было включено также 60 геоботанических описаний, выполненных в 1974-1975 гг. студенческой экспедицией кафедры геоботаники Ленинградского государственного университета под руководством Ю.Н. Нешатаева. Всего было проанализировано 240 полных геоботанических описаний. Методом кластерного анализа с использованием Эвклидовой дистанции и алгоритма β - flexible (при β = -0,6) в пакете PC-Ord 4.0 (Джонгман, 1999) были выделены группы описаний, сходных по флористическому составу сообществ и соотношению видов и до-минантов. Проведен сравнительный анализ единиц эколого-фитоценотической классификации, выделенных методом табличного анализа (Нешатаев, 1987), и безранговых единиц нумерической классификации (фито-ценонов). В результате разработана эколого-фитоценотическая классификация горнотундровой растительности Кроноцкого заповедника, основанная на принципах Ленинградской геоботанической школы (Сукачев, 1928, 1938; Шенников, 1964; Александрова, 1979; Блюменталь, 1990). При выделении ассоциаций учитывали особенности флористического состава фитоценозов, количественное соотношение эколого-ценотических групп видов, выраженное через проективное покрытие, а также особенности структуры сообществ в связи с условиями местообитания. К одной ассоциации относили фитоценозы сходного флористического состава и структуры, встречающиеся в сходных экологических условиях. Латинские названия сосудистых растений приведены по «Каталогу…» (Якубов, Чернягина, 2004), мхов – по И.В. Чернядьевой (2012), лишайников – по A. Nordin et al. (2011) и T.L. Esslinger (2011). Номенклатура синтаксонов приведена в соответствии с «Проектом Всероссийского кодекса фитоценотической номенклатуры» (Нешатаев В., 2001).

Результаты и обсуждение

Впервые разработана детальная эколого-фитоценотическая классификация горнотундровой растительности вулканических районов Кроноцкого заповедника. Выделено 20 ассоциаций, отнесенных к 12 формациям, 8 группам формаций и 5 классам формаций. Ниже приводится продромус, конспект и краткая характеристика выделенных синтак-сонов. Диагностические признаки ассоциаций и вариантов представлены в табл. 1.

Продромус растительности

ГОРНЫХ ТУНДР ВУЛКАНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

Кроноцкого заповедника

Т ИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ Vaccinieto uligi-nosi-Empetretion (Ericion) – сообщества арктических, субарктических и арктовысокогорных стелющихся кустарников, кустарничков, мхов и лишайников (тундровый)

К л а с с ф о р м а ц и й Cladonietosa– Аркто-бореальные и высокогорные лишайниковые тундры и пустоши

Группа формаций Cladinetosum – Арктобореальные кустистые кладониевые тундры и пустоши

Формация Cladineta arbusculae-rangiferinae – Ягельные кладониевые тундры

Асс. Cladinetum cladinosum – ягельные тундры

Асс. Cladinetum stereocaulosum –сте- реокаулево-кладониевая

Асс. Cladinetum fruticulosum – кустарничково-лишайниковые тундры вар. typicum вар. cladinosum

Асс. Cladinetum stellaris betulosum ex-ilis – ерниково-кладониевые тундры

Группа формаций Flavocetrarietosum – Арктовысокогорные лишайниковые тундры

Формация Flavocetrarieta – Флавоцетра-риевая

Асс. Flavocetrarietum nivalis – флаво-цетрарии приснежной

Формация Bryocauleta – Бриокаулевая

Асс. Bryocauletum divergentis arctoo-sum alpini – арктоусово-бриокаулевая

Формация Stereocauleta – Стереокаулевая

Асс. Stereocauletum alpini – стерео-каулёна альпийского

К л а с с ф о р м а ц и й Vaccinieto uliginosi – Empetretosa (Ericetosa) – Микротермно-психрофитно-кустарничковые тундры

Группа формаций Vaccinietosum – Листопадные кустарничковые тундры

Формация Vaccinieta uliginosi – Голубичные тундры

Асс. Vaccinietum uliginosi – голубичная

Асс. Vaccinietum uliginosi cladinoso-vacciniosum vitis-idaea – лишайниково-бруснично-голубичная

Асс. Vaccinietum uliginosi cladinoso-empetrosum – лишайниково-шикшево-голубичная вар. typicum вар. betulosum exilis

Асс. Vaccinietum uliginosi fruticuloso-betulosum exilis– ерниково-голубичная

Асс. Vaccinietum uliginosi phyllodoco-sum – филлодоцево-голубичная

Формация Arctoeta alpini – Арктоусовые тундры

Асс. Arctoetum alpini – Арктоуса альпийского

Группа формаций Salicetosum arctici – Ивковые тундры

Формация Saliceta arcticae – Ивы арктической

Асс. Salicetum arcticae varioherbosum

– разнотравно-ивковая

Группа формаций Empetretosum – Эри-коидные вечнозеленые кустарничковые тундры

Формация Empetreta nigri – Шикшевые тундры

Асс. Empetretum nigri – шикшевая

Формация Loiseleurieta procumbentis – Луазелеурии лежачей

Асс. Loiseleurietum procumbentis diapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая

К л а с с ф о р м а ц и й Betuletosa nanae – Арктобореальные, субарктические и арктовысо-когорные психрофитные листопадные кустарники

Группа формаций Betuletosum nanae – карликовые березнячки (ерники)

Формация Betuletaexilis – Березки тощей

Асс. Betuletum exilis ledosum – багуль-никово-ерниковая тундра

Асс. Betuletum exilis empetrosum – шикшево-ерниковая

К л а с с ф о р м а ц и й Rhododendretosa aurei – Субальпийские микромезотермные псих-рофитные зимнезеленые мелкокустарниковые тундры

Группа формаций Rhododendretosum aurei– вечнозеленые психромезофитныекустар-никовые тундры

Формация Rhododendreta aurei – рододендрона золотистого

Асс. Rhododendretum aurei phyllo-docosum – филлодоцево-рододендроновая

К л а с с ф о р м а ц и й Racomitrietosa – Мик-ротермно-психрофитно-моховой

Группа формаций Racomitrietosum– Микротермные психрофитные моховые тундры

Формация Racomitrieta – Ракомитриевая Асс. Racomitrietum lanuginosi diapen-siosum obovatae – диапенсиево-ракомитриевая

Конспект синтаксонов и краткая харак ТЕРИСТИКА ГОРНО - ТУНДРОВЫХ СООБЩЕСТВ

К л а с с ф о р м а ц и й Cladonietosa– Арктобореальные и высокогорные лишайниковые тундры и пустоши

Класс формаций объединяет сообщества двух групп формаций: Группы Арктоборе-альных кустистых кладониевых (ягельных) тундр и Группы Арктических и арктовысоко-горных (алекториевых. стереокаулевых и флавоцетрариевых) лишайниковых тундр. Лишайниковые горные тундры широко распространены в горах Камчатки, Чукотки, Магаданской обл., Якутии, Хабаровского края, а также в высокогорных районах Алтая и Саян (Душечкин, 1937; Шлотгауэр, 1973; Седельников, 1988; Перфильева и др., 1991; Нешатаева, 2009, Синельникова, 2009 и др.). В состав класса формаций входят как собственно лишайниковые сообщества с преобладанием арктобореальных видов кустистых и листоватых лишайников, так и кустарничковолишайниковые тундры с участием гипоаркти-ческих и аркто-альпийских видов кустарничков, карликовых ив и горно-тундрового разнотравья. Эпилитные сообщества накипных лишайников в настоящей работе не рассматриваются. В системе эколого флористической классификации лишайниковые тундры относятся к союзу Loiseleurio-Diapension (Br.-Bl., Siss. et Vlieg. 1939) Daniëls 1982. В сообществах этого союза преобладают лишайники рода Cladonia (Daniëls, 1994).

В Кроноцком заповеднике лишайниковые тундры наиболее широко распространены в Семячикском лесничестве: они встречаются в урочище Синий Дол, у подножия вулкана Та-уншиц, в районе сопки Гейзерная, на склонах вулканов Крашенинникова и Кихпиныч.

Группа формаций Cladinetosum – Кустистые кладониевые тундры и пустоши

Формация Cladineta arbusculae-rangiferinae – Ягельные лишайниковые тундры

Асс. Cladinetum cladinosum – ягельные тундры. В сообществах ассоциации хорошо развит лишайниковый ярус, образованный видами ягелей – кустистых лишайников рода Cladonia ( C. arbuscula , C. rangiferina , C.stel-laris, C. mitis ). Их суммарное проективное покрытие достигает 75% (в среднем 45-50%). В лишайниковом ярусе встречаются также Cladonia gracilis, C. ecmocyna, C. pyxidata, Cetraria islandica , C. laevigata, C. kamczatica , C.nigricans,Flavocetraria nivalis , Stereocaulon alpinum , S. paschale, Govardia nigricans и др. Покрытие травяно-кустарничкового яруса довольно значительно (15-40%), однако константность кустарничков здесь существенно ниже, чем в сообществах кустарничковых горных тундр. Наиболее часто встречаются Loiseleuria procumbens, Phyllodoce caerulea , Cassiopelycopodioides , Vaccinium uliginosum , Empetrumnigrum . Из кустарников отмечены Salix arctica , Rhododendron aureum , Характерно присутствие горно-тундровых видов осок ( Carex flavocuspis subsp. krascheninnik-ovii, C. koraginensis ) , злаков ( Calamagrostis sesquiflora , Hierochloe alpina, Poa arctica , Fes-tuca altaica ) и разнотравья ( Artemisia arctica , Oxytropisrevoluta, Tofieldiacoccinea ) и др.

Асс. Cladinetum stereocaulosum – сте-реокаулево-кладониевая. В сообществах ассоциации в лишайниковом ярусе (45-90%) доминирует Cladoniaarbuscula (проективное покрытие 15-30%), в равных долях присутствуют также Stereocaulon paschale (10-20%) и Cetraria islandica (10-20%). В травянокустарничковом ярусе константны Loiseleuria procumbens , Phyllodoce caerulea, Cassiope lycopodioides, Salix arctica ; выраженных до-минатов не отмечено.

Асс. Cladinetum fruticulosum – кустарничково-лишайниковые тундры. Сообщества ассоциации характеризуются высоким покрытием лишайников (55%), при этом покрытие кустарничков достигает 40%. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают

Vaccinium uliginosum , Empetrum nigrum , Loiseleuria procumbens , характерно участие Carex koraginensis , C. flavocuspis subsp. krascheninnikovii , Festuca altaica . Среди лишайников доминируют Cla-donia arbuscula (20%), Stereocaulon alpinum , Cetraria islandica . Характерно присутствие Cladoniagracilis , С. pyxidata , C. phyllophora , C. borealis и других бокальчатых лишайников.

В пределах ассоциации выделено 2 варианта: var. typicum – характеризующие признаки варианта соответствует признакам ассоциации; var. cladinosum – кладиновый. В сообществах варианта обильны Cladonia rangiferina и C. stellaris , отсутствуют виды рода Stereocaulon ; покрытие Cetraria islandica значительно меньше. Злаки отмечены единично.

Асс. Cladinetum stellaris betulosum exilis – ерниково-кладониевые тундры. Сообщества ассоциации отличаются высоким покрытием Betula exilis (25%). В лишайниковом ярусе доминирует Cladonia stellaris (30%). В травяно-кустарничковом ярусе характерно присутствие Vaccinium uliginosum, Loiseleuria pro-cumbens, Empetrum nigrum , а также Aconogonon tripterocarpum , Bistorta vivipara , Anemone narcissiflora subsp. sibirica, Festuca altaica . В лишайниковом ярусе константны Cladonia arbuscula , C. rangiferina , Cetraria is-landica .

Группа формаций Flavocetrarietosum – Арктические и арктовысокогорные лишайниковые тундры

Сообщества арктовысокогорных лишайниковых тундр встречаются на вершинах и ветробойных склонах гор на высотах от 1200 до 1500 м над ур. моря. Они занимают небольшие площади, встречаясь на верхнем пределе распространения растительности. Сообщества группы приурочены к примитивным щебнистым и каменистым почвам с малым содержанием мелкозема. Нередко выражены криогенные хрящевато-каменистые «медальоны» или солифлюкционные ступени, практически лишенные растительности.

Сообщества группы на Камчатке описаны на вулканическом плато Ушковский дол (Нешатаева и др., 2006).

Формация Flavocetrarieta – Флавоцетра-риевая

Формация ранее приводилась для Кро-ноцкого заповедника под названием Cetra-rieta nivalis (Нешатаев, Храмцов, 1994). Сообщества формации приурочены к крутым обдуваемым склонам вулканов, встречаясь на высоте более 1500 м над уровнем моря. В Кроноцком заповеднике сообщества формации распространены на склонах вулканов Кроноцкий, Крашенинникова, Большой Се-мячик и др.

Асс. Flavocetrarietum nivalis – флавоцет-рарии приснежной. В сообществах ассоциации в лишайниковом ярусе преобладают Fla-vocetraria nivalis (syn.: Cetraria nivalis ), Flavo-cetraria cucullata , Cetraria islandica , встречаются также Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. gracilis, C. pyxidata . Травянокустарничковый ярус разрежен (покрытие 20-30%), характеризуется отсутствием выраженных доминантов; наиболее обильны Loiseleuria procumbens , Diapensia obovata , Salix sphenophylla . Отмечены также Salix tschuktschorum , Campanula lasiocarpa, Pedicularisoederi, Carexflavocuspis subsp. kra-scheninnikovii, Luzulaarcuata, Artemisiaglom-erata, Oxyriadigyna .

В системе эколого-флористической классификации в составе союза Loiseleurio-Diapension выделена корреспондирующая асс. Cetrarietum nivalis Dahl 1956, описанная в горах южной Скандинавии (Dahl, 1987). Региональными викариантами этой ассоциации, выделенными Н.В. Синельниковой на территории Верхояно-Колымской горной страны, являются Cetrario nivalis– Cassiopetum ericoidis Sinelnikova 2009, Cetrario nivalis–Rhododendretum re-dowskiani Sinelnikova 2013 и Cetrario nivalis – Salicetum darpirensis Sinelnikova 2013 с участием различных видов кустарничков (Синельникова, 2009, 2013).

Формация Bryocauleta – Бриокаулевая

Асс. Bryocauletum divergentis arcto-sum alpinii – арктоусово-бриокаулевая. В сообществах ассоциации в лишайниковом ярусе доминирует Bryocaulon divergens (50%), участвуют также Alectoria ochroleuca , Flavocetraria nivalis и Cladonia arbuscula . В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Arctous alpina (15%), встречаются Vaccinium uliginosum , V. vitis-idaea , Loiseleuria procum-bens , Diapensia obovata , Dryaspunctata , Cas-siope lycopodioides , Salix tschuktschorum . Покрытие трав незначительно, единично отмечены Artemisiaarctica , Lloydia serotina , Parrya nudicaulis , Campanula lasiocarpa . Сообщества ассоциации встречаются на хорошо дренированных обдуваемых участках (ветробойных склонах) на высотах более 1300 м над ур. моря.

Формация Stereocauleta - Стереокаулевая Асс. Stereocauletum alpinii – стереокау-лёна альпийского. Для сообществ ассоциации характерно невысокое покрытие травянокустарничкового яруса (не более 20%), иногда кустарнички отсутствуют. В лишайниковом ярусе доминирует Stereocaulon alpinum (40%), содоминирует Cladonia arbuscula (20%). В травяно-кустарничковом ярусе с невысоким покрытием отмечены Phyllodoce caerulea (5%), Salix sphenophylla (3%), характерные для относительно влажных местообитаний.

К л а с с ф о р м а ц и й Vaccinieto uligi-nosi – Empetretosa – микротермно-мезопсихрофитно-кустарничковые тундры

Группа формаций Vaccinietosum – Листопадные кустарничковые тундры

Формация Vaccinieta uliginosi – Голубичные тундры

Сообщества формации широко распространены в Арктике, Субарктике и северной тайге Европейской России, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, голубичники встречаются также в субальпийском и альпийском поясах гор (Карпаты, Кавказ, Урал, Алтай). Сообщества формации описаны также в Печоро-Илычском заповеднике (Корчагин, 1940), Анадырском крае (Васильев,

1956), в горах Центральной Камчатки (Липшиц, Ливеровский, 1937) и ЮжноКамчатском заказнике (Нешатаева, 2002). Наряду с шикшевыми тундрами ( Empetreta ) сообщества формации Vaccinieta uliginosi создают основной фон растительного покрова в горах Кроноцкого заповедника на высотах от 500-600 м над ур. моря (в приокеани-ческих районах) до 900-1200 м (в центральных и западных районах заповедника). Голубичные тундры приурочены к ровным участкам вулканических плато или пологим (крутизной до 5°) склонам преимущественно северных экспозиций. Они встречаются на бортах кальдеры Крашенинникова, в окрестностях сопок Гейзерная, Останец, Дуга, в кальдере Узон. В сообществах голубичных тундр часто выражен бугорковатый микрорельеф, имеющий мерзлотное происхождение.

Асс. Vaccinietum uliginosi – голубичная. Сообщества ассоциации распространены в дренированных местообитаниях, иногда встречаются в окрестностях термопроявлений на умеренно-прогретых субстратах. В сообществах ассоциации выражен бугоркова-тый микрорельеф. Бугорки высотой 30-40 см, диаметром 0,5-0,7 м. В травянокустарничковом ярусе доминирует голубика (покрытие 40-50%), обильны и константны кустарнички ( Empetrum nigrum (5-10%), Betula exilis (15%) , Phyllodoce caerulea ). Из трав обычны Artemisia arctica , Saussurea pseudo-tilesii , Solidago spiraeifolia , Anemone narcissiflora subsp. sibirica , Festuca altaica , Carex koraginensis, Bistorta vivipara. Однако участие трав в формировании яруса незначительно. Мохово-лишайниковый ярус разрежен.

Асс. Vaccinietum cladinoso-vacciniosum vitis-idaea – лишайниково-брусничноголубичная. Сообщества ассоциации характеризуются доминированием Vaccinium uliginosum (покрытие 25%) и развитым лишайниковым ярусом, в котором преобладают кустистые лишайники Cladonia arbuscula , C. rangiferina , C. uncialis , константны Flavo-cetraria cucullata , F. nivalis , Cetraria islandica

(общее покрытие лишайников 40%). В травяно-кустарничковом ярусе обильны также Vaccinium vitis-idaea (10%) и Ledum decum-bens (10%), с высокой константностью отмечены Festucaaltaica и Hierochloe alpina . Ассоциация описана в Южно-Камчатском федеральном заказнике (Южная Камчатка) на высотах 400-500 м (Нешатаева, 2002). В системе эколого-флористической классификации лишайниково-голубичные сообщества относятся к асс. Cladonio stellaris– Vaccinietum uliginosi Sinelnikova 2013, описанной в хр. Черского на высотах 1400-1500 м (Синельникова, 2013).

Асс. Vaccinietum uliginosi cladinoso-empetrosum – лишайниково-шикшево-голубичная. Сообщества ассоциации характеризуются доминированием Empetrum nigrum (покрытие 30%) и высоким обилием кустистых кладоний (ягелей). В травянокустарничковом ярусе характерно участие Loiseleuria procumbens (5%), Salix arctica , S. chamissonis , Aconogonon tripterocarpum . Константны Carex koraginensis , Festuca altaica , Calamagrostis sesquiflora . В лишайниковом ярусе (покрытие 15-30%) преобладают Cladonia arbuscula , C. rangiferina , Cetraria is-landica . В составе ассоциации выделены 2 варианта: var. typicum – характерные признаки варианта соответствуют признакам ассоциации; var. betulosum exilis – сообщества варианта отличаются высоким проективным покрытием Betula exilis (15%), присутствием мезофильного кустарника Spiraea beauverdi-ana и видов группы субальпийского разнотравья Sanguisorbaofficinalis , Solidago spiraei-folia Hedysarum hedysaroides . Сообщества варианта распространены в кальдере Узон на высотах от 650 до 800 м над ур. моря.

Асс. Vaccinietum uliginosi fruticuloso-betulosum exilis – ерниково-голубичная. В травяно-кустарничковом ярусе (покрытие 85-90%), преобладают Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum , Loiseleuria procumbens , Ledum decumbens и низкорослые прострат-ные кустарники Betula exilis и Salix arctica. В группе видов горно-тундрового разнотравья

(покрытие 2%), константны Festuca al-taica , Aconogonon tripterocarpum , Saussurea pseudo-tilesii , Carex koraginensis . Покрытие лишайников 10-15%, преобладают Cladonia arbuscula, Cetraria islandica, Trapeliopsis granulosa . Проективное покрытие мхов до 10%, обильны виды рода Dicranum. Сообщества ассоциации встречаются на высотах около 900-950 м над ур. моря (в кальдере Узон – навысоте 650-850 м), отличаются регулярно-бугорковатым микрорельефом. Часто встречаются в сочетании с пятнами низкорослого шпалерного ольхового стланика на крутых склонах на высотах более 1050 м над ур. моря (в этом случае микрорельеф слабоволнистый).

Формация Arctoeta alpini – Арктоуса альпийского

Асс. Arctoetum alpini – Арктоусовая. Покрытие травяно-кустарничкового яруса 7585% (до 95%). Сообщества ассоциации характеризуются высоким покрытием психро-мезофильного кустарничка Arctous alpina. Кроме него, в кустарничковом ярусе обильны Loiseleuria procumbens, Diapensia obovata . Высокую константность имеют Empetrum nigrum , Vaccinium vitis-idaea , Hierochloe alpina . В лишайниковом ярусе (покрытие 10-

30%) преобладают Cladonia arbuscula, Thamnoliavermicularis, Flavocetrariacucullata, F. nivalis, Alectoria ochroleuca, Cetraria laevigata, Bryoria nitidula. Мхи отмечены единично. Сообщества ассоциации встречаются в высокогорьях (на высотах 1000-1300 м над ур. моря), приурочены к крутым, хорошо дренированным и сильно обдуваемым склонам. Часто встречаются на перевалах и гребнях хребтов.

Группа формаций Salicetosum arcticae – Ивковые тундры

Формация Saliceta arcticae – Ивы арктической

Формация выделена Б.А. Быковым (1965) под названием Saliceta pallasii (в сообществах формации доминирует низкий стелющийся психромезофитный кустарник Salix arctica (syn. Salix pallasii ). Сообщества формации отмечены для Центральной Камчатки С.Ю. Липшицем (Липшиц, Ливеровский, 1937).

Асс. Salicetum arcticae varioherbosum – разнотравно-ивковая. В сообществах ассоциации доминирует Salix arctica (25-40%), обильна группа видов горно-тундрового разнотравья (покрытие 25-40%): среди них преобладают Artemisia arctica (15%), Saussurea pseudo - tilesii (15%), Campanula lasiocarpa , Bistorta vivipara , Anemone narcissiflora subsp. sibirica . С высокой константностью отмечены Festucaaltaica , Carex koraginensis . В лишайниковом ярусе (покрытие 30%) преобладают Cladonia arbuscula , Cetraria islandica , Stereo-caulon alpinum . Сообщества ассоциации встречаются в хорошо увлажненных местообитаниях, часто приурочены к депрессиям рельефа, окрестностям тающих снежников. Для горных районов Центральной Камчатки указана корреспондирующая асс. Salix arctica – Phyllodoce caerulea – филлодоцево-ивковая (Липшиц. Ливеровский, 1937).

Группа формаций Empetretosum – Эри-коидные вечнозеленые кустарничковые тундры

В системе эколого-флористической классификации аркто-альпийские эрикоидно- кустарничковые сообщества Евразии и Северной Америки относятся к классу Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960.

Формация Empetreta nigri (syn. Em-petreta sibirici ) – Шикшевые тундры

Шикшевые тундры (вороничники) широко распространены в нижней высотной полосе горно-тундрового пояса, встречаются в поясе стлаников – на полянах в зарослях кедрового стланика. Крупные массивы шикшов-ников встречаются также в приморских тундрах в низовьях рек Кроноцкая и Тюшевка, впадающих в Кроноцкий залив, а также р. Перевальная, впадающей в Кроноцкое озеро (на высотах 370-400 м над ур. моря). Подобные тундры Л.Н. Тюлина (2001) называла шикшовниками, а В.Л. Комаров (1940) – верещатниками. Сообщества формации встречаются в Арктике, Субарктике, на Европейском Севере России, в Восточной Сибири, на Сахалине и Курильских о-вах (Быков, 1965). Описаны в Ловозерских тундрах (Кольский п-ов) (Солоневич, 1936), на Охотском побережье (Воробьев, 1937), Беломорско-Кулойском плато (Леонтьев, 1937), в Печо-ро-Илычском заповеднике (Корчагин, 1940), на Курильских (Tatewaki, 1957) и Алеутских о-вах (Daniëls et al., 2004).

Формация Loiseleurieta procumbentis – Луазелеурии лежачей

Асс. Loiseleurietum procumbentis diapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая. В сообществах ассоциации в травянокустарничковом ярусе доминируют Loiseleu-ria procumbens (30%) и Diapensia obovata (20%); константны также Phyllodocecaerulea , Cassiope lycopodioides и виды рода Oxytropis ( O.pumilio, O. kamtschatica , O. revoluta ). В разреженном лишайниковом ярусе (20%) преобладают Cladonia arbuscula, C. gracilis. В системе эколого-флористической классификации подобные сообщества относятся к асс. Loiseleurio-Diapensietum (Fries 13) Dahl 56 союза Arctostaphylo-Cetrarion nivalis Dahl 56. Сообщества ассоциации описаны в горах Фенноскандии (Nordhagen, 1936, 1954), встречаются также в горно-тундровом поясе Хибинских гор (Королева, 1990 а,б).

Для Кроноцкого заповедника Ю.Н. Нешатаевым и В.Н. Храмцовым (1994) указана также формация Dryadeta punctatae – дриа-дово-диапенсиевые тундры, распространенные в высокогорьях на высотах более 10001200 м над ур. моря. Они приурочены к каменистым и щебнистым склонам, сухим и малоснежным местообитаниям. Доминирующими видами в сообществах этой формации являются Dryas punctata и Diapensia obovata , с высоким постоянством встречаются также Bryanthus gmelinii, Cassiope lycopodioides, Hierochloealpina, Tofieldiacoccinea , Thamno-lia vermicularis, Flavocetraria nivalis . Сообщества формации отмечены на склонах вулкана Гамчен, плато Гамченский дол, Железнодорожном плато. Однако в районе исследований дриадово-диапенсиевые тундры нами отмечены не были.

К л а с с ф о р м а ц и й Betuletosa nanae – Арктобореальные, субарктические и аркто-высокогорные микромезотермные психро-фитные листопаднокустарниковые тундры

Группа формаций Betuletosum nanae – карликовые березнячки (ерники)

Группа объединяет сообщества, в которых доминантами и эдификаторами являются кустарниковые березки. Ерниковые формации широко распространены в Якутии (Добрецова, 1961; Лукичева, 1963), Магаданской обл. (Докучаева, 1980, 1985), на Охотском побережье, Камчатке и Чукотке.

Формация Betuleta exilis – ерники из березки тощей

Сообщества формации распространены в Якутии, Хабаровском крае, на севере Приморского края, Сахалине, Камчатке и Курильских о-вах (Быков, 1965). Формация описана в Саянах (Куминова, 1946), бассейнах рек Вилюй (Добрецова, 1961), Оленек (Иванова, 1961) и Индигирка (Шелудякова, 1938), Анадырском крае (Васильев, 1956). В Кроноцком заповеднике ерники встречаются в горно-тундровом поясе на высотах 800-900 м, а также в низкогорьях на высотах около 100 м и на дренированных участках приморских равнин в низовьях рек Кроноцкая, Тихая, Богачевка, Чажма и др. (Нешатаев, Храмцов, 1994). Для сообществ формации характерен бугорковатый микрорельеф. Бугорки высотой 40-50 см, диаметром 0.5-1 м занимают до 80% площади, на вершинах бугорков преобладает Betula exilis , встречаются кустарнички ( Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea var. minus, Empetrum nigrum, Ledum decumbens ) и кустистые лишайники ( Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. mitis , Cetraria laevigata, C. islandica и др.). В микропонижениях отмечены травы ( Saussurea pseudo-tilesii, Festuca altaica, Carex koraginensis и др.), простратные ивы ( Salix arctica и др.), зеленые мхи ( Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Dicranum majus, D. scoparium и др.), иногда – виды Sphagnum .

Асс. Betuletum exilis ledosum – багульни-ково-ерниковые горные тундры

В сообществах ассоциации общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 50-80%. Доминирует Betula exilis (3550%), обилен Ledum decumbens (10-15%). Константны Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea var. minus, Empetrumnigrum. В лишай- никовом ярусе (10-15%) преобладают Cladoniaarbuscula, Cetrariaislandica.

Асс. Betuletum exilis empetrosum – шик-шево-ерниковые горные тундры

В сообществах ассоциации общее покрытие травяно-кустарничкового яруса – 80-85%. Доминирует Betula exilis (20-25%), обильны Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Salix arctica. С высокой константностью встречается Festuca altaica . Общее покрытие лишайников 10%. Преобладают Cladonia arbuscula , C. rangiferina , Cetrariaislandica .

К л а с с ф о р м а ц и й Rhododendretosa aurei – Субальпийские и подгольцовые мик-ромезотермные психрофитные зимнезеленые мелкокустарниковые тундры

Группа формаций Rhododendretosum aurei – подгольцовые вечнозеленые психро-мезофитные кустарниковые тундры

Формация Rhododendreta aurei – рододендрона золотистого

Сообщества с доминированием вечнозеленого психромезофильного невысокого кустарника Rhododendron aureum распространены в горах Сибири и Дальнего Востока от Алтая до Уссурийского края в субальпийском и горно-тундровом поясах. Формация Rho-dodendreta aurei выделена Б.А. Быковым (1965). Сообщества формации описаны в Буреинском хр. (Сочава, 1934). В горах Центральной Камчатки С.Ю. Липшиц (Липшиц, Ливеровский, 1937) отмечает ивково-рододендроновую ассоциацию ( Rhododendron aureum + Salixpallasii (syn.: S. arctica ) + S. chamissonis ).

Асс. Rhododendretum aurei phyllodoco-sum – филлодоцево-рододендроновая. Сообщества ассоциации характеризуются содо-минированием Rhododendron aureum (15%) и Phyllodoce caerulea (15%). По сравнению с другими сообществами, значительное покрытие имеют Cassiope lycopodioides (10%) и Diphasiastrum alpinum (10%). В лишайниковом ярусе (20%) преобладают Cladonia ar- buscula, C. rangiferina, Cetraria islandica, Stereocaulon spp. Сообщества ассоциации распространены на высотах 1000-1200 м, приурочены к хионофильным местообитаниям: подножиям горных склонов, долинам горных ручьев, ложбинам, западинам. Нами (Нешатаева и др., 2014) на плато Ушковский дол (Ключевская группа вулканов) описана корреспондирующая ассоциация Phyllodo-cetum caeruleae rhododendrosum aurei, отличающаяся значительным участием в составе сообществ шпалерных ив, мезофильного разнотравья и травянистых мезогигрофитов (Juncus beringensis, Luzula multiflora, Rhodiolarosea, Mertensiapubescensи др.).

К л а с с ф о р м а ц и й Racomitrietosa – Микротермно-психрофитно-моховой

Группа формаций Racomitrietosum -Микротермные психрофитные моховые тундры

Формация Racomitrieta – Ракомитриевая

Асс. Racomitrietum lanuginosii diapen-siosum obovatae – Диапенсиево-ракомитриевая

В сообществах ассоциации в травянокустарничковом ярусе преобладают Diapensia obovata , Cassiope lycopodioides , встречаются Oxytropis kamtschatica , Empetrum nigrum , Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii . В мохово-лишайниковом ярусе доминирует Ra-comitrium lanuginosum (30%). Общее видовое разнообразие мхов отличается исключительной бедностью: на пробных площадях отмечены лишь Niphotrichum canescens и Polytrichumjuniperinum . Лишайниковый ярус характеризуется небольшим покрытием (1020%) и значительным видовым разнообразием: отмечены Cladonia amaurocraea , C. gracilis , C. pyxidata, C. borealis , Cetraria kamczatica . C. nigricans , Flavocetraria nivalis , Alectoria nigricans , Thamnolia vermicularis и др. Сообщества ассоциации встречаются на склонах вулкана Крашенинникова на высотах 1200-1600 м над ур. моря.

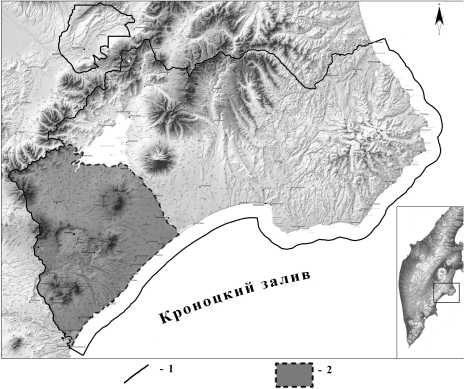

Таблица 1 . Дифференцирующая таблица ассоциаций горных тундр вулканических районов Кроноцкого заповедника Differentiable table of the associations of mountain tundra volcanic regions in the Kronotsky State Natural Reserve

|

А с с о ц и а ц и и |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

|

Травяно-кустарничковый ярус, покрытие, % |

30 |

40 |

40 |

30 |

40 |

20 |

25 |

25 |

75 |

75 |

85 |

70 |

80 |

60 |

65 |

75 |

50 |

75 |

70 |

65 |

25 |

|

Betulaexilis |

VD |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

VD |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

VD |

. |

. |

|

Rhododendron aureum |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

VD |

. |

|

|

Salixarctica |

. |

. |

V |

V |

. |

V |

. |

V |

. |

V |

. |

V |

. |

V |

VD |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Vaccinium uliginosum |

V |

VD |

VD |

. |

. |

V |

V |

. |

V |

VD |

VD |

VD |

VD |

VD |

. |

V |

. |

V |

VD |

. |

. |

|

Empetrum nigrum |

. |

VD |

V |

. |

. |

. |

. |

V |

V |

V |

VD |

V |

. |

VD |

. |

. |

VD |

. |

. |

||

|

Loiseleuriaprocumbens |

V |

. |

V |

V |

. |

V |

V |

V |

V D |

. |

. |

V |

V |

. |

V |

VD |

. |

. |

. |

||

|

Vaccinium vitis-idaea |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Phyllodocecaerulea Ledum decumbens |

. . |

. . |

. . |

V . |

. . |

. |

. . |

V . |

. . |

. . |

. . |

. . |

VD . |

. VD |

. |

V |

V . |

. VD |

. |

VD . |

. . |

|

Diapensiaobovata |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

V |

. |

. VD |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

. |

. |

VD |

|||

|

Arctousalpina |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

. |

D |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Artemisiaarctica |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

VD |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Saussureapseudo-tilesii |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Aconogonon tripterocarpum Solidago spiraeifolia |

V . |

. . |

. . |

. . |

. . |

V |

. . |

. . |

. . |

V . |

. V |

. . |

. . |

. . |

. . |

. . |

. . |

. . |

|||

|

Carexkoraginensis Juncusberingensis |

. . |

. . |

V . |

. . |

. . |

. |

. . |

. . |

. . |

V . |

V . |

V . |

. V |

. . |

. |

. |

. . |

. . |

. |

. |

. . |

|

Festucaaltaica |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

|

Hierochloealpina |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

|||

|

Мохово-лишайниковый ярус, покрытие, % |

60 |

40 |

55 |

55 |

45 |

60 |

60 |

65 |

15 |

20 |

3 |

25 |

10 |

40 |

20 |

7 |

30 |

15 |

10 |

20 |

20 |

|

Cladoniaarbuscula |

VD |

VD |

VD |

VD |

VD |

VD |

V |

V D |

V |

V |

. |

VD |

V |

VD |

. |

V |

V |

. |

. |

V |

. |

|

C. stellaris |

VD |

V D |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

||||

|

Cetrariaislandica |

VD |

. |

V |

VD |

VD |

VD |

. |

. |

. |

V |

. |

V |

V |

. |

. |

V |

. |

. |

V |

V |

. |

|

Cladoniarangiferina |

. |

VD |

. |

VD |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

V |

. |

. |

V |

. |

|||

|

Flavocetrariacucullata |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

V |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

F. nivalis |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

V |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

|

Stereocaulon alpinum S. paschale Bryocaulon divergens |

. . . |

. . . |

VD . . |

. . . |

. VD . |

V . . |

. . VD |

VD . . |

. . . |

. . . |

. . . |

. . . |

V . . |

. . . |

. . . |

V . . |

. . . |

. . . |

. . . |

. . . |

. . . |

|

Alectorianigricans |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

|

Racomitrium lanuginosum |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

VD |

Пестеров А.О. и др. Горные тундры вулканических районов 149

Прим. Цифрами обозначены ассоциации и варианты: 1 – Cladinetum stellaris betulosum exilis – ерниково-кладониевая; 2 – Cladinetum fruticulosum var. cladinosum – кустарничково-лишайниковая, вар. кладиновый; 3 – Cladinetum fruticulosum var. typicum – кустарничково-лишайниковая; 4 – Cladinetum cladinosum – ягельная; 5 – Cladinetum stereocaulosum – стереокаулево-кладониевая; 6 – Flavocetrarietum nivalis – флавоцетрариевая; 7 – Bryocauletum divergentisarctoosum alpini – арктоусово-бриокаулевая; 8 – Stereocauletum alpini – стереокаулевая; 9 – Arctoetum alpini – арктоусовая; 10 – Vaccinietum uliginosi fruticuloso-betulosum exilis – ерниково-голубичная; 11 – Vaccinietum uliginosi – голубичная; 12 – Vaccinietum uliginosi cladinoso-empetrosum – лишайниково-шикшево-голубичная; 13 – Vaccinietum uliginosi phyllodocosum – филлодоцево-голубичная; 14 – Vaccinietum uliginosi cladinosum – лишайниково-голубичная; 15 – Salicetum arcticae varioherbosum – разнотравно-ивковая; 16 – Empetretum sibirici – шикшевая; 17 – Loiseleurietum procumbentisdiapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая; 18 – Betuletum exilis ledosum – багульниково-ерниковая; 19 – Betuletum exilisem-petrosum – шикшево-ерниковая; 20 – Rhododendretum aurei phyllodocosum – филлодоцево-рододендроновая; 21 – Racomitrietum lanuginosi diapensiosum obovatae – диа-пенсиево-ракомитриевая. V – класс константности; D – доминант; VD – встречается с высоким постоянством и доминирует

Таблица 2 . Высотное распределение основных типов горных тундр на территории Кроноцкого заповедника

High-rise distribution of the main types of mountain tundra on the territory of the Kronotsky State Natural Reserve

|

Классы формаций, типы сообществ |

Формации |

Площадь, % |

Высотный диапазон, м н.у.м. |

Средняя высота, м н.у.м |

Высотный пояс |

Прим. Высотные пояса: Г – гольцовый, Г-Тунд. – горнотундровый, Стл. – стланиковый |

|

Растительные группировки шлаковых полей, лавовых потоков, склонов вулканов |

― |

4 |

1100-1600 |

1200 |

Г, Г-Тунд |

|

|

Racomitrietosa– моховые тундры |

Racomitrieta |

< 1 |

1200-1600 |

1370 |

Г, Г-Тунд |

|

|

Cladonietosa – лишайниковые тундры |

Cladinetaarbusculae-rangiferinae |

8 |

700-1150 |

1000 |

Г-Тунд |

|

|

Flavocetrarieta, Bryocauleta Stereocauleta |

2 |

1100-1400 |

1150 |

Г-Тунд |

||

|

Vaccinieto uliginosi– Empetretosa – кустарничковые тундры |

Arctoetaalpini Loiseleurietaprocumbentis Dry-adetapunctatae |

10 |

900-1300 |

1050 |

Г-Тунд |

|

|

Vaccinietauliginosi Empetreta nigri Saliceta arcticae |

54 |

700-1100 |

900 |

Г-Тунд Стл |

||

|

Rhododendretosaaurei – ро-додендроновые тундры |

Rhododendretaaurei |

6 |

900-1000 |

1000 |

Г-Тунд Стл |

|

|

Betuletosa nanae– ерниковые тундры |

Betuleta exilis |

16 |

600-1000 |

800 |

Г-Тунд Стл |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2015, IX : 1

Заключение

Таким образом, получены новые данные о ценотическом разнообразии, флористическом составе и экологической приуроченности горно-тундровых сообществ на территории Кроноцкого государственного заповедника, расположенной в пределах Восточного вулканического пояса Камчатки. Синтаксо-номическое разнообразие сообществ горных тундр представлено 20 ассоциациями и 2 вариантами, отнесенными к 7 классам формаций, 8 группам формаций и 12 формациям. Классификационные единицы разработанной эколого-фитоценотической классификации на уровне высших синтаксонов (классов формаций) соответствуют высшим синтаксо-нам (типам растительности) классификации Ю.Н. Нешатаева и В.Н. Храмцова (1994). Предварительная классификация указанных авторов, разработанная ими лишь до уровня формаций, была дополнена и частично переработана нами. Основные дополнения и изменения состояли в следующем: 1) в составе горно-тундровой растительности выделен новый класс формаций Микротермно-психрофитно-моховой; 2) сообщества кустарниковых березнячков (ерников) отнесены к классу формаций Арктобореальных, субарктических и высокогорных психрофитных листопадных кустарников; 3) пересмотрен объем кассиопеево-филлодоциевой, дриадовой и голубично-шикшевой формаций. Объем входящих в них ассоциаций установлен в соответствии с результатами табличного анализа, а также статистического анализа всего массива данных.

В районе исследований горно-тундровая растительность наиболее широко распространена на высотах от 700 до 1600 м над ур. моря. Различные типы местообитаний горнотундрового пояса формируются в зависимости от высоты над уровнем моря, экспозиции и крутизны склона, а также особенностей снегового режима. На большей части территории преобладают кустарничковые горные тундры (Vaccinieta uliginosi, Empetreta nigri, Loiseleurieta procumbentis), в сообще- ствах которых присутствуют также виды лишайников, мхов и травянистых психрофитов. Нижняя полоса горно-тундрового пояса на высотах 500-900 м сложена ерниками, шикшовниками и голубично-шикшевыми сообществами. Иногда они заходят в пояс стлаников, встречаясь на полянах среди зарослей кедрового стланика. На высотах 900-1200 м расположены наибольшие по площади массивы горных тундр. На этих высотах преобладают голубичные, ивковые и филлодоцево-рододендроновые тундры, наиболее характерные для вулканических районов заповедника. Верхнюю полосу горно-тундрового пояса (1200-1500 м) занимают лишайниковые ковры (флавоцентрариевые и бриокауле-вые сообщества), сомкнутые арктоусовые и луазелеуриевые тундры, а также фрагментарные дриадово-диапесиевые сообщества на щебнистых и каменистых склонах. На высотах более 1500 м сомкнутая растительность практически отсутствует, преобладают снежники, выходы скал, каменные россыпи. Распределение основных типов горно-тундровых сообществ по площадям и высотным ступеням приведено в табл. 2.

На состав и структуру горно-тундровых сообществ большое влияние оказывает современный вулканизм. Вулканические районы Кроноцкого заповедника находятся в зоне воздействия пеплопадов, возникающих во время извержений вулканов Карымский, Кизимен и Толбачик. Кроме того, на склонах действующих вулканов Крашенинникова, Кихпиныч, Центральный Семячик, Тауншиц имеются молодые лавовые потоки возрастом 400-600 лет. Набольшие площади шлаковых полей имеются в окрестностях вулканов Крашенинникова, Гамчен и Большой Семя-чик (Зубчатка), у подножий вулканов Кихпи-ныч и Кроноцкий. Нами проанализированы фитоценотические и флористические особенности горно-тундровых сообществ, расположенных на склонах действующих вулканов (Крашенинникова, Кихпиныч, Бурлящий, Центральный Семячик). Установлено, что вулканогенно-нарушенные сообщества существенно отличаются флористически от фоно- вых (относительно ненарушенных) горных тундр урочища Синий Дол и кальдеры Узон. В них постоянно присутствуют пионерные виды трав, характерные для зарастающих шлаковых полей (Leymus interior, Artemisiaglomerata, A. arctica, Minuartia mac-rocarpa, Saxifraga merkii, Oxytropis revoluta, Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii и др.), а также пионерные мхи (Racomitrium lanuginosum, Niphotrichum canescens, N. pan-schii, Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Pohlia spp., Bryum spp.). Горизонтальная структура таких сообществ, как правило, неравномерно-пятнистая.

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам Камчатского геоботани-

Список литературы Горные тундры вулканических районов Кроноцкого заповедника (Восточная Камчатка)

- Александрова В.Д. Проект классификации растительности Арктики, Бот. журн., 1979, т. 64, № 12, с. 1715-1730.

- Блюменталь И.Х. Очерки по систематике фитоценозов. Л.: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1990, 224 с.

- Быков Б.А. Доминанты растительного покрова Советского Союза. Т. 3. Алма-Ата: Наука, 1965,462 с.

- Васильев В.Н. Растительность Анадырского края. М.; Л., 1956, 218 с.

- Воробьев Д.П. Растительность южной части побережья Охотского моря, Тр. Дальневост. филиала АН СССР. Сер. бот., т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937, с. 19-102.