Горные жители Кыргызстана: особенности нейродинамических параметров мозга

Автор: Джунусова Гульнар Султановна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены особенности нейродинамических параметров мозга коренных жителей высокогорья Нарынской области Кыргызстана (2800 м над ур. м.). Установлены типы центральных механизмов регуляции мозга (ЦМР), разработаны нормативы ЭЭГ-показателей, составлены ЭЭГ-портреты с выявлением функциональных особенностей нейрофизиологического и психологического статуса горцев.

Адаптация, высокогорье, гипоксия, тип центральных механизмов регуляции мозга, ээг

Короткий адрес: https://sciup.org/14112868

IDR: 14112868 | УДК: 351.755:612.82/83(575.2)

Текст научной статьи Горные жители Кыргызстана: особенности нейродинамических параметров мозга

Введение. Жизнедеятельность коренных жителей горных территорий обеспечивается за счет генетических и фенотипических морфофункциональных особенностей, позволяющих им с меньшей «ценой за адаптацию» приспособиться к комплексу суровых природных и социальных условий [1]. Одним из ведущих факторов, воздействующих в высокогорье, является гипоксия, при которой деятельность организма осуществляется в состоянии напряжения регуляторных систем, особенно центральной нервной системы, корково-подкорковых взаимоотношений, определяющих целостную работу организма. Нейрофизиологическим коррелятом этих процессов является ЭЭГ-активность мозга [5, 17]. При адаптации наиболее ярко проявляются индивидуальные особенности деятельности мозга человека, и они же определяют адаптацию всего организма [2]. Мозг как главный регулятор организма воспринимает и анализирует всю поступающую информацию, вырабатывает критерии оценки внутренней среды, которые определяют оптимальные значения физиологических параметров в конкретных условиях [8]. Исследований, посвященных особенностям функционирования ЦНС в условиях высокогорья, не очень много [3, 4, 6, 9, 10, 14, 19]. Существует несколько типов адаптивных программ: одни из них, генетически закрепленные или сформированные в течение жизни индивида, обусловливают развертывание реакций орга- низма на длительные цели (например, анти-гипоксические реакции); другие рассчитаны на индивидуальные формы взаимодействия со средой, формируются в течение жизни, причем их элементы связаны менее жестко. Связи, возникшие в раннем периоде, прочнее связей, образовавшихся во взрослом организме, что объясняет тот факт, что у горцев в экстремальных условиях не наблюдается распада и срыва адаптационных изменений, встречающихся у приезжего населения, когда постоянное пребывание в адаптационных условиях освобождает человека от процесса «ломки» и переформирования программы [7].

Сложность организации ЦНС, ее высокая пластичность требуют определения особенностей перестройки функционального состояния (ФС) ЦНС при различных состояниях и возможности выявления их ЭЭГ-ме-тодами.

Цель исследования. Изучить индивидуально-типологические особенности центральных механизмов регуляции у жителей горных районов Республики Кыргызстан и разработать на их основе региональные ЭЭГ-нормативы, позволяющие оценивать функциональное состояние, уровень напряжения адаптационных процессов, развитие дезадаптационных нарушений.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 170 чел. в возрасте от 17 до 55 лет, проживающих в высокогорных селах Нарынской области Кыргызстана

(2800 м над ур. м.). Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью 8-канального энцефалографа «Медикор» (ВНР) по стандартной методике с использованием международной схемы «10 – 20» и монополярного отведения от среднелобных (F 3 , F 4 ), теменных (P 3 , P 4 ), затылочных (O 1 , O 2 ) и средневисочных (T 3 , T 4 ) зон коры головного мозга с соответствующими стороне отведения индифферентными ушными электродами (А1, А2). Регистрация ЭЭГ осуществлялась по 5 мин в каждой пробе (глаза открыты (ГО), глаза закрыты (ГЗ)) на бумажную и магнитную ленты. Запись ЭЭГ на магнитофон JVC (Япония) производилась через уплотнитель каналов магнитофона УКМ-9 производства ИЭМ РАМН (Санкт-Петербург), представляющего собой широтно-импульсный модулятор-демодулятор, позволяющий регистрировать на одну дорожку магнитофона 8 отведений ЭЭГ.

Компьютерный анализ ЭЭГ осуществлялся с помощью специальных программ («Протон-90» и «ЭЭГ-мэппинг», создатель программ – Н.О. Бринкен), позволяющих оценивать мощность спектров и структуру взаимодействия основных компонентов (волн) ЭЭГ с построением графов и ЭЭГ-карт, а также структуру межканальных отношений. Анализ структуры взаимодействия основных компонентов (волн) ЭЭГ осуществлялся по методу, разработанному С.И. Сороко [8], в основу которого положен анализ последовательной смены одной волны ЭЭГ другой с построением абсолютной матрицы переходов с ее последующим переводом в вероятност- ную. Оценка внутри- и межполушарных отношений проводилась на основании анализа данных межканального взаимодействия по методу Н.Б. Суворова [11].

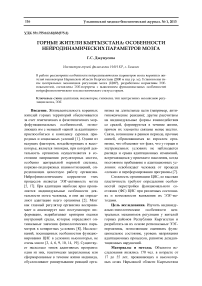

Тип центральных механизмов регуляции мозга определялся по алгоритму, в основе которого лежит оценка роли отдельных ритмов в организации текущей структуры паттерна ЭЭГ для лиц с разным уровнем пластичности нейродинамических процессов [8]. По значениям вероятности смены всех ритмических составляющих ЭЭГ в режиме «глаза закрыты» испытуемые делились по степени вероятности взаимодействия основных компонентов ЭЭГ на три группы (табл. 1): I – с высоким, II – со средним, III – с низким уровнями пластичности мозга для лиц, впервые адаптирующихся к условиям высокогорья [10]. ЭЭГ оценивали по частоте ритма бета – 13–35 Гц, альфа – 8–12 Гц, тета – 4–7 Гц, дельта – 1–4 Гц, а также с помощью математического анализа вероятностных переходов ритмических составляющих переходов ЭЭГ, позволяющих определять статистическую структуру связи между ними. Для наглядного представления матриц строились графы, вершинами которых являлись основные компоненты ЭЭГ, а соединяющие их линии указывали на величину вероятности взаимосвязи от 0,1 до 1,0 (рис. 1). Параллельно проводились психофизиологические исследования по оценке параметров структуры личности (внимания, памяти, мышления, тревожности и др.).

Таблица 1

Критерии оценки типа ЦМР мозга по структуре взаимосвязи компонентов ЭЭГ у жителей равнинной местности

|

Взаимодействующие компоненты ЭЭГ |

Величина вероятности взаимодействий |

||

|

Высокий уровень пластичности |

Средний уровень пластичности |

Низкий уровень пластичности |

|

|

Альфа – альфа |

выше 0,55 |

0,41–0,55 |

0,4 и ниже |

|

Бета – альфа |

выше 0,5 |

0,36–0,5 |

0,2–0,35 |

|

Тета – альфа |

выше 0,5 |

0,35–0,5 |

0,34 и ниже |

|

Дельта – альфа |

выше 0,5 |

0,31–0,5 |

0,30 и ниже |

|

Тета – тета |

ниже 0,3 |

ниже 0,3 |

0,3–0,5 |

|

Дельта – дельта |

ниже 0,3 |

ниже 0,3 |

0,3–0,4 |

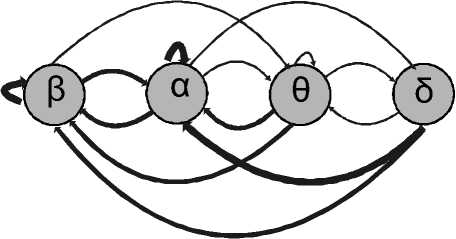

Рис. 1. Граф вероятностей взаимопереходов основных ритмических компонентов ЭЭГ. Толщиной линии показана вероятность взаимосвязей

0 - 0,250

0,250 - 0,375

0,375 - 0,550

0,550 - 0,625

0,625 - 0,750

0,750 - 1,000

Результаты и обсуждение. Определение типов ЦМР мозга по критериям для равнинных жителей (табл. 1) выявило существенное отличие в распределении по типологическим группам высокогорных жителей по сравнению с равнинными жителями. Указанный факт продиктовал нам необходимость разработки нормативных показателей центральных механизмов регуляции взаимодействия компонентов ЭЭГ для высокогорных жителей (табл. 2). Так, к I типу ЦМР было отнесено 27 %, ко II типу – 43 %, а к III типу – 30 % случаев.

Таблица 2

Типологические нормативы показателей ЭЭГ для коренных жителей высокогорья

|

Взаимодействующие компоненты ЭЭГ |

Величина вероятности взаимодействия |

||

|

I тип ЦМР |

II тип ЦМР |

III тип ЦМР |

|

|

Бета – бета |

до 0,1 |

до 0,1 |

0,1–0,15 |

|

Альфа – бета |

до 0,1 |

до 0,1 |

0,1–0,15 |

|

Тета – бета |

до 0,1 |

до 0,1 |

0,1–0,15 |

|

Дельта – бета |

до 0,1 |

до 0,1 |

0,1–0,15 |

|

Бета – альфа |

выше 0,5 |

0,4–0,5 |

ниже 0,4 |

|

Альфа – альфа |

выше 0,65 |

0,5–0,65 |

ниже 0,45 |

|

Тета – альфа |

выше 0,5 |

0,4–0,5 |

ниже 0,4 |

|

Дельта – альфа |

выше 0,45 |

0,35–0,45 |

ниже 0,35 |

|

Бета – тета |

0,15–0,2 |

0,2–0,25 |

0,2–0,3 |

|

Альфа – тета |

0,2–0,25 |

0,25–0,3 |

0,3–0,35 |

|

Тета – тета |

0,2–0,3 |

0,3–0,4 |

0,4–0,45 |

|

Дельта – тета |

0,15–0,25 |

0,2–0,35 |

0,3–0,35 |

|

Бета – дельта |

до 0,1 |

0,1–0,2 |

выше 0,2 |

|

Альфа – дельта |

до 0,1 |

0,1–0,2 |

выше 0,2 |

|

Тета – дельта |

до 0,15 |

0,15–0,2 |

выше 0,2 |

|

Дельта – дельта |

до 0,15 |

0,2–0,25 |

выше 0,3 |

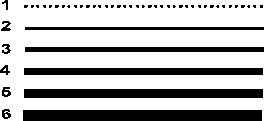

У представителей I типологической группы структура взаимодействия компонентов представлена выраженным альфа-функциональным ядром в теменно-затылочных областях коры больших полушарий (P=0,65–1,0) (рис. 2); у II типологической группы выраженность альфа-функционального ядра несколько слабее (P=0,65–0,4), нако- нец, III типологическая группа представлена равновероятностной структурой взаимодействия компонентов (P=0,4–0,1). У лиц I группы с хорошо выраженными регуляционными свойствами и большим запасом устойчивости ЦНС функционирует по пути усиления механизмов контроля и меньшей реакции на меняющиеся условия.

Рис. 2. Структура взаимодействия компонентов ЭЭГ у высокогорных жителей с различным типом ЦМР мозга. Римскими цифрами обозначены основные типы ЦМР, буквы в кружках – основные ритмы ЭЭГ, толщина стрелки обозначает вероятность взаимосвязи между ритмами мозга;

а ) затылочная зона коры левого полушария; b ) затылочная зона коры правого полушария мозга

Исследования показали, что, выбрав некий средний уровень функционирования, позволяющий приспосабливаться к внешним условиям, ЦНС жестко удерживает параметры организма в допустимых пределах. При этом межцентральное структурно-функциональное взаимодействие меняется таким образом, что устойчивость взаимосвязей между структурами мозга, отвечающих за регулирующие функции, резко повышается. В биоэлектрической активности мозга это проявляется выраженностью альфа-ритма, некоторым замедлением его средней частоты и усилением взаимодействия с остальными ритмами мозга.

У лиц с низким уровнем пластичности нейродинамических процессов (III группа), обладающих низкой устойчивостью механизмов саморегуляции, такая стратегия адап- тации невозможна. Имея невысокий запас устойчивости и повышенную чувствительность к внешним воздействиям, мозг выбирает другую стратегию поведения: он идет по пути повышения контроля за всеми изменяющимися условиями внешней среды, пытаясь каждый раз к ним подстроиться. Такой «сканирующий» тип регуляции позволяет быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, но неэкономичен, требует высоких энергозатрат, вызывает перенапряжение систем регуляции и ведет к частым срывам. У этой группы лиц новой устойчивой структуры межцентральной регуляции не возникает. В ЭЭГ преобладает бета-ритм, повышается удельный вес тета-ритма, что свидетельствует о высоком уровне напряжения регуляционных механизмов. Постоянная повышенная возбудимость мозговых структур и постепенное истощение тормозных механизмов контроля приводят иногда к появлению дизритмии, пароксизмальных разрядов, эмоциональных реакций и невротических проявлений.

Было показано, что в норме структура межцентральных взаимосвязей биопотенциалов коры у здоровых людей отличается пространственной упорядоченностью, что способствует оптимальной реализации информационных процессов при различных ФС (от покоя до сложных видов ВНД), при этом с изменением ФС меняется и структура внут-риполушарных и межполушарных взаимоотношений [12, 13]. Что же касается характера межцентральных взаимоотношений горцев при смене функциональных состояний, то оказалось, что они менее разнообразны. Складывается впечатление, что все три типа формируют межцентральные взаимоотношения в каком-то экономном режиме функционирования.

Исследования показали, что при эпохе анализа 2 мин выявляются прямые и обратные связи между всеми исследованными зонами мозга, однако их выраженность (величина вероятности) разная. Компьютерный анализ позволял строить матрицы всех взаимодействий, матрицу сильных взаимодействий и матрицу слабых взаимодействий.

Так, у представителей I группы связи немногочисленны, в основном преобладают внутриполушарные. Больше всего взаимодействий височных зон с затылочными зонами коры мозга. Связи между теменными и затылочными зонами коры, а также между височными и затылочными зонами коры очень слабые. У представителей II группы отмечается еще меньше устойчивых связей. Обращает на себя внимание выраженность связей, объединяющих крупные зоны мозга в единые комплексы, функциональные блоки (между теменно-лобно-височными областями обоих полушарий, между теменно-височно-затылочными зонами). У представителей III группы объединенные комплексы представлены либо теменно-затылочными, либо теменно-лобными взаимосвязями. Височно-затылочные взаимосвязи слабые. При открывании глаз картина межцентральных взаимодействий кардинально меняется: большая часть высокове- роятных межполушарных связей, больше выраженных в правом полушарии мозга, направлена к затылочным зонам обоих полушарий.

Таким образом, высокая пластичность и устойчивость нейродинамических процессов наблюдались у лиц I и II групп. Что же касается лиц III группы, то они характеризуются низкой пластичностью центральных механизмов регуляции, у них же выявляется высокий процент функциональных нарушений ЦНС.

Исследования завершились ЭЭГ-паспор-тизацией высокогорного населения, что подразумевало создание и описание «ЭЭГ-порт-рета», представляющего совокупность трех составляющих нейрофизиологического статуса: 1) спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ; 2) структуры взаимодействия компонентов ЭЭГ; 3) характера межцентральных взаимоотношений головного мозга. «ЭЭГ-паспорт», предлагаемый как пространственная форма визуализации изменений комплекса взаимосвязанных нейрофизиологических параметров, не выявляющихся при визуальном просмотре во время регистрации ЭЭГ, и направлен на выяснение потенциально характерных сдвигов при напряжении регуляторных систем мозга. При этом особое место занимают лица (80 % от общего числа обследованных), на ЭЭГ которых присутствует низкочастотный альфа-ритм (7–8 Гц).

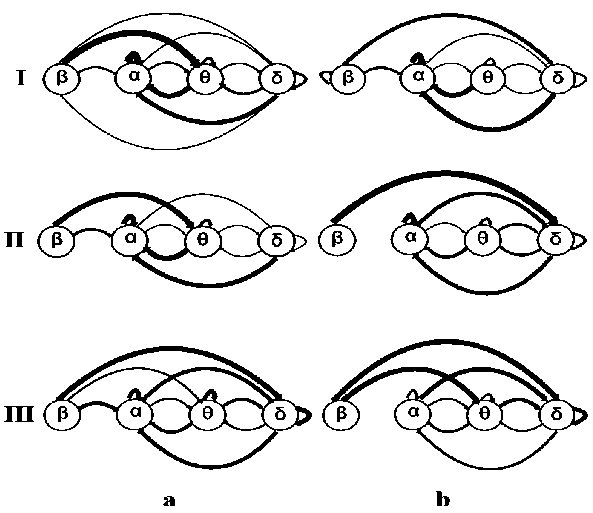

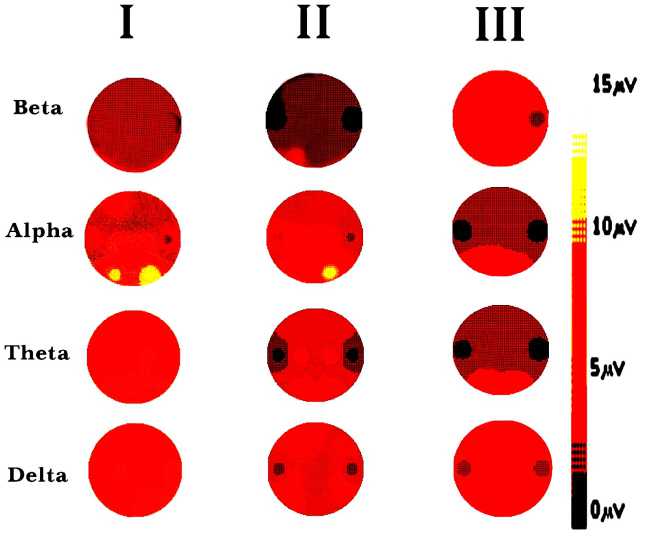

Установлено, что в спектрах мозговых ритмов представлена не только динамика текущего ФС, но и индивидуальный тип ЭЭГ-реагирования, зависящий от вкладов, вносимых различными модулирующими системами в процесс регуляции организма (рис. 3). Выявлены возможные нормативные варианты адаптивной регуляции нейрофизиологических функций высокогорных жителей. ЭЭГ-анализ позволяет оценить степень напряжения регуляторных систем организма, ее «стоимость», или «цену адаптации». Длительное напряжение регуляторных механизмов является одной из главных причин развития истощения функциональных резервов и дезадаптации, представляющих начальные фазы грозных заболеваний ЦНС, сердечнососудистой и дыхательной систем. Снижение спектральной мощности ритмов мозга отра- жает снижение резервных возможностей регуляторных механизмов ЦНС, а наличие равновероятной стадии в структуре взаимодей- ствия компонентов ЭЭГ свидетельствует о перестройке регуляторных систем при снижении функциональных резервов организма.

Рис. 3. Спектральная мощность ритмов ЭЭГ у горцев с различным типом ЦМР мозга. Римскими цифрами обозначены типы ЦМР, слева – основные ритмы ЭЭГ, справа – шкала мощности (мкВ)

Если рассматривать динамику роста напряжения регуляторных систем, то с постепенным ростом напряжения в горах от I до III типов снижаются и функциональные резервы организма. В частности, отмечается снижение показателей нейродинамических характеристик (снижение выраженности и частоты альфа-ритма, его спектральной мощности, изменение структуры взаимодействия компонентов, характера межполушарных и внутриполушарных взаимодействий). Наиболее чувствительным к воздействию факторов среды является характер альфа-ритма, который ряд авторов рассматривает в качестве индикатора когнитивной и другой деятельности человека [15, 19]. Исследование ФС ЦНС горных жителей показало, что хроническое воздействие факторов высокогорья ведет к перенапряжению и истощению регуляторных механизмов и в дальнейшем – к функциональным нарушениям и патологии ЦНС.

При оценке морфофункциональных особенностей ЦНС горцев весьма важной является оценка их психофизиологических харак- теристик. Так, при исследовании параметров памяти у 6 % обследованных выявлена отличная скорость запоминания, у 60 % – средняя и у 34 % – сниженная; нормальная динамика запоминания выявлена у 84 %, сниженная – у 16 % испытуемых. Доминирующим типом является слуховая память: коэффициент запоминания составляет 68 % (против 45 % у зрительной памяти), что свидетельствует о повышении чувствительности сенсорных систем в условиях высокогорья.

Необходимо отметить, что высокий уровень слухового запоминания показали женщины (24 % (коэффициент запоминания 70 %) от общего числа испытуемых), и лишь 11 % мужчин смогли достичь 70 % коэффициента. Непосредственное запоминание оказалось продуктивнее опосредованного запоминания, что согласуется с данными [17] о том, что слабая представленность межполушарных взаимосвязей снижает образование межзональных ассоциаций и свидетельствует о снижении ассоциативно-образного мышления. Высокий объем зрительной памяти от- мечается у 41 %, средний – у 40 %, сниженный – у 19 % горцев. Оценка параметров внимания показала, что высокая оперативность в выполнении задания отмечается у 55 %, средняя – у 45 % горцев; быструю переключае-мость внимания показали 71 %, среднюю – 29 % обследованных. Высокая скорость протекания мыслительных операций отмечается у 43 % горцев, 20 % обследованных показали низкую скорость, и эта же группа допустила максимальное количество ошибок.

Снижение показателей точности работы указывает на снижение уровня произвольного внимания; вегетативный коэффициент саморегуляции по тесту Люшера у 18 % горцев находится в пределах 1,2 и выше, что свидетельствует о развитой системе умений и навыков и устойчивости к экстремальным воздействиям; 70 % горцев имеют коэффициент саморегуляции меньше 1, что свидетельствует о преобладании эмоционального типа саморегуляции и меньшей устойчивости к экстремальным воздействиям; остальные 12 % занимают промежуточное место. Оценка тревожности по Спилбергу-Ханину показала, что 77 % обследованных имеют средний уровень ситуационной тревожности, высокий уровень тревожности отмечается у 23 % горцев. Настораживает тот факт, что 83 % обследованных имеют высокий уровень личностной тревожности, что свидетельствует о реакции на хроническое воздействие неблагоприятных факторов среды. Лишь 17 % горцев имеют адекватный уровень личностной тревожности.

Хроническая гипоксия вызывает у горцев снижение адаптационных возможностей, увеличение доли лиц (80 %) с низкоамплитудной ЭЭГ и лиц с функциональными сдвигами на ЭЭГ (39 %), что свидетельствует о тесной взаимосвязи регуляторных механизмов с выраженностью функциональных нарушений ЦНС. Любое функциональное состояние может быть достигнуто за счет неодинаковой «цены» физиологической адаптации. Даже обычные нагрузки и условия оказывают существенное воздействие на нейрофизиологический статус горцев, вызывая значительную мобилизацию ресурсов, что может привести отдельную группу гор- цев к состоянию психического напряжения, а затем к истощению функциональных резервов организма и, как следствие, к патологии. Оценка уровня тревоги у горцев, а также показатель стресса в сочетании с вегетативным балансом по Люшеру рекомендованы для выявления групп риска со сниженными функциональными резервами организма.

Необходимо отметить, что у горцев все показатели несколько снижены по сравнению с равнинными жителями. Такой тип ФС ЦНС объясняется наличием у одной части горцев повышенного уровня тревоги как защитной реакции в виде пассивной адаптации к окружающей среде, т.е. стремления организма к сохранению старых адаптивных программ и минимизации физиологических функций, что является результатом высокого уровня внутрисистемного напряжения и снижения функциональных резервов. Другая часть горцев характеризуется активным стилем поведения, направленного на построение адекватной адаптивной программы. Конечно, все это следует рассматривать как варианты моделей поведения у здоровых людей.

Заключение. Таким образом, результаты собственных исследований и данные литературы показали, что дискомфортные условия высокогорья накладывают определенный отпечаток на основные алгоритмы регуляции центральных нервных процессов, индивидуально-типологические особенности человека, в т.ч. и его психическую деятельность. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на генетические и фенотипические особенности, позволяющие горцам лучше приспосабливаться к сложным условиям среды, чем мигрантам из равнинной местности, постоянное обитание в этих условиях требует «определенной биологической платы», вызывая постепенное истощение функциональных резервов и развитие функциональных нарушений. Частота и выраженность этих нарушений определяются индивидуальной пластичностью центральных механизмов регуляции и чувствительностью и устойчивостью человека к фактору гипоксии. Оценка этих свойств нервной системы является очень важной, поскольку позволяет не только контролировать изменение функционального состояния, уро- вень напряжения центральных механизмов регуляции, но и выявлять появление дополнительных факторов риска для здоровья людей, проживающих в горах, разрабатывать методы своевременной диагностики и коррекции возможных дизадаптационных нарушений и патологических изменений.

-

1. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Избр. труды. М., 1978. C. 49–106.

-

2. Василевский Н. Н. Экологическая физиология мозга. Л., 1979.

-

3. Данияров С. Б., Виленская Э. М. Влияние высокогорной гипоксии на ЭЭГ человека // Журн. высшей нервной деятельности. 1980. Т. 30, № 2. С. 337–343.

-

4. Джунусова Г. С., Курмашев Р. А. Характер изменений биоэлектрической активности головного мозга у лиц, занимающихся операторским трудом в условиях высокогорной гипоксии // Физиология человека. 1997. Т. 23, № 4. C. 52–57.

-

5. Жирмунская Е. А. Клиническая электроэнцефалография. М. : Мэйби, 1991. 77 c.

-

6. Каюмов Л. Ю. ЭЭГ человека при хронической гипоксии // Физиология человека. 1986. Т. 12, № 6. С. 900–907.

-

7. Медведев В. И. Учение об адаптации и его значение для военной медицины. Л., 1983. 24 с.

-

8. Сороко С. И., Бекшаев С. С., Сидоров Ю. А. Основные типы механизмов саморегуляции мозга. Л., 1990.

-

9. Сороко С. И., Курмашев Р. А., Джунусо-ва Г. С. Перестройки алгоритмов взаимодействия волновых компонентов ЭЭГ у лиц с разными типами механизмов саморегуляции мозга при адаптации к высокогорью // Физиология человека. 2002. Т. 28, № 6. С. 13–23.

-

10. Сороко С. И., Димаров Р. М. Индивидуальные особенности изменений биоэлектрической активности и гемодинамики мозга человека при

воздействии экспериментальной и высокогорной гипоксии // Физиология человека. 1994. Т. 20, № 6. С. 16–27.

-

11. Суворов Н. Б., Василевский Н. Н. Особенности циклического взаимодействия структур мозга при различных состояниях и формах деятельности // Физиол. журн. СССР. 1981. Т. 67, № 7. С. 970–977.

-

12. Цицерошин М. Н., Погосян А. А. О проявлении деятельности интегративных механизмов мозга в его биоэлектрической активности // Биофизика. 1993. Т. 38, № 2. С. 344.

-

13. Шеповальников А. Н., Цицерошин М. Н. Формирование межрегионального взаимодействия кортикальных полей при речемыслительной деятельности // Журн. эволюционной биохимии и физиологии. 2004. Т. 40, № 5. С. 411–422.

-

14. Якименко И. А. Биоэлектрическая активность головного мозга у жителей равнины и реадаптирующихся горцев в условиях высокогорья // Физиология и патология организма в условиях высокогорья. Фрунзе, 1976. Т. 110. С. 54–62.

-

15. Alpha oscilations in brain functing: an integrative theory / E. Basar [et al.] // Int. J. Psychophysiol. 1997. Vol. 26. P. 5.

-

16. Lopes da Silva F. Neural mechanisms underlying brain waves: from neural membranes to networks // EEG and Clin. Neurophysiol. 1991. Vol. 79, № 2. P. 81.

-

17. Lubar J. F. Neocortical dynamics implication for andestanding the role of neurofeed-back and related techniques for the enhancement of attention // App. Psychophysiol. Biofeedback. 1997. Vol. 22, № 2. P. 111–126.

-

18. Niedermeyer E. Maturation of EEG development of waking and sleep pattern // Elecroen-cephalography. Basic principls, clinical applications and related fields / Eds. E. Niedermeyer [et al.]. Baltimor ; Munisch : Urpan & Schwarzenberg, 1987. P. 133.

-

19. Selvamurthy W., Saxena R. K., Krishnamurthy N. Changes in EEG pattern during acclimatization to high altitude (3500) in man // Aviat., Space and Environm. Med. 1978. Vol. 49, № 8. P. 968.

MOUNTAIN INHABITANTS OF KYRGYZSTAN: FEATURES OF NEURODYNAMIC PARAMETERS OF THE BRAIN

Institute of Mountain Physiology of NAS of КR, Bishkek

Список литературы Горные жители Кыргызстана: особенности нейродинамических параметров мозга

- Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем//Избр. труды. М., 1978. C. 49-106.

- Василевский Н. Н. Экологическая физиология мозга. Л., 1979.

- Данияров С. Б., Виленская Э. М. Влияние высокогорной гипоксии на ЭЭГ человека//Журн. высшей нервной деятельности. 1980. Т. 30, № 2. С. 337-343.

- Джунусова Г. С., Курмашев Р. А. Характер изменений биоэлектрической активности головного мозга у лиц, занимающихся операторским трудом в условиях высокогорной гипоксии//Физиология человека. 1997. Т. 23, № 4. C. 52-57.

- Жирмунская Е. А. Клиническая электроэнцефалография. М.: Мэйби, 1991. 77 c.

- Каюмов Л. Ю. ЭЭГ человека при хронической гипоксии//Физиология человека. 1986. Т. 12, № 6. С. 900-907.

- Медведев В. И. Учение об адаптации и его значение для военной медицины. Л., 1983. 24 с.

- Сороко С. И., Бекшаев С. С., Сидоров Ю. А. Основные типы механизмов саморегуляции мозга. Л., 1990.

- Сороко С. И., Курмашев Р. А., Джунусова Г. С. Перестройки алгоритмов взаимодействия волновых компонентов ЭЭГ у лиц с разными типами механизмов саморегуляции мозга при адаптации к высокогорью//Физиология человека. 2002. Т. 28, № 6. С. 13-23.

- Сороко С. И., Димаров Р. М. Индивидуальные особенности изменений биоэлектрической активности и гемодинамики мозга человека при воздействии экспериментальной и высокогорной гипоксии//Физиология человека. 1994. Т. 20, № 6. С. 16-27.

- Суворов Н. Б., Василевский Н. Н. Особенности циклического взаимодействия структур мозга при различных состояниях и формах деятельности//Физиол. журн. СССР. 1981. Т. 67, № 7. С. 970-977.

- Цицерошин М. Н., Погосян А. А. О проявлении деятельности интегративных механизмов мозга в его биоэлектрической активности//Биофизика. 1993. Т. 38, № 2. С. 344.

- Шеповальников А. Н., Цицерошин М. Н. Формирование межрегионального взаимодействия кортикальных полей при речемыслительной деятельности//Журн. эволюционной биохимии и физиологии. 2004. Т. 40, № 5. С. 411-422.

- Якименко И. А. Биоэлектрическая активность головного мозга у жителей равнины и реадаптирующихся горцев в условиях высокогорья//Физиология и патология организма в условиях высокогорья. Фрунзе, 1976. Т. 110. С. 54-62.

- Alpha oscilations in brain functing: an integrative theory/E. Basar [et al.]//Int. J. Psy-chophysiol. 1997. Vol. 26. P. 5.

- Lopes da Silva F. Neural mechanisms underlying brain waves: from neural membranes to networks//EEG and Clin. Neurophysiol. 1991. Vol. 79, № 2. P. 81.

- Lubar J. F. Neocortical dynamics impli-cation for andestanding the role of neurofeed-back and related techniques for the enhancement of attention//App. Psychophysiol. Biofeedback. 1997. Vol. 22, № 2. P. 111-126.

- Niedermeyer E. Maturation of EEG deve-lopment of waking and sleep pattern//Elecroen-cephalography. Basic principls, clinical applications and related fields/Eds. E. Niedermeyer [et al.]. Baltimor; Munisch: Urpan & Schwarzenberg, 1987. P. 133.

- Selvamurthy W., Saxena R. K., Krishnamur-thy N. Changes in EEG pattern during acclimatization to high altitude (3500) in man//Aviat., Space and Environm. Med. 1978. Vol. 49, № 8. P. 968.