«Город без улиц»: особенности архитектурно-градостроительной среды г. Краснокаменска (1960-1980-е гг.)

Автор: Цырендашиев Ж.Ж.

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности архитектурно - градостроительного формирования г. Краснокаменска в 1960-1980-е гг. По мнению автора, «секретный» статус города позволил более согласованно подходить к вопросам градостроительства, имея собственную проектную базу (единый заказчик, генподрядчик, генпроектировщик, служба генплана). На основе архивных данных проанализирована градостроительная документация до утверждения генерального плана. К ним относятся «Примерные» и «Временные» правила застройки, чем первоначально руководствовались проектировщики, архитекторы и строители города. Описаны размещение функциональных зон, планировочная структура города, типовые серии жилых домов и пр. Выявлены особенности проектирования и застройки микрорайонов, общегородского центра, благоустройства, в основе которых лежала идея социалистического города (концепция жилых микрорайонов, город-ансамбль). Данные архитектурно-градостроительные особенности рассмотрены в сопоставлении с другими населенными пунктами Министерства среднего машиностроения СССР.

Краснокаменск, новые города, министерство среднего машиностроения, генеральный план, проектирование, архитектура, микрорайон

Короткий адрес: https://sciup.org/148331409

IDR: 148331409 | УДК: 94(571.55) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-1-37-48

Текст научной статьи «Город без улиц»: особенности архитектурно-градостроительной среды г. Краснокаменска (1960-1980-е гг.)

Цырендашиев Ж. Ж. «Город без улиц»: особенности архитектурно-градостроительной среды г. Краснокаменска (1960–1980-е гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 1. С. 37–48.

Формирование новых населенных пунктов на территории Сибири и Дальнего Востока являлось результатом взятого государством курса на развитие производительных сил восточных регионов страны в 1950–1980-е гг. При промышленных предприятиях возникали перспективные рабочие поселки, выраставшие со временем в города. В научной литературе они получили название «новые города», под которыми понимают поселения, образованные после 1917 г. на пионерной или слабозаселенной территории и переведенные из категории поселков сельского и городского типа в разряд городов [14, с. 4]. В Забайкальском крае к таковым относятся шесть населенных пунктов (Балей, Борзя, Краснокаменск, Могоча, Хилок, Шилка) [21, с. 9]. Наиболее молодым из них является Краснока-менск. Его возникновение связано с разработкой Стрельцовской группы урановых месторождений в юго-восточной части Читинской области.

По степени секретности Краснокаменск не относился к закрытым территориально-административным образованиям (ЗАТО) при том, что в населенном пункте действовала контрольно-пропускная система, а сам город был закрыт для иностранцев. Однако город находился под ведомством Министерства среднего машиностроения СССР (Минсредмаша), в подчинении которого находилось множество секретных предприятий в населенных пунктах ЗАТО.

В отечественной историографии вопросы проектирования и застройки Красно-каменска не становились предметом специального исследования. Отдельные аспекты рассматривались в работах, посвященных советским практикам градостроительства [3; 5; 7-9; 11; 14; 19], формированию архитектурно-пространственной среды [4; 6; 12], в том числе населенных пунктов ЗАТО и БАМа [1; 15; 16], историко-правовым особенностям подготовки градостроительной документации [13; 17] и т. д.

В 1968 г. институт Минсредмаша ПромНИИпроект определил местоположение будущего города. Границы города были установлены недалеко (14–15 км) от предприятий Приаргунского горно-химического комбината (ПГХК). Первоначально на территории Краснокаменска размещался палаточный поселок геологов и строителей. Согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1969 г. за № 731/5 поселок преобразовывается в город областного подчинения1. На выбор названия города был объявлен конкурс. По неофициальной версии основанием для утверждения названия послужил ярко-красный окрас скал при закате солнце [18, с. 60].

Разработка и реализация проектов осуществлялись централизованно. Проектно-градостроительная база Краснокаменска была представлена единым заказчиком, генподрядчиком, генпроектировщиком и службой генплана. Строительство велось, как правило, одной крупной организацией, располагавшей необходимыми трудовыми и материальными ресурсами. В 1967 г. на базе Ангарского управления строительства № 16 создается трест «Приаргунскстрой», подразделявшийся на четыре СМУ строительно-монтажных управления (СМУ-9, СМУ-12, СМУ-13, СМУ-14). В 1970 г. структура треста увеличивается за счет ангарских подразделений (СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4, СМУ-7), проводивших земляные работы, прокладку дорог, инженерных сетей и т. д.2

Основу их трудовых коллективов составляли военные полки, находившиеся в подчинении Ангарского управления военно-строительных частей 3. На начальном этапе строительства города личный состав насчитывал 42 человека, со временем их численность увеличилась до 8 400 солдат с офицерским корпусом в ко- личестве 640 человек. В 1972 г. полки переводят в Управление военностроительных частей города [10, с. 16–17].

В генеральных планах ЗАТО Сибири учитывались задачи компенсации за проживание в изоляции с более высоким уровнем градостроительного комфорта и материального снабжения [16, с. 240]. К принципам планировки и застройки новых городов СССР исследователи относят:

-

1) четкое функциональное зонирование городской территории;

-

2) организацию удобных связей между жильем и производством;

-

3) равномерное распределение учреждений культурно-бытового обслуживания;

-

4) создание для всего населения города одинаково благоприятных условий труда, отдыха и быта [19, с. 3–4].

Секретным предприятием, именуемым «почтовый ящик М-5703», разрабатывался генплан и ПДП (проект детальной планировки). Примером в составлении градостроительной документации служили положения «Правил застройки г. Березники», предложенные Госстроем РСФСР1. Однако разработка генплана затягивалась из-за пересмотров темпа экономического развития, динамики демографического роста, технико-экономических расчетов жилищно-гражданского строительства и пр.

Главным архитектором Краснокаменска А. Я. Казовским и Отделом по делам строительства и архитектуры Читинского облисполкома за основу были приняты «Примерные» и «Временные» правила, чем руководствовались до принятия генерального плана города 2 . Проектом «Временных правил застройки г. Краснокаменска» устанавливались обязательные требования к целесообразному размещению строительства для предупреждения распыленности и неэкономичного использования городских территорий, а также обеспечения необходимых архитектурно-планировочных, транспортных и санитарно-технических правил3. После многочисленных поправок и пересмотров основной градостроительный документ был утвержден в 1989 г.4

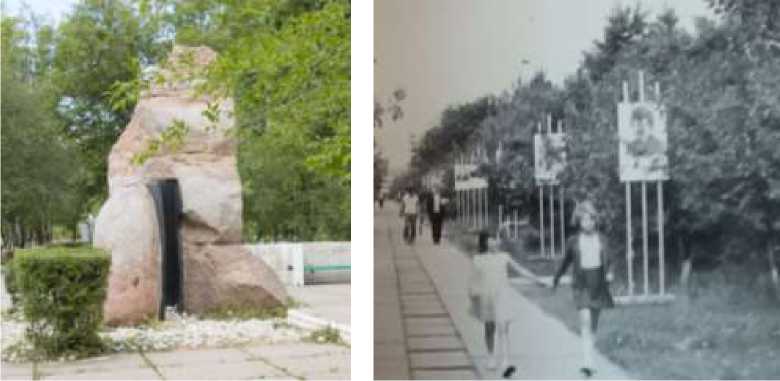

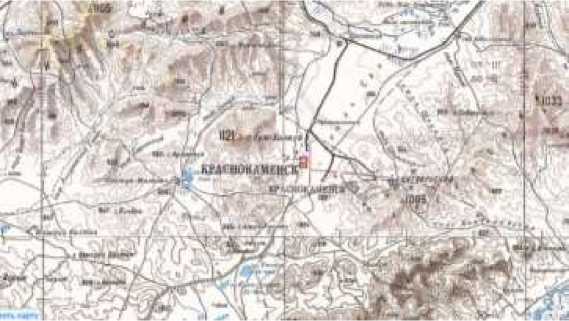

В градостроительной теории город подразделяется на шесть основных функциональных зон, к которым относят селитебную, промышленную, коммунально-складскую, рекреационную, санитарно-защитную и зону внешнего транспорта [13, с. 28]. Площадь селитебной зоны насчитывала 272 га при общей территории города в 2 058,2 га 5. Соотношение площади городской территории и селитьбы соответствовало требованиям многоэтажной жилой застройки, укрупненной в микрорайоны с учетом баланса функциональных зон (рис. 1)6. Коммунально-складские предприятия располагались за пределами селитебной зоны. Санитарно-защитная территория разделяла промышленную зону от селитьбы на расстоянии 12–14 км. Площадки строящихся предприятий находились изолировано: мясокомбинат — к северу от базы ОРСа, свиноферма и теплично- парниковый комбинат — к северо-востоку от селитебной зоны. В юго-западной части города на территории 5 га размещались кооперативные гаражи на 1 200 машин для индивидуальных владельцев1.

Рис. 1. Карта г. Краснокаменска

В основе проектирования города лежала концепция жилого микрорайона, предполагающая ступенчатую систему культурно-бытового обслуживания в зависимости от численности населения жилых групп. Застройка жилья на свободных территориях позволяла создать наиболее благоприятные условия для горожан, в которых укрупненные кварталы представляли микрорайон с небольшой протяженностью улиц и дифференциацией по характеру движения. Несколько микрорайонов должны были составлять район с учреждениями обслуживания районного масштаба (спорт, кинотеатры, больницы и т. д.), а несколько районов формировать город в целом с общегородскими элементами управления и обслуживания [9]. В пределах внутри-дворовой территории микрорайона размещались площадки для строительства школ, детских учреждений и других культурно-бытовых объектов.

Проектирование микрорайонов города возлагалось на группу архитекторов Всесоюзного научно-исследовательского института промышленных технологий под руководством А. Н. Нырова и Г. Н. Ныровой. Их коллективом были реализованы проекты застройки центрального, седьмого и восточного микрорайонов (рис. 2), ДК «Даурия» (рис. 3), декоративной композиции «Первопроходцы» (рис. 4), «Аллеи трудовой славы» (рис. 5), зданий общественных организаций и пр.2

Рис. 2. Центральный микрорайон города. 1972 г.

Рис. 3. Дом культуры «Даурия».

В отделке здания использованы ценные материалы: ракушечник, гранит, мрамор, лабрадорит, цветное стекло. 1984 г.

Рис. 5. «Аллея трудовой славы»: ряд стендов с фотографиями тружеников предприятий и организаций города. 1978 г.

Рис. 4. Декоративная композиция из природного камня «Первопроходцы». Архитектор: Ю. Г. Чупин. 1987 г.

Первая очередь строительства была рассчитана на численность населения 25 тыс. человек с увеличением до 40 тыс. жителей. Жилищное строительство осуществлялось пятиэтажными (80%) крупнопанельными жилыми домами и зданиями повышенной этажности (20%). Из-за суровых климатических условий была принята система закрытой застройки с организацией частично закрытых дворовых пространств [18, с. 61]. Примером служат так называемые «китайские стены» — экспериментальные многоподъездные жилые дома, предназначенные для защиты жителей от шума, ветра, магнитных волн и т. д. Их строительство позво- ляло экономить ресурсы, размещая во дворах необходимую социальную инфра-структуру1. С этой целью в городе возводились П-, С- и Г-образные здания (жилые многоподъездные дома № 808, 820, 704 и пр.) При их застройке учитывались рельеф территории и ориентация по сторонам света (рис. 1).

Город «миновал» этап стихийной застройки, при которой преобладало временное жилье барачного типа. По воспоминаниям жителей, это отмечалось как «приятная особенность»: «Краснокаменск создавался как современный город со всеми бытовыми условиями жизни: тепло, свет, вода — горячая и холодная, канализация, электроплиты. Здесь с самого начала велось строительство жилья в крупнопанельном исполнении» [10, с. 16].

В застройке микрорайонов применялась серия I-335 кс ПНП (ПромНИИпроект) с улучшенной планировкой (рис. 6). Данная серия в различных модификациях считалась наиболее распространенной «хрущевкой» в городах СССР2.

Рис. 6. Жилые дома 512 (слева), 504, 503, 502, 501 (справа), серии I-335 кс. 1974 г.

Застройка кирпичных жилых домов была представлена типовой серией I-528-КП-40, разработанной в 1961 г. архитекторами В. М. Фромзелем и Н. Н. Наде-жиным3. В ландшафте города эти девятиэтажные дома возвышались над пятиэтажными «хрущевками», представляя своеобразные «точки» в застройке микрорайонов (рис. 7)4. Подобные дома возводились также в других закрытых «атомных» городах, таких как Зеленогорск, Снежинск, Обнинск, Саров и т. д.5

Рис. 7. 1-й микрорайон, жилые дома 139 (слева), 203, 211 (справа), серии I-528-КП-40512. 1974 г.

С 1978 г. в городе начали возводить типовые кирпичные дома серии 114-86, так называемые «поздние брежневки». Данные серии жилых домов (I-528-КП-40 и 114-86) относились к зданиям повышенной этажности и, как правило, ими застраивали центры микрорайонов 1. В целом ведущим типом застройки оставались пятиэтажные жилые дома. Микрорайоны застраивались по принципу ограниченного включения жилых образований в общегородской центр. Они размещались в пределах «метмагистральных» территорий, границами которых служили жилые улицы, бульвары, зеленые массивы.

При проектировании озеленения города учитывались декоративные свойства и особенности деревьев и кустарников, форма крон, пригодность данного материала для определенных видов посадок2.

По воспоминаниям жителей, Краснокаменск именовался «зеленым» городом Забайкалья, на улицах которого деревья образовывали защитные придорожные полосы с уютными скверами и «карманами» между домами. Вдоль «Аллеи трудовой славы» были высажены «яблони Палласа», во дворах домов, школ, детских садов — абрикос даурский3. Наиболее распространенными древесными породами служили тополя и мелколистные ильмы (рис. 8)4.

Помимо жилых микрорайонов в структуру селитебной зоны входят городской центр, общественные здания, места повседневного и кратковременного отдыха. В организации удобных транспортных связей между ними и функциональными зонами большую роль играет система внутригородских, пригородных и внегородских магистралей [19]. Их прокладка зависела от месторасположения города, особенностей исторического развития, плотности населения и пр. Транспортная связь Краснокаменска с «большой землей» обеспечивалась южной вет- кой Урулюнгуй — Краснокаменск, входящей в линию Харанор — Приаргунск Забайкальской железной дороги (рис. 9). Магистраль силами Минтрансстроя была проложена в 1972 г. для обслуживания промышленных предприятий города [20, с. 56]1.

Рис. 8. Озеленение проспекта строителей, жилой дом 106 (слева), управление ПГХК (справа). 1974 г.

Рис. 9. Железная дорога Урулюгуй — Краснокаменск, входящая в линию Харанор — Приаргунск Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали

Общегородской центр возводился по принципу «крупных ансамблей» и системы взаимосвязанных объектов, предполагающих сочетание площадей, бульваров, общественных учреждений и прилегающей жилой застройки с замыканием планировочных осей крупными сооружениями и их ансамблями, что позволяло формировать открытую планировочную структуру и возможность дальнейшего территориального развития по отдельным микроцентрам (рис. 10)1.

Концепция «города-ансамбля» нашла отражение в таких городах Минсредмаша, как Северск и Железногорск, где центр композиционно выделялся как главный ансамбль или система ансамблей (анфилада площадей в Северске) [15, с. 59].

ЧИИ

Рис. 10. Общегородской центр г. Краснокаменска

Наличие в городе секретных предприятий Минсредмаша, режимных объектов Минобороны обусловило особую систему нумерации, в которой первая цифра обозначала номер микрорайона, вторая и третья — номер дома (литерой «Ц» обозначался центральный микрорайон), улицы, за исключением проспекта Строителей, вовсе отсутствовали2. Это было характерно для других населенных пунктов Минсредмаша. Так, в г. Актау (бывш. г. Шевченко), специализированном на добыче и переработке урановой руды, дома нумеровались следующим образом: «5-15-25», где 5 — это микрорайон, 15 — дом, 25 — квартира3.

Таким образом, в Краснокаменске были созданы наиболее благоприятные условия для реализации архитектурно-градостроительных решений. Город был подведомственен Минсредмашу, что во многом объясняет схожесть его архитектурно-градостроительного формирования с населенными пунктами ЗАТО (Железногорск, Зеленогорск, Северск и т. д.). Отраслевая подведомственность позволяла централизовано осуществлять строительство города в рамках собственной проектной базы. Жилые микрорайоны и «ансамбли» возводились на свободной от амортизационного фонда территории, выдерживая градостроительные требования. Микрорайон стал основным планировочным элементом города, в структуру которого входили жилые дома новейших на тот период времени типовых серий и объекты социально-культурного обслуживания.

Строительство велось продолжительный период фактически без утвержденного генерального плана, так как в процессе его составления сказывались многочисленные пересмотры градостроительной документации. Тем не менее руководство временными правилами застройки городов позволяло «страховаться» от ошибок городской застройки до утверждения генплана.