Городища культуры псковских длинных курганов в бассейне Мсты

Автор: Исланова И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

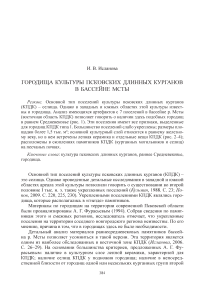

Основной тип поселений культуры псковских длинных курганов(КПДК) - селища. Однако в западных и южных областях этой культуры известны и городища. Анализ имеющихся артефактов с 7 поселений в бассейне р. Мсты(восточная область КПДК) позволяет говорить о наличии здесь подобных городищв раннем Средневековье (рис. 1). Эти поселения имеют все признаки, выделенные для городищ КПДК типа 1. Большинство поселений слабо укреплены; размеры площадки более 1,5 тыс. м2; основной культурный слой относится к раннему железному веку, но в нем встречены лепная керамика и отдельные вещи КПДК (рис. 2-4);расположены в скоплениях памятников КПДК (курганных могильников и селищ)на песчаных почвах

Культура псковских длинных курганов, раннее средневековье, городища

Короткий адрес: https://sciup.org/14328189

IDR: 14328189

Текст научной статьи Городища культуры псковских длинных курганов в бассейне Мсты

Материалы по городищам на территории современной Псковской области были проанализированы А. Г. Фурасьевым (1994). Собрав сведения по памятникам этого и смежных регионов, исследователь отмечает, что укрепленные поселения на территории соседнего новгородского региона неизвестны. По его мнению, причина в том, что в городищах здесь не было необходимости.

Детальный анализ материалов раннесредневековых памятников бассейна р. Мсты позволяет усомниться в такой версии. Эта территория является одним из наиболее обследованных в восточной зоне КПДК (Исланова, 2006. С. 26–29). На основании большинства критериев, предложенных А. Г. Фу-расьевым: наличие в культурном слое лепной керамики, характерной для КПДК; наличие селищ КПДК у подножия городища; наличие в непосредственной близости от городищ одной или нескольких курганных групп второй половины I тыс. н. э.; расположение на легких песчаных почвах в массиве сосновых боров (Фурасьев, 1994. С. 143, 144) – в регионе выделяется 7 городищ КПДК. В случае с рассматриваемым регионом можно несколько расширить признак местоположения селища: такой неукрепленный пункт мог находиться или у подножия городища, или несколько в отдалении (как правило, не более чем 0,5 км).

Городища можно отнести к типу 1: большинство из них слабоукрепленные, имеющие площадку более 1,5 тыс. м2 и культурный слой, который начал накапливаться в раннем железном веке (Там же. С. 145). Два городища (Яхново и Варварина Гора) находятся в скоплениях (гнездах) раннесредневековых памятников на р. Шлине, проанализированных В. А. Буровым ( Буров , 1993. С. 20–24. Рис. 1). «Гнезда» разделены естественными границами – болотами. Первое «гнездо» в верховьях реки (с учетом побережья оз. Шлино) имеет площадь 16 кв. км, второе – ниже по течению реки – 11 км2. Помимо городищ здесь сосредоточены селища и курганные могильники КПДК (рис. 1). Опираясь на полученный при раскопках материал, В. А. Буров относит укрепленные поселения к прибалтийско-финским позднедьяковским памятникам и полагает, что это были своеобразные родоначальные центры (Там же. С. 23, 24).

Аналогичная группировка памятников КПДК прослеживается и в верховьях Мсты. В каждом из скоплений (гнезд) курганных могильников и селищ в окрестностях дд. Дягилево, Пуйга, Почеп, Липовицы известно по одному городищу, которые исследователи относили только к раннему железному веку (рис. 1). Одно из них – городище Пуйга (Ограда) – имело овальную площадку 50 х 35 м, окруженную валом и рвом. Поселение находится на низком берегу заболоченного русла реки и имеет сходство с т. н. болотными городищами ( Третьяков , 1934. С. 135, 136). Сразу за валом городища Борки (Липовицы) находится группа КПДК из трех насыпей, одна из которых была раскопана в 1959 г. А. Х. Репманом ( Исланова , 2006. С. 12). Два кургана КПДК расположены непосредственно на городище Дягилево, что позволяет предположить использование площадки поселения раннего железного века в культовых целях. В скоплении памятников КПДК находится городище Ловницы, лежащее в нижнем течении р. Березайки (левый приток р. Мсты) ( Исланова , 2006. Рис. 2; 3; Фролов , 2002. С. 58, 59. Рис. 1).

Основные этапы функционирования укрепленных поселений определяются только после стационарных раскопок, которые проведены на городищах Варварина Гора и Ловницы. На городище Варварина Гора (Городок 1) В. А. Буровым было исследовано 526 м2. Результаты археологических работ полностью опубликованы ( Буров , 2003). Городище находится на Валдайской возвышенности на правом берегу р. Шлины (бассейн р. Мсты) и занимает уплощенную вершину и склоны песчаного холма озового характера. Поселение приурочено к излучине реки и устью впадающего в нее ручья. Городище двухплощадочное. Верхняя площадка имеет овальную в плане форму и вытянута по длинной оси с ЮЮЗ на ВСВ; ее размеры - 45 х 25 м, высота над водой - 12 м. Нижняя площадка, примыкающая с востока, подтреугольной формы 30 х 15 м. Склоны городища крутые и, по мнению В. А. Бурова, не имеют следов искусственной подрезки; въезд – с западной стороны. Следов валов и рвов не прослеживается.

Рис. 1. Некоторые памятники культуры псковских длинных курганов (КПДК) в Верхнем Помостье

Условные обозначения : а – селище; б – одиночный курган; в – скопление курганных могильников; г – городище

Городища: 1 – Яхново; 2 – Варварина Гора; 3 – Ловницы; 4 – Борки (Липовицы); 5 – Почеп (Семики); 6 – Дягилево; 7 – Пуйга (Ограда)

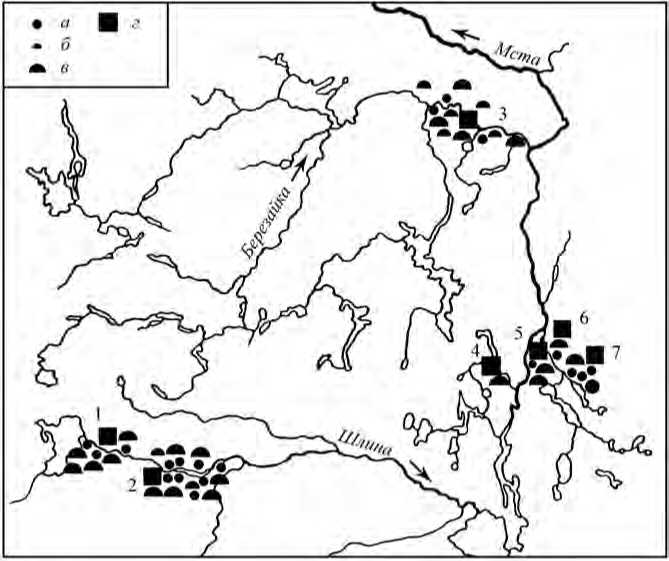

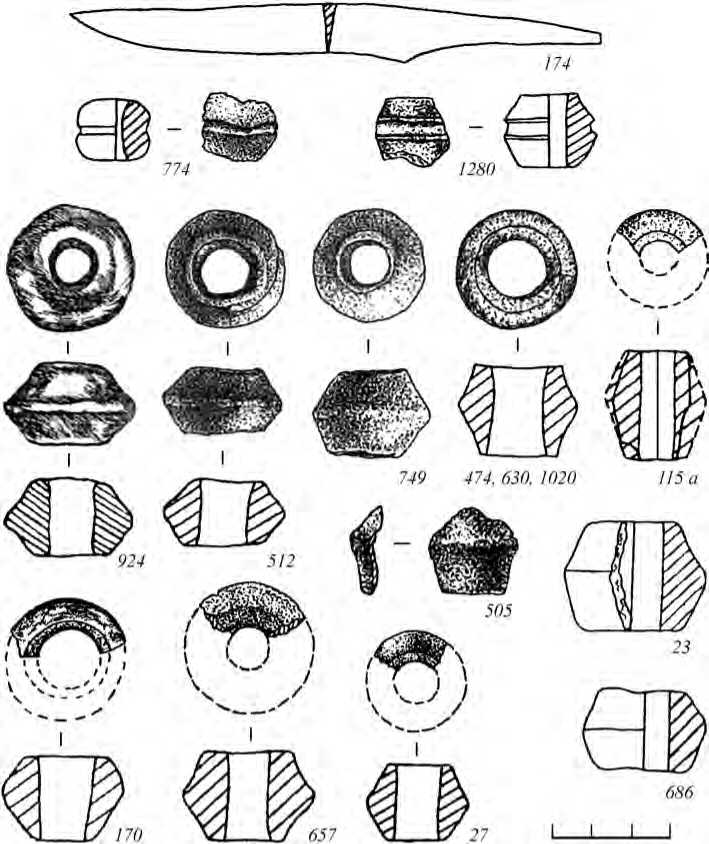

Нижние напластования относятся к раннему железному веку (датируются I–V вв., по В. А. Бурову), верхние – к Средневековью (XI–XIV вв.). Однако среди материалов этого поселения есть и керамика, и вещи второй половины I тыс. н. э. Автор раскопок обратил внимание на находки «трех предметов, инородных в дьяковской культуре»: железного ножа c прямой спинкой и обломков двух пряслиц с бороздкой по центру тулова (рис. 2, 174, 774, 1280 ). Появление на городище этих изделий объяснено ассимиляцией «пришельцами-кривичами» части позднедьяковского населения. Помимо указанных предметов к интересующему нас периоду и культуре также можно отнести не менее 9 фрагментов верхних частей лепных сосудов (рис. 3) и не менее 11 глиняных биконических пряслиц, помещенных автором публикации в раздел средневековых предметов. Четыре пряслица подлощенные (рис. 2, 474, 505, 727, 924 ). Ближайшие аналоги лепной посуде и пряслицам известны на селище КПДК Городок 1, расположенном в 300 м от этого городища ниже по течению реки, и на аналогичных памятниках Верхнего Помостья ( Исланова , 2006. С. 67–75,

Рис. 2. Городище Варварина Гора. Вещевые находки КПДК (нумерация по В. А. Бурову)

85–93, 105, 106. Рис. 118, 119). Керамика в основном баночной и слабопрофи-лированной формы; сосуды имеют короткий венчик, пологое плечико и иногда т. н. «сжатую» шейку. Шесть фрагментов верхних частей можно отнести к посуде, бытовавшей в третьей четверти I тыс. н. э., а три – к распространенной в конце этого тысячелетия (рис. 3, 5, 8, 9 ). Датировка последних не противоречит хронологии памятников КПДК, существование которых отмечено вплоть до IX–XI вв. ( Михайлова , 2009. С. 12).

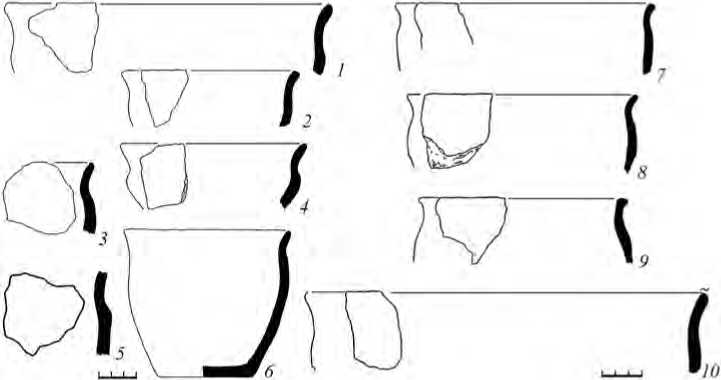

Рис. 3. Городище Варварина Гора. Керамика КПДК (по В. А. Бурову)

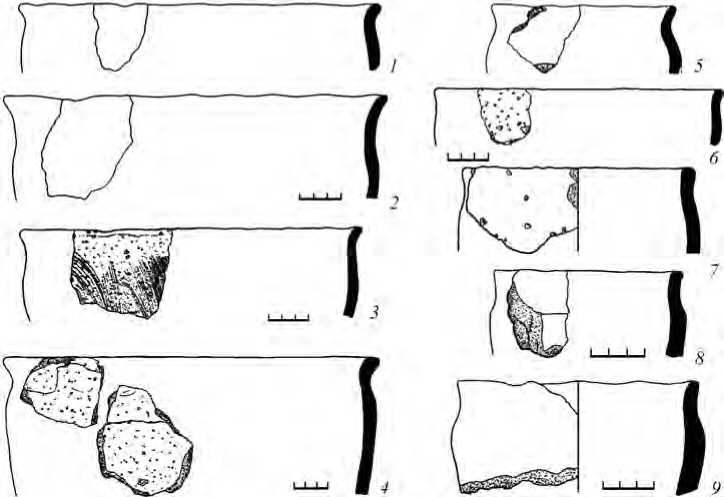

Рис. 4. Керамика КПДК с городищ Борки ( 5 ), Ловницы ( 1–4, 7–10 ) и из курганного могильника Ловницы ( 6 )

На городище Ловницы также при раскопках найдены материалы КПДК. Укрепленное поселение расположено на мысу при впадении в р. Березайку (левый приток Мсты) р. Ловницы (Оловенки). Площадка треугольной формы размерами 35 х 25 м; ее высота над водой - более 10 м. С напольной стороны поселение укреплено тремя валами и тремя рвами. В 1910 и 1911 гг. А. В. Тищенко здесь раскопано более 62 м2, а в расположенном поблизости курганном могильнике КПДК – пять насыпей ( Тищенко , 1914). Помимо изделий, несомненно связанных с позднедьяковским временем, на городище были обнаружены биконические глиняные пряслица, одно из которых подлощеное (Там же. Рис. 5, 3, 7 ). Вся найденная керамика, в зависимости от характера глиняного теста, внешней поверхности, орнаментации, была разделена автором раскопок на пять групп. Для нас представляет интерес описание третьей группы. Она «выделяется малой примесью дресвы… заметны следы плечиков… Орнаментов не замечено, …на основании ее ( этой группы ) можно установить связь между культурой городища и широкими курганами. Дело в том, что красные черепки этой группы очень близки, если не тождественны, с черепками и сосудами из курганов» (Там же. С. 18, 19). В коллекции, находящейся в фондах Государственного Эрмитажа, сохранились некоторые фрагменты посуды с городища, среди которых не менее 10 обломков верхних частей сосудов можно отнести керамике КПДК (рис. 4, 1–4, 7–10 ). Следует подтвердить и наблюдение, сделанное А. В. Тищенко, о сходстве сосуда, найденного в кургане могильника Ловницы (рис. 4, 6 ), с такой керамикой городища.

Городища Пуйга, Дягилево, Почеп исследованы только разведочными шурфами, а городище Яхново – рекогносцировочными раскопами. Вещевой и керамический материал единичен. Городище Борки (Липовицы) расположено в мысовой части песчаной гряды, возвышающейся на 3–3,5 м над заболоченной поймой р. Володни (левый приток Мсты), в одноименном урочище. Площадка трапециевидной формы размерами 52 х 33 м. Поселение было защищено кольцевым валом и рвом, а с напольной стороны – еще одним валом и рвом. Вход находился с северо-востока. В 1959 и 1961 гг. городище, за исключением укреплений, было почти полностью исследовано директором Вышневолоцкого краеведческого музея А. Х. Репманом (АКР, 2010. С. 92). Раскопано 356 м2. Помимо лепной раннедьяковской керамики, здесь найден фрагмент верхней части лепного сосуда КПДК (Рис. 4, 5 ).

Городище Почеп (Семики, Дунай) расположено на отроге коренного берега оз. Тишадро (правобережье р. Мсты). Площадка подпрямоугольной формы размерами 60 х 23 м. Высота над местностью (первой террасой озера) - 12 м. С напольной стороны укреплено валом и рвом. В 1929 г. при шурфовке памятника П. Н. Третьяковым были обнаружены глиняное биконическое пряслице и синяя стеклянная 14-гранная буса (Охранная опись..., 1929).

Городище Яхново находится на левом берегу р. Шлины при впадении в нее ручья. Площадка подтреугольной формы (26 × 25,5 м), высотой над рекой 9 м, укреплена с напольной стороны валом и рвом. В 1968 г. Р. Л. Розенфельд здесь раскопал 24 м2, а в 1992 г. В. А. Буров – 4 м2 (Розенфельдт, 1968; Буров, 1992). Вполне допустимо, что неорнаментированные фрагменты верхних частей сосудов из городища Яхново относятся не в позднедьяковскому времени, как пред- положил В. А. Буров, а к раннему Средневековью1 (Буров, 1992. Рис. 81, 7, 18, 37, 39).

Местоположение памятников и найденные в культурном слое артефакты позволяют полагать, что рассмотренные городища, возникшие в раннем железном веке в Верхнем Помостье, использовались и во второй половине I тыс. н. э.

Список литературы Городища культуры псковских длинных курганов в бассейне Мсты

- АКР, 2010. Археологическая карта России. Тверская область/Авт.-сост. А. В. Кашкин, К. И. Комаров, Г. Г. Король, В. С. Нефёдов, Г. К. Патрик, Б. Е. Янишевский; Ред. Г. Г. Король. М.: ИА РАН. Ч. 3: Бежецкий, Весьегонский, Вышневолоцкий, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский районы. 310 с.

- Буров В. А., 1992. Отчет об археологических исследованиях средневековых памятников в 1992 г. в Фировском районе Тверской области//Архив ИА РАН. Р-1. № 17193.

- Буров В. А., 1993. Памятники культуры длинных курганов на верхней Шлине//Археологические памятники на Верхней Волге/Ред. С. В. Батыркина. Тверь: Тверской гос. ун-т. С. 9-25.

- Буров В. А., 2003. Городище Варварина Гора. Поселение I-V и XI-XIV вв. на юге Новгородской земли/Отв. ред. К. А. Смирнов. М.: Наука. 470 с.

- Исланова И. В., 2006. Верхнее Помостье в раннем Средневековье. М.: Тверской гос. ун-т. 286 с.

- Кузьмин С. Л., 1988. Археологическая карта Поплюсья и проблемы истории населения Северо-Запада Новгородской земли//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород: Тез. науч.-практич. конф./Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник. С. 21-30.

- Михайлова Е. Р., 2009. Культура псковских длинных курганов. Проблемы хронологии и развития материальной культуры: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. СПб. 17 с.

- Охранная опись материалов из разведок в районе Вышневолоцком П. Н. Третьякова//Архив ИИМК РАН. Ф. 2. № 267.

- Попов С. Г., 2009. Раннесредневековая система расселения на средней Плюссе//Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени акад. В. В. Седова: Мат-лы 54 заседания (15-17 апреля 2008 г.)/Отв. ред. И. К. Лабутина. Псков: Ин-т археологии. С. 218-234.

- Розенфельдт Р. Л., 1968. Отчет об археологической разведке в Валдайском районе Новгородской обл. и в Вышневолоцком районе Калининской обл. по берегам оз. Шлино и р. Шлины в 1968 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3731.

- Тищенко А. В., 1914. Отчет о раскопках в 1910-1911 гг. в Новгородской губ.//ИАК. Вып. 53. С. 1-22.

- Третьяков П. Н., 1934. К истории доклассового общества Верхнего Поволжья//Бадер О. Н., Воеводский М. В., Дмитриев П. А., Збруева Л. В., Третьяков П. Н., Шмидт А. В. Из истории родового общества на территории СССР. М.; Л.: ОГИЗ. С. 97-180.

- Фролов А. А., 2002. Археологическое изучение систем расселения в бассейне р. Березайки в 2001 г.//Новгород и Новгородская земля. История и археология: Мат-лы науч. конф./Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник. Вып. 16. С. 55-63.

- Фурасьев А. Г., 1994. Городища-убежища второй половины I тыс. н. э.//Петербургский археологический вестник. № 9. С. 141-150.