Городская агломерация как фактор устойчивого развития городов-спутников (на примере Ростовской области)

Автор: Киселева Наталья Николаевна, Митрофанова Инна Васильевна, Колоскова Алла Александровна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности формирования самой крупной на юге страны Ростовской агломерации с целью формирования единого территориального, экономического и социального пространства. Авторами проанализированы условия развития агломерации и выделены необходимые шаги для устойчивого развития городов, входящих в состав агломерации, которое бы соответствовали интересам как населения, так и бизнеса с властью. В рамках статьи выявлен агломерационный эффект на территории агломерации и обозначены наиболее актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе ее формирования. Для этого в исследовании были использованы следующие методы: систематизации, прогнозирования, анализа, математического моделирования и оценки степени агломерационного эффекта различных городских агломераций с их сравнением. В статье приводится краткий анализ наиболее крупных городов, входящих в состав агломерации, с оценкой их специализации и влияния на развитие близлежащей территории. Основными переменными стали статистические данные о численности населения, инвестиционной привлекательности территории и объеме товаров собственного производства. Особенное внимание уделяется городам-спутникам, на которые оказывается наибольшее влияние со стороны города-ядра. Исследование, проведенное в статье, позволило показать, что, развиваясь в единой связке, Ростов, Батайск и Аксай (проект «Большой Ростов») способны добиться множества конкурентных преимуществ, как для всей территории, так и для каждого отдельного муниципального образования. На основе взаимодействия этих городов прослеживается синергетический эффект, характеризующийся активной маятниковой миграцией, развитием коммуникаций и строительства, концентрации производства и специализации экономики муниципалитетов, входящих в состав агломерации.

Городская агломерация, город-спутник, урбанизация, ростовская агломерация, развитие территорий, стратегия социально-экономического развития, регион,

Короткий адрес: https://sciup.org/149139574

IDR: 149139574 | УДК: 332.156(470.61) | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.3.10

Текст научной статьи Городская агломерация как фактор устойчивого развития городов-спутников (на примере Ростовской области)

DOI:

В современном мире интерес к развитию городских агломераций растет с каждым годом. Он тесно связан с современной территориальной политикой, в рамках которой регионы должны развиваться как отдельные конкурентоспособные на мировом рынке единицы. Основной задачей такого развития является создание благоприятной городской среды, позволяющее удовлетворить экономические интересы и потребности субъектов территории. Согласно экспертным данным ООН, число городских агломераций во всем мире насчитывает многие сотни – в них проживает 1,3 млрд чел. (около 56,4 % городского населения планеты).

Городская агломерация – это развитая и достаточно сложная форма пространственно-экономической интеграции, компактная территориальная группировка поселений, объединенных многообразными интенсивными связями (хозяйственными, культурными, бытовыми, рекреационными и др.) [Советский энциклопедический словарь, 1988]. В связи со своей многокомпонен-тностью, городская агломерация может быть, как моноцентрической, так и полицентрической. Соответственно, моноцентрическая модель создается вокруг одного крупного города, а в полицентрической модели таких городов должно быть несколько.

Фактически центр агломерации помогает обслуживать «свое окружение», но при этом использует его ресурсы для решения своих внутренних проблем. Это приводит к качественным изменениям в структуре расселения жителей ядра и прилегающих к нему территорий, в экологической обстановке, экономике, производственной и других сферах.

Однако агломерации не возникают самостоятельно, не имея для этого достаточного количества предпосылок. Прежде чем говорить о создании моноцентрической агломерации, необходимо решить целый ряд задач. Во-первых, должен быть проведен анализ развития (демографического, экономического, экологического и т. д.) муниципальных образований, примыкающих к крупному городу-ядру. Во-вторых, стоит выделить основные функциональные связи города и расположенных поблизости территорий, проследить тенденции их развития и устойчивость. И, наконец, необходимо четко установить границы, в рамках которых ядро сильно влияет на прилегающие территории, поддерживая с ними эффективную и устойчивую связь. Влияние может быть разделено на три категории: непосредственное, промежуточное и периферийное.

Цель данной статьи заключается в анализе основных компонентов развития Ростовской агломерации и определении ее синергетического эффекта.

Актуальность исследования основывается на том, что анализ агломерационного эффекта все еще нередко вызывает сложности даже в том случае, когда известны большинство факторов, влияющих на развитие городской агломерации. Особенно важен в России вопрос формирования городских агломераций, который встал после принятия в 2019 г. «Стратегии пространственного развития России до 2025 года», в которой городские агломерации отражаются как одни из драйверов экономического роста.

Методология и методы исследования

В современном мире общепризнанными являются три подхода, позволяющие осмыслить теоретические аспекты формирования городских агломераций. К первому из них можно отнести неоклассическую теорию, яркими представителями которой являются P. Samuelson и B. Balassa. Второй подход отражается в новой теории торговли, сформулированной P. Krugman, J. Torstensson и M. Brülhart. И, наконец, последнее направление – новая экономическая география, среди представителей которой известны E. Venables, P. Krugman, J. Thisse, M. Fujita, T. Mayer и K. Head.

Наиболее популярная сейчас новая экономическая география смотрит на агломерационные процессы с точки зрения действия на территории центростремительных и центробежных сил. Центростремительные силы формируются населением агломерации, которое начинает осознавать, что повышение качества жизни и рост доходов связаны с концентрацией производства и населения на взаимосвязанных территориях, что приводит к увеличению ее экономической эффективности и создает благоприятную среду для развития инноваций. Подобное осознание и желание развиваться в этом направлении приводят к тому, что со временем на взаимосвязанных территориях создается наиболее оптимальная транспортно-логистическая сеть, ведется согласованная экологическая политика, развиваются инфраструктурные проекты и реализуются инвестиционные проекты, растет уровень занятости населения. Однако у всего этого существует и негативная сторона (например, экологическая и социальная напряженность), которая отражается центробежными силами. Характер динамики агломерационных процессов может отражаться путем анализа синергии центростремительных и центробежных сил, влияющих на агломерацию.

Многие исследователи изучали не агломерации в целом, а рассматривали отдельные подсистемы городской агломерации. В целом в научных публикациях на данную тему отражаются два подхода к применению математических моделей в вопросах формирования агломераций.

Объективное отражение агломерационного эффекта может быть показано только после изучения и формализованного анализа реальных количественных показателей и переменных величин, влияющих на характер и степень агломерационного эффекта. К таким параметрам как раз можно отнести объем производства продукции на душу населения, пространственно-временная концентрация производства, трудовые ресурсы, объем инфраструктуры и инвестиций, внедрение инноваций и т. д. Здесь же учитывается административно-территориальное и управленческое деление, специализация территории, на которой формируется агломерация. В методологической основе такого подхода лежит системный анализ. Такой анализ приводит к построению эконометрических моделей, позволяющих выявить большое количество факторов, включив их в сценарий взаимодействия.

Кроме того, математический подход дает возможность оценить условия формирования городских агломераций с точки зрения эмерджен-тности и робастности. К примеру, Puga и Venables провели модельный анализ, объясняющий феномен «летящих гусей» и эффект «разлета» промышленных отраслей по разным регионам [Puga, Venables, 1996]. Именно эта модель впервые позволила показать, что промышленное разделение регионов невозможно остановить и оно не зависит от каких-либо первоначальных условий.

Если рассматривать вопросы формирования агломераций с точки зрения только математики, то такие задачи относятся к теории катастроф, которые считаются очень сложными для решения.

Также для достижения цели статьи в ней применялись такие научные методы как статистический и компаративный анализ, синтез и обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение

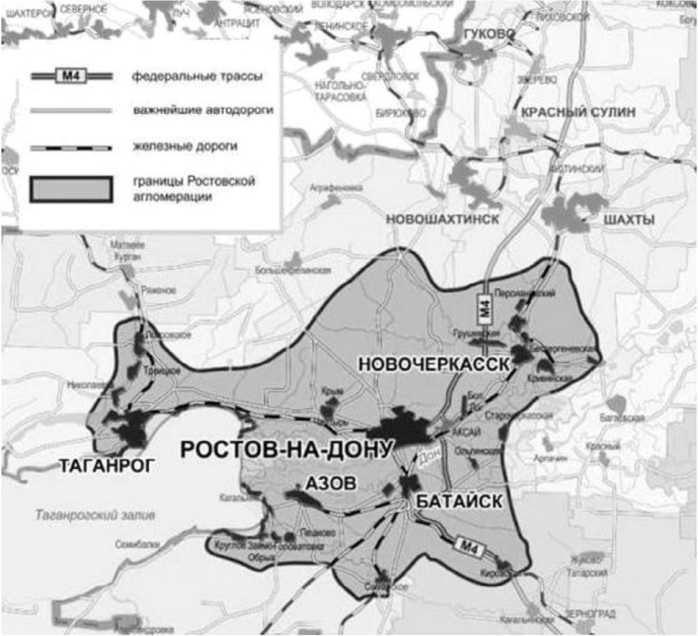

Вопросы о создании агломераций в Ростовской области поднимались еще в 2012 г., когда при правительстве области был создан Координационный совет по взаимодействию в формировании и развитии Ростовской агломерации. Создание и развитие агломерации также было включено в Стратегию развития Ростовской области на период до 2030 года. Сейчас Ростовская агломерация (см. рисунок) является четвертой по размеру среди мо-ноцентрических агломераций в РФ, ее общая численность составляет 2,2 млн чел. [Решение Рос-товской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 № 371 ... , 2012]. Агломерация активно развивается, о чем говорит фактическое срастание разных населенных пунктов в единую урбанизированную зону, а также интенсивная маятниковая миграция.

Ростовская агломерация, безусловно, имеет несколько важных преимуществ благодаря своему географическому размещению. Ведь она располагается в центре транспортных магистралей, обеспечивающих выход к пяти морям и связывающих столицу России с южными городами [Архипов, Афонина, Гонтарь, 2011]. Кроме того, Ростовская агломерация имеет в своем арсенале большую долю городской периферии, включая Азов, Новочеркасск, Таганорог. Города, входящие в состав Ростовской агломерации, имеют отличия не только по количественным параметрам, но и по качественным, что во многом обусловлено их назначением (см. таблицу). Уних развита собственная транспортная инфраструктура, экономический базис и история развития.

Ядро Ростовской агломерации сконцентрировано в пределах Ростова-на-Дону и его городов-спутников Аксая и Батайска, где концентрируется значительная часть трудового, демографического, производственного, финансового и инвестиционного потенциала. К полупериферий-ной зоне относятся Таганрог, Новочеркасск и Азов, а периферийная зона состоит из 7 муниципальных районов, в которых прослеживается тяготение к развитию в составе агломерации. Рассмотрим каждый из полупериферийных городов немного подробнее, не беря в расчет ядро агломерации Ростов-на-Дону [Меркулова, 2019].

Рисунок. Пространственная локализация Ростовской агломерации

Примечание. Источник: [Миргородская, 2017].

Азов – это город-порт, расположенный в 30 км от границ г. Ростова. Согласно данным сайта правительства Ростовской области, он имеет богатый рекреационный потенциал и развитую промышленную зону. Азов занимает первое место по объему отгруженных товаров и четвертое по инвестициям в основной капитал. При этом высокие показатели городу удается достигать преимущественно за счет портового значения. Население же в Азове, влияющее на потребительские показатели, за последние 5 лет сократилось на 2 %.

Новочеркасск занимает 3-е место по обороту розничной торговли и первое место по объему отгруженных товаров. Здесь наблюдается развитая потребительская сфера и промышленность, но сохраняется низкий уровень ввода жилья и миграции, что тормозит дальнейшее развитие территории. Развитие этого города сильно зависит от градообразующих предприятий (ГРЭС, НЭВЗ), спрос на продукцию которых не эластичен. Этим потенциал Новочеркасска сильно ограничивается, а потому нам видится необходимым расширение его экономических отраслей.

Таганрог – самый дальний город Ростовской агломерации, но при этом второй по величине после Ростова-на-Дону. По данным за 2019 г., этот промышленный город занимает последнее место из рассматриваемых нами городов по объему отгруженных товаров в регионе и второе в инвестициях в основной капитал. При этом в городе наблюдается целый ряд проблем: не-прекращающийся отток населения, не высокий уровень оборота розничной торговли. Пробле- мой становится и отдаленность города от ядра агломерации, которое могло бы сбалансировать промышленность потреблением и жильем.

Помимо этих купных городов в Ростовской области существуют и города-спутники ядра агломерации. Города-спутники – это небольшие города или поселки городского типа, которые находятся в радиусе 30 км от центра агломерации и тесно связаны с ним единой транспортной инфраструктурой и обладают общими рекреационными, культурно-бытовыми, производственными и иными ресурсами. Также существует прямая зависимость между уровнями дохода населения этих городов и валовом региональном продукте, который производится в ядре. В стратегиях развития городов-спутников такая тесная взаимосвязь выделяется как преимущество в развитии, как самих спутников, так и ядра [Кутовой, 2014]. В зонах спутников повышается инвестиционная привлекательность территории, учитывая, что у каждого города-спутника есть свой фактор привлекательности.

Города-спутники являются относительно новым явлением в структуре расселения. Они возникли в XX в. во время формирования первых агломераций. В число таких городов-спутников Ростовской агломерации входят Батайск и Аксайский муниципальный округ. В контексте агломерационных процессов дальнейшее развитие городов-спутников – один из важнейших аспектов рационального размещения производственных сил и повышения качества жизни, выравнивания на этой основе экономических уровней развития отдельных регионов.

Таблица

Показатели развития крупных городов, включенных в Ростовскую агломерацию, 2019 г.

|

Показатель / субъекты |

Аксайский район |

Батайск |

Новочеркасск |

Азов |

Таганрог |

|

Оборот розничной торговли, тыс. руб. |

56 712 226,5 |

15 040 068,6 |

39 101 870,5 |

12 931 873,4 |

48 792 941,5 |

|

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. |

22 148 486 |

7 679 915 |

7 649 080 |

7 387 439 |

12 126 260 |

|

в сравнении с 2018 г. |

+ 61,4 % |

+ 42,3 % |

+ 4,2 % |

+ 6,9 % |

+29,8 % |

|

Ввод в действие общей |

168 952 |

155 102 |

101 122 |

66 509 |

136 483 |

|

площади жилых домов, кв. м. в сравнении с 2018 г. |

+ 55,1 % |

+ 8,5 % |

– 7,7 % |

+ 0,9 % |

– 2,7 % |

|

Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс. руб. |

18 872 491 |

4 148 757 |

71 086 338 |

26 801 476 |

7 382 152 |

|

в сравнении с 2018 г. |

+ 15,3 % |

+ 28 % |

– 4,3 % |

+ 1,8 % |

+ 0,6 % |

|

Численность населения, |

116,5 |

127,6 |

167,3 |

80,3 |

248,7 |

|

тыс. чел. |

(+ 10,8 % за 5 лет) |

(+ 8,7 % за 5 лет) |

( – 3,6 % за 5 лет) |

( – 2,7 % за 5 лет) |

( – 2 % за 5 лет) |

Примечание. Составлено по данным Ростовстата.

Батайск – самый близкий к ядру агломерации город-спутник. Среди остальных городов агломерации он является лидером по динамики рынка строительства жилья. Растет здесь и динамика численности населения, и оборот розничной торговли, и инвестиции в основной капитал. Этот город также является одним из лидеров по значимости транспортных артерий.

Аксайский муниципальный район согласно статистическим данным также является успешным, занимая первое место по росту численности населения и динамике объемов ввода жилищных площадей. Здесь также высоки инвестиции в основной капитал и оборот розничной торговли.

Показатели прироста населения и высокий процент ввода новой жилплощади в обоих этих городах могут говорить о том, что они стали развиваться как «спальные районы» ядра агломерации. Фактически это основные центры притяжения ядра. Другие города агломерации относительно спутников связаны с Ростовом намного слабее [Золотарев, 2012]. При этом в городах-спутниках проживает менее 10 % населения агломерации, хоть они и демонстрируют естественный прирост населения и положительное сальдо миграции, выступая базисом сохранения устойчивого демографического развития ядра и всей агломерации в целом.

Несмотря на то что Батайск и Аксай фактически выполняют роль «спальных районов», в каждом из этих городов есть свои уникальные градообразующие предприятия. Батайск может похвастаться развитой железнодорожной сетью, позволяющей ему обслуживать пассажирские и грузовые потоки. А на территорию Аксая и Аксайского района из Ростова намеренно вынесены крупные торговые центры, что позволило удешевить аренду земли и само их строительство, сформировав к тому же более удобную логистику.

Современные города-спутники формируются, основываясь на нескольких принципах:

– воздействие застройки на окружающую среду является минимальным;

– существует различие между центром и периферией;

– расположенные поблизости друг от друга дома построены разных размеров, имеют разные типы и ценовую политику;

– рядом с домами расположена вся необходимая для жизни инфраструктура;

– развитая транспортная сеть со скоростным общественным транспортом (метро, город- ская электричка, автобус, трамвай, монорельсовая дорога) соединяет вместе несколько городов и поселков по соседству;

– улицы имеют «дружественный» дизайн (прогулочные пешеходные зоны, наличие зеленых насаждений и т. д.), а общественные пространства стремятся к максимальному удобству и многопрофильности [Lennard, 1997].

Кроме того, в последние годы немалое внимание уделяется экологичности городов и их энергоэффективности. Процесс создания городских агломераций в настоящее время претерпевает некоторые изменения и переживает свой новый этап: появляются новые формы пространственного выражения, стираются четкие границы между пространственного выражения, благодаря чему появляется «сельско-городской континуум» с взаимопроникновением стиля жизни и ценностных представлений жителей центра и периферий. Особенно активно этот процесс начал развиваться после перехода к рыночной экономике, так как развитие агломерации способно обеспечить входящим в нее городам устойчивое развитие с рациональным использованием ресурсов и соблюдением равновесия.

В целом всех участников агломерации можно разделить на две группы. К первой зоне относятся ближайшие города-спутники. Как авторы отмечали выше, это территории, непосредственно примыкающие к границам ядра агломерации или находящиеся от нее не дальше чем в 30 км радиусе. Пригородные зоны ядра входят в так называемую зону «Большого Ростова». Сейчас на территории «Большого Ростова» проживает примерно 70 % населения всей агломерации, а каждый пятый житель старается поселиться в пригородной зоне агломерированных городов. Во вторую, среднюю зону, принято включать те муниципальные образования, которые не имеют единых границ с ядром агломерации, но при этом имеют с ней значительную связь. Идея создания «Большого Ростова» была высказана в 2009 г., с тех пор удалось значительно усилить транспортно-коммуникационный каркас территории за счет строительства объездных дорог регионального значения и международного аэропорта «Платов».

Идеи создания «Больших городов» также появились в прошлом веке во время промышленного роста городов. В самом начале эти процессы основывались на идеях английского социолога Э. Говарда, по совету которого еще в 1920-х гг. вблизи Лондона появился первый небольшой «го- род-сад» Лечворт [Miller, 2010]. Строительство же небольших городов – спутников в их более современном понимании особенно активно распространилось по всему миру после Второй мировой войны. Современный «Большой город» представляет собой локальную систему расселения, где города спутники частично перехватывают на себя обязанности ядра агломерации.

Ростовская агломерация и «Большой Ростов» – это не равнозначные понятия. Первое включает в себя значительно большую территорию, а «Большой Ростов» предполагает значительно более тесную взаимосвязь входящих в него субъектов. В настоящее время города-спутники Ростова имеют достаточно неплохие социально-экономические показатели и потенциал, а также связи со столицей региона, имеющей прочную экономическую позицию. Несмотря на это для дальнейшего развития Ростовской агломерации необходима единая стратегия развития, которая позволит ей сократить отсталость от ведущих агломераций страны.

Согласно концепции градостроительного развития Юго-Западного района Ростовской области, где и располагается Ростовская агломерация, Ростов должен превратиться в крупный международный контактный центр с развитыми управленческими, торговыми, научно-образовательными и инновационными функциями [Концепция градостроительного развития … , 2019]. На это и будет нацелена основная задача Ростовской агломерации – создание иновацион-но-технологического полюса роста. Что же касается остальных территорий агломерации, то в них могут быть созданы особые территории, с активно развивающимися урбанизированными или рекреационными зонами.

Так, например, для рекреационного развития Ростовской агломерации предлагается развивать и облагораживать прибрежные зоны Таганрогского залива, пойму реки Дон, а также таких менее крупных рек, как Кагальник и Тузлов. Эти же участки должны стать природным каркасом агломерации, ведь в основе территории Ростовской агломерации лежат степи и агроландшафты. Зонами исторической рекреации могут стать Аксай, Старочеркасск и зона вдоль реки Миус, на которой кипели сражения во время Второй мировой войны и где недавно был открыт военно-исторический музейный комплекс «Самбек-ские высоты». Другая зона, развивающаяся в направлении «Батайск-Азов», предположительно станет новой урбанизированной зоной с развитым автомобильным, железнодорожным и морским сообщением [Моисеенко, 2014].

Формирование городской агломерации — длительный, противоречивый и сложный процесс, требующий активных совместных действий ее экономических субъектов, привлечения и эффективного использования значительных инвестиций. Развитие городских агломераций способно обеспечить устойчивое развитие территорий, рациональное использование имеющихся у них ресурсов, поддержание экологического равновесия в городе и окружающем его пространстве. Дальнейшее движение в этом направлении способно привести к сращиванию успешных агломераций и появлению обширных урбанизированных зон надагломерационного уровня. Для эффективного социально-экономического развития Ростовской агломерации необходимо учитывать особенности ее геополитического положения в регионе, структурную специфику, а также сильные и слабые стороны.

Следует отметить, что неконтролируемое разрастание городской агломерации может породить множество проблем, включая транспортные и экологические сложности. Соответственно, развитие агломерации требует единого документа, плана развития, опираясь на который будет формироваться межмуниципальное взаимодействие. Баланса условий развития Ростовской агломерации возможно добиться, проведя ряд необходимых мероприятий:

– разработать стратегии городов, входящих в агломерацию, ориентируясь на инновационное развитие социально-экономической сферы;

– сформировать систему индикаторов социально-экономического развития агломерации, а также систему мотивации государственных служащих в исполнительных органах власти;

– совершенствовать нормативно-законодательную базу межбюджетных и межмуниципальных отношений в регионе;

– определить и закрепить комплексную систему административных регламентов и стандартов по оказанию услуг населению и бизнесу;

– стимулировать и оказывать помощь в развитии кластерных высокотехнологичных производств, способных сформировать новые конкурентные преимущества агломерации;

– создать под наблюдением областного правительства и институтов развития инвестиционные фонды, накопления которых могло бы привлекаться к софинансированию значимых и мультипликативных инвестиционных проектов;

– оказывать поддержку экспортоориентированным предприятиям с помощью специализированных объединений предпринимателей и органов власти субъекта РФ.

Единая Стратегия развития Ростовской агломерации была представлена в 2018 году. Ее главной целью является приумножение человеческого капитала. Предполагается, что численность населения агломерации к 2025–2028 гг. вырастет примерно до 3 млн чел., для чего планируется упростить процедуру миграции для жителей ближнего зарубежья и разработать ипотечную программу под 0 % годовых для студентов ростовских вузов, обучающихся на отлично. Еще одной важной чертой стратегии служит идея формирования зеленых зон в агломерации, что повысит экологическую устойчивость региона.

Синергетический эффект агломерации выражается, в первую очередь, в распространении между центром агломерации и близлежащими к нему муниципалитетами маятниковой миграции трудовых, учебных, культурных и иных ресурсов. Развитая маятниковая миграция позволяет жителям разных муниципалитетов реализовывать свои трудовые ресурсы не только в местах проживания, что дает им возможность найти наиболее высокооплачиваемую и подходящую для них работу. В ядре агломерации промышленность и сфера услуг развиваются более динамично – так объем произведенной и отгруженной продукции в расчете на одного жителя в Ростове-на-Дону в 1,44 раза превышает среднее значение по области, а средняя заработная плата примерно на 15 % превышает среднеобластную в 2011–2017 годах. Благодаря синергетическому эффекту Ростов также демонстрирует прирост социально-экономических показателей развития, выражающихся в обороте розничной торговли, вводе жилищных площадей, инвестициях в основной капитал и отгруженных товаров собственного производства.

Многим исследователям видится неизбежным рост Ростовской агломерации за счет роста скорости загородного строительства, развития туристической инфраструктуры и сферы развлечений. Кроме того, им видятся даже предпосылки к объединению агломерации с Восточно-Донбасской конурбацией, что превратит города Шахты и Новошахтинск в «третий пояс» Ростовской агломерации [Моисеенко, 2014]. Таким образом, предполагается, что Ростовская агломерация будет в дальнейшем расширять свое влияние на весь южный макрорегион. При реализации позитивного сценария Стратегии, Ростовская агломерация способна повысить свою роль как промышленного, инновационного, образовательного и транспортного центра с высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.

Выводы

Проведенный в исследовании анализ демонстрирует необходимость анализа сильных и слабых сторон агломерации, учета ее специфики и особенностей геополитического расположения, а также согласованию социально-экономического развития населенных пунктов в пределах агломерации, особенно с городами-спутниками, что позволит снизить уровень неравенства между различными муниципальными образованиями. При этом необходимо не допускать полного сращивания ядра и городов-спутников агломерации, рассматривая их как единое целое с набором схожих потребностей и синхронизацией муниципальных, областных и федеральных программ. А следовательно, необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопросы финансирования не отдельных муниципальных образований, а более крупных систем, таких как объедения ядра агломерации со своими спутниками. Благодаря этому «Большой Ростов» сможет получить большие права в части бюджета, тарифов, транспорта и самоуправления.

Все это говорит о наличии синергетического эффекта развития Ростовской агломерации, определяющегося концентрацией населения в крупных городах, которые находятся вблизи ядра агломерации, благодаря чему налаживаются устойчивые социально-экономические связи между территориями, позволяющие удовлетворить потребности местного населения и насытить рынки продукцией местных производителей. Таким образом, жители агломерации получают большую возможность удовлетворять свои социально-бытовые потребности. Решение же общих для Ростова и близких к нему муниципалитетов проблем зависит от степени использования потенциала территории и преимуществ синергетического эффекта. В итоге на территории Ростовской области может быть сформировано единое хозяйственное пространство Ростовской агломерации как институционального образования, обозначен передовой опыт управления территорией.

Список литературы Городская агломерация как фактор устойчивого развития городов-спутников (на примере Ростовской области)

- Архипов А. Ю., Афонина Е. М., Гонтарь Н. В., 2011.

- Атлас социально-экономического развития Юга России. М. : Вуз. кн. 144 с.

- Золотарев В. С., 2012. Материалы к заседанию Общественной палаты Ростовской области «Реализация глобальных конкурентных преимуществ Ростовской области» : сб. ст. Ростов н/Д : РИНХ. 128 с.

- Концепция градостроительного развития Юго-Западного района, 2019 // Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: https://www.donland.ru/activity/882.

- Кутовой С. И., 2014. Взаимодействие городов как механизм развития регионального экономического пространства : дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь. 233 с.

- Меркулова О., 2019. Образ ростовской агломерации осложняют дисбалансы // Эксперт ЮГ. № 8 (434). С. 42–44.

- Миргородская Е. О., 2017. Оценка территориально-экономической связанности городов в агломерации (на примере Большого Ростова) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. Т. 19, № 4. С. 6–20. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2017.4.1.

- Моисеенко А. А., 2014. Ведущие конкурентные преимущества Ростовской агломерации // Российский академический журнал. № 1. С. 54–56.

- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 № 372 «Об основных направлениях

- Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года». URL: https://rostov-gov.ru/doc/35906.

- Советский энциклопедический словарь, 1988 / гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд. М. : Сов. энцикл. 1600 с.

- Miller M., 2010. English Garden Cities: An Introduction. M. Miller. Swindon : English Heritage. VII, 116 p.

- Lennard H. L., 1997. Principles for the Livable City. 416 p.

- Puga D., Venables A.J., 1996. The Spread of Industry; Spatial Agglomeration and Economic Development // Journal of the Japanese and International Economies. Vol. 10, no. 4. P. 440–464.