Городская система Волгоградской области: демографические тренды последней трети ХХ - начала XХI века

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 2 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Устойчивый демографический рост городской системы Волгоградской области фиксировался до конца советского периода. Центральная роль в этом процессе принадлежала миграционному притоку; в 1970-1980-е гг., прежде всего, внутрирегиональному. Максимальные темпы роста в эти десятилетия демонстрировал г. Волжский, создание которого способствовало становлению Волгоградской агломерации, заключавшей к концу 1980-х гг. более половины населения региона и 2/3 его - горожан. С середины 1990-х гг. в динамике городской системы области начинается депопуляционный период, характеризуемый постепенным ростом демографических потерь (с 0,5 тыс. чел. в год в конце ХХ в. они выросли до 10 тыс. во второй половине 2010-х гг.). В целом за 1989-2021 гг. численность горожан сократилась в области на 3,2 % (с 1 962,3 тыс. до 1 899,2 тыс. чел.). При этом городская система региона отчетливо делилась на две части. Волгоградская агломерация и ряд других центров, расположенных на юге области, сохранили или увеличили свой демографический потенциал. Все остальные города демонстрировали демографическую убыль (в девяти из них она превышала 10 % населения). Центральные позиции Волгоградской агломерации в городской системерегиона и его общей поселенческой сети в постсоветский период укреплялись благодаря процессу комплексной метрополизации регионального социума. Доля жителей агломерации в общей численности населения региона за 1989-2021 гг. выросла с 52 до 57,3 %, а среди его городского населения - с 68,5 до 74,2 %. В демографической динамике самой агломерации отчетливо фиксировался опережающий рост Волжского (в 1959 г. на город-спутник приходилось 10 % ее жителей, в 2020 г. - около четверти). В 1950-1980-е гг. в данном процессе центральную роль играл ускоренный промышленный рост Волжского, с 1990-х гг. - сфера услуг, получившая максимальное развитие в пределах региональной агломерации.

Волгоградская область, городская система, региональная агломерация, численность населения, демографическая динамика, естественное воспроизводство, миграционная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/149140619

IDR: 149140619 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.2.10

Текст научной статьи Городская система Волгоградской области: демографические тренды последней трети ХХ - начала XХI века

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2022. Городская система Волгоградской области: демографические тренды последней трети XX – начала XXI века // Региональная экономика. Юг России. Т. 10, № 2. С. 97–109. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы и информационная база исследования

В современном обществе городская система не только концентрирует основную часть населения, но и играет центральную роль в его социально-экономической динамике. Крупные и средние города, оставаясь ведущими очагами промышленности, сосредоточивают основные мощности строительного комплекса и третичного сектора экономики, являются эпицентрами научно-технологического развития и инновационного роста. В этой связи социодемографическая динамика городской системы представляет значимый индикатор системного состояния всего территориального социума, коррелирующий с показателем комплексного уровня развития его человеческого капитала. В полной мере сказанное относится и к Волгоградской области (далее – ВО) – самому урбанизированному южнороссийскому региону, более 79 % жителей которого в настоящее время являются горожанами.

Однако данное обстоятельство очевидным образом недоучитывается в комплексных программах социально-экономического развития региона. В Стратегии развития области до 2025 г. раздел, посвященный системе расселения и урбанизационным процессам, представляет всего несколько абзацев текста самого общего содержания [Стратегия социально-экономического раз- вития ... , 2017]. Но и в исследовательской литературе обнаруживается очевидный дефицит работ, посвященных анализу основных факторов и направлений демографической динамики городской системы ВО в последней трети ХХ – начале XXI века. Отдельные аспекты данной темы по «касательной» затрагиваются в ряде публикаций [Атаян, Лобанова, 2011; Денисова, 2016; Деточенко, Лобанова, 2018; Розин, Сущий, 2011; Сущий, Митрофанова, 2016; Сущий, 2016; 2019], скорее подчеркивая актуальность ее самостоятельного изучения.

В качестве информационной базы такого исследования могут быть использованы результаты всесоюзных и всероссийских переписей населения, публикации Росстата и его Волгоградского регионального отделения, а также база данных муниципальных образований Росстата.

Геодемографическая динамика региональной городской системы в 1960–1980-е годы

На момент создания Царицынской губернии (1920 г.) в ней числилось всего три городских центра: Царицын, Камышин и Царев, из которых последний «за малостью и захолустнос-тью» вскоре был лишен городского статуса [Атаян, Лобанова, 2011]. Процесс активного формирования городской сети региона совпадает по времени с периодами его масштабной индустриализации. В 1929–1936 гг. городами становятся Урюпинск, Серафимович, Фролово. Численность горожан ВО за 1926–1939 гг. увеличивается в 2,5 раза (с 258,6 тыс. до 639 тыс. чел.), а удельный вес – с 18,4 до 38,2 %.

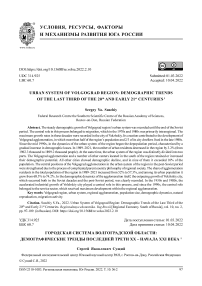

Прервавшись в годы Отечественной войны, урбанизация области вновь ускоряется в послевоенные десятилетия. В 1948–1958 гг. городской статус получают семь населенных пунктов, в 1963–1967 гг. – еще пять. Следовательно, за 20 лет городская система ВО выросла в 3 раза (с 6 до 18 центров), и к началу 1970-х гг. сложилась в ее современном виде, в последующем пополнившись только одним центром (в 1988 г. городом районного значения стал Петров Вал) (рис. 1).

Таким образом, до конца 1960-х гг. число горожан росло не только за счет активного притока в города местного сельского населения и переселенцев из других регионов страны, но и вследствие активного расширения самой городской системы. Результирующей данных процессов был ускоренный рост уровня урбанизации регионального социума – за 1959–1970 гг. он поднялся с 54,4 до 65,6 %.

С момента создания региона исключительное место в его городской системе принадлежало областному центру Сталинграду (Царицыну, Волгограду), на который в конце 1930-х гг. приходилось почти 70 % всего городского населения. Существенное расширение городской сети позволило сократить в ней удельный вес «столичных» горожан, в 1950–1970-е гг. данный показатель постепенно снизился до 52–53 %. Впрочем, в значительной степени сокращение показателя Волгограда было связано с интенсивным ростом

Волжского – города-спутника региональной столицы, получившего городской статус в 1954 году. За 1952–1959 гг. его население увеличилось с 10 тыс. до 67 тыс. чел., что позволило Волжскому к рубежу 1960-х гг. подняться с 10-го места в рейтинге крупнейших населенных пунктов области на вторую позицию, сместив Камышин (табл. 1). Опережающий демографический рост города-спутника продолжался и в последующие десятилетия. В 1960-е гг. его население выросло более чем в 2 раза, в 1970-е и 1980-е гг. – соответственно на 47,2 и 28,5 %. По темпам демографического роста он значительно превосходил все остальные городские центры региона, а по абсолютным показателям уступал только Волгограду.

Таким образом, исключительная позиция «центрального места» в городской сети и общей системе расселения региона сохранялась в полной мере. Но теперь в качестве такового выступал уже не сам областной центр, а Волгоградская агломерация (ее доля в структуре городского населения за 1959–1989 гг. колебалась в диапазоне 63–65,4 %, а в общем населении области выросла с 35,6 до 48,9 %).

Продолжился в последние десятилетия советского периода и процесс общей урбанизации регионального социума. За 1970-е и 1980-е гг. демографический потенциал ВО вырос соответственно на 6,7 и 4,7 % – показатель, близкий к уровню естественного прироста местного населения, таким образом, миграционное сальдо региона в этот период было близким к нулю и основным донором урбанизационного процесса являлось сельское население области, активно «перетекавшее» в региональные центры.

Города областного значения:

В - Волгоград Вл - Волжский К - Камышин М - Михайловка

У - Урюпинск Ф - Фролово

Города областного значения

Города районного значения:

Д - Дубовка Ж - Жирновск Кл - Калач-на-Дону Кт - Котельниково Кот - Котово Кр - Краснослободск Л - Ленинск Н - Николаевск Нв - Новоаннинский П - Палласовка ПВ - Петров Вал С - Суровикино Ср - Серафимович

Рис. 1. Современная городская сеть Волгоградской области (курсивом выделены города областного значения) Примечание . Составлено автором.

Таблица 1

Динамика населения городов Волгоградской области, 1959–2021 гг., тыс. чел.

|

Города |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2021 г. |

|

Города областного значения |

|||||||

|

Волгоград |

593,8 |

817,6 |

928,7 |

998,9 |

1 011,4 |

1 021,2 |

1 004,8 |

|

Волжский |

67 |

142,1 |

209,2 |

268,8 |

313,2 |

314,3 |

323,9 |

|

Камышин |

56,5 |

97,2 |

111,6 |

122,4 |

127,9 |

116 |

108,7 |

|

Михайловка |

34,6 |

49,8 |

58,2 |

58,3 |

60 |

58,7 |

57 |

|

Урюпинск |

31,5 |

38,2 |

40,2 |

43 |

42 |

39,8 |

36,2 |

|

Фролово |

26,4 |

33,4 |

39,5 |

41,7 |

41,1 |

38,8 |

35,9 |

|

Города районного значения |

|||||||

|

Дубовка |

11,7 |

13,4 |

15,0 |

13,7 |

15,1 |

14,7 |

13,4 |

|

Жирновск |

9,85 |

14,7 |

15,7 |

16,8 |

17,8 |

16,1 |

15,3 |

|

Калач-на-Дону |

16,7 |

20,8 |

22,8 |

23 |

26,9 |

26,2 |

23,6 |

|

Котельниково |

17,6 |

19,1 |

20,2 |

20,3 |

19,7 |

19,5 |

20,3 |

|

Котово |

7,2 |

20,6 |

23,1 |

25,4 |

26,7 |

25,2 |

21,2 |

|

Краснослободск |

19,0 |

17,8 |

16 |

13,5 |

14,4 |

16,0 |

16,8 |

|

Ленинск |

11,4 |

12,1 |

12,3 |

13,1 |

14,9 |

15,5 |

14,4 |

|

Николаевск |

11,0 |

11,6 |

14,8 |

16,5 |

16,1 |

14,5 |

13,3 |

|

Новоаннинский |

18,7 |

20,5 |

20,9 |

20,9 |

19,5 |

17,9 |

15,8 |

|

Палласовка |

10,3 |

13,5 |

15,5 |

17,7 |

17,2 |

16,3 |

14,2 |

|

Петров Вал |

8,7 |

12,1 |

13,1 |

13,8 |

14,7 |

13,1 |

12,3 |

|

Серафимович |

8,9 |

9,7 |

10,0 |

10,0 |

9,9 |

9,4 |

8,6 |

|

Суровикино |

9,65 |

15,2 |

16,9 |

18,3 |

20,3 |

19,4 |

18,2 |

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989; Всероссийская перепись населения ... , 2002, 2010; База данных муниципальных образований, 2021].

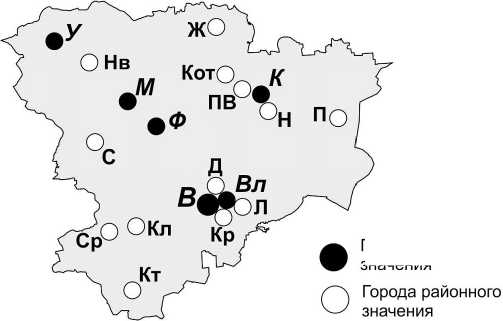

Учитывая, что число горожан в два последних советских десятилетия выросло соответственно на 16,0 и 11,1 %, демографический рост городской системы ВО в 1970-е гг. на 2/3 обеспечивался этим притоком, в 1980-е гг. – на 55–60 %, впрочем, по отдельным центрам данный показатель колебался в очень широких пределах. Если в Волжском на мигрантов приходилось 70–90 % прироста, то в четырех городах (Ленинск, Краснослободск, Новоаннинский, Серафимович) в 1970-е гг. фиксировался отток населения. В 1980-х таких центров стало уже семь, но большинство городов ВО до конца советского периода продолжало пополняться сельской учебной и трудовой миграцией. В целом за 1959–1989 гг. четыре областных центра увеличили свой демографический потенциал в 1,9–4 раза, еще 9 – на 35–70 %. Сократилось население только в Краснослободске (рис. 2).

Обратной стороной урбанизационного процесса являлась устойчивая депопуляция сельских территорий области, происходившая с начала 1960-х годов. За 1959–1989 гг. сельское население сократилось на 25,5 %, притом что численность горожан выросла почти в 2 раза

Рис. 2. Динамика численности населения городов Волгоградской области, 1959–1989 гг.

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989].

(табл. 2). В конце советского периода в городах проживало уже более 3/4 жителей области. Половина из них приходилась на Волгоградскую агломерацию.

Демографические тренды городской системы области в постсоветский период

1990-е годы . Процесс нарастающей урбанизации населения региона, фиксируемый с 1920-х гг., обрывается в начале 1990-х годов. За 1990–1995 гг. доля горожан сократилась в области с 75,8 до 74,5 % [Регионы России, 2006: 58–60]. Заметим, однако, что абсолютный рост их численности продолжился и в эти годы, но впервые по своим масштабам и темпам уступил параллельному росту количества сельских жителей (соответственно 42,4 тыс. и 62,6 тыс. чел.) (табл. 1).

Демографический рост как городской сети, так и сельских территорий области в это время полностью определялся масштабами чистого притока, его способностью восполнить и превзойти естественную убыль населения, которая к середине 1990-х гг. фиксировалась во всех муниципальных образованиях области, достигая в большинстве городских центров 7–8 ‰ в год. Только коэффициент естественной убыли населения Волжского оставался существенно ниже (около 3 ‰), что объяснялось самим генезисом городского сообщества, основную группу которого составили мигранты 1970–1980-х гг., в своей массе люди молодого и среднего возраста.

Масштабная волна постсоветской миграции распределялась по городской сети области неравномерно, но в первой половине 1990-х гг. чистый приток превышал естественную убыль во всех городских центрах региона. Причем по удельному показателю миграционного сальдо многие из них в это время превосходили г. Волгоград. В 1995 г. региональная столица среди 6 центров областного значения имела только четвертый показатель миграционного сальдо (7,7 ‰), уступая г. Фролово, Урюпинску и Волжскому (соответственно 18,1, 10,1 и 9,1 ‰) (рассчитано по: [Города и районы ... , 2006: 40]).

Отчасти это было связано с тем, что шоковые реформы начала 1990-х гг. существенно активизировали отток из городов переселенцев конца советского периода, не успевших полностью укорениться на новом месте (прежде всего, обзавестись жильем). Максимальным такой отток был именно из Волгограда. Параллельно региональную столицу покидала в это время и часть

Таблица 2

Динамика населения Волгоградской области, 1959–2021 гг.

|

Территории и центры |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. 1 |

2010 г. 1 |

2015 г. 1 |

2021 г. |

|

Численность населения, тыс. |

чел. |

|||||||

|

Волгоград |

592,4 |

817,6 |

928,7 |

998,9 |

1011,4 |

1021,2 |

1017,5 |

1004,8 |

|

Остальные города: |

415,5 |

704,8 |

836,9 |

963,4 |

1018,4 |

962,1 |

943,7 |

894,4 |

|

в том числе Волжский |

67,0 |

142,1 |

209,2 |

268,8 |

313,2 |

314,3 |

326,6 |

323,9 |

|

Все города |

1007,9 |

1522,4 |

1765,6 |

1962,3 |

2029,8 |

1983,3 |

1961,2 |

1899,2 |

|

Сельская местность |

846 |

800,5 |

712,3 |

630,6 |

669,4 |

626,8 |

596,2 |

547,3 |

|

Вся область |

1853,9 |

2322,9 |

2478 |

2592,9 |

2699,2 |

2610,2 |

2557,4 |

2446,5 |

|

Удельный вес от населения региона, % |

||||||||

|

Волгоград |

32,0 |

35,2 |

37,5 |

38,5 |

37,5 |

39,1 |

39,8 |

41,1 |

|

Остальные города: |

22,4 |

30,3 |

33,8 |

37,2 |

37,7 |

36,9 |

36,9 |

36,6 |

|

в том числе Волжский |

3,6 |

6,1 |

8,4 |

10,4 |

11,6 |

12,0 |

12,8 |

13,2 |

|

Все города |

54,4 |

65,5 |

71,3 |

75,7 |

75,2 |

76,0 |

76,7 |

77,6 |

|

Сельская местность |

45,6 |

34,5 |

28,7 |

24,3 |

24,8 |

24,0 |

23,3 |

22,4 |

|

Динамика населения по периодам, % |

||||||||

|

Годы |

1959– 1979 |

1970– 1979 |

1979– 1989 |

1989– 2002 |

2002– 2010 |

2010– 2021 |

2010– 2015 |

2015– 2021 |

|

Волгоград |

38,0 |

13,6 |

7,6 |

1,3 |

1,0 |

-1,6 |

-0,4 |

-1,2 |

|

Остальные города: |

69,6 |

18,7 |

15,1 |

5,7 |

-5,5 |

-7,0 |

-1,9 |

-5,2 |

|

в том числе Волжский |

112,1 |

47,2 |

28,5 |

16,5 |

0,4 |

3,1 |

3,9 |

-0,8 |

|

Все города |

51,0 |

16,0 |

11,1 |

3,4 |

-2,3 |

-4,2 |

-,1 |

-3,2 |

|

Сельская местность |

-5,4 |

-11,0 |

-11,5 |

6,2 |

-6,4 |

-2,7 |

-4,9 |

-8,2 |

|

Волгоград |

25,3 |

6,7 |

4,6 |

4,1 |

-3,3 |

-6,3 |

-2,0 |

-4,3 |

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989; Всероссийская перепись населения ... , 2002; 2010; Регионы России, 2006; 2021; База данных муниципальных образований, 2021].

коренных горожан, в новых условиях оказавшаяся без средств к существованию. Возвращение «на землю» – переезд в сельскую местность или в малые города, располагавшие бóльшими возможностями для ведения подсобного хозяйства, становились для данной группы вынужденной мерой, иногда способом выживания.

Как результат – продолжавшийся весь советский период (за исключением военных лет) линейный демографический рост областной столицы в середине 1990-х гг. сменяется колебательной динамикой, зависящей от текущего соотношения естественной убыли и изменчивого миграционного сальдо. Став городом-миллионером накануне распада СССР (1991 г.), Волгоград уже к 1995 г. теряет данный статус, а спустя два года вновь его восстанавливает. Но даже вернувшись в группу российских центров-миллионеров, Волгоград впервые с момента создания региона заключал в своих пределах менее половины его горожан.

Впрочем, опережающий демографический рост остальных городов и в 1990-е гг. в самой значительной степени продолжал задаваться динамикой Волжского, сумевшего сохраниться в качестве самого быстро растущего центра области и в новых условиях. Если в советские десятилетия основным драйвером опережающего роста являлся индустриальный сектор экономики, то с середины 1990-х гг. в качестве такового все отчетливее начинает определяться разнообразная сфера услуг – третичный сектор, пространственно тяготеющий к крупнейшему средоточию населения, то есть к региональной агломерации.

Таким образом, ускоренный рост Волжского представлял демографическую проекцию общесистемного процесса метрополизации [Дружинин, 2009: 169–174]. Показательно, что в первое постсоветское десятилетие именно город-спутник, а не сама региональная столица успешно обращает качество «центральности» в региональной территориальной системе в фактор ускоренного роста своего населения. Очевидно, что важную (если не основную) роль в этом играла бóльшая ценовая доступность недвижимости и аренды жилья в Волжском, позволявшая закрепиться в агломерации мигрантам с ограниченными средствами (таких в данное время было абсолютное большинство). Следовательно, стабилизация численности населения Волгограда в 1990-е гг. не остановила восходящего демографического роста всей агломерации, но эпицентр этого роста отчетливо сместился в город-спутник. За 1989–2002 гг. население Волжского выросло на 44,5 тыс. чел., Волгограда – на 12,5 тыс. человек.

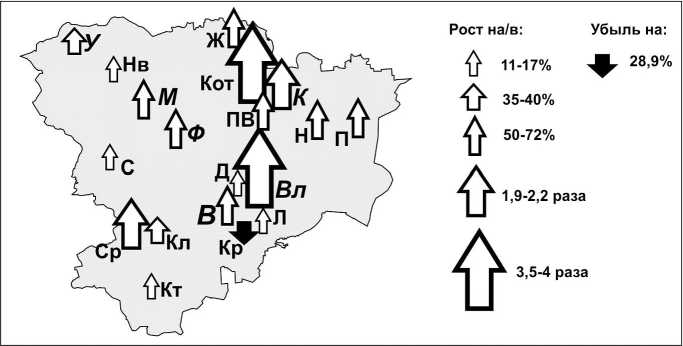

Масштабная миграционная волна начала постсоветского периода, представленная преимущественно переселенцами из стран ближнего зарубежья и республик Северного Кавказа, уложилась в несколько лет. Уже в 1996–1997 гг. чистый приток мигрантов во всех городах Волгоградской области заметно сокращается, а на рубеже 2000-х гг. в некоторых из них сальдо миграции становится отрицательным. И демографический рост сменяется депопуляцией. Тем более что среднегодовой коэффициент естественной убыли к этому времени в большинстве городов региона опускается до 8–11 ‰. Несмотря на это семь из 19 центров завершают период 1989– 2002 гг. в демографическом плюсе (1,3–16,5 %), шесть теряют в пределах 1,4–6,7 % своего населения, еще в шести оно практически не изменяет своей численности (+/-1,0 %) (см. рис. 3), а общая численность горожан увеличивается на 67,5 тыс. чел. (3,4 %), до 2 030 тысяч 2.

2000-е годы . Сформированные на рубеже веков геодемографические тенденции продолжают определять динамику населения городской системы области и в 2000-е гг. – она задается устойчивой естественной убылью и ограниченной миграцией, с разнонаправленной результирующей по отдельным центрам и временным отрезкам. В большинстве городов в начале XXI в. сохранялся чистый приток, компенсировавший часть естественных потерь. Но только в двух небольших центрах (входящем в Волгоградскую агломерацию г. Краснослободске и сопредельном ей г. Ленинске) этот приток оказался настолько велик, чтобы позволить им продолжать свой демографический рост. В ряде центров (г. Жирновск, Камышин, Петров Вал, Николаевск) сальдо миграции было отрицательным и, накладываясь на естественную убыль, отток увеличивал общие масштабы депопуляции.

Ядро агломерации (г. Волгоград – Волжский) сохранило свой демографический потенциал. Динамика населения региональной столицы в середине – второй половине 2000-х гг. была отрицательной. Ежегодно оно теряло 4–7 тыс. чел., сократившись за 2002–2009 гг. с 1 011 тыс. до 982 тысяч. Но влияние на численность населения областного центра непосредственно демографических факторов (естественное воспроизводство и миграция) было существенно скорректировано административным воздействием.

Рис. 3. Динамика численности населения городов Волгоградской области в межпереписные периоды, 1989–2021 гг.

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1989; Всероссийская перепись населения ... , 2002, 2010; База данных муниципальных образований, 2021].

Включение в 2010 г. в состав Волгограда двух десятков сопредельных рабочих поселков и сельских населенных пунктов, увеличив население региональной столицы почти на 40 тыс. чел., позволило ей опять вернуться в группу городов-миллионеров. В г. Волжском естественная убыль, составлявшая в данный период в среднегодовом исчислении 3,9 ‰ (минимальный показатель среди городов за исключением Палласовки), полностью компенсировалась притоком мигрантов, и население города-спутника за 2002–2010 гг. выросло на 1,1 тыс. человек.

Из 16 центров, расположенных за пределами Волгоградской агломерации, депопуляция фиксировалась в 14 городах (рис. 3). Общая численность их населения сократилась за данный период на 7 % (с 690,0 тыс. до 641,8 тыс. чел.), а порядка 2/3 депопуляции пришлось на естественные потери, 1/3 составил миграционный отток. Показательно, что общие масштабы демографической убыли городов, не входящих в состав агломерации, были сопоставимы с депопуляцией сельских территорий области (-6,4 % населения). Таким образом, даже простое сохранение демографического потенциала позволило Волгоградской агломерации в середине – второй половине 2000-х гг. увеличивать свой долевой показатель в структуре как всего областного населения, так и городской его части. В 2011 г. на агломерацию приходилось уже 54,4 % жителей области.

2010-е годы . Геодемографическая динамика городской системы ВО в 2010-е гг. по соотношению в ней естественной и миграционной компонент достаточно отчетливо делится на два периода, совпадающие с двумя половинами этого десятилетия. Активизация государственной политики в демографической сфере и комплекс стимулирующих мер, предпринятых федеральным центром, позволили уже к началу 2010-х гг. поднять на 2–3 ‰ показатель рождаемости населения всех областных центров и на 1–2 ‰ снизить уровень смертности. В итоге среднегодовой коэффициент естественной убыли населения с 6– 8 ‰ в середине 2000-х гг. опустился в 2012– 2015 гг. до 2,5–3,5 ‰ в год в большинстве городов региона, а в расположенной на востоке области Палласовке, с большой казахской общиной (около четверти жителей), фиксировался естественный прирост.

При этом миграционная динамика населения городской системы сохранила свои особенности – разновекторность и, как правило, небольшие значения сальдо. В результате темпы и масштабы депопуляции горожан заметно сократи- лись, а в 10 городах области население в 2011– 2015 гг. выросло или почти не изменилось; в 2002– 2010 гг. таких центров было только пять.

Во второй половине 2010-х гг. естественная убыль возвращается на позицию центрального фактора депопуляции городского населения региона. Вхождение в репродуктивный возраст малочисленной генерации 1990-х гг. негативным образом сказывается на уровне рождаемости, ее показатель к концу 2010-х гг. снова теряет 2–3 ‰, а пандемия в 2020–2021 гг. резко увеличивает смертность горожан. Уже в 2020 г. в 4 городах области коэффициент естественной убыли превысил 10 ‰, в 10 находился в диапазоне 8–10 ‰. В 2021 г. данный показатель ухудшился во всех городских центрах еще на 3–4 ‰. Данный вывод можно сделать исходя из негативной динамики общерегионального коэффициента (с 6,9 ‰ в 2020 г. естественная убыль опустилась до 10,6 ‰ в 2021 году). Быстрый рост естественных потерь ускорил общую депопуляцию городского населения области, темпы которой во второй половине 2010-х гг. выросли в 15 из 19 центров региона.

За 2010-е гг. демографических потерь удалось избежать только Волгоградской агломерации. Небольшое сокращение населения Волгограда (на 15,4 тыс. чел.) почти полностью компенсируется демографическим ростом Волжского, который, впрочем, был в основном обеспечен включением в его состав (март 2012 г.) Краснооктябрьского и Уральского поселков, увеличивших население города-спутника на 14 тыс. человек. Положительное миграционное сальдо в обоих ведущих центрах региона в 2010-е гг. оставалось незначительным, составив за 2011–2020 гг. для Волгограда и Волжского соответственно 13,4 и 4,28 тыс. человек. Естественные потери за это же время были заметно больше (29,23 и 7,96 тыс. чел.). Сумел увеличить свое население в 2010-е гг. и входящий в состав агломерации Краснослободск.

За пределами Волгоградской агломерации это удалось только Котельниково. Остальные 15 центров в 2010-е гг. потеряли от 2,9 % (г. Михайловка) до 11,7–15,9 % (г. Котово, Палласовка, Новоаннинский) своего демографического потенциала. В целом же за последние 5–7 лет (середина – вторая половина 2010-х гг.) в семи городах области чистый отток все еще превосходил или был сопоставим по размерам с естественными потерями, в девяти центрах ведущим фактором депопуляции уже являлась естественная убыль. Таким образом, за редким исключением, оба фактора демографической динамики работа- ли на сокращение городского населения, что и определило рост масштабов депопуляции в большинстве центров области, в 18 из которых фиксировалась естественная убыль, а в 14 – миграционный отток населения.

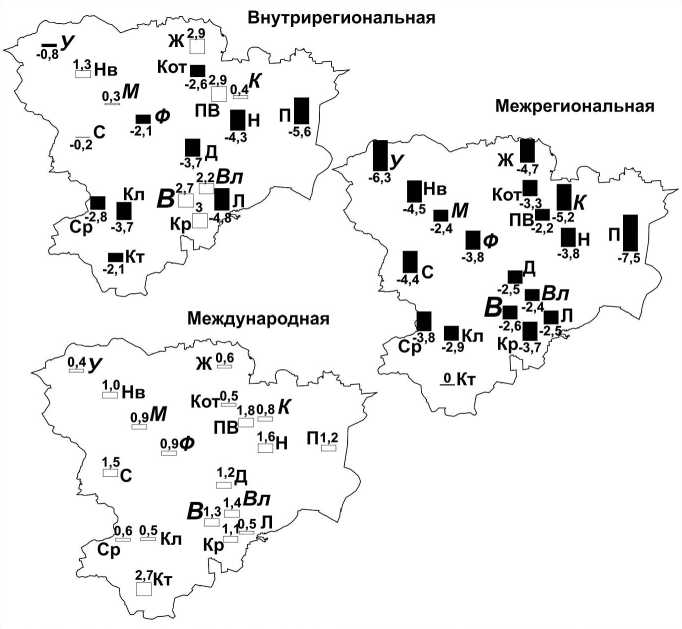

При этом структура миграционных потерь городской системы региона обладала определенной спецификой (рис. 4). Во внутрирегиональной динамике более половины областных центров в 2010-е гг. теряло население. Данные потери, прежде всего, были связаны с оттоком молодежи и людей трудоактивного возраста в Волгоградскую агломерацию. И только ряду небольших и средних центров эту убыль удавалось полностью компенсировать за счет чистого притока сельских мигрантов, но в любом случае основными эпицентрами притяжения для мигрантов в пределах области оставались Волгоград и Волжский.

Более линейной и в целом негативной для демографической динамики городской сети региона была ситуация в сфере межрегиональной циркуляции населения (рис. 5). Практически все городские центры области имели отрицательное сальдо во взаимообмене населением с другими территориями Российской Федерации. Даже Волгоград и Волжский не могли удержать свое население от выезда в другие, более развитые и/или комфортные для жизни и профессиональной реализации регионы и центры России (прежде всего в Москву и Подмосковье, Петербург, на Кубань и др.). Чистый межрегиональный отток из областной столицы за 2011–2020 гг. превысил 26 тыс. чел., из Волжского – 7,5 тыс. человек.

Устойчивость и значительные масштабы данного процесса сигнализировали региональным и местным властям о необходимости активизации управленческих усилий по комплексному повышению уровня жизни городского населения и общего качества городской социально-экономической среды. Тем более данный проблемный комплекс был актуален для менее крупных городских центров региона.

Компенсировать часть миграционных потерь и общей демографической убыли городской системе удавалось только за счет международной компоненты. Во взаимообмене населением с другими государствами (прежде всего со странами постсоветской Центральной Азии и Южного Кавказа) все города области имели положительное сальдо, однако его размеры были невелики, как правило, составляя в среднегодовом исчислении 0,5–1,5 ‰.

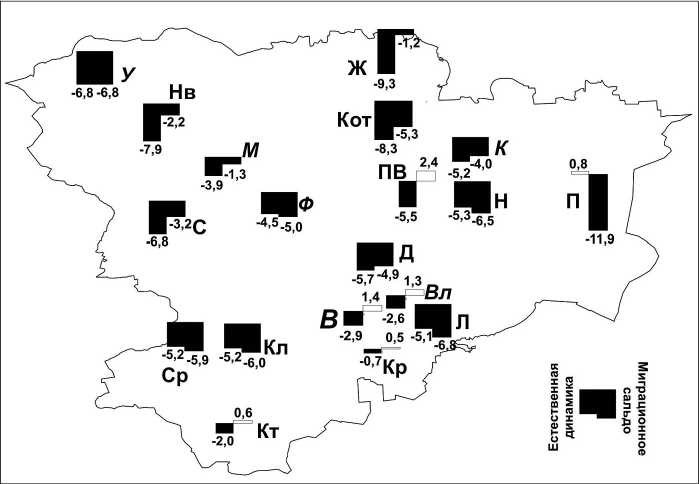

Рис. 4. Среднегодовые показатели естественной динамики и миграции в городах Волгоградской области *

Примечание . Данные для рисунков 4–5 рассчитаны по: [База данных муниципальных образований, 2021]. * – для центров областного значения за 2012–2020 гг., для городов районного значения – за 2015–2020 годы.

Рис. 5. Среднегодовые показатели основных компонент миграционной динамики в городах Волгоградской области *

Примечание. * – для центров областного значения за 2012–2020 гг., для городов районного значения – за 2015– 2020 годы.

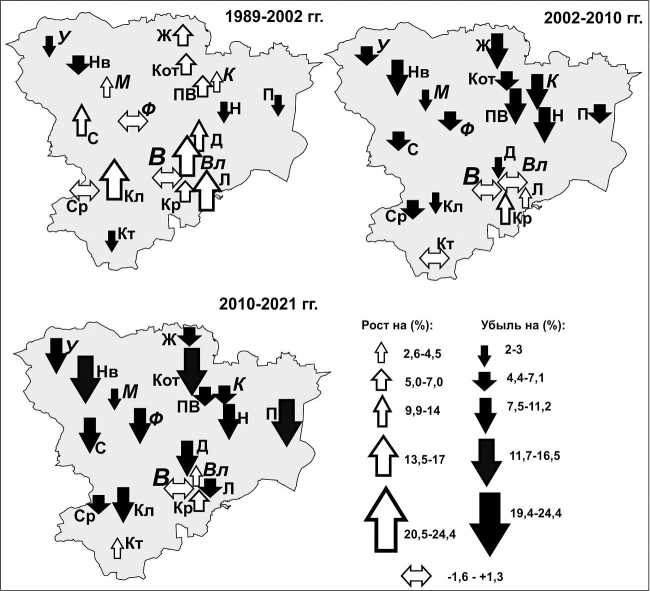

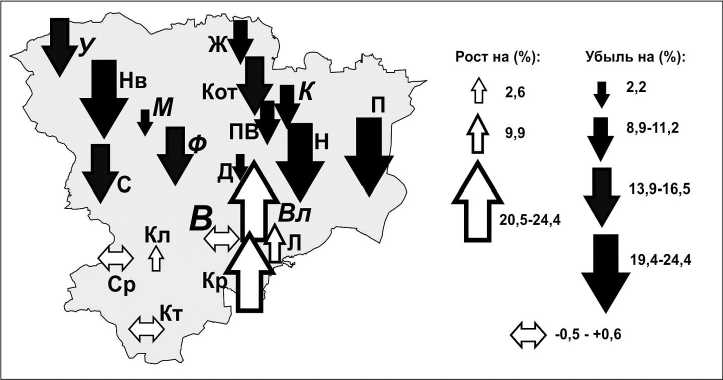

В целом демографическая динамика постсоветского периода отчетливо разделила городскую систему региона на две части. Волгоградская агломерация и ряд других центров, расположенных на юге области, в 1990–2010-е гг. сохранили или увеличили численность населения. Все остальные центры потеряли часть своего демографического потенциала, причем в трех (Новоаннинском, Николаевске, Палласовке) убыль населения составила 19–24,4 %, еще в шести – 11,2–16,5 % (рис. 6).

Демографические перспективы городской системы ВО практически неизбежно будут связаны с ее дальнейшей общей депопуляцией, темпы которой в 2020-е гг. возрастут. Центральной причиной демографических потерь в большинстве городов области в ближайшие 10 лет будет оставаться естественная убыль. Завершение пандемии позволит на время сократить ее масштабы, но устойчивое негативное воздействие на естественное воспроизводство горожан будет оказывать сокращение группы репродуктивных женщин, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Однако и миграционная динамика населения городской системы области не дает поводов для оптимизма. Для большинства центров серьезной задачей будет сокращение масштабов оттока, не говоря уже о достижении положительного сальдо миграции.

Сохранится и другой устойчивый геодемог-рафический тренд региональной городской системы – удельный рост в ней «столичных» горожан. Общее миграционное сальдо Волгоградской агломерации с большой вероятностью останется положительным, позволяя компенсировать часть естественной убыли. В любом случае темпы депопуляции двух ведущих центров региона будут существенно ниже, чем у остальной части городской системы. Однако следует принимать в расчет и дальнейшее пространственное расширение агломерации, включение в ее состав сопредельных населенных пунктов. Уже в 2020-е гг. «внутри» агломерации могут оказаться Ленинск, Дубовка, а также ряд менее значительных поселений, способных в целом увеличить ее демографический потенциал на 30–40 тыс. человек.

С учетом данного расширения агломерация будет демонстрировать не только удельный, но и абсолютный рост своего демографического потенциала. Таким образом, процесс дальнейшей урбанизации области будет в самой значительной степени происходить в форме метрополиза-ции – стягивания населения в пределы двух крупнейших центров. К 2030 г. в пределах данного «тандема» может проживать уже порядка 56– 57 % жителей области, а общий удельный вес Волгоградской агломерации в населении региона будет составлять около 60 % (к этому времени на нее будет приходиться 76–77 % всех горожан).

Выводы

Период устойчивого демографического роста городской системы Волгоградской области занял все послевоенные десятилетия, но темпы роста постепенно сокращались. Центральная роль в процессе урбанизации принадлежала миграции. Причем в 1970–1980-е гг. основным ее донором являлось сельское население самой об-

Рис. 6. Динамика численности населения городов Волгоградской области, 1989–2021 гг., %

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1989; База данных муниципальных образований, 2021].

ласти. Максимальные темпы роста в последние десятилетия советского периода демонстрировал Волжский, город-спутник региональной столицы, создание которого способствовало становлению Волгоградской агломерации, заключавшей к концу 1980-х гг. более половины населения региона и 2/3 его горожан.

Фиксируя основной геодемографический тренд постсоветской городской системы, можно выделить короткий этап (первая половина 1990-х гг.), продолжающий затяжную «восходящую» динамику численности горожан и последующий затяжной депопуля-ционный период, который продолжается до настоящего времени. Причем темпы депопуляции, минимальные во второй половине 1990-х гг. (0,5 тыс. чел. в среднегодовом исчислении), выросли до 5,7 тыс. в год в середине – второй половине 2000-х гг., несколько снизились в первой половине 2010-х гг. (4,4 тыс. чел.) и достигли своего максимума в 2015–2021 гг. (10 тыс. в год). В целом за 1989–2021 гг. численность горожан сократилась в регионе на 3,2 % (с 1 962,3 тыс. до 1 899,2 тыс. чел.).

Показательно, что процесс урбанизации области в постсоветский период находился в обратной корреляции с демографической динамикой ее городской системы. В первой половине 1990-х гг., несмотря на рост числа горожан, удельный вес городского населения в регионе сокращался (демографический потенциал сельских территорий за счет интенсивного притока мигрантов рос в это время быстрее), а начавшаяся со второй половины 1990-х гг. депопуляция городской сети не помешала новому росту уровня ур-банизированности области (демографические потери сельской местности были еще больше). Показатель урбанизации области за 1989–2021 гг. поднялся почти на два пункта (с 75,7 до 77,6 %).

В пространственном ракурсе демографическая динамика постсоветского периода отчетливо делила городскую систему региона на две части. Волгоградская агломерация и ряд других центров, расположенных на юге области, сохранили или увеличили численность населения. Все остальные центры потеряли часть своего демографического потенциала, причем в трех (Новоаннинском, Николаевске, Палласовке) убыль населения составила 19–24,4 %, еще в шести – 11,2–16,5 %. В целом же постсоветский период еще более укрепил центральные позиции Волгоградской агломерации в городской и общей рас-селенческой системах области. Процесс комплексной метрополизации и стягивания населения в два крупнейших региональных центра происхо- дили на протяжении всего постсоветского периода (за исключением начала 1990-х гг.), в результате доля жителей «столичной» агломерации в общей численности населения региона за 1989– 2021 гг. выросла с 52 до 57,3 %, а среди городского населения области – с 68,5 до 74,2 %.

В геодемографической динамике самой региональной агломерации отчетливо фиксировался другой тренд – опережающий рост удельного веса Волжского, происходивший как в советский период, так и в последние десятилетия. Если в 1959 г. на город-спутник приходилось только 10 % жителей его «тандема» с Волгоградом, то в конце советского периода – уже более 21 %. К началу 2020-х гг. этот показатель поднялся до 24,3 %.

В 1950–1980-е гг. в данном процессе центральную роль играл быстрый промышленный рост Волжского, с 1990-х гг. на первый план выходят другие факторы, прежде всего пространственная «сопредельность» к Волгограду, позволявшая приезжим с ограниченными материальными возможностями стать жителями региональной агломерации. С начала XХI в. значение данного фактора снижается до минимума, но возвращается в середине 2010-х годов. В 2016– 2020 гг. на Волжский пришлось 32,6 % общего положительного миграционного сальдо двух центров (3,52 тыс. из 10,79 тыс. чел.).

Список литературы Городская система Волгоградской области: демографические тренды последней трети ХХ - начала XХI века

- Атаян О. П., Лобанова Н. А., 2011. Национальный состав, численность, естественный прирост населения // Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, геоэкологическое состояние. Волгоград: Перемена. С. 339–366.

- База данных муниципальных образований, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi (дата обращения: 25.02.2022).

- Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу, 1959. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg2.php (дата обращения: 22.02.2022).

- Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу, 1970. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php (дата обращения: 22.02.2022).

- Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов, 1979. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php (дата обращения: 22.02.2022).

- Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов, 1989. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=45 (дата обращения: 22.02.2022).

- Всероссийская перепись населения 2002 года. Численность городского населения России, 2002. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/r us_nac_02.php?reg=42 (дата обращения: 22.02.2022).

- Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность городского населения России, 2010. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=36 (дата обращения: 22.02.2022).

- Денисова Г. С., 2016. Современные миграционные процессы в Южном федеральном округе // Наука Юга России. № 3. С. 101–110.

- Деточенко Л. В., Лобанова Н. А., 2018. Демографическая ситуация в Волгоградской области на рубеже XX–XXI вв. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 4. С. 190–196.

- Дружинин А. Г., 2009. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ. 288 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2005, 2006. М.: Росстат. 981 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2020, 2021. М.: Росстат. 1142 с.

- Розин М. Д., Сущий С. Я., 2011. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ – начало XXI в.). Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ. 358 с.

- Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г., 2017. URL: http://www.admvol.ru/Invest_dejet/docs/NPA/%9%201778-%CE%C4%20%EE%F2%2021.11.%202008.pdf (дата обращения: 19.02.2022).

- Сущий С. Я., 2016. Этнодемографический потенциал Волгоградской области: современное состояние и перспективы // Региональная экономика. Юг России. № 4. С. 41–56.

- Сущий С. Я., Митрофанова И. В., 2016. Этнодемографический потенциал и миграционная динамика в Волгоградской области: тренды и прогнозы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5, Экономика. № 3 (185). С. 60–74.

- Сущий С. Я., 2019. Сельские территории Волгоградской области: проблемы демографического развития (последняя треть ХХ – начало XXI в.) // Село России. № 2. С. 5–28.