Городское население и семья в современной России

Автор: Доброхлеб Валентина Григорьевна, Гузанова Алла Константиновна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проект: Таганрог 2014

Статья в выпуске: 2 (72), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена демографическая динамика больших городов РФ, в том числе г. Таганрога. Анализ выявил процессы продолжающегося сокращения численности населения и роста его старения. Повышение рождаемости, отмеченное в последние годы, не перекрывает уровня смертности. Исследованы современные тенденции в изменении демографической структуры домохозяйств: увеличение доли домохозяйств из одного человека, сокращение доли домохозяйств с несовершеннолетними детьми, доминирование однодетности. Проанализировано влияние процессов миграции на демографическую ситуацию в городе. Сделан вывод о необходимости продуманной социальной политики. Основой стабильного развития может быть только успешная семья с высоким уровнем человеческого и социального капитала.

Демографическая динамика, структура населения, семья, домохозяйство, воспроизводство населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14347623

IDR: 14347623

Текст научной статьи Городское население и семья в современной России

Источники: Статистические ежегодники Ростовская область в цифрах. — Режим доступа: (Дата обращения 02.01.2016).

В табл. 2 представлена динамика процессов воспроизводства населения в Таганроге и в областном центре — Ростове-на-Дону после Всероссийской переписи 2010 года. В то время как численность населения Ростова-на-Дону в последние годы росла, в Таганроге она продолжала сокращаться. Наибольший вклад в изменение численности и возрастной структуры населения вносил рост показателей смертности. При этом необходимо отметить, что рождаемость росла, но не достигла показателей, способствующих преодолению депопуляции. Естественная убыль населения в 2014 г. составляла -4.6‰.

Демографическая структура населения является определяющей компонентой социально-экономического развития. При ее анализе на макроуровне выделяются наиболее

общие тенденции и закономерности перспектив демографической динамики, на микроуровне — уровне семьи (домохозяйства) — раскрывается потенциал, выявляются возможности адаптироваться к происходящим переменам за счет многообразных внутренних и внешних связей. Посемейную структуру России в значительной мере определяет сложившаяся демографическая гендерная асимметрия [4].

По итогам переписи 2010 г. на 1000 мужчин в Таганроге приходилось 1235 женщин (см. табл. 1). При этом гендерная асимметрия имеет различную направленность в разных возрастных группах. В когортах детей и трудоспособных граждан прослеживается некоторое преобладание мужского населения. Для старшего поколения характерно значительное

Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и выборочного обследования в Таганроге в 2014 г.

Заметно выросло количество одиноких и семей из двух человек. Домохозяйств из трех и более человек, напротив, стало меньше.

Средний размер домохозяйств уменьшился с 2,7 до 2,6 человек (в городах более значительно — до 2,5 человек).

Ситуация в Таганроге в целом похожа на среднюю по российским городам, в нем весьма высока доля одиноко проживающих — 26,7% и семей из двух человек — 30,3%. Домохозяйства из трех человек составляют 23,8%, из четырех человек — 12,7%, из пяти и более человек — 6,5%. По сравнению со среднероссийскими показателями в Таганроге в 2010 г. увеличилось число домохозяйств небольшого размера.

В 2010 г. доля домохозяйств из одного человека в общем числе домохозяйств РФ достигла 25,7% (против 20% в 1989г., 22,3% — в 2002г.) [2; 3; 5]. По этому показателю Россия приближается к европейским странам (30-40%). С 2002 по 2010 годы количество одиноко проживающих выросло на 19,4% [2; 3]. Прежде всего, это было характерно для городской местности, где прирост составил 23,3%. Эта тенденция проявилась во всех возрастных группах, но особо среди молодежи до 35 лет. Что касается Таганрога, то обследование 2014 г. зафиксировало всего 15,9% одиноко проживающих1. Среди них в тру- доспособном возрасте всего 27,7%, в пенсионном возрасте — 72,3%.

Общей тенденций для всех демографических типов домохозяйств из двух и более человек, является сокращение доли тех, у кого есть дети до 18 лет (с 52% в 2002 г. до 44% в 2010 г. [2; 3] и, соответственно, увеличение доли домохозяйств, состоящих из одних взрослых . Это характерно как для простых семей из супругов без детей, супругов (или одного из супругов) со взрослыми детьми, так и сложных семей из трех и более поколений. На наш взгляд, эту тенденцию определяют две основные причины. Прежде всего, это ценностные установки молодежи, не желающей вступать в брак, что подтверждается исследованиями социологов [6; 7].

По данным трех волн обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (которое было проведено в России в 2004, 2007, 2011 годах), выявлено, что современное поколение имеет гораздо меньшую вероятность начать жить отдельно от родителей, чем имели их бабушки, дедушки и родители. В связи с этим начали говорить о тенденции зарождения в России новой социально-демографической группы — «молодых взрослых», которые не спешат самостоятельной к жизни. Другая немаловажная причина состоит в том, что высокие цены на жилищном рынке не позволяют молодежи приобрести жилье и, тем самым, отделиться от родителей.

Результаты обследований в Таганроге также наглядно свидетельствуют о тенденции перехода к домо- ных жилищах, а также и бездомных. Среди них сравнительно много одиноких.

хозяйствам из двух и более человек, состоящих из одних взрослых. В 1988 году таковых было 35,5%, в 1998 г. — 49,2%, а в 2014 г. — 52,7% (табл. 4).

Структура российских домохозяйств, имеющих несовершеннолетних детей, за 2002-2010 гг. изменилась мало. В российских городах доминируют однодетные домохозяйства — 69,4%, с двумя детьми —

25,8%, с и тремя и более детьми — 4,8% (табл. 5) [2; 3]. В Таганроге, согласно обследованиям, доля домохозяйств с одним ребенком увеличилась с 58% в 1988 г. до 73,4% в 2014 г., с двумя детьми, наоборот, стала меньше (с 37,2 до 23%, соответственно). Снизилась доля многодетных домохозяйств (с 4,8 до 3,6%).

Таблица 4

Распределение домохозяйств из 2-х и более человек по наличию и количеству детей до 18 лет в России и в Таганроге, %

|

Наличие детей до 18 лет в домохозяйствах |

Россия, все домохозяйства |

Россия, городские домохозяйства |

Таганрог, выборочные обследования |

||||

|

ВПН 2002 г. |

ВПН 2010 г. |

ВПН 2002 г. |

ВПН 2010 г. |

1988 г. |

1998 г. |

2014 г. |

|

|

без детей |

48,3 |

55,9 |

48,9 |

56,8 |

35,5 |

49,2 |

52,7 |

|

1 ребенок |

33,8 |

28,9 |

35,7 |

30,0 |

37,4 |

34,5 |

34,7 |

|

2 ребенка |

14,6 |

12,1 |

13,2 |

11,1 |

24 |

14,2 |

10,9 |

|

3 и более детей |

3,4 |

3,1 |

2,2 |

2,1 |

3,1 |

2,1 |

1,7 |

Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и обследований в Таганроге в 1988, 1998 и 2014 гг.

Таблица 5

Распределение домохозяйств из 2-х и более человек, имеющих детей до 18 лет, по количеству детей, в России и в г. Таганроге, %

|

Количество детей |

Россия, все домохозяйства |

Россия, городские домохозяйства |

Таганрог, выборочные обследования |

||||

|

ВПН 2002 г. |

ВПН 2010 г. |

ВПН 2002 г. |

ВПН 2010 г. |

1988 г. |

1998 г. |

2014 г. |

|

|

1 ребенок |

65,2 |

65,5 |

70,0 |

69,4 |

58,0 |

67,9 |

73,4 |

|

2 ребенка |

28,2 |

27,5 |

25,8 |

25,8 |

37,2 |

28,0 |

23,0 |

|

3 и более детей |

6,6 |

7,0 |

4,2 |

4,8 |

4,8 |

4,1 |

3,6 |

Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и обследований в Таганроге в 1988, 1998 и 2014 гг.

Как и в России в целом, преобладающим типом семей в Таганроге остается супружеская пара с детьми до 18 лет — 28,5% опрошенных домохозяйств, средний ее размер — 3,5 человека (табл. 6). Вместе с тем довольно много (6,4%) супругов со взрослыми детьми, в которых дети не создали своих семей и вопреки законам жизненного цикла продолжают жить с родителями. Второе по распространенности типичное домохозяйство — одиноко проживающий (пенсионного возраста — 11,5%, трудоспособного возраста — 4,4%). Существенную группу составляют неполные семьи (14%), половина которых с детьми до 18 лет (7,1%). Средний размер неполных семей — 2,1-2,3 человека. Много также супругов без детей: в трудоспособном возрасте — 7,6% и пенсионеров — 8%. Сложные семьи — полные и неполные — пред- всех демографических типах с детьми до 18 лет преобладают однодетные семьи. Несколько больше детей в ставлены в несколько меньшем числе — 5%-6%. В полных семьях с родителями в среднем 4-4,5 человек, а в неполных меньше — 3,2-3,7 человек. Что касается наличия детей, то во

нуклеарных полных семьях, однако, в среднем на семью приходится всего 1,35 ребенка, а в неполных и сложных домохозяйствах детей еще меньше — 1,17-1,23 ребенка.

Таблица 6

Характеристики домохозяйств по демографическим типам

|

Демографические типы домохозяйств |

% к числу домо-хозяйтв |

Средний размер домохозяйства |

Среднее число детей до 18 лет |

Возрастные группы, % |

|||

|

Всего |

дети до 18 лет |

трудо-способного возраста |

пенсионного возраста |

||||

|

одинокие в трудоспособном возрасте |

4,4 |

1,00 |

- |

100,0 |

- |

100,0 |

- |

|

одинокие в пенсионном возрасте |

11,5 |

1,00 |

- |

100,0 |

- |

- |

100,0 |

|

супруги без детей в трудоспособном возрасте |

8,0 |

2,00 |

- |

100,0 |

- |

84,5 |

15,5 |

|

супруги в пенсионном возрасте |

7,6 |

2,00 |

- |

100,0 |

- |

- |

100,0 |

|

супруги с детьми до 18 лет |

28,5 |

3,46 |

1,35 |

100,0 |

39,0 |

60,9 |

0,1 |

|

супруги со взрослыми детьми |

6,4 |

3,11 |

- |

100,0 |

- |

72,7 |

27,3 |

|

супруги с детьми до 18 лет и родителями |

5,1 |

4,51 |

1,22 |

100,0 |

26,9 |

50,3 |

22,8 |

|

супруги со взрослыми детьми и родителями |

1,0 |

4,00 |

- |

100,0 |

- |

42,9 |

57,1 |

|

неполные семьи с детьми до 18 лет |

7,1 |

2,27 |

1,18 |

100,0 |

51,7 |

46,6 |

1,7 |

|

неполные семьи со взрослыми детьми |

6,9 |

2,08 |

- |

100,0 |

- |

63,5 |

36,5 |

|

неполные семьи с детьми до 18 лет и родителями |

3,6 |

3,65 |

1,23 |

100,0 |

33,7 |

41,1 |

25,3 |

|

неполные семьи со взрослыми детьми и родителями |

1,4 |

3,20 |

- |

100,0 |

- |

65,6 |

34,4 |

|

Прочие |

8,6 |

3,42 |

0,48 |

100,0 |

14,2 |

49,5 |

36,3 |

|

Все домохозяйства |

100,0 |

2,70 |

0,6 |

100,0 |

22,8 |

53,8 |

23,4 |

Соотношение простых (нуклеарных) и сложных домохозяйств в Таганроге на протяжении долгого времени (с 1968 по 1998 год) менялось в пользу последних [8], доля которых к

1998 году увеличилась до 31,6% (табл. 7). Обследования 2000 г. и 2014 г. показали сокращение доли сложных домохозяйств до 29,4% и 23,3%, соответственно.

Таблица 7

Соотношение простых и сложных домохозяйств в Таганроге по данным обследований разных лет (в % к числу домохозяйств, состоящих из 2-х и более человек)

|

Годы |

Простые домохозяйства |

Сложные домохозяйства |

Всего домохозяйств |

|

1968 — 1969 |

78,1 |

21,9 |

100 |

|

1978 — 1979 |

77,7 |

22,3 |

100 |

|

1988 — 1989 |

73,9 |

26,1 |

100 |

|

1993 — 1994 |

70,7 |

29,3 |

100 |

|

1998 |

68,4 |

31,6 |

100 |

|

2000 |

70,6 |

29,4 |

100 |

|

2014 |

76,6 |

23,3 |

100 |

Источники: [8], обследование 2014 г.

В исследовании 2014 г. новым аспектом стал анализ влияния процессов миграции на демографическую структуру населения города. Согласно полученным данным, коренными жителями Таганрога являются 72,6% опрошенных, а приезжими — 27,3%. Они переехали жить в Таганрог в разные временные периоды.

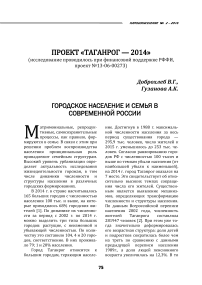

На рис. 1 представлено распределение приезжих (мигрантов) по продолжительности проживания в Таганроге. Самое большое их число приходится на так называемый советский период (до 1985 г.) — 38,6%. В последующие пятилетия их доля варьирует от 5,1% (1985-1989гг) до 16,2% (2010-2014 гг.).

Рис. 1. Распределение мигрантов по времени проживания в Таганроге, %

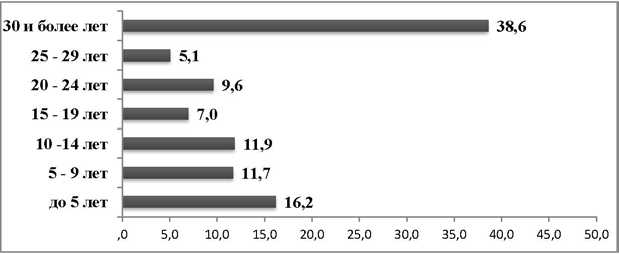

Каждый четвертый мигрант (26,4%) прибыл из городов и сел Ростовской области (рис. 2). Несколько меньшая часть переселенцев (17,7%) проживала раньше в других регионах Южного или Северокавказского федеральных округов. Заметный вклад (43,1%) вносят выходцы из прочих регионов России. 12,8% мигрантов приехали из-за рубежа. Выросший за последние 5 лет миграционный приток связан с прибытием граждан из районов Ростовской области и из-за рубежа.

По каждому из этих направлений миграционные потоки увеличились примерно в 2 раза по сравнению с предшествующим пятилетием.

Рис. 2. Распределение некоренных жителей Таганрога по местам выбытия (до июля 2014 г.), %

В табл. 8 представлена возрастная структура некоренных жителей Таганрога, в том числе на момент их переезда в Таганрог. Преимущественным был не одиночный переезд, а семейный с несовершеннолетними детьми. Так, 44% некоренных жителей Таганрога были на момент их приезда в Таганрог детьми до 18 лет и, очевидно, переехали со своими ро- дителями. Еще 21,7% стали таганрогцами в молодом возрасте (18-25). Такие переезды положительным образом сказывались на омоложении возрастной структуры горожан. Однако сегодня некоренные жители Таганрога — это по большей части представители старших возрастов: 51-60 лет — 15,3% и старше 60 лет — 34,5%.

Таблица 8

Распределение коренных и приезжих жителей Таганрога по возрастным группам в

2014 г., %

|

Возрастные группы, лет |

Все опрошенные |

Коренные жители |

Приезжие (мигранты) |

Приезжие на момент переезда в Таганрог |

|

18 и менее |

22,9 |

28,9 |

7,0 |

42,3 |

|

19-25 |

8,7 |

9,8 |

5,8 |

21,7 |

|

26-30 |

8,9 |

9,3 |

8,1 |

9,9 |

|

31-40 |

19,2 |

20,4 |

16,0 |

10,7 |

|

41-50 |

11,4 |

11,0 |

12,4 |

6,9 |

|

51-60 |

10,1 |

8,2 |

15,3 |

3,4 |

|

более 60 |

18,7 |

12,4 |

35,4 |

3,4 |

|

Все опрошенные |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Источники: обследование 2014 г.

Проведенное исследование показывает, что в городе продолжается сокращение численности и интенсификация процесса старения населения. Рост рождаемости, отмеченный в последние годы, не перекрывает уровень смертности. При сложившихся тенденциях в изменении демографической структуры, неблагоприятной ситуации с численностью репродуктивных когорт, а также принимая во внимание экономический кризис, становится реальной угроза нарастания депопуляции. Этим негативным процессам должна противостоять продуманная социальная политика, которую в России еще предстоит сформировать [9; 10].

Основой успешной социальнодемографической и экономической динамики может быть семья с высоким уровнем человеческого и социального капитала. Международными организациями ООН и ЮНЕСКО разработаны новые направления деятельности по целям развития. Для решения глобальных и национальных проблем мирового сообщества ООН в сентябре 2015 г. определила Цели устойчивого развития для мира и всех стран (ЦУР) [11]. Если ранее Цели Развития Тысячелетия были в основном ориентированы на развивающиеся страны, то ЦУР включают в и развитые страны. Предприняты усилия по совмещению масштабных глобальных целей с особенностями конкретных стран, которые должны устанавливаться на национальном уровне.

В нашей стране эти предложения нашли отражение в «Концепции государственной семейной политики в России до 2025 года», которая включает не только направления деятельности и мероприятия, но и источники их финансирования. Очевидно, что без реальных, а не декларативных государственных приоритетов, ни одно из направлений социальной политики, включая семейную, не сможет обрести той целостности, без которой не бывает эффективности. Кризисные явления в стране усугубляют проблемы развития человеческого потенциала. ЦУР для России предстоит разработать с учетом необходимости реального улучшения условий формирования человеческого потенциала, в том числе через укрепление института семьи.

Список литературы Городское население и семья в современной России

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. . -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (Дата обращения 20.01.2016 г.).

- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. . -Режим доступа: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (Дата обращения 20.01.2016 г.).

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. . -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi 1612.htm (Дата обращения 20.01.2016 г.).

- Доброхлеб В.Г., Суворова М.И., Янчук Ю.Н. Трансформация семейной структуры населения Российской Федерации//Вестник Самарского государственного экономического университета. -2013. -№ 9 (107). -С. 83-93.

- Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР. По данным Всероссийской переписи населения 1989 года. Часть III. Семья, жилищные условия. -М., Республиканский информационно-издательский центр, 1991.

- Долгова А.А., Митрофанова Е.С. Начало самостоятельной жизни россиянами: межпоколенческий аспект. . -Режим доступа: http://demoscope. ru/weekly/2015/0625/analit02.php (Дата обращения 20.01.2016 г.).

- Гузанова А.К. Необходима целенаправленная семейная политика//Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. -2005. -№ 4. -С. 60-69.

- Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект «Таганрог»/Под ред. Н.М. Римашевской. -М.: ИСЭПН РАН, 2001. -320 с.

- Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г. Три направления совершенствования демографической и семейной политики в современной России//Народонаселение. -2012 -№ 2. -С. 12-23.

- Доброхлеб В.Г., Янчук Ю.Н. Изменение посемейной структуры населения и роль государства в формировании социально-демографической политики//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. -2012. -№ 3-4. -С. 41-45.

- Человеческое развитие в условиях спада экономики. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год/под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. -М.: Аналитический центр при Правительстве РФ, 2015. -Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf (Дата обращения 20.12.2015г.).