Государственная поддержка инвестиционного развития молочного подкомплекса регионов России

Автор: Кулов Аслан Ростиславович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (56), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются направления государственной поддержки молочного скотоводства в регионах России. Обосновывается необходимость корректировки сложившейся модели поддержки притока инвестиций в отрасль и переход на использование инструментов несвязанной поддержки доходов товаропроизводителей молока.

Государственная поддержка, несвязанная поддержка, инвестиционное развитие, сельское хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/143165256

IDR: 143165256

Текст научной статьи Государственная поддержка инвестиционного развития молочного подкомплекса регионов России

Проводимая последние годы политика государственной поддержки молочного скотоводства России в соответствии с правилами и требованиями Всемирной Торговой Организации (ВТО) способствовали преломлению негативных тенденции в этой сфере сельского хозяйства, что позволило стабилизировать производство молока сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ). Поголовье коров в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 года составило 8226 тыс. голов, что на 11,7% меньше уровня 2008 года, когда началось реализация Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Тогда как, в сравнении с периодом 1998-2007 гг. поголовье коров снизилось более чем на 30%. Темпы сокращения поголовья коров в 2008-2017 гг. в 3,1 раз ниже, чем в предыдущее десятилетие. Этому способствовало также продолжение политики поддержки в виде реализуемой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Относительная стабилизация поголовья коров положительно сказалась и на производстве молока, объем которого за последние годы стабильно увеличивается, в 2017 г. достигнув 31,1 млн. т., что на 2,1% выше уровня 2013 г. В сравнении с 1990 г. объем производства молока всеми категориями хозяйств составил около 56%, что при сопоставлении с ещё большей разницей в поголовье коров между отчетным периодом и базисным, может свидетельствовать об увеличении продуктивности крупного рогатого скота.

Наблюдаемые позитивные изменения в развитии молочного скотоводства требуют своего подкрепления ввиду неоднозначности протекающих процессов в различных товарных категориях хозяйств – сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. Если в сельхозорганизациях за весь период реализации программы государственной поддержки молочного животноводства (2008-2017 гг.) наблюдается отрицательная динамика поголовья крупного рогатого скота (сокращение на 12,7%), в том числе коров (снижение на 14,6%), то в КФХ и индивидуальных предпринимателей, наоборот органами статистики фиксируется более чем двукратный рост данных видов сельскохозяйственных животных. Одним из направлений предотвращения дальнейшего снижения поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях является, на наш взгляд, стимулирование применения передовых трудосберегающих технологий производства молока, в том числе, посредством инструментов государственной поддержки, ориентированной на широкое использование инновации.

Цель исследования состоит в рассмотрении мер государственной поддержки молочного скотоводства и обосновании направлений их совершенствования с целью ускорения технологической модернизации производства молока на основе широкомасштабного притока инвестиций.

Основные методы исследования. При подготовке статьи использовались монографический, статистический и другие методы изучения явлений в аграрной экономике.

Основное содержание

В последние годы (2008-2017 гг.) получили развитие такие меры государственной поддержки, связанные со стимулированием инвестиционной деятельности, как: субсидии производителям сельскохозяйственных машин и оборудования, субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам в молочном скотоводстве, гранты на строительство и модернизацию молочных ферм, программа создания и развития семейных молочных ферм, активно финансируются программы развития материально-технической базы племенных хозяйств и другие. Все данные направления поддержки отрасли молочного скотоводства отражаются через показатель трансферты производителю одного товара (producer single commodity transfer — PSCT), который представляет собой годовую денежная стоимость валовых трансфертов от потребителей и налогоплательщиков к сельскохозяйственным производителям, возникающие в результате политики, связанной с производством одного товара и для получения трансферта производитель должен произвести указанный товар. Для анализа этого показателя мы воспользовались данными электронного информационного ресурса [1] Организации экономического развития и сотрудничества (Organization for economic development and cooperation).

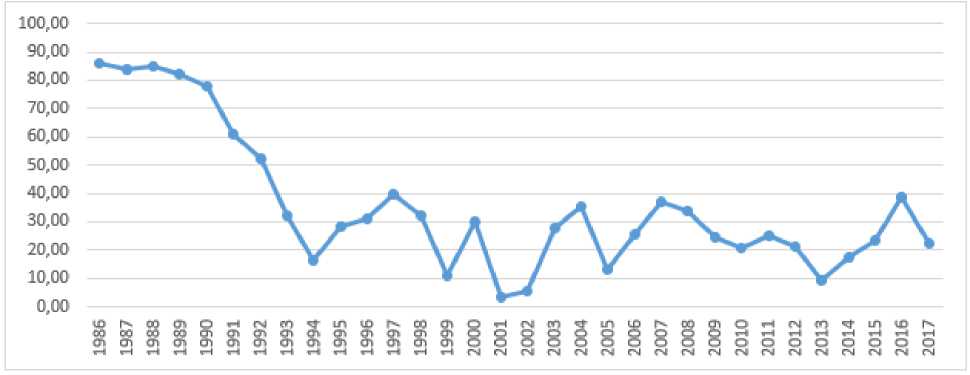

Рисунок 1. PSCT при производстве молока за 1986-2017 гг. в РФ, %.

Можно выделить за весь рассматриваемый период три этапа снижения уровня трансферта. Начало первого их них относится к 1989 г., когда уровень поступлений из бюджета в виде поддержки товаропроизводителей молока в стоимости продукции, составлявший 82,17%, стал снижаться до 60% в 1991 г., последнего года перед распадом бывшего государства СССР. В дальнейшем, уже в рыночной экономике России, под влиянием многих факторов, обусловивших дестабилизацию экономической системы при общественно-экономической формации, доля бюджетных трансфертов продолжала уменьшаться, достигнув 16,7% в 1994 г.

Второй этап характеризуется «боковым трендом» динамики, охватывая период 1995-2012 гг., в котором размах колебаний значений этого показателя составлял от 3,16% в 2001 г. до 37,1% в 2007. Среднее значение доли бюджетных трансфертов на молоко составило 24,6% за рассматриваемый этап.

Отличительной особенностью его можно назвать широкий размах колебания значений и отклонения от среднего уровня, что связано, прежде всего, с началом пересмотра роли государства в развитии сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей.

Третий этап начинается с вступления России в ВТО и началом корректировки политика государства в соответствие с требования и правилами по оказания государственной поддержки сельскому хозяйству в целом в 2013 г. по настоящее время. В этот период наблюдается рост бюджетных трансфертов со значения 9,34% в 2013 г. и достигнув наивысших показателей относительном выражений 38,5% в 2016 г., в последующий год снизившись до 22,34%.

Для сравнения в США в 2015-2017 гг. значение этого показателя колебалось в пределах 18,7-19,6%; в странах Европейского Союза (ЕС): в 2015 г. – 3,98%; в 2016 г.

– 5,27%, в 2017 г. – 2,29%. А в период 1990-2004 гг. из бюджета государств, входящих в ЕС из бюджета в виде трансфертов на молоко, фермерам было компенсировано до 41% валовой стоимости молочной продукции [2].

В структуре программ государственной поддержки развития молочного скотоводства следует особо выделить меры, направленные на формирование основного капитала (fixed capital formation), которые осуществляются в рамках общих платежей из бюджета, основанные на использовании ресурсов (payment paid on input use). В 2017 г. из бюджета было выделено платежей на компенсацию части платежей за использование ресурсов в размере 15,8 млрд. руб., что превышает уровни 2009 г. и 2013 г. более чем в два раза и на 66% соответственно. Наблюдается также существенное изменение самой структуры таких платежей с преобладанием средств, выделяемых на формирование основного капитала в молочном скотоводстве ( Рисунок 2 ), доля которых превысила 93% в 2017 году.

Рисунок 2. Структура субсидий за использование ресурсов в рамках государственной поддержки молочного скотоводства РФ, %.

Столь существенное увеличение обусловлено принципиальным изменением государственной политики в сфере поддержки отечественного товаропроизводителя основных видов сельскохозяйственной продукции, имеющих социальное значение, но уже методами, не противоречащими требованиям ВТО. Об этом свидетельствует, в частности, уровень поддержки цены, в которой доля компенсационных выплат в 2017 г. составила 19%, что значительно ниже значений предыдущих лет реформирования экономики страны. Представляется, что переход на систему обеспечения социально незащищенных слоев населения продовольственными карточками позволит решить проблему обеспечения молочной продукции этой категории населения, с одной стороны. С другой – расширит границы поддержки отечественного товаропроизводителя молока и повысит его конкурентоспособность на рынке.

Основными инструментами государственной поддержки молочного подкомплекса за последние годы являлись: субсидирование процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам; гранты на реконструкцию молочных комплексов; поддержка региональных программ развития животноводства – формирование основного капитала семейных молочных ферм и др. (Таблица 1).

Таблица 1. Основные инструменты государственной поддержки молочного животноводства России, млн. руб.

|

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2017 г. в % к 2015 г. |

2017 г. в % к 2016 г. |

|

|

Субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам производителям молока |

4381,30 |

8182,30 |

7449,00 |

170 |

91 |

|

Гранты на строительство и реконструкцию молочных комплексов |

1713,42 |

4174,03 |

6467,60 |

377,5 |

154,9 |

|

Поддержка региональных программ развития животноводства – формирование основного капитала семейных молочных ферм |

801,57 |

522,50 |

499,63 |

62,3 |

95,6 |

|

Программы субсидирования развития племенного молочного животноводства |

1508,91 |

978,65 |

273,62 |

18,1 |

28 |

Преобладание инструментов субсидирование инвестиционных кредитов в развитии молочного животноводства, на наш взгляд, обусловленное недостаточным финансированием инвестиций за счет собственных источников долгосрочных ресурсов, позволило активизировать деятельность хозяйствующих субъектов села. Однако, это сопровождается ростом кредиторской задолженности, в которой доля просроченной именно по заемным долгосрочным ресурсам существенна. К сожалению, статистические наблюдения официальных органов Росстата на выделяют уровень кредиторской задолженности по отраслевому признаку в сельском хозяйстве. Но экстраполируя общий удельный вес просроченной задолженности по кредитам и займам, который в 2016 г. составил в сельском хозяйстве страны более 42,5%, можно с относительной уверенностью выдвигать предположение о равновеликом уровне и в молочном скотоводстве. Это подводит, на наш взгляд, к суждению о необходимости концептуального пересмотра политики государства в выработке и использовании мер и инструментов государственной поддержки не только молочного скотоводства, но и в целом, агропромышленного производства. И акцент необходимо смещать с механизма субсидирования процентных ставок по кредитным ресурсам на стимулирование притока частного долгосрочного капитала в аграрный сектор экономики и связанных с ним отраслей.

Государственная поддержка развития молочного подкомплекса, являясь частью общей концепции развития животноводства в стране на длительный прогнозируемый период, неожиданно сменила акцент в стимулировании восстановления племенного дела. Многократное сокращение в 2017 г. объемов бюджетных средств, которые выделялись из консолидировано федеральными и региональными органами власти на развитие племенного молочного животноводства не отвечает требованиям времени, особенно в решении проблемы повышения продуктивности животных и совершенствовании борьбы с их различными заболеваниями. На фоне более чем трехкратного роста средств на строительство и реконструкцию молочных комплексов, снижение в 5,52 раза объема финансирования племенной работы из бюджета в рамках государственной поддержке, на наш взгляд, не обоснованно ничем. Практически это означает удовлетворение текущих потребностей рынка в ущерб перспективным направлениям, связанным с развитием племенного скотоводства. На наш взгляд, необходимо пересмотреть такое положение в сторону расширения субсидирования из федерального бюджета программы развития именно племенного молочного скотоводства.

Тогда как, для решения задачи обеспечения импортозамещения молока и продуктов его переработки можно и необходимо использовать гранты не столько на строительство и реконструкцию молочных ферм, сколько на создание необходимых экономических условий для активизации аграрным бизнесом применения таких институтов, как, например, инвестиционное товарищество. Предоставление хозяйствующим субъектам, формирующим инвестиционное товарищество для строительства и реконструкции молочных комплексов комплекса финансовых, налоговых, экономических льгот, а также подключение к программам и мерам государственной поддержки позволит, на наш взгляд, решить две задачи: повысить эффективность использования бюджетных средств и активизировать предпринимательскую активность при возведении новых и модернизации действующих мощностей производства и переработки молока.

Такой подход особенно важен для реализации региональных программ государственной поддержки инвестиционной активности в сельском хозяйстве, например, в становлении семейных молочных ферм и формирования необходимых организационных структур (кооперативов по переработке и сбыту молока, локальной оптово-логистической системы, сети фермерских магазинов, сети молочных вендингов — торговых цифровых молочных автоматов и др.), необходимых для доведения продукции до конечного потребителя. И, если региональные органы власти не располагают достаточных средств для продолжения программ поддержки становления и развития семейных молочных ферм, то подключение федерального бюджета к созданию обозначенной выше инфраструктуры будет способствовать развитию рынка молока и молочной продукции.

Более того, такой подход соответствует критериям ВТО, что немаловажно, в части несвязанной поддержки сельского хозяйства. Так как, такие выплаты, на наш взгляд, не связаны с и не основывается на виде или объеме продукции (включая поголовье скота); не связаны с и не основывается на ценах, внутренних или мировых, не связана с и не основывается на факторах производства и для получения таких выплат производства не требуется [3], поскольку отсутствует непосредственная связь между поддержкой, например, предлагаемых к созданию инвестиционных товариществ и наличием производственной базы для производства молока у одного или нескольких из членов этого товарищества.

Заключение

Совершенствование системы государственной поддержки развития агропромышленного комплекса является важнейшим направлением аграрной политики, от реализации которой во многом зависит способность удержать в стране достигнутые результаты Доктрины продовольственной безопасности в стране. На примере мер государственной поддержки молочного подкомплекса показаны основные направления, которые необходимы для притока инвестиций в отрасль и постепенное смещение акцента с использования механизма субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам на меры компенсации части затрат на строительство и модернизацию молочных комплексов, развития семейных молочных ферм и сопутствующей инфраструктуры.

List of sources

Список литературы Государственная поддержка инвестиционного развития молочного подкомплекса регионов России

- Организация по экономическим вопросам сотрудничества и развития//www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersuppor.htm

- Организация по экономическим вопросам сотрудничества и развития//https://stats.oecd.org

- WTO: Agreement on Agriculture. Annex 2. St. 6.