Государственно-частное партнерство в развитии инновационных кластеров

Автор: Пономаренко Егор Евгеньевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены обоснования эффективности развития регионов с использованием механизма государственно-частного партнерства. Рассмотрены отдельные примеры формирования ГЧП в российской практике как факты реализации проекта государственной поддержки технологических платформ и региональных инновационных кластеров.

Государственно-частное партнерство, технологическая платформа, региональный инновационный кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/14936749

IDR: 14936749 | УДК: 001.895:

Текст научной статьи Государственно-частное партнерство в развитии инновационных кластеров

В современной системе хозяйствования взаимодействие частного и государственного секторов выступает важнейшим условием эффективности распределения ресурсов, в том числе в инновационной сфере. С позиции предпринимательской сферы, государство призвано формировать наиболее благоприятные условия развития бизнеса. С позиции государства, предпринимательский сектор обеспечивает реализацию целей и интересов общества: рост благосостояния, обеспечение занятости и экономической безопасности и др. В общем случае государственно-частное партнерство (ГЧП) рассматривается как партнерство, в рамках которого государство и частный сектор совместно реализуют значимые проекты, основываясь на соглашении о распределении задач и рисков [1]. Термин ГЧП описывает отношения, в процессе которых совместно используются ресурсы государственного и предпринимательского секторов для достижения взаимовыгодной цели (целей).

На практике концепцию ГЧП рассматривают как институционально-организационный альянс между государством и бизнесом, создаваемый на определенный срок для осуществления конкретного проекта и прекращающий свое существование после его реализации. По сути, это определенный механизм повышения партнерами доверия друг к другу, выступающий индикатором взаимоотношений между государством и бизнесом. Как известно, эффективность инновационного процесса зависит от кооперации и согласованности действий между его участниками. Поэтому в целях увеличения эффективности инновационного процесса партнерские отношения развиваются между всеми его участниками – государством, инноваторами, инвесторами, вузами, лабораториями. В результате происходит концентрация всех видов ресурсов и их источников в рамках той или иной формы взаимодействия государства с предпринимательским сектором по приоритетным областям реализации проектов в инновационной сфере. Ресурсы и их источники выбираются исходя из максимально возможного синергетического эффекта, достигаемого на всех этапах реализации таких проектов. При реализации механизма ГЧП в инновационной сфере все участники инновационного проекта должны обладать равными возможностями и правами в выборе наиболее эффективных методов и путей достижения поставленных целей и задач.

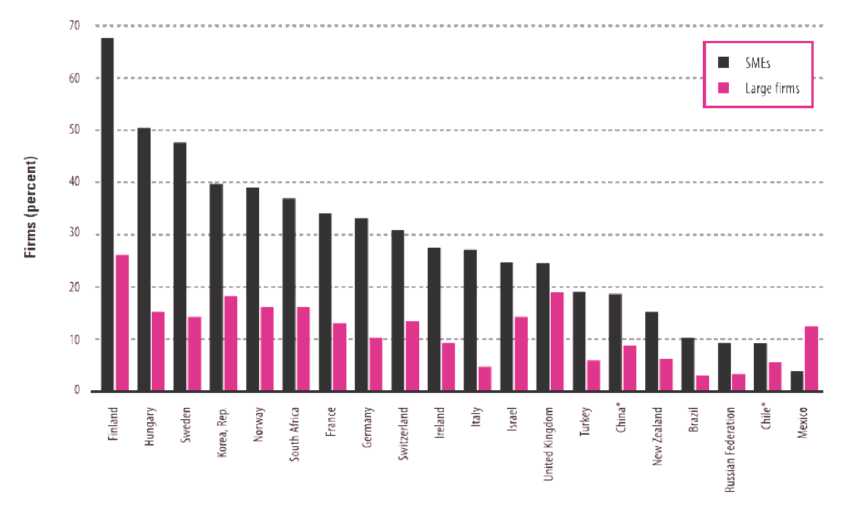

Согласно данным межстрановых сопоставлений, в России относительно низкий процент компаний вовлечен в сотрудничество с высшими учебными заведениями и государственными институтами: всего 9 % малых и средних предприятий от общего числа инновационно активных компаний (для сравнения в Китае – 19 %) и примерно в два раза меньше – крупных компаний (в Финляндии – 26 %) (рис. 1).

SMEs – малые и средние фирмы Large firms – крупные фирмы

Рисунок 1 – Инновационное сотрудничеств фирм с высшими учебными заведениями и государственными институтами [2]

Исследования ОЭСР показывают, что в российской практике механизм инновационных ГЧП часто воспринимается как доступный и простой инструмент финансирования, с помощью которого предпринимательский сектор может привлечь дополнительное финансирование, не изменяя при этом свои текущие исследовательские задачи [3]. Другими словами, содержание ГЧП в этом случае не совсем соответствует целям социально-экономического развития территории, поскольку реализуется лишь в интересах одного из участников формируемого партнерства – частных компаний. Очевидно, что такой подход не приводит к практике широкого внедрения механизмов ГЧП в отечественную инновационную среду.

В числе существующих механизмов ГЧП в инновационной среде России прежде всего следует отметить реализацию проекта государственной поддержки технологических платформ и региональных инновационных кластеров.

В 2011 г. началась реализация отечественного проекта по созданию технологических платформ – сетей на основе партнерства, направленных на укрепление связей и сотрудничества между ведущими производителями, поставщиками, научно-исследовательскими организациями, университетами и инженерными компаниями [4]. Такие платформы организованы как государственночастное партнерство. В настоящее время в перечень, утвержденный правительством, включено 32 технологические платформы по всем основным секторам промышленности (выбранных из более чем 200 предложений) [5]. В числе технологических платформ: лазерные и оптические технологии, национальная программная платформа, национальная система спутниковой информации, радиационных технологий, развитие новых полимерных и композитных материалов и технологий, добычи полезных ископаемых, глубокая переработка углеводородов и другие.

На практике могут быть созданы два типа технологических платформ. Первый тип платформ формируется на базе крупных компаний, и их основной акцент деятельности – на предынвестиционных исследованиях для удовлетворения спроса на технологическую модернизацию. Эти мероприятия тесно связаны с инновационными стратегиями компаний. Второй тип основан на более скромном участии крупных компаний и направлен на привлечение и объединение научно-исследовательских организаций, университетов, а также малых и средних предприятий. Роль государства в рассмотренных типах технологических платформ заключается в поддержании благоприятных условий и устранении административных барьеров.

Оптимальный объект для реализации концепции ГЧП представляет собой кластер. Дело в том, что участие государства в формировании и развитии инновационного кластера способствует эффективности процессов и отношений между всеми его участниками: предприятиями, поставщиками, смежниками, исследовательскими и образовательными организациями. В современных стратегиях и моделях инновационного развития ряда стран кластеры рассматривается как сбалансированный инструмент политики развития страны, региона, отрасли и являются платформой для взаимовыгодного сотрудничества региональных субъектов и институтов науки, государства и бизнеса, созданием различных форм ГЧП. Особое влияние инновационные кластеры оказывают на развитие регионов, региональных инновационных систем. Так, благодаря процессу кластеризации в регионах активизируется инновационная деятельность, формируется и развивается инновационная инфраструктура, что в результате приводит к увеличению промышленного потенциала территории. Кластеры повышают производительность и эффективность деятельности региональных предприятий и компаний благодаря связям, внешним эффектам и взаимодействию между фирмами и связанными с ними учреждениями, благодаря координации и распространению передового опыта. В числе участников кластера – предприятия, фирмы, университеты, исследовательские центры, органы государственной власти, институциональные инвесторы и другие.

Если исходить из общего определения регионального (территориального) инновационного кластера как совокупности размещенных на определенной территории участников кластера, характеризующихся наличием механизма координации их деятельности и кооперации, научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях, то становится очевидным, что для формирования таких структур на уровне региона необходимы последовательные усилия и механизмы взаимодействия бизнеса и государства. К таким механизмам прежде всего относят:

-

– нормативно-правовую базу;

-

– финансовые инициативы;

-

– государственные налоговые меры поддержки в части предоставления льгот по налогу на имущество и других региональных налогов;

-

– участие местных и федеральных властей в создании необходимой инфраструктуры для развития кластеров;

-

– проведение кластероориентированной политики с учетом особенностей региона, существующих сильных, слабых сторон и основных возможностей;

-

– интегрирование кластерного подхода в регулирование социально-экономического развития региона;

-

– разработку системы мер стимулирования кооперации в рамках кластера.

Синергетический эффект регионального кластера выражается в повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого участника кластера за счет высокой степени их концентрации и кооперации.

В российских регионах к настоящему времени сформированы и функционируют несколько кластеров, образованных в отдельных отраслях промышленности: авиакосмический в Москве и Самаре, агропромышленный в Краснодарском крае и Белгородской области, информационнотелекоммуникационный в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Томской областях, машиностроительный в Липецкой и Самарской областях и другие.

В 2010 г. началась реализация крупномасштабного проекта в направлении инновационного сотрудничества государства и бизнеса на основе кластерной концепции – «ПАРК: промышленноаграрные региональные кластеры» [6]. Федеральный проект «ПАРК» предполагает создание взаимно интегрированных кластерных производств в российских регионах и основан на глубоком переделе сырья и производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью. Оператором проекта является некоммерческое партнерство «Центр инноваций». Реализация проекта предусматривает системное внедрение кластерных инновационных технологий за счет создания кластеров в российских регионах, обладающих соответствующими естественными преимуществами. В числе кластеров ПАРКА: агропромышленный, нефтехимический, кремниевый, лесопромышленный. Все кластеры тесно взаимосвязаны друг с другом в части обеспечения сырьем, продукцией, оптимального энергетического баланса.

География реализации проекта достаточно обширна. Пилотной площадкой, где создан инновационный кластер из 4 комплексов, выступает Омский регион. Создание агропромышленных биокластеров как первый этап проекта ПАРК реализуется в Ставропольском крае, Ростовской и Саратовской областях. Ведется подготовка к реализации проекта в Алтайском и Пермском крае, Волгоградской, Ивановской, Липецкой, Новосибирской областях. Кроме того, в рамках интеграционных процессов со странами, входящими в СНГ, Таможенный союз и ЕврАзЭС часть модулей проекта «ПАРК» располагаются в Казахстане.

Представляется, что давать объективную оценку рассмотренным направлениям реализации механизма ГЧП в развитии российских территориальных кластеров еще рано, поскольку такие инициативы рассчитаны на долгосрочную перспективу. В числе ключевых факторов успеха реализации инновационных проектов на основе ГЧП – скоординированные и взаимосвязанные усилия государства и бизнеса, реализация их интересов, прозрачность государственных инициатив и стратегий компаний, взаимное доверие участвующих сторон к друг другу.

Подводя итог рассмотрению проблемы государственно-частного партнерства в развитии инновационных кластеров, отметим, что в направлении инновационной кластеризации территорий важны правовые рамки, облегчающие формирование механизмов ГЧП и гарантирующие разделение рисков и обязанностей государства и бизнеса при реализации проектов. При помощи механизмов ГЧП частные компании активно вовлекаются в реализацию крупномасштабных проектов и программ. Кроме того, тесное сотрудничество с государственным сектором определяет достижение коммерческих и общественных целей наиболее эффективным способом. Государственно-частное партнерство в развитии кластеров позволяет в том числе снизить риск, связанный с инвестированием в новые технологии, стимулирует развитие новых услуг и продуктов, а также обеспечение рентабельности технологий, товаров и услуг.

Ссылки:

-

1. Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // РЭЖ. 2004. № 9–10. С. 41–52.

-

2. OECD Science, Technology and R&D Statistics. OECD, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/sci-ence-and-technology/data/ (дата обращения: 20.04.2014).

-

3. Witters L., Marom R., Steinert K. The Role of Public-Private Partnerships in Driving Innovation // The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth. INSEAD, 2012.

-

4. Rudnik P. Technology Platforms in the Russian Innovation Policy Practice // Foresight-Russia, 2011. № 5 (1). Р. 16–25.

-

5. Интервью с Михаилом Голандом // Инновации в России [Электронный ресурс]. URL: http://innova-

tion.gov.ru/node/14637 (дата обращения: 20.04.2014).

-

6. ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры. НП «Центр инноваций». [Электронный ресурс]. URL: http://www.center-inno.ru/ (дата обращения: 20.04.2014).