Государственно-частное партнерство: аспекты применения в аграрной сфере

Автор: Закирова Э.Р.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определяется важностью использования механизма государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе, который позволяет на условиях взаимной выгоды для государства и бизнеса расширить ресурсную базу и направить неиспользованные ресурсы на устойчивое развитие сельского хозяйства. Цель статьи: изучить теоретические подходы и обосновать практические рекомендации, направленные на совершенствование механизма государственно-частного партнерства в российском аграрно-промышленном комплексе. При подготовке статьи использовались общенаучные методы исследования: анализ и синтез, обобщение, сравнение, классификация. Результаты. Исследован механизм государственно-частного партнерства в современных условиях, проанализированы его определения и сущность, определено его значение как эффективной формы реализации инвестиционной деятельности. Автором систематизированы выгоды от реализации проектов государственно-частного партнерства для государства, бизнеса и экономики в целом. Выделены ключевые риски для участников государственно-частного партнерства. Проанализирован зарубежный опыт реализации совместных проектов государства и бизнеса. Рассмотрены особенности государственно-частного партнерства в Российской Федерации, определены тенденции его развития. Установлено, что агропромышленный комплекс как сфера применения государственно-частного партнерства нуждается в особом внимании, поскольку отвечает за жизнеобеспечение и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Проанализирован программно-целевой подход, который реализуется в виде Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ. Определены выгоды государства от инвестирования в развитие агропромышленного комплекса. Выделены направления методической работы в сфере реализации государственно-частных проектов. Сделан вывод, что государственно-частное партнерство в аграрной сфере способно стать главным направлением увеличения конкурентоспособности России.

Государственно-частное партнерство, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, импортозамещение, продовольственная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/140229914

IDR: 140229914 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-4-260-266

Текст научной статьи Государственно-частное партнерство: аспекты применения в аграрной сфере

На фоне экономического кризиса бюджетное финансирование разных направлений государственной политики сокращается, что приводит к необходимости искать новые источники внебюджетных средств для осуществления инфраструктурных проектов. Зарубежный и российский опыт свидетельствует, что механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) выступает одним из способов расширить ресурсную базу и направить неиспользованные ресурсы на экономическое развитие и повышение эффективности управления государственной собственностью.

В современных условиях ГЧП приобретает особую актуальность и для государства, и для бизнеса: для государства, вынужденного экономить бюджетные средства, ГЧП служит дополнительным источником финансирования необходимой инфраструктуры, а бизнес получает возможность реализовать свои проекты при сокращающемся спросе и обеспечить долгосрочный доход.

Цель настоящего исследования состоит в изучении теоретических подходов и обосновании практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в России, в частности в агропромышленном комплексе (АПК).

Множество существующих определений ГЧП объединяет общее понимание этого механизма как совокупности разнообразных форм взаимодействия государства и бизнеса, позволяющих взаимовыгодно решать общественно значимые задачи. Ведущая роль в нем отводится государству.

Всемирный банк трактует ГЧП как «соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [1, с. 7].

В российской практике общепринято следующее понимание: ГЧП – это «юридически закрепленная форма взаимодействия между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг, оказываемых государственными и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации общественнозначимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности» [2, с. 18].

В качестве объекта ГЧП рассматривается имущество как компонент энергетической, социальной, коммунальной, транспортной и других видов инфраструктуры, а также функции, выполняемые государством (госуслуги).

Предметом ГЧП выступают отношения государства и бизнеса, которые возникают при реализации конкретного проекта. Этим отношениям свойственны следующие характеристики [3]:

─ выгода государства от привлечения в проект частных инвестиций;

─ выделение инвестиционной и доходной стадий проекта;

─ долгосрочность (как правило, ГЧП-проекты длятся более 10 лет);

─ возмездность (договорная основа);

─ распределение рисков;

─ более эффективное использование бюджетных средств.

Сегодня ГЧП – одна из наиболее эффективных форм инвестиционной деятельности. В этом аспекте государство выступает не только как партнер, располагающий многими ресурсами, но и как организатор, регулятор и заказчик инвестиционного взаимодействия. Частный капитал в ГЧП-проектах увеличивает инвестиционную привлекательность страны, повышает уровень жизни населения, способствует социально-экономическому развитию [4–6].

Федеральные и региональные власти в качестве публичного партнера представляют общественно значимые интересы при реализации функций государственного управления. В свою очередь, частный партнер, участвуя в развитии инфраструктурных объектов, принадлежащих государству, нацелен получить максимальную прибыль при оптимальном распределении рисков и предоставлении льгот, гарантий, преференций от государства. Именно распределение рисков способно разрешить значительную часть противоречий, возникающих в рамках ГЧП. При этом предполагается, что партнер, который имеет больше возможностей и более компетентен в оценке специфичных для проекта рисков, способен их контролировать и минимизировать, принимает эти риски на себя [7].

Основная часть

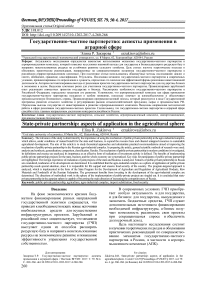

Схема распределения социально-экономической выгоды при реализации проектов ГЧП приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Выгода от реализации ГЧП для партнеров и экономики в целом

Figure 1. Benefits from the implementation of PPP for partners and the economy as a whole

Использование ГЧП позволяет государству привлекать компетенции, опыт и средства инвесторов к развитию инфраструктуры и разных секторов экономики, обеспечению общественной стабильности. Государство не только экономит бюджетные средства и обеспечивает модернизацию инфраструктуры, но и получает дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Привлекательность ГЧП для бизнеса обусловлена возможностью возврата вложенных средств, приобретения опыта осуществления ГЧП-проектов, что положительно влияет на репутацию и в перспективе позволит участвовать в более масштабных проектах.

Помимо очевидной выгоды такого механизма реализация проектов в сфере ГЧП всегда сопровождается рисками.

Потенциальные риски для инвесторов делятся на три группы: 1) политические (риск отмены на этапе проведения конкурсных процедур, низкий уровень координации, неэффективность государственного управления, сложные разрешительные процедуры); 2) финансовые (риск невозврата инвестиций из-за недостаточной рентабельности проекта, риск неисполнения обязательств местными властями при компенсации инвестиций из регионального бюджета, высокая стоимость кредитных ресурсов); 3) законодательные, связанные с изменением законодательства.

Для государства риски связаны с потенциальной ненадежностью частного партнера, его недостаточной компетентностью, низкой заинтересованностью в долгосрочных инвестициях. Кроме того, затруднения могут быть связаны с тем, что создание акционерных обществ и передача им на баланс имущества государственных предприятий (ГУП, МУП) существенно повышает социальные риски: государственные предприятия выполняют важную социальную функцию, и увеличение прибыли для них, в отличие от частных предприятий, является второстепенной целью.

Проекты на принципах ГЧП разрабатываются и реализуются во многих странах. Наибольших успехов достигли развитые государства, прежде всего США, где проекты ГЧП осуществляются во многих отраслях экономики, в инфраструктуре, строительстве, здравоохранении, образовании. В Евросоюзе наибольшее количество ГЧП-проектов в стоимостном выражении приходится на транспорт (более 60% суммарной рыночной стоимости всех проектов), далее следуют здравоохранение и образование. По числу завершенных проектов по итогам 2015 г. лидировало образование, транспорт и здравоохранение заняли второе и третье места соответственно [8].

Более 40% европейских ГЧП-проектов, завершенных в 2015 г., финансировались институциональными инвесторами (страховыми компаниями, пенсионными фондами), общая сумма вложений составила около 1,2 млрд евро (в 2,3 раза меньше, чем в 2014 г.) [8, 9]. В то же время организации Евросоюза, правительства и государственные финансовые учреждения европейских стран вносят не меньший вклад в финансирование ряда проектов [8].

Таким образом, в зарубежной практике ГЧП используется как действенный механизм, позволяющий оптимизировать бюджетные расходы и успешно решить социальные задачи посредством привлечения капитала и компетенций частного партнера.

Следует отметить, что сложившийся в России подход к реализации ГЧП-проектов отличается от мировой практики. Зарубежные инвестиционные проекты приобретают статус ГЧП, если частный партнер вкладывает средства в строительство либо управляет государственными объектами при условии разделения рисков и софинансирования. Иными словами, в объекты госсобственности инвестирует частный партнер, а не публичный. В то же время государство должно гарантировать возврат вложенных бизнесом инвестиций. В нашей стране, как правило, бизнес инвестирует объекты частной собственности, а государство – объекты публичной собственности. Инвестиционный фонд Российской Федерации и особые экономические зоны (ОЭЗ) работают именно по такому принципу. По этой причине некоторые исследователи считают, что в России государственночастное партнерство в таком смысле, в каком оно используется за рубежом, отсутствует [10].

Сегодня в российских регионах действует две формы ГЧП: обеспечивающие инвестиционный рост путем финансирования крупных инфраструктурных и иных проектов (Инвестиционный фонд РФ, Российский фонд прямых инвестиций, концессии) и обеспечивающие экономический инновационный рост (особые экономические зоны, венчурные фонды, хозяйственные общества).

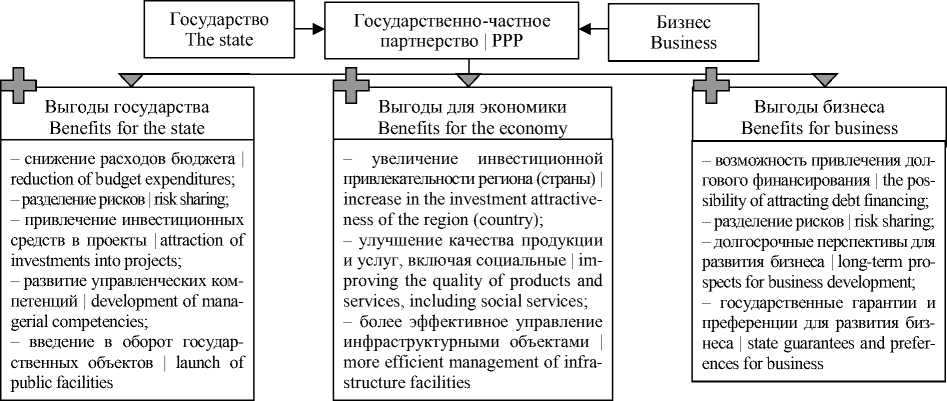

По состоянию на начало 2017 г. в РФ прошли стадию принятия решения о реализации 2 446 инфраструктурных проектов в рамках ГЧП, предусматривающих привлечение частных инвестиций (рисунок 2) . При этом более 480 проектов находятся в проработке органов власти; 1 000, по экспертным оценкам, структурируются частным партнером для запуска с использованием механизма «частной инициативы».

Муниципальный уровень Municipal level 2 191

Федеральный уровень

Federal level 17

Региональный уровень

Regional level 238

Рисунок 2. Распределение по уровням проектов, прошедших стадию принятия решения о реализации, на 1 января 2017 г. (составлено по данным [11])

Figure 2. The distribution according to the levels of projects that passed the decision-making stage of implementation as of January 1, 2017 (compiled according to the data of [11])

В свою очередь, стадию коммерческого закрытия (т. е. подписания соглашений, договоров) прошли 2 183 ГЧП-проекта, совокупные инвестиционные обязательства по которым составили более 2 трлн р., из них обязательства частных партнеров – 1,336 трлн р. (65,4%).

Итак, в России экономический институт ГЧП развивается достаточно активно с учетом отечественных условий. В течение 2014–2015 гг. общее число проектов ГЧП по сравнению с 2013 г. увеличилось почти десятикратно. Однако механизм ГЧП необходимо улучшать, совершенствовать с целью повышения рентабельности проектов, что обеспечит более активное участие бизнеса и позволит системно задействовать существующие институты развития ГЧП (госкорпорации, ОЭЗ, центры передачи технологий, технопарки и др.).

В современном развитии российского ГЧП можно выделить ряд тенденций. Во-первых, постепенно выделяются приоритетные сферы развития ГЧП в соответствии с потребностями общества. Так, по итогам 2016 г. лидером остается жилищно-коммунальная сфера – 194 реализованных проекта (33,1%), за ней с близкими значениями следуют социальная сфера – 165 проектов (28,2%) и энергетика – 163 проекта (27,8%), наименьшую долю занимает транспорт, где реализовано 64 проекта (10,9%) [11].

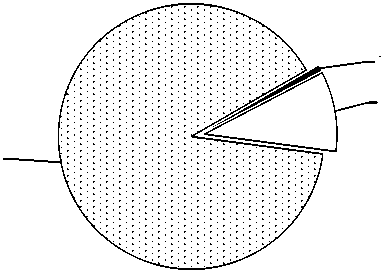

Еще одна отмеченная нами закономерность в российском ГЧП: чем выгоднее проект, тем меньше доля государственных инвестиций. Частный бизнес более охотно вкладывает средства в те отрасли, где государство гарантирует прибыль (рисунок 3) . В отрасли, не привлекательные для бизнеса, вынуждено вкладывать преимущественно государство.

АПК – одна из пяти отраслей экономики, в которых реализуется наибольшее количество ГЧП-проектов (рисуно к 3) . Государственно-частное партнерство в аграрной сфере выступает как система, элементы которой посредством разных форм и методов воздействуют на развитие отрасли, обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции и способствуют ее продвижению на внутренний и внешний рынки.

Рисунок 3. Распределение инвестиций в проекты ГЧП в 1998–2016 гг. (среднее значение), % (составлено по данным [11])

Figure 3. Distribution of investments in PPP projects in 1998-2016. (mean value), % (compiled according to the data of [11])

Наиболее емкое определение ГЧП в аграрной сфере дано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО): это «формализованное партнерство между государственными учреждениями и частными партнерами, нацеленное на решение задач устойчивого развития сельского хозяйства, при этом четко определены выгоды государства от партнерства, инвестиции и риск распределены между партнерами, все стороны активно участвуют в реализации ГЧП-проекта на протяжении его жизненного цикла» [12, р. 3].

Привлекательность вложения средств в развитие сельского хозяйства для публичного партнера объясняется множеством преимуществ, среди наиболее значимых отметим следующие:

─ внедрение и реализация социально значимых проектов за счет привлечения частных финансовых средств и прочих ресурсов;

─ использование отлаженного механизма управления комплексными программами в сельском хозяйстве;

─ повышение технологического и

─ продвижение российских производителей на глобальные рынки;

─ расширение доступа к современным аграрным технологиям и новым рынкам.

─ Частный бизнес имеет также определенные мотивы для участия в ГЧП в сельском хозяйстве:

─ весомая государственная поддержка;

─ долговременное размещение инвестиций под госгарантии;

─ новые возможности для развития инновационного бизнеса;

─ получение налоговых льгот в аграрных проектах.

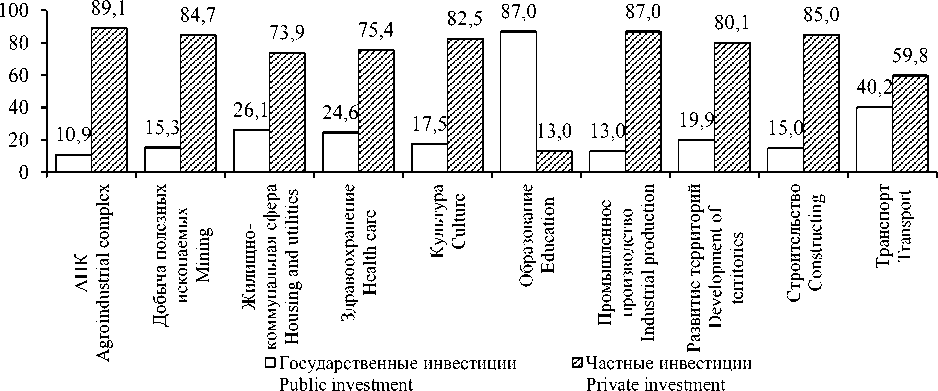

В аграрной сфере важным инструментом выступает программно-целевой подход, который реализуется в виде Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, действовавшей в 2008–2012 гг. и пролонгированной на 2013–2020 гг. (рисуно к 4) .

финансового потенциала АПК;

|

ад ^ О О 3 2 о c s s |

Обеспечить продовольственную независимость страны в соответствии с целевыми параметрами Доктрины продовольственной безопасности РФ | Ensure the country’s food independence according to the target parameters of the Doctrine of Food Security |

|

Повысить конкурентоспособность российской аграрной продукции на внешнем и внутреннем рынках на основе инновационного развития АПК | Increase the competitiveness of Russian agrarian products in the external and internal markets on the basis of innovative development of the agroindustrial complex |

|

|

Обеспечить финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей | Ensure the financial stability of agricultural producers |

|

|

Обеспечить экологизацию производства, повысить эффективность использования земельных и иных ресурсов | Ensure the ecologization of production, increase the efficiency of the use of land and other resources |

|

|

Обеспечить устойчивое развитие сельских территорий | Ensure sustainable development of rural areas |

|

| ад о

О 3 S СЧ К 3 2 2 c3 & о c 2 3 |

Удельный вес отечественного продовольствия составит 99,7% по зерну, 89,7% по свекловичному сахару, 88,6% по растительному маслу, 98,7% по мясу и т.д. | The share of domestic food will reach 99.7% for grain, 89.7% for beet sugar, 88.6% for vegetable oil, 98.7% for meat, etc. |

|

Производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов увеличится до 44 и 60% соответственно | The production of agricultural products and food products will increase to 44 and 60% respectively |

|

|

Прирост инвестиций в основной капитал АПК составит 8,8% в среднем за год | The increase in investments in the fixed capital will be 8.8% on average for the year |

|

|

Строительство и реконструкция систем мелиорации на площади более 10 млн га | Construction and reconstruction of reclamation systems in areas of more than 10 million hectares |

|

|

Производительность труда вырастет на 74,5% к 2010 г. | Labor productivity will increase by 74.5% by 2010 |

|

|

Уровень рентабельности российских сельхо-зорганизаций вырастет до 25% | The profitability level of Russian agricultural organizations will grow to 25% |

|

|

Соотношение заработной платы в АПК и средней по экономике достигнет 95% | The ratio of wages in the agroindustrial complex and the average for the economy will reach 95% |

Рисунок 4. Цели и результаты Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. (составлено по: [13])

Figure 4. Goals and results of the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Foodstuffs for 2013-2020. (compiled from: [13])

Государство обеспечивает развитие АПК путем организации и координирования разработки целевых программ и проектов, посредством формирования инновационной инфраструктуры, при этом не берет на себя функции агробизнеса [13].

Современная аграрная политика нашей страны нацелена на увеличение производства российского продовольствия и замещение продуктового импорта. В обновленной программе сохранились все ключевые меры поддержки сельского хозяйства (стимулирование роста производства, регулирование рынков, поддержка сельских территорий), однако наметились и новые направления. Так, прямое субсидирование заменено косвенной поддержкой, значительное внимание уделяется взаимодействию государства и бизнеса.

Заключение

Разработанный правительством страны пул программных мероприятий, нацеленных на реформирование и поддержку аграрной сферы, законодательно закрепляет применение механизма ГЧП. Поскольку ведение деятельности в сельском хозяйстве весьма рискованно [14], необходим тщательный анализ принимаемых мер и усилий, прикладываемых к их реализации, прежде всего в отдаленной перспективе [15–17]. ГЧП как социально-экономические отношения, с присущими им свойствами и функциями, является моделью управления ресурсами, которая объединяет в себе конкурентные и инновационные преимущества. Именно поэтому ведомствам, курирующим реализацию ГЧП в аграрной сфере, следует изучать лучший зарубежный инструментарий и разрабатывать собственные методические приемы реализации ГЧП-проектов.

Список литературы Государственно-частное партнерство: аспекты применения в аграрной сфере

- Delmon J. Private Sector Investment In Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. Washington: World Bank Publications, 2009. 672 p.

- Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 287 с.

- Шилкина О.А. Государственно-частное партнерство как эффективная форма партнерских отношений власти и бизнеса//Научный альманах. Экономические науки. 2015. № 7(9). С. 219-221.

- Сивакова С.Ю., Шеломенцева М.В. Пути повышения инвестиционной привлекательности Смоленской области//Интернет-журнал «Науковедение». 2013. № 3(16). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/55еvn313.pdf

- Басаргин В.Ф. Региональные инвестиционные проекты -хороший шанс для ускорения выхода регионов из кризиса//Российская газета. 2010. С. 3.

- Акинина В.П., Абасов Р.Г. Государственно-частное партнерство как катализатор инновационных процессов//Финансы и кредит. 2013. № 9. С. 45-50.

- Кочеткова С.А., Моисеева И.В. Структурная модель государственно-частного партнерства в стратегическом управлении регионом. М.: Изд. дом Академии естествознания, 2016. 160 с.

- Market Update: Review of the European PPP Market in 2015//European PPP Expertise Centre. 2016. URL: http://www.eib.org/epec/library/epec_market_update_2015_еn2

- Market Update: Review of the European PPP Market in 2014//European PPP Expertise Centre. 2015. 8 р. URL: http://www.eib.org/epec/resources/epec_market_update_2014_h1_en.pdf

- Исследование «Государственно-частное партнерство в России 2016-2017: текущее состояние и тренды, рейтинг регионов». Ассоциация «Центр развития ГЧП». М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. 32 с.

- Платформа поддержки инфраструктурных проектов. URL: http://www.pppi.ru/projects

- Public-Private Partnerships for Sustainable Agricultural Development. Paris: OECD, 2014. URL: https://www.oecd.org/site/agrfcn/Session% 204_FAO% 20IТТ% 20РРР% 20Рrеsеntаtiоn% 20Finаl.pdf

- О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717//ГАРАНТ. URL: http://gov.garant.ru/document? id = 70110644&bуРаrа = 1

- Ростовцев К.В. К вопросу о привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс России//Российский электронный научный журнал. 2014. № 8(14). С. 83-88. URL: http://journal.bsau.ru/directions/08-00-00economic-sciences/481/

- Паюсов А.А. Модель оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта//Формирование Евразийского экономического союза: финансово-правовой аспект: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 231-236.

- Закирова Э.Р. Зарубежный и отечественный опыт стимулирования инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 2(25). С. 10-16.

- Глазьев С.Ю. Жребий брошен: о создании прозрачного механизма государственно-частного партнерства для модернизации и экономического развития России: извлечение//Эксперт. 2013. № 17-18. С. 24-26.