Государственное регулирование воспроизводства технических ресурсов в сельском хозяйстве

Автор: Лысенко М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены выводы, что именно продовольственный заказ обеспечит систему квот на поставку агропродовольственной продукции, что позволит создать здоровую рыночную конкуренцию на агропродовольственном рынке страны, оживить деятельность всех хозяйствующих субъектов, участвующих в обеспечении этого заказа, независимо от их финансово-экономического состояния и организационно-правового статуса.

Модернизация технического потенциала, техническая база, техническое переоснащение, элементы экономического механизма, модель многоуровневого экономического механизма, три основных блока: организационно-управленческий, экономический и правовой

Короткий адрес: https://sciup.org/14082856

IDR: 14082856 | УДК: 330.356

Текст научной статьи Государственное регулирование воспроизводства технических ресурсов в сельском хозяйстве

В условиях либерально направленной рыночной экономики положение и развитие субъекта Российской Федерации во многом определяются его инвестиционной привлекательностью.

В данной взаимосвязи главным экономическим рычагом в повышении инвестиционной привлекательности аграрного хозяйства Уральского федерального округа и страны в целом стал приоритетный национальный проект и основные направления Государственной программы.

В аграрных организациях Уральского федерального округа, согласно данному фактору, замедлились процессы обновления основных средств, во многом были дезорганизованы, а порой и разрушены существо- вавшие системы материально-технического снабжения, ремонтных работ и технологического сервиса машинно-тракторного парка.

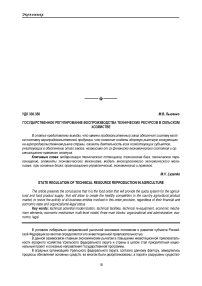

На рисунке 1 приведена схема источников инвестиций в аграрном хозяйстве [6, 9].

Рис. 1. Финансовые источники инвестиционной деятельности сельскохозяйственных организаций

Главная цель аграрного хозяйства заключается в формировании требуемых координационных и финансово-экономических условий, которые обеспечивают развитие процесса воспроизводства материальнотехнических ресурсов. Решение этих вопросов зависит от принятия соответствующих законов, распоряжений, постановлений, указов и прочих нормативно-правовых документов, регулирующих возможности хозяйств вести простое и расширенное воспроизводство.

В целях воспроизводства материально-технических ресурсов аграрного хозяйства отечественного сельскохозяйственного производства большое внимание уделяется Государственной программе развития аграрного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства на 2013–2020 годы и программе обновления парка сельскохозяйственной техники (на период 2012–2014 гг.).

В последние годы, невзирая на рост числа прибыльных организаций и повышение их суммарной прибыли, финансово-экономическое положение аграрных товаропроизводителей неудовлетворительное и не имеет возможностей, для приобретения основных средств за счет собственных источников, исключительно большое значение приобретает привлечение средств инвестирования. В последние годы инвестиции в основной капитал России стали расти; так, за исследуемый период рост увеличился практически в 3 раза. На амортизацию как источник восполнения основных средств приходится от 40 до 25 %. В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал Уральского федерального округа максимальный размер инвестиций приходится на транспортный и промышленный сектор [9].

Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики Уральского федерального округа, %

|

Показатель |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

3,9 |

4,8 |

5,0 |

4,6 |

4,1 |

3,3 |

|

Рыболовство, рыбоводство |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Добыча полезных ископаемых |

13,9 |

14,6 |

13,8 |

13,4 |

13,9 |

15,1 |

|

Обрабатывающие производства |

16,4 |

15,6 |

14,7 |

14,9 |

14,2 |

14,2 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

6,8 |

6,3 |

6,9 |

7,0 |

8,6 |

9,9 |

|

Строительство |

3,6 |

3,7 |

4,0 |

4,6 |

3,6 |

3,9 |

|

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

3,6 |

3,5 |

4,3 |

3,7 |

3,3 |

3,3 |

|

Гостиницы и рестораны |

0,4 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Транспорт и связь |

24,5 |

23,6 |

22,2 |

23,0 |

26,5 |

26,7 |

|

Финансовая деятельность |

1,4 |

1,1 |

1,3 |

1,1 |

1,3 |

1,3 |

|

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

16,8 |

17,0 |

18,3 |

18,4 |

15,3 |

13,3 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование |

1,6 |

1,7 |

1,7 |

1,6 |

1,7 |

1,5 |

|

Образование |

1,9 |

2,1 |

2,2 |

1,9 |

1,8 |

1,9 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

2,6 |

2,7 |

2,5 |

2,4 |

2,3 |

2,3 |

|

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

2,5 |

2,8 |

2,5 |

2,8 |

2,8 |

2,7 |

Опыт последних лет выявил, что кредитование становится одним из реальных источников инвестирования аграрного хозяйства и агропромышленного производства в целом. Фактический размер назначенных аграрному хозяйству кредитов в рамках нацпроекта «Развитие АПК» значительно больше, чем ожидалось первоначально. В то же время размеры данных кредитов значительно ниже, чем требуется инвестиций аграрному хозяйству на предстоящие годы.

Таким образом, направление приоритетного национального проекта «Развитие АПК» коренным способом изменило инвестиционную привлекательность аграрного хозяйства в нашей стране, в том числе регионов УрФО.

Вместе с тем финансово-экономическое положение многих аграрных товаропроизводителей не улучшается, а наоборот, ухудшается. В реальной действительности, то есть в хозяйственной практике, это означает минимизацию собственных источников самофинансирования и самоинвестирования хозяйствующих субъектов села. Наряду с этим на финансово-экономическое положение аграрного хозяйства отрицательно могут повлиять полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2012–2013 гг. крупные инвестиционные кредиты, через 3–4 года наступит время погашения этих кредитов, а принимая во внимание невысокую прибыльность аграрного производства, очень высока вероятность, что часть этих кредитов либо не будет погашена вовремя, либо будет погашена, но не в положенные сроки. В конечном итоге, все это может явиться причиной к увеличению размера просроченной кредиторской задолженности в аграрном хозяйстве.

В рамках отдельной сельскохозяйственной организации необходимо установление оптимального временного цикла (сроков службы) воспроизводства основных фондов. Установление подобных циклов с учетом определенных условий эксплуатации фондов, финансовых возможностей их обновления и расширения даст возможность сельхозтоваропроизводителям установить величину производственной мощности, обозначить стратегическую линию по ее наращиванию, а кроме того, осуществить экономически аргументированную политику пополнения, списания и укрепления в рабочем состоянии различных машин и установок. Это снизит величину текущих затрат и повысит эффективность их инвестиционной деятельности.

Вместе с тем имеется потребность экономического объяснения каждого управленческого решения. Неоправданное снижение длительности воспроизводственного цикла вызовет значительный приток средств в инновацию и снизит эффективность использования действующего парка тракторов и сельскохозяйственных машин за счет существенного недоиспользования его производственного потенциала. С учетом выше- изложенного задача сводится к установлению такого временного цикла воспроизводства, при котором могла бы полнее реализоваться возможность эффективного использования машин, учитывались бы техникоэкономические преимущества новых фондов и финансовые способности сельхозтоваропроизводителя по реализации принятого решения.

Срок службы конструктивных элементов представлен экономически оптимальным сроком замены отдельных агрегатов, узлов и деталей машин, а срок службы неконструктивных частей - экономически целесообразным сроком возобновления; монтажа машин, их регулировки, смазки и окраски, которые по существу определяют периодичность мероприятий системы технического обслуживания и ремонта [3, 7].

При создании системы планово-предупредительного ремонта (ППР) действующей системы технического обслуживания и ремонта машин в аграрном хозяйстве, с целью определения периодичности мероприятий, пользовались практическими данными и соображениями, обеспечивающими бесперебойную работу оборудования и машин, исполняя дальнейшую практическую проверку выбранной периодичности по признакам экономичности, а при необходимости уточняя ее по мере накопления дополнительных данных.

Если хозяйство продолжает эксплуатацию машины после оптимального срока ее службы, то оно нерационально затрачивает средства на приобретение ускоренно изнашиваемых сменяемых частей, на проведение усложненного ремонта старой машины, на обеспечение возрастающих расходов эксплуатационных материалов или на все это вместе взятое (в определенном сочетании), так как возможности рационального использования машины уже исчерпаны.

Все это может относиться к любой машине хозяйства; таким образом, имеются единые связи, определив которые, можно аналитически определить оптимальные сроки службы машин и их конструктивных и неконструктивных элементов, а также отыскать закономерности общего процесса изменения эффективности использования в производстве как самой машины, так и потребляемых в связи с ее работой материалов, запасных частей, труда, энергии за весь срок ее службы [1,2].

Физический износ машины проявляется в снижении ее годности. Моральный износ не снижает годности машины выполнять свои функции в производстве; он изменяет экономическое положение данной машины при появлении новых, более дешевых или более производительных, таким образом, более прогрессивных и экономичных машин того же назначения. Моральный износ представлен непрерывным процессом и в ряде случаев проявляется весьма заметно. Непрерывный моральный износ машин, равно как и других средств производства, является экономическим результатом технического прогресса [2-4].

Различают две формы морального износа: первая происходит от удешевления выпускаемых новых машин с уже имеющимися параметрами; вторая - от выпуска более производительных и экономичных машин или от полной замены данного вида производства новым, наиболее доступным и удовлетворяющим те же потребности [7].

Таким образом, принимая во внимание недостаток инвестиционных ресурсов, с целью широкомасштабного развития аграрного хозяйства разумно сосредоточить усилия хозяйствующих субъектов села, государства, частного инвестора и заемного капитала на производстве важнейшего вида сельскохозяйственной продукции - зерна, причем как продовольственного, так и фуражного.

Программа обновления парка сельскохозяйственной техники (на период 2012-2014 гг.) и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства на 2013-2020 годы - важнейшие документы, являющиеся основанием для активизации инвестиционной деятельности и усовершенствования материально-технической базы аграрного хозяйства. Вместе с тем решения, предусмотренные этими документами, не смогут коренным образом переломить ситуацию в аграрном хозяйстве в лучшую сторону, а отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители пока что слабо влияют на продовольственный рынок России. Кроме того, слабым звеном является и то, что предусмотренный в нем механизм государственной поддержки сельского хозяйства в форме льготных инвестиционных кредитов приемлем, доступен только лишь для экономически крепких сельскохозяйственных организаций. В этой связи Государственная программа развития аграрного хозяйства требует существенной корректировки в части методологии регулирования и стимулирования агропродоволь-ственного рынка, и прежде всего рынка зерна. Объективная необходимость регулирования агропродоволь-ственного рынка обусловлена еще и тем, что к началу 2013 г. по сравнению с 2012 г. мировые цены на пшеницу выросли с 300 до 340 долл. США за тонну. Рост мировых цен повлечет за собой усиление динамики экспорта зерна из России, что и обуславливает необходимость активизации государства в закупках продовольственного и фуражного зерна в более значительных объемах. В России государством заготавливается всего лишь 1,5–2 млн тонн продовольственного зерна для проведения товарных интервенций на агропродо-вольственном рынке [9].

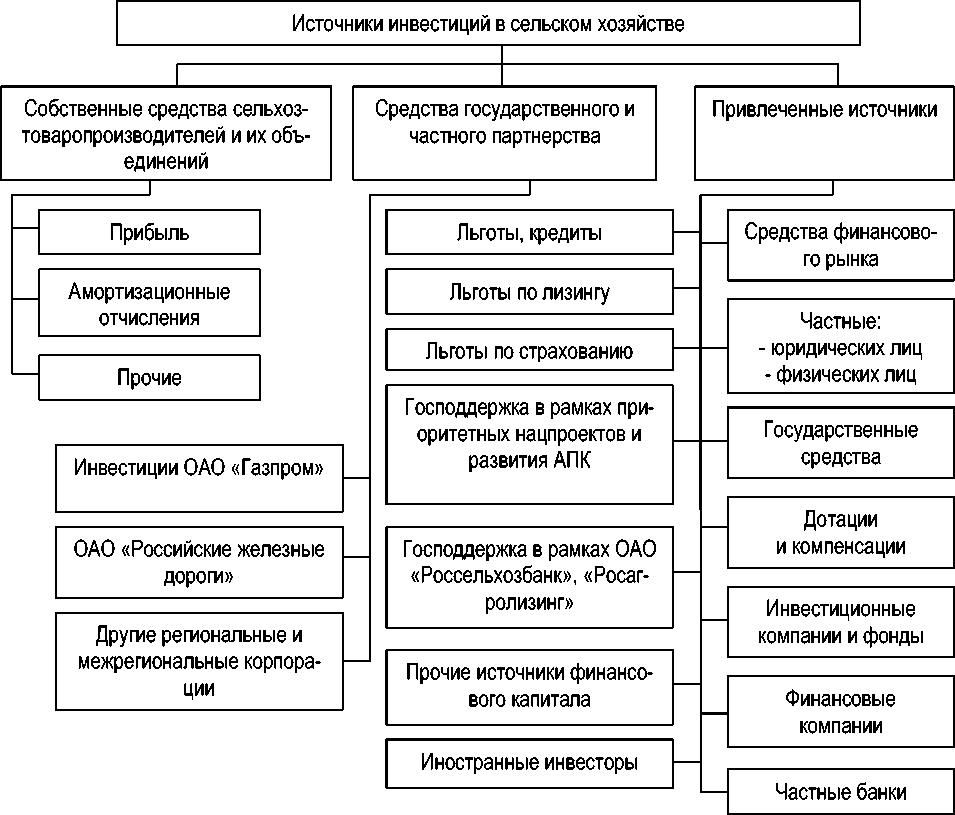

Для решения народно-хозяйственной проблемы предлагается установление государственного агропро-довольственного заказа – системы квот на поставку агропродовольственной продукции и его стимулирование на федеральном и региональном уровнях, модель которого представлена на рисунке 2. К тому же, в рамках агропродовольственного заказа действием регулирования должны быть охвачены как аграрное производство, так и другие сферы воспроизводственного процесса (заготовка, хранение и реализация конечной продукции АПК). Установление агропродовольственного заказа и системы квот на поставку агропродовольственной продукции государству создаст необходимый запас для предотвращения продовольственной зависимости России в условиях постоянного и ничем не оправданного роста экспорта зерна в другие страны [5, 8].

товарные потоки зерна —► денежные потоки зерна с денежные потоки из фонда финансиро- рынка вания

Рис. 2. Принципиальная организационная модель формирования государственного агропродовольственного заказа на поставку сельскохозяйственной продукции в рамках воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве

Из представленной модели очевидно, что в выполнении продовольственного федерального заказа и формировании запаса продовольственного зерна задействованы важнейшие государственные институты ОАО «Росагролизинг» и «Россельхозбанк». Первый выполняет поставку сельскохозяйственной техники, оборудования по лизингу на льготных условиях. Второй институт представляется важнейшим государственным оператором по выделению льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям. В предложенной модели задействованы в основном функционирующие ранее государственные институты. Только одна новая структура – это Госкорпорация по формированию стратегического запаса и регулированию рынка зерна – основное связующее звено между государственными институтами и поставщиками сельскохозяйственной продукции.

В функции Госкорпорации должны войти следующие: размещение и формирование государственного заказа на зерно, распределение зерна по государственным и рыночным каналам, взаимодействие с государственными органами и ведомствами по регулированию рынков зерна в России, урегулирование таможенных пошлин на экспорт зерна, взаимодействие с департаментами продовольствия субъектов РФ, проведение товарных интервенций [9].

Помимо этого, продовольственный заказ – системы квот на поставку агропродовольственной продукции – даст возможность реализовать здоровую рыночную конкуренцию на агропродовольственном рынке страны, оживить деятельность всех хозяйствующих субъектов, участвующих в обеспечении этого заказа независимо от их финансово-экономического состояния и организационно-правового статуса.

Установление государственного агропродовольственного заказа – системы квот на поставку агропро-довольственной продукции в практику сельскохозяйственного производства – потребует усовершенствования экономических отношений: с одной стороны – между предприятиями-смежниками АПК; предприятиями-организациями, участвующими в осуществлении агропродовольственного заказа, и государством – с другой. Прежде всего, эти отношения коснутся совершенствования ценового механизма, системы кредитования сельскохозяйственного производства, государственного регулирования воспроизводства материальнотехнических ресурсов, а также обоснования различных моделей инвестирования в сельскохозяйственное производство, залоговых операций при производстве, заготовке и реализации важнейших видов сельскохозяйственной продукции.