Государственное управление развитием региональной пенсионной системы

Автор: Ойкин В.Г.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Реформирование пенсионной и налоговой систем

Статья в выпуске: 3 (169), 2012 года.

Бесплатный доступ

Региональная пенсионная система (или РПС), понимаемая как составная часть общероссийской пенсионной системы со всеми её функциональными элементами, представленными на региональном уровне, представляет собой экономическое явление, соединяющее в себе как черты, единые для всей пенсионной системы страны, так и элементы, отражающие особенности социально-экономической жизни конкретной территории. Предлагаемая интерпретация региональной пенсионной системы рассматривает её как составную часть систем более высокого уровня: с одной стороны, пенсионной системы страны в целом, с другой стороны, единой социально-экономической системы конкретного субъекта Российской Федерации

Региональная пенсионная система, субъект российской федерации, пенсионное страхование, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/143181613

IDR: 143181613

Текст научной статьи Государственное управление развитием региональной пенсионной системы

Любая социально-экономическая система имеет историческую и пространственную локализацию, то есть имеет определенные временные, географические, культурные, политические и экономические рамки. При этом следует отметить, что в связи с усложнением социально-экономических систем и увеличением функций государства в современном мире все большее распространение получают сложные, многоуровневые системы управления1. Управляющее воздействие на экономический объект должно учитывать внешнюю среду существования и социально-экономические детерминанты развития управляемой системы.

Дополнительно оговоримся, что под термином региональная пенсионная система (или РПС) понимается не узкоспециальная структура по вовлечению работодателей, граждан и других субъектов региона в различные схемы добровольного пенсионного страхования с возможностью использования долгосрочного инвестиционного ресурса2, а, именно, составная часть общероссийской пенсионной системы.

В настоящее время пенсионные схемы, охватывающие все население субъекта (любого) Российской Федерации, включают:

-

– обязательное пенсионное страхование (в том числе, накопительное);

-

– государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий гражданского населения;

-

– государственное пенсионное обеспечение военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей;

-

– пенсионное обеспечение государственных служащих и других граждан из средств региональных бюджетов;

-

– пенсионное обеспечение муниципальных служащих и других граждан из средств муниципальных бюджетов;

-

– дополнительное пенсионное обеспечение в рамках корпоративных и открытых (розничных) пенсионных схем (негосударственные пенсионные фонды).

Ключевым элементом этой структуры, разумеется, является региональный сегмент системы обязательного пенсионного страхования. Он охватывает подавляющее большинство населения региона, а также является, на наш взгляд, базовым для определения стандартов пенсионной услуги для других категорий лиц.

Рассматриваемая система является объектом управления со стороны различных факторов. Важнейшим субъектом управления, на наш взгляд, является представитель государственного страховщика и региональные органы законодательной и исполнительной властей.

Внешними факторами, определяющими основные параметры РПС, являются: демографическая ситуация, состояние экономики и рынка труда, а также уровень социального развития региона.

Одним из самых мощных по силе воздействия на пенсионную систему факторов остается демографический, определяющий численность пенсионеров и застрахованных лиц и их соотношение.

Демографическая ситуация в большинстве регионов Российской Федерации характеризуется постоянным снижением численности населения, возрастанием доли старших поколений в общей численности, снижением доли людей трудоспособного возраста. Например, в Ивановской области эти тренды выражены очень отчетливо – в настоящее время регион теряет до 1% численности населения ежегодно)3. Устойчивая депопуляция по причине низкой рождаемости и высокой смертности, высокий уровень демографической старости негативно влияет на развитие РПС, усиливая нагрузку пенсионной системы на экономику региона.

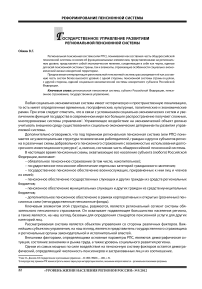

На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в Ивановской области характеризуется снижением численности населения, что является следствием отрицательного результата естественного воспроизводства. Если в 1988 г. число умерших превысило число родившихся в 1,03 раза, то в 2009 г. – 1,75 раз. Численность постоянного населения Ивановской области за период с 2002 г. до 2009 г. снизилась почти на 90 тыс. чел. или на 7,6% (рис. 1).

Рис. 1. Численность постоянного населения Ивановской области на начало года, тыс. чел.

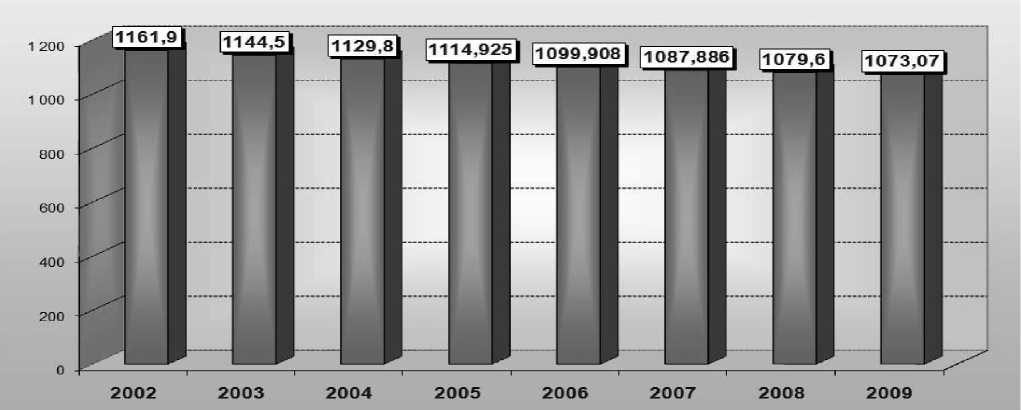

Естественной убылью населения в 2009 г. была охвачена вся территория области, тогда как в 1988 г. в шести городах и районах региона наблюдался естественный прирост. Естественная убыль населения в 2009 г. составила 8 в расчете на 1000 человек населения.

Однако необходимо отметить, что естественная убыль населения с 2002 г. сократилась на 43% и в 2009 г. составила 8,5 тыс. человек против 15,0 тыс. человек в 2002 г.

Негативные изменения наблюдаются и в соотношении мужчин и женщин. На начало 2009 г. численность женщин в Ивановской области превысила численность мужского населения на 118 тыс. чел., то есть на каждую тысячу мужчин приходилось 1247 женщин.

Преобладание представителей мужского пола сохраняется в целом для населения моложе трудоспособного возраста. Гендерная ситуация изменяется с 30-летнего возраста, когда численность мужчин начинает уменьшаться по отношению к числу женщин и в возрасте 60 лет мужчины составляют около 40% населения региона. Наиболее парадоксальная диспропорция лиц противоположных полов проявляется в возрасте старше трудоспособного, когда мужчины составляют лишь 30% населения региона (рис. 2).

Рис. 2. Естественный и миграционный прирост (убыль) в Ивановской области (по данным Росстата) в 2003-2009 гг.

В миграционных процессах в 2008-2009 гг. отмечен миграционный прирост населения, 3098 и 1967 человек, соответственно. Следует заметить, что миграционный приток, которым характеризуется механическое движение в области, не в состоянии компенсировать естественную убыль численности населения региона.

Ивановская область находится на очень высоком уровне демографической старости. В 2008 г. коэффициент старения населения составил 20,73%, то есть на 100 жителей области приходилось 21 человек в возрасте 60 лет и старше.

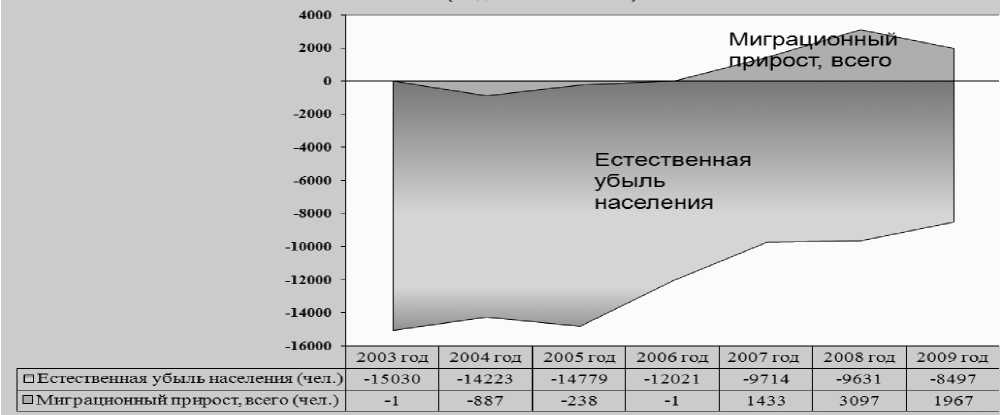

В рассматриваемый период наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса численности населения в возрасте моложе трудоспособного (с 2003 по 2009 гг. снижение составило 1,78 процентных пункта) и увеличение доли численности населения трудоспособного возраста и доли численности населения в возрасте старше трудоспособного. При этом абсолютные показатели численности населения по всем возрастным группам постоянно снижаются (рис. 3).

Рис. 3. Распределение численности населения по возрастным группам в Ивановской области (на начало года)

Указанные особенности демографической ситуации характеризуют региональную пенсионную систему как финансово неустойчивую, поскольку прогнозируемое сокращение численности трудоспособного населения «сжимает» базу доходной части и, наоборот, рост численности пенсионеров увеличивает пенсионные обязательства системы.

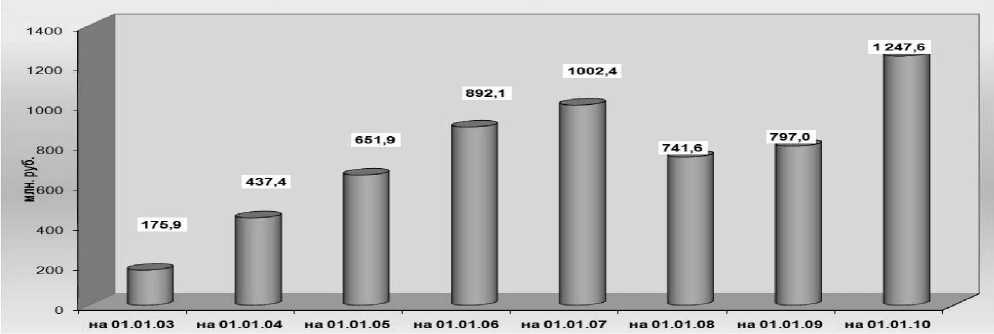

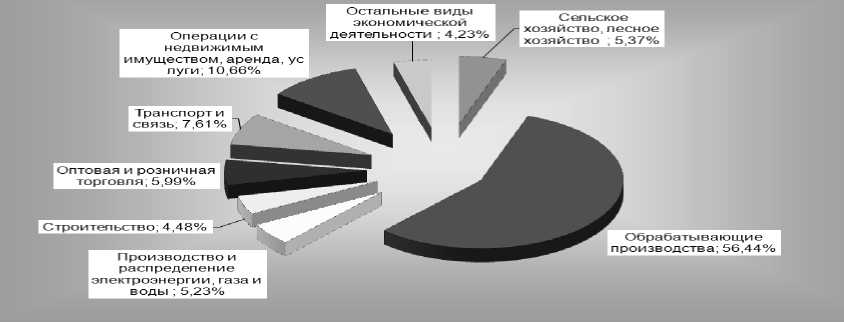

Экономика Ивановской области имеет выраженный индустриальный характер: в настоящее время в структуре валового регионального продукта 45% составляет производство товаров, 50% – производство услуг, 5% – чистые налоги. Ведущей отраслью, формирующей ВРП, является промышленность. Структура экономики области определяет структуру и объемы занятости населения, уровень его доходов, что, в свою очередь, детерминирует основные показатели региональной пенсионной системы. Особенностью области являлся до последнего времени высокий удельный вес легкой промышленности, в частности, текстильной подотрасли с преобладанием женского труда, что привело к накоплению несколько повышенного уровня пенсионных прав застрахованных лиц, в связи с досрочным пенсиони-рованием работников некоторых текстильных профессий. Резкий спад производства в регионе привел к росту задолженности по страховым взносам в ПФР (динамика и структура задолженности представлена на рис. 4 и 5), совокупный объем которой к настоящему времени составляет почти 1,5 млрд руб. или 65% от месячной потребности на выплату страховой части трудовой пенсии (2010 г.).

Рис. 4. Динамика задолженности по страховым взносам на ОПС

Региональный рынок труда для региональной пенсионной системы является определяющим внешним фактором. На этом рынке происходит формирование спроса и предложения на рабочую силу, осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок и тем самым закладываются основы формирования будущих пенсионных прав занятого населения. Ключевыми элементами пенсионной формулы являются минимально необходимый страховой стаж и объем перечисленных за застрахованное лицо страховых взносов, оба из которых складываются в сфере занятости.

Рис. 5. Задолженность по страховым взносам на ОПС еа 1 января 2010 г. по видам экономической деятельности в Ивановской области [7]

Средняя заработная плата в Ивановской области значительно отстает от средней заработной платы по стране, что негативно сказывается на доходной базе обязательного пенсионного страхования и накоплении пенсионных прав будущих пенсионеров. Так, номинальная средняя заработная плата за 2010 г. в реги- оне в 1,59 раза ниже, чем аналогичный показатель по стране (13 119 руб. против 20 838 руб.). Данная негативная тенденция свидетельствует об относительно низком объеме накапливаемых пенсионных прав, что может привести в будущем к снижению уровня пенсионного обеспечения жителей области.

Значительная дифференциация регионов России по уровню минимальной заработной платы – важнейшего социального стандарта привлекает внимание ученых-экономистов, которые указывают на обратную зависимость между относительным уровнем минимальной заработной платы и уровнем занятости населения. Так, для Ивановской области характерно сочетание более низкого индекса Кейтца (соотношение минимальной и средней заработных плат) с более высоким уровнем занятости4.

Уровень социального развития региона оказывает опосредованное влияние на региональную пенсионную систему, определяя уровень дополнительной материальной поддержки малоимущим категориям пенсионеров в виде региональной социальной доплаты. В данном контексте пенсия рассматривается в качестве одного из нескольких источников дохода населения региона и должна быть сбалансирована с другими видами выплат. Для поддержания минимального жизненного стандарта – регионального прожиточного минимума пенсионера – в Ивановской области в 2010 г. произведена социальная доплата 6,3% пенсионеров на общую сумму 258,7 млн руб., что составляет 0,8% от годовой пенсионной выплаты в регионе. Специалистами отмечается взаимозависимость между уровнем и образом жизни населения. Так, за последние 20 лет произошли изменения в структуре потребления и образе жизни россиян5, которые однозначно демонстрируют рост рыночных отношений, которые диктуют иные, чем ранее подходы к пенсионной системы.

Расширение рыночных отношений способствует появлению более сложных форм организации управления, которые используют наряду с привычными вертикальными также и горизонтальные взаимодействия между субъектами пенсионной системы, что значительно усложняет управление её функционированием и развитием.

В качестве особого фактора влияния, который интересен для дальнейшего изучения, можно назвать социально-культурные традиции региона (или группы регионов), отношения к старости, пожилым, малоимущим и т.п. Всю совокупность внешних факторов влияния на развитие региональной пенсионной системы можно рассматривать в качестве элементов культуры данного региона в части формирования общественно-государственного механизма (адаптированного к конкретным историческим условиям) обеспечения нетрудоспособных лиц, нуждающихся в материальной поддержке.

Сложная совокупность внешних воздействий создает до некоторой степени уникальную (по некоторым показателям – типичную для Центральной России) картину состояния региональной пенсионной системы Ивановской области. Набор показателей РПС довольно многообразен, остановимся на двух важнейших для оценки текущего состояния системы. К ним относится:

-

– величина обеспеченности финансовыми средствами, аккумулированными на территории области для выплаты страховой части трудовой пенсии;

-

– коэффициент замещения пенсией утраченного заработка застрахованного лица.

Для рассматриваемого региона характерна традиционно низкая обеспеченность собственными средствами (как следствие кризисных явлений 90-х гг. XX в.), которая на конец 2011 г. составляла не более 30,7% от потребности на выплату страховой части трудовой пенсии (основной составляющей пенсионной выплаты в регионе). С другой стороны, накопленные еще в дореформенный период пенсионные права застрахованных лиц (особенно «льготных» профессий) являются причиной довольно высокого уровня замещения утраченного заработка, рассчитываемого как соотношение размеров средней по региону трудовой пенсии по старости и средней заработной платы. По итогам 2011 г. он составляет 58,8%.

Учет факторов внешнего воздействия на пенсионную систему осуществляется в рамках актуарных моделей. Прогнозирование развития пенсионной системы возможно в рамках дискретных моделей, которые состоят из сочетания трех базовых институтов пенсионного обеспечения: социальная помощь, добровольное пенсионное страхование и обязательное пенсионное страхование. Их оптимальное сочетание – задача пенсионной реформы.6

Актуарная модель Пенсионного фонда Российской Федерации, учитывая факторы стабильности пенсионной системы: социально-демографические, макроэкономические, трудовые, а также уровень развития системы пенсионного страхования, сводит их к главному регулятору – ставке страховых взносов в ПФР7. То есть воздействие на систему предполагается главным образом на федеральном уровне посредством перераспределительных механизмов в рамках Фонда, исключая, по большому счету, региональный фактор.

Однако различия регионов, основанные на особенностях культуры, экономики, качества населения и других факторах, с неизбежностью порождают необходимость проведения актуарных исследований на уровне субъекта федерации. Потребность в этом также велика при определении социально-экономической стратегии развития региона. На наш взгляд, пенсионная проблематика недостаточно учитывается при разработке подобных программ, авторы которых, видимо, относят её к сугубо федеральным задачам.

С позиции системного подхода регион можно представить как объект стратегического управления, включающий в себя совокупность взаимосвязанных макроподсистем, в числе которых выделяют и социальную сферу, в состав которой входят все отрасли воспроизводства и духовного развития населения региона8. Представляется, что региональная пенсионная система – один из ключевых элементов этой макроподсистемы, поскольку охватывает все население, начиная с трудоспособного возраста (а также некоторые категории и более раннего возраста).

По мнению некоторых авторов, действующая российская пенсионная система способна обеспечивать долгосрочную устойчивость лишь на уровне минимальных требований9. Полагаем, что достижение более высоких пенсионных стандартов возможно только при реализации пенсионных проектов на региональном уровне, а также при условии выверенного управляющего воздействия региональных властей на социально-экономические факторы, под влиянием которых формируется и развивается региональная пенсионная система.

Оценка социально-экономического состояния региона, от которого напрямую зависит состояние региональной пенсионной системы, базируется на анализе целого ряда факторов, позволяющем разным авторам с некоторой степенью вариативности выделять высокоразвитые, среднеразвитые и слаборазвитые группы регионов. Соответствующие уровню социально-экономического развития субъекта федерации региональные пенсионные системы характеризуются, прежде всего, уровнем финансовой обеспеченности для осуществления текущих пенсионных выплат. По этому основанию выделяются три группы региональных пенсионных систем: финансово самодостаточные, избыточные («доноры») и финансово дефицитные («реципиенты», получающие дотации на выполнение текущих обязательств).

В Российской Федерации сохраняется значительная региональная дифференциация в этом отношении. Причем б о льшую группу составляют регионы, имеющие дефицит собственных средств для обеспечения текущих пенсионных выплат. Так, пенсионная система Ивановской области является типичным представителем группы дефицитных региональных пенсионных систем, более чем на 64% зависящая от централизованных дотаций для финансирования страховой части трудовой пенсии без учета затрат на проведение валоризации пенсий (по итогам 2011 г.).

Рассматривая региональную пенсионную систему в качестве объекта управления, выделим три основные группы проблем, на решение которых должно быть направлено государственное управляющее воздействие.

К первой группе проблем следует отнести проблемы эффективности системы, которая (эффективность) понимается как стремление к достижению целевых установок пенсионной системы. Проблемами эффективности региональной пенсионной системы, на наш взгляд, являются:

-

– общественно недостаточный уровень текущего пенсионного обеспечения;

-

– общественно недостаточный уровень накопления пенсионных прав застрахованных лиц;

-

– неполная мобилизация начисленных страховых взносов страхователей;

-

– незначительная доля негосударственной составляющей региональной пенсионной системы, что не позволяет адекватно распределить социальные риски, страхуемые пенсионной системой между государством, бизнесом и застрахованными лицами.

Вторая группа проблем развития РПС – проблемы устойчивости:

-

– высокий уровень нагрузки пенсионной системы на население и экономику региона;

-

– низкий ур овень финансовой обеспеченности за счет источников регионального происхождения;

-

– высокая доля «нестраховой» составляющей в общем объеме пенсионных выплат;

-

– недостаточность мотивации застрахованных лиц на инициативное участие в пенсионной системе.

К проблемам собственно управляемости (в узком понимании) относятся:

-

– отсутствие «пенсионно ориентированной» социально-экономической региональной стратегии развития;

-

– неоптимальная структура территориальных органов государственного страховщика – ПФР;

-

– неинтегрированность информационной базы региональной пенсионной системы;

-

– неразвитость инфраструктуры негосударственной пенсионной сферы в регионе.

Решение задач по совершенствованию региональной пенсионной системы возможно в результате целенаправленной деятельности двух основных субъектов управления на региональном уровне: представителя государственного страховщика системы обязательного пенсионного страхования – Отделения ПФР по соответствующему(им) субъекту(ам) федерации, а также региональных органов власти (законодательной и исполнительной).

Каковы же способы воздействия субъектов управления на управляемую подсистему? Исходя из сложности управляемого объекта, можно утверждать, что методика его управления также многообразна. Однако в качестве основной классификации выделим два уровня управленческих действий по характеру их воздействия на региональную пенсионную систему: методы непосредственного воздействия на участников РПС и методы, оказывающие опосредованное воздействие на систему. Если для представителя государственного страховщика более характерны методы прямого воздействия, то региональные власти чаще оказывают косвенное влияние на пенсионную систему, главным элементом которой является обязательное пенсионное страхование, имеющее федеральную правовую основу.

Итак, на региональном уровне одним из управляющих субъектов является территориальный орган государственного страховщика – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, в основные функции которого входит:

-

– администрирование страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию;

-

– назначение и финансирование выплаты пенсий (трудовых и по государственному пенсионному обеспечению);

-

– персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц системы обязательного пенсионного страхования, зарегистрированных на территории субъекта федерации;

-

– назначение и финансирование социальных выплат отдельным категориям граждан.

Региональный территориальный орган государственного страховщика имеет статус самостоятельного юридического лица и образует с подведомственными органами, созданными на муниципальном уровне, единую структуру на территории соответствующего субъекта федерации. Таким образом, из трех уровней организации пенсионного процесса в регионе представлено два: региональный и муниципальный. Причем, выделяется несколько видов организационных структур в различных регионах страны.

Наиболее распространенный вариант – система в составе регионального отделения по соответствующему субъекту федерации и подведомственных органов (управления или отделы ПФР) в отдельных или группах муниципальных образований. Ряд региональных Отделений ПФР организованы в качестве единого юридического лица для всей территории региона. Тенденция централизации пенсионного бизнес-процесса проявляется в создании Отделений для двух субъектов федерации: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также в случаях объединения нескольких субъектов федерации в один: например, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа.

В ряде субъектов федерации Отделение выступает как в качестве регионального центра управления, так и выполняет функции по организации пенсионного процесса первичного уровня в областном центре.

Наконец, еще одной разновидностью организационной структуры является наличие нескольких самостоятельных юридических лиц, разделенных по функциональному признаку, в частности, Центр по начислению и выплате пенсий.

Реализуемое направление развития региональных пенсионных систем в сторону усиления централизации управленческих функций и финансовых потоков сталкивается в настоящее время с ограничениями технологического порядка. Значительный объем информации, накопленный в пенсионной системе о застрахованных лицах, страхователях, других субъектах пенсионного страхования и категорий получателей социальных выплат имеет сложную структуру хранения и обработки. Для установленных алгоритмов информационных потоков требуется мощная вычислительная техника, недостаток которой разрешается в на- стоящее время путем изменения архитектуры баз данных и технологической структуры в сторону их децентрализации.

Важнейшим направлением развития сегмента обязательного пенсионного страхования территориального уровня является широкое распространение клиентских служб, что позволяет разграничить собственно управленческие функции и функции по обслуживанию получателей пенсионной услуги.

Возложение на государственного страховщика обязательного пенсионного страхования и его территориальные органы функций, непосредственно не связанных с пенсионным процессом: по назначению и финансированию различных социальных выплат, следует признать избыточным, усложняющим основной технологический процесс.

Существующая информационная структура содержит слабо взаимоувязанные модули: унаследованный из прошлого массив информации о получателях пенсий, две параллельные базы данных о страхователях (плательщиках страховых взносов) и комплекс персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц, зарегистрированных на территории данного региона (безотносительно к месту их проживания и осуществления трудовой и иной инициативной деятельности, приносящей доход).

С целью решения задачи повышения эффективности региональной пенсионной системы необходимо создать единую интегрированную информационную структуру, основными компонентами которой должны стать два информационных ядра – комплекс информации о застрахованных лицах и комплекс информации о страхователях. Технологические модули, реализующие различные функциональные задачи системы, могут служить приложениями к интегрированной базе данных. Особую важность интегрированные информационные ресурсы имеют для целей проведения актуарных исследований.

Следует отметить ограниченность возможностей регионального воздействия на развитие РПС. Региональные административные и экономические субъекты способны оказать влияние на изменение внешних факторов, которые опосредованным образом воздействуют на пенсионную систему. Главными факторами среди них, как уже отмечалось, являются органы государственной власти региона, в компетенцию которых входит проведение социально-экономической политики в региональном масштабе, затрагивающей все сферы внешней среды рассматриваемой системы.

Представляется, что механизм государственного управления развитием региональной пенсионной системы должен включать следующие направления: нормативное, экономическое, социальное и организационное.

Из арсенала специального управленческого инструментария органов государственной власти можно выделить меры, которые потенциально можно применять для решения различных задач, стоящих перед пенсионной системой региона:

-

– осуществление нормотворческой деятельности;

-

– управление объектами государственной собственности;

-

– осуществление разрешительной, регистрационной и лицензионной деятельности;

-

– принятие решения об образовании, реорганизации и ликвидации организаций, подведомственных соответствующим органам государственного управления;

-

– финансовая поддержка из регионального бюджета отдельных отраслей, организаций;

-

– установление стандартов;

-

– установление запретов, правоограничений;

-

– принятие решения о заключении публично-правовых договоров;

-

– размещение государственного заказа;

-

– применение мер административного принуждения;

-

– проведение поощрительных и иных стимулирующих мероприятий.

Нормотворчество региональных властей по вопросам установления условий пенсионирования муниципальных служащих, льгот и специальных надбавок другим категориям пенсионеров региона оказывает непосредственное влияние на РПС. Важнейшим правомочием властей субъекта федерации в пенсионной сфере является также установление такого социального стандарта как прожиточный минимум пенсионера.

В числе приоритетных выделяется проблема уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работодателями и предпринимателями региона. Контроль над уплатой страховых взносов всеми страхователями, с которыми аффилированы органы власти, помимо прямого предписания с их стороны, может быть дополнено мерами экономического характера в виде страхования риска неуплаты страховых платежей.

Важнейшим условием полноты сбора взносов является легализация всего объема доходов, на которые начисляются страховые взносы. Как показывает практика, меры по выведению доходов населения региона «из тени» приводят к повышению поступления страховых взносов, что одновременно сокращает дефицит региональной пенсионной системы и повышает уровень накапливаемых пенсионных прав будущих пенсионеров. Органы власти региона вправе использовать административные меры воздействия на субъекты предпринимательской деятельности, допускающие нарушение законодательства об оплате труда.

Для многих субъектов федерации характерны, в числе прочих, две социально-экономические проблемы: низкий уровень жизни пенсионеров вследствие недостаточных размеров государственных пенсий и нехватка инвестиционных ресурсов для развития экономики региона. Обе эти проблемы можно решить за счет использования одного финансового инструмента – негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения. До настоящего времени проблемой является неразвитость инфраструктуры пенсионного страхования во многих субъектах Российской Федерации. Создание территориальных пенсионных схем с участием региональных властей – один из способов развития пенсионной системы с участием работодателей и населения региона.

Полагаем, что в общем инструментарии управления развитием региональной пенсионной системой важное значение имеет деятельность региональных властей по поддержке специализированных образовательных программ «пенсионной грамотности», направленных на воспитание нового поколения застрахованных лиц с более широкой ориентацией на многоуровневую пенсионную модель, утилизирующую ресурсы государства, страхователей и застрахованных лиц для поддержания финансовой стабильности пенсионной системы. Отдача от целенаправленной и системной работы в образовательной сфере (в совокупности с иными мерами по развитию пенсионной системы в этом направлении) даст положительный эффект в виде повышения активности застрахованных лиц в вопросах контроля над уплатой страховых взносов, инициативного участия в дополнительных пенсионных схемах, более персонально ответственного планирования своего финансового состояния при наступлении социальных пенсионных рисков.

Решение главной задачи региональной пенсионной системы – поддержание достойного уровня материального обеспечения нетрудоспособных лиц достигается усилиями многих субъектов: государства, региональных властей, страхователей, представителей специального страхового бизнеса, а также самих застрахованных лиц. Поэтому проведение «пенсионно ориентированной» региональной политики предполагает, во-первых, создание благоприятной среды для развития пенсионных технологий, а, во-вторых, учет состояния и развития РПС при принятии решений в социально-экономической области (в сфере экономики, рынка труда, демографии и социального обеспечения).

В заключении отметим, что решение проблем государственного управления развитием региональной пенсионной системы должно базироваться на анализе набора индикаторов состояния РПС, мониторинг которых следует регулярно проводить в рамках актуарных исследований регионального масштаба. При этом принципиально важным является учет разнофакторных особенностей конкретного региона.

-

1. Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования: Учеб. пособие для вызов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА,– 2004, с. 208.

-

2. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. – М.: ИКФ «ЭКМОС», – 2002, с. 94.

-

3. Жигалова Н.Е. Стратегическое управление развитием территорий: автореф. дисс. … канд. эк. наук – Нижний Новгород: Волго-Вятская академия гос. службы. – 2003, с.11.

-

4. Е. Гурвич. Перспективы российской пенсионной системы.// Вопросы экономики. – 2007, № 9, с. 56.

-

5. Уровень и образ жизни населения России в 1989 – 2009 годах: докл. к ХII Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5-7

-

6. Актуарная модель развития пенсионной системы России /Соловьев А.К., Донцова С.А., Кувалкина Е.А. [и др.]: Препринт WP2/2003/02. – М.:ГУ ВШЭ, – 2003, с. 4

-

7. Диаграммы составлены на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области группой по актуарным расчетам Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области.

апреля 2011 г. / Г.В. Андрущак и др.; рук. авт. колл. Е.Г. Ясин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: дом Высшей школы экономики, – 2011, с. 84-85.

Список литературы Государственное управление развитием региональной пенсионной системы

- Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования: Учеб. пособие для вызов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА,- 2004, с. 208. EDN: QQFFST

- Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. - М.: ИКФ «ЭКМОС», - 2002, с. 94.

- Жигалова Н.Е. Стратегическое управление развитием территорий: автореф. дисс. … канд. эк. наук - Нижний Новгород: Волго-Вятская академия гос. службы. - 2003, с.11. EDN: NMFTNH

- Е. Гурвич. Перспективы российской пенсионной системы.// Вопросы экономики. - 2007, № 9, с. 56. EDN: JVJAYL

- Уровень и образ жизни населения России в 1989 - 2009 годах: докл. к ХII Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5-7 апреля 2011 г. / Г.В. Андрущак и др.; рук. авт. колл. Е.Г. Ясин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: дом Высшей школы экономики, - 2011, с. 84-85.

- Актуарная модель развития пенсионной системы России / Соловьев А.К., Донцова С.А., Кувалкина Е.А. [и др.]: Препринт WP2/2003/02. - М.:ГУ ВШЭ, - 2003, с. 4. EDN: QQBYCP

- Диаграммы составлены на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области группой по актуарным расчетам Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области.