Государственный и муниципальный земельный контроль: анализ практики, предложения по совершенствованию

Автор: Герасимов Андрей Андреевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Земельный вопрос

Статья в выпуске: 10 (121), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена методологическим, экономическим, правовым, организационным и иным аспектам дея- тельности федеральных и муниципальных органов земельного контроля в сфере управления земельными ресурсами в современной России. В результате анализа деятельности государственных и муниципальных инспекторов по использованию и охране земель автор делает вывод о том, что причины неэффективности государственного и муниципального земельного контроля обусловлены несовершенством государственной политики в сфере земельных отношений. Предложены пути совершенствования государственного и муници- пального земельного контроля в системе государственного и муниципального управления.

Земельные ресурсы, рациональное использование земли, управление земельными ресурсами, государственный земельный контроль, муниципальный земельный контроль, пробелы законодательства

Короткий адрес: https://sciup.org/170152105

IDR: 170152105

Текст научной статьи Государственный и муниципальный земельный контроль: анализ практики, предложения по совершенствованию

Как известно, управление земельными ресурсами представляет собой систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на земельные отношения, основанное на познании объективных закономерностей в целях обеспечения рационального и эффективного функционирования земельных ресурсов страны. При этом под рациональным использованием земли, по справедливому замечанию А.А. Варламова, следует понимать наиболее эффективный (с точки зрения обеспечения потребностей государства и общества) способ ее использования с учетом конкретных природных, экономических, социальных и политических условий в соответствии с объективно существующими принципами взаимодействия общества и природы [24, с. 34].

Одним из основных методов управления земельными ресурсами является земельный контроль, обеспечивающий функционирование правовых механизмов в сфере земельных отношений.

Земельный контроль выполняет три основные функции:

-

1) предупредительную – предотвращение еще не начавшегося противоправного воздействия на земельные участки;

-

2) информационную – сбор сведений о подконтрольных объектах;

-

3) карательную – привлечение нарушителей земельного законодательства к юри-

- дической ответственности.

По правилам статей 71, 72 и 73 Земельного кодекса Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ) должны осуществляться четыре вида земельного контроля: государственный, муниципальный, общественный и производственный. Основное место среди них принадлежит государственному и муниципальному земельному контролю, поскольку согласно части 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации [1] и пункту 1 статьи 1 ЗК РФ в Российской Федерации земля используется и охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

В первую очередь проанализируем деятельность органов государственного земельного контроля. Согласно существующему законодательству в настоящее время государственный земельный контроль осуществляется тремя специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти: Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Федеральной службой по ветеринарному и фито-санитарному надзору (далее – Россельхознадзор), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) и их территориальными органами. В 2009 году указанными органами было осуществлено 325 823 проверки и вы- явлено 120 967 нарушений в сфере земельных отношений.

Анализ основных показателей государственного земельного контроля, приведенных в таблице в таблице 1, свидетельствует о том, что Росреестр имеет наибольшее количество инспекторского состава и лучшие показатели по количеству проверок, выданных предписаний об устранении выявленных нарушений и количеству наложенных

Таблица 1

Основные показатели государственного земельного контроля за 2009 год

В то же время площадь земель, проверенных инспекторами Росреестра, почти в 1,5 раза меньше, чем площадь земель, проверенных инспекторами Россельхознадзора, хотя численность инспекторского состава Росреестра превышает численность инспекторов Россельхознадзора более чем в два раза. При этом в отношении земель сельскохозяйственного назначения разница между площадями проверяемых земель достигает 4,62 раза: Россельхознадзором осуществлены проверки по соблюдению требований земельного законодательства на площади 47,02 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 11,7 процента от общей площади указанных земель, а Росреестром – на площади 10,17 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 2,5 процента от общей площади названных земель.

Важно подчеркнуть, что 1 инспектор Россельхознадзора проверяет территорию, площадь которой (27,573 тыс. га) в 3,4 раза больше, чем площадь территории (8,09 тыс. га), проверяемой 1 инспектором Росреестра.

Также следует отметить, что в 2009 году у Росреестра результативность проверок на предмет выявления нарушений земельного законодательства является самой низкой среди рассматриваемых органов.

Однако поскольку в целом анализ основных показателей государственного земельного контроля, приведенных в таблице 1, свидетельствует о лидирующем положении органов Росреестра по этому направлению деятельности, проведем более детальный анализ деятельности органов государственного земельного контроля на протяжении последних 11 лет на примере Росреестра. Тем более что в государственных (национальных) докладах о состоянии и использовании земель в Российской Федерации за конкретный год, начиная с доклада за 2002 год, анализируется деятельность только органов Росреестра (ранее – Роснедвижимость, Росземкадастр). Это, по мнению автора, позволяет сделать вывод о том, что названные доклады в части государственного земельного контроля фактически являются ведомственными отчетами, а не национальными докладами.

Анализ деятельности государственных инспекторов по использованию и охране земель (Росреестра, Роснедвижимости, Рос-земкадастра) за период с 2000 по 2010 годы показал следующее 1 .

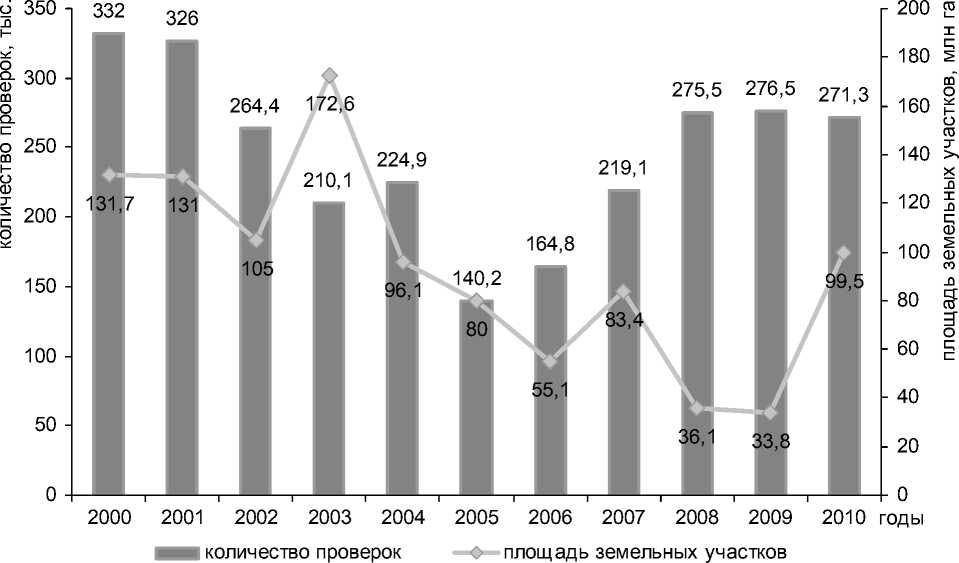

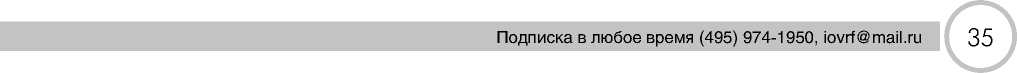

В 2010 году количество проверок уменьшилось на 18,28 процента по сравнению с 2000 годом. При этом на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалось снижение объема проверок, достигнув наименьшего значения в 2005 году, когда количество проверок сократилось в 2,3 раза по сравнению с 2000 годом (динамика представлена на рисунке 1).

Следует отметить, что ежегодное изменение количества проверок не имеет жесткой зависимости от числа государственных инспекторов по использованию и охране земель. Так, в 2004, 2007 и 2008 годах количество проверок увеличилось на фоне снижения числа инспекторов.

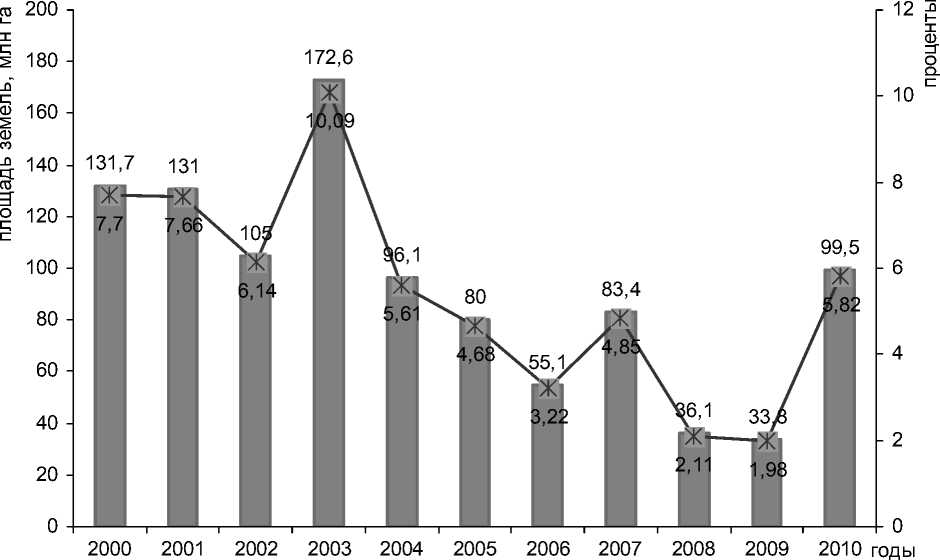

В рассматриваемый период также сократилась территория, подлежащая государственному земельному контролю. Так, если в 2000 году общая площадь земель, охваченных проверками, составляла 131,7 миллиона гектаров, или 7,7 процента от общей площади всего земельного фонда Российской Федерации, то в 2010 году проверками было охвачено лишь 99,5 миллиона гектаров земель, или 5,82 процента от общей площади всего земельного фонда страны. При этом в 2008–2009 годах охваченная проверками площадь земель не превышала 2 процентов от общей площади всего земельного фонда России (динамика представлена на рисунке 2).

Одной из причин сокращения общей площади проверяемых земель, по мнению автора, является оценка деятельности государственных инспекторов по использованию и охране земель в зависимости от количества проведенных проверок. Введенный Роснед-вижимостью [6], а затем Росреестром [7] норматив количества проверок (2 проверки

Рис. 1. Динамика количества проверок и охваченной ими площади земельных участков

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2009 году. М., 2010. С. 124–135, 197–200;

Об итогах деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за 2010 год. М., 2011. С. 11;

Доклад об осуществлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2010 году. URL: (дата обращения: 4 июля 2011 года).

^™ площ адь земель, охваченных проверками

-ж- процент от общ ей площ ади всего земельного фонда России

Рис. 2. Изменение площади земель, охваченных проверками

в неделю) не ориентирует инспекторов на охват государственным земельным контролем всех земельных участков. Для выполнения норматива выбираются земельные участки меньшей площади, а следовательно, количество контрольных мероприятий, проводимых в отношении граждан, значительно превышает количество проверок, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кстати, как установлено автором, этому же способствует распространение на земельный контроль действия норм Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3] (далее – Закон о защите прав юридических лиц).

Целесообразно отметить, что нормативное значение показателя количества проверок, приходящихся на 1 инспектора, не было достигнуто в течение всего периода действия названного показателя. Это вызвано не только недостаточной материальнотехнической оснащенностью инспекторов (которая также является одной из причин сокращения проверяемой территории2), но и, как представляется, отсутствием надлежаще проработанной концепции осуществления земельного контроля.

В настоящее время государственные инспекторы по использованию и охране земель, помимо функций государственного земельного контроля, также выполняют иные функции, связанные с государственной регистрацией прав, ведением государственного кадастра недвижимости, оценкой, делопроизводством, информированием граждан и т. д. Особенно остро этот вопрос стоит в межрайонных территориальных отделах, имеющих удаленные рабочие места в городах и районах, где зачастую работают один-два сотрудника, выполняющих функции Росреестра в пол- ном объеме. Кроме того, из 4 626 государственных инспекторов по использованию и охране земель 2 741 являются главными государственными инспекторами Российской Федерации по использованию и охране земель, его заместителями, главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель и их заместителями, главными государственными инспекторами городов и районов по использованию и охране земель и их заместителями, которые, как правило, не проводят проверки соблюдения земельного законодательства, а осуществляют общее руководство деятельностью сотрудников Росреестра, а также рассматривают дела об административных правонарушениях.

По мнению автора, подход к формированию института государственных инспекторов по использованию и охране земель должен быть изменен: численность указанных инспекторов следует определять на федеральном уровне, а не на уровне территориальных органов Росреестра. В связи с этим необходимо следующее:

-

1) издать приказ Росреестра об утверждении штата государственных инспекторов по использованию и охране земель в территориальных органах Росреестра, в том числе с обязательным указанием минимальной численности инспекторского состава в территориальных подразделениях управлений Росреестра в субъектах Российской Федерации. При этом численность территориальных подразделений должна рассчитываться исходя из анализа работы территориального органа Росреестра, количества и вида земельных участков в субъекте Российской Федерации, плотности населения. В каждом территориальном подразделении должно быть не менее одного освобожденного государственного инспектора по использованию и охране земель, за исключением территориальных отделов городов – столиц субъектов Российской Федерации или крупных населенных районов, где инспекторский состав должен быть значительно больше;

-

2) издать приказ Росреестра об утверждении типовой структуры отдела государ-

- ственного земельного контроля территориального органа Росреестра.

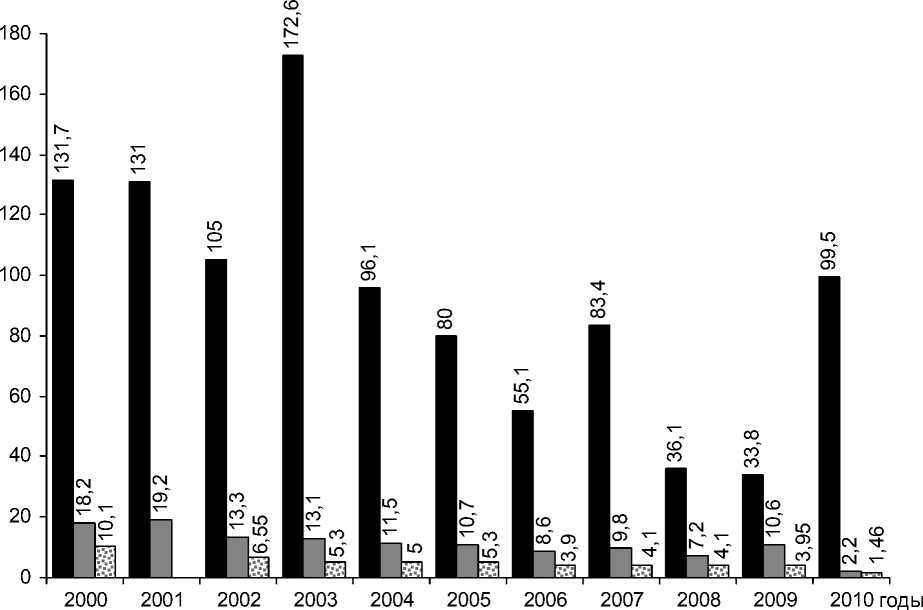

Характеризуя деятельность государственных инспекторов по использованию и охране земель, следует отметить, что площадь земель, на которых выявлены нарушения, с 18,2 миллиона гектаров (2000 год) сократилась до 2,2 миллиона гектаров (2010 год) и составила соответственно 13,8 и 2,21 процента от площади проверенных земель. Это свидетельствует о недостаточно высоком качестве подготовки мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля.

Снижение качества проверок подтверждается также уменьшением количества выявленных нарушений за 1 проверку – с 0,6 (2000 год) до 0,37 (2010 год).

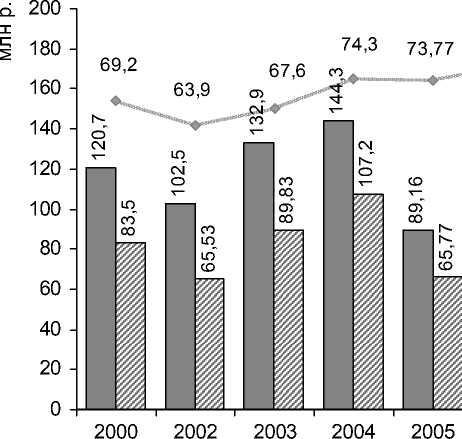

Степень устранения нарушений в зависимости от общей площади земельных участков, на которых были выявлены нарушения, хотя и увеличилась (с 55,49 процента в 2000 году до 66,36 процента в 2010 году), продолжает оставаться недостаточно высокой, поскольку в целом в течение исследуемого периода не превышала 50 процентов (динамика представлена на рисунке 3).

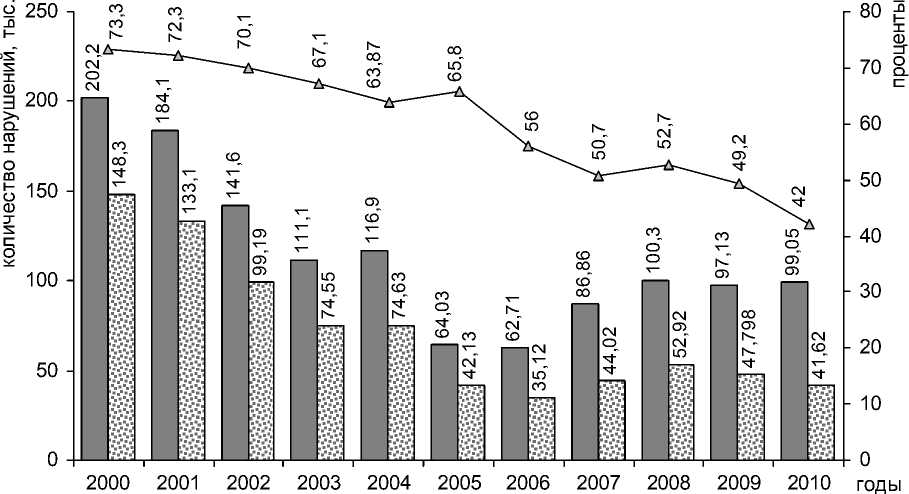

Особое внимание следует обратить на степень устранения нарушений в зависимости от количества выявленных нарушений, которая имеет устойчивую тенденцию к снижению (динамика представлена на рисунке 4).

Так, если в 2000 году устранялось 73,3 процента выявленных нарушений, то в 2010 году – лишь 42,0 процента (в Республике Саха (Якутия) и Кабардино-Балкарской Республике – 23 процента). Это обстоятельство, по мнению автора, обусловлено в том числе тем, что орган государственного земельного контроля (в данном случае Росреестр) не использует в рамках производства по делу об административном правонарушении имеющиеся в его распоряжении полномочия по применению обеспечительных мер, в частности наложение ареста на земельные участки с одновременным запретом их использования.

В то же время отмечается рост полноты взыскания наложенных штрафов: с 69,2 процента в 2000 году до 81,1 процента площадь земель, млн га

■ площадь земель, охваченных проверками

-

□ площадь земель, на которых выявлены нарушения

и площадь земель, на которых устранены нарушения

Рис. 3. Изменение площади земель, охваченных проверками, в том числе на которых выявлены и устранены нарушения

выявлено нарушений

-

I у-у.-у-1 устранено нарушений

процент от выявленных нарушений

Рис. 4. Динамика выявленных и устраненных нарушений

сумма

наложенных штрафов

сумма взысканных штрафов процент от суммы наложенных штрафов

Рис. 5. Динамика наложенных и взысканных штрафов в 2010 году3. При этом в 2008 году показатель взысканных административных штрафов достигал 85,37 процента (динамика представлена на рисунке 5).

Анализ структуры штрафов показал, что почти 80 процентов от общей суммы наложенных или взысканных штрафов приходится на нарушения, связанные с самовольным занятием земельных участков или использованием их без правоустанавливающих документов (свыше 60 процентов), неиспользованием земельных участков, использованием земельных участков не по целевому назначению и уничтожением межевых знаков; на нарушения, связанные с невыполнением предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства и неуплатой административного штрафа в срок, приходится немногим более 19 процентов от общей суммы наложенных или взысканных штрафов. Последние из перечисленных видов нарушений имеют ярко выраженную тенденцию к росту. Так, в 2008 году по сравнению с 2007 годом количество указанных нарушений увеличилось на 70,4 процента, в 2009 году по сравнению с 2008 годом – на 28,2 процента, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 23,9 процента. Это обстоятельство свидетельствует как о возрастании правового нигилизма у лиц, использующих земельные ресурсы, так и об отсутствии адекватной государственной политики в сфере земельных отношений.

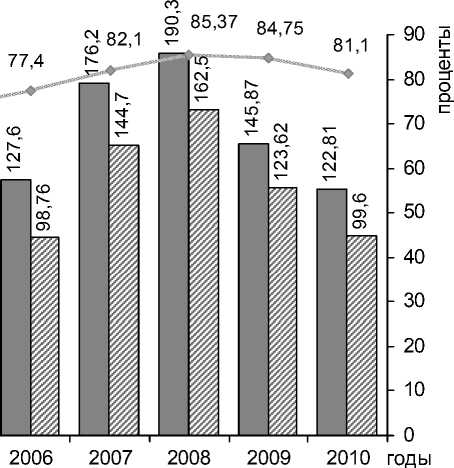

Важно подчеркнуть, что сумма наложенного административного штрафа, приходящегося на 1 гектар земельных ресурсов, хотя и увеличилась (с 6,63 рубля в 2000 году до 55,82 рубля в 2010 году), все еще остается весьма низкой и не стимулирует правонарушителя к надлежащему использованию занимаемого им земельного участка (динамика представлена на рисунке 6).

Таким образом, лицо, заплатив штраф 4 , размер которого не соответствует степени общественной опасности правонарушения, продолжает нарушать земельное законодательство (как правило, самовольно или без правоустанавливающих документов зани-

Рис. 6. Изменение суммы наложенного административного штрафа, приходящегося на 1 гектар земельных ресурсов

мать земельный участок). По этому поводу целесообразно вспомнить отечественную историю: 11 апреля 1917 года в постановлении Временного правительства об охране посевов содержалась норма, по которой местным продовольственным комитетам разрешалось изымать незасеваемые земли и принимать меры к их использованию по прямому назначению.

В 2010 году отмечено 203 случая прекращения прав на землю на площади 2 629,26 тысячи гектаров, из них:

-

• в отношении юридических лиц – 37 на площади 388,06 тысячи гектаров;

-

• в отношении должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) – 9 на площади 2 068,5 тысячи гектаров;

-

• в отношении граждан – 157 на площади 172,7 тысячи гектаров.

При этом количество вынесенных и исполненных предупреждений о возможном прекращении прав на землю составило со- ответственно 1 010 и 79, из них:

-

• в отношении юридических лиц – 42 и 1;

-

• в отношении должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) – 73 и 6;

-

• в отношении граждан – 895 и 72.

Основные показатели государственного земельного контроля за 2000–2010 годы, осуществляемого Росреестром (Роснедви-жимостью, Росземкадастром), показаны в таблице 2.

Как видно из изложенного, количество совершаемых нарушений в сфере земельных отношений велико. При этом, как показывает анализ судебной и административной практики по обжалованию постановлений и решений государственных инспекторов по использованию и охране земель, в среднем около 50 процентов административных правонарушителей уходят от наказания вследствие несоблюдения материальных и процессуальных норм законодательства названными должностными лицами 5 . Иными

Показатель | Год | ||

2007 | 2008 | 2009 | |

Выявлено нарушений, ед. | 7 823 | 11 164 | 11 035 |

Количество протоколов, составленных государственными инспекторами по использованию и охране земель по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, ед. Процент от выявленных нарушений | – – | 9122 81,7 | 9211 83,5 |

Количество лиц, привлеченных государственными инспекторами по использованию и охране земель к административной ответственности по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, ед. Процент от выявленных нарушений | 7 686 98,2 | 9 155 82,0 | 8 648 78,4 |

Сумма штрафов, наложенных государственными инспекторами по использованию и охране земель по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, тыс. р. | 19 501,5 | 32 215,45 | 15 135,43 |

Сумма штрафов, взысканных государственными инспекторами по использованию и охране земель по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, тыс. р. Процент от суммы наложенных штрафов | 14 521,9 74,5 | 14 093,82 43,7 | 11 600,98 76,6 |

Практика показывает, что, как правило, полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля возлагаются, подчас формально, на сотрудника или группу сотрудников различных подразделений местной администрации: сельского хозяйства, архитектурные, экологические и подобные. Также согласно практике создаются комиссии и рабочие группы, рассматривающие отдельные вопросы, связанные с вопросами о земле или земельными участками.

Анализ основных показателей муниципального земельного контроля, приведенных в таблице 3, свидетельствует о том, что количество выявленных муниципальными земельными инспекторами нарушений в 2009 году увеличилось на 41,1 процента по сравнению с 2007 годом. При этом количество лиц, привлеченных государственными инспекторами по использованию и охране земель к административной ответственности по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, возросло лишь на 12,5 процента.

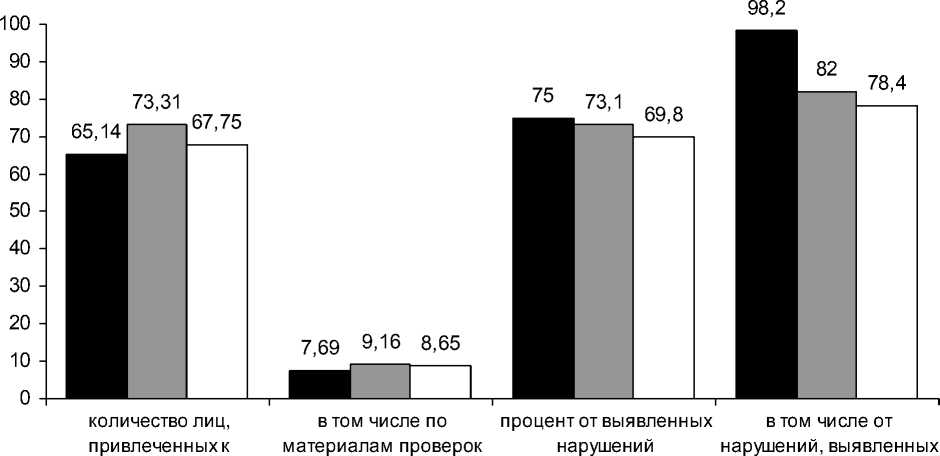

Следует отметить, что доля лиц, привле- ченных к административной ответственности по материалам проверок, проведенных муниципальными земельными инспекторами, является достаточно стабильной на протяжении всего исследуемого периода и составляет 12–13 процентов от общего количества привлеченных к административной ответственности лиц. В тоже время процент лиц, привлеченных к административной ответственности по материалам органов муниципального земельного контроля, в зависимости от количества выявленных нарушений превышает процент лиц, привлеченных к административной ответственности органами государственного земельного контроля в целом в зависимости от количества выявленных нарушений. Так, значения названного показателя в 2007 году составили соответственно 98,2 и 75 процентов, в 2008 году – 82,0 и 73,1 процента, в 2009 году – 78,4 и 69,8 процента (динамика представлена на рисунке 7).

Это, как представляется, может свидетельствовать о более высоком качестве материалов проверок, составленных муниципальными земельными инспекторами,

адм инистративной органов органами ответственности, тыс. муниципального муниципального чел. земельного контроля, земельного контроля тыс. чел.

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Рис. 7. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности в 2007–2009 годах, в том числе по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля

по сравнению с материалами проверок, составленных государственными инспекторами по использованию и охране земель.

По экспертным оценкам, на одного муниципального земельного инспектора в среднем приходится одно выявленное нарушение земельного законодательства в год, общая площадь земель, охваченная проверками органов муниципального земельного контроля, в 2009 году составила около 5 миллионов гектаров, или 14 процентов от общей площади земель, охваченных проверками.

Доля штрафов, наложенных (взысканных) государственными инспекторами по использованию и охране земель по материалам проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, составляет в среднем 10 процентов от общей суммы наложенных (взысканных) штрафов. Важно подчеркнуть, что этот показатель не зависит от деятельности муниципальных земельных инспекторов, поскольку определение размера налагаемого административного штрафа и действия по принуждению правонарушителя к уплате наложенного штрафа относятся к компетенции органов государственного земельного контроля.

Особого внимания заслуживает установленный автором статьи факт того, что положения о муниципальном земельном контроле (административные регламенты по его проведению) приняты муниципальными образованиями, составляющими менее 12 процентов от общего количества муниципальных образований, на одно муниципальное образование в России приходится в среднем менее одного муниципального земельного инспектора (0,6). Вот почему на большей части территории России осуществляется преимущественно государственный земельный контроль.

Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать, что существующее положение в сфере государственного и муниципального земельного контроля не удовлетворяет потребностям общества и государства.

В целях совершенствования государственного и муниципального земельного контроля следует разработать и утвердить Концепцию осуществления земельного контроля в Российской Федерации, в которой необходимо уточнить полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кроме того, необходимо незамедлительно внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие земельные отношения, которые предусматривали бы установление размера административной ответственности в зависимости от площади и рыночной или кадастровой стоимости земельного участка, на котором совершено земельное правонарушение, а также возможность привлечения нарушителей к ответственности на основании данных дистанционного зондирования.

Также в целях получения обществом и руководством страны полной и достоверной информации о состоянии земельного контроля в России надлежит внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие подготовку ежегодного Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. Указанные изменения должны предусматривать обязательное наличие в национальном докладе сведений о всех видах земельного контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также сравнительный анализ эффективности деятельности органов земельного контроля. При этом данные о государственном земельном контроле должны быть представлены как по каждому специально уполномоченному органу государственного земельного контроля отдельно, так и в целом.