"Государство - наука - образование - бизнес": стратегическое партнерство в целях поддержки человеческого капитала и экономического развития

Автор: Ильина А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Управление развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: человеческий капитал, уровень поддержки которого напрямую влияет на развитие национальной и глобальной экономик, - многогранное понятие, требующее пристального внимания со стороны главных экономических агентов - государства, науки, образования и бизнеса, их объединения вокруг проблемы повышения потенциала человеческих ресурсов в условиях нестабильности внешней среды.

Человеческий потенциал, сотрудничество, ролевая модель, тройная спираль, компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/147246788

IDR: 147246788 | УДК: 338.2 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-2-277-295

Текст научной статьи "Государство - наука - образование - бизнес": стратегическое партнерство в целях поддержки человеческого капитала и экономического развития

,

,

Проблема развития человеческого капитала и его эффективного использования в современном мире обретает новый смысл. Макроэкономические кризисы последних лет, коронавирусная инфекция COVID-19, демографические изменения стали факторами переориентации стратегии развития человеческого капитала и его составляющих: воспитания, образования, здоровья, профессиональной мобильности, культуры. Согласно отчету Всемирного банка, именно пандемия вызвала беспрецедентную ситуацию, принесшую угрозу обратить вспять с таким трудом достигнутый прирост человеческого капитала, но при этом создала дополнительный импульс для своевременного политического вмешательства1.

Кроме того, применительно к российским условиям влияние оказали параллельно протекающие процессы модернизации отечественной системы образования. Эта сфера приобретает новые свойства и векторы развития, такие как гибкость, диверсификация форм обучения, кастомизированный подход (персональные траектории), качественное и количественное изменение инструментов поддержки представителей академического сообщества.

Важнейшие экономические субъекты в лице государства, науки, образования и бизнеса ускоряют попытки решить общественно значимые задачи в ответ на внешние вызовы, сохранить качество имеющегося человеческого капитала, который является движущей силой интеллектуализации глобальной экономики. Сосредоточенность на проблеме подтверждается соответствующими экономическими и социологическими исследованиями (Асалиев, 2017; Abuzyarova et al., 2019; Ильин, 2023).

В этой связи цель настоящей статьи – выявить направления консолидации работы в виде ролевой модели экономических агентов в интересах поддержания их долгосрочного экономического, образовательного и технологического сотрудничества.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретические и методологические подходы к исследованию проблемы формирования и развития человеческого капитала находят свое отражение в научных трудах различных зарубежных и отечественных авторов. Среди них исследования, посвященные:

– повышению конкуренции и производительности труда за счет увеличения инвестирования в человеческий капитал (Акиндинова и др., 2019);

– определению предпосылок появления фактической модели оценки человеческого капитала и описанию ее содержания с учетом опыта ранее разработанных моделей (Shcherbakov, 2023);

– результатам декомпозиции исторической динамики ВВП России за 2000–2016 годы и их сценарному моделированию на период до 2035 года (Акиндинова и др., 2017);

– измерению человеческого капитала, основанному на оценках продолжительности образования, его качества и отдачи от него, на результатах тестирования когнитивных навыков, показателях опыта работы и отдачи от опыта, на оценках здоровья и соответствующей динамики человеческого капитала (Авдеева, 2022);

– динамике развития человеческого капитала в разрезе административнотерриториальных единиц (например, исследование эволюции накопления человеческого капитала в 31 китайской провинции в период с 1985 по 2016 год), причем учитывая сформированный человеческий капитал как через образование, так и через индикаторы состояния здоровья и обучения на рабочем месте (Mendoza et al., 2022);

– всестороннему анализу роли человеческого капитала в Индустрии 4.0, интернационализации фирмы и организационной амбидекстрии, а также стратегии фирмы по повышению готовности своего человеческого капитала с учетом динамики бизнеса (Mubarik et al., 2023).

Современная инновационная экономика характеризуется мобильностью хозяйственных отношений, нацеленных на производство инновационных товаров и услуг при рациональном использовании человеческих ресурсов. Ключевой концепцией, олицетворяющей союз власти, бизнеса и науки в целях генерации и распространения знаний в экономике, выступает известная концепция «тройной спирали» (Triple helix model), авторами которой считаются ученые Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф (Etzkowitz and Leydesdorff, 1995). Однако данная концепция претерпела существенные изменения относительно составляющих ее подсистем. Возникли ее модификации:

-

1) «четырехзвенная спираль» (Quadruple helix model): университеты, бизнес, государство, общественность. Гражданское общество помогает повысить значимость мнения пользователя инноваций, чтобы удовлетворить в первую очередь социальные и экологические потребности в глобальном масштабе; появляется «демократия» знаний (Kimatu, 2016);

-

2) «пятерная спираль» (Quintuple helix model): университеты, бизнес, государство, общественность, естественная среда общества. Аккумулирует экологические и социальные вопросы развития (Разинкина, 2022), включает трансформацию взаимоотношений между участниками, вовлечение всего дисциплинарного спектра, от естественных до общественных наук (Carayannis et al., 2012).

Следует также упомянуть модель непрерывного партнерства (Partnership continuum), акцентирующую внимание на долгосрочном взаимодействии университетов и бизнес-сектора, что усиливает взаимное доверие партнеров2. В России имеются свои специфические формы взаимодействия университетов с бизнесом и властью на региональном уровне: модель предпринимательского университета, модель университета региональной инновационной системы, модель университета «Режим 2», модель вовлеченного университета (Кранзеева, 2017).

К форме взаимодействия экономических субъектов относят государственно-частное партнерство (Public-private partnership) – «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества»3. Одними из наиболее перспективных механизмов считаются концессии и контракты жизненного цикла, способствующие существенной оптимизации распределения инвестиционных средств при одновременном повышении качества реализации проектов (Борщевский, 2016, с. 39).

В целом анализ теоретических и методологических подходов к современному взаимодействию основных экономических субъектов позволил сделать вывод о многообразии инструментов повышения уровня человеческого капитала, а также форм экономического и социального сотрудничества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На взгляд автора, следует подчеркнуть отсутствие в моделях и концепциях «спиралей» выделенного образовательного компонента.

С одной стороны, наука создается университетами. Там, где есть университеты, есть научно-исследовательская деятельность и соответствующая среда для ее претворения в жизнь. Это подтверждает национальный проект «Наука и университеты», а также запущенная в 2022 году программа «Приоритет-2030», способствующая инфраструктурным обновлениям. Конечно, ожидаемые от науки результаты невозможны без отвечающей современным требованиям системы высшего образования. В ракурсе процессов институционализации объединение науки и системы высшего образования находит свое отражение в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (до 2018 года – Министерство образования и науки Российской Федерации). С другой стороны, высшее образование является следующей ступенью после среднего, а значит, практико-ориентированные тенденции необходимо формировать именно в системе среднего образования – например, с помощью курирования университетами общеобразовательных организаций и усиления профориентационных образовательных технологий, что закрепляет связь школьного обучения с научно-исследовательской линией. Между тем в 2021 году только треть всех российских образовательных организаций высшего образования активно вели совместные проекты по выполнению исследований и разработок4. Государственные механизмы привлечения талантливой молодежи в науку утрачивают свою привлекательность в тот момент, когда коммерческий сектор предлагает лучшие условия в виде заработка и социального лифта для повышения своего профессионального уровня.

Сегодня, несмотря на использование тех или иных преференций, наука и образование по-прежнему не находятся в тесном контакте ни с бизнесом, ни друг с другом. Автор предлагает рассмотреть эту проблему через призму ролевой модели государства, науки, образования и бизнеса, то есть через функции, выполняемые в рамках их сотрудничества.

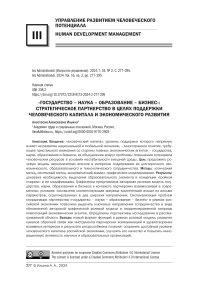

Ролевой функционал партнерства «государство – наука – образование – бизнес» в настоящий момент можно представить следующим образом (рис. 1,

Рис. 1. Ролевой функционал государства, науки, образования и бизнеса в рамках партнерства /Fig. 1. Government, science, education and business role functions within the partnership

Таблица 1 / Table 1

Общая характеристика функций государства, науки, образования и бизнеса / General functions characteristics of government, science, education and business

|

Экономический субъект |

Функции |

|

Государство |

Формирование государственной, научной и научнотехнической, образовательной политики посредством координации и контроля; выработка решений с учетом соответствующего социально-экономического положения |

4 Индикаторы науки: 2023: стат. сб. / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 36.

|

Экономический субъект |

Функции |

|

Наука |

Наращивание научно-исследовательского потенциала посредством получения знаний и диффузии новых теоретических и эмпирических исследований, открытий за счет финансирования – грантов, субсидий, льгот – со стороны государства и бизнеса |

|

Образование |

Отклик на потребности рынка труда; руководство государственными образовательными стандартами; учет современных потребностей экономики и тиражирование опыта за счет существующих бизнес-практик |

|

Бизнес |

Воспроизводство человеческого капитала, накопленного в результате обучения; предоставление сфере науки плацдарма для осуществления фундаментальных и прикладных исследований; индустриальное партнерство и инвестирование, связанные с заинтересованностью в создании инновационных технологий |

Источник: составлено автором.

Анализируемый ролевой функционал экономических субъектов также предлагается в виде матрицы (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Матрица компетенций экономических субъектов в рамках партнерства / Economic entities competency matrix within the partnership

|

Экономический субъект Ролевой функционал |

Государство |

Наука |

Образование |

Бизнес |

|

Деятельность в рамках сотрудничества |

||||

|

Формирование повестки по вопросам регулирования сферы образования и научно-технологического развития |

||||

|

Познавательная, производственная, просветительская и социальная функции |

||||

|

Разработка карьерных траекторий |

||||

|

Поддержка инновационной инфраструктуры как способ привлечения молодежи в научноисследовательскую деятельность |

||||

|

Участие в софинансировании затрат на исследования, разработки и образовательные ресурсы |

||||

Примечание: темно-серый оттенок – свойственный для экономического субъекта функционал.

Источник: составлено автором.

Как видно из рисунка 1, таблиц 1 и 2, деятельность субъектов в структуре взаимоотношений весьма ограничена. Разделенные и не увязанные между собой компетенции подтверждают невозможность обеспечить полноценный ресурсный обмен внутри партнерства.

Низкий уровень диалога внутри партнерства «государство – наука – образование – бизнес» в российских реалиях порождает целый комплекс недостатков:

-

1) дублирование цифровых платформ (внутренняя электроннообразовательная среда организаций, «Единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия исследователей», Университет 2035 и т. д.). С одной стороны, наличие цифровых платформ для получения образования и привлечения к научно-исследовательской деятельности свидетельствует о конкуренции на рынках цифровых технологий и онлайн-образования. С другой стороны, реальные запросы пользователей, представителей академического сообщества не удовлетворяются: тематические цифровые решения требуют временны́х и трудовых затрат для ознакомления с системой, а автоматизированные процессы – предшествующего занесения данных в ручном режиме, что негативно сказывается на нагрузке кадрового состава;

-

2) низкий уровень информационной поддержки представителей образования и науки . Безусловно, в настоящее время зафиксировано достаточное разнообразие государственных мер стимулирования научно-технологического развития в соответствующих программных документах. Но проблема кроется в отсутствии единого источника информирования ученых о новых условиях и возможностях в научно-образовательной среде, своевременности и адресности информации. Молодые специалисты, более адаптированные к информационным технологиям, используют социальные сети, официальные сайты исследовательских центров, центров карьеры, крупных коммерческих компа-

- ний и фондов для продвижения собственных научных интересов и апробации результатов научно-исследовательской деятельности;

-

3) низкая степень инновационной активности научных и образовательных организаций в регионах России5 . Отсюда следует и коренная проблема несбалансированного регионального развития, снижение привлекательности некоторых отраслей национального хозяйства для инвестирования, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства. Инновационная проектная деятельность существует в основном на уровне высокорейтинговых университетов и компаний-монополистов, образующих единую научно-образовательно-предпринимательскую экосистему. Рейтинги университетов разделяют организации на лидеров и «аутсайдеров» и подтверждают стабильность некоторых позиций относительно концентрации интеллектуального потенциала, внедрения инновационных образовательных программ, высокой доли финансирования и кооперации с ведущими исследовательскими центрами и бизнесом (Цхададзе и Ильина, 2023, с. 84);

-

4) отсутствие роста доверия между властью и бизнесом (Сотников, 2019, с. 3). Международные форумы и конференции, организованные государственными структурами с привлечением бизнес-сообщества, позволяют объединять усилия вокруг обсуждения проблем социально-экономического развития, применения программ искусственного интеллекта и т. д. Доступ к таким мероприятиям, как правило, осуществляется на возмездной основе в виде организационного взноса, покупки билетов. Онлайн-формат с расширенным участием представителей академического сообщества является более доступной формой участия в подобных мероприятиях, но недостаточная PR-кампания не способна задействовать необходимое количество авторитетных специалистов для обсуждения острых вопросов в сферах науки, образования и инноваций. Как результат – лоббирование интересов узких кругов, невнимание к важным нюансам и непроработанные каналы обратной связи, что снижает уровень доверия и к власти, и к бизнесу;

-

5) отсутствие прозрачных процедур отбора образовательных структур для включения в инновационный процесс . Несмотря на активное продвижение государственных стратегических инициатив, не совсем ясным остается механизм формулировки критериев, валидности оценок и отбора участников для организации совместных площадок и устойчивых связей для конструктивного диалога партнеров, а также для создания консорциумов и прочих структурных подразделений на базе вузов. Отсутствие практического опыта в точном диагностировании данного проблемного поля, в разработке методических рекомендаций по регламентации процедур отбора организаций для формирования инновационной инфраструктуры оставляет университеты уязвимыми перед вызовами в сфере инновационного развития и использования современных инструментов повышения человеческого потенциала.

Интенсификация сотрудничества между указанными участниками партнерства позволит внести существенный вклад в российское экономическое развитие. Наблюдается:

-

1) модернизация цифровой экономики : обмен практиками в цифровой среде относительно востребованных навыков, профессий, исследовательских методов, повышение качества оказываемых населению услуг;

-

2) накопление и трансфер человеческого капитала : подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с государственными программами и бизнес-траекториями, повышение потенциала человеческих ресурсов (интеллектуальная и физиологическая составляющие);

-

3) многообразность грантовой поддержки в научно-образовательной сфере (Шкодинский и др., 2023, с. 32): участие некоммерческого сектора (фондов, институтов развития) и предпринимательства в реализации высокотехнологичных инновационных проектов и стартапов, в содействии молодым ученым;

-

4 ) продвижение государственных стратегических инициатив (Волкова, 2022, с. 58): создание центров компетенций, передовых инженерных школ, научно-образовательных и научных центров мирового уровня: выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, международных математических, занимающихся геномными исследованиями;

-

5) распространение парадигмы непрерывного образования : превращение сферы образования в главный драйвер интеллектуального капитала и наделение современного человека возможностями выбирать и разнообразить собственный образовательный и карьерный путь (по критериям ценовой доступности, содержания, формата и т. д.);

-

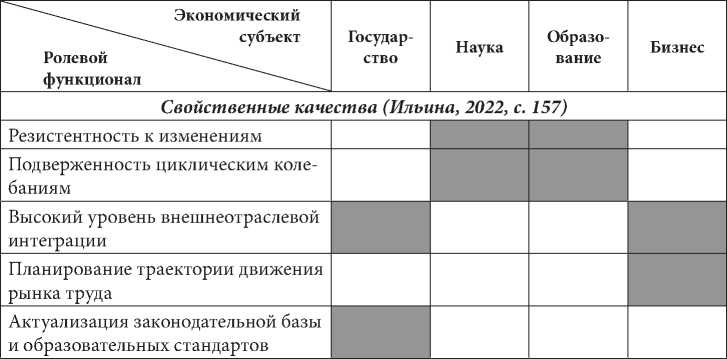

6) «омоложение» науки : увеличение числа научных кадров до 39 лет в связи с расширением спектра направлений поддержки исследователей, повышением имиджа науки, необходимостью подготовки преемников у представителей советской науки (рис. 2).

Рис. 2. Российские исследователи по возрастным группам в 2017–2021 годах /

Fig. 2. Russian researchers by age group, 2017–2021

Источник: составлено автором на основе статистического сборника «Индикаторы науки: 2023»6.

На рисунке 2 прослеживается тенденция сохранения численного преимущества возрастной группы молодых научных кадров до 39 лет.

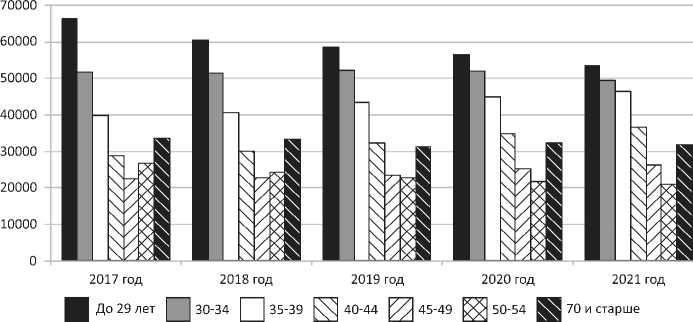

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости изменения ролевого функционала государства, науки, образования и бизнеса в целях повышения уровня межсекторного сотрудничества. Нами предлагается следующая модель взаимодействия данных институтов (рис. 3):

Рис. 3. Обновленный ролевой функционал государства, науки, образования и бизнеса в рамках партнерства / Fig. 3. Updated government, science, education and business role functionality within the partnership

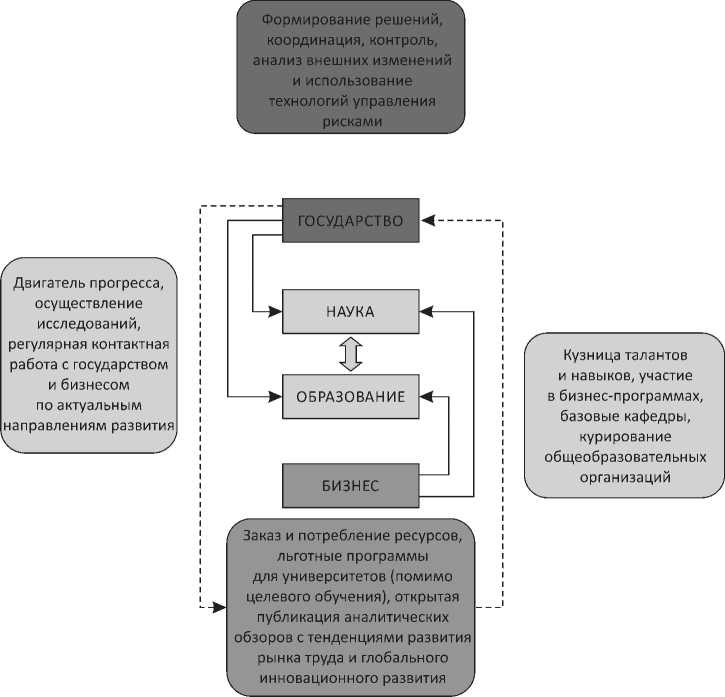

Соответственно, рассмотрим обновленную матрицу функций государства, науки, образования и бизнеса с учетом предлагаемых изменений (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Обновленная матрица компетенций экономических субъектов в рамках партнерства / Updated economic entities competency matrix within the partnership

|

Экономический субъект Ролевой функционал |

Государство |

Наука |

Образование |

Бизнес |

|

Деятельность в рамках сотрудничества |

||||

|

Формирование повестки по вопросам регулирования сферы образования и научнотехнологического развития |

Ключевой участник, направляет предложения |

Ключевой участник, направляет предложения |

||

|

Познавательная, производственная, просветительская и социальная функции |

Ключевой участник, консолидирует поступающие предложения |

Ключевой участник, консолидирует поступающие предложения |

||

|

Разработка карьерных траекторий |

Ключевой участник, направляет предложения |

Ключевой участник, направляет предложения |

||

|

Поддержка инновационной инфраструктуры как способ привлечения молодежи в научноисследовательскую деятельность |

Ключевой участник, направляет предложения |

Ключевой участник, направляет предложения |

||

|

Участие в со-финансировании затрат на исследования, разработки и образовательные ресурсы |

Ключевой участник, направляет предложения |

Ключевой участник, направляет предложения |

||

|

Экономический субъект Ролевой функционал |

Государство |

Наука |

Образование |

Бизнес |

|

Свойственные качества |

||||

|

Резистентность к изменениям |

||||

|

Подверженность циклическим колебаниям |

Отсутствие временного лага между принятием и исполнением управленческих решений |

Регулярный контакт с государством, бизнесом и сферой образования |

Регулярный контакт с государством, бизнесом и сферой образования |

Продвижение современных трендов на рынке труда и в области современных технологий |

|

Высокий уровень внешнеотраслевой интеграции |

Ориентир на сотрудничество и выход на новые рынки |

Ориентир на сотрудничество и выход на новые рынки |

||

|

Планирование траектории движения рынка труда |

Мониторинг образовательных, карьерных траекторий совместно с субъектами партнерства |

Проведение научных исследований и социологических опросов в области профориентации |

Анализ динамики обучающихся и эффективности реализуемых программ |

|

|

Актуализация законодательной базы и образовательных стандартов |

■ |

Участие в обсуждении по вопросу изменений профильных нормативных актов |

Участие в обсуждении по вопросу изменений профильных нормативных актов |

Участие в обсуждении по вопросу изменений профильных нормативных актов |

Примечание: темно-серый оттенок – свойственный для экономического субъекта функционал, светло-серый оттенок с комментарием – предлагаемый автором дополнительный функционал.

Источник: составлено автором.

Предложенная ролевая модель и обновленная матрица компетенций расширяют имеющийся у участников функционал, углубляют опыт основных экономических субъектов в содействии социально-экономическому и научно-технологическому развитию. Включенность в процесс коммуникации является фактором активного информационного, интеллектуального, кадрового и материального обмена, что может повысить инновационную привлекательность как отдельных научных и образовательных организаций, так и комплексных территориальных единиц (регионов). Причем региональные экономики очень зависимы от уровня производственно-технологической инфраструктуры, например от созданных научно-предпринимательских кластеров, причем каждый участник партнерства получает свои преимущества (Калиева и др., 2022, с. 170).

В рамках научно-образовательных комплексов применяется концептуальный подход на основе сетевого взаимодействия субъектов, обеспечивающего реализацию механизма интеграции и представляющего собой структуру с децентрализованной сетевой средой и развитыми связями между нецентральными акторами, в которой контроль при принятии решений осуществляется центром и балансируются интересы каждого субъекта сетевого взаимодействия (Владимирова и Славиковский, 2021, с. 1598).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования проблем и перспектив взаимодействия институтов государства, науки, образования и бизнеса позволили сделать следующие выводы:

-

1. Ограниченный ролевой функционал экономических субъектов в динамично меняющейся макроэкономической среде тормозит процессы аккумулирования и внедрения необходимых предложений для поддержания приемлемого уровня человеческого капитала и экономического развития России, так как существуют различия в интересах участников партнерства и имеющихся ресурсах.

-

2. Разработка передовых решений и инновационной инфраструктуры по-прежнему остается прерогативой отдельных инновационно активных организаций. Отрыв научных и образовательных организаций в отдаленных регионах от регионов с высокой степенью инновационной активности вполне можно считать следствием недостаточного финансирования, низкого положения в рейтингах, результатам которых доверяют представители власти и бизнеса (вопрос, связанный с подходами к рейтингованию организаций и составлением методологии рейтингов, является дискуссионным).

-

3. Повышение информированности представителей образования и науки и централизованный сбор обратной связи являются первоочередной задачей для установления контакта с представителями государства и бизнеса и выработки совместных решений, учитывающих интересы всех сторон сотрудничества.

-

4. Предлагаемый расширенный формат функций в ролевой модели наделяет участников партнерства дополнительной ответственностью за выполнение общественно значимых задач, активизирует инклюзивную экономику, сокращает временной лаг для помощи субъектам со слабыми сигналами инновационной активности, служит источником экстраполяции успешного опыта технологического сотрудничества и, как следствие, способствует структурным институциональным изменениям.

В качестве основных направлений дальнейших исследований в данной области следует выделить: изучение государственных и коммерческих инструментов и управленческих механизмов поддержки образовательных организа- ций высшего образования и научно-исследовательских институтов; анализ динамики задействованных в высшем образовании и в научной деятельности профессиональных кадров, образующих инновационную систему современной России; оценка состояния проектной деятельности в образовательной и научной среде. Это позволит выявить приоритеты в отраслевой специфике партнерства экономических субъектов и неиспользованный человеческий потенциал среди представителей образования и науки.

Помимо предложенных направлений планируется представить модель единого информационного ресурса (цифровой платформы) для представителей академического сообщества, который объединит в себе адресную информационную поддержку и дорожную карту исследователя. Такая цифровая платформа может быть использована при хранении и обмене информацией в научно-исследовательской и образовательной среде с представителями государства и бизнес-сектора (по выделенному каналу) в режиме реального времени, при обсуждении вопросов на уровне подразделения / организации / консорциума / региона, а также при участии в процессе предоставления обратной связи, минуя дополнительные издержки на ожидание доступа к информации.

Список литературы "Государство - наука - образование - бизнес": стратегическое партнерство в целях поддержки человеческого капитала и экономического развития

- Абузярова Д. Х., Белоусова В., Краюшкина Ж. и др. Роль человеческого капитала в сфере науки, технологий и инноваций // Форсайт. 2019. Т. 13, № 2. С. 107-119. https://doi.Org/10.17323/2500-2597.2019.2.107.119.

- Авдеева Д. А. Показатели человеческого капитала в исследованиях экономического роста: обзор // Экономический журнал Вышей школы экономики. 2022. Т. 26, № 2. С. 240-269. https://doi.org/10.17323/1813-8691-2022-26-2-240-269.

- Акиндинова Н. В., Чекина К. С., Яркин А. М. Экономический рост в России с учетом демографических изменений и вклада человеческого капитала // Экономический журнал Вышей школы экономики. 2017. Т. 21, № 4. С. 533-561.

- Акиндинова Н. В., Ясин Е. Г., Авдеева Д. А. и др. Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала: докл. к XX Апр. между-нар. научн. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9-12 апр. 2019 г. М.: Изд. дом Высшей шк. экономики, 2019. 51 с.

- Асалиев А. М. Человеческий капитал в контексте стратегии социально-экономического развития // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017. № 6. С. 96-105. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-6-96-105.

- Борщевский Г. А. Инфраструктурное развитие столичного мегаполиса средствами государственно-частного партнерства // Вестник МГУУ 2016. № 1. С. 38-44.

- Владимирова О. Н., Славиковский А. О. Факторы, определяющие условия концептуального подхода к формированию научно-образовательного комплекса России // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11, № 4. С. 1595-1612. https://doi.org/10.18334/vinec.11.4.113853

- Волкова Н. В. Тенденции изменений современного высшего образования в контексте реализации государственных программ // Актуальные проблемы филологии, переводоведения и лингводидактики в системе современного гуманитарного знания. материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной юбилею д-ра филол. наук, проф. Труновой Ольги Владимировны / Под ред. И. Ю. Колесова. Барнаул: Алтайс. гос. педагог. ун-т, 2022. С. 58-64.

- Ильин В. И. «Человеческий капитал» как категория качественной социологии // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 32-41. https://doi. org/10.31857/S013216250024881-2.

- Ильина А. А. Риск-менеджмент в стратегии инновационного развития научно-образовательной сферы // Проблемы теории и практики управления. 2022. № 3. С. 152-165.

- Калиева О. М., Лужнова Н. В., Четвергова А. И. Взаимодействие образования, науки и бизнеса как основа формирования инновационно-предпринимательской среды региона // Вестник Югорского государственного университета. 2022. Т. 18, № 4. С. 166-173. https://doi.org/10.18822/ byusu202204166-173.

- Кранзеева Е. А. Новые модели университетов: вклад в региональное развитие // Университетское управление: практика и анализ. 2017. T. 21, № 5. С. 64-73. https://doi.org/10.15826/umpa.2017.05.062.

- Разинкина И. В. Развитие спирали инноваций: сравнительный анализ инновационных моделей тройной, четверной и пятерной спиралей // Экономические науки. 2022. № 1. С. 131-137. https://doi.org/10.14451/1.206.131.

- Сотников А. А. Доверие между государством и бизнесом как фактор инновационного развития экономики [Электронный ресурс] // Отходы и ресурсы. 2019. № 3. 9 с. https://doi.org/10.15862/08EC0R319. URL: https://resources.today/ PDF/08ECOR319.pdf (дата обращения: 14.01.2024).

- Цхададзе Н. В., Ильина А. А. Инновационная экономика. Роль науки и образования в формировании человеческого капитала. М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2023. 160 с.

- Шкодинский С. В., Шевчук М. В., Костякова В. Г. Особенности финансирования научных исследований в Российской Федерации // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2023. № 1. С. 26-37. https://doi.org/10.18384/2310-6646-2023-1-26-37.

- Carayannis E. G., Barth T. D., Campbell D. F. The quintuple helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation // Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2012. Vol. 1. Art. № 2. https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2.

- Etzkowitz H., Leydesdorff L. The triple helix of university industry-government relations: A laboratory for knowledge-based economic development // EASST Review. 1995. Vol. 14, № 1. P. 14-19.

- Kimatu J. N. Evolution of strategic interactions from the triple to quad helix innovation models for sustainable development in the era of globalization // Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2016. Vol. 5. Art. № 16. https://doi.org/10.1186/ s13731-016-0044-x.

- Mendoza O. M. V., Borsi M. T., Comim F. Human capital dynamics in China: Evidence from a club convergence approach // Journal of Asian Economics. 2022. Vol. 79. Art. № 101441. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101441.

- Mubarik M. S., Shahbaz M., Abbas Q. Human capital, innovation and disruptive digital technology. New York: Routledge. 2023. 172 p. https://doi. org/10.4324/9781003195894.

- Shcherbakov A. S. Factual models for human capital assessment // Journal of New Economy. 2023. Vol. 24, № 2. P. 86-103. https://doi.org/10.29141/2658-5081-2023-24-2-5.