Готовность современной российской молодежи к реализации гражданской и политической активности в цифровой среде

Автор: Бродовская Елена Викторовна, Домбровская Анна Юрьевна, Пырма Роман Васильевич, Азаров Артур Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Глобализация и цифровое общество

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического анализа установок российской молодежи в сфере гражданской и политической онлайн-активности, полученные в ходе всероссийского массового опроса. Авторы анализируют отношение молодого поколения России к различным форматам гражданского и политического сетевого участия, а также изучают оценку молодежью проблем, связанных с распространением контента, дестабилизирующего социально-политическую ситуацию в обществе.

Молодежь, интернет-коммуникация, социальные медиа, гражданская и политическая онлайн-активность, онлайн-анкетирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170170884

IDR: 170170884 | DOI: 10.31171/vlast.v27i1.6233

Текст научной статьи Готовность современной российской молодежи к реализации гражданской и политической активности в цифровой среде

В условиях повсеместного развития Internet of all одним из ключевых исследовательских вопросов является определение масштабов, характера и результативности влияния цифровых коммуникаций на гражданскую и политическую активность интернет-пользователей. Одна из кибероптимистических гипотез, принадлежащая аналитикам Google Э. Шмидту и Дж. Коэну [Коэн, Шмидт 2013], была построена вокруг идеи, что именно поколение Z , сформировавшееся в эпоху массового Интернета, будет обладать всеми преференциями цифровой эпохи и прежде всего – бóльшим потенциалом политического влияния, чем их родители. Представленные в статье результаты прикладного исследования являются проверкой данной гипотезы на массиве данных опроса российской молодежи в возрасте 15–24 лет.

Дуалистичность влияния вовлеченности в интернет-коммуникацию на политическую активность зафиксировали в своем исследовании М. Ксенос и П. Мой [Xenos, Moy 2007: 710]. В свою очередь Дж. Кан, Д. Аллен и их соавторы отмечают, что цифровые коммуникации в первую очередь вносят фундаментальные изменения в политические ожидания и практики («мобилизация через сверстников») [Kahne, Middaugh, Allen 2014]. Близкие идеи выражает Э.Coen, с точки зрения которой молодые люди находятся в ситуации активного экспериментирования с гражданскими практиками в цифровой среде [Soep 2014]. Отечественные исследователи данной проблемы традиционно настроены более пессимистично по сравнению с западными коллегами. Так, В.В. Петухов и соавторы указывают, что социальные сети пока не выполняют роль триггера общественного и политического активизма [Петухов и др. 2014: 11].

Измерение готовности российской молодежи к реализации гражданской и политической онлайн-активности осуществлено в рамках всероссийского массового опроса, посвященного воздействию цифровых технологий на формирование профессиональной культуры. Среди исследуемых признаков отдельный блок отражал установки респондентов в сфере онлайн-активности по выражению своих гражданских и политических позиций:

-

– отношение к развитию онлайн-сетевых политических партий и движений;

-

– мнение о развитии онлайн-сетевых форм добровольческих/волонтерских организаций;

-

– отношение к развитию онлайн-сетевых форм протестных движений;

-

– мнение о политических ток-шоу/батлах/квестах/онлайн-играх;

-

– отношение к политической рекламе в период избирательных/политических кампаний;

-

– мнение о возможности голосования посредством интернет- и мобильных технологий;

-

– оценка степени серьезности проблемы онлайн-пропаганды национализма и другого контента, нарушающего закон;

– отношение к контролю со стороны государства над интернет-контентом.

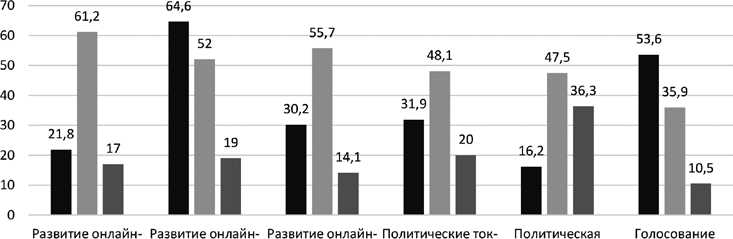

Доминирующее значение параметра, указывающего на отношение российской молодежи к развитию онлайн-сетевых политических партий и движений, свидетельствует о нейтральной оценке опрошенными данной формы политической активности (см. рис. 1.). Почти каждые двое из трех респондентов равнодушны и безразличны к возможности развития политических онлайн-объ-единений, лишь 1/5 часть молодежи оценивает такую возможность политической активности позитивно. Вместе с тем каждый пятый опрошенный заявляет о негативном отношении к онлайн политическим организациям (партиям и движениям).

сетевых сетевых форм сетевых форм шоу и т.д. реклама в период посредством политических добровольческих протестных избирательных интернет- и партий организаций движений кампаний мобильных технологий

■ Положительно ■ Нейтрально ■ Негативно

Рисунок 1. Отношение молодежи к различным типам гражданской и политической активности, в %

Согласно данным исследования, взаимосвязь образовательного статуса опрошенной молодежи (школьник, студент или выпускник) с анализируемым показателем не столь очевидна. Вместе с тем обращает на себя внимание наиболее низкий процент, отражающий долю студентов, негативно оценивающих развитие онлайн-сетевых политических объединений (14,2%). Если добавить несколько более выраженный процент студентов, положительно относящихся к рассматриваемой форме политической активности, то можно говорить о том, что в период обучения в высших учебных заведениях российская молодежь наиболее лояльно и оптимистично оценивает возможности цифровых технологий в развитии деятельности политических партий и объединений. Это может объясняться тем, что в период обучения в вузе в рамках социально-гуманитарного блока дисциплин формируются представления о возможностях реализации различных стратегий и форматов гражданской и политической активности, об использовании цифровых технологий в выражении своих гражданских и политических позиций.

Подчеркнем специфику отношения молодежи к развитию онлайн-сетевых политических организаций в зависимости от профессиональной стратегии, которую реализуют опрошенные. Сегментация респондентов по типу профессиональной стратегии была осуществлена с применением кластерного анализа (методом К -средних программного обеспечения SPSS Statistics 18.0). В результате получены три вида опрошенных, которые реализуют различные профессиональные стратегии: «идеалисты» (ориентированы на профессиональное становление и вместе с тем не готовы к активному и прагматичному выстраиванию карьерной траектории), «прагматики» (нацелены на активную профессионализацию, учитывают инструментальные характеристики выбранной профессии, готовы к рациональному моделированию карьерного трека), «традиционалисты» (обладают низким потенциалом профессиональной адаптации, не уверены в своем профессиональном выборе, пассивны в процессе освоения профессиональных компетенций).

Согласно данным исследования, «идеалисты» чаще, чем представители других профессиональных стратегий, положительно оценивают возможности анализируемой онлайн-активности (29,0%). И напротив, среди «традиционалистов» больше всего скептиков по отношению к данной форме политической активности (86,8%). Эти цифры объясняются спецификой социальных установок и позиций представителей различных профессиональных стратегий: «идеалисты» открыты новым формам социальной, профессиональной, гражданской и политической активности, прежде всего осуществляемой с применением цифровых технологий. «Традиционалисты», напротив, довольно равнодушны к различным возможностям цифрового пространства.

Такая же взаимосвязь прослеживается и в отношении других форм гражданской и политической активности: «идеалисты» и чуть реже – «прагматики» выражают наиболее позитивные взгляды в отношении онлайн-сетевых форм добровольческих (волонтерских) организаций, протестных движений, политических ток-шоу/батлов/квестов/игр, политической рекламы в период избирательных кампаний, возможностей голосования посредством интернет- и мобильных технологий.

Наиболее позитивную оценку российская молодежь дала такой форме онлайн-активности, как развитие онлайн-сетевых форм добровольческих/ волонтерских организаций (см. рис. 1): около 2/3 респондентов положительно относятся к данному типу сетевой активности. Это означает, что молодое поколение России высоко ценит волонтерство/добровольчество как социальное явление и считает, что их необходимо развивать любыми доступными методами, в т.ч. в формате онлайн-активности.

Важен тот факт, что к протестным формам онлайн-активности опрошенная молодежь довольно равнодушна. Так, лишь менее 1/3 респондентов позитивно оценили возможности сетевой протестной деятельности, а их доминирующая часть абсолютно нейтральна по отношению к данной форме активности. Эти цифры свидетельствуют о в целом невысокой готовности российской молодежи к участию в протестной онлайн-активности.

Похожее распределение значений характерно для такого параметра, как «отношение к политическим ток-шоу/батлам/квестам/ онлайн-играм». Такая форма политической активности привлекает примерно 1/3 молодежи, абсолютное большинство респондентов относятся к ней нейтрально либо негативно. Российское молодое поколение достаточно равнодушно к возможностям выражения своих политических позиций, взглядов онлайн. Наиболее негативные оценки молодежь дала такой онлайн-активности, как политическая реклама: более 4/5 респондентов относятся к политической рекламе нейтрально или негативно. Это говорит о слабом доверии молодежи к данному типу рекламы и низкому интересу к контенту данной рекламы.

Вместе с тем такая онлайн-активность, как голосование посредством Интернета и мобильных технологий, получила высокие оценки в анализируемом рейтинге респондентов. Более половины опрошенной молодежи позитивно относятся к тем возможностям, которые предоставляет дистанционное голосование. Это свидетельствует о высокой оценке молодым поколением России цифровых технологий, позволяющих облегчить реализацию электорального поведения.

Ответы на вопрос о серьезности проблемы онлайн-пропаганды национализма и другого контента, нарушающего закон, в целом говорят о низкой озабоченности молодежи данной болевой точкой современного общества: лишь 1/3 молодежи категоричны в отношении данного контента (33,1%), остальные респонденты выражают пассивную позицию, заключающуюся в игнорировании незаконного контента или вовсе указания на искусственность данного противоречия.

Данные исследования свидетельствуют о предпочтении молодежью такой ценности, как абсолютная свобода в сетевой среде, даже несмотря на угрозу распространения незаконного контента, формирующего деструктивные социальные установки и способствующего дестабилизации общества: 65,9% молодых россиян убеждены в недопустимости контроля государства над интернет-контентом.

Резюмируя проанализированные результаты, отметим наиболее значимые характеристики готовности молодежи России к реализации политического и гражданского онлайн-участия. Наиболее позитивные установки российской молодежи в отношении гражданской и политической онлайн-актив-ности касаются таких ее форм, как цифровое волонтерство/добровольче-ство, а также возможность реализации электорального поведения онлайн. Скептицизм российского молодого поколения связан прежде всего с такими форматами политической онлайн-активности, как политическая реклама, развитие политических объединений и политические ток-шоу. Наиболее позитивно к различным форматам политического и гражданского участия относятся «идеалисты» и чуть реже – «прагматики», открытые любым цифровым форматам социальной активности. Напротив, для «традиционалистов» характерно игнорирование возможностей онлайн-сетевых форм гражданской и политической активности. Наибольшую готовность к реализации политического и гражданского онлайн-участия демонстрируют студенты (по сравнению со школьниками и выпускниками), находящиеся в общественном пространстве вузов, ориентирующем обучающихся на активное выражение своей гражданской и политической позиций. Российская молодежь в целом недооценивает серьезность проблемы распространения незаконного контента и не готова осознать приоритет социальной стабильности и общественной безопасности перед ценностью абсолютной свободы в сетевой среде.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

Список литературы Готовность современной российской молодежи к реализации гражданской и политической активности в цифровой среде

- Коэн Дж., Шмидт Э. 2013. Новый цифровой мир. М.: Манн, Иванов и Фербер. 368 с

- Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. 2014. Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия. -Власть. № 9. С. 11-19

- March E.S. 2014. Participatory Politics: Next-Generation Tactics to Remake Public Spheres. URL: https://ypp.dmlcentral.net/sites/default/files/publications/Participatory_Politics_Next_Generation.pdf (accessed 24.12.2018)

- Xenos M., Moy P. 2007. Direct and Differential Effects of the Internet on Political and Civic Engagement. -Journal of Communication. Vol. 57/Iss. 4. P. 704-718