Градиентный анализ флористического состава и экологической структуры травяного яруса в пойменных лесах

Автор: Браславская Татьяна Юрьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено варьирование видового состава и эколого-ценотической структуры травяного покрова в старовозрастных пойменных лесах в связи с режимом паводкового заливания и освещенности.

Пойменные леса, экотоны, режим паводкового заливания и освещенности, эколого-ценотические группы видов, экологические стратегии видов

Короткий адрес: https://sciup.org/148200786

IDR: 148200786 | УДК: 635.054:556.5

Текст научной статьи Градиентный анализ флористического состава и экологической структуры травяного яруса в пойменных лесах

шага». Они подбирались таким образом, чтобы в древостое 1) отсутствовали или участвовали в минимальном количестве мелколиственные виды (березы, осина), 2) присутствовали деревья широколиственных или темнохвойных видов возраста 100-140 лет (информация бралась из материалов лесоустройства). В статье использованы материалы с 3-х ключевых участков в центральнопойменной зоне. На этих участках были заложены временные пробные площади размером 100х100 м, в пределах которых было закартировано на миллиметровой бумаге в масштабе 1:500 расположение грив и межгривных понижений пойменного мезорельефа, а также лесных и оконных парцелл. При картировании различались следующие элементы мезорельефа: верхушки грив, склоны грив, днища понижений. Для измерения перепадов высотных отметок использовался гидроуровень, применяемый в строительных работах [7]. Границы между лесными (с сомкнутостью полога древостоя более 30 %) и оконными парцеллами проводились по вертикальным проекциям крон деревьев. Среди оконных парцелл различались мелкие окна (имеющие хотя бы один линейный размер менее 20 м, т.е. меньше высоты примыкающего древостоя) и крупные окна (у которых все линейные размеры более 20 м).

Описания травяного яруса были выполнены в пределах каждой пробной площади на 100-125 площадках размером 2х2 м. Места для их заложения выбирались с учетом приуроченности лесных и оконных парцелл к различным элементам мезорельефа (пропорционально территории, занятой каждым из выявленных сочетаний в пределах пробной площади). Расположение каждой площадки было нанесено на общий план пробной площади и, в соответствии с этим, указано, на каком элементе мезорельефа и в какой парцелле она заложена. Для большинства площадок были также проведены измерения относительных высотных отметок, на основании чего была сделана оценка продолжительности их заливания в период весеннего половодья (см. ниже). Для каждой площадки определялась сомкнутость полога древостоя (яруса А) и полога подлеска (яруса В) непосредственно над ней, общее проективное покрытие травяного покрова

(яруса С) и мохового покрова (яруса D), наличие воды на поверхности и ее покрытие, составлялся полный флористический список сосудистых растений в составе яруса С с указанием баллов проективного покрытия по шкале Браун-Бланке. Видовой состав напочвенных и эпиксильных мхов не исследовался (в исследуемых лесах общее проективное покрытие этих синузий обычно составляет 1-2 %, так что они не играют эдификаторной роли).

В ходе измерения перепадов высотных отметок в мезорельефе местными реперами (точками отсчета) служили деревья, помеченные цветными полиэтиленовыми лентами (на каждой пробной площади – по 8-9 равномерно распределенных реперов). В период максимума весеннего половодья 2003г., когда вся покрывавшая пойму вода имела единую поверхность, возле каждого реперного дерева была измерена глубина воды (22 апреля в 9.00-11.00). В это же время сотрудниками заповедника «Большая Кокшага» было проведено плановое измерение уровня воды на постоянном водомерном посту (23км от пробных площадей). Благодаря этому, в соответствии с рекомендованной методикой [2], можно было приравнять уровень воды на каждом репере к уровню на водомерном посту и пересчитать высотные отметки поверхности поймы, измеренные относительно разных реперов, в единой системе отсчета относительно условной нулевой отметки водомерного поста.

С 2001г. регистрация уровней воды на водомерном посту проводится сотрудниками заповедника ежедневно (кроме периода ледостава). На основе наблюдений 2001-2010гг. была рассчитана продолжительность заливания различных высотных отметок поймы (в диапазоне 10-480см с шагом 10см) в каждом году и теоретическая периодичность (т.н. обеспеченность) [8] каждой вычисленной продолжительности заливания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе анализа описаний была выполнена их ординация по методу бестрендового анализа соответствий (DCA, в пакете PCOrd v.4). Затем была вычислена корреляция (ранговый коэффициент Спирмена – RSp) между построенными ординаци-онными осями и 1) высотными отметками площадок, 2) суммарными значениями сомкнутости ярусов А и В над площадками, а также корреляция этих показателей между собой. Для каждого описания определено относительное участие (доля в общей сумме баллов покрытия) видов различных эколого-ценотических групп (ЭЦГ) и различных экологических стратегий (распределение видов по ЭЦГ принято по Л.Б. Заугольновой [5]; информация об экологических стратегиях травянистых видов взята из работ А.А. Агафоновой с соавторами [1], Л.А. Жуковой [4], Е.П. Сарычевой [11], О.В. Смирновой [12]). Рассмотрено изменение этих показателей вдоль градиентов относительных высотных отметок и флористического состава, для чего проведено сглаживание методом взвешенных на абсциссу наименьших квадратных отклонений от линейной регрессии (DWLS; в пакете Statistica 6.0).

DCA-ординация описаний выявила в травяном ярусе практически одномерный градиент изменения флористического состава (рис. 1). На одном конце этого градиента сосредоточены описания с верхушек грив и верхних частей склонов, где доминирует обычно Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (ЭЦГ высокотравья), а субдоминантами выступают различные виды неморальной ЭЦГ – Mercurialis perennis L., Aegopodium podagraria L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., а также Oxalis acetosella L. (бореальная ЭЦГ). На противоположном конце построенного градиента сосредоточены описания преимущественно с пониженных участков, где доминируют и субдоминируют виды водно-болотной ЭЦГ – Carex vesicaria L., Galium palustre L., Symphytum officinale L., Caltha palustris L., или же виды высокотравья – Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Stachys palustris L., Lythrum salicaria L. В средней части градиента оказались описания (с различных местоположений), в которых доминируют или со-доминируют друг с другом виды вы-сокотравья – часто Urtica dioica L. и Rubus caesius L., а также перечисленные выше.

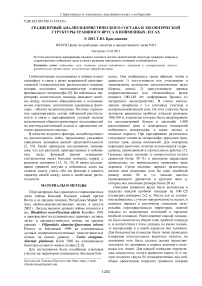

Рис. 1. Ординация описаний травяного яруса в осях флористического сходства и ее сопоставление с относительными высотными отметками и затенением площадок (отображены в виде векторов, направленных в сторону возрастания каждого из показателей). Условные обозначения: Level – относительные высотные отметки площадок, Shade – суммарные значения сомкнутости ярусов А и В над площадками.

С выявленным градиентом флористического состава (координатами описаний на 1-й ординацион-ной оси) наиболее тесно связаны высотные отметки площадок (RSp = -0,722, p<0,01), т.е. показатели режима заливания и увлажнения почвы. Суммарные значения сомкнутости ярусов А и В, т.е. показатели режима затенения напочвенного покрова, связаны с этим градиентом в меньшей степени (RSp = -0,517, p<0,01). Связь между высотными отметками площадок и суммарными значениями сомкнутости выражена еще слабее, но значима (RSp = -0,433, p<0,01). На местности эта связь выражается в том, что верхушки грив и верхние части склонов обычно заняты лесными парцеллами, и окон там мало, а к днищам межгривных понижений обычно приурочены парцеллы крупных или мелких окон, вследствие чего на нижних частях склонов выражены опушки разной ширины и с разной разреженностью древесных растений. Таким образом, в исследованных пойменных лесах заливание и затенение влияют на травяную синузию, взаимодействуя друг с другом, и градиент изменений флористического состава яруса С отражает комплексную реакцию на это влияние.

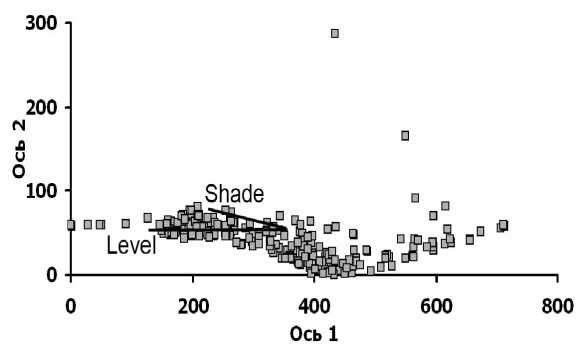

Изменчивость и функциональные связи экологической структуры травяного яруса в исследованных пойменных лесах можно проиллюстрировать относительным участием видов с разными экологическими стратегиями. На диаграммах рассеяния (рис. 2, 1 ) представлено соотношение градиента высотных отметок и общего (суммарного) относительного участия в травяном покрове всех видов, которые в той или иной степени проявляют реак-

Относительные высотные отметки, см

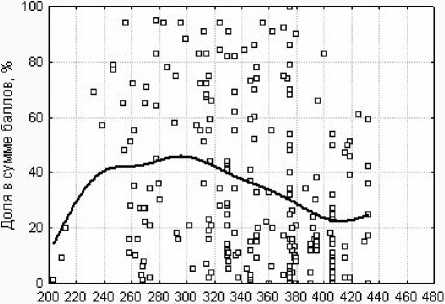

Рис. 2. Относительное участие в составе травяного яруса (доля в общей сумме баллов покрытия) видов, проявляющих реактивные свойства. Линией показан сглаженный тренд распределения вдоль градиента: 1 - высотных отметок; 2 - ординации описаний по флористическому сходству (ось 1).

При сопоставлении относительного участия видов, проявляющих разные стратегии, и положения описаний в градиенте флористического состава гораздо явственнее выражен колоколообразный характер диаграмм рассеяния: на крайних отрезках градиента обычно мало участие видов с реактивными свойствами (рис. 2, 2 ) и велико участие конкурентных и стресс-толерантных видов, а в средней части градиента - наоборот. Вклад видов различных ЭЦГ в это распределение - точно такой же, как описано выше. Видимо, выявленный ординацион-ный градиент флористического состава отражает не только разнообразие экотопов и несходство видов по экологическим амплитудам, но в значительной степени также и результат «раздела территории» в ходе взаимодействий между видами с перекрывающимися широкими амплитудами и различными стратегиями, вследствие чего на этом градиенте более четко, чем на высотном, дифференцирована функциональная структура растительности.

тивные [4, 12] свойства. Прослеживается тенденция, хотя и слабая, что на обоих противоположных концах этого градиента - на высотных отметках менее 240 см и более 300 см - чаще наблюдается малое участие этих видов в травяном ярусе, а на промежуточном высотном уровне 240-300 см - чаще большое, причем оно создается здесь видами высокотравья, черноольховой, водно-болотной и неморальной ЭЦГ. Соответственно, противоположным образом распределено общее относительное участие видов, проявляющих только конкурентные и стресс-толерантные свойства, - часто оно мало на промежуточном отрезке градиента высот, а на краях градиента - чаще большое. В его возрастание на краях градиента существенный вклад обычно вносят: на пониженных участках -виды высокотравья и водно-болотной ЭЦГ, а на повышенных - виды высокотравья, неморальной и бореальной ЭЦГ.

Ось 1

Результат проведенного градиентного анализа демонстрирует, что экотоны в пойменных лесах характеризуются не просто промежуточным экологическим режимом и флористическим составом, а еще и очень мозаичной пространственной структурой травяного яруса. Для формирования этой мозаичности, видимо, особенно благоприятны условия таких пойм, как исследуемая, где в настоящее время абиотические и биотические экологические факторы примерно равнозначны по интенсивности воздействия на лесной покров. Градиент изменений флористического состава травяного яруса отражает его комплексную реакцию на взаимосвязанное влияние паводкового заливания и затенения.

Участие в полевых исследованиях принимали студенты и аспиранты МПГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова: Т.С. Проказина, Е.Ю. Бакун, И.В. Соколов, М.В. Гаврилова, О.В. Воронцова, С.Е. Петрова. В период полевых исследований работа была частично профинансирована РФФИ (03-05-6423 8). В период обработки данных работа была поддер- жана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов».

Список литературы Градиентный анализ флористического состава и экологической структуры травяного яруса в пойменных лесах

- Агафонова А.А. Краткая характеристика популяционной биологии константных видов травяного покрова/Агафонова А.А., Шорина Н.И., Смирнова О.В., Жукова Л.А. и др.//Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. М.: Наука, 2004. Кн. 1. С.224-256.

- Алексеенко Л. Н. К методике использования гидрологических материалов для характеристики условий развития пойменной растительности//Вестн. ЛГУ. Геология. География. 1973. № 18. С.111-122.

- Еленевский Р.А. Вопросы изучения и освоения пойм. М.: Изд. ВАСХНИЛ, 1936. 100 с.

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых трав. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 1995. 223 с.

- Заугольнова Л.Б. Южная тайга и подтаежная зона [Электронный ресурс]//Ценофонд лесов Европейской России: сайт. URL: http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/.

- Исаев А.В. Формирование почвенного и растительного покрова в поймах речных долин Марийского Полесья (на примере территории заповедника «Большая Кокшага»). Йошкар-Ола: Марийский гос. техн. ун-т, 2008. 240 с.

- Кавунец Д.Н. Гидростатическое нивелирование на строительной площадке. М.: Геодезиздат, 1961. 118 с.

- Клибашев К. П. Гидрологические расчеты/Клибашев К. П., Горошков И. Ф. [под ред. проф. Чеботарева А. И.]. 2-е изд. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 460 с.

- Миркин Б.М. Закономерности развития растительности речных пойм/АН СССР, Башкирский филиал. М.: Наука, 1974. 172 с.

- Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенногеоботаническое изучение земель. М.: Огиз, Сельхозгиз, 1938. 620 с.

- Сарычева Е.П. Структурное и видовое разнообразие черноольховых лесов центра Европейской России (на примере заповедников «Брянский лес» и «Воронинский»). Дисс. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук/Пущинский гос. ун-т. М., 2000. 135 с.

- Смирнова О.В. Структура травяного покрова широколиственных лесов. М.: Наука, 1987. 206 с.

- Battaglia L. L., Sharitz R. R. Responses of floodplain forest species to spatially condensed gradients: a test of the flood-shade tolerance tradeoff hypothesis//Oecologia. 2006. V. 147, № 2. P. 108-118.

- Menges E.S., Waller D.M. Plant strategies in relation to elevation and light in floodplain herbs//American Naturalist. 1983. V. 122, № 4. P. 454-473.

- Siebel H.N., Bouwma I.M. The occurrence of herbs and woody juveniles in a hardwood floodplain forest in relation to flooding and light//Journ. Veget. Science. 1998. Vol. 9, № 5. P. 623-630.