Граффито ок. 520-х гг. до н. э. из Фанагории

Автор: Завойкина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет публикацию позднеархаического граффито с упоминанием Фанагора из раскопок Фанагории с ревизией реконструкций, предложенных Ф. В. Шеловым-Коведяевым и С. Ю. Сапрыкиным. С прочтением в 1 стк. имени Фанагора согласны все исследователи. Далее мнения расходятся. Н. В. Завойкина и Ф. В. Шелов-Коведяев независимо друг от друга предлагают структуру граффито «знаки + священные имена», в 1 стк. вычитывают имя Фанагора, а в 3 стк. - богини Геры. Завойкина интерпретирует знаки перед именами богов как денежные суммы, так же как и Сапрыкин, а Шелов-Коведяев - как цифры в алфавитной системе счета. Чтение Сапрыкина имеет фактические неточности, связанные с тем, что исследователь не проводил аутопсию граффито, и его сложно принять. Автор статьи полагает, что граффито процарапано на стенке хиосской амфоры и датируется ок. 520-х гг. до н. э. Оно содержит три строчки и представляет запись частных расходов, возможно, на приношения в святилища Фанагора, Эйя (Аполлона Феба), Геры...

Позднеархаическая эпоха, эпиграфика, граффити, северное причерноморье, боспор, фанагория

Короткий адрес: https://sciup.org/143171220

IDR: 143171220

Текст научной статьи Граффито ок. 520-х гг. до н. э. из Фанагории

Публикация архаических надписей из раскопок боспорских городов вызывает оживленный интерес у специалистов, поскольку находки такого рода – большая

* Граффито хранится в фондах ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория», ФМ–КП 10/1 А 1500 918030.

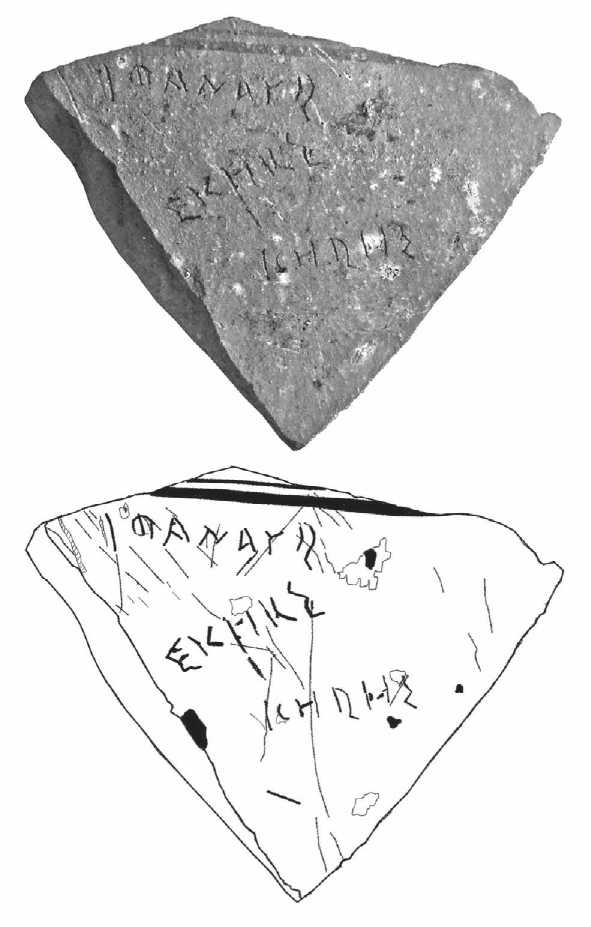

редкость в античных городах. Примером этому может служить 3-строчное граффито с упоминанием Фанагора из раскопок Фанагории (рис. 11). Его фотографии были изданы в 2015, 2017 гг. ( Завойкина , 2015б. С. 133; 2017б. С. 209). В 2018 г. в материалах конференции «Боспорский Феномен» Н. В. Завойкина опубликовала краткий, что продиктовано характером издания, историко-филологический комментарий этой весьма интересной надписи (2018. С. 292–301). В том же 2018 г. Ф. В. Шелов-Коведяев опубликовал свое чтение и датировку этого граффито (2018. С. 98–100). В 2019 г. критический анализ версий Н. В. Завойкиной и Ф. В. Шелова-Коведяева провел С. Ю. Сапрыкин и предложил свое прочтение этого граффито (2019. С. 473–480).

Представление о структуре надписи, сводящейся к формуле «знаки + священное имя», совпадает у Н. В. Завойкиной и Ф. В. Шелова-Коведяева ( Завой-кина , 2018. С. 293–295; Шелов-Коведяев , 2018. С. 98, 99). Оба исследователя сходятся во мнение, что в 1 стк. упомянуто имя Фанагора, в чем с ними солидарен и С. Ю. Сапрыкин (2019. С. 475), а в 3 стк. – имя богини Геры. Расхождения прослеживаются в датировке памятника, интерпретации знаков перед священными именами и чтении 2 стк.2 Так, Завойкина полагает, что перед священными именами вырезаны денежные знаки, а Шелов-Коведяев рассматривает их как цифры в алфавитной системе счета. Прочтение граффито С. Ю. Сапрыкиным отличается и выглядит так: «׀׀ Φαναγ<ό>ρ(ᾳ) | ἐκ Ἠκσ(ίο) ׀׀ ⁄ | κηρής – диабол Фанагору (или в Фанагорейон – героон Фанагора), триобол от Аксия (= Эксия) от беды (или злой судьбы, рока)» (Там же. С. 476–479). Об изъянах этого чтения будет сказано ниже. Обращает внимание отсутствие смысловой связи между прочтением 1 стк. и 2–3 стк. Недостает в этой версии и указания, какому же божеству Аксий посвящает триабол от беды.

Высказывалось подозрение, что Н. В. Завойкина была знакома с работой Ф. В. Шелова-Коведяева до ее публикации (Там же. С. 474). Можно предположить, что это мнение было порождено тем, что автор этих строк помимо прочтения имен Фанагора и Геры анализирует еще два вопроса в своей публикации ( Завойкина , 2018б. С. 294):

-

1. Почему три строки граффито процарапаны столь неровно.

-

2. Какие буквы из локальных алфавитов имели форму маленького полуовала, сохранившегося в начале 3 стк. граффито, и можно ли его принять за гамму из шрифта западноионийского субдиалекта.

Но эти вопросы неизбежно возникают при аутопсии граффито, и нет ничего сомнительного в том, что они возникли у разных исследователей, работавших с граффито de visu . Хотя каждый решил их по-своему (см. ниже).

Если касаться вопроса аутопсии фанагорийского граффито, то Сапрыкин провел коррекцию моей прорисовки по фотографии остракона ( Сапрыкин , 2019. С. 474, 475. Рис. 1) и добавил еще три «новых» знака. На этом основании исследователь вычитывает крупные денежные номиналы – диабол в 1 стк. и триабол между 2 и 3 строками. Хорошо известно, что опубликованная фотография, даже

Рис. 1. Граффито из Фанагории (фото и прорисовка)

высокого качества, особенно после ее коррекции в издательстве, не передает всех нюансов поверхности объекта и может искажать ее3. Так, перед началом 1 стк. Сапрыкин на фотографии усматривает еще одну вертикальную черту. Однако в верхнем левом углу черепка присутствуют многочисленные царапины случайного происхождения, в том числе одна, идущая параллельно вертикальной черте в 1 стк. (рис. 1). Она не так глубоко врезана в глину и не покрыта темноватым солевым налетом, как знаки и буквы в граффито. Эти детали хорошо видны при аутопсии черепка. Поэтому принимать эту царапину за новый знак в начале строки нет оснований, она более позднего происхождения. Три черты между 2–3 стк. на фото, которые Сапрыкин принимает за знаки оболов и читает их как триобол, также случайного происхождения. Первая вертикаль – это, скорее всего, след соскользнувшего «стилоса» автора граффито, который выглядит как удлиненная левая гаста эты ( Завойкина , 2018. С. 292. Прим. 3) . Это опять-таки хорошо заметно при аутопсии остракона. Справа от нее Сапрыкин усматривает еще одну вертикальную черту. Но в реальности это трещина белесого цвета в черепке. Она и ей подобные повреждения, в частности в 3 стк. (в центре эты ) и несколько ниже, образовались в результате солевой эрозии черепка. Еще правее исследователь принимает за знак обола часть тонкой косой царапины, идущей от нижней части концевой сигмы во 2 стк. через эту в 3 стк. и тянущуюся дальше вниз (рис. 1). Таким образом, вывод С. Ю. Сапрыкина, что в граффито использована акрофоническая система, а на этом основании он читает в надписи крупные денежные номиналы, никак не подтверждается состоянием самой надписи.

Вернемся к фанагорийскому граффито и рассмотрим его с учетом высказанных мнений. Итак, в 2004 г. в ходе археологических исследований слоя архаического времени «Верхнего города» в Фанагории была найдена стенка амфоры с двумя тонкими (разными по ширине) красными полосками, Хиос, вторая половина VI в. до н. э. (Монахов, 2003. С. 15–17, 233. Табл. 3). На внешней стороне остракона процарапано трехстрочное граффито (рис. 1)4. Надпись выполнена одним человеком, а не двумя, как предполагает Ф. В. Шелов-Коведяев (Завой-кина, 2018. С. 293; ср. Шелов-Коведяев, 2018. С. 98). Палеография граффито близка по особенностям начертания букв надписям третьей – начала четвертой четвертей VI в. до н. э. (Агафонов, 2017a. С. 206, 207. № 45, 46; 2017б. С. 268. № 132; Birzesku, 2006. Р. 171). Во 2 стк. форма эпсилон со слегка разведенными в стороны горизонтальными боковыми гастами и прямой центральной гастой характерна для четвертой четверти VI в. до н. э. (Завойкина, 2015а. С. 68–70; 2017а. С. 146, 147). Учитывая принятую дату основания Фанагории – ок. 540 г. до н. э. (Кузнецов, 2001. С. 227–236; 2010. С. 432, 433; 2016. С. 250, 251), – относим время написания фанагорийского граффито к промежутку ок. 540–520 гг. до н. э., но ближе к 520-м гг. до н. э. Ф. В. Шелов-Коведяев высказал мнение, что граффито датируется не позднее середины VI в. до н. э. (2018. С. 99). Однако такая датировка невозможна. Во-первых, хиосские амфоры типов II-A и III-A, по классификации С. Ю. Монахова, неизвестны ранее третьей четверти – последней трети VI в. до н. э. (Монахов, 2003. С. 15–17, 233. Табл. 3). Во-вторых, многолетние археологические исследования слоев архаического времени в Фанагории до сих пор не выявили материальные остатки второй четверти VI в. до н. э. В граффито наряду с обычными для позднеархаического времени формами букв, характерными для алфавитов разных полисов западного побережья Малой Азии (Jeffery, 1990. Р. 308, 309, 325, 326, 345, 346)5, использованы омикрон локальной формы (2 стк.) и «хвостатая» ро (1 и 3 сткк.) (Яйленко, 1982. С. 220. Рис. 2, 7; Jeffery, 1990. Р. 79, 80, ρ 3. Pl. 5. Fig. 7: 3; P. 289. Pl. 56. Fig. 35; Pl. 57. Fig. 70; P. 321, 325, ρ 4; Виноградов, 2001. С. 103, 104; Bîrzesku, 2006. Р. 171; Johnston, 2006. Fig. 7. 121, 124. Plate D; Агафонов, 2017a. С. 206, 207. № 45. С. 268. № 132).

Граффито:

I Φ Α Ν Α Γ R

E I < HI ( X

Ι ϲ Η R Η̣ Σ

-

1 стк. В начале строки процарапана вертикальная черта, далее читается лексема ФANAГR. Буквы ФANAГR являются сокращением имени ФavaY<6>p(n^), или ФavaY<6>p(eй) ( Завойкина , 2018. С. 294), в котором пропущены ударный омикрон и падежное окончание. Ф. В. Шелов-Коведяев предлагает чтение «ФavaY<6>p(ou), Фанагора» (2018. C. 99), а С. Ю. Сапрыкин - «ФavaY<6>p(a), Фанагору» (2019. C. 476 сл., 478). Пропуск ударных и безударных гласных – явление, которое встречает в лапидарных надписях и граффити VI–V вв. до н. э. ( Kreschmer , 1894. S. 124, 125; Толстой , 1953. C. 55. № 79; Guarducci , 1967. P. 120; Jeffery , 1990. P. 209. Pl. 40. Fig. 3; Русяева , 2010. C. 47. № 10; C. 118. № 53). Сокращение антропонимов отмечается в надписях на керамике и монетах довольно часто в указанное время ( Babelon , 1907. S. 1203–1210. Pl. 56; Larfeld , 1907. S. 409–411; Карышковский , 1988. С. 42–48). Известны сокращения антропонимов в граффити V–IV вв. до н. э. из Ольвии и Пантикапея ( Яйленко , 1980. C. 97. № 106; Русяева , 2010. C. 107. № 6; Толстой , 1953. C. 119. № 204; С. 131, № 232).

Перед именем Фанагора процарапана вертикальная черта. В эпиграфических памятниках она имеет разные значения ( Amyx , 1941. P. 180–201; Tod , 1947. P. 25, 26; Jongkees , 1951. P. 258–266; Lang , 1976. P. 22. E 6; P. 59. Ha 3–7; Johnston , 1978. P. 223; Woodhead , 1981. P. 110). Предполагаем чтение 1 стк. как «I ФavaY<6>p(n^) (или ФavaY<6>p(eй)) - обол Фанагор (или Фанагора)». Это мнение основано на том, что во 2 и 3 строках также процарапаны денежные знаки ( diple – < , маленький полуовал – ϲ), обозначающие фракции обола. Ше-лов-Коведяев принимает вертикальную черту за цифру 10 в алфавитной системе счета, а Сапрыкин ошибочно, как показано выше, вычитывает перед именем Фанагора две вертикальные гасты, которые понимает как знак диабола ( Шелов-Коведяев , 2018. С. 99; Сапрыкин , 2019. С. 476).

-

2 стк. ΕΙ < HI(Σ. В начале строки после эпсилон процарапаны вертикальная черта и с некоторым от нее отступом – diple . Понимаем их как два раздельных знака. Вертикальную черту и узкий полуовал перед концевой сигмой интерпретируем как йот и омикрон 6. Возвращаясь к интерпретации начальных знаков во 2 стк., укажем, что в надписях diple имеет главным образом два значения – половина от чего-либо или знак гемиобола (IG XII.3, 168.7; Larfeild , 1907. S. 432; Tod , 1947. P. 26; 1960. P. 21, 22; Guarducci , 1967. P. 424; Johnston , 1974. P. 149; Яй-ленко , 1980. С. 95. № 48 и пр.). В алфавитной системе счета буква Е = 5, поэтому предполагаем, что запись «ΕΙ˂» д о лжно понимать ка к «6,5 об о лов». Предполагается, что буква Е должна обозначать драхму, а запись «ΕΙ˂» следует понимать как 5 драхм и полтора обола ( Сапрыкин , 2019. С. 476). Однако серия коммерческих граффити V–I V вв. до н. э. и з Пантикапея показывает использование как алфавитной, так и акрофонической систем счета перед денежными знаками ( Яйленко , 2010. С. 102). Именно этот материал поддерживает предложенное чтение.

Ф. В. Шелов-Коведяев высказал мнение, что во 2 стк. первые два знака – это каппа 7, а вертикальная черта и узкий полуовал перед концевой сигмой являются «хвостатой» ро , и на этом основании предполагается, что во 2 стк. после эпсилон процарапано ΚΗΡΙ, dat. sing. Κήρι, Кере ( Шелов-Коведяев , 2018. С. 99). Исходя из версии о двух авторах фанагорийского граффито, исследователь трактует концевую сигму во 2 стк. как йот . Такая интерпретация невозможна, поскольку граффито написано одним человеком, а не двумя. Уже это заставляет отказаться от чтения ΚΗΡΙ. Возможно ли чтение Κήρ˂ο>ς? Что известн о о боги не Кере? В мифологической традиции VIII–V вв. до н. э. известны Керы (Κήρες), а не Кера (Κήρ), и в связанных с ними сюжетах они действуют всегда парой (Hom. Il., XVIII, 535; Od., V, 387; XII, 157; XIV, 207; XV, 235 и пр.). Исключение представляет одно место из «Теогонии» Гесиода (Hes. Theog. 211). В целом в мифологических представлениях греков VI–V в. до н. э. Керы (Κήρες) – д емонические существа рока, беды и неизбежной кары, смерти (Hom. Il., XVIII, 535; Od., V, 387; XII, 157; XIV, 207; XV, 235; Hes. Theog., 211; 217; Гаспаров и др ., 1999. С. 249–264, 440; Pi. Fr. 277; A. Th. 1060, S. OT 472; Stoll , 1894. Sp. 1136–1166; Harrison , 1908. Р. 162–217; Vollkommer , 1992. S. 14–24; Morrison , 1997. P. 276– 296). О ритуалах, связанных с Керами, античная традиция донесла до нас немногое. Так, на праздновании Анфистерий, общем для жителей Аттики и Ионии празднике весны и молодого вина, применялся обряд изгнания из домов злых духов, Кер (Κήρων) ( Буркерт , 2004. С. 410). Итак, каких-либо ясных упоминаний очевидных форм почитания богини Керы у античных авторов обнаружить не удалось. Впрочем, неизвестны и очевидные посвящения этой богине. Учитывая образ Кер как беспощадных демонических существ, связанных со смертью, в мифологии архаического и классического времени, представляется почти невероятным их упоминание в одной, пусть даже краткой, частной надписи наряду с богиней Герой и героем Фанагором.

Во 2 стк. С. Ю. Сапрыкин предполагает чтение «EKHKΣ – ἐκ Ἠκσ(ίο), от Эк-сия», в котором три последние буквы являются сокращением ионийской формой

Ἤκσιος панэллинского имени Ἄξιος (= Ἄκσιος), в котором α > η, κσ = ξ ( Сапрыкин , 2019. С. 478). Если передача ξ посредством букв κσ – явление достаточно распространенное в восточноионийском субдиалекте древнегреческого языка, то форма Ἤξιος (= Ἤκσ ι ος) не от ме чена в сводах по д р евнегреческой о номастике ( Pape, Bensler , 1911, s.v.; LGPN I–Vc, s.v., etc.). Одно это уже настораживает. Должно сказать, что имена на Ηξιο- неизвестны в древнегреческой антропонимии. Отмеченный выше факт имеет и другое объяснение. В восточноионийском субдиалекте хорошо известен переход долгого звука α в η (ᾱ > η) ( Buck , 1968. Р. 21, 141 f.). Имя Ἄξιος восходит к прил. ἄξιος (достойный, ценный), в котором начальный звук α является кратким и поэтому переход начального ᾰ в η в именах на ἀξιο- весьма затруднителен.

Обратимся к палеографии надписи. Реконструируя 2–3 строки граффито, Сапрыкин трижды вычитывает каппу : 2. Ε Κ Η Κ Σ | 3. Κ Η Ρ Η Σ. Нельзя не отметить, что при таком прочтении один и тот же человек в столь краткой надписи каждый раз выписывал новую форму каппы : |< , |( , |с . Есть ли основания для такого вывода? Если в первом случае каппа имеет традиционную форму, то последующие две – это курсивные каппы , но с разными по размеру полукружьями. Однако многочисленные публикации граффити и надписей VI – первой половины V в. до н. э. из разных частей древнего мира не фиксируют использование курсивной каппы ( Толстой , 1953; Lang , 1976; Jeffery , 1990; Johnston , 1979; 2006; Wachter , 2001; Dana , 2007; Виноградов , 2001; Русяева , 2010; Емец , 2012; Митина , 2018 и пр.). Такой формы каппа отмечается в надписях не ранее последней трети V в. до н. э.8 Следовательно, нет палеографических оснований рассматривать два знака перед сигмой во 2 стк. и два знака в 3 стк. как курсивные каппы , поскольку такая форма буквы не имела в VI – первой половине V в. до н. э. традиции применения в письменности.

Следующие далее во 2 стк. буквы HI(Σ интерпретируем как слово ἤϊος9. Оно встречается у Гомера в сочетании с Φοῖβος, эпитетом Аполлона – …ἤϊε Φοῖβε… (Hom.Il. 15, 365; 20, 152). Это же обращение содержится в гомеровском гимне Аполлону (HH 3, 1.120: ἔνθα σέ, ἤιε Φοῖβε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ ἁγνῶς καὶ καθαρῶς…). Наиболее позднее упоминание сакральной формулы ἤϊος Φοῖβος обнаруживается в орфическом гимне Аполлону II в. н. э. среди списка его эпитетов (Orph. E. 7). Эти труды дали основания рассматривать ἤϊος как эпитет Феба ( Bruchmann , 1893. S. 24; Frisk , 1960. S. 625; Chantraine , 1968. P. 407; Beeks , 2010. P. 512).

С. Ю. Сапрыкин не согласен с предлагаемым чтением на том основании, что в фанагорийском граффито использование редкого поэтического эпитета Аполлона маловероятно и, по мнению исследователя, скорее следует ожидать упоминания Аполлона или его эпитета «таксофор» (Сапрыкин, 2019. С. 476). Следует напомнить, что Феб не столько ипостась Аполлона, сколько его обозначение в поэтической речи (Яйленко, 2006. С. 370). В литературных памятниках эпитет Φοῖβος соотносится с Аполлоном со времени Еврипида, а в эпиграфических – уже с VI в. до н. э. (Lazzarini, 1976. P. 291. № 800). Аполлон почитался на Боспоре с эпитетом Феб, как показывают стихотворные надписи ΙV в. до н. э. – вотив Левкона Ι из Лабриса и эпитафия CIRB 113 из Пантикапея. Культ Феба засвидетельствован помимо Боспора также стихотворными надписями из Ольвии и Херсонеса, и есть одно граффито «Φοίβου, Феба», упомянутое в Корпусе Придика и происходящее из одного из античных государств Северного Причерноморья (Яйленко, 2006. С. 370). Итак, Феб, поэтическое прозвище Аполлона, употребляется в эпиграфических памятниках даже раньше, чем в литературе. Этот пример показывает, что эпитет Феба ἤϊος вполне мог использоваться в частных надписях, отражая, таким образом, индивидуальное восприятие Аполлона Феба некоего субъекта. Почему автор граффито использовал только слово ἤϊος, а не полностью выражение «ἤϊος Φοῖβος», которое ему было хорошо известно. Ответ следует искать в самой форме дошедшего до нас свидетельства, представляющего весьма краткую частную запись, которая не требовала точных формулировок и развернутых культовых характеристик.

По мнению Я. Фриска и Р. Бикса, ἤϊος является эпитетом Феба неизвестного значения или происхождения ( Frisk , 1960. S. 625; Beeks , 2010. P. 512). В настоящее время существует четыре этимологических версии, объясняющие его значение ( Frisk , 1960. S. 625; Chantraine , 1968. P. 407; Beeks , 2010. P. 512):

-

1. Восходит к восклицанию ἤ.

-

2. Образовано из ἠώς (ἠϊ-κανός), сияющий утром.

-

3. Образовано из гл. ἵημι и имеет значение «мечущий стрелы»10.

-

4. Предположительно, древний вокатив слова «бог».

Р. Бикс полагает, что вторая и четвертая гипотезы маловероятны. Учитывая неясную этимологию слова ἤϊος, оставим его без русскоязычного перевода. Апол лон относится к небольшому числу древнегреческих божеств, которые в граффити могли упоминаться только по одной из своих эпиклез. Наиболее близкие аналогии встречаются в граффити с Березани, Ольвии, Пантикапея, в которых Аполлон называется просто Иатр ( Толстой , 1905. С. 44 сл.; Русяева , 1986. С. 40. Рис. 4.3; 4.7; Яйленко , 2006. С. 366. № 7). Таким образом, использование в фа-нагорийском граффито эпитета Аполлона Феба ἤϊος укладывается в культурные традиции VI–V вв. до н. э. Итак, фанагорийское граффито, предположительно, зафиксировало редкий эпитет Феба, встреченный прежде в эпосе и священных гимнах Аполлону. Влияние трудов Гомера на древнегреческую религию было сильным ( Буркерт , 2004. С. 215–221), и употребление «гомеровского» эпитета Феба в позднеархаической надписи из Фанагории вполне согласуется с этим мнением. Полагаем, что во 2 стк. процарапано: ΕΙ < Ἤϊος, – 6,5 оболов Эией.

-

3 стк. В начале процарапана вертикальная черта, затем небольшой полуовал, далее буквы ΗΡΗΣ. Вычитывать здесь личное имя в ионийской огласовке Κήρης (= атт. Κάρης), или gen. sing . κήρης (κ ή ρ, κηρός (с ме рть, гибель) с переходом ο > η ( Сапрыкин , 2019. С. 478, 479), сложно, поскольку курсивная каппа , как отмечалось выше, еще не вошла в использование в позднеархаическую эпоху. Следовательно, 3 стк. начинается с двух знаков – Ιϲ. Такого чтения придерживается Ф. В. Шелов-Коведяев. Однако исследователь интерпретирует Ιϲ как

цифровую запись в алфавитной системе ΙΓ=13 ( Шелов-Коведяев , 2018. С. 99). Такой перевод принять затруднительно по ряду причин: как уже отмечалось, буквы граффито вырезаны одним человеком, а не двумя, как предполагает исследователь; образец авторской гаммы представлен в 1 стк.; в алфавитной системе счета в VI–IV вв. до н. э. единицы обычно ставились перед десятками. Вертикальная черта, как представляется, является знаком обола, а маленький полуовал должен в таком случае обозначать одну из фракций обола. Нередко этот знак обозначает в надписях гемиобол ( Tod , 1947. Р. 27). Но такая интерпретация затруднительна, поскольку знак гемиобола в форме острого угла использован во 2 стк. Следовательно, полуовал должен обозначать фракцию обола, меньшею по стоимости, чем гемиобол. Аналогий в античных надписях Северного Причерноморья найти не удалось. Известны локальные случаи употребления полуовала для обозначения халка в Коркире или 4 халков в египетских папирусах ( Tod , 1946. Р. 54, 55; 1947. Р. 27). Автор граффито, как показывают знаки обола и гемиобола, использовал международную систему денежных символов, распространенную в древнегреческих полисах в позднеархаическое время. В аттических надписях зафиксированы случаи употребления тетарте-мория в виде полуовала, повернутого влево, видимо, с целью отличения его от знака «Ϲ», который использовался наряду с diple для обозначения гемио-бола (Ibid. Р. 27). Принимая этот факт во внимание, осторожно предполагаем, что полуовал в фанагорийском граффито, возможно, обозначает тетартеморий, а знаки Ιϲ переводим как «1¼ обола»11.

Далее в 3 стк. процарапаны буквы ΗΡΗΣ, которые интерпретируем как Ἥρης, gen. sing. ионийской формы имени богини Геры (ион. Ἥρη = атт. Ἥρα). Форма Ἥρη встречена неоднократно у Гомера (Hom. Il. I. 55, 195, etc.; II. 15, 32, 69, etc.) и надписях второй половины VI–IV в. до н. э. ( Bîrzesku , 2006. P. 171; IG II2 4841). Культ Геры был близок ионийцам, колонизировавшим северные берега Понта Эвксинского (Hdt. I, 142; X. 98). Однако на Боспоре почитание Геры отмечается, по эпиграфическим данным, не ранее IV в. до н. э. ( Гайдукевич , 1966. C. 70–76; CIRB 167; Цветаева , 1986. C. 215. № 1; Яйленко , 1995. C. 257–259. Рис. 15, надпись П; Емец , 2012. C. 143. № 346). Учитывая структуру надписи, можно предположить перевод 3 стк. как «1¼ обола (?) Геры».

Итак, получаем следующее чтение граффито:

-

1. I Φαναγ˂ό>ρ˂ης>(или Φαναγ˂ό>ρ(εω))

-

2. ΕΙ < Ἤϊος

-

3. Iс Ἥρης

Перевод: Обол Фанагор ( или Фанагора ) , | 6,5 оболов Эией, | 1¼ ( ? ) обола Геры.

Таким образом, одно из ранних фанагорийских граффито представляет собой остракон с записью расходов, видимо, на вотивные приношения в святилища Фанагора, Аполлона Феба и Геры в Фанагории. Впервые в надписях этого региона встречено столь раннее упоминание богини Геры, покровительницы всех ионийцев. Внимания заслуживает обозначение Феба как ἤϊος. Этот редкий эпитет впервые встречается в эпиграфике позднеархаического времени. Датировка граффито наводит на предположение, что его автор мог входить в число первых жителей Фанагории. О составе фанагорийских колонистов известно немного. Выведение апойкии, получившей название «Фанагория», теосцами после завоевания Ионии персами (возможно, после временной их остановки в Аб-дере) ок. 540 до н. э. позволяет предполагать достаточно пестрый состав эмигрантов. Археологические материалы также дают основание думать об участии в колонизационном процессе не только ионийцев (Кузнецов, 2010. C. 461, 462). Упоминание имени Фанагора в граффито наряду с божествами ясно указывает, что здесь подразумевается не живой человек, а скорее личность, поставленная в один ряд с богами. Речь, очевидно, идет о героизированном умершем. Из сообщений античных авторов известно, что ойкистом-эпонимом Фанагории был теосец Фанагор (FGrHist. 1 F 212; GGM II, 324 f.; GGM II. 549, 324.36–41 = Arr. Fr. 55 Roos,). Сведения античных авторов о происхождении названия полиса ФavaY6pela от имени Фанагора, его ойкиста, рассматриваются как самый ранний пример такого рода в античной традиции в наименовании новых городов (Malkin, 1985. P 121; Charalampakis, 2013. Р. 182-186). Исследователи отмечают уникальность этого социокультурного явления в истории Древней Греции и пытаются найти ему объяснения (Malkin, 1985. Р. 116–121). Дата написания нового граффито (между 540–520-ми гг. до н. э.) и время выведения апойкии под предводительством Фанагора (ок. 540-х гг. до н. э.) приходятся на достаточно короткий хронологический интервал (ок. 20 лет). И этот факт заставляет считать, что в граффито упомянут ойкист Фанагор, о котором сообщают античные авторы. В этот временной промежуток основатель Фанагории, по всей видимости, скончался и был героизирован. Из сочинений Гомера и Геродота известно, что основатель колонии причислялся после смерти к рангу героев, ему приносились жертвоприношения в определенный день и устраивались поминальные игры (Hom. Od. VI. 7–11; Hdt. VI. 38, 1). Героизированный основатель выступал в качестве покровителя и защитника полиса наряду с верховными божествами. Упоминание Фанагора в одной надписи наряду с Аполлоном и Герой дает основания для осторожного предположения, что погребение (героон) ойкиста могло располагаться на территории исторического ядра (Верхний город) Фанагории (Кузнецов, 2017. С. 166, 167), возможно, на одном теменосе с храмами упомяну -тых богов (Муратова и др., 2017. С. 91).

Список литературы Граффито ок. 520-х гг. до н. э. из Фанагории

- Агафонов А. А., 2017а. Древнейший теменос Пантикапея. Вторая половина 6 в. до н. э. // Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства / Ред.: В. Д. Кузнецов, В. П. Толстиков. М.: ГМИИ. С. 202-207.

- Агафонов А. А., 2017б. Общественный комплекс на западном плато. Последняя четверть 6 - вторая четверть 5 вв. до н. э. // Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства / Ред.: В. Д. Кузнецов, В. П. Толстиков. М.: ГМИИ. С. 266-273.

- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 180 с.

- Буркерт В., 2004. Греческая религия. Архаика и классика. СПб.: Алетейа. 583 с.

- Виноградов Ю. Г., 2001. Визит эвбейца в Фанагорию // Вестник древней истории. № 1. С. 103-104.

- Гайдукевич В. Ф., 1966. Вотив Герея из Мирмекия // Культура античного мира / Ред. А. И. Болтунова. М.: Наука. С. 70-76.

- Гаспаров М. Л., Цыбенко О. П., Ярхо В. Н., 1999. Эллинские поэты. М.: Ладомир. 515 с.

- Емец И. А., 2012. Граффити и дипинти из античных городов и поселений Северного Причерноморья (подготовительные материалы к Корпусу). М.: Спутник. 547 с.

- Завойкина Н. В., 2015а. Два новых граффити из Пантикапея (из архива В. Д. и Т. В. Блаватских) // С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В. П. Толстикова / Ред. Д. В. Журавлев. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского. С. 68-74.

- Завойкина Н. В., 2015б. Малая эпиграфика // Фанагория / Ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. М. С. 132-139.

- Завойкина Н. В., 2017а. Два abecidaria позднеархаического времени из Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 4. С. 145-151.

- Завойкина Н. В., 2017б. Основание Фанагории. Вторая половина 6 в. до н. э. // Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства / Ред.: В. Д. Кузнецов, В. П. Толстиков. М.: ГМИИ. С. 208-215.

- Завойкина Н. В., 2018а. Два граффити частного характера позднеархаического времени из Фанагории // Древности Боспора. Т. 22. М.: ИА РАН. С. 67-71.

- Завойкина Н. В., 2018б. Список пожертвований с упоминанием Фанагора третьей четверти VI в. до н. э. из Фанагории // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира: материалы междунар. конф. Т. 1 / Ред.: В. Ю. Зуев, В. A. Храшановский. СПб.: Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского гос. ун-та пром. технологий и дизайна. С. 292-299.

- Карышковский П. О., 1988. Монеты Ольвии. Киев: Наукова Думка. 167 с.

- Кузнецов В. Д., 2001. Метрополия Фанагории // Древности Боспора. Т. 4. М.: ИА РАН. С. 227-236.

- Кузнецов В. Д., 2010. Фанагория - столица Азиатского Боспора // Античное наследие Кубани. Т. I / Ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 431-469.

- Кузнецов В. Д., 2016. Фанагория и Синдика: некоторые заметки // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 4: Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2 / Ред. А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 250-278.

- Кузнецов В. Д., 2017. Боспор Киммерийский в 5 в. до н. э. (древнеперсидская надпись из Фанагории) // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 6: Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 3 / Ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 160-187.

- Митина В. В., 2018. Письмо, найденное в Ольвии в 2010 году // Hyperboreus. Vol. 23. Fasc. 2. C. 244-265.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. Саратов: Киммерида. Изд-во Саратовского гос. ун-та. 351 с.

- Муратова М. Е., Ильина Т. А., Шорунова Ю. Н., 2017. Религия и культы Пантикапея и Фанагории // Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства / Ред.: В. Д. Кузнецов, В. П. Толстиков. М.: ГМИИ. С. 85-93.

- Русяева А. С., 1986. Милет - Дидимы - Борисфен - Ольвия. Проблемы колонизации Нижнего Побужья // Вестник древней истории. № 2. С. 25-64.

- Русяева А. С., 2010. Граффити Ольвии Понтийской. Симферополь: Крымское отделение Ин-та востоковедения НАНУ. 287 с. (Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии; suppl. 8.)

- Сапрыкин С. Ю., 2019. К прочтению и интерпретации некоторых боспорских граффити // Древности Боспора. Т. 24. М.: ИА РАН. С. 473-487.

- Толстой И. И., 1905. Врач и Дельфиний // Известия Императорской Археологической комиссии. Вып. 14. С. 44-53.

- Толстой И. И., 1953. Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 154 c.

- Цветаева Г. А., 1986. Посвятительные граффити из Горгиппии IV в. до н. э. // Проблемы античной культуры / Ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 215-217.

- Шелов-Коведяев Ф. Н., 2018. К ранней истории Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 3. С. 98-106.

- Яйленко В. П., 1980. Граффити Левки, Березани, Ольвии // Вестник древней истории. № 3. С. 75-116.

- Яйленко В. П., 1982. Греческая колонизация VII-III вв. до н. э. М.: Наука. 312 с.

- Яйленко В. П., 1995. Женщины, Афродита и жрица Спартокидов в новых боспорских надписях // Женщина в античном мире / Ред.: Л. П. Маринович, С. Ю. Сапрыкин. М.: Наука. С. 204-272.

- Яйленко В. П., 2006. Посвятительные граффити Пантикапея и его округи // Древности Боспора. Т. 9. М.: ИА РАН. С. 355-428.

- Яйленко В. П., 2010. Тысячелетний боспорский рейх. М.: Гриф. 739 с.

- Яйленко В. П., 2017. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора в VII в. до н. э. - VII в. н. э. СПб.: Нестор-История. 1023 с.

- Amyx D. A., 1941. An Amphora with a Price Inscriptions in the Hearst Collection at San Simeon // University of California Publications in Classical Archaeology. Vol. 1, № 8. Berkeley: University of California Press; Cambridge: University Press Barclay. P. 179-206.

- Babelon E., 1907. Traité de monnaies grecques et romaines. Vol. 1. Description Historique. 2nd ed. Paris: E. Leroux. 975 р.

- Beeks R., 2010. Etymological Dictionary of Greek. 2 vols. Leiden; Boston: Brill. 1809 p. (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; vol. 10.)

- Bîrzesku Iu., 2006. Some Ceramic Inscriptions from Istrian Sanctuaries: The Naukratis Approach // Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean / Eds.: A. Villing, U. Schloutzhauer. London: British Museum. P. 169-173.

- Bruchmann C. F. H., 1893. Epitheta deorum quae apud poetas graecos leguntur. Collegit disposut edidit // Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie. Supplement / Chief ed. W. H. Roscher. Leizig. 248 S.

- Buck C. D., 1968. The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary. 2 nd ed. Chicago: University of Chicago Press. 375 p.

- Chantraine P., 1968. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. 1. Paris: Klincksieck. 217 р.

- Charalampakis P., 2013. Some Notes on the Name ΦΑΝΑΓΟΡΕΙΑ and ΦΑΝΑΓΟΡΗΣ // Античный мир и археология. Вып. 16. Саратов. С. 180-189.

- Dana M., 2007. Lettres grecques dialectales Nord-Pontiques (SAUF IGDOP 23-26) // Revue des études anciennes. № 109. Bordeaux. Р. 67-97.

- Frisk Hjа., 1960. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg. 312 S.

- Guarducci М., 1967. Epigrafia Greca. I. Caratteri e storia della disciplina; la scrittura greca dalle origini all' eta Imperiale. Rome: Istituto poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato. 580 р.

- Harisson J. E., 1908. Prolegomena to the Study of Greek Religion. 2 nd ed. Cambridge: University Press. 716 p.

- Homer, 1924-1925. The Iliad / With an English translation A.T. Murray. Cambridge; London: W. Heinemann. 2 vols.

- Jeffery L. H., 1990. The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eight to the Fifth centuries B.C. Oxford: Oxford University Press. 481 р., 80 pl.

- Johnston A. W., 1974. Trademarks on Greek Vases 1 // Greece and Rome. Vol. 21. № 2. P. 138-152.

- Johnston A. W., 1978. List of Contents: Attic Vases // American Journal of Archaeology. № 8. P. 222-226.

- Johnston A. W., 1979. Trademarks on Greek Vases. Warminster: Aris and Phillips. 271 p.

- Johnston A. W., 2006. Trademarks on Greek Vases. Addenda. Oxford: Aris and Phillips. 242 p.

- Johnston A. W., 2010. Leontini - Some Remarks on Epichoric Texts // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. № 175. Р. 150-152.

- Jongkees J. H., 1951. On Price Inscriptions on Greek Vases // Mnemosyne. Vol. 4. Iss. 3. Р. 258-266.

- Kretschmer P., 1894. Die griechischen Vaseninschriften ihrer Sprache nach Untersucht. Bertelsmann: Gütersloh. 251 S.

- Lang M., 1976. Graffiti and Dipinti. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 116 р., 62 pl. (The Athenian Agora; vol. 21.)

- Larfeild W., 1907. Handbuch der griechischen Epigraphik. Leipzig: O. R. Reisland. 604 S.

- Lazzarin M. L., 1976. Le formule della dediche votive nella Grecia arcaica. Rome: Accademia Nazionale dei lincei. 356 p.

- Malkin I., 1985. What's in a Name? The Eponymous Founder of Greek Colonies // Athenaeum. Vol. 63. Р. 114-130.

- Morrison J. V., 1997. Kerostasia, the Dictates of Fate, and the Will of Zeus in the Iliad // Arethusa. Vol. 30. № 2. Р. 276-296.

- Pape, Bensler, 1911. Wörterbuch der Griechischen Eiennamen / W Pape., G. E. Benseler. 3d ed. Rev. G. E. Benseler. 2 vols. 1863-1870. Reprint, Braunschweig.

- Stoll H. W., 1894. Keren // Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Bd. II, 1 / Hrsg. W. H. Roscher von. Leipzig. S. 1136-1166.

- Talcott L., 1955. Some Chairias cups in the Athenian agora // Hesperia. Vol. 24. № 1. Р. 72-75.

- Tod M. N., 1946. Epigraphical notes on Greek coinage. II. ΧΑΛΚΟΥΣ // The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. Vol. 6. № 1/2. P. 47-62.

- Tod M. N., 1947. Epigraphical Notes on Greek Coinage. III. OΒΟΛΟΣ // The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. Vol. 7. № 1/2. Р. 1-27.

- Tod M. N., 1960. Epigraphical notes on Greek coinage. IV. ΔΡΑΧΜΗ // The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. Vol. 20. P. 1-24.

- Vollkommer R., 1992. Ker // Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Bd. VI. Zürich; München. S. 14-24.

- Wachter R., 2001. Non-Attic Greek Vase Inscriptions. Oxford: Oxford University Press. 384 p.

- Woodhead A. G., 1981. The Study of Greek Inscriptions. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 203 p.