Графическая визуализация народного костюма в контексте стилевых направлений ХХ века

Автор: Филатова Наталия Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Современные наукоемкие инновационные технологии

Статья в выпуске: 4-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается графическая визуализация народного костюма на основе силуэтно-пропорциональных отношений, базовых элементов формообразования, колористического решения в контексте авангардистских направлений ХХ века.

Народный костюм, композиционная схема, матрица цветосочетания, визуальные метафоры, образовательный процесс, творческое профессиональное мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/148203271

IDR: 148203271 | УДК: [7.01:74/45]:646

Текст научной статьи Графическая визуализация народного костюма в контексте стилевых направлений ХХ века

Как известно, преемственность курсов и их логическая последовательность определяет качество образовательного процесса. Междисциплинарные связи общепрофессиональных и специальных дисциплин можно проиллюстрировать на примере дидактического подхода к выполнению заданий по рисунку и дизайн-проектированию у дизайнеров костюма Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Исключительный интерес представляет курсовой проект, выполняемый по материалам музейной практики -выполнение в материале аналоговой копии народного костюма. Затем модель, одетая в сшитый студентами костюм, становится предметом изображения на занятиях по рисунку. Таким образом, исследовательская работа по реконструкции, предполагающей воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных источников, знакомство с конструкцией платья, головного убора и техническими свойствами материалов, находит свое продолжение на занятиях по рисунку и живописи. Графическая визуализация народного костюма предполагает обращение к метафизическому ритму праформ, исследованию орнамента, несущего в себе «изначально единый сакрально-мифологический смысл» [1], усвоение методов презентации объекта, ведущих к расширению границ профессионального мышления дизайнера костюма.

Учебная программа, как регулятор учебного процесса, определяет алгоритм действия учащихся по известным правилам заданного спектра знаний и умений. В процессе такой работы мы получаем вполне ожидаемый результат. Он зафиксирован как в визуализации методики преподавания, так и в окончательном изображении - работах методического фонда (рис. 1). Это - академические рисунки, выполненные на основе ренессансного подхода, метода, который «…носит объективный характер, .. никак не связан с художественным образом, а

основывается только на законах геометрии и одновременно учитывает характер работы человеческого глаза» [2], когда применяется линейная перспектива, деформирующая реальные параметры объекта и уравнивающая пространство и предмет изображения. Многовековая история обучения академическому рисунку на базе данного приема дает замечательные результаты, о чем свидетельствует опыт европейских и Российской Академий художеств.

Рис. 1. Е. Овчинникова. Студ. работа. 2014 г.

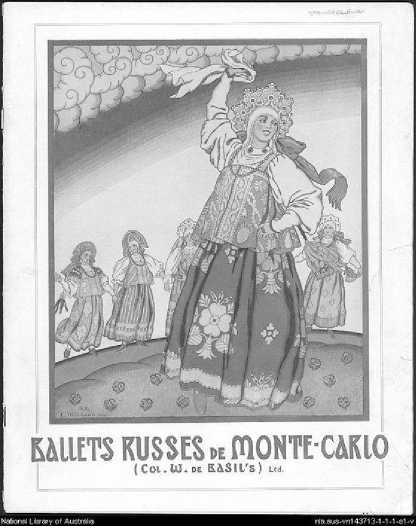

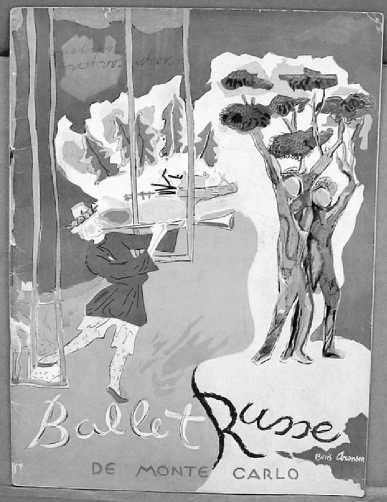

Однако на сегодняшний день большей популярностью пользуется подход к обучению, ориентированный на активное усвоение новых знаний, нового опыта на основе игрового начала, способствующий формированию личностных смыслов, что предполагает использование новых художественно-пластических средств репрезентации [3]. Обратимся к опыту модерна, когда предметная форма наделяется абсолютной ценностью (рис. 2). Художественный образ складывается на основе пространственных характеристик, являющихся результатом перцепции, анализом предшествующего опыта, тактильных ощущений. Отдельного внимания заслуживает модернизм, ставший колыбелью дизайна. Формально-пространственные подходы авангарда первой трети ХХ века к организации картинной плоскости получили свое развитие в культуре постмодернизма. Таким образом, выбор проекционных систем, графических техник, композиционных схем всего комплекса средств визуализации идеи, мысленного проекта, определяет эстетические характеристики рисунка.

Рис. 2. И. Билибин. Эскиз афиши русского балета. 1910 г.

Для формирования графического образа рисунка модели в народном костюме студенту необходимо проанализировать:

-

1) Силуэтно-пропорциональные отношения базовых элементов формообразования: пропорций, ритма деталей, пластики конструктивных элементов.

-

2) Колористическое решение костюма, типологию цветосочетаний, символику и семантику цвета.

-

3) Орнаментацию, вышивку, сообщающую костюму эмоционально психологическую характеристику.

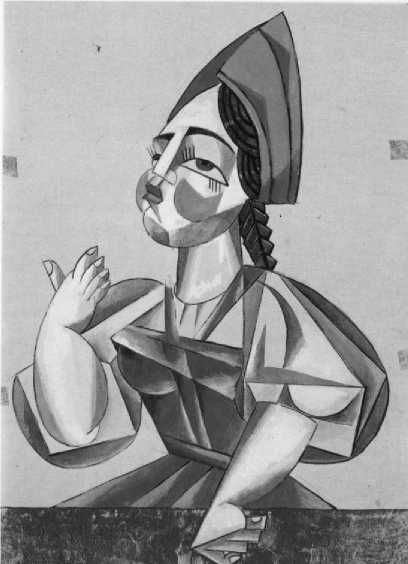

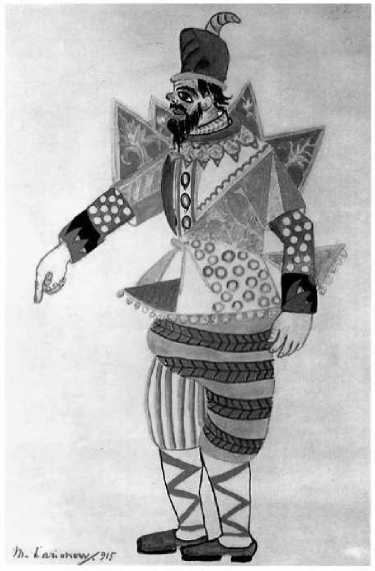

Обращаясь к эстетике авангарда, который характеризуется экспериментальным подходом, акцентированием символического в художественных образах, остановимся на одном из направлений – кубофутуризме. Пластическая система кубо-футуризма имеет в своей основе глубоко традиционную культуру: древнее, доисторическое искусство, народное искусство, а также художественные поиски художников конца ХIХ века. Знание о предмете стало руководящим принципом создания образа (рис. 3-6). Кубофутуризм стремился увидеть мир изнутри, свободно используя четвертое измерение – время. Контуры изображаемой модели взаимодействуют с линиями разделения формы, образующими конструктивный каркас картинной плоскости. Относительно этих линий форма приобретает новое пространственное измерение, обнаруживая те части, которые были бы скрыты от глаз зрителя в случае единой точки зрения.

Рис. 3. Л. Попова. «Поповна». Эскиз куклы для кукольного спектакля. 1920 г.

Рис. 4. П. Челищев. Баба Бабариха. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1923 г.

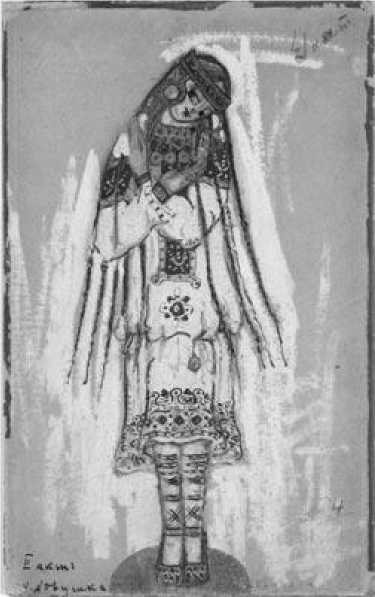

Русский костюм, которому присуще ритмическое чередование вертикалей и горизонталей кроя, орнаментации, представлен множественным количеством проекций, во всем богатстве порождаемых ассоциаций (рис. 6, 7). Линии, обозначавшие разделение проекций, вызванных симультанным видением, обозначили появление новой конструкции картины, которая определила метод построения. Форма изображаемых деталей и пространство, окружающее их, взаимодействуя друг с другом, были организованы в единую структуру, в которой пустота и объем приобрели равное значение.

Рис. 5. Н. Рерих. Весна священная. 1913 г.

Рис. 6. М. Ларионов. Эскиз костюма к балету «Шут». 1921 г.

Рис. 7 . Б. Аронсон. Эскиз афиши русского балета. 1942 г.

Такой рисунок модели в народном костюме, где органическая форма – внутреннее пространство – разрастается и плавно перетекает во внешнее, связан со способностью передать идею времени. Концепт не только порождает устойчивые мотивы, но и возвращает архаические смыслы.

Рис.8. А. Сорокина. Студ. работа. 2010 г.

Рукописные тексты, надписи дают дополнительную информацию о крое, о характере вышивки, символике цвета, также они являются ритмическим и структурным компонентом живописной плоскости. Техника папье-колле, активно используемая студентами, не только обогащает фактурой графический лист или живописную поверхность, но придает неоднозначность работе. Такой прием усиливает рецептивную активность, дополнительно активизируя учебный процесс. В отличие от других авангардистских направлений, опирающихся на бессознательное, кубофутуризм провоцирует сознательное, аналитическое начало.

Другой подход в рамках парадигмальной установки фовизма предполагает стилизацию объемов, использование роскошных гибких линий, утонченных цветосочетаний (рис. 7, 8). Но это не уводит от предмета изображения, народного костюма, а создает аналоговую модель, не меняя смысла, концепции. Обозначим следующий алгоритм действий:

-

1) В процессе анализа базовой геометрии народного костюма, цветового ряда, закрепленного традицией, выявляются основные композиционные схемы, типы колорита.

-

2) Типология цветосочетаний, символика и семантика цвета подвергаются дизайнерскому обобщению.

-

3) В результате составляется матрица цветовых сочетаний.

В этом случае, в изображении метафорически присутствует национальная характерность. А наряду с точным воспроизведением деталей опора делается на аллюзии и ассоциации.

Таким образом, на протяжении всего своего существования костюм выступает культурным концептом, вбирающим в себя множество разнородных значений. Опора на архетип проявляет вектор художественного взаимодействия уходящих вглубь веков национальных традиций и тропеиче-ской выразительности подходов авангардистских течений. Учитывая, что «Изображение никогда не является точной копией объекта, но представляет собой его структурный эквивалент, выраженный определенным изобразительным средством» [4], мы применяем разнообразные методы графической визуализации. Таким образом, обращаясь к явлениям, связь между которыми не всегда очевидна, мы способствуем не только овладению дизайнерами костюма новыми знаниями в области графической репрезентации, но и провоцируем развитие способности к выстраиванию ассоциативных рядов, что в свою очередь ведет к формированию творческого мышления, профессионального сознания дизайнера.

Список литературы Графическая визуализация народного костюма в контексте стилевых направлений ХХ века

- Буткевич, Л.М. История орнамента: учеб. пособие. -М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2008. 272 с.

- Раушенбах, Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. -М.: Наука, 1986. 256 с.

- Филатова, Н.Г. Феномен эстетической культуры как социальной эффективности//Вестник Самарского муниципального института управления. 2011. №3. С. 203-208.

- Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. -М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.