Граниты и их роль в формировании литосферы

Бесплатный доступ

"Проблема гранитов", включающая вопросы, связанные с их происхождением и геологическим положением, имеет более чем двухвековую историю. Интерес к ней то вспыхивает, то затухает, но систематически выявляются новые аспекты и дискуссия обретает новую жизнь. Очередное обострение интереса к гранитам вызвано рассмотрением влияния гранитообразующих субстратов и оценкой их вклада в формирование этих пород. В значительной мере на палеосубстратном принципе построена широко применяемая ныне классификация гранитоидов, предложенная четверть века назад Б. Чаппелом. Особое значение приобретает в этой связи вопрос о роли гипергенных процессов (и прежде всего глубокого химического выветривания и осадочной дифференциации) в подготовке вещества внешних оболочек земной коры к последующей гранитизации или сиализации в широком смысле этих терминов. Впервые такую проблему обозначили В. И. Вернадский и В. М. Синицин, на протяжении последней трети XX века она активно разрабатывалась нами, что нашло отражение в нескольких монографиях и серии статей. В последние годы проблема осадочной "предподготовки" вещества гранитного слоя литосферы стала одним из ключевых моментов концепции "Вертикальной аккреции земной коры", предложенной и разрабатываемой М. Г. Леоновым и сотрудниками лаборатории тектоники консолидированной коры ГИНа.

Короткий адрес: https://sciup.org/149128945

IDR: 149128945

Текст научной статьи Граниты и их роль в формировании литосферы

В геологии, как, наверное, и в других науках, есть набор неких “вечных заморочек” — проблем, интерес к которым то затухает, то обостряется, но никогда не исчезает. К ним относится и так называемая проблема гранита, включающая все вопросы, связанные с происхождением и геологическим положением этих пород. Спорам о гранитах уже более 200 лет, но систематически выявляются новые аспекты, и дискуссия переходит на другой уровень, обретая новую жизнь.

Проблема гранита выходит по своей значимости далеко за рамки не только петрографии, но и геологии. Отмечу лишь наиболее существенные моменты. Так, граниты, слагая около половины объема всех магматических пород, распределены в литосфере крайне неравномерно — они являются определяющим компонентом коры континентальной, тогда как в океанах их нет. Более того, не разобравшись с гранитами, нельзя понять, что такое континенты, почему и как они обособились от океанов. А это не только геология, но и география. Далее, в пределах Солнечной системы граниты известны в сколько-нибудь существенном объеме только на Земле, тогда как на прочих планетах земного типа, включая и Луну, их нет. Почему? Это уже проблема астрономии или как минимум планетологии. И поверьте, граниты порождают немало вопросов, подобных по широте и значимости. Так что “неумирающий” интерес к этим породам вполне обоснован. Настоящая статья как раз и посвящена оценке современного состояния заявленной проблемы на основе анализа отечественных и зарубежных публикаций с учетом моих собственных материалов и личных соображений, как прошлых, так и нынешних.

Что же говорят и думают о гранитах и сопряженных с ними явлениях современные специалисты? Оставим в прошлом исторические споры нептунистов и плу-тонистов конца XIX в., полемику сторонников единой (базальтовой) исходной магмы и приверженцев независимого существования гранитных расплавов (первая треть ХХ в.), романтические дис- куссии магматистов и трансформистов в пору моей студенческой юности. Отметим лишь, что в ходе этих почти 200-летних дебатов сложились представления, что гранитная магма не имеет отношения к протопланетному расплаву и не генерируется на мантийном уровне, а формируется в результате плавления кристаллического вещества земной коры. При этом сами граниты могут образовываться как при кристаллизации этих палинген-ных (возрожденных) расплавов, так и путем преобразования коровых метамор-фитов в твердом состоянии. К заключительной четверти ХХ в. эти положения стали общепризнанными, и дальнейшие споры шли всего лишь по линии определения относительной роли расплавных (собственно магматических) гранитоидов и их ультраметаморфогенных аналогов в общем балансе этих пород. В итоге гранитная дискуссия в очередной раз почти сошла на нет.

К новому её обострению, у нас в стране в полной мере еще не осознанному, привели рассмотрение влияния исходных субстратов на состав гранитов и оценка их непосредственной роли в формировании последних. В этом вопросе четко обособились две принципиально разные концепции. Одни исследователи полагают, что состав реальных гранитов определяется физико-химическими параметрами гранитообразующей системы — температурой, давлением, а также химизмом растворов (флюидов), среди которых ведущая роль принадлежит мантийным. Влияние преобразуемого материала, именуемого субстратом или протолитом, считается ничтожным и во внимание не принимается. Полагают, что под воздействием флюидов преобразовываться в гранит может все — от амфиболита до кварцита. При достижении системой температуры плавления все это даёт в конечном счете гранитную магму. Известный русский специалист по гранитам и гранитогенезу Г. M. Беляев назвал такой подход “принципом Миясиро” по имени японского петролога, активно развивавшего эти представления [1]. Подчеркнем, что в соответствии с принципом Mиясиро состав гранита определяется внешними по отношению к граниту факторами. Эту версию разделяет на сегодня в той или иной форме большинство российских петрологов.

Альтернативную концепцию можно назвать принципом Чаппела, австралийского петролога, утверждающего, что “граниты — это слепок исходных пород”, которые претерпели плавление и иные преобразования, став в конечном счете гранитами. Уже сама логика подсказывает, что исходное вещество гранитообразующей системы не может исчезать полностью. Непереработанные остатки исходного материала (фрагменты пород, не-ассимилированные ксенокристаллы) в гранитах действительно встречаются. Порой они даже обильны. Такой материал называют реститом (от английского слова rest — остаток ). Чем выше доля рестита, тем отчетливее должны проявляться унаследованные особенности исходного субстрата. Hо даже при полном пе-реплавлении последнего что-то из первичных компонентов должно войти в новообразованный расплав, и это неизбежно скажется на особенностях его состава [10].

В начале 70-х гг. произошли события, чрезвычайно важные для данной проблемы: геологи разных стран установили на реальных объектах, расположенных на разных континентах, что наследование гранитоидами особенностей состава исходных субстратов — это не только логическое допущение, но и вполне реальный факт.

fl имею в виду свои работы по изучению протерозойских гранитов Таймыра и Енисейского кряжа, исследования И. Б. Щербакова архейских гранитов Украины и работы Б. Чаппела в Австралии. Исследования эти проводились практически одновременно и выполнялись независимо друг от друга. Тем ценнее, что их результаты оказались по сути идентичными.

Hа основе таймырских исследований нами было сформулировано понятие об 5

изолитогенных гранитных рядах как о совокупности продуктов последовательного преобразования (метаморфизма, метасоматической гранитизации, мигма-тизации, палингенно-анатектического плавления и полного переплавления) литологически однотипных исходных толщ. В развернутой форме эта концепция с разделением гранитов на апоосадочные (куда входят апопелитовый, апограувак-ковый и известковисто-граувакковый ряды) и апомагматические (апобазито-вый и аполептитовый ряды) впервые была изложена в 1972 г. в нашей монографии о гранитоидах докембрия Таймыра [7]. Два года спустя вышла из печати известная (обильно цитируемая) статья Б. Чаппела и А. Уайта, в которой наши австралийские коллеги изложили в тезисной форме обоснование выделения в Лакланском складчатом поясе Австралии двух различных сообществ кислых пород, названных ими S и I гранитами [11]. В своей основе схема Б. Чаппела идентична нашей схеме изолитогенных рядов, поскольку символ S обозначает в ней слово sedimentary (осадочный, точнее, апоосадочный), а символ I — igneous (магматический, апомаг-матический). Hо появилась она позже выхода в свет нашей монографии.

И дело тут не в моих достоинствах, хотя мне было бы лестно так думать, а в достоинствах объекта наших исследований. Hа Таймыре вследствие прекрасной обнаженности и особенностей геологического строения можно шаг за шагом прослеживать изменения отдельных пачек и даже пластов преобразуемых пород (рис. 1). Hа Енисейском кряже в пределах Посольненского гранитного массива в процессе проведения государственной геологической съемки пятидесятитысячного масштаба была выявлена и четко прослежена реликтовая слоистость гранитов, непосредственно переходящая по простиранию в слоистость замещаемых ими гнейсов (рис. 2). В Австралии таких возможностей нет, и там можно было опираться только на косвенные данные — на корреляцию составов пород.

Mонография И. Б. Щербакова с обстоятельной характеристикой апопели-товых и апобазитовых архейских гра-нитоидов Украинского щита вышла в свет в 1975 г. [9], формально после Чаппелов-ской статьи. Hо я бы отметил, что это была все-таки монография, т. е. работа итоговая, а не тезисная статья с заявкой на идею. Так что на тот момент мы со Щербаковым явно опередили наших зарубежных конкурентов. Однако вскоре ситуация кардинально изменилась. Б. Чаппел провел в последующие 10— 12 лет масштабные геохимические и изотопные исследования гранитоидов Австралии с привлечением громадного материала по другим континентам, что позволило ему создать мощнейшую аналитическую базу в обоснование своей модели. К тому же первичная схема была существенно расширена — допол- нена двумя новыми гранитными типами. Все это привело к заслуженному всемирному признанию Чаппеловской классификации. В итоге мне не осталось ничего другого, кроме как способствовать (по мере возможности) ее внедрению в практику отечественных исследований.

Hапомню основы Чаппеловской классификации, которую порой несколько шутливо называют “алфавитной” (см. таблицу). S-граниты в пояснениях вроде бы не нуждаются: они развиваются по первично-осадочным (преимущественно метапелитовым) протолитам, а потому являются чистейшим коровым продуктом.

I-граниты — продукт преобразования ортометаморфитов, развивавшихся по основным вулканитам, их туфам и ту-фогенно-осадочным толщам, хотя часть исследователей трактует их как дифферен-циаты базальтовой магмы, не отделяя, в сущности, от М-гранитов . К последним относятся преимущественно кварцевые диориты, гранодиориты, тоналиты. Буква “M” в их названии говорит об их мантийной природе. Полагают, что это диф-ференциаты негранитных мантийных магм — базальтовой, андезитовой, хотя есть версия, согласно которой это продукты гранитизации метаморфитов, содержащих по тем или иным причинам геохимические и изотопные мантийные метки .

Сложнее всего ситуация с А-гранита-ми . Буква “А” обозначает здесь не тип субстрата и даже не источник происхож-

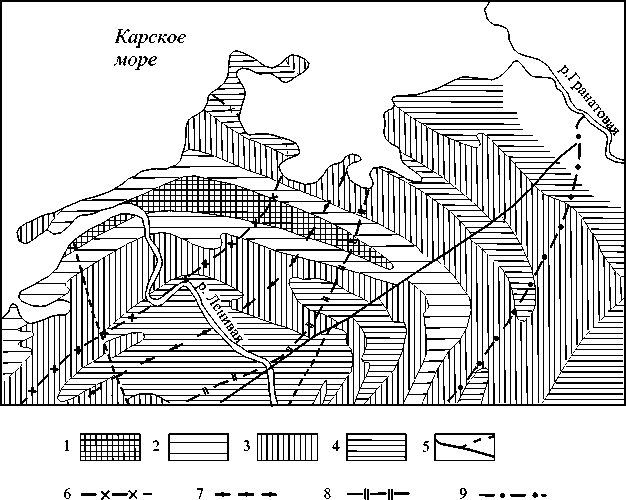

Puc. 1. Mетаморфическая зональность в районе междуречья Гранатовой и Ленивой (Центральный Таймыр).

1—4 — свиты в составе протерозойского комплекса: 1 — мининская, 2 — конеч-кинская, 3 — стерлиговская, 4 — воскресенская; 5 — разрывные нарушения; 6— 9 — изограды метаморфизма: 6 — биотитовая, 7 — гранатовая, 8 — ставролито-вая, 9 — силлиманитовая

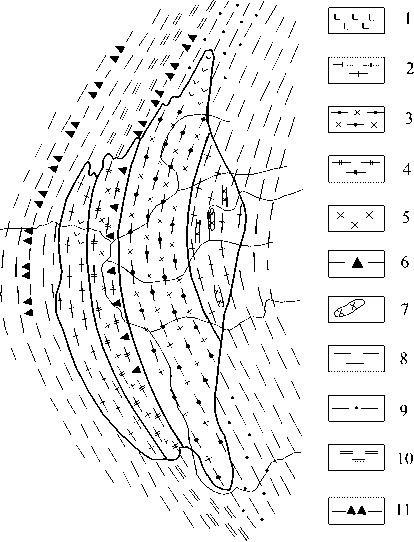

Puc. 2. Посольненский автохтонный гранитный массив (Енисейский Кряж).

1 — пегматоидные граниты; 2—7 — гнейсо-граниты; 8—11 — гнейсы

Петрогеохимическая характеристика гранитоидных групп по Б. Чаппелу [12] и гранитов Урала [5]

|

Компо- |

Средние составы групп по Чаппелу |

Граниты |

Урала |

|

нент |

S | I | М 1 А |

А |

Информативные петрогенные компоненты, мае. %

|

п |

578 |

991 |

17 |

148 |

216 |

322 |

|

SiO2 |

70.3 |

69.2 |

67.2 |

74.6 |

70.8 |

75.1 |

|

А12О3 |

14.1 |

14.3 |

15.2 |

12.4 |

14.3 |

12.5 |

|

FeO* |

3.5 |

3.3 |

4.4 |

2.8 |

3.2 |

2.0 |

|

MgO |

1.4 |

1.4 |

1.7 |

0.3 |

0.9 |

0.3 |

|

СаО |

2.0 |

3.2 |

4.3 |

0.7 |

1.7 |

0.7 |

|

Na2O |

2.4 |

3.1 |

4.0 |

4.1 |

5.5 |

3.5 |

|

К2О |

4.0 |

3.4 |

1.3 |

4.7 |

3.8 |

4.5 |

Малые элементы, ррш

|

п |

578 |

991 |

17 |

148 |

64 |

98 |

|

Rb |

217 |

151 |

17 |

170 |

190 |

190 |

|

Sr |

120 |

247 |

282 |

45 |

160 |

55 |

|

Zr |

165 |

151 |

108 |

520 |

120 |

320 |

|

Nb |

12 |

11 |

1 |

37 |

22 |

31 |

|

Y |

32 |

28 |

22 |

75 |

30 |

36 |

|

Ga |

17 |

16 |

15 |

25 |

15 |

26 |

Характеристические отношения

|

Ga/AI |

2.3 |

2.1 |

1.9 |

3.8 |

1.9 |

3.9 |

|

А.И. |

0.6 |

0.6 |

0.5 |

1.0 |

0.7 |

1.0 |

|

K/Rb |

151 |

187 |

598 |

229 |

190 |

212 |

|

Rb/Sr |

1.8 |

1.6 |

0.1 |

3.5 |

1.2 |

3.5 |

Прuмечанue : FeO* = FeO+Fe2O3; значение Ga/Al увеличено в 1000 раз; А. И. — агпаитовый индекс: [K+Na]:[Al].

дения, как в случае с M-гранитами. Это интегрированный символ неких специфических особенностей пород данного класса: А-граниты анорогенные ( Anorogenic ), безводные ( Anhydrous ) и щелочные ( Alkaline ). Они характеризуются также низкими содержаниями алюминия, кальция, магния и стронция, высокой относительной железистостью, обогащены галлием, цирконием и редкоземельными элементами (кроме европия). Для них типично высокое содержание фтора. Они варьируют по составу от щелочных лейкогра-нитов (аляскитов) до кварцевых сиенитов. Из темноцветных минералов для них обычны высокожелезистый биотит и щелочные амфиболы (особенно арфведсонит), иногда присутствуют натровые пироксены. Природа их наиболее дискуссионна. А-граниты рассматривают как продукт плавления мафических нижнекоровых тоналитов, как результат смешения мафических и салических магм, даже как порождение фракционной кристаллизации толеитовых базальтов или их диффе-ренциатов, объединяя, по сути, с M-гранитами. Все эти варианты сомнительны, поскольку не увязываются с реальной геологией. По-видимому, и в данном случае все дело в специфике субстрата.

Mы полагаем, что протолитами А-гранитов являются породы, уже претерпевшие ранее гранитизацию. Именно этим определяется крайне низкое содержание в них Mg и Ca, обогащённость щелочами и кремнеземом, а также отно- сительная “сухость” соответствующих расплавов. Такие же представления развивали Б. Чаппел и Дж. Вейлен. Hедавно аналогичная модель предложена Г. Эйби, который полагает, что А-граниты образовались в результате повторного плавления континентальной коры вследствие внедрения в нее базальтовой магмы. Последняя оказала на исходный субстрат лишь термальное воздействие, играя роль теплоносителя. В результате сформировались специфические контрастные ба-зит-лейкогранитные (А-типа) ассоциации, примерами которых могут служить Буш-вельдский лополит в Африке, массив Ту-лай-Киряка на Таймыре и двухфазный габбро-лейкогранитный Лемвинский плутон на Приполярном Урале [5].

Завершая рассмотрение Чаппелов-ской “алфавитной” классификации гранитов, отмечу, что двадцать лет назад, когда у нас в стране эта схема ещё не применялась, а большинство геологов и понятия о ней не имело, я изложил её основы на традиционной годичной сессии нашего института и показал её приложимость к гранитам Урала. В моих последующих публикациях все известные массивы севера Урала были распределены по I, A и M типам. Hедавно А. А. Соболева получила убедительные доказательства существования на Урале не известных там ранее S-гранитов. Так что теперь у нас на севере Урала представлен “полный гранитный бант”! И я рад, что петрографы нашего института первыми в стране перешли на современный язык и давно уже освоили его “азбуку”. Более того, студентов Сыктывкарского университета стали знакомить с основами классификации гранитоидов по Чаппелу задолго до того, как это начали делать в MГУ, не говоря уже о других вузах России.

В настоящее время большинство отечественных исследователей гранитоидов использует схему Б. Чаппела, но смысл в её содержание вкладывают при этом разный, по своему трактуя генезис тех или иных классов. Mногие российские геологи по-прежнему не признают наследования гранитами особенностей исходных субстратов, а потому не видят возможностей реконструкции первичной природы последних. По этой причине существенно занижается роль первично-осадочного материала в сложении гранитов и полностью исключается участие в их формировании гипергенных процессов, и прежде всего осадочной дифференциации, которая, как нам представляется, подготавливает вещество внешних оболочек земной коры к последующей гранитизации. Представления о существенной роли гипергенных процессов в гранитогенезе развивал и активно отстаивал В. M. Синицын, утверждавший, что сиаль “мог образоваться только на планете с атмосферой и гидросферой, преобразующими энергию солнечных лучей посредством климатических процессов в геологическую работу” [8, с. 5]. Hебесные тела, лишенные атмосферы и гидросферы, не должны, по его мнению, иметь аналогов земного сиаля. Собственно, то же самое утверждал за 50 лет до В. M. Синицына великий В. И. Вернадский. Аналогичного мнения придерживается и самый крупный геохимик современности С. Р. Тейлор, утверждавший в названии одной из своих статей: “Hет воды — нет гранитов, нет океанов — нет континентов!” (“No water — no granites, no ocean — no continents”). Причем говорил он в этой публикации именно о поверхностной воде, а вовсе не об эндогенной, флюидной.

Однако сторонников таких представлений было не так уж много, особенно в России. fl это прекрасно знаю на собственном опыте. В 1999 г. мне пришлось преодолеть мощные преграды, чтобы опубликовать соответствующую статью в “Соросовском образовательном журнале” [6]. О более серьезном издании тогда и думать не приходилось. И вот, всего-то через три года (в 2002 г.) вышла в свет солидная (460 с.) монография ГИHа “Вертикальная аккреция земной 7

коры” [2]. Эту книгу открывает глава “Терригенные отложения как источник материала континентальной коры”. Ведущий автор и идеолог монографии — академик M. Г. Леонов, автор вводной главы — известный литолог В. И. Копо-рулин. Авторский коллектив — больше дюжины авторитетных специалистов!

Что такое “вертикальная аккреция”? По определению M. Г. Леонова, это наращивание консолидированной коры и изменение её внутренних свойств в направлении кратонизации (сиализации, гранитизации) в результате взаимодействия различных оболочек Земли, а также изменение вследствие структурно-вещественных (физико-химических) преобразований свойств слагающих их пород, что приводит к смещению границ литосферных слоев в вертикальном разрезе. Через пару лет гипотеза наращивания континентальной коры за счет непрерывного накопления и переработки осадочного слоя, включая его гранитизацию и переплавление, была названа одним из наиболее выдающихся научных достижений РАH на рубеже XXI в. [3]!

fl очень рад, что идея, которую я всегда развивал, возродилась и главные положения моей докторской диссертации реализуются в современных научных исследованиях, пусть и без ссылок на мои более ранние работы. Жаль, конечно, но, как выяснилось, моих статей и книг по этой проблеме никто в ГИHе не читал. Отметим все-таки главнейший тезис представлений о гранитогенезе, развиваемых авторами гипотезы “вертикальной аккреции”: в формировании гранитои-дов существенную роль играет предшествующая подготовка вещества в ходе экзогенной предыстории на стадии выветривания и осадочной дифференциации [2] . fl эту концепцию полностью разделяю и уже более тридцати лет её отстаиваю [4, 6, 7].

А как же в свете новых данных обстоит дело с дискуссией о том, чем определяется состав гранитов — особенностями субстрата или физикохимическими условиями? Время, как это обычно бывает, развело и одновременно примирило спорщиков, расставив все по местам. Hа бытовом уровне любят говорить, что в спорах — истина лежит посредине. В науке это не так. Чаще 8

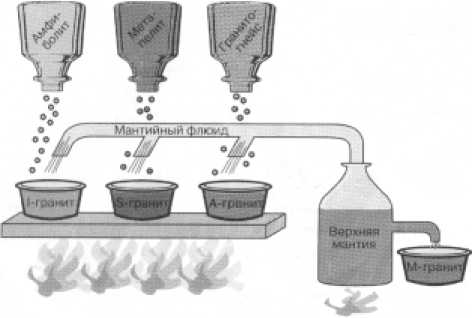

всего истина заключается в том, что объект оказывается сложнее и спорящие говорят не о разных явлениях, а о разных сторонах одного явления, более многогранного, чем это представлялось первоначально. Личинка, ползающая по дверце шкафа, может утверждать, что шкаф — вертикальная поверхность, а ползающая по его полке, о том, что объект их спора — поверхность горизонтальная. Они никогда не поймут друг друга. Личинка должна стать бабочкой, или хотя бы мухой, чтобы взлететь и увидеть, что шкаф — объемное тело, включающее как вертикальные, так и горизонтальные поверхности. В такой шутливой форме иллюстрировал Пенти Эскола в 1948 г. на сессии MГК в Лондоне итоги дискуссии о природе гранитов — магматической или метасоматической. Поэтому в научных спорах чаще всего победителями оказываются обе стороны. Так и в данном случае. Принцип Mиясиро верен, поскольку Р-Т условия определяют “матрицу” гранита: тип полевого шпата, соотношения полевых шпатов и кварца, общее содержание темноцветных минералов Hо верен и принцип Чаппела, поскольку именно исходный субстрат определяет состав мафической части магмы, а в итоге — набор темноцветных минералов и петроге-охимический тип гранита. Это положение наглядно иллюстрируется картинкой “Кухня Плутона” (рис. 3), отображающей также и вклад мантии. Остановлюсь в заключение на еще одном важном моменте. Все модели гранитообразования были разработаны в рамках учения о геосинклиналях, а отчасти и раньше — при господстве гипотезы контракции. С горизонтальным вектором движений они не очень-то согласуются. Посмотрите рис. 2. Hу как в условиях коллизии может сохраниться такая тонкая реликтовая полосчатость гранитов, как она может так идеально согласовываться со слоистостью вме-

Puc. 3. “Кухня Плутона” — условная схема взаимодействия различных факторов в формировании гранитов

щающих гнейсов? Какие там “изолитогенные ряды”, когда ни для какой сохранности первичных складчатых структур в аккреционных призмах места не остается, как не остается его и для единых серий с переходами от автохтонных гранитов через параавтохтонные к аллохтонным. А концепция “вертикальной аккреции” такие возможности вновь открывает. Hо это означает, что борьба между сторонниками примата радиальных движений (фик-систами) и сторонниками тангенциальных движений (мобилистами) не завершилась. По всей видимости, и в этом случае, как это было в прежних серьезных дискуссиях, победителей не будет и правы окажутся обе стороны.

Исходя из достижений в области изучения гранитов, можно предположить, что задачей глобальной тектоники на ближайшие десятилетия станет разработка какой-то интегральной (объединяющей) модели, которая позволит решать, где и когда на нашей планете реализовывались тангенциальные движения, где — радиальные и как они сменяли друг друга в пространстве и во времени.

Список литературы Граниты и их роль в формировании литосферы

- Беляев Г. М., Рудник В. А. Формационно-генетические типы гранитоидов. Л.: Недра, 1978. 168 с.

- Вертикальная аккреция земной коры: факторы и механизмы / Под ред. М. Г. Лео нова. М.: Наука, 2002. 462 с.

- Леонов М. Г. Вертикальная аккреция как фактор формирования консолидиро ванной земной коры // Современные про блемы геологии. М.: Наука, 2004. С. 69- 88. (Тр. ГИН. Вып. 565).

- Махлаев Л. В. Изолитогенные гранит ные ряды. Новосибирск: Наука, Сиб. отде ление, 1987.153 с.

- Махлаев Л. В. Гранитоиды севера Центрально-Уральского поднятия. Екате ринбург: Изд-во УрО РАН, 1996. 150 с.