Гривна раннеримского времени из Калиново (Калининградская обл. РФ): состав эмали и данные о хронологии и происхождении

Автор: К. Н. Скворцов, О. С. Румянцева, Д. А. Ханин

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен химический состав и техника нанесения красной эмали гривны, производной от типа Хавор, происходящей из могильника Калиново самбийско-натангийской культуры (Калининградская обл.). Гривна датирована второй половиной I – второй третью II в. н. э. Установлено, что эмаль была изготовлена по «кельтскому» рецепту с высоким содержанием меди и свинца. Однако если состав в данном случае является скорее хронологическим, чем культурно-определяющим признаком, то его сочетание с техникой нанесения эмали (в прорезные углубления-насечки) заставляет искать прототипы данного украшения среди образцов кельтского эмальерного ремесла. Данные о хронологии и технологической традиции, в которой изготовлена гривна, полученные на основании стилистического анализа и состава эмали, хорошо согласуются с результатами комплекса исследований, посвященных данной находке.

Гривна, эмаль, эстии, западные балты, Калининградская область, I–II вв. н. э., рентгено-спектральный (электронно-зондовый) микроанализ, кельтская традиция.

Короткий адрес: https://sciup.org/143176926

IDR: 143176926 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.422-436

Текст научной статьи Гривна раннеримского времени из Калиново (Калининградская обл. РФ): состав эмали и данные о хронологии и происхождении

В 2016 г. в ходе работ Самбийской экспедиции ИА РАН под руководством К. Н. Скворцова на некрополе Калиново/цу Регенен (zu Regehnen) (рис. 1) в Зеленоградском районе Калининградской области была обнаружена уникальная гривна, представляющая собой производную от типа Хавор (рис. 2; 3). Гривна изготовлена из медного сплава, ее окончания украшены красной эмалью. Проблема происхождения данной находки объединяет круг вопросов, в том числе – генезис данного типа украшений; истоки производственных традиций,

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40093.

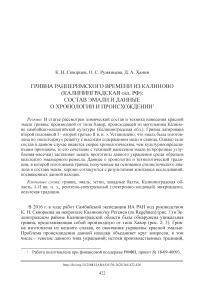

Рис. 1. Местоположение некрополя Калиново на Калининградском полуострове в которых она изготовлена, и, наконец, возможная локализация мастерской, откуда она происходит. Одним из возможных подходов к решению поставленных задач является изучение химического состава эмали, которому посвящена данная статья. Данные о составе позволяют определить производственную традицию, в которой была изготовлена эмаль гривны. Их рассмотрение в общем археологической контексте, в свете проблематики, связанной с данной находкой, дает важную информацию о возможной культурно-хронологической принадлежности исследуемого предмета. С методической точки зрения подобный подход позволяет оценить информативность археометрических исследований при изучении подобного рода находок.

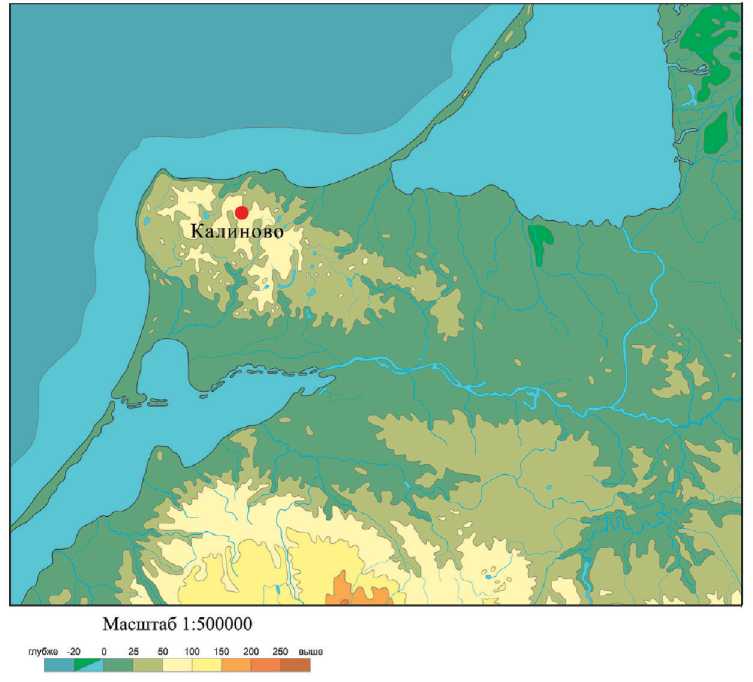

Рис. 2. Графическая реконструкция гривны (реконструкция К. Н. Скворцова, рисунок А. В. Новикова)

Место находки

По данным архивных источников2, могильник у поселка Калиново Зеленоградского р-на Калининградской области, ранее – цу Регенен (zu Regehnen, Kr. Fischhausen3, Ostpreussen) (рис. 1), стал известен исследователям в 1936 г.4

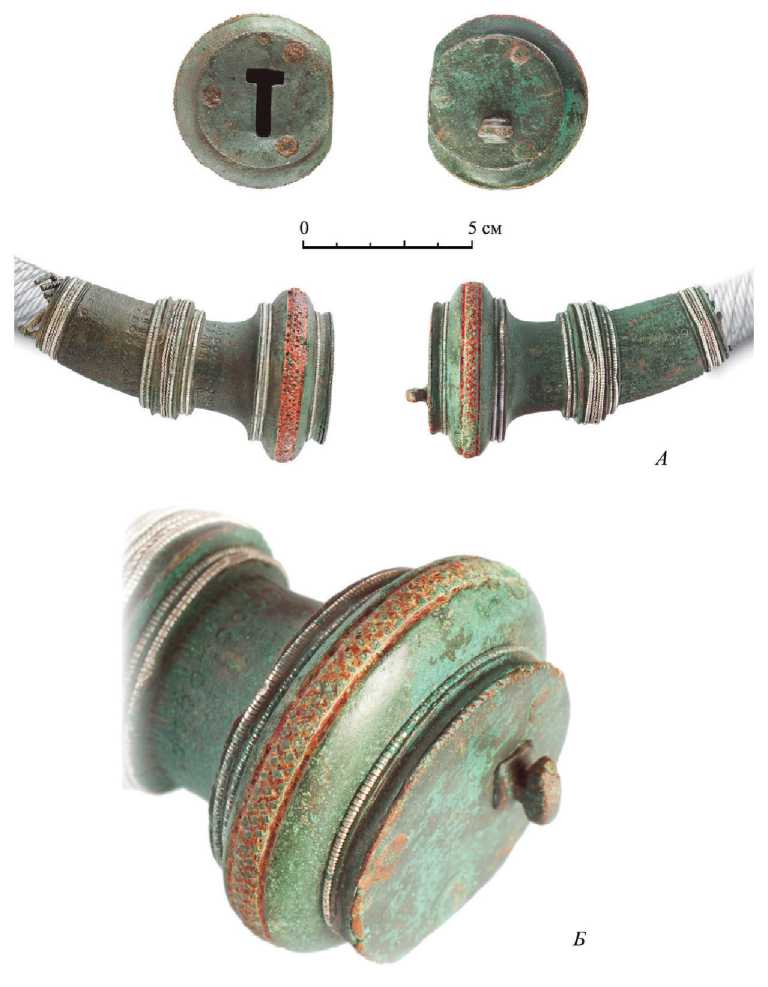

Рис. 3. Гривна из Калиново

А – фрагменты гривны (фото А. В. Новикова); Б – окончание гривны с участком орнамента, заполненного красной эмалью (фото К. Н. Скворцова)

после обращения местной жительницы г-жи Гроу с просьбой осмотреть каменные вымостки на ее участке, при разборке которых были найдены древние предметы. В 1936 г. на месте находок и прилегающих участках Г. Зоммером5, а позднее, в 1938 г., К. Фойгтманом и В. Грюнау были проведены археологические раскопки. Каменные вымостки оказались курганами эпохи раннего железа, рядом с которыми были исследованы 26 погребальных комплексов – пять ингумаций и 21 кремация, датированные раннеримским временем (период В) – эпохой Великого переселения народов (период Е)6 (Prussia-Archiv. PM-A 1007, Bd. 1, Bd. 2)7.

В целом обнаруженный инвентарь погребений грунтового могильника типичен для древностей самбийско-натангийской культуры. Директор Музея «Пруссия» В. Герте, выехав на место проведения раскопок в 1936 г., установил, что цу Регенен – самый крупный и протяженный могильник Замланда, который датируется от эпохи раннего железа до позднеязыческого периода ( Gaerte , 1936. Freitag, 26 Juni).

В 2016 г. решение о проведении разведочных работ в районе Калиново было принято после появления информации об артефактах, найденных в процессе сельскохозяйственных работ на окрестных полях в предыдущие годы. Разведками было установлено, что некрополь в значительной степени разрушен, вероятно, в ходе многовековой распашки. На памятнике было обнаружено поврежденное урновое погребение II в., содержавшее нижнюю часть урны, четыре бронзовых римских сестерция I–II вв. н. э., железный наконечник копья, близкий типу V по типологии В. Казакявичюса ( Казакявичюс , 1988. С. 48, 49. Рис. 19), и бронзовую булавку с кольцевидным навершием, близкую типам 133, 134 и 136 группы X, по Б. Бекманну ( Beckmann , 1966. S. 38, 39; Taf. 4, 133, 134, 136). Подъемный материал с территории некрополя более представителен и интересен, из особо примечательных находок стоит отметить уцелевший комплект бронзовых удил типа Вимозе 1 с цепями-поводьями и различной формы накладками от конской сбруи, аналогии которым широко представлены в местах болотных жертвоприношений Скандинавии и на поселенческих памятниках территории Подунавья ( Wilbers-Rost , 1990; Lau , 2014). Но, несомненно, самой исключительной в ряду находок представляется фрагментированная гривна, производная от типа Хавор (рис. 2; 3), которой посвящена данная публикация.

Описание и археологический анализ находки

Фрагменты гривны представлены двумя трубчатыми бронзовыми окончаниями – размерами 8,2 × 4,8 см и весом около 272 г (рис. 3: А ). Ребра окончаний декорированы прокатанными и перекрученными серебряными проволоками.

Промежутки между ребрами украшены пуансонным орнаментом из геометрических сегментов. Одна из трубчатых частей завершается Т-образным ключом-застежкой, а вторая имеет замочную скважину для закрывания, также Т-образной формы. Пластины с Т-образным вырезом и ключом крепятся к трубчатой основе – каждая при помощи трех заклепок. В месте максимального расширения застежки ребро украшено полосой орнамента из косых насечек, заполненных эмалью красного цвета (рис. 3: Б ). На обратной стороне трубчатых частей сохранились фрагменты 12 тордированных бронзовых дротов, которые составляли основу кольца гривны. На них, как и на тыльной стороне трубчатых окончаний, наблюдаются следы лужения. В трубчатых частях и между прутьями дротов сохранились фрагменты деревянного стержня со следами обработки режущим инструментом.

По внешнему облику и конструкции данное украшение может быть отнесено к категории гривен, производных от т. н. типа Хавор. Конструктивные особенности позволяют отнести находку к самым ранним экземплярам подтипа 1.1 по А. Ржечитарской-Новакевич ( Rzeszotarska-Nowakiewicz , 2010. P. 317). В местной культуре, как и на территории Юго-Восточной Прибалтики в целом, данная категория украшений хорошо известна. Имея много общего во внешнем облике, они различаются конструктивными деталями и техниками изготовления. Наша находка имеет наибольшее сходство с гривнами, обнаруженными на могильниках самбийско-натангийской культуры, например: Варенген (бывш. Warengen, Kr. Fischhausen) и Коддин (бывш. Koddien, Kr. Wehlau), обе эти гривны были датированы концом фазы В1 (10/20–70/80 гг.) и фазой В2 (70/80–160/170 гг.) раннеримского времени (Ibid. P. 318, 319. Pl. I, II. P. 332).

Непосредственным прототипом и родоначальником типа Хавор стала находка из Скандинавии. Золотая гривна с трубчатыми окончаниями происходит из клада, найденного при раскопках укрепления римского времени Хавор, вблизи от Хаблингбю на острове Готланд в 1961 г. Помимо гривны, в комплексе содержались римские металлические сосуды, сита и два колокольчика (т. н. лат. tintinnabula), датированные фазой В2, т. е. 70/80–160/170-х гг. н. э. ( Nylén 1962; Nylén et al. , 2005). Несмотря на наличие в кладе характерных предметов фазы B2, Э. Нюлен склонен датировать эту гривну поздним предримским временем, а К. Андерсен и В. Адлер датируют ее фазой В1 ( Nylén et al. , 2005. P. 39, 40; Nylén , 1968. P. 80; Andersson , 1995. P. 88; Adler , 2003. P. 277, 278) .

Гривны с конусовидными окончаниями, внешним обликом схожие с типом Хавор, становятся популярным типом украшений во второй половине I – II в. н. э. на территории юго-восточной Прибалтики и Финлянии ( Щукин , 2005. С. 79–84). Конечно, данный факт вызвал пристальный интерес исследователей местных древностей, которыми обсуждались различные гипотезы происхождения и генезиса этих гривен. Их можно обобщить следующим образом:

– подобные гривны, появляясь в результате кельтского импульса, становятся характерным «местным» типом на территории стран Балтийского бассейна ( Moora , 1938. P. 264–273; Michelbertas , 1986. P. 88, 89; Rzeszotarska-Nowakiewicz , 2010. P. 315–317; Okulicz , 1973. P. 385; Щукин , 1994. С. 225; 2005. С. 85; Новаков-ский , 2008, С. 48, 49);

– они попадают на обозначенную территорию в результате скандинавского импульса, являясь производными от типа Хавор (Щукин, 2005. С. 84, 85; Nylén et al., 2005. P. 39, 40; Nylén, 1968. P. 80; Jankuhn, 1933. P. 208–210; Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2010);

– они, как и скандинавские образцы, связаны контактами с причерноморскими регионами и территорией нынешней Украины ( Salo , 1968. P. 101–103; Reinecke , 1896; Hackman , 1905).

Следует при этом отметить, что ни сами гривны типа Хавор, ни производные от них варианты не имеют эмалевого декора. Стилистической аналогией среди украшений с эмалью, наиболее близкой территориально, может служить пара бронзовых браслетов (рис. 4), найденных в погребении 1 могильника раннеримского времени Паулайчяй (Paulaičiai)8 в Западной Литве. Эти браслеты, как и наша гривна, не имеют местных аналогий среди украшений с эмалями раннеримского времени ( Banytė-Rowell , 2019. Abb. 85, 86. S. 221, 222).

Примечательно, что техника нанесения эмали в углубления прорезного декора в виде насечек имеет прототипы в кельтском искусстве и характерна для предметов I в. до н. э. ( Challet , 1992. P. 122, 130. Fig. 77, 87, 101).

В связи с этим вызывает интерес химический состав эмали гривны, представляющей собой красное непрозрачное стекло. Он был изучен, чтобы определить производственную традицию, в которой данная эмаль была изготовлена, и уточнить возможную культурно-хронологическую принадлежность исследуемого предмета.

Рис. 4. Пара бронзовых браслетов из погребения 1 могильника Паулайчяй в Западной Литве (по: Banytė-Rowell , 2019. Abb. 86)

Методика проведения анализа

Проба эмали была залита в эпоксидную смолу, отшлифована и отполирована при помощи алмазного абразива с последовательным уменьшением зерна до 1 μм. Исследование состава выполнено методом рентгеноспектрального (электронно-зондового) микроанализа (РСМА; в англоязычной литературе – EPMA (electron probe microanalysis)) на волново-дисперсионном микроанализаторе Camebax SX 50 на кафедре минералогии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. За результат анализа принято среднее значение содержаний элементов, полученное на основании шести измерений (табл. 1). Воспроизводимость результатов и аналитическая погрешность оценивались на основании стандартных образцов Corning Museum of Glass A, C и D, которые анализировались как образцы с неизвестным составом (подробнее о методике см.: Румянцева и др ., 2018; Rumyantseva et al. , 2019).

Таблица 1. Результаты исследования химического состава красной непрозрачной эмали гривны из Калиново методом РСМА (ЕРМА)

|

Na2O |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO2 |

P 2 O 5 |

SO3 |

Cl |

K2O |

CaO |

|

9,27 |

1,10 |

1,93 |

37,55 |

0,18 |

0,94 |

0,60 |

0,77 |

5,01 |

|

TiO2 |

MnO |

Fe2O3 |

CuO |

ZnO |

SnO2 |

Sb2O5 |

PbO |

|

|

0,11 |

0,16 |

1,40 |

5,62 |

0,09 |

1,56 |

0,38 |

34,81 |

Данные приведены в масс. % окислов, для хлора – в масс. %

По химическому составу эмаль гривны может быть отнесена к типу натриево-кальциево-кремнеземных стекол с высоким содержанием свинца (34,8 % PbO)9. Свинец в данном случае является не стеклообразующим компонентом, а технологической добавкой. Если привести ее состав к 100 % без учета оксидов свинца и меди, которая является красителем, то содержания основных компонентов будут характерны для стекла типа Na-Ca-Si, которое варилось на основе природной соды или золы солончаковых растений: около 15 % Na2O, 61 % SiO2, 3 % Al2O3 и 8 % CaO ( Freestone et al. , 2003 P. 144).

Исследователи выделяют две большие группы красного непрозрачного стекла – с высоким содержанием свинца и меди (20–40 % PbO и 5–12 % CuO) и с низким содержанием этих элементов (до 10 % PbO и до 4 % CuO). Исследуемый образец относится к группе с высоким содержанием данных технологических добавок. В красной непрозрачной эмали медь является красителем. Роль свинца может быть разнообразна. Во-первых, он увеличивает продолжительность рабочего периода, понижая температуру, при которой возможна горячая обработка эмали, и снижая ее поверхностное натяжение и вязкость (Henderson, 1991b. P. 67). Кроме того, свинец может выступать в роли восстановителя, способствующего формированию в стекле микрочастиц коллоидной меди или куприта (оксида Cu2O – именно он обычно фиксируется в стекле с высокими концентрациями оксидов меди и свинца), благодаря которым достигается его непрозрачный красный цвет (Freestone, 1987; Freestone et al., 2003). Как показал Я. Фристоун, для окрашивания эмали в красный цвет в качестве источника красителя могли использоваться богатые свинцом отходы металлургических производств, в частности – купеляции серебра, содержащие медь; в этом случае медь и свинец могли вводиться в стекло одновременно в составе одного компонента (Freestone et al., 2003. P. 347).

Эмали с высокими содержаниями оксидов меди и свинца известны на территории Европы начиная с V в. до н. э. Они характерны для кельтского эмальерного производства ( Henderson , 1991a; 1991b; Challet , 1992. P. 22). Позже эта традиция находит продолжение в провинциально-римском эмалировании: эмаль ранних римских изделий I в. н. э., декорированных в кельтском стиле, также отличает высокое содержание свинца и меди ( Henderson , 1991a. P. 293; 1991b. P. 75). На материалах римской Британии непрозрачные красные эмали подобного состава были выделены Д. Хендерсоном в тип 1 ( Henderson , 1991a. Tabl. II).

Новый тип римских эмалей – с более низкими содержаниями свинца и меди (до 15 % PbO и в среднем 1,8 % CuO) – появляется примерно с середины I в. н. э. Он широко распространяется в более поздний период, сменяя эмали «кельтского» типа ( Henderson , 1991b. P. 76). Подобный состав отличает, в частности, восточноевропейские выемчатые эмали из Поднепровья ( Румянцева и др. , 2018).

Однако «кельтский рецепт» с высокими содержаниями свинца и меди продолжает, вероятно, использоваться в ограниченном объеме римскими мастерами и в более позднее время. Среди британских эмалей встречены образцы с высоким содержанием свинца, надежно датированные III–IV вв., выделенные Д. Хендерсоном в тип 4 ( Henderson , 1991a. P. 293, 294). Они единичны – из 21 образцов красных эмалей с высокими содержаниями свинца и меди к типу 4 отнесено только два (Ibid. Tabl. II). От более ранних эмалей типа 1 их отличает более высокое содержание оксида магния (около 1,5 % по сравнению с 0,2–1,0 % в эмали типа 1), а также более высокая концентрация железа (тип 4 – в среднем 1,5 % Fe2O3, тип 1 – 0,7 %) и низкая – сурьмы (тип 4 – в среднем 1,13 %, тип 4 – 0,2 % Sb2O3) ( Henderson , 1991a. P. 289–291). Однако количество образцов подобной эмали крайне мало и не дает возможности заключить, в какой степени эти различия случайны, а в какой они могут отражать хронологические изменения в составе эмалей; непонятно также, в какое именно время могли произойти эти изменения. Нужно также отметить, что и кельтская красная эмаль очень вариабельна по содержанию железа и сурьмы; в то же время содержание оксида магния обычно не превышает в ней 0,5–0,6 % ( Challet , 1992. P. 25, 26).

Стекло изучаемой нами эмали в целом ближе типу 4, чем типу 1 по Д. Хендерсону, учитывая содержания железа и сурьмы, и занимает промежуточное положение между этими типами по содержанию магния. Это не дает возможности однозначно определить время производства находки на основании ее химического состава.

Содержание калия и магния – еще один признак, на котором стоит остановиться подробнее. В изучаемом образце они составляют 0,77 % К2О и 1,1 % MgO, т. е. по формальным критериям они типичны для стекла, сваренного на основе природной соды, – рецепта, наиболее широко распространенного в Средиземноморье и Европе большую часть I тыс. до н. э. и вплоть до VIII–IX вв. н. э. (Glass making…, 2014). Однако в составе, приведенном к 100 % без учета свинца и меди (т. е. условно «не окрашенном»), они получаются выше – 1,2 % К2О и 1,8 % MgO (при пороговом значении в 1,5 % для оксидов обоих элементов – Sayre, Smith, 1961; Brill, 1970), и такое стекло занимает промежуточное положение между содовым и зольным. Подобный состав – типичный для зольного стекла, или «промежуточный», который невозможно интерпретировать однозначно, – в целом характерен для красного и оранжевого непрозрачного стекла в эпоху, когда в Европе и Средиземноморском регионе использовалось в основном стекло на основе соды (Nenna, Gratuze, 2009; Henderson, 1991а и многие другие). Считается, что это может объясняться намеренным добавлением в стекломассу древесной золы (возможно – топливной), что способствовало окрашиванию стекла в красный непрозрачный цвет за счет формирования микрочастиц коллоидной меди или оксида меди куприта (именно последние обычно фиксируются в стекле и эмали с высокими содержаниями свинца и меди) (Henderson, 1991a; Freestone et al., 2003; Schibille et al., 2012). В Египте красное и оранжевое стекло подобного состава зафиксировано уже в III–II вв. до н. э.; в западной части Римской империи оно встречается уже среди материалов рубежа эр и I в. н. э., при этом в I в. его доля заметно возрастает (Nenna, Gratuze, 2009. P. 201–204); в более позднее время оно широко известно как среди стекла сосудов, украшений, мозаичной смальты, так и среди эмалей, для которых Д. Хендерсоном был выделен тип 2 с высоким содержанием магния (при низкой концентрации свинца) (Henderson, 1991a; Freestone, Stapleton, 2015 и многие другие; сводки см.: Румянцева, Храмченкова, 2019; Rumyantseva et al., 2019). В качестве аналогии эмали, очень близкой по составу изучаемой, можно привести эмаль ножен меча I в. н. э. из Эсби Скар (Камбрия, СЗ Англия) (Freestone et al., 2003. P. 144. Tabl. 16.1: 5).

Подводя итог проведенному анализу, можно заключить следующее. Эмаль исследованной гривны выполнена в «кельтской» традиции эмалирования, т. к. содержит высокие концентрации свинца и меди. Этот «рецепт» в наибольшей степени распространен в Европе в V в. до н. э. – I в. н. э. и был, очевидно, унаследован провинциально-римскими эмальерами от кельтских. Однако время использования эмали подобного состава не ограничивается I в. н. э., спорадически она встречается вплоть до позднеримского времени, при этом характер используемого сырья, возможно, несколько видоизменяется. Незначительно повышенное содержание магния в образце эмали свидетельствует, скорее, о ее поздней датировке в рамках обозначенного периода: на территории Европы доля такого стекла возрастает в I в. н. э., хотя в целом оно встречается и в более ранний период. Таким образом, наиболее вероятной датировкой гривны на основании состава эмали представляется I в. н. э., хотя она и не может быть ограничена этим временем.

Если состав эмали в данном случае является скорее хронологическим, чем культурноопределяющим признаком, то его сочетание с техникой нанесения эмали (в прорезные углубления-насечки) заставляет искать прототипы данного украшения среди образцов кельтского эмальерного ремесла. Наличие эмали на окончаниях гривны свидетельствует о ее импортном характере (или, возможно, производстве на заказ для местной элиты аллохтонными ремесленниками), вряд ли позволяя говорить о возможности ее изготовления в мастерских Балтийского региона руками местных мастеров. В период, к которому могут относиться гривна из Калиново и ее возможные прототипы, эмальерное производство в Европе не распространилось за пределы кельтского мира и провинций Римской империи, его свидетельства в Балтийском регионе в это время неизвестны.

Культурно-хронологическую атрибуцию эмали на основании данных о ее составе осложняет отсутствие репрезентативной выборки данных по континентальным провинциально-римским эмалям, в частности – происходящим из бассейна Дуная и с территории Балкан, что позволяет ориентироваться при анализе в основном на данные с территории Британии. Химический состав изучался лишь для единичных континентальных находок. В частности, красная эмаль с высоким содержанием свинца (около 42 % PbO) была зафиксирована в провинциально-римской импортной фибуле, найденной на территории современной Украины, которая по типологическим признакам датируется второй половиной I – II в. ( Bitner-Wróblewska, Stawiarska , 2009. P. 316, 340, cat. N 16). Однако характер анализа, проведенного на поверхности вещи без предварительной про-боподготовки, осложняет точную оценку и сравнительный анализ содержаний прочих компонентов в ее составе.

Данные о хронологии и технологической традиции, в которой изготовлена гривна, полученные на основании стилистического анализа и данных о составе эмали, хорошо согласуются с результатами комплекса исследований, посвященных данной находке10. Их итоги дают основания утверждать, что данный экземпляр был изготовлен у границ Pax Romana, на территориях, где в начале римского времени сохраняются выраженные кельтские традиции – вероятнее всего, в дунайском регионе. Результаты радиокарбонного AMS датирования, проведенные для остатков деревянного стержня, сохранившегося в трубчатых окончаниях гривны, говорят о том, что наиболее вероятным временем изготовления гривны являются 60–170 гг. н. э.11

Список литературы Гривна раннеримского времени из Калиново (Калининградская обл. РФ): состав эмали и данные о хронологии и происхождении

- Казакявичюс В., 1988. Оружие балских племен II–VIII веков на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 С.

- Новаковский В., 2008. Мазурско-надровская альтернатива – Янтарный путь в эпоху Августа и Тиберия // Калининградские архивы: материалы и исследования. Вып. 8. Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та. С. 40–52.

- Румянцева О. С., Трифонов А. А., Ханин Д. А., 2018. Химический состав стекла эмалевых вставок и бус // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 199–220. (Раннеславянский мир; вып. 18.)

- Румянцева О. С., Храмченкова Р. Х., 2019. «Рецепты» провинциально-римских стеклоделов: традиционный взгляд и новые данные (по материалам бус Северной Сербии) // Балканы, Подунавье и Восточная Европа в римское время и раннем Средневековье. Материалы первой сербско-российской археологической конференции «Судьбы народов Восточной и Южной Европы: взгляд сквозь века» (20–26 мая 2014 г., Нови-Сад, Белград) / Ред. И. О. Гавритухин, С. Трифунович. Нови-Сад: Музей Воеводины, ИА РАН. С. 61–72.

- Щукин М. Б., 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н. э. – I в. н. э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.: Фарн. 320 с.

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь. Готы, Рим и Черняховская культура. СПб.: Филолог. фак-т СПбГУ. 576 с.

- Adler W., 2003. Der Halsring von Männern und Göttern: Schriftquellen, bildliche Darstellungen und Halsringfunde aus West-, Mittel- und Nordeuropa zwischen Hallstatt- und Völkerwanderungszeit. Bonn: Habelt. 424 S. (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde; Bd. 78.)

- Andersson K., 1995. Romartida guldsmide i Norden. III. Övriga smycken, teknisk analys och verkstadsgrupper. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis. 245 s. (Aun; 21.)

- Banytė-Rowell R., 2019. Die Memelkultur in der Römischen Kaiserzeit. Auswertung der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn / Hrsg.: C. von Carnap-Bornheim, M. Wemhoff. Mainz: Wachholtz. 499 S. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 17.)

- Beckmann B., 1966. Studien über die Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Eine Untersuchung ihrer Formen, Zeitstellung und Verbreitung // Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums. Bd. 23. Berlin. S. 5–100.

- Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T., 2009. Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią // Bałtowie i ich sąsiedzi / Eds.: A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009. S. 303−352. (Seminarium Bałtyjskie; 2.)

- Brill R. H., 1970. The chemical interpretation of the texts // Oppenheim A. L., Brill R. H., Barag D., Saldern A., von. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. New York: Corning Museum of Glass. P. 105–128.

- Bujack G., 1889. Das Gräberfeld zu Regehnen, Kr.Fischhausen // Prussia. 14 (1887–1888). S. 121–126.

- Challet V., 1992. Les Celtes et l’émail. Paris: Éditions du Comité des Travaux historiques et scientifiques. 197 p. (Documents préhistoriques; 3.)

- Freestone I. C., Stapleton C. P., 2015. Composition, technology and production of coloured glasses from Roman mosaic vessels // Glass of the Roman World / Eds.: J. Bayley, I. Freestone, C. Jackson. Oxford; Philadelphia: Oxbow Books. P. 178–189.

- Freestone I. C., Stapleton C. P., Rigby V., 2003. The Production of Red Glass and Enamel in the Late Iron Age, Roman and Byzantine Periods // Through a Glass Brightly: Studies in Byzantine and Medieval Art and Archaeology Presented to David Buckton / Ed. C. Entwistle. Oxford: Oxbow Books. P. 142–154.

- Freestone I. C., 1987. Composition and Microstructure of Early Opaque Red Glass // Early Vitreous Materials / Eds.: M. Bimson, I. C. Freestone. London: British Museum. P. 173–191. (British Museum Occasional Papers; vol. 56.)

- Gaerte W., 1936. Altes Gräberfeld zum größten Teil zerstört // Königsberger Tageblatt. № 176 (Freitag, 26 Juni.)

- Glass Making in the Greco-Roman World: Results of the ARCHGLASS Project / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 189 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)

- Hackman A., 1905. Die ältere Eisenzeit in Finnland, vol.1: Die Funde aus den fünf ersten Jahrhunderten n. Chr. Helsingfors. S. 376.

- Henderson J., 1991a. Chemical and Structural Analysis of Roman Enamels from Britain // Archaeometry ‘90 / Eds.: E. Pernichka, G. A. Wagner. Basel: Birkhauser Verlag. P. 285–294.

- Henderson J., 1991b. Technological Characteristics of Roman Enamels // Jewellery Studies. № 5. P. 65–76.

- Jankuhn H., 1933. Zur Besiedlung des Samlandes in der älteren römischen Kaiserzeit // Prussia. 30, 1. S. 202–226.

- Lau N., 2014. Die Pferdegeschirre. Germanische Zaumzeuge und Sattelgeschirre als Zeugnisse kriegerischer Reiterei im mittel und nordeuropäischen Barbaricum. Das Thorsberger Moor. Band 1. Schleswig: Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V., Schloss Gottorf. 484 S.

- Michelbertas M., 1986. Senasis geležies amžius Lietuvoje (I–IV a.). Vilnius: Mokslas. 270 p.

- Moora H., 1938. Das Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. Tartu: Õpetatud Eesti Selts. Nenna M.-D., Gratuze B., 2009. Étude diachronique des compositions de verres employés dans les vases mosaïqués antiques: résultats préliminaires // Annales du 17e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Anvers, 2006 / Ed. K. Janssens. Brussels: University Press Antwerp. P. 199–205.

- Nylén E., 1962. Skatteren från Havors fornborg. Proxima Thule. Sverige och Europa under forntid medeltid. Hyllningsskrift till H. M. Konungen den November. Stockholm: Norstedt. 235 s.

- Nylén E., 1968. Die älteste Goldschmiedekunst der Nordischen Eisenzeit und ihr Ursprung // Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 15. P. 75–94.

- Nylén E., Lund Hansen U., Manneke P., 2005. The Havor hoard. The gold – the bronzes – the fort. Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 160 s.

- Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu o VII w. n. e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 588 s.

- Reinecke P., 1896. Die skythischen Alterthümer im mittleren Europa // Zeitschrift für Ethnologie. 28. S. 7–39.

- Rumyantseva O., Trifonov A., Khanin D., 2019. Tracing the origins of Eastern European enamelling: Chemical composition of glass and enamels from the Bryansk hoard (south-western Russia) // Archaeometry. Vol. 61. Iss. 3. P. 663–682.

- Rzeszotarska-Nowakiewicz A., 2010. Neckrings with trumpet-shaped terminals (mit Trompetenenden) – some remarks on traces of contacts in the Baltic basin during the Early Roman Period // Worlds apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab; Warszawa: Państwowe muzeum archeologiczne. P. 315–336. (Nordiske fortidsminder. Serie C; 7.)

- Salo U., 1968. Die Frührömische Zeit in Finnland. Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy. 250 s. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja Finska Fornminnesföreningens Tidskrift; 67.)

- Sayre E. V., Smith R. W., 1961. Compositional categories of ancient glass // Science. Vol. 133. Iss. 3467. P. 1824–1826.

- Schibille N., Degryse P., Corremans M., Specht C. G., 2012. Chemical Characterisation of Glass Mosaic Tesserae from Sixth-Century Sagalassos (South-West Turkey): Chronology and Production Techniques // Journal of Archaeological Science. Vol. 39. Iss. 5. P. 1480–1492.

- Wilbers-Rost S., 1990. Pferdgeschirr der römishen Kaiserzeit in der Germania libera. Zur Entstehung, Entwicklung und Ausbreitung des «Zaumzeugs mit Zügelketten» (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover 44). Oldenburg. 229 S.