Грунтовые могильники катакомбной общности: история изучения и проблемы интерпретации

Автор: Александренкова М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются представленные в историографии интерпретации бескурганных могильников с погребениями катакомбной общности. Предпринята попытка систематизировать методические проблемы определения таких памятников, отмечены сложности с источниками информации. В публикациях авторов, признающих существование таких могильников, выделяются несколько линий интерпретации. Идентификация их связывается: с особенностями топографии, т. е. расположение могильника похоже на курган; с влиянием традиций нео- и энеолитического времени; со спецификой локальных вариантов катакомбной общности; но чаще всего - с трудозатратами на погребальное сооружение и социальным статусом индивидов. В результате анализа материалов автор приходит к выводу, что дальнейшее исследование требует, в первую очередь, выработки более четких критериев определения бескурганности, а также развития теории социальной интерпретации. Только после этого будет возможно дать объяснение феномену грунтовых погребений.

Катакомбная общность, средний бронзовый век, грунтовые могильники, историография

Короткий адрес: https://sciup.org/143180591

IDR: 143180591 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.204-219

Текст научной статьи Грунтовые могильники катакомбной общности: история изучения и проблемы интерпретации

Проблема соотношения курганного и бескурганного обрядов весьма актуальна для эпох энеолита – бронзы степи-лесостепи Восточной Европы. Тематика грунтовых могильников хорошо разработана для периода энеолита и поздней бронзы и более скупо представлена в литературе по периодам ранней и средней бронзы. Абсолютное большинство открытых погребальных памятников катакомбной общности являются подкурганными захоронениями, а бескурганные могильники известны в меньшей степени, так как их исследование сопряжено с методическими сложностями. Само обнаружение такого рода памятников зачастую происходит случайно, вследствие разрушений (обнажений) или проведения исследований на комплексных памятниках.

Первые работы на грунтовых могильниках относятся к 1920–1930-м гг. (Миллер, 1935; Рассамакін, 2018). На протяжении всей истории исследования такого http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.204-219

типа памятников не было системных работ, направленных непосредственно на их выявление. Их изучение велось независимо в разных географических районах, и даже на локальном уровне сложно выделить историографические этапы. Мало примеров и обобщающих исследований. Есть работы, представляющие обзор грунтовых могильников с определенной территории ( Оленковсь-кий, Пустовалов , 1993; Синюк , 1999; Ивашов, Мельников , 2009; Дремов , 2011), но публикаций для всей территории катакомбной общности нет. Данная проблематика преимущественно затрагивалась в публикациях могильников как часть их общего анализа.

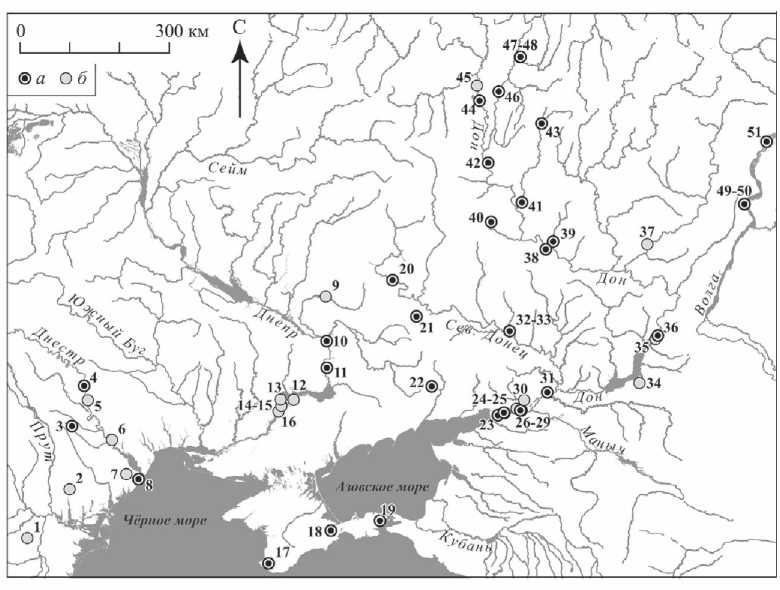

Необходимо кратко остановиться на состоянии источниковой базы. На сегодняшний день с большой долей уверенности к такого рода погребениям я могу отнести 172 комплекса с 36 памятников. Информацию о большей части из них можно найти в литературе (см. табл. 1), однако качество публикаций сильно разнится. Для многих памятников есть только неполные или неточные издания, для некоторых – лишь краткие упоминания. Материалы какой-то части могильников доступны в отчетах, хранящихся в архиве ИА РАН. В отдельных случаях информация, представленная в литературе, противоречит данным отчетов ( Чер-них , 2019; ср. также монографию (Новохарьковский могильник … , 2000) и отчет ( Винников , 1997), в котором нет сведений о некоторых погребениях, в частности о погр. 7).

Таблица 1. Список грунтовых могильников катакомбной общности

|

№ |

Могильник |

Основные публикации и упоминания |

|

1 |

Лишкотянка / Lișcoteanca, Movila Olarului* |

Harţuche , 1980; Vernescu , 2020; Ailincăi et al ., 2021 |

|

2 |

Тараклия I* |

Яровой , 2000 |

|

3 |

Данчены II |

Дергачев , 1981 |

|

4 |

Выхватинцы |

Яровой , 2000 |

|

5 |

Гармацкое / Гарматское (Harmațca)* |

Дергачев , 1981 |

|

6 |

Слободзея* |

Яровой , 2000 |

|

7 |

Монаши* |

Кремер , 1971 |

|

8 |

Беленькое |

Бруяко, Росохацкий , 2000 |

|

9 |

Госпитальный Холм / у с. Залинейное* |

Ковалева , 1983 |

|

10 |

на п-ове Игрень |

Миллер , 1935; Добровольский , 1949; Балакін , 1982; Тесленко и др. , 2020 |

|

11 |

на о-ве Виноградный |

Добровольський , 1952; Рассамакін , 2018 |

|

12 |

Мамай-гора* |

Тощев , 1995; Отрощенко , 2001; Андрух, Тощев , 2009 |

|

13 |

Осокоровка* |

Шапошникова , 1961; Оленковський, Пустовалов , 1993 |

|

14, 15 |

Леонтиевка I* и II* |

Шапошникова , 1961; Оленковський, Пустовалов , 1993; Черних , 2019 |

Окончание табл. 1

|

№ |

Могильник |

Основные публикации и упоминания |

|

16 |

Гавриловка* |

Шапошникова , 1961; Оленковський, Пустовалов , 1993; Черних , 2019 |

|

17 |

Штурмовое |

Савеля, Тощев , 1992; Тощев , 2007 |

|

18 |

Журавки 3 |

Гаврилов , 2021 |

|

19 |

Госпиталь II |

Бейлин и др. , 2018 |

|

20 |

Крейдянка |

Клименко, Литвиненко , 2001 |

|

21 |

Черкасское |

Кузин-Лосев , 2005 |

|

22 |

Богдановский / балка Юркина |

Список памятников … , 1988; Санжаров, Привалова , 1990 |

|

23 |

Крест |

Прокофьев , 2014 |

|

24, 25 |

Ливенцовский I и IV |

Братченко , 1976; Братченко, Шарафутдинова , 2000 |

|

26 |

Большой Лог* |

Братченко , 1976. С. 11 |

|

27–29 |

Дюнное V, Гнилище, Дюнное I |

Гудименко, Дмитриенко , 2010 |

|

30 |

Ефремовский* |

Крайсветный , 2006 |

|

31 |

Ракушечный Яр |

Белановская , 1995 |

|

32, 33 |

Закатное I и II |

Трубников , 2019; Гудименко , 2004 |

|

34 |

Подгородниченково II (Большая Козлова Балка)* |

Праслов , 1972 |

|

35 |

Ложки* |

Мамонтов , 2009а |

|

36 |

Шелыган |

Мамонтов , 1977 |

|

37 |

Подгорное* |

Мамонтов , 2009б |

|

38 |

Терешковский Вал |

Синюк , 1999 |

|

39 |

Петропавловский |

Погорелов , 1989; Синюк , 1999 |

|

40 |

Новохарьковский |

Синюк , 1999; Новохарьковский могильник … , 2002 |

|

41 |

Таганский |

Матвеев, Цыбин , 1999; 2004 |

|

42 |

Борщево IV |

Пряхин , 1982 |

|

43 |

Ровенка |

Ивашов , 2014 |

|

44 |

Ксизово-19 |

Ивашов, Мельников , 2009; Ивашов , 2014, Острая Лука … , 2015; Решетова , 2013; Дорошев и др ., 2020 |

|

45 |

Никольский* |

Москаленко , 1952 ; Ивашов, Мельников , 2009 |

|

46 |

Крутогорье |

Синюк , 1999; Ивашов, Мельников , 2009; Ивашов , 2014 |

|

47 |

Буховое 9 |

Ивашов, Мельников , 2009 |

|

48 |

Васильевский Кордон 1 |

Ивашов, Мельников , 2009; Желудков и др ., 2018; Желудков, Смольянинов , 2019 |

|

49, 50 |

Белогорское I и II |

Дремов , 2011; 2015 |

|

51 |

Сабуровский |

Малышев , 2008; Дремов , 2011; Шмелев , 2014 |

Примечание : * – могильники, определяемые в литературе как бескурганные.

В публикациях нередко отсутствует развернутая аргументация грунтового характера могильника или не приводятся данные, которые бы позволили делать выводы о наличии или отсутствии насыпи над погребениями в прошлом. Так, в работе Н. П. Оленковского и С. Ж. Пустовалова были перечислены могильники Нижнеднепровского региона, обозначенные как грунтовые ( Оленковський, Пустовалов , 1993). Однако многие из приведенных ими памятников до сих пор не опубликованы удовлетворительно, и их атрибуция как катакомбных и грунтовых требует отдельного обоснования, а некоторые могильники (напр., Нижний Рогачик, Князе-Григоровка, Капуловка и др.) и вовсе не учтены.

Основной методической проблемой является верификация грунтового характера могильника. Особенности источниковой базы склоняют к критическому взгляду на принципиальную возможность определения могильников с катакомбными погребениями как бескурганных. Возможность такой процедуры и, следовательно, вероятность существования таких памятников вызывает скепсис у некоторых исследователей. Критический подход в литературе представлен как в самих публикациях памятников, когда авторы анализируют вероятность наличия насыпи на могильнике в прошлом (напр.: Клименко, Литвиненко , 2001), так и отдельно. В. В. Отрощенко, рассматривая материалы могильника Мамай-гора, указывает на близкое расположение участка к курганному могильнику, разно-культурность погребений, их планиграфическое расположение, сходное с подкурганным, и подытоживает, что могильник не следует считать грунтовым ( Отрощенко , 2001. С. 33–35). Развернутой критической публикацией является статья Л. А. Черных, где могильники Гавриловка и Леонтьевка-I и II подробно рассматриваются с привлечением материалов отчета и фонда ИА НАНУ ( Чер-них , 2019). Анализ выявляет большое количество неточностей и разночтений между отчетом и публикацией 1961 г. ( Шапошникова , 1961). Ввиду того, что ни один из этих памятников не был исследован полностью и все они были сильно разрушены, нет возможности точно установить их грунтовый или курганный характер. Л. А. Черных констатирует, что для грунтовых могильников как явления не установлено специфических признаков, кроме отсутствия насыпи ( Чер-них , 2019. С. 176, 177).

Изложенные выше методические замечания, безусловно, важны, однако они не снимают необходимость исследования материалов погребений, определяемых как грунтовые. В контексте оппозиции «курганный/бескурганный обряд» такая работа даже необходима. Анализ такого рода памятников обогатил бы наше понимание развития погребальных практик скотоводов бронзового века.

Исследователи, допускающие возможность существования бескурганных могильников в катакомбной общности, предлагают объяснения как отдельных аспектов этих погребальных памятников, так и самого феномена в целом. Основная линия интерпретации всегда идет в рамках сравнения с характерными параметрами курганных могильников соответствующего региона, выявляются различия и совпадения.

В отдельный вектор выделяется интерпретация грунтовых захоронений как случайных и/или размещенных в местах, внешне напоминающих курганы. Еще С. Н. Братченко отметил, что на Нижнем Дону есть катакомбные погребения на естественных возвышенностях (Братченко, 1976. С. 10). В первой публикации Таганского грунтового могильника, открытого в пойме р. Битюг на наиболее возвышенных участках древнего берегового вала, было высказано предположение о том, что дюнные и иные возвышенности могли восприниматься в древности как курганы (Матвеев, Цыбин, 1999. С. 77). Могильник Черкасское, погребения которого были впущены в естественную возвышенность, по предположению В. И. Кузина-Лосева, также мог возникнуть в результате сходства холма с курганом (Кузин-Лосев, 2005. С. 158). Следует, однако, отметить, что структура этой возвышенности, сложенной песками и крупными песчаниковыми плитами, сильно отличается от обычной земляной или каменно-земляной насыпи курганов. Подобным образом был интерпретирован и могильник Крест, где погребения разного времени, в том числе катакомбные, были впущены в дюну в дельте Дона. Автор раскопок полагает, что захоронения в этом месте совершались на протяжении всей эпохи бронзы из-за сходства естественной возвышенности с курганом (Прокофьев, 2014. С. 28). Дюна могильника Крест на момент раскопок имела диаметр 42–48 м и высоту 2,6 м, но, строго говоря, мы не имеем твердых оснований утверждать, что возвышенность была также похожа на курган в период эпохи бронзы, так как дюна формировалась песчаными наносами постепенно, хотя и на небольшом естественном холме (Там же).

Для погребений могли выбираться и непохожие на курганы высокие точки ландшафта. В 2016 г. на пос. Журавки 3, в самом высоком месте небольшого, пологого водораздела, было исследовано 2 погребения катакомбной культуры. А. В. Гаврилов в публикации данного памятника предполагает, что при отсутствии курганов в близком доступе для погребений могли выбираться возвышенные участки рельефа ( Гаврилов , 2021. С. 11).

Были предложены объясняющие феномен бескурганности гипотезы и более общего, теоретического, характера. Высказывались идеи, что сохранение бескурганного характера захоронений могло быть связано с «дожива-нием» до катакомбного времени более ранних погребальных традиций. Так, О. Г. Шапошникова выдвинула предположение, что бескурганный обряд под-непровских могильников с ямными и катакомбными погребениями продолжает традиции неолитических обрядов ( Шапошникова , 1961). Схожая идея была сформулирована В. И. Погореловым на материалах Петропавловского грунтового могильника. Исследователь гипотетично предполагает доживание энео-литических погребальных традиций до среднего бронзового века ( Погорелов , 1989).

Предпринимались попытки связать бескурганный обряд со своеобразием локальных вариантов катакомбной общности. Так, Г. Н. Тощев считал большое количество грунтовых могильников характерной чертой Нижнеднепровского региона ( Тощев , 1994). По мнению М. В. Ивашова, грунтовые погребения Верхнего Дона не только составляют местную специфику погребального обряда, но могут прояснить роль некатакомбных культур в генезисе верхнедонской катакомбной группы ( Ивашов , 2014. С. 125, 148).

По моему мнению, на данный момент объяснение бескурганного обряда локальной спецификой или доживанием до катакомбного времени нео- и энеолити-ческих традиций не находит прочных оснований при рассмотрении грунтовых могильников как отдельно, так и в совокупности. Картографирование погребений, определяемых как бескурганные, показывает их широкое распространение практически по всей территории общности, за некоторым исключением левобережья Нижнего Дона и южнее (рис. 1, табл. 1). Погребальный обряд и инвентарь известных на настоящий момент комплексов также не несут каких-либо ясных следов влияния некатакомбного населения.

К другой группе теоретических объяснений существования бескурганного обряда относятся предположения о социальном, в том числе половозрастном, разделении катакомбного общества. В числе первых публикаций с такого рода интерпретацией стоит назвать уже упоминавшуюся выше работу Н. П. Олен-ковского и С. Ж. Пустовалова, где они отмечают, что одним из важных результатов работы было выявление «широкого биритуализма» (сочетания курганного и грунтового обрядов) для всего периода энеолита – бронзы степного Поднепро-вья ( Оленковський, Пустовалов , 1993. С. 4, 5). И далее авторы выдвигают гипотезу о социальной природе такого явления, т. е. грунтовые могильники могли принадлежать бедным и в какой-то степени зависимым людям.

Рис. 1. Карта грунтовых могильников катакомбной общности а – могильники, убедительно верифицируемые как грунтовые; б – прочие могильники, определяемые в литературе как бескурганные (в табл. 1 указаны под *). Номера на карте соответствуют нумерации в табл. 1

С. Ж. Пустовалов и М. О. Степанова, применив статистические методы, приходят к выводу, что в грунтовых могильниках Нижнего Поднепровья должно было захораниваться намного больше умерших, чем считалось ранее ( Пустовалов, Степанова , 1994). В труде, посвященном социальному строю катакомбных племен Северного Причерноморья, С. Ж. Пустовалов выделяет грунтовые могильники Нижнего Поднепровья как особую категорию памятников, где, возможно, хоронили малоимущих членов общества. Однако он все же указывает, что определенно судить об этом сложно ввиду небольшого числа изученных погребений ( Пустовалов , 2005. С. 40, 41).

Схожая интерпретация предложена Г. Н. Тощевым. По его мнению, существование двух вариантов погребального обряда отражает социальную дифференциацию носителей катакомбных культур, причем такие погребения несут черты как раннего, так и позднего этапа катакомбной общности ( Тощев , 1994. С. 102, 103).

Важное значение как для социальных концепций, так и для исследования грунтовых могильников эпохи бронзы в целом имеют работы А. Т. Синюка. В публикации материалов дюны Терешковский Вал им намечается социальный вектор решения проблемы использования бескурганного обряда ( Синюк , 1992). В обобщающей монографии по бронзовому веку бассейна Среднего и Верхнего Дона А. Т. Синюк, опираясь на предположения о условиях климата, демографии и необходимом для освоения определенной территории количестве людей, выдвигает гипотезу об исключительной затратности сооружения курганов и, следовательно, предназначения их лишь для особых членов катакомбного общества ( Синюк , 1996. С. 286–291).

В статье 1999 г. А. Т. Синюк развивает тезис о том, что биритуализм племен эпохи бронзы может быть объяснен социальными причинами ( Синюк , 1999). Здесь впервые суммируются сведения о всех известных на момент выхода статьи грунтовых могильниках эпохи бронзы на Среднем и Верхнем Дону (за исключением погребения на пос. Борщево IV), в том числе катакомбных. Сами комплексы описаны весьма кратко, дается сводная таблица с их признаками. По замечанию автора, конструкция погребальных сооружений и такие черты погребального обряда, как посыпка мелом и охрой, наличие инвентаря, не отличаются от подкурганных погребений, однако инвентарь в целом беднее. Социальная обусловленность заключается непосредственно в самом выборе бескур-ганного обряда (Там же. С. 69).

Социополовозрастной подход к таким памятникам представляет собой пример анализа структуры общества с точки зрения трудовых затрат на сооружение погребения. Подробный обзор применения такой интерпретации погребальных памятников, в том числе катакомбной общности, приведен в монографии С. Ж. Пустовалова ( Пустовалов , 2005). Кратко изложить данный подход можно следующим образом: затраты на сооружение курганов коррелируют с социальным статусом умершего – само по себе возведение насыпи или значительной досыпки может говорить об особом положении индивида.

Материалы некоторых грунтовых могильников не позволяют признать полностью удовлетворительной данную концепцию. В литературе отмечалось сходство или даже полная идентичность погребального обряда и инвентаря грунтовых и подкурганных погребений (Миллер, 1935. С. 164; Яровой, 2000. С. 255), чего не следовало бы ожидать при строгой социальной дифференциации по «признаку» погребального сооружения.

В публикации материалов Таганского грунтового могильника Ю. П. Матвеев и М. В. Цыбин вступают в дискуссию с А. Т. Синюком, показывая, что интерпретация в социальном ключе в случае отдельных грунтовых могильников неприменима в силу наличия «элитарных» признаков – таких как деформация черепа, курильницы, использование охры. Авторы рассматривают различные версии природы биритуализма (разнокультурность подкурганных и грунтовых могильников, сезон захоронения, половозрастные показатели, разные экономические уклады, социальная дифференциация и др.) и приходят к выводу, что бескурганный обряд Таганского и других грунтовых могильников может быть объяснен идеологическими и религиозными представлениями ( Матвеев, Цыбин , 2004. С. 25).

Кратко остановлюсь на данных моей выборки (памятники, обозначенные на карте как убедительно грунтовые) в свете изложенных выше гипотез. В рамках данной публикации нет возможности подробно рассмотреть критерии отбора, это тема отдельного исследования. Поэтому обозначу только, что отбор велся по полноте сведений в источнике, стратиграфических и планиграфических данных.

В пределах локальных групп или культур общности погребальный обряд действительно в целом не отличается от подкурганных значений, за исключением факторов, относящихся к особенностям обнаружения грунтовых могильников (неглубокое залегание погребений, разрушения памятника, что влияет на сохранность могильных конструкций и костяков). В инвентаре как отличительную черту можно отметить лишь сравнительно небольшое количество металлических предметов (9,2 % погребений содержали 25 предметов, причем 7 единиц происходят из одного памятника). Этот факт как будто говорит в пользу теории социальной обусловленности бескурганного обряда, но малый объем источниковой базы не позволяет утверждать это уверенно. Только в одном погребении был встречен набор инвентаря, который можно уверенно атрибутировать как производственный. Это подтверждает сомнительность гипотезы, согласно которой грунтовые захоронения могли принадлежать детрибализованным ремесленникам (Там же.).

Определения, сделанные антропологами (для 64 индивидов), позволяют говорить, что половозрастная структура грунтовых могильников катакомбной общности в совокупности незначительно отличается от подкурганной (количество женщин и детей, а также их возрастное распределение не соответствуют естественной выборке традиционных обществ и, тем более, не компенсируют половозрастной «перекос», который отмечается для подкурганных могильников). Встречается такой социально значимый признак как деформация черепа (у 24 индивидов). Также нельзя сказать, что индивиды из грунтовых захоронений в большей степени подвергались стрессу, инфекциям и серьезным физическим нагрузкам, чем погребенные в курганах. Данный факт входит в противоречие теории, согласно которой, по бескурганному обряду хоронили зависимых членов общины.

Суммируя приведенные выше наблюдения и состояние изученности проблемы в литературе, можно заключить, что первичной задачей в изучении грунтовых могильников катакомбной общности помимо непосредственной публикации материалов является разработка методики определения характера (курганного или грунтового) погребального памятника. Также представляется важным более детальное рассмотрение вопросов социальной дифференциации катакомбного общества в целом.

Итогом может стать объяснение природы грунтовых могильников: были ли они ситуативным проявлением погребальной практики или же систематическим и самостоятельным обрядом; можно ли говорить о жесткой дихотомии грунтового и курганного обрядов и, если последнее верно, то какими факторами подобный феномен может быть обусловлен.

Отдельный сюжет с погребениями катакомбной общности важен и в более широком контексте бескурганного обряда как особого феномена скотоводческих культур бронзового века восточноевропейской степи-лесостепи. Составление мозаики этого мира позволит ответить на многие актуальные вопросы: от генезиса традиции и ее хронологических ритмов до культурно-социальных реконструкций.

Список литературы Грунтовые могильники катакомбной общности: история изучения и проблемы интерпретации

- Андрух С. И., Тощев Г. Н., 2009. Могильник Мамай-гора. Кн. IV. Запорожье: Запорожский нац. ун-т. 309 с.

- Балакін С. А., 1982. Охоронні розкопки поселення та поховань доби бронзи на Ігреньському п-ві // Археологія. Вип. 39. С. 107–108.

- Бейлин Д. В., Кислый А. Е., Михайлов А. М., Рогудеев В. В., Шарапа А. В., Юрочкин В. Ю., 2018. Раскопки поселения эпохи бронзы Госпиталь II в Керчи (предварительное сообщение) // ДБ. Т. 23. М.: ИА РАН. С. 9–35.

- Белановская Т. Д., 1995. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т. 200 с.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы (периодизация и хронология памятников). Киев: Наукова думка. 251 с.

- Братченко С. Н., Шарафутдинова Э. С., 2000. Ливенцовский могильник I // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 16. В 1996 г. Азов. С. 160–215.

- Бруяко И. В., Росохацкий А. А., 2000. Погребения эпохи бронзы из позднеантичного могильника Беленькое // SP. № 2. С. 563–568.

- Винников А. З., 1997. Отчет о раскопках Новохарьковского могильника в 1997 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 21069.

- Гаврилов А. В., 2021. Погребения катакомбной культуры на позднесредневеком поселении Журавки 3 в Юго-Восточном Крыму // История и археология Крыма. № 14. С. 9–24.

- Гудименко И. В., 2004. Итоги археологических исследований поселений Закатное-I и Закатное-II у станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области в 2003 году // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 20. В 2003 г. Азов. С. 96–102.

- Гудименко И. В., Дмитриенко М. В., 2010. Спасательные археологические раскопки на поселении и могильнике Дюнное-V у станицы Старочеркасской Аксайского района Ростовской области в мае – июле 2007 года // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 24. В 2007–2008 гг. Азов. С. 42–62.

- Дергачев В. А., 1981. Раскопки в Данченах и некоторые вопросы изучения памятников позднего Триполья и катакомбной культуры // Археологические исследования в Молдавии (1974–1976 гг.) / Отв. ред.: Г. Ф. Чеботаренко, В. И. Маркевич. Кишинев: Штиница. С. 35–45.

- Добровольський А., 1949. Восьма Ігрінська неолітична стоянка // Археологічні пам’ятки УРСР. Т. II. Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук УРСР за 1945–1946 рр. / Від. ред. П. Єфименко. Київ. С. 243–252.

- Добровольський А. В., 1952. Матеріали до археологічної карти Дніпровського Надпоріжжя в межах Запорізької області (за матеріалами Дніпрогесівської експедиції) // Археологія. Т. VII. С. 75–88.

- Дорошев А. И., Гак Е. И., Ивашов М. В., Кайзер Э., 2020. Исследования микрорегиона катакомбных памятников у села Ксизово // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2019. Липецк; Воронеж: Новый взгляд. С. 163–166.

- Дремов И. И., 2011. Погребальные памятники конца средней и начала поздней бронзы степного Поволжья: дис. … канд. ист. наук. Элиста. 270 с.

- Дремов И. И., 2015. Проблема выделения и интерпретации погребений рубежа средней и поздней бронзы Степного Поволжья // Археология восточно-европейской степи: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 11 / Отв. ред. В. А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 5–22.

- Желудков А. С., Смольянинов Р. В., 2019. Свидетельства контактов населения Донской лесостепи с фатьяновско-балановской КИО (на примере погребальных памятников) // КСИА. Вып. 256. С. 91–107.

- Желудков А. С., Смольянинов Р. В., Свиридов А. А., 2018. Грунтовый могильник эпохи бронзы Васильевский Кордон 1 на Верхнем Дону // ТАС. Вып. 11. С. 578–593.

- Ивашов М. В., 2014. Памятники катакомбного времени на Верхнем Дону: дис. … канд. ист. наук. Липецк. 312 с.

- Ивашов М. В., Мельников Е. Н., 2009. Грунтовые захоронения эпохи бронзы на территории Верхнего Подонья // РА. № 2. С. 122–134.

- Клименко В. Ф., Литвиненко Р. А., 2001. Грунтовый могильник эпохи бронзы у с. Крейдянка на Северском Донце // Проблемы археологии и архитектуры. Т. 1. Археология. Донецк; Макеевка. С. 46–52.

- Ковалева И. Ф., 1983. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов (по материалам культур бронзового века Левобережной Украины): учебное пособие. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. 108 с.

- Крайсветный М. И., 2006. «Ефремовский» — грунтовый могильник эпохи средней бронзы в г. Новочеркасске // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 22. В 2005 г. Азов. С. 56–62.

- Кремер А. М., 1971. Катакомбное погребение у с. Монаши Одесской области // МАСП. Вып. 7. С. 210–211.

- Кузин-Лосев В. И., 2005. Приложение 1. Могильник эпохи палеометалла // Колесник А. В., Весельский А. П. Черкасское – комплексный памятник археологии в бассейне Северского Донца. Донецк: Донецкий обл. краевед. музей. С. 158–168. (Археологический альманах; № 17.)

- Малышев А. Б., 2008. Исследования Сабуровского грунтового могильника в 2006–2007 гг. // Археологическое наследие Саратовского края. Вып. 8 / Отв. ред. А. И. Юдин. Саратов: Научная книга. С. 16–37.

- Мамонтов В. И., 1977. Разведки и раскопки в Волгоградской области // АО 1976 г. М.: Наука. С. 160–161.

- Мамонтов В. И., 2009а. Ложки // Археологическая энциклопедия Волгоградской области / Гл. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 144.

- Мамонтов В. И., 2009б. Подгорное // Археологическая энциклопедия Волгоградской области / Гл. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 194.

- Матвеев Ю. П., Цыбин М. В., 1999. Таганский грунтовый могильник (предварительная информация) // Проблемы археологии бассейна Дона: сб. науч. тр. / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 72–79.

- Матвеев Ю. П., Цыбин М. В., 2004. Таганский грунтовой могильник. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 78 с. (Археологические памятники Донского бассейна; вып. 6.)

- Миллер М. А., 1935. Памятники родового общества на Игренском полуострове // Проблемы истории докапиталистических обществ. № 9–10. С. 162–178.

- Москаленко А. Н., 1952. Памятники эпохи бронзы на Верхнем и Среднем Дону // КСИИМК. Вып. XLII. С. 99–107.

- Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды. Воронеж: Воронежский. гос. ун-т, 2002. 193 с.

- Оленковський М. П., Пустовалов С. Ж., 1993. Пам’ятки енеоліту та ранньої бронзи. Херсон: Херсонське обласне управління культури. 62 с. (Археологічна карта Нижньодніпровського регіону; вип. 3.)

- Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV – V в.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН, 2015. 660 с. (РСМ; вып. 16.)

- Отрощенко В. В., 2001. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-стратиграфічні зіставлення): монографія. Київ: ІА НАНУ. 288 с.

- Погорелов В. И., 1989. Петропавловский грунтовой могильник эпохи бронзы на реке Толучеевке // Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: Воронежский гос. пед. ин-т. С. 97–107.

- Праслов Н. Д., 1972. Поиски палеолита в бассейне Дона и Волги // АО 1971 г. М.: Наука. С. 198–199.

- Прокофьев Р. В., 2014. Раскопки у хутора Дугино в дельте Дона в 2009 году. Ростов-на-Дону: Альтаир. 400 с.

- Пряхин А. Д., 1982. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья. Воронеж: Воронежский ун-т. 159 с.

- Пустовалов С. Ж., 2005. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. Київ: Шлях. 412 с.

- Пустовалов С. Ж., Степанова М. О., 1994. Динамика численности степного населения Украины по материалам курганных могильников // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э. – V в. н. э.: материалы Междунар. археолог. конф. 10–14 октября 1994 г. / Отв. ред. Е. В. Яровой. Тирасполь. С. 100–102.

- Рассамакін Ю. Я., 2018. Ґрунтовий могильник на о. Виноградному: сучасний стан вивчення // Археологія. Вип. 1. С. 18–36.

- Решетова И. К., 2013. Предварительная палеоантропологическая характеристика погребений эпохи бронзы могильника Ксизово-19 // КСИА. Вып. 231. С. 195–208.

- Савеля О. Я., Тощев Г. Н., 1992. Могильник «Штурмовое» эпохи средней бронзы в Крыму // Древности Степного Причерноморья и Крыма. Т. IIІ. Запорожье: Запорожский гос. ун-т. С. 122–128.

- Санжаров С. Н., Привалова О. Я., 1990. О памятниках Богдановского грунтового могильника // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца: тез. докл. обл. на-уч.-практ. конф. (ноябрь 1990 г.). Луганск. С. 107–108.

- Синюк А. Т., 1992. О перспективах археологических исследований в окрестностях с. Терешково Богучарского района // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны: тез. докл. науч. конф. Липецк. С. 27–29.

- Синюк А. Т., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Воронежского пед. ун-т. 350 с.

- Синюк А. Т., 1999. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону // Проблемы археологии бассейна Дона: сб. науч. тр. / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 56–72.

- Список памятников археологии Украины. Донецкая область / Отв. ред. Д. Я. Телегин. Киев: Украинское о-во охраны памятников истории и культуры, 1988. 112 с.

- Тесленко Д., Пробийголова О., Антонов А., Якімова І., Губрієнко, Ярошенко Я., 2020. Дослідження багатошарового поселення Ігрень 4/4А // Археологічні дослідження в України 2019. Київ. С. 21–23.

- Тощев Г. Н., 1994. О грунтовых могильниках катакомбной культуры // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э. – V в. н. э.: материалы Междунар. археолог. конф. (10–14 октября 1994 г.) / Отв. ред. Е. В. Яровой. Тирасполь. С. 102–103.

- Тощев Г. Н., 1995. Грунтовый могильник катакомбного времени на Мамай-горе // Древности степного Причерноморья и Крыма: сб. науч. тр. Вып. V / Отв. ред. Г. Н. Тощев. Запорожье: Запорожский гос. ун-т. С. 32–40.

- Тощев Г. Н., 2007. Крым в эпоху бронзы: монография. Запорожье: Запорожский гос. ун-т, 2007. 304 с.

- Трубников В. В., 2019. Грунтовый могильник эпохи средней бронзы в низовьях р. Северский Донец // Труды археологического научно-исследовательского бюро. Т. V / Ред А. В. Захаров. Ростов-на-Дону. С. 191–226.

- Черних Л. А., 2019. До питання про ґрунтові могильники доби ранньої та середньої бронзи в Нижньому Подніпров’ї // Донецький археологічний збірник. № 22. Вінниця: Донецький ун-т. С. 149–183.

- Шапошникова О. Г., 1961. Могильники епохи ранньої бронзи на Нижньому Дніпрі // Археологічні пам’ятки УРСР. Т. X / Від. ред. С. М. Бібіков. Київ: Академія наук Української РСР. С. 3–11.

- Шмелев Д. Д., 2014. Исследования Сабуровского грунтового могильника в 2012–2013 гг. // Археологическое наследие Саратовского края. Вып. 12. Саратов: Науч.-исслед. центр по сохранению культур. наследия. С. 17–31.

- Яровой Е. В., 2000. Скотоводческое население Северо-Западного Причерноморья эпохи раннего металла: дис. … д-ра ист. наук. М. 409 с.

- Ailincăi S.-C., Constantinescu M., Dima A., Sava G., Mihail F., Micu C., Mocanu M., Stănică A.-D., 2021. Bronze Age graves at Jijila (Southeastern Romania) // Yamnaya Interactions: Proceedings of the International Workshop held in Helsinki, 25–26 April 2019. Budapest: Archaeolingua. P. 207–242.

- Harţuche N., 1980. Raport asupra săpăturilor arheologice de la Lișcoteanca, Jud. Brăila // Materiale şi cercetări arheologice. N14. A XIV-A sesiune anuală de rapoarte. P. 67–85.

- Vernescu M., 2020. Materiale arheologice deosebite din patrimoniul Muzeului Brăilei «Carol I». B. Epoca bronzului. Recipiente ceramice (I) // Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul, Seria «Stiinte Umanistice». Nr. 2 (12). P. 11–17.