Грунтовые могильники срубной КИО (предварительные результаты)

Автор: Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты статистического анализа погребений из грунтовых могильников срубной КИО, позволяющие сделать ряд выводов. Данный вид обряда существовал на всем протяжении развития культуры. Отмечено сходство грунтовых погребений с подкурганными захоронениями с упрощенным набором ритуальных действий. По полученным данным не подтверждается точка зрения некоторых исследователей о детском предназначении грунтовых могильников.

Срубная культура, грунтовые могильники, погребальный обряд, статистические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328112

IDR: 14328112

Текст научной статьи Грунтовые могильники срубной КИО (предварительные результаты)

Погребальные памятники срубной КИО представлены курганными и грунтовыми могильниками. И если первые достаточно давно являются объектом аналитических изысканий специалистов, то вторые – остаются, как правило, за рамками обобщающих исследований. Безусловно, одной из основных причин является сложность обнаружения грунтовых могильников. В большинстве случаев информацию удается получить в результате их разрушения, что не может не сказаться на качестве и полноте фиксируемых данных. В результате складывается представление о малочисленности и редкости данного типа погребальных памятников. В тоже время, по нашим данным, известно более трех десятков грунтовых могильников, содержащих свыше 500 погребений1. Данное количество достаточно для проведения системного анализа с использованием статистических методов, позволяющих выявить тенденции и закономерности, скрытые в неструктурированном материале.

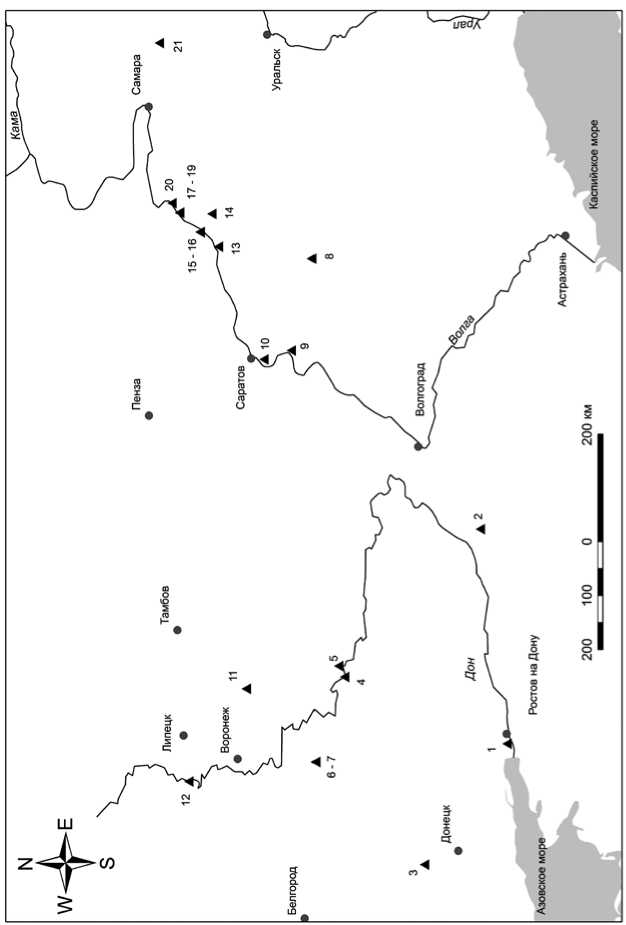

Для исследовательской работы была сформирована выборка, состоящая из 336 погребений, происходящих из 21 грунтового могильника2 (рис. 1). База данных формировалась в среде Access for Windows, где основой являлись данные по погребениям. В свою очередь, к ней были «привязаны» базы данных по могильникам с одной стороны, и по погребальному инвентарю, с другой. Кроме этого, каждое погребение сопровождалось необходимыми паспортными данными, заключенными в самостоятельную базу. Статистический анализ погребального обряда проводился по разработанному одним из авторов подходу, апробированному на материалах срубной культуры лесостепной зоны Волго-Донского междуречья, Поволжья ( Лунькова , 2002а; 2002б). Анализ

Рис. 1. Карта-схема грунтовых могильников срубной КИО

1 – Ливенцовка I; 2 – Захаровский; 3 – Дружковский; 4 – Терешковский Вал; 5 – Петропавловский; 6 – Новохарьковский; 7 – Самотоевский; 8 – Алексашкинский; 9 – Ново-Привольное; 10 – Смеловский; 11 – Мосоловский; 12 – Никольский; 13 – Солнечный; 14 – Калач-1; 15 – Алексеевский левобережный; 16 – Алексеевский II; 17 – Екатериновский I; 18 – Екатериновский II; 19 – Екатериновский III; 20 – Федоров ский; 21 – Съезжее осуществлялся с использование специализированного компьютерного пакета «Statisticа for Windows». На первом этапе это были суммарные характеристики выборки, позволяющие получить наиболее полную информацию о ней. Следующим шагом стало определение взаимовстречаемости признаков, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей с помощью расчетов коэффициентов ассоциации, сопряженности и коэффициента множественной корреляции. На последнем этапе был проведен содержательный анализ полученных данных, включающий их интерпретацию.

Перед тем, как кратко остановиться на основных характеристиках погребального обряда грунтовых могильников, напомним о характере получения информации о них. Они выявлены, в большинстве своем, в результате разрушения, что снижает уровень достоверности о некоторых чертах обряда могильника. В частности, в 80% невозможно точно определить общее количество погребений, детально изучить планиграфию и т. д. Не стоит забывать и о разной степени изученности памятников, хотя в большинстве случаев авторам раскопок, благодаря сплошному обследованию, удается определить их границы. Несмотря на это, в результате проведенного системного анализа можно обоснованно говорить о выявлении устойчивых традиций обряда, регламентированных четкой системой мировоззренческих представлений у носителей срубной культуры.

Практически все грунтовые могильники занимали отдельную площадку, как правило, расположенную недалеко от водных артерий3. По количеству срубных погребений могильники можно разделить на две группы4:

-

1) больше 20 погребений: Алексеевский левобережный, Калач-1, Ливенцов-ка I, Ново-Привольное, Смеловский, Съезжее;

-

2) меньше 20 погребений: Алексашкинский, Алексеевский II, Дружковский, Екатериновские I, II и III, Мосоловский, Никольский, Новохарьковский, Петропавловский, Самотоевский, Солнечный, Терешковский Вал, Федоровский.

Соотношение могильников с погребениями предшествующих культур и их отсутствием оказалось практически равным. Так, памятники, где зафиксированы погребения раннего этапа срубной культуры, а общее их число не превышает 15, как правило, расположены в бассейне Дона. Могильники же, где количествосрубных погребений больше 15, тяготеют к бассейну Волги5.

Наличие могильных сооружений удалось отметить только у 47,3%6 погребений, из которых в 45% они были представлены ямами, 2,3% - каменными ящиками. Перекрытие отмечено лишь для 12,6%. Встречаемость каменных ящиков отмечена только для Дружковского могильника и поэтому рассматривается как локальный вариант.

Для данной выборки характерно значительное преобладание одиночных погребений (89,9%), парные погребения зафиксированы только для 2,4%, нет информации для 7,7%.

В тех случаях, где удалось установить (46,1%), погребения ориентированы во всех направлениях7. Доминирующей является северо-восток – юго-запад (20,5%), реже представлены направления север–юг (9,2%), восток–запад (8,4%), северо-запад – юго-восток (8%).

Преобладает помещение костяка в центре могильной ямы в скорченном положении на левом боку (59,2%). Там, где удалось зафиксировать (45,8%), кости рук, в основном, находились у лицевого отдела черепа (27,7%) или были согнуты в локтях (11,9 %).

В большинстве случаев возрастные определения выполнены археологами. По их определениям, встречаемость детей и подростков составляет 48,8% и 14,3%, соответственно, а взрослых людей – 27,4%.

Керамический инвентарь представлен 306 экз., среди которых баночной формы – 61,8%, горшковидной – 30,4%, острореберных – 4,6%, чашек – 0,3%, сосудов (тип не определен8) – 2,9%.

Керамика зафиксирована в 72% погребений, в 28% – сосуды отсутствовали. Погребений с одним сосудом – 56%, с двумя – 14,3%, с тремя – 1,1%, с четырьмя – 0,3%, с шестью – 0,3%.

Расположение керамики рассматривалось по отношению к погребенному, когда же это не удавалось проследить, – то по отношению к стенкам могильной ямы. В погребениях с одним сосудом в 68,1% он находился перед костяком (около черепа – 35,6%, около костей рук – 16%, около грудной клетки – 4,3%), за костяком керамика встречена в 7% (за черепом – 5,9%, за позвоночником – 1,1%).

В погребениях с двумя сосудами вариабельность размещения сосудов значительна. В качестве основных позиций можно выделить: около черепа – 14,6%, около лицевого отдела черепа – около костей рук – 8,3%, около черепа – за черепом – 6,3%.

Некерамический инвентарь встречен в 10,4% погребениях и представлен 65 предметами, среди которых подвески составляют 24,6%, браслеты – 23,1%, альчики-бабки-астрагалы – 15,4%, пронизи (бронзовые) – 9,2%, бусы – 6,2%, подвески из раковины – 6,2% и др.

Остатки костей животных встречены в 3% погребениях и представлены, в основном, костями мелкого рогатого скота.

Растительные и минеральные остатки зафиксированы в 6% погребениях. Доминируют остатки растительного происхождения.

Таким образом, полученные суммарные характеристики выборки погребений грунтовых могильников срубной КИО позволяют говорить об отсутствии значительных отклонений от «стандарта» погребального обряда срубной культуры, известного по данным курганных могильников ( Лунькова , 2002а;

2002б). Единственное, что можно отметить – это более редкая встречаемость остатков минерального и органического происхождения, костей животных, а также менее разнообразный по составу и количеству некерамический инвентарь.

Распределение признаков по могильникам и их сравнительный анализ, позволил прийти к ряду заключений. Во-первых, при близких тенденциях распределения значений признаков по памятникам, можно предполагать динамику их развития. Большинство погребений могильников Алексеевский левобережный, Екатериновский-II, Калач-I по основным характеристикам («крупные» могильные ямы, северное и северо-восточное направление ориентировок, слабая степень скорченности костяка, количественный и типологический состав керамического инвентаря, присутствие остатков минерального и растительного происхождения, а также костей животных) может быть отнесено к раннему периоду срубной КИО.

Доминирующее число погребений могильников Ливенцовка-I, Самотоевс-кий и Съезжее, по ряду показателей – «малые» могильные ямы, северо-восточное и восточное направление ориентировок, средняя и сильная степени скорчен-ности костяка, количественный и типологический состав керамического инвентаря, практически полное отсутствие остатков минерального и растительного происхождения, а также костей животных – может быть датировано развитым периодом срубной КИО ( Лунькова , 2002а; 2002б).

Благодаря проведенному анализу, ряд опубликованных ранее предположений о месте и характере грунтовых могильников в системе срубных погребальных памятников представляются не совсем корректными9. Так, достаточно достоверно можно говорить о том, что грунтовые могильники зафиксированы на всем протяжении развития срубной КИО. Сомнительно, что они могли являться результатом самостоятельного погребального обряда. Несмотря на преобладание погребений детей и подростков, грунтовые могильники, на наш взгляд, нельзя рассматривать как «детские кладбища», так как процент захоронение взрослых людей достаточно представителен.

Точка зрения Ю. И. Колева (2003. С. 109) о том, что «грунтовые и подкурганные захоронения с упрощенным набором ритуальных действий представляют собой единый тип погребального обряда, характеризующийся выполнением ритуальных действий с минимальными трудовыми затратами», согласуется с приведенными выше результатами статистических исследований.

Список литературы Грунтовые могильники срубной КИО (предварительные результаты)

- Горбов В.Н., Усачук А.Н., 1993. Дружковский могильник и некоторые вопросы мировоззрения срубных племен//Археологический альманах. Вып. 2/Гл. ред. А.В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 115-132.

- Качалова Н.К., 1985. Периодизация срубных памятников Нижнего Подонья//Срубная культурно-историческая общность (проблемы формирования и периодизация)/Ред. Л.И. Бордунова. Куйбышев: КГПИ. С. 28-59.

- Колев Ю.И., 2003. Грунтовый могильник срубной культуры Съезжее II (материалы раскопок)//Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке/Ред. Ю.И. Колев, П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов. Самара: СГПУ С. 88-111.

- Колев Ю.И., Седова М.В., 1987. Грунтовые могильники срубной культуры на территории Куйбышевского Заволжья//Археологические исследования в Среднем Поволжье. Куйбышев: КГУ С. 68-86.

- Лопатин В.А., 2010. Смеловский могильник: модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до н. э.)/Ред. Н.М. Малов. Саратов: Наука. 244 с.

- Лунькова Ю.В., 2002а. Погребальный обряд срубной культуры Волго-Донского междуречья: авто-реф. дисс.. канд. ист. наук. Москва. 20 с.

- Лунькова Ю.В., 2002б. К изучению погребального обряда срубной культуры Волго-Донского междуречья//РА. № 4. С. 143-149.

- Мерперт Н.Я., 1958. Из древнейшей истории Среднего Поволжья//Труды Куйбышевской археологической экспедиции/Ред. А.П. Смирнов. М.: АН СССР. С. 45-156. (МИА; № 61.)

- Пятых Г.Г., 1991. Алексашкинский бескурганный могильник и его место среди однотипных памятников//Археология восточно-европейской степи. Вып. 2. Саратов: Саратовский университет. С. 94-103.

- Шилов В.П., 1975. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука. 208 с.