Группирование архитектурных моделей орхидных по типу онтоморфогенеза

Автор: Коломейцева Галина Леонидовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Материалы лекций и устных докладов

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Методика архитектурного моделирования применена к представителям семейства орхидных. Описано развитие побеговых систем по 8 вариантам архитектурных моделей (АМ), четыре из которых (АМ Holttum, АМ Tomlinson-1, АМ Corner, АМ Serebryakova) были описаны ранее [11, 16], четыре архитектурные модели (АМ Smirnova, АМ Kumazawa, АМ Seidenfaden, АМ Lindley) введены впервые [5; 6; 7; 8]. Предложено группирование АМ орхидных по типу онтоморфогенеза.

Архитектурных моделей, семейства орхидных

Короткий адрес: https://sciup.org/146116217

IDR: 146116217 | УДК: 581.14:582.594.2

Текст научной статьи Группирование архитектурных моделей орхидных по типу онтоморфогенеза

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва

Методика архитектурного моделирования применена к представителям семейства орхидных. Описано развитие побеговых систем по 8 вариантам архитектурных моделей (АМ), четыре из которых (АМ Holttum, АМ Tomlinson-1, АМ Corner, АМ Serebryakova) были описаны ранее [11, 16], четыре архитектурные модели (АМ Smirnova, АМ Kumazawa, АМ Seidenfaden, АМ Lindley) введены впервые [5 ; 6 ; 7 ; 8]. Предложено группирование АМ орхидных по типу онтоморфогенеза.

Классификация архитектурных моделей по признаку модулярности [17] не так давно была подвергнута справедливой критике [9]. И действительно, нельзя согласиться с подразделением архитектурных моделей на модулярные, частичномодулярные и немодулярные, в то время как общая модульность организации растений позволяет выделять в качестве конструкционной единицы самые разные модули, от элементарных метамеров s. str. [2] до одноосных побегов [3] и комплекса побегов [1; 6].

Наиболее логичным методом группирования архитектурных моделей в семействе орхидных нам представляется группирование их по типам онтоморфогенеза. Но, выбирая критерии для описания типов онтоморфогенеза в семействе орхидных и пытаясь применить некоторые предложенные ранее методики [4; 10], разработанные для других цветковых растений, мы столкнулись с рядом затруднений, вызванных следующими причинами:

-

1) неопределенностью статуса ювенильного побега у орхидных (как известно, у орхидных отсутствуют семядоли и главный корень);

-

2) образованием на начальных стадиях развития особых структур, не имеющих корней – протосом (протокормов, проторизомов), которые без предварительного анализа не могут быть включены в систему архитектурного моделирования вида;

-

3) проблематичностью определения некоторых возрастных состояний и продолжительности жизни особи в целом.

Биоморфу (жизненную форму) в данном исследовании мы определяли как общий облик совокупности взрослых особей. В методике биоморфологического анализа травянистых многолетников до сих пор нет устоявшегося краткого термина, адекватно отражающего идею морфо-функционального единства побега и расположенных на нем корней. В наших прежних работах мы использовали предложенный ранее термин «корнепобег» [8], который неоднократно критиковался. Впоследствии для обозначения побега с расположенными на нем придаточными корнями был предложен термин «побегово-корневой комплекс» [13], на наш взгляд, довольно громоздкий и неудобный для краткого описания биоморфы. Поэтому ювенильный побег, несущий придаточные корни, в данной работе был назван просто «первичным побегом», а не «первичным корнепобегом» и не «первичным побегово-корневым комплексом».

Для группирования архитектурных моделей орхидных по типам онтоморфогенеза нами были выбраны следующие признаки первичного побега:

-

- особенности малого жизненного цикла (закрытый, открытый, открытый поликарпический);

-

- продолжительность цикла внепочечного развития (моноциклический, полициклический) (таблица).

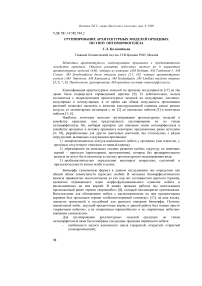

Схематическое изображение архитектурных моделей орхидных

|

Группа АМ по типам онтоморфогенеза |

Название АМ |

Схема ветвления |

Архитектурная модель |

|

Побеговая система с закрытым полициклическим первичным побегом |

Holttum |

Т А А * Чг О Си О |

|

|

Побеговая система с закрытым моноциклическим первичным побегом |

Tomlinson-1 |

||

|

Побеговая система с открытым моноциклическим первичным побегом |

Serebryakova |

т л л

|

|

|

Kumazawa |

т^^'^^г |

||

|

Seidenfaden |

|||

|

Smirnova |

V к Ж ^г 0 tH^O^ |

||

|

Побеговая система с открытым поликарпическим полициклическим первичным побегом |

Lindley |

d d=2tiJ |

|

|

Побеговая система с открытым поликарпическим полициклическим первичным побегом |

Corner |

о |

Из 24 архитектурных моделей, описанных для тропических деревьев, в семействе Orchidaceae нами было выделено три архитектурные модели, наиболее близкие к моделям F.Halle, R.A.A.Oldeman и P.B.Tomlinson [16]. Это АМ Holttum, АМ Tomlinson-1, АМ Corner. Еще один вариант архитектурной модели (АМ Serebryakova), названный нами в честь Т.И. Серебряковой, ранее был описан ею как «вторая модель побегообразования» травянистых многолетников [11]. Статус остальных архитектурных моделей ранее не был определен ни для тропических деревьев, ни для кустарников и травянистых растений умеренной зоны. Поскольку перечисленные архитектурные модели полностью не охватывали всего морфологического разнообразия семейства орхидных, мы ввели еще несколько дополнительных архитектурных моделей [7].

Всего для семейства орхидных нами было описано 8 вариантов архитектурных моделей. Для того чтобы не путать архитектурные модели (и тип онтоморфогенеза) с развивающимися по этим моделям биоморфами (для описания которых каждый автор может выбрать собственный комплекс признаков), мы решили последовать примеру основоположников метода архитектурного моделирования и назвать каждую оригинальную (т. е. введенную нами) архитектурную модель по имени первого исследователя-морфолога. Здесь в скобках мы хотели бы напомнить, что в методике F.Halle, R.A.A.Oldeman, P.B.Tomlinson [16] архитектурные модели тропических деревьев были названы в честь известных ботаников-морфологов, и мы решили придерживаться этого принципа для идентификации предложенных нами архитектурных моделей орхидных.

В дополнение к четырем описанным ранее архитектурным моделям для представителей семейства орхидных мы ввели еще четыре архитектурные модели. Это АМ Smirnova (названа в честь Е.С. Смирновой, автора монографии «Морфология побеговых систем орхидных»), АМ Kumazawa (названа в честь японского ученого М. Кумазавы, автора статьи о морфологии подземных органов Platanthera ), АМ Lindley (названа в честь Д. Линдли, автора многочисленных таксономических описаний орхидных в XIX в.), АМ Seidenfaden (названа в честь Г. Сейденфадена, автора многочисленных монографий по орхидным Юго-Восточной Азии в XX в.) [5; 7]. Все впервые выявленные нами у орхидных архитектурные модели относятся к третьей группе АМ с открытым моноциклическим первичным побегом.

К первой группе архитектурных моделей (с закрытым полициклическим первичным побегом) мы отнесли только одну архитектурная модель – АМ Holttum. Эта архитектурная модель характеризуется моноподиальным нарастанием первичного побега с детерминированным ростом и терминальным соцветием. Эта АМ интересна тем, что в онтогенезе происходит смена моноподиального нарастания проторизома моноподиальным нарастанием первичного побега, который через некоторое время переходит в генеративное возрастное состояние. При этом все растение представлено полициклическим монокарпическим побегом. В Юго-Восточной Азии к орхидным с этой архитектурной моделью относятся роды Epipogium Gmel., Gastrodia R.Br., Didymoplexis Griff., Lecanorchis Blume, Erythrorchis Blume, Galeola Lour., Cyrtosia Blume и другие афотофильные облигатно-микотрофные роды из подсемейства Epidendroideae. У некоторых видов (например, у австралийского вида Rhizanthella gardneri R.Rogers из подсемейства Orchidoideae) после цветения основного побега развиваются боковые побеги второго порядка, в результате чего происходит перевершинивание и система побегов становится как бы симподиальной. Однако настоящий симподиум не образуется из-за недолговечности существования как материнского, так и дочерних побегов. Возможно, здесь мы наблюдаем филогенетически обусловленную картину смены моноподиального нарастания единственного побега (АМ Holttum) симподиальным нарастанием системы побегов (АМ Tomlinson-1), у которой первичный побег также характеризуется детерминированным ростом и несет терминальное соцветие. Возможен и противоположных сценарий – смена симподиального нарастания по АМ Tomlinson-1 у фотофильных зеленолистных видов орхидных на моноподиальное нарастание у специализированных облигатно-микотрофных видов по АМ Holttum. Вопрос о том, в каком направлении здесь шла морфогенетическая эволюция и была ли она однонаправленной, нуждается в более тщательном изучении.

Ко второй группе архитектурных моделей орхидных (с закрытым моноциклическим первичным побегом) также относится одна архитектурная модель – АМ Tomlinson-1 . Этот вариант развития орхидных наиболее близок к первой модели побегообразования Т.И. Серебряковой [11]. Характерной особенностью этой модели является полициклическое многолетнее нарастание первичного побега, который развивает терминальное соцветие, а затем становится первым побегом в симподии, состоящем из последовательных моноциклических побегов с терминальными соцветиями. Эта архитектурная модель может быть представлена симподиально нарастающими корневищными ризомообразующими наземными орхидными с разными типами биоморф, в том числе многими видами из подсемейства Orchidoideae, трибы Cranichideae, подтрибы Goodyerinae, у которых в генеративное возрастное состояние вступает первичный побег.

Как отмечалось ранее, к третьей группе архитектурных моделей (с открытым моноциклическим первичным побегом) мы отнесли сразу пять архитектурных моделей – одну ранее описанную [11] и четыре новых [7; 8]. Характерной особенностью этой группы архитектурных моделей является вступление в генеративное состояние побегов не первого, а последующих, значительно более поздних порядков.

По АМ Serebryakova развиваются биоморфы большинства видов симподиально нарастающих корневищных орхидных с терминальными соцветиями, метаморфизированными стеблевыми или корневищными участками побегов ( Arundina Blume, Bletilla Rchb.f., Cattleya Lindl., Coelogyne Lindl., Laelia Lindl., Pleione D.Don, и др.). Эта архитектурная модель свойственна наиболее примитивным группам семейства Orchidaceae (подсемейства Apostasioideae, Cypripedioideae). Построение вегетативного фундамента из оснований ряда последовательных побегов с неполным циклом развития (ювенильного, имматурных, виргинильных) у биоморф, развивающихся по АМ Serebryakova, явилось одной их самых крупных девиаций в онтоморфогенезе симподиально нарастающих орхидных. Эта девиация, обусловленная терминальными отрицательными анаболиями у первичного и нескольких последовательно усиливающихся побегов, не способных сразу же перейти в генеративную фазу, подробно обсуждалась в работе Т.И. Серебряковой [11].

АМ Kumazawa почти полностью соответствует АМ Serebryakova с открытым моноциклическим первичным побегом; так же, как и у всех других представителей этой группы архитектурных моделей, в генеративный период онтогенеза вступают побеги не первого, а последующих, значительно более поздних порядков. По АМ Kumazawa развиваются бескорневищные ризомообразующие биоморфы орхидных со стеблекорневыми тубероидами из подсемейства Orchidoideae (Amitostigma Schltr., Brachycorythis Lindl., Corybas Salisb., Habenaria Willd., Peristylus Blume, Platanthera Rich. и др.). Специфика развития биоморф, соответствующих этой архитектурной модели, заключается в том, что основная почка возобновления закладывается на специализированном органе стеблекорневого происхождения – стеблекорневом тубероиде. Нами высказана гипотеза об особом пути биоморфологической эволюции этой группы биоморф, основанном на объединении побега и корня в единую структуру не на этапе побегообразования, а на более раннем этапе онтоморфогенеза – этапе протосомообразования. С нашей точки зрения, образование стеблекорневых тубероидов могло быть связано с развитием вегетативных почек вблизи апексов боковых придатков протосомы так называемых «вторичных протосом» (преобразованных адвентивных корней). В эволюционном плане более высокоразвитыми можно считать биоморфы, у которых почки регулярного возобновления сместились ближе к основанию стеблекорневого тубероида.

АМ Seidenfaden частично соответствует АМ Serebryakova и АМ Chamberlain, выявленной у тропических деревьев. Характеристика этой модели нуждается в некотором уточнении. Различая понятия «нарастание» и «ветвление» и характеризуя «ветвление» как процесс, определяющий число и место развития дочерних побегов на материнском побеге, мы считаем, что эта модель представлена адвентивно-стеблевым ветвлением. Биоморфы, развивающиеся по АМ Seidenfaden, отличаются от биоморф, развивающихся по АМ Serebryakova, адвентивным заложением основной почки возобновления. Можно сказать, что АМ Seidenfaden сочетает в себе признаки АМ Serebryakova (в виргинильном периоде онтогенеза растения образуют систему открытых побегов последовательных порядков) и АМ Chamberlain (в генеративном периоде онтогенеза происходит акросимподиальное ветвление побегов). Таким образом, АМ Seidenfaden представляет собой модель растения поликарпического с аксиллярным и адвентивным заложением почек регулярного возобновления и поливариантным ортотропным или плагиотропным направлением роста моноциклических побегов замещения, развивающих терминальные соцветия. Развитие биоморф по этой архитектурной модели было отмечено у представителей эпифитных родов Otochilus и Pholidota [7], у которых наряду с акросимподиально нарастающими побегами развивались и базисимподиально нарастающие побеги.

Мы предложили ввести эту архитектурную модель также и в связи с тем, что она свойственна довольно большому числу видов симподиально нарастающих орхидных, у которых побеги на ранних стадиях онтогенеза в стрессовых условиях культуры in vitro нарастают ортотропно. Такая модель развития сеянцев встречается, например, у Coelogyne cristata Lindl., Pleione bulbocodioides Rolfe, Calanthe vestita Lindl. [8].

АМ Smirnova имеет специфические особенности, в корне отличающие ее от всех остальных архитектурных моделей. Так же как и у других представителей этого типа онтоморфогенеза, в генеративное возрастное состояние вступают побеги не первого, а последующих, значительно более поздних порядков, но при этом у биоморф, развивающихся по АМ Smirnova, наблюдается чередование закрытых (фертильных) и открытых (стерильных) моноциклических побегов в симподии. Эта архитектурная модель представлена биоморфами из ограниченного числа родов подсемейства Epidendroideae ( Cattleya Lindl., Epidendrum L., Eulophia R.Br. ex Lindl., Nephelaphyllum Blume, Tainia Blume, Thelasis Blume и др.).

АМ Lindley частично соответствует АМ Serebryakova с моно- и полициклическими побегами, но характеризуется развитием не терминальных, а боковых соцветий. В генеративный период онтогенеза вступают побегово-корневые комплексы не первого, а последующих, значительно более поздних порядков. Эта архитектурная модель представлена множеством биоморф с метаморфизированными стеблевыми или корневищными участками моноциклических или полициклических побегов, развивающих боковые стеблевые (расположенные на ортотропном участке побега) или корневищные (расположенные на корневищном участке побега) соцветия ( Bulbophyllum Thou., Calanthe Ker-Gawl., Cymbidium Sw., Thecostele Rchb.f., Reinw., Dendrobium Sw. и др.).

В четвертую группу архитектурных моделей входят биоморфы поликарпиков с открытым поликарпическим полициклическим первичным побегом, которые развиваются в соответствии с АМ Corner. Биоморфы, развивающиеся по этой архитектурной модели, характеризуются моноподиальным нарастанием и недетерминированным ростом первичного побега, а также моно- или полициклическими пазушными соцветиями. В генеративную фазу вступает первичный побег. Почти такая же модель побегообразования описана у Т.И. Серебряковой как «третья модель побегообразования» [11], но у орхидных боковые цветоносные побеги часто имеют собственные зоны возобновления.

По этой архитектурной модели развиваются некоторые виды из рода Vanilla Mill. (подсемейство Vanilloideae) [15] и практически все роды из трибы Vandeae (подсемейство Epidendroideae) [14]. У орхидных, развивающихся по АМ Corner, побеговая система представляет собой одноосный открытый побег, апикальная меристема может функционировать в течение всей жизни особи (иногда в течение многих десятков лет), не образуя терминального соцветия и не паренхиматизируясь.

Основной побег у орхидных из трибы Vandeae иногда ветвится (и в природе, и в культуре) на уровне субстрата, развивая боковые побеги второго порядка, которые, однако, не образуют регулярного симподия. Именно отсутствие базисимподиального нарастания предопределило исключение АМ Tomlinson-2 из системы архитектурного моделирования орхидных.

В данной работе мы хотели показать, что методика архитектурного моделирования хорошо подходит для описания типов онтоморфогенеза не только древесных растений, но и травянистых многолетников. Графичность и удобная индексация архитектурных моделей (по фамилиям ботаников) позволяет легко различать и никогда не путать между собой тип онтоморфогенеза растений и их биоморфологическую классификацию. На основании 8 выделенных архитектурных моделей орхидных можно описать множество биоморф, число которых будет варьировать в больших пределах в зависимости от количества выбранных автором признаков. Так, например, выбрав в качестве основных критериев выделения биоморф 1) характер оси побегообразования, 2) наличие у побега корневищного участка, 3) тип метаморфы s.str., 4) тип ветвления, 5) отношение к субстрату, мы описали 15 вариантов жизненных форм у оранжерейных орхидных [8]. Руководствуясь другими критериями, И.В. Татаренко выделила у орхидных России и Японии 48 жизненных форм [13], а Е.С. Смирнова – 148 жизненных форм, выраженных с помощью морфологических кодов [12].

GROUPING OF ARCHITECTURAL MODELS OF ORCHIDS AS TYPES OF ONTOMORPHOGENESIS

The method of architectural modeling is applied to representatives of family Orchidaceae. Development shoot systems of orchids by 8 variants of architectural models (АМ) is described, four of which (АМ Holttum, АМ Tomlinson-1, АМ Corner, АМ Serebryakova) have been described earlier, four architectural models (АМ Smirnova, АМ Kumazawa, АМ Seidenfaden, АМ Lindley) are entered for the first time. Grouping АМ of orchids as types of ontomorphogenesis is offered.