Группы и уровни стереотипизации экономического поведения деятелей в социуме

Автор: Ибрагимова Элиза Мусаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые выделены группы стереотипизации экономического поведения социологической рефлексии. Автор раскрывает суть поведения, связанного с факторами влияния, отраженными в социологической рефлексии персонифицированных деятелей.

Социологическая рефлексия, экономическое поведение, социальные трансформации, актор

Короткий адрес: https://sciup.org/14938668

IDR: 14938668 | УДК: 316.334.2:330.16

Текст научной статьи Группы и уровни стереотипизации экономического поведения деятелей в социуме

Экономическое поведение актора представляет собой более или менее сложный набор видов деятельности, в которых он проявляется в определенной группе идентичностей и стереотипов. Минимальный экономический критерий, которому должен соответствовать актор, – способность к экономическому самовоспроизводству. Лишь в таком случае в социуме имеет место экономическое поведение деятелей.

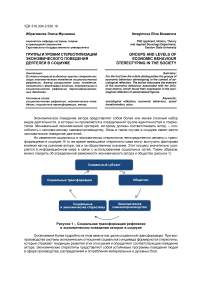

Но изменения социальных и экономических стереотипов непосредственно связаны с трансформациями в социуме. В то же время имеющиеся стереотипы сами могут выступать факторами влияния как на сознание актора, так и на общественное сознание. Этот процесс значительно ускоряется в информационном мире в связи с использованием социальных сетей. Таким образом, можно говорить об определенной зависимости экономического актора и общества (рисунок 1).

Социальный субъект

Социальные трансформации

Общество

Социальные и экономические стереотипы

Экономическое самовоспроизводство

Рисунок 1 – Социальная трансформация рефлексии в экономическом поведении акторов в социуме

Остановимся более подробно на этом замкнутом цикле социальной трансформации. При воспроизводстве системы экономических отношений социального индивида формируются стереотипы, которые отражают тенденции развития этих отношений и определяют соответствующее поведение актора. Экономические стереотипы представляют собой устойчивые программы поведения людей в сфере производства, распределения и потребления материальных и духовных благ.

Термин «социальный стереотип» был введен в обиход У. Липпманом в 1922 г. Исходя из перевода слова «стереотип» (греч. - отпечаток, впечатление), можно сказать, что стереотипизация экономического поведения - влияние социальных и экономических стереотипов на сознание и поведение индивидов разных социальных структур ил групп. Согласно гипотезе У. Липпмана, стереотипы - упорядоченные, детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека, которые, во-первых, экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов, во-вторых, защищают его ценности, позиции и права [1].

В исследованиях Д. Орерайро, С. Фиске стереотип отражает и раскрывает смысл того, что люди думают о других акторах, а не о причинах и механизмах, участвующих в выработке стереотипов [2].

В ранних теориях содержания стереотипа социальные психологи С. Фиске, А. Кадди, П. Клик предположили, что стереотипы внешней группы равномерно отражают антипатию, эмоциональную нерасположенность [3]. То есть человеку проще не задумываться над своим поведением, поэтому он использует сложившиеся стереотипы.

Дж. Давидио, С. Гаертнер в рамках разработанной модели [4] считают, что стереотипы зачастую противоречивы. Они базируются на разнице уровней знаний и культуры самой личности, выражаемой в виде статусности. То есть функционирование знаний и культуры выступает как процесс реализации стереотипов. В них можно выделить следующие аспекты: физические, пространственно-временные, технологические, информационные, психические, сенсомоторные и др. Становится понятным, сколь разнообразны реакции индивидов на то или иное социальное событие. Но физическая пространственно-временная среда - наиболее общая форма выражения деятельности актора. Технологическая среда включает временные циклы технологических процессов. Информационно-функциональная представляет собой пространство средств контроля и управления. Все эти среды влияют на восприятие и статусность поведения субъектов.

Можно предложить, что в механизме формирования социологической рефлексии существуют две большие группы статусности, основанные на признаках комфортности и компетентности. Акторы, которые не склонны тратить усилия на выработку и реализацию стратегии мобилизации своих социальных ресурсов для вхождения в общество, воспринимают статусность как комфортность, чтобы «долго не думая» подражать окружающим. Ведь реакции на вызовы среды требуют самоопределения и адаптации. Проще подчиняться обстоятельствам, принимать их, даже если они неблагоприятны. Зато человеку «комфортно», так как он не тратит усилий на их преодоление.

Акторы высокого статуса, экономически успешные в жизни, имеют компетентностные стереотипы. В тех случаях, когда индивид вырабатывает и владеет обстоятельствами, самоопределяясь, противостоит вызовам судьбы или использует их в своих интересах, мы говорим о способностях человека в нужный момент применять знания и умения, действовать на базе своих практических навыков, тем самым подтверждая компетентность в разных социальных вопросах.

Следовательно, можно предположить, что группы «комфортность» и «компетентность» неоднородны. Субъективные критерии, то есть социальная самооценка индивидов и оценка статуса группы, дают возможность формировать в общественном мнении разные уровни стереотипизации экономического поведения. Продолжающиеся исследования в данной области позволяют пока достаточно широко трактовать их. Предлагаем в рамках каждой группы выделить еще два уровня: высокий и низкий (таблица 1).

Таблица 1 – Группы и уровни стереотипизации экономического поведения

|

Стереотипизация экономического поведения |

Высокий уровень |

Низкий уровень |

|

Группа «комфортность» |

Любят без глубокого осмысления Подражают группе Подчиняются моде |

Долго не думают Восхищаются, не обдумывая Не размышляют |

|

Группа «компетентность» |

Используют свой опыт и знания Определяются с учетом экономической обстановки |

Подчиняются обстоятельствам, но не уважают Действуют в рамках опыта, без устоявшихся принципов |

Уровни стереотипизации экономического поведения объясняют явление формирования рефлексии: некоторые из социальных групп восхищаются, не размышляя, в то время как другие действуют с учетом знания и опыта.

С учетом представленной обобщенной классификации стереотипизации экономического поведения можно сказать, что социализированность, подтверждающая обусловленность дея- тельности человека социальным окружением, в той или иной степени формируется экономическим поведением, которое базируется на разных уровнях стереотипизации. Другими словами, экономическое поведение индивида представляет собой некое свободное пространство, заполняемое окружающим его обществом, а результат данной активности зависит от уровня знания, образования и практики.

Существует два варианта образования социальных стереотипов в экономическом поведении. Многообразие связей позволяет индивидуальному опыту трансформироваться в устойчивые, субъективно окрашенные представления о социально-экономических явлениях, которые запоминаются и изменяют мышление индивида, – это первый способ. Второй метод создания стереотипов связан с осознанным восприятием и реакцией на внешние факторы, усваиваемые индивидом в процессе социализации.

Стереотипы формируются у каждого человека с самого раннего детства, когда родители организовывают первый круг общения ребенка. Будучи постоянно зависимым, индивид фактически следует привычкам и выработанным стереотипам, создаваемым всю его жизнь родителями, окружением, государством.

Таким образом, проблема стереотипизации остро стоит в области финансовой и экономической грамотности населения, особенно для молодежи, поскольку она обусловлена дальнейшим распределением общества по разным уровням материального положения. Как ведут себя группы «комфортности» и «компетентности» в трансформирующейся социально-экономической среде? На этот вопрос еще предстоит ответить. Важным моментом в будущих исследованиях станет поиск оснований возможных конфликтов при взаимодействии групп стереотипизации в меняющихся экономических обстоятельствах, которые детерминируют степень их соприкосновения по каким-либо внешним или внутренним признакам.

Ссылки:

-

1. Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М., 2004. 384 с.

-

2. Operario D., Fiske S.T. Stereotypes: Content, Structures, Processes, and Context // Blackwell Handbook of Social Psychol

ogy: Intergroup Processes / ed. by R. Brown, S.L. Gaertner. Malden, 2003. P. 22–44.

-

3. A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow From Perceived Status and Competition / S.T. Fiske, A.J.C. Cuddy, P. Glick, J. Xu // Journal of Personality and Social Psychology (American Psychological Association). 2002. Vol. 82-6. P. 878–902 ; Cuddy A.J.C., Fiske S.T. Doddering But Dear: Process, Content, and Function in Stereotyping of Older Persons // Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older Persons / ed. by T.D. Nelson. Cambridge, 2002. P. 7–8.

-

4. Dovidio J.F., Gaertner S.L. Intergroup Bias // Handbook of Social Psychology / ed. by S.T. Fiske, D.T. Gilbert, L. Gardner. 5th ed. Vol. 2. Hooboken, 2010.

Список литературы Группы и уровни стереотипизации экономического поведения деятелей в социуме

- Липпман У. Общественное мнение/пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М., 2004. 384 с.

- Operario D., Fiske S.T. Stereotypes: Content, Structures, Processes, and Context//Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes/ed. by R. Brown, S.L. Gaertner. Malden, 2003. P. 22-44.

- A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow From Perceived Status and Competition/S.T. Fiske, A.J.C. Cuddy, P. Glick, J. Xu//Journal of Personality and Social Psychology (American Psychological Association). 2002. Vol. 82-6. P. 878-902

- Cuddy A.J.C., Fiske S.T. Doddering But Dear: Process, Content, and Function in Stereotyping of Older Persons//Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older Persons/ed. by T.D. Nelson. Cambridge, 2002. P. 7-8.

- Dovidio J.F., Gaertner S.L. Intergroup Bias//Handbook of Social Psychology/ed. by S.T. Fiske, D.T. Gilbert, L. Gardner. 5th ed. Vol. 2. Hooboken, 2010.