Гумусное и азотное состояние целинных пахотных черноземов

Автор: Королва И.Е., Лебедева И.И., Гребенников А.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 71, 2013 года.

Бесплатный доступ

На количественном уровне по основным показателям охарактеризовано плодородие целинных черноземов в зонально-подзональном аспекте. Прослежены изменения азотного и гумусового состояния при начальной стадии освоения. По запасам гумуса и азота черноземы лесостепи и степи имеют существенные различия: наибольшие запасы гумуса и азота сосредоточены в миграционно-мицелярных (типичных) черноземах, наименьшие – в текстурно-карбонатных (южных). Намечен прогноз агроэволюции черноземов при усилении антропогенного воздействия.

Агроэволюция черноземов, состав гумуса, формы азота

Короткий адрес: https://sciup.org/14313568

IDR: 14313568 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Гумусное и азотное состояние целинных пахотных черноземов

При сельскохозяйственном освоении целинных и залежных черноземов запасы гумуса и азота (основных составляющих плодородия) в их верхних горизонтах заметно уменьшаются. Это связано как с исчезновением естественного покрова многолетней травянистой растительности, ежегодно обогащающей почву органическим веществом, так и с выносом большого количества биофильных элементов урожаем культур. Снижение запасов гумуса и азота происходит до определенного уровня, величина которого зависит от почвенно-климатических условий зоны, длительности и продолжительности антропогенного воздействия на почву.

Природное плодородие черноземов обусловлено аккумулирующей деятельностью естественной растительности и микроорганизмов, способствующих концентрированию зольных элементов и азота в виде органических остатков, гумуса и минеральных веществ за длительное время почвообразования.

Иллюстрацией к сказанному служит комплексное изучение эволюции черноземных почв по питательному режиму в Центрально-

Таблица 1. Роль травостоя в балансе азота на типичных черноземах

|

Участок степи |

Глубина взятия образца, см |

Вес воз-душносухих корней, т/га |

Содержание общего азота, % |

||||

|

травостой |

корни |

||||||

|

бобовые |

злаки |

разнотравье |

среднее |

||||

|

Стрелецкая степь: некосимая |

0-30 |

18.5 |

2.37 |

1.58 |

1.53 |

1.61 |

1.24 |

|

30-50 |

1.6 |

— |

— |

— |

— |

1.26 |

|

|

косимая |

0-30 |

16.3 |

2.24 |

1.36 |

1.61 |

1.62 |

1.25 |

|

30-50 |

1.3 |

— |

— |

— |

— |

1.15 |

|

|

Попереченская степь некосимая |

0-30 |

14.1 |

2.51 |

1.24 |

1.74 |

1.39 |

1.13 |

|

30-50 |

1.6 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Черноземном заповеднике им. В.В. Алехина Стрелецкой степи (Курская обл.) и в Попереченской степи (Пензенская обл.). Полученные данные (Болотина, 1965) дают представление о роли травостоя в азотном режиме степных черноземов (табл. 1).

На некосимой степи азот, остающийся с растительным отмирающим покровом («степной войлок») в количестве 26-35 кг/га, составляет 0.20-0.27% общего азота почвы в слое 0-30 см.

Поступление азота в целинные черноземы с надземной и корневой массой растительности на некосимой степи составляет 69-85 кг/га в год. Биологическая масса, образующаяся в природных экосистемах, потребляется, перераспределяется и разрушается внутри этих экосистем. Влияние минерального состава растений на почвообразовательный процесс и формирование почвенного плодородия сильно меняется в зависимости от характера растительного покрова и водного режима местности.

Травянистые агроценозы на типичном черноземе характеризуются отношением надземной части фитомассы к массе корней, как 1 : 9; 1 : 12 (Ковда, 1956).

Интенсивный биологический круговорот минеральных веществ под покровом травянистой растительности способствует максимальному накоплению элементов минерального и азотного питания в горизонтах высокогумусовых луговых и черноземных почв.

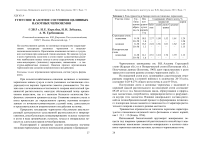

Таблица 2. Запасы гумуса и азота в черноземах ЦЧП, т/га (Шконде и др., 1974)

|

Подтип чернозема |

Запасы гумуса |

Запасы азота |

||||

|

слой, |

см |

|||||

|

0-20 |

0-100 |

0-160 |

0-20 |

0-100 |

0-160 |

|

|

Оподзоленный |

120-160 |

410-450 |

430-480 |

6-8 |

16-20 |

18-24 |

|

Выщелоченный |

130-175 |

480-620 |

450-670 |

7-10 |

18-27 |

22-32 |

|

Типичный |

160-210 |

650-780 |

720-860 |

8-12 |

23-30 |

26-35 |

|

Обыкновенный |

130-150 |

490-560 |

550-630 |

7-8 |

17-24 |

21-28 |

|

Южный |

90-120 |

310-400 |

350-440 |

5-6 |

11-14 |

13-17 |

Накопление в почве гумусовых веществ и азота является важнейшим показателем почвообразовательного процесса и плодородия почв (Фрид и др., 2010), причем между содержанием гумуса и азота существует тесная корреляция. Это связано с тем, что весь почвенный азот (за исключением природно-фиксированного и незначительного поступления с атмосферными осадками) является результатом биологической аккумуляции: около 90% азота почвы находится в органической форме, генетически связанной с гумусом (Королева, 1972; Гамзиков, 1981).

По запасам гумуса и азота черноземы лесостепи и степи имеют существенные различия (табл. 2). Наибольшие запасы гумуса сосредоточены в миграционно-мицелярных (типичных) черноземах, минимальные - в текстурно-карбонатных (южных).

Минерализация гумуса и азота в зональных подтипах чернозема отличается интенсивностью, обусловленной различными гидрологическим и температурным режимами, и прослеживается в общих географических закономерностях. При распашке и длительном сельскохозяйственном использовании целинных и залежных черноземов наблюдается заметное уменьшение содержания гумуса и азота, а также их запасов как в пахотном горизонте, так и в слое 0-50 см (Адерихин и др., 1971).

В агрочерноземах минерализация гумуса и органического азота интенсивно происходит в первые годы освоения, после чего процесс замедляется и стабилизируется на уровне, зависящем от величины антропогенного воздействия. Установлено, что в агрочерноземах наряду с уменьшением общего содержания гумуса, наблюдается абсолютное уменьшение (от веса почвы) всех групп гумусовых веществ (гуминовых и фульвокислот, негидролизуемого остатка). Однако относительное содержание отдельных групп гумусовых веществ в составе гумуса агрочерноземов изменяется незначительно и остается характерным для данного типа почв (Кононова, Бельчикова, 1961; Лаврентьев, 1966; Пономарева, Николаева, 1965).

По данным Болотиной (1950), при распашке черноземов Стрелецкой степи достоверные изменения в содержании гумуса были отмечены для верхней толщи мощностью 40 см, различия по этому показателю для более глубоких почвенных слоев были несущественными .

Азотный фонд зональных подтипов черноземов имеет свои особенности. При длительной распашке и окультуривании черноземов происходит мобилизация устойчивых запасов азота гумуса и фиксированного аммония глинистых минералов. Важнейшим показателем этого процесса является увеличение в корнеобитаемом слое запасов минерального и легкогидролизуемого азота.

В табл. 3 приведены общее содержание и формы азота в подтипах черноземов разного культурного состояния. Сравнительная оценка подвижности азота в пахотном и целинном выщелоченном черноземе Орловской опытной станции (разр. 24 и 26) показала, что в пахотной почве в 3 раза увеличилось содержание минерального азота (с 0.1 до 0.3 т/га) по всему метровому профилю за счет некоторого уменьшения количества трудногидролизуемой (с 5 до 4 т/га) и негидролизуемой фракций (с 21 до 17 т/га).

Значительный интерес представляют данные по формам азота в типичных черноземах, наиболее богатых гумусом и общим азотом. Уникальным объектом для изучения форм азота является типичный тяжелосуглинистый чернозем Центральночерноземного степного заповедника. Здесь целинная почва неко-симой степи (разр. 36) сравнивалась с почвой смежного участка 75-летней пашни (разр. 37). Вследствие слабой окультуренности (возделывание зерновых без внесения удобрений) рассматриваемого чернозема за сравнительно короткий срок сельскохозяйственного использования содержание и запас минерального азота в метровом слое целины и пашни практически не изменились (0.26 и 0.24 т/га). Запас легкогидролизуемого азота в почве пашни был больше на 0.3 т/га, чем под целиной (увеличивался с 1.5 до 1.8 т/га). Количество трудно- и легкогидролизуемого азота проявляло слабовыраженную тенденцию уменьшения в пахотной почве.

Южные черноземы характеризуются сравнительно низкими запасами гумуса и азота из-за высокой минерализации органического вещества и менее выраженной его аккумуляции в профиле почвы. В целинном (разр. 10) и пахотном (разр. 9) южном глинистом черноземе Богучаровского района Воронежской области отмечалось очень низкое содержание минерального и

Таблица 3. Общее содержание и формы азота в черноземах ЦЧП (Шкон-де и др., 1974)

|

Глубина, см |

Общий азот, % |

Форма азота |

|||||||

|

минеральный |

легкогидролизуемый |

трудногидролизуемый |

негидролизуемый |

||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

Разр. 26. Выщелоченный тяжелосуглинистый чернозем, Орловская |

|||||||||

|

опытная станция, косимая залежь |

|||||||||

|

0-20 |

0.37 |

14 |

0.4 |

305 |

8 |

639 |

17 |

2782 |

78 |

|

0-100 |

- |

- |

(0.1)* |

- |

(2.1) |

- |

(5.0) |

- |

(21.6) |

|

Разр. 24. Там же, старопашка |

|||||||||

|

0-20 |

0.34 |

66 |

2.0 |

245 |

7 |

453 |

13 |

2637 |

78 |

|

0-100 |

- |

- |

(0.3) |

- |

(1.8) |

- |

(4.1) |

- |

(17.1) |

|

Разр. 36. Типичный |

тяжело суглинистый |

чернозем Центрально- |

|||||||

|

Черноземный заповедник, некосимая степь, Курская область |

|||||||||

|

0-20 |

0.37 |

39 |

1.1 |

307 |

8 |

735 |

19 |

2546 |

72 |

|

0-100 |

- |

- |

(0.26) |

- |

(1.5) |

- |

(4.1) |

- |

(16.4) |

|

Разр. 37. Там же, пашня |

|||||||||

|

0-20 |

0.29 |

32 |

1.2 |

258 |

9 |

543 |

19 |

2011 |

71 |

|

0-100 |

- |

- |

(0.24) |

- |

(1.8) |

- |

(3.7) |

- |

(14.9) |

|

Разр. 10. Южный глинистый чернозем, Воронежская область, Богучар- |

|||||||||

|

ский |

район,целина |

||||||||

|

0-20 |

0.33 |

24 |

0.7 |

180 |

5 |

597 |

18 |

2511 |

76 |

|

0-100 |

- |

- |

(0.09) |

- |

(1.0) |

- |

(4.2) |

- |

(17.4) |

|

Разр. 9. Там же, пашня |

|||||||||

|

0-20 |

0.29 |

24 |

0.9 |

177 |

6 |

735 |

26 |

1991 |

68 |

|

0-100 |

— |

— |

(0.15) |

— |

(1.1) |

— |

(4.1) |

— |

(16.1) |

Примечание. 1 - мг/кг почвы; 2 - % от общего азота.

* В скобках дано содержание фракций азота в слое 0-100 см, т/га.

легкогидролизуемого азота при высоком уровне трудногидролизуемой фракции. В то же время при сельскохозяйственном использовании южного чернозема запас минерального азота в метровом слое увеличился в 1.5 раза (с 0.09 до 0.15 т/га). При этом запас негидролизуемого азота уменьшился (с 17.4 до 16.1 т/га), что особенно было заметно в верхнем слое (0-20 см).

Следовательно, азотный фонд зональных подтипов чернозема имеет свои особенности. При длительной распашке и окультуривании черноземов происходит мобилизация устойчивых запасов азота гумуса и фиксированного аммония глинистых минералов.

Для изучения форм азота и их динамики в черноземах разного культурного состояния необходимо учитывать минеральный азот, который составляет от 1 до 8-9% от общего его содержания, и представлен нитратами, обменным и необменным аммонием. В целинных черноземах содержание минерального азота меньше, чем в пахотных. По профилю запасы минерального азота постепенно уменьшаются, а его доля по отношению к содержанию общего азота возрастает, особенно в оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах. В обыкновенных и южных черноземах фракция минерального азота менее подвижна по почвенному профилю. В подпочве почти весь минеральный азот представлен фиксированным аммонием.

Запасы необменного (фиксированного) аммония в метровом слое черноземов колеблются от 1.2 до 2.8 т/га. Аммонийная форма имеет большое значение для круговорота азота в земледелии. Запасы обменного аммония в метровом слое черноземов могут достигать 0.1-0.4 т/га. В пределах метрового слоя содержание легкогидролизуемого и минерального азота остается довольно устойчивым, особенно в целинных черноземах.

Содержание нитратного азота может составить 1% и больше от общего количества. Содержание трудногидролизуемого азота (в основном диаминокислот) тесно связано с количеством общего азота в черноземах. Оно составляет обычно 12-28% от общего азота и возрастает до метровой глубины. В состав фракции трудногидролизуемого азота входит часть фиксированного аммония, который прежде входил в состав органических компонентов гумуса. В черноземах количество наиболее стойкой фракции негидро- лизуемого азота достигает 64-81% от общего. Эта категория сохраняет относительную устойчивость. Несмотря на огромные валовые запасы азота в черноземах, обычно 2/3-3/4 его количества, представлено весьма стойкими органическими соединениями в составе гумуса (гумины, битумы, меланины) и фиксированным аммонием (до 8-11% от общего азота).

Для изучения содержания форм азота и их динамики в черноземах разного культурного состояния от целинного до вовлеченного в интенсивное земледелие необходимо проводить раздельный учет нитратного и аммонийного азота в почве, а также разделение последнего на обменные и необменные формы. Определение этих форм азота будет более информативным для выявления (прослеживания) агроэволюции черноземов.

Важным аспектом исследования агроэволюции черноземов является изучение запасов и динамики лабильного органического вещества, источником которого могут быть корневые и пожнивные остатки, а также сидераты (Гребенников, 2012).

ВЫВОДЫ

Анализ собственных экспериментальных и литературных данных о современном состоянии черноземов в физико-географическом аспекте (в рамках типа - подтипа) позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Азотный фонд зональных подтипов черноземов имеет свои особенности и характеризуется большой устойчивостью во времени и пространстве. При длительной распашке и окультуривании черноземов происходит мобилизация устойчивых запасов азота гумуса и фиксированного аммония глинистых минералов.

-

2. При длительной распашке черноземов содержание отдельных категорий почвенного азота и соотношение между ними изменяется очень медленно по отношению к исходной целинной почве.

-

3. Оценку валовых запасов гумуса и форм азота, а также сезонной динамики показателей плодородия (особенно мобильных форм гумуса и азота) следует рассматривать как обязательное условие при изучении степени агрогенной трансформации черноземов. Пахотный слой адаптируется к условиям, режимам и процес-

- сам агроэкосистем. Он фактически трансформируется в новый самостоятельный горизонт, не имеющий по своим процессам и свойствам аналогов в естественных почвах и может рассматриваться как результат нового этапа агроэволюции.

Список литературы Гумусное и азотное состояние целинных пахотных черноземов

- Адерихин П.Г., Щербаков А.П., Щеглов Д.И. Влияние сельскохозяйственного освоения и окультуривания почв ЦЧО на содержание подвижного азота в их профиле//Биологические науки. № 6. 1971. С. 115-118.

- Болотина Н.И. Режим питательных веществ в целинных мощных черноземах//Почвоведение. № 7. 1965. С. 61-71.

- Гамзиков Г.П. Азот в земледелии Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 239 с.

- Гребенников А. Воспроизводство почвенного плодородия. Сидерация черноземов смешанными агросообществами//Palmarium academic publishing. Saarbrucken, 2012. 396 с.

- Ковда В.А. Минеральный состав растений и почвообразование//Почвоведение. № 1. 1956. С. 6-38.

- Королева И.Е. Запасы и формы азотных соединений в целинных и пахотных черноземах Европейской части СССР. Автореф. дис. … к. с.-х. н. 1972. 43 с.

- Королева И.Е. Определение азота органических соединений почвы//агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. С. 95-96.

- Кононова М.М., Бельчикова Н.П. Ускоренные методы определения состава гумуса минеральных почв//Органическое вещество почвы. М: Наука, 1963. С 228-234.

- Лаврентьев В.В. Изменение содержания и состава гумуса и азота в черноземных почвах Европейской части СССР при их сельскохозяйственном использовании//Агрохимия. № 5. 1966. С.14-25.

- Пономарева В.В., Николаева Т.А. Содержание и состав гумуса в черноземах Стрелецкой степи под различными угодьями//Тр. Центрально-Черноземного заповедника. Вып. 8. 1965. С. 209-235.

- Тюрин И.В. Состав и свойства гумуса черноземов стрелецкой степи//Тр. Центрально-Черноземного заповедника. Вып. 2. 1948. С. 79-102.

- Фрид А.С., Кузнецова И.В., Королева И.Е., Бондарев А.Г., Когут Б.М., Уткаева В.Ф., Азовцева Н.А. Зонально-провинциальные нормативы изменения агрохимических, физико-химических и физических показателей основных пахотных почв Европейской территории России при антропогенных воздействиях. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2010. 176 с.

- Шконде Э.И., Королева И.Е., Щербаков А.П. Запасы и формы азота в черноземах восточно-европейской фации//Агрохимия. № 10. 1974. С. 28-35.