Гумусовые и карбонатные аккумуляции как диагностические критерии в черноземах Восточной Европы

Автор: Лебедева Ирина Ивановна

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 68, 2011 года.

Бесплатный доступ

Показано отсутствие закономерности и выявлены ее причины в отношении пространственных изменений количественных показателей гумусовых аккумуляций и глубины вскипания от HCl; в связи с этим обоснована их несостоятельность в качестве разделительных рубежей типичных, обыкновенных и южных черноземов. Рассмотрено предложение дифференцировать рассматриваемую группу черноземных подтипов на основании качественных показателей, прежде всего - особенностей карбонатных профилей, наиболее адекватно отражающих своеобразие современных режимов.

Черноземы, гумусовые аккумуляции, карбонатный профиль, гидрологический профиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14313551

IDR: 14313551

Текст научной статьи Гумусовые и карбонатные аккумуляции как диагностические критерии в черноземах Восточной Европы

В 70-годах прошлого столетия в Почвенном институте им. В.В. Докучаева была развернута специальная координационная программа по изучению черноземов. Стержнем начатых исследований были организованные по единой программе наблюдения за современными режимами: водным, температурным, газовым – призванные отразить их специфику в связи с подзональнопровинциальными особенностями климата.

Собранные в соответствии с программой архивные и литературные материалы, данные стационаров и результаты полевых исследований, полученные сотрудниками в ходе специальных маршрутов, образовали уникальную базу данных, ценную не только широким географическим разбросом точек опробывания, но и сопоставлением в едином ключе и по единым принципам. Эти данные позволили провести корректный сравнительногеографический анализ всех основных формаций черноземов Вос- 3

точной Европы, уточнить их ареалы, выявить реальные связи с природными факторами и проследить их эволюцию. Появилась возможность уточнить и скорректировать сложившиеся представления о черноземах, их генезисе и географии.

Как известно, В.В. Докучаев, сосредоточив основное внимание при изучении черноземов на гумусовом горизонте и по существу отождествляя его с почвенным профилем, сформулировал основные географические закономерности количественных изменений гумусовых аккумуляций. По Докучаеву (1883), содержание гумуса и мощность гумусированной толщи убывают к северу и югу от «центральной ленты черноземов с наибольшим содержанием гумуса, в результате чего образуется система изогумусовых полос». По сложившимся представлениям, этим полосам соответствуют подзоны черноземной зоны и так называемые подзональные подтипы, призванные отражать в своих свойствах изменения климата (нарастание аридности) с севера на юг.

Принято считать, что кроме гумусовых аккумуляций, вслед за изменением климата с севера на юг закономерно меняются показатели карбонатного горизонта, прежде всего положение его верхней границы или глубина вскипания от НС1. Схема последовательного понижения глубины вскипания от черноземов южной степи к лесостепным почвам представлена практически во всех учебниках почвоведения. В ее основе лежит представление об исключительно иллювиальной природе карбонатного горизонта черноземов, в соответствии с которым чем влажнее климат, тем глубже карбонаты «отжимаются» от поверхности.

Данные, полученные в Почвенном институте в результате статистической обработки нескольких сотен разрезов по четырем крупным регионам Восточной Европы (Украина, Среднерусская возвышенность, Окско-Донская низменная равнина, Заволжье) выявили определенные отклонения от приведенных схем. Обратимся к рассмотрению пространственных закономерностей современных гумусовых аккумуляций.

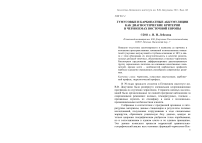

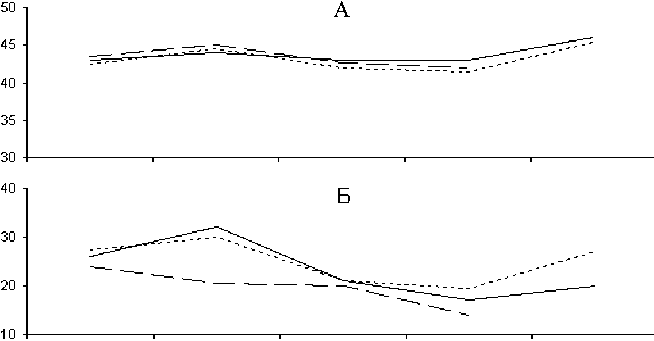

На рис. 1 представлены усредненные данные содержания гумуса в агрогоризонтах тяжелосуглинистых черноземов, преобладающих на территории черноземной зоны, кроме лесостепи Украины, где распространены пылеватые среднесуглинистые

Ш 1 ^2^3 @4 Иб

Рис. 1. Содержание гумуса в агрогоризонтах подзональных подтипов черноземов разных регионов Восточной Европы: 1 - оподзоленного; 2 -выщелоченного; 3 - типичного; 4 - обыкновенного; 5 - южного.

покровные отложения (Лебедева, 2000). Однако для корректности сравнения в выборку, характеризующую почвы лесостепи Украины, были включены только тяжелосуглинистые разновидности. Из рисунка видно, что содержание гумуса в агрогризонтах не обнаруживает существенных различий между подзональными подтипами внутри регионов и одноименными подтипами разных регионов: диапазон различий в большинстве случаев не превышает 1%. В рассмотренных регионах показатели содержания гумуса в агрогоризонтах образуют два поля преобладающих значений: 6-7.5% в черноземах лесостепи и северной степи; 4-4.5% в черноземах южной степи.

Размытость подзональных и провинциальных различий по содержанию гумуса между агрогоризонтами может быть связана с тем, что почвы в течение длительного времени функционировали в условиях одинаковых агроэкосистем, что нивелировало их исходную природную специфику. В пользу этого предположения говорят данные Г.М. Тумина (1915) для типичных и обыкновенных черноземов, которые в начале XX в. соотносились по этому показателю как 9.6 и 7.7%.

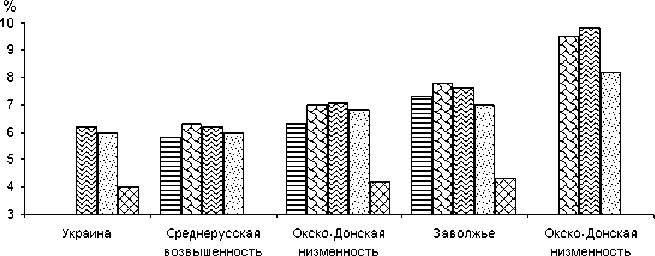

Мощности гумусовых горизонтов черноземов, как правило, в меньшей степени зависят от агрогенного влияния. На рис. 2 вид- ны очевидные подтиповые различия - мощности оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов составляют 70-80% от мощности черноземов типичных. При этом, как и в случае содержания гумуса в агрогоризонтах, особое место занимают южные черноземы, мощность которых отличается от черноземов типичных примерно в 2 раза. Одновременно, практически не прослеживаются региональные различия - на всем пространстве Русской равнины мощности подтипов черноземов близки между собой, и только в Заволжье они заметно сокращаются. Отчасти такую устойчивость показателей можно связать с унификацией определения гумусового горизонта как однородно окрашенной толщи с содержанием гумуса у нижней границы около 2%, что наиболее соответствует визуальному определению при полевых исследованиях. С другой стороны, слабые провинциально-фациальные сдвиги в подтиповых величинах гумусовых аккумуляций нельзя объяснить актуальными условиями, поскольку табл. 1 свидетельствует о заметных изменениях климатических параметров с запада на восток.

Можно полагать, что относительная устойчивость рассматриваемых показателей отражает историю формирования этих почв. В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова (1968) и Е.М. Самойлова

^ 1 Ek Eh Ид Ий

Рис. 2. Мощность гумусового горизонта в подзональных подтипов черноземов разных регионов Восточной Европы: 1 - оподзоленного; 2 -выщелоченного; 3 - типичного; 4 - обыкновенного; 5 - южного.

Таблица 1. Климатические параметры черноземов Русской равнины

|

Регион |

Весна |

Лето |

Осень |

||||||

|

1 |

2 |

з |

1 |

2 |

з |

1 |

2 |

з |

|

|

Украина |

36 |

49 |

Лесо 194 |

степь 162 |

297 |

2684 |

47 |

73 |

237 |

|

Среднерусская |

34 |

42 |

184 |

152 |

287 |

2561 |

48 |

72 |

230 |

|

возвышенность Окско-Донская |

30 |

36 |

130 |

148 |

274 |

2430 |

45 |

63 |

220 |

|

низменность Заволжье |

26 |

26 |

121 |

146 |

199 |

2258 |

36 |

57 |

181 |

|

Украина |

33 |

40 |

Ст 194 |

епь 169 |

271 |

2884 |

47 |

62 |

229 |

|

Заволжье |

29 |

36 |

144 |

145 |

237 |

2409 |

41 |

48 |

218 |

Примечание. Здесь и далее: 1 - продолжительность сезона, дни; 2 - сумма осадков, мм; 3 - сумма температур, °C.

(1983) показали, что в нижней части гумусового горизонта типичных и обыкновенных черноземов запасы гумуса резко - почти в 100 раз - превышают количество корневой биомассы. Авторы считают, что эта часть гумусового горизонта была сформирована в условиях повышенного гидроморфизма под луговой растительностью влажного и теплого периода среднего голоцена. Унаследованная природа нижней части гумусового горизонта подтверждается радиоуглеродными датировками - 6-7 тыс. лет (Рубидии, Козырева, 1974).

Высказанные предположения согласуются с особенностями географии типичных и обыкновенных черноземов - их приуроченностью к низменным равнинам, а на возвышенностях - к относительно пониженным и выположенным территориям. Для этих пространств В .А. Ковда и Е.М. Самойлова (1966) еще в середине 60-х годов прошлого века предполагали стадию длительного гидроморфизма.

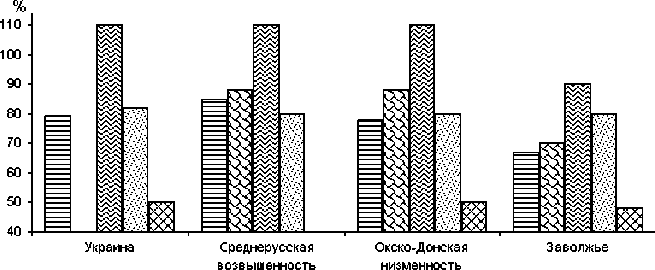

Гипотеза разновременного формирования гумусового горизонта типичных и обыкновенных черноземов корреспондируется с анализом профильного распределения гумуса, представленного уравнениями регрессии (рис. 3). В формациях типичных и обыкновенных черноземов профильное распределение гумуса хорошо аппроксимируется прямолинейными регрессиями: по-видимому, в

Рис. 3. Профильное распределение гумуса (по уравнениям регрессий) в подтипах черноземов Восточной Европы.

этих почвах накопление гумуса в гидроморфную стадию развития «спрямляет» кривые его профильного распределения.

Прямолинейное распределение гумуса наблюдается и в черноземах западного Предкавказья, в пределах Кубанской низменной равнины, в которых палеогидроморфизм является причиной известного феномена сверхмощных черноземов. Работами Почвенного института было установлено (Лебедева, 1985), что в этих почвах современный гумусовый горизонт мощностью 60-90см, т.е. такой же, как в типичных и обыкновенных черноземах Русской равнины, ассимилировал верхнюю часть мощной (до 2 м) слабогумусированной и оглеенной толщи, сформировавшейся под действием слабосоленых растворов в условиях «плавневого гидроморфизма» (Иозефович, 1931). В настоящее время эта унаследованная часть гумусового профиля только по содержанию гумуса (2-3%) соответствует нижней части гумусового профиля. Другие свойства: оливково-серый цвет, грубая столбчатая структура, высокое содержание обменного магния и, главное, преобладание в составе гумуса фульвокислот - существенно отличают этот фрагмент профиля от типовых представлений о черноземе. Мощность унаследованной толщи сокращается к бортам низменности и, соответственно, распространение сверхмощных черноземов ограничено орографическими рубежами. До последнего времени формирование сверхмощных черноземов в предкавказском регионе связывалось с провинциальными особенностями современного кли- 8

мата, однако, это не так. За пределами Азово-Кубанской низменности, в восточном Предкавказье, несмотря на сходство климатических показателей (табл. 2), подобные почвы отсутствуют: мощность черноземов в Ставрополье не превышает 100-110 см, т.е. такая же, как на Украине и в Центрально-Черноземной области.

В других черноземных формациях обнаруживается отчетливая двухъярусность в распределении гумуса, причем верхние ярусы гумусовых горизонтов черноземов имеют мощность около полуметра и примерно совпадают с подгоризонтом А во всех черноземах, в том числе типичных, обыкновенных и предкавказских. Распределение гумуса в подгоризонте А характеризуется близкими коэффициентами регрессии - в основном 0.05-0.07. Все сказанное в совокупности позволяет думать, что верхняя часть гумусового горизонта является результатом исторически последнего этапа почвообразования, общего для всего черноземного ареала Восточной Европы.

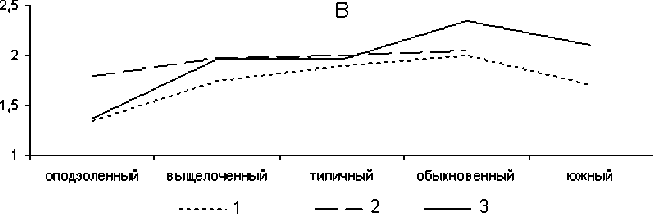

В пользу этого свидетельствуют данные качественного состава гумуса. Сравнение состава гумуса подтиповых спектров черноземов всех регионов (рис. 4) показало практически одинаковое среднее содержание гуминовых кислот (ГК) в верхнем полуметре гумусового горизонта (42-47% при коэффициенте вариации 5-10%). По-видимому, в пределах всего ареала черноземов климатические условия, при всей их неоднородности, по основным параметрам и устойчивости во времени оказались достаточными для создания «зрелого» гумуса и накопления соответствующего этим условиям определенного количества ГК. Можно говорить о квази-равновесном состоянии верхней части гумусового профиля черноземов, характерное время которой не более 3 тыс. лет (Рубилин, Козырева, 1974).

Таблица 2. Климатические параметры черноземов Предкавказья

|

Регион |

Весна |

Лето |

Осень |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Западный |

40 |

57 |

202 |

185 |

303 |

3369 |

48 |

74 |

262 |

|

Восточный |

45 |

46 |

211 |

187 |

271 |

3380 |

45 |

70 |

246 |

Фульвокислоты (ФК), как более простые, более молодые и постоянно обновляющиеся соединения, отличаются большей сенсорно-стью в отношении современной неоднородности климата, а потому их количество более заметно меняется по подтипам и регионам. Соответственно, соотношение гуминовых и фульвокислот (С гк:С фк) в подтипах черноземов определяется именно количеством ФК.

Рис. 4. Состав гумуса в подтипах черноземов разных регионов Восточной Европы (слой 0-50 см). А - сумма гуминовых кислот; Б - сумма фульвокислот; В - соотношение гуминовых и фульвокислот (С гк:С фк). Регионы: 1 - Украина; 2 - Центрально-Черноземная область; 3 - Заволжье.

Таким образом, анализ современных гумусовых аккумуляций обнаруживает очевидные отклонения от традиционной Доку-чаевской схемы, что связано с общими трендами пространственной неоднородности почвообразующих пород и влиянием прошлых стадий почвообразования. Далее функционирование типичных и обыкновенных черноземов в условиях агроэкосистем сглаживает закономерные подзонально-провинциальные различия в количестве и качестве гумуса их агрогоризонтов. И, наконец, южные черноземы по всем параметрам гумусовых аккумуляций самобытны и сохраняют свою специфику даже в условиях агроэкосистем.

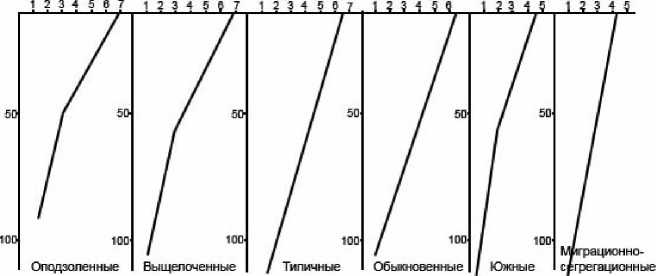

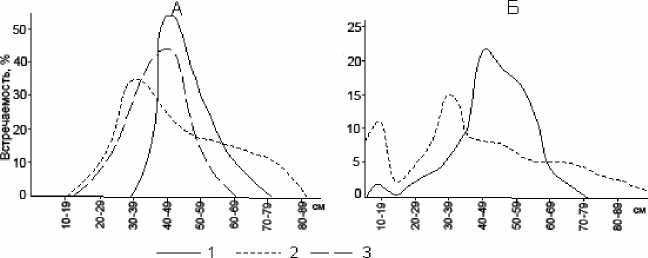

Значительно больше современному климату соответствуют карбонатные аккумуляции черноземов. При этом необходимо сразу оговориться, что такой показатель, как глубина вскипания от НС1, для характеристики почв имеет лишь самое приблизительное, ориентировочное значение, не соответствуя в полной мере сложившимся представлениям о закономерном приближении карбонатов к поверхности при нарастании аридности климата. Из рис. 5 следует, что подтиповые кривые распределения перекрывают друг друга. Напротив, весьма информативным для характеристики черноземов и их связей с современным климатом является карбонатный профиль. Он отражает вертикальное распределение карбонатов, особенности верхней границы, виды новообразований и закономерности их смены с глубиной. По этим признакам в карбонатном профиле выделяются две зоны: верхняя миграционная с лабильными формами новообразований (различные налеты, «плесень») и нижняя аккумулятивная с устойчивыми во времени и по сезонам формами: прожилками «псевдомицелием», различными сегрегациями («белоглазка»). Соотношение и степень выраженности зон позволяют судить об особенностях влагозарядки, сезонной миграции растворов, скорости и степени весенне-летнего иссушения, сезонной контрастности температуры и влажности почв.

Рис. 5. Глубина вскипания от НС1 в черноземах Украины (А) и Центрально-Черноземной области (Б). Подтипы черноземов: 1 - типичный; 2 - обыкновенный; 3 - южный.

Необходимо подчеркнуть, что карбонатный профиль и карбонатный горизонт не являются синонимами. Это разные понятия, причем аккумулятивно-карбонатный горизонт является частью карбонатного профиля, включенной в его аккумулятивную зону. Карбонатный горизонт сложился в результате закономерного перераспределения карбонатов и их максимальной аккумуляции в определенной части почвенного профиля - непосредственно у нижней границы корнеобитаемого слоя, где в наибольшей степени выражен градиент влажности. Горизонт связан с особенностями сезонной миграции влаги и сезонной динамики СО2 в почвенном воздухе (Афанасьева, 1964), а потому его никак нельзя рассматривать как результат простого выщелачивания карбонатов. Заметим, что глубина вскипания от НС1 в некоторых случаях может совпадать с верхней границей горизонта, но чаще маркирует миграционную зону с меньшим, чем в карбонатном горизонте, количеством карбонатов.

Таким образом, карбонатный профиль и карбонатный горизонт представляют материализованное отражение в почвенном профиле гидротермического и газового режимов, являются как бы «посредниками», связывающими морфогенетический профиль чернозема со спецификой климата как атмосферного, так и почвенного.

Что касается почвенного климата, то его пространственная неоднородность выражена заметно слабее, чем климата атмосферного. Определенные сочетания различных климатических показателей, преломляясь в почвенном климате, могут давать сходный эффект, поэтому при сравнительном анализе стационарных данных для европейских черноземов выделяются всего три основных варианта гидротермических режимов, которым в общем виде соответствуют три столь же оригинальных типа карбонатных профилей (Лебедева, Овечкин, 2003).

-

1. Мощная (около 100 см) глубина ежегодной весенней влагозарядки сопровождается длительным присутствием подвижной влаги в средней части профиля, ниже корнеобитаемого слоя; постепенный весенне-летний расход влаги обеспечивает длительный период восходящих токов; увеличение влажности в нижних слоях профиля, над контактом наносов. В этом случае формируется растянутый карбонатный профиль с динамичной размытой верхней границей и ясно обозначенной миграционной зоной, характеризующейся мобильными формами карбонатов: плесенью и различными налетами. Аккумулятивно-карбонатный горизонт не имеет четких границ и представлен исключительно мицелярными формами карбонатов, образующимися при постепенном испарении разбавленных растворов в поры-канальцы. Типы гидрологического и карбонатного профилей характерны для типичных черноземов Украины, Центрально-Черноземной области, центрального Ставрополья.

-

2. Глубина весенней влагозарядки сокращается почти в 2 раза (около 50 см); при быстром нарастании летних температур происходит быстрое и сильное весенне-летнее иссушение, что приводит к отсутствию резерва подвижной влаги в средней части профиля; восходящие токи действуют короткое время и только в пределах слоя ежегодного промачивания. Этому гидрологическому профилю соответствует ясно оформленный аккумулятивно-карбонатный горизонт с ровной устойчивой верхней границей при отсутствии миграционной зоны. Новообразования имеют сегрегационную природу как результат быстрого испарения концентрированных растворов в межагрегатные пустоты. Вариант характерен для черноземов южной степи. Степные черноземы занимают

-

3. Гидрологический профиль третьего типа совмещает особенности рассмотренных выше типов профилей. Глубокое ежегодное весеннее увлажнение до категории наименьшей влагоемко-сти и периодическое увеличение весенних запасов влаги до глубины 2-3 м определяют резерв доступной влаги в средней и нижней частях профиля и реализацию восходящих токов влаги в течение весенне-раннелетнего периода. Формируется мощная миграционная зона с обильной карбонатной «плесенью» в средней и нижней части гумусового горизонта. Во второй половине лета наступает сильное - до категории влажности завядания - иссушение, определяющее аккумуляцию карбонатов в виде «белоглазки». Такие гидрологический и карбонатный профили характерны для черноземов Предкавказья. О них Л.И. Прасолов (1916) писал как о почвах, у которых гумусовая часть профиля аналогична черноземам лесостепи, а подгумусовая - черноземам степи.

промежуточное положение между типичными и южными черноземами. Весенняя влагозарядка в них не намного меньше, чем в типичных, но быстрое и глубокое иссушение «съедает» это преимущество и обусловливает отсутствие резерва доступной влаги в средней части профиля и короткий период восходящих токов. Соответственно, сокращается миграционная зона, слабо проявляются мобильные формы карбонатов, и образуется « белоглазка», хотя и в меньших количествах, чем в профиле черноземов южных.

В рассмотренной группе черноземов профиль складывается из двух горизонтов: гумусового и аккумулятивно-карбонатного. Их подтиповая диагностика в действующей классификации (1977) достаточно неопределенна, и проведенный анализ, на наш взгляд, обозначил причину этого факта. Действительно, диагностика подтипов черноземов традиционно опирается на количественные показатели гумусовых аккумуляций и глубину вскипания от НС1. Однако глубина вскипания, как было показано выше, не столько соответствует пространственным изменениям климата, сколько отражает региональные и/или локальные особенности миграции растворов. В качестве диагностического критерия глубина вскипания может служить ориентиром при разделении группы черноземов с карбонатным горизонтом и черноземов выщелоченных.

Что касается гумусовых аккумуляций, то они, при всей их важности, существенно трансформировались в условиях принципиально сходных агроэкосистем и в значительной степени утратили ведущую роль при классификационной оценке черноземных формаций. Их показатели в разных подтипах перекрывают друг друга, зачастую осложняются унаследованными признаками, и, кроме того, очень зависимы от особенностей пород, что затрудняет их подзонально-провинциальное сопоставление. Исключение представляют только южные черноземы, сохраняющие по всем параметрам гумусовых аккумуляций свою индивидуальность, что говорит об их существенной исходной специфике.

Итак, количественные показатели гумусовых и карбонатных аккумуляций незакономерно отражают подзональные и провинциальные изменения природных условий. В разных регионах подзо-нально-подтиповые различия черноземов либо по ряду причин не проявляются, либо проявляются по-разному. Например, уменьшение запасов гумуса с севера на юг в западном крыле черноземной зоны связано с изменением мощности гумусового горизонта, а в восточном - наоборот, с уменьшением количества гумуса при незначительных сдвигах в мощности. Подобная неопределенность, с одной стороны, заставляет пользователей опираться при выделении подтипов на те свойства, которые в данном регионе наиболее адекватно реагируют на подзональные сдвиги природных условий. С другой стороны, использовать в качестве диагностических рубежей непосредственно климатические показатели, как это делают на Украине. И в том, и в другом случае для обозначения выделов, полученных на основании разных критериев и, следовательно, имеющих зачастую разные строение и свойства, используются одинаковые названия.

Во избежание подобных нестыковок в Почвенном институте им. В.В. Докучаева была сделана попытка разделить рассматриваемую группу черноземных подтипов на основании качественных показателей, прежде всего, особенностей карбонатных профилей, наиболее адекватно отражающих своеобразие современных режимов (Классификация и диагностика ..., 2004). При таком подходе подтипы черноземов предстают как генетические единства, а не как географические сообщества, и характеризуются значи- тельно меньшим разбросом свойств. Новые выделы по объему и содержанию не повторяют и не могут повторять традиционные подзональные сообщества, а потому требуют новых названий. Новые названия, опиравшиеся на особенности срединных горизонтов, непривычные и громоздкие, вызывают нарекания, что вполне понятно. С другой стороны, нельзя сохранять старые названия, поскольку между старыми и новыми выделами нет полных аналогий. К сожалению, оптимального решения этой проблемы пока не найдено.

При новых подходах несколько изменилась и география подзональных единств. В разных провинциях черноземной зоны, особенно краевых, где и современный климат, и история формирования почв не идентичны центральным районам, полный подтиповой спектр черноземов может не формироваться. В частности, в степи на западе зоны климатические условия не обеспечивают жесткого контрастного гидротермического режима, определяющего формирование южных черноземов. Эти почвы «не идут» не запад дальше, чем Одесса и Николаев. С другой стороны, в Заволжье, не пережившем стадию широкого гидроморфизма, и в настоящее время не создаются условия для широкого развития типичных и обыкновенных черноземов, если иметь ввиду почвы с определенными, описанными выше свойствами, а не просто почвы в границах определенных климатических параметров. Типичные и обыкновенные черноземы «перебираются» на левобережье Волги только по древним террасам крупных рек: Волги, Кинеля, Иргиза. Таким образом, ареалы подтипов черноземов, выделенных на основании сходства их свойств, а не природных условий, хотя и имеют широтную ориентацию, однако не образуют сплошных полос (подзон), тянущихся непрерывно от Дуная до Уральских гор.

Список литературы Гумусовые и карбонатные аккумуляции как диагностические критерии в черноземах Восточной Европы

- Афанасьева Е. А. Образование и режим мощных черноземов//Черноземы ЦЧО и их плодородие. М.: Наука, 1964. С. 5-60.

- Докучаев В. В. Русский чернозем//Отчет ВЭО. СПб, 1883. 376 с.

- Иозефович Л.И. К вопросу о возрасте и эволюции гидрогенных почв в связи с их использованием. М.: Сельколхозгиз, 1931. 62 с

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с

- Ковда В. А, Самойлова Е.М.О возможности нового понимания истории почв Русской равнины//Почвоведение. 1966. №9. С. 1-12

- Лебедева И.И. Сравнительный анализ свойств, классификация и районирование черноземов Предкавказья и Кавказа//Черноземы СССР (Предкавказье и Кавказ). М.: Агропромиздат, 1985. С. 243-256

- Лебедева И.И. Современные гумусовые аккумуляции в черноземах Русской равнины//Современные проблемы почвоведения. Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева РАСХН. М., 2000. С. 55-67

- Лебедева И.И., Овечкин С.В. Карбонатный профиль восточноевропейских черноземов//Почвоведение: аспекты, проблемы, решения. Научн. тр. Почв. ин-та им. В.В.Докучаева РАСХН. М., 2003. С. 56 -83

- Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Методика и некоторые результаты фракционирования гумуса черноземов//Почвоведение. 1968. №11. С. 69-76

- Прасолов Л. И. О черноземе Приазовских степей//Почвоведение. 1916. № 1. С. 23-46

- Рубилин Е.В., Козырева М.Г. О возрасте русского чернозема//Почвоведение. 1974. № 7. С.16-26.

- Самойлова Е.М. Происхождение черноземов//Русский чернозем -100 лет после Докучаева. М.: Наука, 1983. С. 28-49

- Тумин Г.М. Почвы Тамбовской губернии. Тамбов, 1915. Ч.1. Стр. 1-102; Ч.2, 1916. С. 1-209.