Гумусовые вещества в формировании структурной организации почв техногенных ландшафтов

Автор: Кураченко Н.Л., Бабаев М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены основные уровни структурной организации техноземов и эмбриоземов, созданных на отвалах угольных разрезов Назаровской котловины. Установлено, что компонентами, определяющими стабильность агрегатного уровня исследуемых почв, являются водорастворимые и щелочегидролизуемые соединения подвижного гумуса.

Техногенные ландшафты, техноземы, эмбриоземы, структурная организация почв, гумусовые вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/14083936

IDR: 14083936 | УДК: 631.431

Текст научной статьи Гумусовые вещества в формировании структурной организации почв техногенных ландшафтов

Объекты и методы исследований . Объектами исследований явились почвы, созданные на отвалах вскрышных пород Назаровского угольного разреза различными направлениями и способами рекультивации. Почвы техногенных ландшафтов являются идеальными объектами для определения скорости и направления отдельных стадий и элементарных почвообразовательных процессов. На наш взгляд, эти почвы также весьма удобны для решения теоретических проблем процесса структурообразования. Почвы техногенных ландшафтов изучались на примере Восточного, Сереженского и Бестранспортного отвалов. Объекты располагались на участках отвалов, прошедших лесорастительную и сельскохозяйственную рекультивацию. Восточный внутренний гидроотвал формировался в 1949–1955 гг. путем смыва вскрыши в понижения и был оставлен под естественное зарастание. В 1971 г. здесь были высажены культуры сосны обыкновенной. Се-реженский гидроотвал формировался с 1968 по 1981 г. в обширной пойме реки Сережа. На данном отвале проведена сельскохозяйственная рекультивация. Бестранспортный отвал находится в стадии формирования с 1978 г., он представляет собой плакорную возвышенность в окружении системы грядообразных и конусных холмов и увалов из вскрышных пород, понижения заполнены водой. Культуры сосны были созданы в 1985 г. на площади 6 га. Выровненные участки, не покрытые лесными насаждениями, подвергались самоза-растанию и в настоящее время используются под пастбище. В качестве зональных почв нами рассмотрены старопахотная серая почва (серая лесная), а также агрочерноземы глинисто-иллювиальные (чернозем оподзоленный и выщелоченный), приуроченные к землепользованию ОАО «Назаровское». Почвы на отвалах, прошедших лесную рекультивацию, относятся к стволу постлитогенных [13]. Профили их находятся на начальных стадиях формирования (эмбриоземы), что определяется главным образом малой продолжительностью срока биопедогенного преобразования породы. Почвы техногенных ландшафтов, сформированные технологическими приемами сельскохозяйственной рекультивации и находящиеся в пастбищном использовании, имеют иное классификационное название – техноземы.

Отбор почвенных образцов для определения гранулометрического, микроагрегатного и структурноагрегатного состава и содержания гумусовых веществ проводился до глубины 70 см методом колонки в каждом 10-сантиметровом слое почвы. Гранулометрический и микроагрегатный состав определялся пипет-методом по Н.А. Качинскому, структурный состав – по методу Н.И. Саввинова в 3-кратной повторности, водопрочность структурных отдельностей определялась на приборе И.М. Бакшеева в 6-кратной повторности [10]. В почвах также определяли следующие компоненты гумусовых веществ: гумус по И.В. Тюрину (Сгумуса) [3]; подвижный гумус (Спов), состоящий из водорастворимого гумуса (Сн 2 о), – методом бихроматной окисляемости по И.В. Тюрину [3] и гидролизуемого щелочью (С NаОН и в его составе Сгк и Сфк) по И.В. Тюрину в модификации [11].

Результаты исследований и их обсуждение . Почва, как и любой объект, характеризуется несколькими уровнями структурной организации [4, 12]. Представление о структурных уровнях базируется на основе взаимоотношений составляющих элементов почвенной массы. На самых низких уровнях такими элементами являются элементарные почвенные частицы, соотношение которых в почве определяет её гранулометрический состав. Гранулометрический состав почв техногенных ландшафтов Назаровской котловины разнообразный, что определяется способом их формирования и характером вскрышных пород. Почва, сформированная на Восточном гидроотвале, диагностируется по гранулометрическому составу как легкосуглинистая иловато-мелкопесчаная. Технозем гумусово-акумулятивный Сереженского гидроотвала имеет легкоглинистый иловато-пылеватый гранулометрический состав. Почвы Бестранспортного отвала в культурах сосны и на пастбище тождественны по гранулометрическому составу и характеризуются как среднесуглинистые пылевато-мелкопесчаные. Зональные серые почвы региона отличаются тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, агрочерноземы – легкоглинистым.

Особенности гранулометрического состава почв определяют различную устойчивость агрегирующих связей микроструктуры. Эмбриозем Восточного гидроотвала характеризуется неудовлетворительной способностью к агрегированию. Почва характеризуется невысоким содержанием истинных микроагрегатов (26– 19 %) и низким коэффициентом агрегированности (23–31 %). Микроагрегированность почвы, созданной на Сереженском гидроотвале, выражена хорошо. Она в полной мере соответствует черноземам естественного сложения. Подтверждением этому является высокое содержание истинных микроагрегатов (43–56 %) и высокий коэффициент агрегатности (80–87 %). Уровень микроагрегированности почв Бестранспортного отвала соответствует почве Восточного гидроотвала. Агрегирующая способность здесь выражена слабо. Коэффициент дисперсности под посадками сосны равен 16–20 %. На пастбище способность к образованию устойчивых микроагрегатов снижена более чем в два раза (16–45 %). Тяжелосуглинистый и легкоглинистый гранулометрический состав зональных почв определяет их высокий уровень микроструктурной организации твердой фазы, что определяется низкими коэффициентами дисперсности и высокими значениями содержания истинных микроагрегатов и коэффициента агрегированности.

Структурный состав характеризует более высокий и сложный агрегатный уровень организации почв [5]. Статистический анализ сравнения содержания агрономически ценных фракций и водоустойчивых агрегатов свидетельствует, что структурно-агрегатный состав техногенных почв Назаровского угольного разреза различен. Он определяется способом рекультивации и характером произрастающей растительности. После ранжировки средних величин содержания агрономически ценных фракций и водопрочных агрегатов в 0–40-сантиметровом слое установлен следующий ряд техногенных почв Назаровской котловины: технозем Сереженского гидроотвала (85–89 %) > эмбриозем Бестранспортного отвала в культурах сосны (78–70 %) > технозем Бестранспортного отвала на пастбище (72–64 %) > эмбриозем Восточного гидроотвала (55–49 %). Специфика структурно-агрегатного состояния зональных почв Назаровской котловины полностью сопоставима с их морфологическим обликом. Почвы хорошо оструктурены, водопрочность структурных отдельностей имеет отличные и хорошие показатели. Таким образом, наименьшей оструктуренностью среди почв техногенных ландшафтов отличается эмбриозем грубогумусово-аккумулятивный Восточного гидроотвала. Для гумусовоаккумулятивной стадии посттехногенного почвообразования характерно нарастание интенсивности гумифика-ционных процессов и уменьшение количества негумифицированных органических фрагментов [8]. Все это приводит к дифференциации профиля на генетические горизонты. Однако процессы аккумуляции продуктов гумификации и образования, устойчивые к биодеградации органо-минеральных компонентов и микроагрегатов, лимитируются низким содержанием в субстрате тонкодисперсных минеральных частиц.

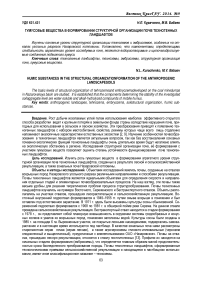

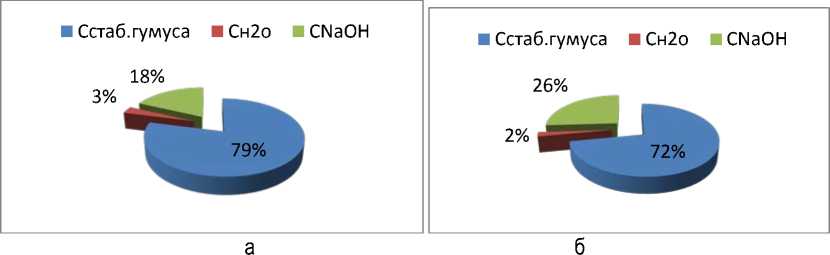

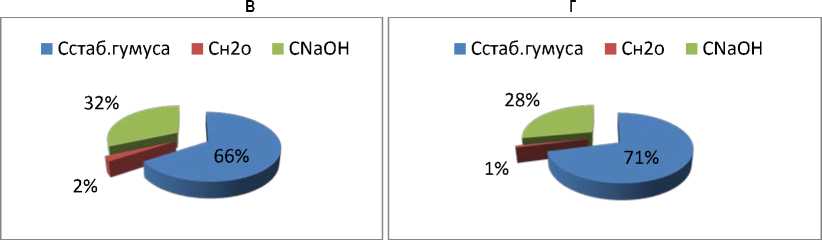

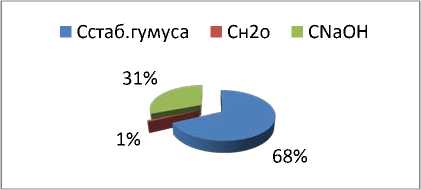

Количество, состав и свойства органического вещества представляют наиболее важную часть почв, поскольку их накопление, разделение в твердой фазе и оформление специфической органо-минеральной фазы отражают наиболее глубинные стороны почвообразования. Одной из основных функций органического вещества почв является формирование их агрегатного состава. По степени устойчивости к биоразложению органические соединения почвы разделяются на две большие части: группу консервативных устойчивых веществ и группу лабильных соединений [7]. Результаты показывают, что в гумусе исследуемых почв преобладают соединения, составляющие фонд стабильного гумуса (59–79 %) (рис.). Исключение составляет эмбриозем Бестранспортного отвала в культурах сосны, где доля стабильного гумуса снижена до 42 %.

Большая часть углерода здесь представлена подвижными продуктами гумуса (58 %). Полученные результаты вполне согласуются с материалами исследований [6].

Сстаб.гумуса Сн2о СNaОН

1%

Сстаб.гумуса Сн2о СNaОН

е

д

ж

Структура гумусовых веществ в эмбриоземе Восточного гидроотвала (а), техноземе Сереженского гидроотвала (б), эмбриоземе Бестранспортного (в - сосна), техноземе Бестранспортного отвала (г - пастбище), серой трансформированной почве (д), агрочерноземе глинисто-иллювиальном элювиированном (е), агрочерноземе глинисто-иллювиальном типичном (ж)

На углерод ПОВ минеральной толщи почв техногенных ландшафтов соответственно приходится 21, 28, 32 % на Восточном и Сереженском гидроотвалах, Бестранспортном отвале на пастбище. В зональных почвах доля подвижного гумуса составляет 41 % в серой почве и 29–32 % – в агрочерноземах. Это объясняется более высокой степенью гумификации органического вещества в черноземах. В составе ПОВ доминируют молодые гумусовые кислоты, извлекаемые щелочью. На водорастворимые соединения в исследуемых почвах приходится 1–3 %. Исследованиями установлено, что по запасам гумуса и его подвижных компонентов почвы техногенных ландшафтов распределяются в следующий убывающий ряд: технозем Бестранспортного отвала > эмбриозем Бестранспортного отвала > технозем Сереженского гидроотвала > эм-бриозем Восточного гидроотвала (табл. 1).

Таблица 1

|

Компонент гумуса |

Пробная площадь |

|||

|

Восточный гидроотвал, сосна |

Сереженский гидроотвал, пастбище |

Бестранспортный отвал, сосна |

Бестранспортный отвал, пастбище |

|

|

Сгумуса |

29,70 |

130,57 |

297,34 |

849,89 |

|

Спов (Сн 2 о + С NаОН ) |

6,39 |

36,81 |

172,86 |

272,73 |

|

Сн 2 о |

0,96 |

2,92 |

1,94 |

2,12 |

|

С NаОН |

5,43 |

33,89 |

170,92 |

270,61 |

|

Сгк |

1,04 |

2,85 |

72,11 |

118,40 |

|

Сфк |

4,39 |

30,77 |

99,10 |

152,48 |

|

Сстаб.гумуса |

23,31 |

93,76 |

124,48 |

577,16 |

Запас гумусовых веществ в почвах техногенных ландшафтов, тС/га (0–40 см)

Зональные почвы Назаровской котловины по запасам Сгумуса и Спов распределяются так: агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный > агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный > серая трансформированная почва (табл. 2).

Запас гумусовых веществ в зональных почвах, тС/га (0–40 см)

Таблица 2

|

Компонент гумуса |

Серая трансформированная |

Агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный |

Агрочернозем глинистоиллювиальный типичный |

|

Сгумуса |

28,17 |

227,11 |

138,20 |

|

Спов (Сн 2 о + С NаОН ) |

11,52 |

65,38 |

44,11 |

|

Сн 2 о |

0,85 |

1,86 |

1,91 |

|

С NаОН |

10,67 |

63,52 |

42,20 |

|

Сгк |

1,37 |

19,11 |

9,96 |

|

Сфк |

8,55 |

44,38 |

32,48 |

|

Сстаб.гумуса |

16,65 |

161,73 |

94,09 |

Серые почвы и агрочерноземы характеризуются близкими запасами гумусовых веществ с почвами отвалов. Выявлено, что в эмбриоземе Восточного гидроотвала и серой почве запасы Сгумуса составляют 30–28 тС/га, техноземе Сереженского гидроотвала и агрочерноземе глинисто-иллювиальном типичном – 131–38 тС/га. Техно-зем Бестранспортного отвала и агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный также оцениваются близкими запасами (227–297 тС/га). Существенное превышение запасов Сгумуса по сравнению с зональными почвами определено в 0–40 см толще Бестранспортного отвала на пастбище (850 тС/га).

Процессы формирования и стабилизации агрегатов на различных подуровнях осуществляются разными органическими компонентами. Данное явление находит свое отражение в существовании «иерархии почвенной структуры». Проявлением иерархии является увеличение содержания гумусовых веществ с увеличением размера агрегатов, а также отличие свойств в микро- и макроагрегатах [1]. Исследованиями установлено, что формирование агрегатного уровня структурной организации зональных почв и почв техногенных ландшафтов определяется гумусовыми веществами. Однако их роль в стабилизации подуровней проявляется неоднозначно. В полученных нами уравнениях регрессии представлены стандартизированные коэффициенты регрессии, показывающие степень и направленность влияния компонентов гумусовых веществ на содержание микроагрегатов, агрегатов агрономически ценного размера и водоустойчивых отдельностей. В стандартизированном масштабе уравнение регрессии для 0–40-сантиметрового слоя изученных почв имеет следующий вид:

ИМ = 0,260 (Сгумуса) + 0,270 (Сн 2 о) + 500,60 (С NаОН ) - 237,92(Сгк) –

–272,11 (Сфк), при R = 0,99; R2= 0,98; p = 0,232;

АЦФ* = - 1,27(Сгумуса) + 3,13 (Сн 2 о) – 2986,03 (С NаОН ) + 1401,75(Сгк) + +1603,59 (Сфк), при R = 0,99;

R2= 0,99; p = 0,002;

ВА = - 0,760(Сгумуса) + 1,56 (Сн 2 о) – 3459,38 (С NаОН ) + 1604,76(Сгк) + +1874,58 (Сфк), при R = 0,93;

R2= 0,87; p = 0,568, где ИМ – содержание истинных микроагрегатов, %

АЦФ – содержание агрегатов агрономически ценного размера, %

ВА – содержание водопрочных агрегатов, %

R – коэффициент множественной регрессии;

-

R2 – коэффициент множественной детерминации;

-

p – уровень значимости уравнения регрессии;

-

* – достоверный уровень значимости уравнения регрессии.

Уравнение регрессии показывает, что содержание агрегатов агрономически ценного размера с большой долей вероятности (p = 0,002) определяется гумусовыми веществами. Их вклад в формирование АЦФ оценивается на уровне 99 %. Существенную роль в структурообразование вносят щелочегидролизуемые соединения гумуса, в т.ч. гуминовые и фульвокислоты в их составе. Наличие связей между гумусовыми веществами, содержанием микроагрегатов и водоустойчивых фракций также подтверждается высоким коэффициентом множественной регрессии (R = 0,99–0,93). Однако вероятность таких связей в полученной модели оценивается на уровне 23–57 %. Содержание истинных микроагрегатов и водоустойчивых фракций в большей степени сопряжено с подвижными гумусовыми веществами, обуславливающими агрегацию почвенных частиц. Таким образом, агрегатный уровень структурной организации техноземов и эмбриоземов глинистого и среднесуглинистого гранулометрического состава соответствует зональным почвам Назаров-ской котловины. Его формирование обусловлено водорастворимыми и щелочегидролизуемыми соединениями подвижного гумуса. Стабильная структура и устойчивое функционирование органического вещества почв техногенных ландшафтов поддерживается за счет соединений, отличающихся лабильностью.