Гусеобразные Anseriformes севера Западной Сибири: современное состояние

Автор: Головатин М.Г., Пасхальный С.П.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 439 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140151036

IDR: 140151036

Текст статьи Гусеобразные Anseriformes севера Западной Сибири: современное состояние

М.Г.Головатин1), С. П. Пасхальный2)

-

1) Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, 620144, Россия. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru

-

2) Экологический научно-исследовательский стационар ИЭРиЖ УрО РАН, ул. Зеленая горка, д. 18, кв. 1, г. Лабытнанги, 629400, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Россия. E-mail: spas2006@yandex.ru

Поступила в редакцию 6 апреля 2008

Север Западной Сибири целиком входит в административные границы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Площадь его – 769 тыс. км2 сравнима с площадью крупнейших европейских государств: Франции, Испании и Германии. Особенностью этой территории является широкое развитие водно-болотных угодий. Густота речной сети варьирует от 0.4-0.5 км/км2 на Верхнетазовской возвышенности до 0.8 км/км2 и более на Ямале и Гыдане. Заозёренность составляет в среднем около 12%, число озёр – около 700 тыс., большинство из них небольшие – менее 1 км2. Соответственно, регион отличается и обилием водоплавающих птиц.

Степень изученности

По своему характеру орнитологические работы в регионе можно разделить на три категории: 1) долгосрочные стационарные – в течение нескольких лет (3 и более), 2) краткосрочные стационарные – непродолжительные, но на постоянных площадках (1-2 года) и 3) единичные посещения или наблюдения во время экскурсий. Нужно отметить значительную и резкую неравномерность обследования территории. Огромные площади восточной половины ЯНАО оказались слабо изученными (рис. 1). Исследования были сосредоточены на Ямале и в Нижнем Приобье, которые в настоящее время обследованы практически полностью.

Это связано с тем, что здесь проводились комплексные исследования флоры и фауны Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук. Институт практически с самого начала своего существования был ориентирован на изучение экосистем Севера. Для этого в г. Лабытнанги ЯНАО было организовано специальное подразделение Института – Экологический научно-исследовательский стационар. Особенностью работы экологов уральской школы, и в том числе орнитологов, является осуществление долгосрочных стационарных исследований, во время которых можно проследить динамику происходящих в природе процессов. Общая площадь стационарных орнитологических площадок за весь период работ составила около 1000 км2. Дольше всего проводятся исследования на стационарах «Войкар» в Нижнем Приобье (с 1987 г.) и «Лабытнанги» (с 1980 г.). Кроме того, маршрутами были неоднократно пройдены все крупные реки региона. В.Ф.Сосин и С.П.Пасхальный дважды совершали путешествия на моторной лодке вдоль побережья Ямала с заходами в низовья рек на севере полуострова и на остров Белый. Основной пик исследовательских работ Института пришелся на 1980-е годы, когда функционировали сразу несколько полевых стационаров. В настоящее время мониторинг на стационарных площадках планируется продолжать только в 6 точках: по две в пойме Оби, на Ямале и в Нижнем Приобье.

Рис. 1. Места орнитологических изысканий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

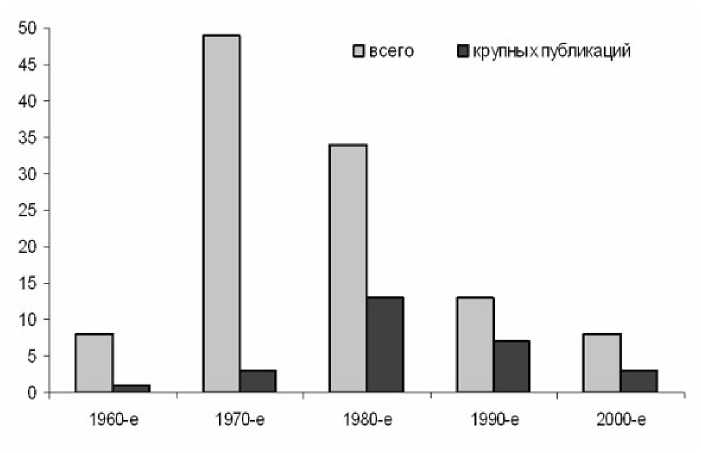

Помимо уральских учёных, в регионе работали орнитологи из других научных организаций страны: Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени. Общее число публикаций по птицам за все годы исследований, начиная с XIX века, сравнительно невелико – 900 работ, из них около 37% появилось в последние 15 лет. При этом подавляющее большинство работ не касается непосредственно гусеобразных. Около трети (32%) имеют фаунистическую направленность, когда попутно при описании авифауны конкретного района приводятся сведения и о распространении водоплавающих. Специально гусеобразным посвящено всего 12% публикаций. Однако нужно заметить, что и из них бóльшая часть (77%) представляет собой краткие сообщения, не превышающие 3 страниц. Основной объём публикаций приходится на 1970-1980-е годы, но появление более крупных, в некотором роде обобщающих статей – на 1980-1990-е (рис. 2). В числе основных исследователей водоплавающих, чьи работы составляют более 10% публикаций, следует назвать М.И.Брауде (39%), работавшего в 1970-1980-е, М.П.Венгерова (12%) – 1970-е, В.Г.Кривенко (11%) – 1980-1990-е.

Рис. 2. Динамика числа публикаций по гусеобразным ЯНАО.

Тематика публикаций также менялась (табл. 1). В 1970-е орнитологов примерно в равной степени интересовали вопросы биологии размножения отдельных видов (в первую очередь доминирующих), численность и ресурсные оценки водоплавающих. В 1980-1990-е произошло смещение интересов в сторону оценки численности и распределения гусеобразных, и в настоящее время исследования в основном ограничиваются только этими вопросами. Сравнительно небольшое число публикаций вообще и обобщающих статей в частности не означает, что гусеобразные региона изучены очень слабо. Во время работы на Ямале и Нижней Оби накоплен огромный материал. Но он оказы- вается малодоступным из-за трудностей, сложившихся с публикацией орнитологических работ как в нашей стране, так и за рубежом.

Таблица 1. Тематическая направленность исследований по гусеобразным в разные годы (% от общего числа работ)

|

Основная тематика |

1970-е |

1980-е |

1990-е |

2000-е |

|

Детали биологии отдельных видов |

45.8 |

30.3 |

15.5 |

— |

|

Численность и ресурсные оценки |

30.1 |

30.3 |

38.7 |

50.0 |

|

Миграции и сроки пролета |

16.3 |

17.5 |

23.3 |

16.6 |

|

Распределение по региону |

7.8 |

21.9 |

22.5 |

33.4 |

Таблица 2. Полнота накопленных данных (до 3 баллов) по различным аспектам биологии отдельных видов гусеобразных в регионе

|

Вид |

Распространение |

Численность |

Особенности размножения |

Прочее |

|

Branta bernicla |

2 |

1 |

1 |

0 |

|

Rufibrenta ruficollis |

3 |

3 |

3 |

1 |

|

Anser anser |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

Anser albifrons |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anser erythropus |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

Anser fabalis (тундровый) |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anser fabalis (таёжный) |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

Cygnus cygnus |

3 |

2 |

2 |

2 |

|

Cygnus bewickii |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anas platyrchynchos |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

Anas crecca |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anas formosa |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Anas strepera |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Anas penelope |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anas acuta |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Anas querquedula |

3 |

2 |

1 |

0 |

|

Anas clypeata |

3 |

3 |

2 |

1 |

|

Aythya ferina |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

Aythya fuligula |

3 |

3 |

2 |

1 |

|

Aythya marila |

3 |

3 |

3 |

2 |

|

Clangula hyemalis |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Bucephala clangula |

3 |

3 |

2 |

1 |

|

Somateria spectabilis |

3 |

1 |

1 |

1 |

|

Polysticta stelleri |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Melanitta nigra |

3 |

2 |

1 |

2 |

|

Melanitta fusca |

2 |

2 |

1 |

1 |

|

Mergus albellus |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

Mergus serrator |

3 |

3 |

2 |

2 |

|

Mergus merganser |

3 |

1 |

1 |

1 |

При анализе степени полноты накопленных данных (в том числе и неопубликованных) по каждому отдельному виду представляется следующая картина (табл. 2). Если исключить виды с невыясненным распространением, то оказывается, что наиболее полно изучены речные утки (средний показатель изученности – 0.81), затем гуси и лебеди (0.70), и, наконец, нырковые утки (0.67).

Общая численность и современные тенденции изменения

Длительный период наблюдений и широкомасштабные исследования на Ямале и Нижней Оби, работа на стационарах позволяют оценить современное состояние численности лебедей, гусей и уток в ЯНАО. Понятно, что для Ямала и Нижнего Приобья оценки более точные, чем для остальной территории. В настоящее время в гнездовой сезон в регионе общие запасы гусеобразных (включая неразмножаю-щихся птиц) составляют около 10-15 млн особей (табл. 3). При этом в тундрах Ямала и Гыдана сосредоточены практически все запасы гусей и более трети лебедей, а в пойме Оби – около четверти запасов речных уток региона.

Таблица 3. Современная численность различных групп гусеобразных в регионе в гнездовой период

|

Группа |

Всего, тыс. особей |

Сосредоточено, % от общей численности |

|

|

В тундрах Ямала и Гыдана |

В пойме Оби |

||

|

Гуси |

300-400 |

96-98 |

0.5% и меньше |

|

Лебеди |

40-50 |

36-40 |

15-25 |

|

Речные утки |

6550-9150 |

4-5 |

20-25 |

|

Нырковые утки |

4400-5250 |

25-30 |

15-20 |

|

Общая |

11290-14850 |

15-17 |

17-20 |

Говоря об изменениях численности водоплавающих, нужно заметить, что у гусей она в последние 5 лет сократилась в 1.5-2 раза, в первую очередь за счёт снижения обилия доминирующего вида – белолобого гуся Anser albifrons (табл. 4). Под наибольшей угрозой сейчас находятся пискулька Anser erythropus и таёжная форма гуменника Anser fabalis , «замаскированные», если можно так сказать, под относительно многочисленных белолобого гуся и тундрового гуменника.

Пискулька в округе всегда была малочисленна, но в 1980-е годы она была ещё довольно обычна в предгорьях Полярного Урала и на Южном Ямале. В настоящее время в гнездовой сезон численность её едва достигает 300-500 особей. Состояние таёжной популяции гуменников вызывает особое опасение из-за резкого падения численности. Точное число птиц определить довольно сложно из-за их большой ред- кости и спорадичности распространения. По приближённым оценкам, в репродуктивный сезон число этих гусей в лучшем случае составляет 1500 особей (включая неразмножающихся птиц).

Таблица 4. Региональные тенденции изменения численности отдельных видов гусеобразных за последние 5 лет

|

Вид |

Характер изменения численности в баллах от 0 до 3 |

||

|

Уменьшение |

Стабильное |

Увеличение |

|

|

Branta bernicla |

— |

— |

1 |

|

Rufibrenta ruficollis |

— |

— |

2 |

|

Anser anser |

? |

? |

? |

|

Anser albifrons |

2 |

— |

— |

|

Anser erythropus |

1 |

— |

— |

|

Anser fabalis (тундровый) |

1 |

— |

— |

|

Anser fabalis (таёжный) |

3 |

— |

— |

|

Cygnus cygnus |

— |

— |

3 |

|

Cygnus bewickii |

— |

— |

3 |

|

Anas platyrchynchos |

— |

— |

1 |

|

Anas crecca |

— |

0 |

— |

|

Anas formosa |

? |

? |

? |

|

Anas strepera |

? |

? |

? |

|

Anas penelope |

— |

0 |

— |

|

Anas acuta |

— |

0 |

— |

|

Anas querquedula |

— |

— |

1 |

|

Anas clypeata |

— |

0 |

— |

|

Aythya ferina |

? |

? |

? |

|

Aythya fuligula |

— |

0 |

— |

|

Aythya marila |

— |

0 |

— |

|

Clangula hyemalis |

1 |

— |

— |

|

Bucephala clangula |

— |

0 |

— |

|

Somateria spectabilis |

— |

0 |

— |

|

Polysticta stelleri |

? |

? |

? |

|

Melanitta nigra |

2 |

— |

— |

|

Melanitta fusca |

— |

— |

1 |

|

Mergus albellus |

— |

0 |

— |

|

Mergus serrator |

— |

0 |

— |

|

Mergus merganser |

— |

0 |

— |

На общем фоне снижения численности гусей наблюдается рост численности чёрной Branta bernicla и краснозобой Rufibrenta ruficollis казарок. Правда, у последней в 2005 году в основных местах гнездования на Ямале (р. Юрибей) произошло резкое уменьшение числа выводков, что, думается, приведёт к стабилизации численности в ближайшие годы. Численность населения обоих видов лебедей – кликуна Cygnus cygnus и малого C. bewickii – в последние несколько лет непрерывно растёт, несмотря на постоянную охоту на них местного населе- ния. Запасы речных уток остаются стабильными, заметен некоторый рост у кряквы Anas platyrhynchos и чирка-трескунка A. querquedula. Численность большинства видов нырковых уток также остаётся стабильной. В последние 2 года некоторое уменьшение обозначилось у морянки Clangula hyemalis, но особенно существенное у синьги Melanitta nigra, хотя запасы видов по-прежнему остаются велики. Наметилась тенденция роста обилия у турпана Melanitta fusca, ранее ставшего очень малочисленным.

Антропогенное воздействие

Говоря о региональных антропогенных факторах, воздействующих на птиц, нужно отметить, что в разных районах столь огромной территории они различны. Действие их имеет комплексный характер.

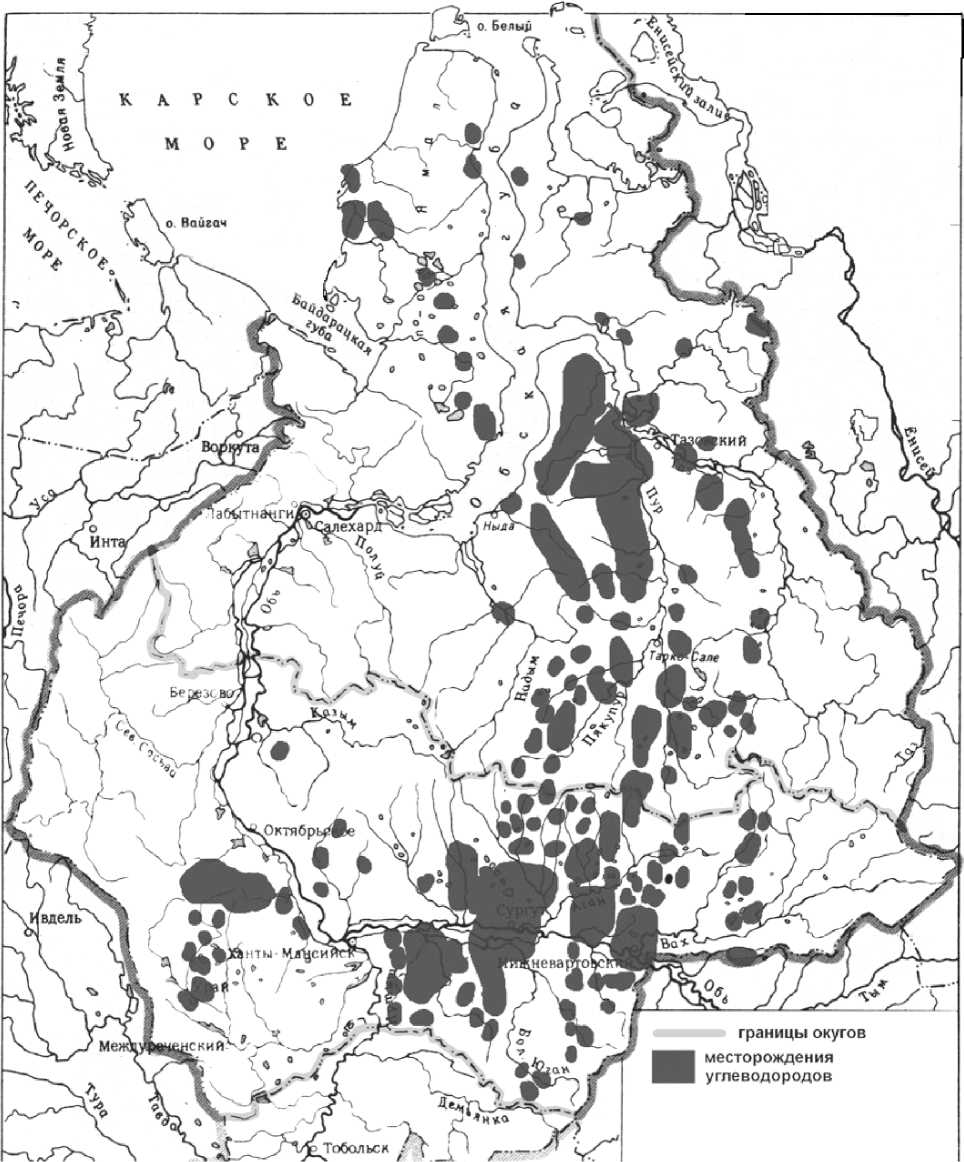

Так, в результате бурного освоения ресурсов углеводородного сырья, которыми славится Западная Сибирь (рис. 3), произошло отчуждение значительных территорий под населённые пункты и промпло-щадки. Оно сопровождалось нефтяным загрязнением водоёмов, беспокойством от движения людей, наземной и водной техники, полётов вертолётов, браконьерской охотой, хищничеством собак. Но несмотря на это, в целом степень антропогенного воздействия в регионе сравнительно небольшая. Во-первых, из-за изначально низкой плотности гусеобразных на малокормных озёрах и болотах в местах добычи нефти и газа. Во-вторых, из-за локализации антропогенного воздействия в узкой полосе вокруг молодых городов, действующих и подготавливаемых к эксплуатации промыслов, вдоль транспортных магистралей (трубопроводов, автомобильных и железных дорог). В-третьих, в связи со снижением уровень беспокойства и загрязнения с началом стабильной работы на освоенных месторождениях, когда оформляются места сильного воздействия, которые птицы не посещают.

Перспективы развития добычи углеводородного сырья в обозримом будущем ориентированы в значительной мере на освоение более глубоких горизонтов залегания нефтегазоносных пластов в пределах уже существующих месторождений. Это не предполагает масштабного расширения отторгаемых площадей. Промышленную экспансию на новые территории и увеличение антропогенной нагрузки в ближайшие годы следует ожидать в тундровых районах округа, прежде всего в материковой части Ямала (Бованенковское, Харасавэйское, Новопортовское и др. месторождения), на прилегающем шельфе Карского моря (Кру-зенштерновское ГКМ) и Обской губы. Характер и сила этого воздействия во многом будут зависеть от соблюдения экологических требований во время строительства и природоохранных мероприятий в последующий период.

Рис. 3. Месторождения углеводородного сырья в Западной Сибири.

В пойме Оби в настоящее время основная опасность для водоплавающих заключается в безудержной экспансии скоростных водных средств передвижения, в результате которой даже самые отдалённые её уголки становятся доступными для человека. Соответственно, разрастается зона влияния любительской и браконьерской охоты, а также действия фактора беспокойства. Если принять во внимание полное несоблюдение норм добычи местным населением и значительный пресс хищничества ворон Corvus cornix, специализирующихся на разорении гнёзд и выводков у потревоженных птиц, то этот вид воздействия становится весьма существенным. В какой-то мере он сейчас сдерживается введением лицензионного лова рыбы и проверки соответствующими службами проезжающих лиц, а также высокими расценками на горючее. Но для дальнейшего снижения воздействия необходимо создать режим ограниченного посещения внутренних частей поймы, локализации движения маломерных судов по отдельным «магистральным» протокам.

В разряд потенциальных перешла угроза искусственного изменения Обского стока. С серьёзной попыткой реанимации нашумевшего в свое время проекта переброски части обской воды в Среднюю Азию не так давно выступил известный политик, мэр Москвы Ю.М.Лужков. Предполагаемое изъятие 6-7% стока Оби приведет к непоправимым и трудно предсказуемым последствиям не только регионального, но и глобального характера. Остается надеяться, что препятствием для подобных преобразований природы станут публичные выступления с негативной оценкой проектов, как со стороны учёных, так и участников различных движений и организаций.

В тундровых районах наиболее ощутимым и чрезвычайно серьезным видом воздействия на водоплавающих птиц стало пастбищное оленеводство. В ЯНАО существует самое крупное поголовье северных оленей в мире – 730 тыс. голов только по официальным данным последней сельскохозяйственной переписи. И количество домашних оленей продолжает расти. Средняя плотность оленей на Ямале и Гыдане составляет 2.3 ос./км2, хотя локальная плотность в сотни раз выше, т.к. здесь не редкость стада по 5-7 и даже 10 тыс. голов. Из-за колоссального перевыпаса пастбища практически деградировали, началась эрозия земель. Обширные площади развеваемых песков существуют в возвышенных районах центральной части и вдоль всего западного побережья Ямала, на береговых террасах рек и озёр. Выпас северных оленей охватил почти полностью всю тундровую зону, практически не осталось «живого» места, не посещаемого стадами.

Помимо уничтожения мест обитания птиц и вытаптывания гнёзд, выпас сопровождается хищничеством собак, беспокойством не только со стороны копытных, но и со стороны вездеходов и вертолётов, постоянно снующих возле стад во время сбора пантов. Кроме того, оленеводы летом стараются не забивать оленей, а в качестве белковой пищи используют подножный корм – рыбу и дичь. Охота для пропитания ведётся круглый год.

Нужно заметить, однако, что степень воздействия этого фактора на птиц сильно сопряжена с пространственно-временной схемой миграции стад домашних оленей. Например, на Ямале в одни годы при бы- стром весеннем продвижении оленеводов под прессом воздействия оказываются центральные части полуострова и побережье Карского моря, куда стада приходят как раз в сезон гнездования. В другие годы, когда продвижение стад запаздывает, птицы у побережья или в центральных районах успевают вырастить птенцов и укрыться в безопасных местах. Тогда сильнее страдают южные районы полуострова.

Так как данный фактор является следствием хозяйственных традиций аборигенного населения, их психологии, ориентированной на непрерывный рост поголовья оленей, в ближайшее время надо ожидать только усиления его воздействия. Остановить его могут только специально разработанные социальные мероприятия.

Состояние охр аны гусеобразных

Ряд редких водоплавающих птиц занесены в список особо охраняемых видов в окружной Красной Книге: белощёкая Branta leucopsis и краснозобая казарки, серый гусь Anser anser , пискулька, таёжный гуменник, короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus , малый лебедь, клоктун Anas formosa , турпан.

В регионе около 10% площади занимают особо охраняемые природные территории (75.77 тыс. км2). В реестре ООПТ значатся 14 объектов. Из них конкретно к охране гусеобразных имеют отношение лишь два – охотничьи заказники федерального значения Куноватский (220 тыс. га) и Нижне-Обский (128 тыс. га), которые имеют статус водно-болотных угодий России международного значения и включены в список Рамсарских территорий. Первый ориентирован преимущественно на охрану стерха Grus leucogeranus , второй на места концентрации гнездящихся и линных водоплавающих. Эти организации имеют свой собственный штат и осуществляют охранные мероприятия.

Одной из задач Ямальского комплексного заказника, расположенного на островах и у побережья Карского моря на Ямале, была охрана тундровых водоплавающих птиц. Но заказником эта территория является чисто номинально, поскольку охрана её до сих пор не ведётся. В Гыданском государственном заповеднике, расположенном на севере Гыдана, существует специальный штат для охраны территории, но у него полностью отсутствуют транспортные возможности не только для охраны, но и для посещения заповедника.

Дальнейшее использование территории региона ориентировано на согласование интересов аборигенного населения, их оленеводческого уклада хозяйства, и интересов страны в разработке энергетических ресурсов.

^ ^