Гвоздикоцветные (Caryophyllales, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae), гречихоцветные (Polygonales, Polygonaceae), кермековые (Plumbaginales, Limoniaceae), верескоцветные (Ericales, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae), первоцветные (Primulales, Primulaceae) и каперсоцветные (Capparales, Brassicaceae) в Красной книге Самарской области

Автор: Саксонов С.В., Голуб В.Б., Задульская О.А., Иванова А.В., Ильина В.Н., Ильина Н.С., Конева Н.В., Лысенко Т.М., Матвеев В.И., Плаксина Т.И., Родинова Г.Н., Розно С.А., Симонова Н.И., Устинова А.А., Юрицына Н.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148314440

IDR: 148314440 | УДК: 581.9

Текст статьи Гвоздикоцветные (Caryophyllales, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae), гречихоцветные (Polygonales, Polygonaceae), кермековые (Plumbaginales, Limoniaceae), верескоцветные (Ericales, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae), первоцветные (Primulales, Primulaceae) и каперсоцветные (Capparales, Brassicaceae) в Красной книге Самарской области

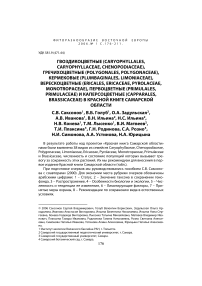

В результате работы над проектом «Красная книга Самарской области» нами были выявлено 38 видов из семейств Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Limoniaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Primulaceae и Brassicaceae, численность и состояние популяций которых вызывает тревогу за сохранность этих растений. Их мы рекомендуем для внесения в первое издание Красной книги Самарской области (табл.).

При подготовке очерков мы руководствовались пособием С.В. Саксонова с соавторами (2000). Для экономии места рубрики очерков обозначены арабскими цифрами: 1 – Статус, 2 – Значение таксона в сохранении генофонда, 3 – Распространение, 4 – Особенности биологии и экологии, 5 – Численность и тенденции ее изменения, 6 – Лимитирующие факторы, 7 – Принятые меры охраны, 8 – Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях.

Таблица. Список растений семейств Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Limoniaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Primulaceae и Brassicaceae, рекомендованных для включения в

Красную книгу Самарской области

|

Название растений |

статус |

|

1 |

2 |

|

CARYOPHYLLACEAE |

|

|

I. Cerastium zhiguliense S.Saksonov |

1/Г |

|

II. Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. |

1/Г |

|

III. Dianthus leptopetalus Willd. |

3/Б |

|

IV. Dianthus volgicus Juz. |

2/Б |

|

V. Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. |

3/Б |

|

VI. Gypsophila juzepczukii Ikonn. |

1/Г |

|

VII. Lychnis chalcedonica |

5/В |

|

VIII. Silene baschkirorum Janisch. |

4/В |

|

IX. Silene hellmanii Claus |

|

|

CHENOPODIACEAE 1 |

|

|

X. Camphorosma monspeliaca L. |

2/0 |

|

XI. Camphorosma songorica Bunge |

3/0 |

|

XII. Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. |

3/0 |

|

XIII. Suaeda prostrata Pall. |

3/0 |

|

POLYGONACEAE 1 |

|

|

XIV. Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch |

2/Б |

|

XV. Bistorta major S.F.Gray |

4/Г |

|

LIMONIACEAE 1 |

|

|

XVI. Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. |

2/Б |

|

XVII. Limonium caspicum (Willd.) Gams |

2/Б |

|

ERICACEAE 1 |

|

|

XVIII. Arctostsphylos uva-ursi (L.) Spreng. |

1/Б |

|

XIX. Oxycoccus palustris Pers. |

1/Б |

|

XX. Vaccinium myrtillus L. |

1/Б |

|

XXI. Vaccinium vitis-idaea L. |

1/Б |

|

PYROLACEAE 1 |

|

|

XXII. Chimaphila umbellata (L.) W.Barton |

3/0 |

|

XXIII. Moneses uniflora (L.) A.Gray |

2/0 |

|

XXIV. Pyrola chlorantha Sw. 3/Б |

2/0 |

|

XXV. Pyrola minor L. |

3/Б |

|

XXVI. Pyrola rotundifolia L. |

3/Б |

|

MONOTROPACEAE 1 |

|

|

XXVII. Hypopitys monotropa Crantz. |

3/В |

|

PRIMULACEAE 1 |

|

|

XXVIII. Glaux maritima L. |

5/0 |

|

XXIX. Trientalis europaea L. |

1/Б |

|

BRASSICACEAE 1 |

|

|

XXX. Alyssum lenense Adams |

5/Г |

|

XXXI. Arabidopsis toxophylla (Bieb.) N. Buch |

2/Г |

|

XXXII. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. |

4/Б |

|

XXXIII. Crambe tataria Sebeok |

2/0 |

|

XXXIV. Diplotaxis cretacea Kotov |

1/0 |

|

Продолжение |

|

|

1 |

2 |

|

XXXV. Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. |

2/Г |

|

XXXVI. Matthiola fragrans Bunge |

1/Б |

XXXVII. Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC.

2/Г

3/В

XXXVIII. Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr.

CARYOPHYLLACEAE

-

I. Ясколка жигулевская – Cerastium zhiguliense S.Saksonov

-

1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью.

-

2. Узколокальный жигулевский скальный эндемик (Саксонов, 1990, 2005а, 2006б). Вид рекомендован для включения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Восточноевропейский скальный вид, распространенный на Приволжской возвышенности (Жигули) и в Заволжье (Соколова, 2004). В Самарской области только на Самарской Луке (юг Ставропольского района).

-

4. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой со стеблями у основания сильно разветвленными и образующими довольно густой дерн. Все растение покрыто более длинными простыми и более короткими железистыми волосками, очень клейкое. Листья бесплодных веточек узколанцетные, на цветущих стеблях ланцетные, кверху постепенно заостренные, с четкой средней жилкой и слегка завернутыми вниз краями. Цветы собраны в раскидистый полузонтик. Цветоножки густо железисто опушенные, обычно в два раза длиннее чашечки. Чашелистики белые, яйцевидно-ланцетные, по краям широкопленчатые, заостренные. Лепестки почти в два раза длиннее чашечки.

-

-

5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по результатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно сделать утвердительный вывод о ее стабильности.

-

6. Специфичность условий мест обитания, чрезмерная рекреация, разработка полезных ископаемых карьерным методом.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука».

-

8. Усиление режима охраны национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника, скорейшая ликвидация карьеров на Самарской Луке, контроль состояния природных популяций и изучение жизненного цикла вида.

Цветет в мае-июне, плоды в конце июня. Размножение вегетативное и семенное.

Встречается на известковых скалах и каменистых осыпях северной, северо-западной, реже западной и иногда южной (при условии незначительного затенения) экспозиции. Растет плотными группировками.

-

II. Гвоздика иглолистная – Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.

-

1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1(1) – очень редкий исчезающий вид) и Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле) области (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1998). Восточноевропейский эндемик (Плаксина, 1990). В Самарской области – изолированный, самый западный фрагмент ареала (Саксонов, 2006), рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Волго-Уральский эндемик с компактным ареалом, охватывающим Южный и Средний Урал, а также западные предгорья (Кузьмина, 2004).

-

4. Многолетне травянистое растение до 25 см высоты, образующее плотную дерновинку. Стебли многочисленные, простые, лишь на верхушке иногда ветвистые, голые. Листья игловидные, 3-6 см длины и до 1 мм ширины, вдоль сложенные, почти трехгранные, острые. Цветки больше частью одиночные, душистые. Чашечка цилиндрическая 20-26 мм длины, с ланцетными острыми зубцами. Прицветные чешуи обратнояйцевидные, прикрывают ¼ чашечки. Лепестки белые, пластинка их обратнояйцевидная, на верхней стороне с волосками, до 1/3 или глубже бахромачто-надрезанная на линейные доли.

-

5. Численность вида в двух известных популяциях на территории Жигулевского заповедника крайне невысокая, однако, за период многолетних наблюдений (с 1927 г.) ее динамика остается стабильной.

-

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-ценотической среды и к свойствам почвы.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2005б, 2006).

-

8. Усиление режима охраны Жигулевского заповедника, контроль состояния природных популяций и изучение жизненного цикла вида, создание «дублирующих» популяций (Саксонов, Розно, 1998).

В Самарской области встречается только на территории Жигулевского заповедника (Ставропольский район).

Цветет в июне-июле. Размножение исключительно семенное.

Встречается на каменистых склонах в сообществах каменистой степи. Растет небольшими группами. Избегает сильного задернения, предпочитает мелко щебенистые осыпи.

Примечание. Впервые это растение в Жигулях обнаружено членами экспедиции И.И. Спрыгина по выбору заповедного участка в 1927 г. Для жигулевской популяции определено число хромосом равное 2n = 30 (Спасская, Плаксина, 1995).

-

III. Гвоздика узколепестная – Dianthus leptopetalus Willd.

-

1. Категория 3/Б – редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в Красные книги Саратовской (категория – «редкий вид»), Оренбургской (категория – «нуждающийся в особом контроле») и Ульяновской (категория 1-E) областей (Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005). Восточноевропейско-казахстанский субэндемик. В Самарской области вид на северо-западной границе ареала, рекомендовав для включения в региональную Красную книгу (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а).

-

3. Понтическо-заволжско-казахстанский степной вид с ареалом охваты-ваетывающим юго-восток европейской части России, Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию (Кузьмина, 2004).

-

4. Травянистое многолетнее растение до 60 см высоты. Стебель простой или наверху ветвистый, голый или в нижней части коротко-пушистый, си-

- зый. Листья линейные, около 7 см длины и 2-3 см ширины, по краям зазубренные, при основании спаянные во влагалище, равной ширине листа. Цветки одиночные на конце стеблей и ветвей. Прицветные чешуи кожистые, беловатые, обыкновенно сразу оттянутые в короткое травянистое острие. Лепестки беловатые или розовые, 40-50 мм длины, с продолговатой пластинкой, на верху неглубоко неровно зубчатой.

-

5. Численность вида невысокая, плавно сокращающаяся.

-

6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной растительностью, пастбищная дигрессия степей.

-

7. Охраняется на территории памятника природы Верховья реки Съезжей (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности степей от чрезмерной рекреации, пере выпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области только на юге – Сыртовое Заволжье (Пестравский и Алексеевский районы) (Горелов и др., 1977).

Цветет в июне-августе. Размножение семенное.

Встречается в разнотравно-ковыльных и разнотравно-типчаковых степях, на пологих склонах и водоразделах. В местах произрастания не бывает обильным, растет небольшими группами или одиночными особями.

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области 1976 г. принадлежат Н.С. Ильиной и А.А. Устиновой (Горелов и др., 1977).

-

IV. Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.

-

1. Категория 2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в Красные книги Саратовской (категория – редкий, легко уязвимый вид) и Ульяновской (категория – 2V) областей (Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых растений ЮгоВосточного природоохранного регионов (Редкие и исчезающие…, 1981). Средневолжский эндемик (Плаксина, 1990), рекомендован для включения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и др.. 2003а).

-

3. Вид приурочен к долине Волги и встречается в Ставропольском, Ши-гонском и Красноярском районах (Кудинов, и др., 1984; Плаксина, 1989; Саксонов, 2006; Паюсова и др., 2003).

-

4. Стержнекорневой подушковидный полукустарничек высотой до 30 см. Образует густую дерновину из цветущих и не цветущих стеблей. Последние укороченные, со сжато сидящими игловидными листьями шириной л.3-1 мм. Цветки обычно в числе 3-8, иногда 1-2. Прицветные чешуи равны ¼ - 1/3 длины чашечки, яйцевидные или обратнояйцевидные, кверху темнозеленые, на верхушке коротко заостренные. Чашечка длинной 23-25 мм. Лепестки белые, не достигающие половины длины чашечки, отгиб, перисто разделенный на линейные дольки с обратнояйцевидной (неразделенной) средней частью.

-

5. В местах произрастания численность не бывает высокой, отмечается сокращение площади занятой природными популяциями вида.

-

6. Облигатный псаммофил, требователен к почве, соответствующей фи-тоценотической среде, не переносит затемнения и задернения (слабая конкурентоспособность), страдает от чрезмерной рекреации и сбора на букеты.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы Правобережья (Муранский бор и Ра-чейские Альпы) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Усиление режима охраны Жигулевского заповедника, поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана волжских террас от чрезмерной рекреации и изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.

Встречается на аллювиальных и древнеаллювиальных песках волжских террас, в песчаной степи и под пологом разреженных сосняков. Растет небольшими группами или одиночными особями.

Примечание. Типовая территория (классическое место произрастания) находится в Муранском бору, откуда вид был описан С.В. Юзепчуком (1950). Для жигулевской популяции определено число хромосом равное 2n = 30 (Спасская, Плаксина, 1995).

-

V. Пустынница Корина – Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn.

-

1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. В Самарской области вид на северо-западной границе ареала. Вид рекомендован для включения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и др., 2003а). Заволжско-казахстанский горно-степной эндемик (Плаксина, 1990).

-

3. Эндемичный ареал вида охватывает крайний Юго-восток Европейской части России, Северный Казахстан, юго-восток Западной Сибири (Иконников, 2004а).

-

4. Полукустарничек до 40 см высотой с гладким, сизым стеблем и многочисленными бесплодными олиственными побегами у основания. Последние достигают длинны до 1/3 стебля и снабжены расставленными листьями лишь у самой верхушке более менее сближенными. Стеблевые листья тонкие, почти волосовидные до 3-5 см длины, нижние и средние – длиннее, верхние обыкновенно короче междоузлий. Соцветие малоцветковая щитовидная метелка с голыми веточками. Лепестки в 2-2 ½ длиннее чашечки.

-

5. В местах произрастания численность вида невысокая, прослеживается тенденция к ее сокращению.

-

6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной растительностью, пастбищная дигрессия степей.

-

7. Охраняется на территории памятников природы Гостевский шихан и Гора Высокая (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности степей от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

Самарской области встречается в восточных и южных частях: Высокое Заволжье (Сергиевский и Похвистневский районы), Сыртовое Заволжье (Большечерниговский и Пестравский районы).

Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-августе. Размножение семенное.

Встречается на каменистых склонах в типчаково-разнотравных и ковыльно-разнотравных степях.

-

VI. Качим Юзепчука – Gypsophila juzepczukii Ikonn.

-

1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью.

-

2. Узколокальный жигулевский степной эндемик (Иконников, 1978), рекомендованный для включения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Узкоэндемичнный ареал охватывает Самарскую Луку (юг Ставропольского района).

-

4. Многолетнее травянистое растение до 90 см высотой. Стебли прямые, внизу голые, в верхней части железисто-опушенные, ветвящиеся. Листья до 8 см длины и 1-2 см ширины, ланцетные или широко-ланцетные, тупые или островатые с 4-5 жилками. Соцветие щитокивдно-метельчатое, рыхлое. Прицветники яйцевидные, заостренные. Цветоножки 2-5 мм длины, голые. Чашечка колокольчатая с перепончато окаймленными тупыми, реснитчатыми по краю зубцами. Лепестки продолговатые, белые 2-2.5 мм длины.

-

5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по результатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно сделать утвердительный вывод о ее стабильности.

-

6. Специфичность условий мест обитания, чрезмерная рекреация, разработка полезных ископаемых карьерным методом.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006).

-

8. Усиление режима охраны национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника, скорейшая ликвидация карьеров на Самарской Луке, контроль состояния природных популяций и изучение жизненного цикла вида.

Цветет в июле-августе. Размножение семенное.

Встречается на крутых каменистых склонах в сообществах каменистой степи и разреженных остепненных горных боров.

Примечание. Типовая территория (классическое место произрастания) находится в Жигулевском заповеднике, откуда вид был описан С.С. Иконниковым (1979).

-

VII. Зорька обыкновенная – Lychnis chalcedonica L.

-

1. Категория 5/В – редкий вид с численностью колеблющейся по годам.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – вид редкий, уязвимый) и Саратовской области (категория – редкий вид) (Красная книга…, 1995; Красная книга, 1996). Занесен в список охраняемых растений Ульяновской области (Благовещенский и др., 1989). В Самарской области – в близи северной границы ареала, вид рекомендован для включения в Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Евразиатский неморальный лесной вид с обширным ареалом, охватывающим Европу, Сибирь, Среднюю Азию, Монголию (Крупкина, 2004).

-

4. Травянистое многолетнее растение до 100 см высотой с прикорневой розеткой листьев и крепким, прямым стеблем, покрытым жесткими волосками. Листья яйцевидные, шершавые, острые, слега сердцевидные у осно-

- вания, 2-8 см длинной и 2-4 см шириной. Цветки обоеполые, крупные, в многоцветковых дихазиях. Прицветников нет. Цветоножки короткие, чашечка трубчатая, пяти-зубчатая, длинной около 15 мм. Лепестки яркокрасные с двулопастной пластинкой, при основании ее имеется привенчик. Ноготки лепестков реснитчатые.

-

5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по результатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно сделать вывод о ее колебании по годам, что зависит от метеорологических условий.

-

6. Специфичность условий мест обитания, требовательность к увлажнению почвы, чрезмерная рекреация, сенокосный режим, сбор на букеты.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности опушек и лесных полян от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области известен с Правобережья, Приволжская возвышенность (Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) и Левобережье, Высокое Заволжье (Кинельский, Сергиевскиий, Похвистневский, Исаклин-ский районы), Низменное Заволжье (север Ставропольского района).

Цветет в июне-июле. Опыляется при помощи бабочек. Легко размножается семенами.

Встречается на влажных опушках лиственных лесов, по кустарникам, склонам и днищам балок среди лугового мезофитного высокотравья. Популяции немногочисленные.

Примечание. Первые сборы этого вида выполнены П.С. Палласом (1773) на Самарской Луке (окрестности села Старая Рязань). Западной Европе культивируется с 1561 г.

-

VI I. Смолевка башкирская – Silene baschkirorum Janisch. (Otites baschki-rorum (Janisch.) Holub.

-

1. Категория 4/В – весьма редкий вид с численностью, колеблющейся по годам.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редкости), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле). Включен в перечень охраняемых видов Ульяновской области (Благовещенский и др., 1989). Волго-Уральский горно-степной эндемик (Плаксина, 1990), в Самарской области вид на западной границе ареала, рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Эндемичный ареал вида охватывает крайний юго-восток европейской части России, Средний и Южный Урал (Цвелев, 2004)

-

4. Травянистый двулетнее растение до 50 см высотой. Стебель часто от основания ветвистый, внизу вместе с листьями очень коротко опушенный. Нижние стеблевые и прикорневые листья лопатчатые. Соцветие – раскидистая или кистевидная метелка. Чашечка 3-4 мм длины и 2-4 мм ширины. Лепестки с внутренней стороны белые, снаружи зеленоватые.

-

5. В местах произрастания не бывает обильным, встречается единичными особями. Численность колеблется по годам и зависит от гидрометеорологических условий.

-

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области встречается как в Предволжье (юг Ставропольского, Шигонский и Сызранский районы) так и в Заволжье - Высоком (Исаклин-ский, Похвистневский, Кнельский районы), Сыртовом (Пестравский, Боль-шеглушицкий, Большечерниговский районы).

Цветет в июне-июле. Произрастает в тырсовых степях, на перегнойно-карбонатной щебнистой почве.

CHENOPODIACEAE

-

XVIII. Камфоросма марсельская – Camphorosma monspeliaca L.

-

1. Категория 2/0 – очень редкий вид, тенденция изменения численности неизвестны.

-

2. В Самарской области – на северной границе своего ареала, вид рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Древнесредиземноморский луговой вид с ареалом охватывающим: юго-восток европейской части, Средиземноморье, Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю и Малую Азию, Иран (Мосякин, 1996).

-

4. Полукустарничек с сильно ветвистыми, деревянистыми, искривленными ветвями густо расположенными и распластанными на почве, давая вид как бы подушки. Листья очередные, жестковатые, шиловидные, 3-10 мм длины. Цветки сидят по одиночке или в пазухах прицветников, почти им равных или более коротких и, в общем, образующих на концах стебля и ветвей плотные короткие колосовидные соцветия.

-

5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возможным.

-

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных местообитаний.

-

7. Охраняется на территории памятника природы Майтуганские солонцы (Саксонов и др., 2003б).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных

Южная часть Самарской области – Низменное Заволжье (Безенчукский и Красноармейский, Большечерниговский районы).

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.

Галофит, встречается на солончаках и солонцах. Растет рассеянно или группами.

возможностей. Необходима организация заказников «Широкий дол», «Ниж-не-Фиталинская степь», «Терескеновая степь, «Росташинский овраг» и др. в бассейнах рек Большой Иргиз и Росташи.

Примечание. По-видимому, наиболее ранние находки этого вида в Самарской области принадлежат Н.Л. Десяткину (Самарский округ, Чапаевский район, Самаровско-Марьевский зерносовхоз, подле р. Вязовка. 07.1929).

-

IX. Камфоросма джунгарская – Camphorosma songorica Bunge

-

1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности неизвестны.

-

2. В Самарской области – на северной границе ареала, вид рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Древнесридеземноморский горно-степной вид с ареалом, охватывающим Европейскую часть России, Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю Азию, Западную Джунгарию (Мосякин, 1996).

-

-

4. Одно- или двулетнее растение, опушенное длинными, густо усаженными шипиками волосками иногда с немногими сочленениями. Стебли от самого основания ветвистые, с распростертые по земле или приподнимающимися до 30 см высоты. Листья очередные, линейные, сидячие, цельнокрайние, туповатые 0,5-1,5 см длины, согнутые, покрытые длинными отстоящими волосками. Цветы собраны плотным колоском на концах стеблей и ветвей, в пазухах прицветников, одиночные, сидячие, слегка короче или равны прицветнику.

-

5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возможным.

-

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных местообитаний.

-

7. Охраняется на территории памятника природы Майтуганские солонцы (Зеленая книга…, 1995; Саксонов и др., 2003б).

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области встречается в Низменное Заволжье (Ставропольский, Кинельский. Безенчукский районы) и Сыртовмом Заволжье (Большечерниговский район).

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.

Галофит, произрастает преимущественно на солонцах, реже на солончаках, обычно используемых как пастбища.

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области, по-видимому, принадлежат И.С. Сидоруку (Кинельский район, Тростянская МТС, Домашкинская МТС, солонец к ЮВ от Кинеля. 18.07.1934).Очень близок в таксономическом отношении к камфоросме однолетней (Camphorosma annua Pall.), от которого отличается деталями строения околоцветника. Однако этот вид в пределах Самарской области не встречается.

-

X. Петросимония трехтычинковая – Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk.

-

1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности неизвестны.

-

2. В Самарской области – на северо-восточной границе своего ареала, вид рекомендован для включения в региональную красную книгу (Саксонов и др.. 2003а).

-

3. Восточноевропейско-казахстанский пустынно-степной вид с ареалом, охватывающим Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю Азию, юго-восток Средней и Восточной Европы (Цвелев, 1996а).

-

4. Однолетник. Стебель прямой, от основания растопыренно-ветвистый, нижние 2-3 пары ветвей супротивные, остальные очередные, волосисто прижатый, особенно в верхней части и около узлов, часто шелковистый. Листья нитевидные, длинные, до 4 см длины, густо прижато волосистые. Соцветие колосовидное, рыхло-расставленное. Прицветники длиннее цветков.

-

5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возможным.

-

6. Страдает от задернения, требователен к определенным условиям фи-тоценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных местообитаний.

-

7. Меры охраны не разработаны.

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области встречается в Высоком (Красноярский, Кинельский и Борский районы), и Низменном (Безенчукский район) Заволжье (Матвеев, Устинова, 1988).

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.

Галофит, встречается на солончаках и солонцах.

Примечание. Род назван в честь Петра Симена Палласа (1741-1811), известного естествоиспытателя, изучавшего условия Самарского края во время Оренбургской экспедиции в 1769 г. Впервые в Самарской области вид собран М.Г. Кривошеевой в начале 60-ых годов XX века у с. Язовка Кинельского района и в Майтуганской депрессии Безенчукского района (Матвеев, Устинова, 1988).

-

XI. Сведа лежачая – Suaeda prostrata Pall.

-

1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности неизвестны.

-

2. В Самарской области – на северо-западной границе своего ареала, вид рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Древнесредиземноморский луговой вид, общий ареал охватывает: южные районы Европы, Кавказ, юг Западной и Восточной Сибири, Среднюю Азию, Средиземноморье, юг Монголии, Японию, Китай (Цвелев, 1996б).

-

4. Однолетнее зеленое или пурпуровое растение, иногда у основания деревесенеющее, от самого основания ветвистое, часто с приподнимающимися ветвями до 30 см высоты. Листья толстоватые, полуцилиндриче-ские, туповатые или острые . Цветки в пучках по 2-3, образуют на верхушке стебля и ветвей сжатые, пирамидальные соцветия.

-

5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возможным.

-

6. Страдает от задернения, требователен к определенным условиям фи-тоценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных местообитаний.

-

7. Меры охраны не разработаны.

-

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области отмечен в Предволжье (Сызранский район), Низменном (Безенчукский район) и Сыртовом Заволжье (Большечерниговский районы).

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.

Облигатный галофит. Встречается на солончаках.

Примечание. Образцы из Самарской области хранятся в Гербарии Института экологии Волжского бассейна РАН (Сызранский район, засоленные почвы в 5 км к ЮЗ от с. Губино. 15.08.95. В.Б. Голуб, Т.М. Лысенко; Безенчук-ский район, засоленные почвы в 2 км к СВ от с. Натальино. 3.09.1997. H. Freitag, В.Б.Голуб, Т.М. Лысенко; Большечерниговский район, пойма р. Гуси-хи. 6.09.1996. H. Freitag, В.Б. Голуб).

POLYGONACEAE

-

XII. Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch

-

1. Категория 2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий уязвимый вид), Саратовской (категория – редкий вид), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле) и Ульяновской (категория – 1-E) областей (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005). Голоценовый реликт, признан редким и исчезающим в Самарской области, где находится в близи северной границы ареала (Плаксина, 1990; Саксонов и др., 2003а).

-

3. Древнесредиземноморский горно-степной вид, ареал которого охватывает юго-восток Восточной Европы, юг Западной и Восточной Сибири, северо-восток Средней Азии, Джунгарию., Монголию (Цвелев, 1996в).

-

-

4. Кустарничек до 60 (70) см высотой с неколючими боковыми ветвями. Листовые пластинки серовато- или сизовато-зеленые, эллиптические или обратноланцетные, 5-18 мм длины и 2-8 мм ширины, постепенно суженные к основанию, образуя черешок до 2 мм длины. Долей околоцветника 5, из которых 3 более крупных прилегают к плоду. Тычинок 8. Рылец 3. Плод трехгранный. Пучки цветков обычно сближены в кистевидные соцветия.

-

5. Численность кране низкая, и, по-видимому, продолжает сокращаться.

-

6 Высокая требовательность к условиям освещения (светолюбив) и субстрату (кальцефил), слабая конкурентоспособность по отношению к дерно-винным растениям. Сокращение площади степных участков.

-

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы в Заволжье (Урочище Грыз-лы, Гора Копейка) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жизненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций. Создание ключевой ботанической территории в Новодевичьих горах (Шигонский р-н) (Саксонов, 2005б).

В Самарской области зарегистрирован в Предволжье (юг Ставропольского р-на, Самарская Лука и Шигонский р-н, Новодевичьи горы) (Игнатова,

1990; Цвелев, 1996в); в Высоком (Сергиевский р-н) (Клаус, 1851) и Сыртовом (Большечерниговский и Борский р-ны) Заволжье (Ситников, 1993; Плаксина, 1998).

Цветет в июне-июле. Размножение семенное, апомикт, для которого характерны апоспермия с псевдогамией (Ситников, 1986). Опыление преимущественно осуществляют Diptera (Sarcophagidae, Syrphidae) (Ситников, 1996).

Растет на солонцах, глинистых и каменистых склонах, обнажениях мела и известняка.

Примечание. Впервые в Самарской области (Сергиевский район) вид указан К.К. Клаусом (1851).

-

XIII. Змеевик большой – Bistorta major S.F. Gray

-

1. Категория 4/Г – редкий вид со стабильной численностью.

-

2. Признан редким и исчезающим видом в Самарской области (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Голарктический лугово-лесной вид, ареал которого охватывает Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток (Сихотэ-Алинь и низовья Амура) Скандинавию, Атлантическую и Среднюю и Восточную Европу, горы Средиземноморья (Цвелев, 1996в).

-

-

4. Многолетнее травянистое растение до 70 см высотой. Стебли обычно с 3-5 узлами выше основания. Листовые пластинки относительно тонкие, обычно со слабо выступающими жилками и ровными краями, снизу голые или коротковолосистые. Соцветия цилиндрические, различной длины. Околоцветник обычно светло-розовый.

-

5. В местах произрастания может быть довольно высокая, до 30-40 экземпляров на 100 м2 (в Жигулевском заповеднике). Многолетние данные свидетельствуют о стабильном характере численности, или, возможно, небольшом ее сокращении.

-

6. Высокая требовательность к богатству и степени увлажненности почвы, страдает от вытаптывания, выпаса скота и сенокошения.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и некоторых памятников природы Высокого Заволжья (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жизненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций.

В Самарской области распространен в Правобережье (юг Ставропольского, Сызранский и Шигонский р-ны) и в Высоком Заволжье (Кошкинский, Клявлинский, Шенталинский, Елховский, Исаклинский р-ны) (Плаксина, 2001; Саксонов, 2005а, 2006).

Цветет в июне, плодоносит в июле. Размножение смененное.

Растет на лугах, лесных полянах и опушках, среди кустарников.

LIMONIACEAE

-

XIV. Углостебельник (Гониолимон) высокий – Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss.

-

1. Категория 3/Б – редкий вид, постепенно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – 2(1) – редкий исчезающий вид), Саратовской (категория – уязвимый вид с сокращающейся численностью), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле) и Ульяновской (категория – 2-V) областей (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005).. Занесен в список охраняемых растений Юго-Восточного природоохранного региона и Самарской области (Редкие и исчезающие…, 1981; Саксонов и др., 2003а).

-

3. Заволжско-казахстанский горно-степной вид, ареал которого охватывает юго-восток Восточной Европы, юг Западной Сибири, Среднюю Азию (Цвелев, 1996г).

-

4. Травянистый толстокорневищный многолетник до 85 см высотой с прямостоячими голыми цветоносами. Листья собраны в прикорневую розетку, кожистые, от продолговато-ланцетно-лопатчатых до обратнояйцевидных. Цветоносы в числе 1-2, вверху метельчато-ветвистые, с угловатыми ветвями. Венчик бледно-розовый.

-

5. Встречается в незначительном обилии (не более 10-15 особей на 100 м2), численность заметно уменьшается в результате трансформации горностепных ландшафтов.

-

6. Нерегулируемый выпас скота, эрозионное разрушение склонов.

-

7. Охраняется на территории памятников прирлды в Заволжье (Овраг Верховой, гора Копейка) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Организация мониторинга состояния природных популяций, поиск и регистрация новых мест произрастания вида и создание новых особо охраняемых природных территорий.

В Самарской обл. зарегистрирован в Высоком (Кинельский, Похвистнев-ский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Сергиевский р-ны) (Лейсле, Келлер, 1936; Плаксина, 1998).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.

Растет в сообществах каменистой степи, на склонах, обнажения горных пород

-

XV. Кермек каспийский – Limonium caspicum (Willd.) Gams

-

1. Категория 2/Б – редкий вид, постепенно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Оренбургской области (категория – нуждающийся в особом контроле) (Красная книга…, 1998). В Самарской области на северной границе ареала, признан охраняемым видом (Плакстна, 1998; Саксонов и др., 2005а).

-

3. Древнесредиземноморский пустынно-степной вид, с ареалом, охватывающим юго-восток Восточной и Средней Европы, Кавказ, юг Западной Сибири, север Средней Азии, юго-восток Средиземноморья (Балканы) (Цве-лев, 1996г).

-

-

4. Полукустарничек 12-30 см высоты с ветвистыми многочисленными тонкими стеблями, покрытыми чешуйчатыми листьями. Листья обратнояйцевидные или линейно-лопатчатые, тупые или снабжены остроконечием, суженные в черешок. Венчик светло-фиолетовый.

-

5. Встречается в незначительном обилии (не более 1-5 особей на 100 м2), численность заметно уменьшается в результате трансформации степных ландшафтов.

-

6. Природная редкость, ограниченное распространение галофитных сообществ, интенсивное использование лугов под выпас.

-

7. Охраняется на территории памятника природы Матйганские солонцы (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Организация мониторинга состояния природных популяций, поиск и регистрация новых мест произрастания вида и создание особо охраняемых природных территорий (ключевой ботанической территории в Майтуган-ской депрессии) (Саксонов, 2005б).

В Самарской области зарегистрирован в Низменном (Безенчукский р-н, урочище Майтуга в окр. с. Новонатальино) (Матвеев, Устинова, 1988; Саксонов и др., 2003б) и Сыртовом (Большечерниговский р-н, окр. с. Августовка, указание Софинского (Лейсле, Келлер, 1936).

Цвет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное.

Растет по солончаковые мокрым лугам в понижениях и западинах.

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области сделаны в 1961 г. М.Г. Кривошеевой (Матвеев, Устинова, 1988).

ERICACEAE

-

XVI. Толокнянка обыкновенная – Arctostsphylos uva-ursi (L.) Spreng.

-

1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (статус 2(1) – очень редкий, исчезающий вид) [1] (Красная книга…, 1995). Плиоценовый реликт (Плаксина, 1990). Признан редким и исчезающим видом в Самарской области и рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а). В Самарской области на южной границе ареала, изолированная популяция.

-

3. Гренландско-евроазиатский вид, распространенный в Европе, на Кавказе, Западной и Восточней Сибири, Дальнем Востоке в Гренландии (Виноградова, 1981).

-

4. Вечнозеленый стелющейся кустарничек с ветвями до 100 см длиной. Листья обратнояйцевидные, очередные, кожистые, толстоватые, голые, сверху темно-зеленые, глянцевые. Цветки в коротких, поникающих верхушечных кистях на концах ветвей. Венчик розовый, кувшинчатый, пятизубчатый. Тычинок пять с длинными щетиновидными придатками. Плод – мучнистая красная ягода с пятью косточками.

-

5. Невысокая, однако, за период многолетних наблюдений (с 1927 г.) площадь сосновых лесов с участием толокнянки неуклонно сокращается (Саксонов, Чап, 1999; Конева, Саксонов, 2003).

-

6. Пожары в сосновых лесах.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2005а, 2006).

-

8. Строгое соблюдение режима охраны Жигулевского заповедника. Охрана сосновых лесов от пожаров, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области только в Жигулях (Ставропольский район) (Саксонов, 2005а, 2006).

Цветет в мае-июне. Светолюбив.

Встречается в остепненных горных борах. Растет плотными куртинами. Размножение преимущественно вегетативное. Плодоношение отмечается редко и в ничтожном количестве. Развитее толокнянки тесно связано с эндотрофной и экзотрофной микоризой и наличием в почве микоризообразующих грибов (Соболева, 1995).

Примечание. Впервые это растение в Жигулях найдено А.Ф. Флеровым (1905).

-

XVII. Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.

-

1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(1) – редкий, исчезающий вид) и Ульяновской (категория – 2-V) области (Красная кни-га…¸1995; Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых видов ЮгоВосточного природоохранного региона (Редкие и исчезающие…, 1981). Признан редким и исчезающим видом в Самарской области и рекомендован для включения в Красную книгу (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а). В Самарской области вид на южной границе ареала.

-

3. Циркумбореальный болотный: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Северный Китай, Северная Япония, Северная Америка (Виноградов, 1981).

-

4. Стелющейся вечнозеленый полукустарник с нитевидными ползучими до 100 см побегами. Молодые ветви опушенные. Листья кожистые, сверху темно-зеленые, снизу сероватые, 6-15 мм длиной, продолговатояйцевидные, со слегка завернутым цельным краем, на коротких черешках. Цветки поникшие, на концах ветвей по 1-4, собраны в зонтиковидное соцветие. Цветоножки выходят из пазух чешуевидных листочков, 1.5-4.5 см длиной, одноцветковые, коротко пушистые, посредине с двумя маленькими

-

5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой ареал, поскольку достоверно исчез с Клюквенного болота у с. Шелехметь (Смирнов, 1904; Саксонов, 2000), снизил свою численность и в Сызранском районе.

-

6. Лимитируюие факторы не изучены, сокращение площади занятой болотами.

-

7. Охраняется на территории памятников природы в Рачейском бору (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области только в Правобережье, на территории Муранско-го и Рачейского боров (Шигонский и Сызранский районы) (Смирнов, 1904; Плаксина, 1998, 2001).

линейными прицветниками. Чашечка четырехнадрезанная с реснитчатыми по краям долями. Венчик очень глубоко четырехраздельный с загнутыми кверху розово-красными лепестками, 4-7 мм длиной. Ягода темно-красная, сочная, кислая, шаровидная или продолговато-яйцевидная.

Цветет в мае-июне. Распространяется при помощи птиц и млекопитающих, поедающих сочные ягоды.

Встречается на торфяных болотах.

-

XVIII. Черника – Vaccinium myrtillus L.

-

1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность

-

2. Признан редким и исчезающим видом Самарской области и рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а). В Самарской области – на южной границе ареала. Плейстоцен-голоценовый реликт (Плаксина, 1990).

-

3. Евроазиатский гипоарктический бореальный вид c ареалом, охватывающим Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Скандинавию, Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, север Монголии, Северную Америку (Виноградова, 1981).

-

4. Невысокий (до 35-40 см) сильно ветвистый кустарничек. Стебель остро-ребристый с зеленой корой. Листья сосредоточены на верхних концах веточек, на зиму опадающие. Цветы на коротких цветоножках, выходят по одной из пазух листьев. Венчик наверху с пятизубчатый, розовый. Плод – сочная, черная с слабым сероватым налетом ягода до 1 см в диаметре.

-

5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой ареал, в связи с изменением климата и фитоценотической среды.

-

6. Лимитирующие факторы не изучены, однако достоверно, что интенсивное лесное хозяйство и высокая рекреационная нагрузках в Муранском и Рачейских борах негативно сказывается на ценопопуляцих вида.

-

7. Охраняется на территории памятников природы Сызранского (Рачей-ский бор) и Шигонского (Муранский бор) районов (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области только на территории Муранского и Рачейского боров (Шигонский и Сызранский районы) (Плаксина, 1998).

Цветет в мае-июне, плодоносит в августе-сентябре.

Растет в сосновых лесах на легких песчаных почвах.

-

XIX. Брусника – Vaccinium vitis-idaea L.

-

1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность

-

2. Включен в Красную книгу Саратовской (категория – очень редкий вид) области (Красная книга…, 1996). Признан редким и исчезающим видом Самарской области и рекомендован для включения в Красную книгу (Саксонов и др., 2003а), плейстоцен-голоценовый реликтовый вид (Плаксина, 1990).

-

3. Циркумбореальный лесной вид с ареалом, охватывающим Кавказ, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Европу, Средиземноморье (Балканы), Малую Азию, север Монголии, Японию, Китай, Сев. Америку (Виноградова, 1981).

-

4. Кустарничек высотой 5-20 см с ползучим корневищем. Листья зимующие, кожистые, эллиптические или обратнойяйцевидные до 25 мм длиной. Цветки в коротких верхушечных кистях по 3-8. Околоцветник розовый. Плод шаровидная красная ягода диаметром до 1 см.

-

5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой ареал, в связи с изменением климата и фитоценотической среды.

-

6. Лимитирующие факторы не изучены, однако достоверно, что интенсивное лесное хозяйство и высокая рекреационная нагрузках в Муранском и Рачейских борах негативно сказывается на ценопопуляцих вида.

-

7. Охраняется на территории памятников природы Сызранского (Рачей-ский бор) и Шигонского (Муранский бор) районов (Зеленая книга…, 1995).

В Самарской области только в правобережье на территории Муранского и Рачейского боров (Шигонский и Сызранский районы).

Цветет в мае, плодоносит в августе-сентябре.

Растет в сосновых лесах на легких песчаных почвах.

PYROLACEAE

-

XX. Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.Barton

-

1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденции численности неизвестны.

-

2. Включен в КК Саратовской (категория – очень редкий вид) области (Красная книга…, 1996), признан редким и исчезающим в Самарской области (Саксонов и др., 2003а).

-

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Западную Сибирь, Восточную Сибирь (редко), Дальний Восток, Скандинавию, Среднюю и Восточную Европу, Японию, Северную Америку (Скворцов, 1981а).

-

-

4. Невысокий вечнозеленый кустарничек с неглубоко залегающим корневищем, несущим темноватые придаточные корни. Наземные побеги до 20 см высотой, приподнимающиеся, в нижней части ветвистые. Листья кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу – более бледные. Цветки по 2-8 на длинных цветоножках, собранных в зонтиковидную кисть. Венчик звездообразный, бледно-розовый.

-

5. Довольно редкое растение, в местах произрастания не образует больших скоплений. На площадке в 100 м2 отмечается от 3-10 до 20-30 особей.

-

6. Естественное или антропогенное мест обитания вида, хозяйственное и рекреационное использование сосновых лесов.

-

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье: (Му-ранскиее брусничники, Рачейский бор) и в Заволжье (Бузулукский бор) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области в Предволжье (юг Ставропольского, Сызранский и Шигонский р-ны) (Плаксина, 1998), Низменное (север Ставропольского) (Саксонов и др., 2003б) и Сыртовое (Борский р-н, Бузулукский бор) Заволжье (Кин, Калмыкова, 2003).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение преимущественно вегетативное, с помощью корневищ. Семенное возобновление затруднено.

Растет в сосновых лесах на песчаных почвах.

-

XXI. Одноцветка одноцветная – Moneses uniflora (L.) A.Gray

-

1. Категория 2/0 – очень редкий вид тенденция численности неизвестны.

-

2. Включён в Красную Книгу Республики Татарстан (категория 1(1) – очень редкий исчезающий вид и Ульяновской (категория 2-V) области (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 2005). [1, 2]. Занесен в список охраняемых растений Самарской области, где находится на южной границе ареала (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а).

-

3. Голарктический бореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, горы восточной части Средней Азии, Скандинавию, Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Джунгарию, север Монголии, Японию, Китай, Северную Америку (Скворцов, 1981а).

-

-

4. Вечнозеленый многолетник, высотой 5-10 см. Листья округлояйцевидные, кожистые, с клиновидным основанием, собранные в основании стебля до 2 см длинной. Цветонос высокий, с чешуевидными листьями в верхней части. Цветок одиночный, поникающий, пятичленный. Чашечка беловатая, втрое меньше венчика. Венчик белый, широко раскрытый.

-

5. Численность крайне низкая, встречается небольшими группами, чаще отдельными особями. Редкость вида не дает возможность оценить тенденции численности.

-

6. Высокая требовательность к условиям произрастания (влажности почвы, освещенности), ограниченное число подходящих биотопов, хозяйственное и рекреационное использование сосновых лесов. Слабая конкурентоспособность по отношению к другим растениям.

-

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье (Ра-чейский бор, Узилово болото, Муранский бор) (Зеленая книга…, 1995.; Устинова и др., 2000).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области отмечен в Правобережье (Сызранский р-н, окр. с. Смолькино, Шигонский р-н, Муранский бор) (Плаксина и др., 1993) и в Высоком Заволжье (Исаклинский р-ны).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение исключительно семенное.

Растет в сырых сосновых лесах.

Примечание. Впервые точные места нахождения в Самарской области установлены Т.И. Плаксиной в 1985 г. (Рачейский бор).

-

XXII. Грушанка зеленоцветковая – Pyrola chlorantha Sw.

-

1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 3(2) – рассеянно встречающийся, уязвимый вид), Саратовской (категория – редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения) области (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1996). Занесен в список охраняемых растений Ульяновской (Благовещенский и др., 1989) и Самарской областей, где находится близ южной границы ареала (Плаксина, 1989; Саксонов и др.¸2003а).

-

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает: Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Атлантическую, Среднюю и Восточную Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Северную Америку (Скворцов, 1981а).

-

4. Травянистый вечнозеленый корневищный многолетник до 25 см высотой. Листья округлые, широкояйцевидные или широкоэллиптические, на верхушке выемчатые. Соцветие редкая кисть, длиной до 7 см. Венчик широко раскрытый, лепестки зеленоватые, яйцевидные, вогнутые.

-

5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 м2 и по, видимому, продолжает сокращаться.

-

6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреационная нагрузка, пожары.

-

7. Охраняется на территории памятников в Предволжье (Рачейская тайга, Муранские озера) и в Заволжье (Бузулукский бор) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-

- щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области отмечен в Предволжье (Сызранский и Шигонский р-ны) и в Сыртовом Заволжье (Борский р-н, Бузулукский бор) (Плаксинга, 1998; Устинова и др., 2000; Кин, Калмыкова, 2003).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.

Растет в сосновых лесах, реже сосново-широколиственных.

-

XXIII. Грушанка малая – Pyrola minor L.

-

1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редкости), Саратовской (категория – редкий, находящийся под угрозой исчезновения) области (Красная книга…, 1995); Красная книга…, 1996). Занесен в список охраняемых растений Ульяновской (Благовещенский и др., 1989) и Самарской областей (Саксонов и др., 2003), где находится близ южной границы ареала (Плаксина, 1998).

-

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, Западную и Восочную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию (Тянь-Шань), Скандинавию, Атлантическую, Среднюю и Восточную Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Японию, Китай, Северную Америку (Скворцов, 1981а).

-

4. Травянистый вечнозеленый корневищный многолетник до 25 см высотой. Листья яйцевидные, эллиптические или округло-овальные, жестковатые. Соцветие кисть длинной до 8 см с 7-20 поникающими цветками. Доли чашечки треугольные или яйцевидные, лепестки белые или розоватые.

-

5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 м2 и по, видимому, продолжает сокращаться.

-

6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреационная нагрузка, пожары.

-

7. Охраняется на территории памятников в Предволжье (Рачейская тайга, Муранский бор) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейском борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сызранский и Шигонский р-ны) и в Высоком Заволжье (Кинельский и Кинель-Черкасский р-н) (Зеленая книга…, 1995).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.

Растет в свежих сосновых, сосново-березовых лесах.

-

XXIV. Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.

-

1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность.

-

2. Включен в Красные книги Республики Татарстан (без квалификации статуса редкости), Саратовской (категория – редкий, находящийся под угрозой исчезновения), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле) (Красная книга…, 1995; Красная книга, 1996; Красная книга…, 1998). Признан редким и исчезающим видом в Ульяновской (Благовещенский и др., 1989) и Самарской областях (Саксонов и др., 2003), где находится близ южной границы ареала.

-

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, горы Сред. Азии, Скандинавию, Среднюю Восточную и Атлантическую Европу, Средиземноморье, 196

-

4. Многолетнее растение с ребристым стеблем 15-30 см высотой и кожистыми листьями, скученными в нижней части стебля. Листья зимующие, черешковые, округлые или округло-эллиптические. Стебель с одним или двумя влагалищными продолговатыми листьями. Цветки белые, иногда с розовым оттенком, в длинной 8-15-цветковой кисти, направлены в разные стороны. Венчик широко раскрытый. Чашелистики продолговатые, почти ланцетные, в два-три раза короче лепестков.

-

5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 м2 и по, видимому, продолжает сокращаться.

-

6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреационная нагрузка, пожары.

-

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы в Предволжье (Рачейская тайга, Муранские брусничники) (Зеленая книга…, 1995).

-

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением площади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей.

Малую Азию, Монголию, Гималаи, Японию, Китай, Северную Америку (Скворцов, 1981а).

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сызранский и Шигонский р-ны) и в Высоком (Кинельский, Кинель-Черкасский р-ны), Низменном (север Ставропольского р-на) и Сыртовом (Борский р-н, Бузулукский бор) Заволжье (Устинова, 1984; Гусева, Малиновская, 1993; Кин, Калмыкова, 2003).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.

Растет сосновых, сосново-широколиственных и лиственных лесах.

Список литературы Гвоздикоцветные (Caryophyllales, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae), гречихоцветные (Polygonales, Polygonaceae), кермековые (Plumbaginales, Limoniaceae), верескоцветные (Ericales, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae), первоцветные (Primulales, Primulaceae) и каперсоцветные (Capparales, Brassicaceae) в Красной книге Самарской области

- Виноградова В.М. Сем. 72. Ericaceae Juss. - Вересковые // Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1981. Т. 5. С. 40-52.

- Воронов Ю.Н. Сем. 45. Cruciferae Juss. Крестоцветные // Флора Юго-Востока европейской части СССР. Л., 1931. Т. 5. С. 373-463.

- Голуб В.Б., Лысенко Т.М., Саксонов С.В. Галофитная флора гидроморфных солончаков Самарской области // Самарская Лука: Бюл. 1996. № 8. С.299-302.

- Горелов М.С., Матвеев В.И., Симакова Н.С., Устинова А.А. Новые данные о флоре Куйбышевской области // Бот. журн. 1977. Т. 62. № 9. С. 1330-1331.

- Гусева Л.В., Малиновская Е.И. Растительность Бузулукского бора // Проблемы регионального природоведения. Самара, 1993. С. 57-59.