Hallux valgus: рентгенометрия костей стопы до и после хирургической коррекции

Автор: Алинагиев Бабек Джебраил Оглы, Теймурханлы Ф.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Результаты лечения 63 больных Hallux valgus изучены методом полипозиционной рентгенографии, которую выполняли до, после операции и на различных этапах фиксации аппаратом, а также в отдаленном периоде. У всех больных проводили рентгенометрические исследования. В зависимости от степени деформации первого луча больным производили различные виды остеотомий с фиксацией остеотомированных фрагментов устройством наружной фиксации. После устранения деформации отмечался длительный процесс перестройки в первой плюсневой кости, который можно разделить на два периода: ближайшие два месяца и год после окончания лечения. У 48 больных через год после окончания лечения процесс перестройки первой плюсневой кости был близок к завершению, были сформированы хорошо выраженные кортикальные пластинки, в области основания кости прослеживалась ячеистая структура, форма первой плюсневой кости приближалась к нормальной. У остальных больных процесс перестройки был незавершен, отмечались участки уплотнения в зонах остеотомий, кортикальная пластинка имела различную толщину и плотность, в области головки и основания кости ячеистая структура чередовалась с участками уплотнения и разрежения.

Оперативная коррекция, рентгенология

Короткий адрес: https://sciup.org/142121400

IDR: 142121400

Текст научной статьи Hallux valgus: рентгенометрия костей стопы до и после хирургической коррекции

Среди всех деформаций стоп отклонение первого пальца кнаружи в сочетании с другими деформациями составляет 13,2 % [7-9, 12]. По данным Н.А Циркуновой (1968), самой частой деформацией является распластанность переднего отдела стопы в сочетании с вальгусной деформацией первого пальца стопы (63,4 %) [5]. Почти во всех популяционных исследованиях выявлено, что вальгусная деформация первого пальца стопы чаще встречается у женщин и в среднем составляет 71,4 % [8, 9, 13, 15, 19, 20]. Однако данные археологических исследований свидетельствуют о том, что в 16-17 веках частота Hallus valgus была одинаково характерна как для мужчин, так и для женщин и объясняют большую распространенность данной патологии у женщин в настоящее время особенностями женской обуви [17, 18]. У мужчин статическая деформация стоп составляет 35,8 % [14]. В МКБ-10 деформации пальцев выделены отдельно в класс М 20.0. Наружное отклонение большого пальца (Hallus valgus) отнесено в подгруппу M 20.1. Методы лечения больных Hallux valgus, их клиническое обоснование, результаты применения различных методик достаточно хорошо представлены, тогда как рентгенологические аспекты регенерации и состояние костей стопы после оперативного лечения практически не изучены [1-4, 6, 10, 11, 16, 21, 22].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты лечения 63 больных Hallux val- нографии, которую выполняли до, после опера- gus изучены методом полипозиционной рентге- ции и на различных этапах фиксации аппаратом, а также в отдаленном периоде. Рентгенографию стопы производили в прямой, боковой и косых проекциях (при необходимости). Выраженность патологических изменений была связана с давностью заболевания и возрастом больных. Первая степень деформации была у 14 больных, вторая у 33, третья – у 16 пациентов. Женщины составили 92,2 %, мужчины 7,8 %.

В зависимости от степени деформации первого луча больным производили различные виды остеотомий: при первой степени - операция по Аустину (7 больных), при второй, третьей операция по Шеде-Логрошино (83 пациента) с фиксацией остеотомированных фрагментов устройством наружной фиксации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

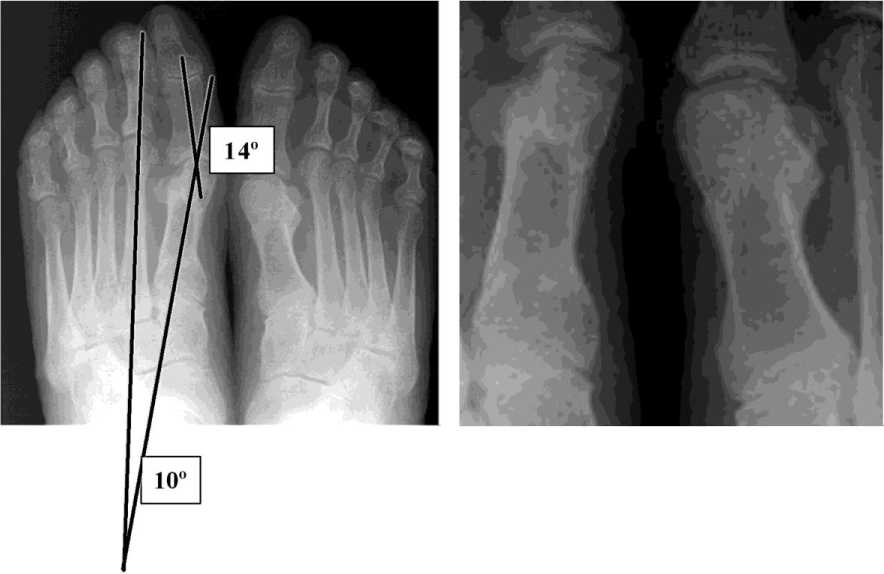

Рентгеновские проявления изменений костей переднего отдела стопы при Hallux valgus зависят от степени деформации, положения сесамовидных костей, состояния мягких тканей, опороспособно-сти стопы и носят типичный характер: увеличение межплюсневого угла, угла отведения большого пальца (рис. 1, а). Поперечный индекс Фридланда в зависимости от степени деформации увеличивался от 39-40 % при первой степени до 41-43 % при второй. При третьей степени продольный свод не выражен, отмечалась пронация большого пальца и часто его смещение под второй палец, выраженная протрузия головок средних плюсневых костей в подошвенную сторону (табл. 1).

У всех больных изменена форма головки первой плюсневой кости и положение сесамовидных костей. Головка первой плюсневой кости увеличена в размерах, имеет крупноячеистое строение, кортикальная пластинка первой плюсневой кости истончена, выражены проявления деформирующего артроза первого плюс-не-фалангового сустава, имеет место сужение суставной щели, субхондральный склероз основания фаланги первого пальца (рис. 1, б).

У 18 % больных имел место деформирую- щий артроз первой стадии, у 35 % второй. В 20 % случаев явных признаков деформирующего артроза не выявлено.

Таблица 1

Основные рентгеноанатомические параметры, характеризующие изменения стопы у больных Hallux valgus в зависимости от степени деформации

|

Изученные параметры |

Степень деформации |

||

|

первая |

вторая |

третья |

|

|

Отведение первого пальца кнаружи |

20-29º |

29-30º |

40º |

|

Отклонение первой плюсневой кости кнутри |

15-20º |

20-30º |

30º |

|

Поперечный индекс Фридланда |

39-40 % |

41-43 % |

43 % |

|

Увеличение угла дистальной суставной площадки плюсневой кости |

10,6 % |

60,5 % |

100 % |

|

Увеличение головки первой плюсневой кости |

23 % |

89 % |

100 % |

|

Изменение формы головки первой плюсневой кости |

100 % |

100 % |

100 % |

|

Зоны крупноячеистого строения |

15,1 % |

61 % |

73 % |

|

Протрузия головок плюсневых костей |

19 % |

||

|

Подвывих медиального сесамовидного комплекса |

78,8 % |

100 % |

|

|

Истончение кортикальной пластинки первой плюсневой кости |

5,7 % |

47 % |

63 % |

|

Субхондральный склероз основания проксимальной фаланги первого пальца |

54 % |

97 % |

|

б

Рис. 1. Рентгенограммы: а переднего отдела левой стопы больной К., 47 лет, Hallux valgus; б переднего отдела стоп больной А., 66 лет

У некоторых больных с выраженной деформацией головка первой плюсневой кости в медиальных отделах имела наиболее разреженную структуру, кортикальная пластинка по медиальной поверхности кости практически не прослеживалась, по латеральной – была более тонкой, чем в норме, но подчеркнуто склерозированной. Изменена также форма головок второй и третьей плюсневых костей (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма переднего отдела стоп больной М., 54 лет, двухсторонний Hallux valgus

У всех больных прослежена рентгенологическая картина изменений в костях стопы после операции, после демонтажа аппарата, у 57 % больных в отдаленном периоде. Послеоперационные изменения касались, прежде всего, положения первой плюсневой кости и основной фаланги первого пальца в силу изменения межплюсневого угла и угла отведения первого пальца, уменьшения индекса Фридланда, восстановления правильных взаимоотношений в первом плюсне-фаланговом суставе (рис. 3).

У всех больных наступило сращение фрагментов первой плюсневой кости, однако имели место рентгеноморфологические отличия в строении первой плюсневой кости у больных в зависимости от степени деформации и характера оперативного вмешательства (табл. 2).

Дистальный отдел кости по форме приближался к цилиндрическому, увеличивалась толщина кортикальной пластинки по внутренней поверхности, прослеживались зоны разрежения от удаленных стержней (рис. 4, а). Через два месяца после демонтажа аппарата перестройка кости в зоне остеотомии не завершена, отмечается уплотнение кортикальной пластинки по внутренней поверхности первой плюсневой кости, в области головки появляются участки мелкоячеистого строения (рис. 4, б).

При более выраженной деформации характер оперативного вмешательства и монтаж аппарата отличались от предыдущего случая (рис. 5, а, б).

Фиксация аппаратом у данного больного продолжалась 52 дня (средняя продолжительность фиксации при третьей степени деформации составила 48,4±3,5 дня).

После снятия аппарата отмечалось уменьшение плюсне-фалангового, плюсне-клиновидного углов, индекса Фридланда, восстанавливались взаимоотношения в первом плюсне-фаланговом суставе. В первой плюсневой кости и проксимальной фаланге первого пальца определялись округлые очаги разрежения от удаленных спиц и стержней. Контуры первой плюсневой кости имели выступы, в зонах остеотомий, которые хорошо просматривались, определялись участки повышенной плотности, кортикальная пластинка неодинаковой толщины и плотности (рис. 6).

Рис. 3. Рентгенограммы переднего отдела стоп больной Г., 38 лет, до и после операции

Таблица 2

Основные рентгеноанатомические параметры, характеризующие изменения стопы у больных Hallux valgus через 2-3 месяца после операции

|

Изученные параметры |

Степень деформации |

||

|

первая |

вторая |

третья |

|

|

Поперечный индекс Фридланда |

39-40 % |

40 % |

40 % |

|

Изменение формы головки первой плюсневой кости |

Уменьшение размеров, цилиндрическая форма |

||

|

Изменение структуры головки первой плюсневой кости |

Появление участков мелкоячеистого строения |

||

|

Кортикальная пластинка первой плюсневой кости по внутренней поверхности |

Увеличение толщины, уплотнение |

||

|

Перестройка кости в зоне остеотомии |

Не завершена |

||

|

Восстановление правильных взаимоотношений в первом плюсне-фаланговом сочленении |

100 % |

98 % |

98 % |

б

Рис. 4. Рентгенограммы переднего отдела стоп больной Г., 38 лет: а после снятия аппарата; б через два месяца после снятия аппарата

а б

Рис. 5. Рентгенограмма переднего отдела стоп больного Н., 68 лет: а до лечения; б через 8 дней после операции

а б

Рис. 6. Рентгенограмма переднего отдела стоп больного Н., 68 лет: а через 52 дня после фиксации и снятия аппарата; б фрагмент рентгенограммы

Через год сохраняются достигнутые во время операции соотношения костей стопы, нормальный межплюсневый и плюснефаланговый углы. Первая плюсневая кость приближается по своей форме к нормальной, в области основания и головки ячеистая структура. На правой плюсневой кости полностью произошла перестройка в области проксимальной остеотомии, слева в зоне остеотомии сохраняются участки уплотнения. Следует отметить, что процессы пере- стройки в первой плюсневой кости и ремоделирование ее формы быстрее протекали у больных с минимальным диастазом между фрагментами. Кортикальная пластинка обеих плюсневых костей восстановлена, с медиальной стороны имеет несколько большую толщину, чем до лечения.

У четырех больных определялся субхондральный склероз в области основания проксимальной фаланги первого пальца (рис. 7).

Результаты работы показали, что изменения костей стопы у больных Hallux valgus характеризуются не только изменением анатомических взаимоотношений, но и различными рентгеноморфологическими проявлениями нарушения биомеханики стопы, выявленными не только в первой, но и других плюсневых костях. После устранения деформации отмечается длительный процесс перестройки в первой плюсневой кости, который можно разделить на два периода: бли- жайшие два месяца и год после окончания лечения. У 76,6 % (69 больных) больных через год после окончания лечения процесс перестройки первой плюсневой кости был близок к завершению, были сформированы хорошо выраженные кортикальные пластинки, в области основания кости прослеживалась ячеистая структура, форма первой плюсневой кости приближалась к нормальной. У 21 больного (23,4 %) процесс перестройки был незавершен, отмечались участки уплотнения в зонах остеотомий, кортикальная пластинка имела различную толщину и плотность, в области головки и основания кости ячеистая структура чередовалась с участками уплотнения и разрежения. Такая картина имела место, как правило, у больных с третьей степенью деформации. Процесс перестройки в зоне остеотомии был замедлен у больных, когда диастаз между фрагментами первой плюсневой кости превышал 2-3 мм.

Таблица 3

Основные рентгеноанатомические параметры, характеризующие изменения стопы у больных Hallux valgus через 1 год после операции

|

Изученные параметры |

Степень деформации |

||

|

первая |

вторая |

третья |

|

|

Поперечный индекс Фридланда |

39-40 % |

40 % |

40 % |

|

Форма головки первой плюсневой кости |

Приближена к нормальной |

В 10 % имеет неправильную форму |

|

|

Структура головки первой плюсневой кости |

У 26 больных мелкоячеистая структура, у 10 с участками уплотнения и разрежения |

||

|

Кортикальная пластинка первой плюсневой кости по внутренней поверхности |

Увеличение толщины, уплотнение |

||

|

Перестройка кости в зоне остеотомии |

В области проксимальной завершена, в области дистальной в 23,8 % сохраняются участки уплотнения и разрежения |

||

|

Восстановление правильных взаимоотношений в первом плюсне-фаланговом сочленении |

100 % |

98 % |

98 % |

а б

Рис. 7. Рентгенограмма переднего отдела стоп больного Н., 68 лет: а через 1 год 2 месяца после окончания лечения; б увеличенный фрагмент рентгенограммы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выраженность рентгеноморфологических изменений в костях стопы при Hallux valgus зависит от степени деформации, а процессы перестройки при устранении вальгусной деформации первого пальца после остеотомии первой плюсневой кости более активно протекают при хорошей адаптации фрагментов плюсневой кости. Диастаз между фрагментами в 2-3 мм замедляет процесс сраще- ния и формирования нормальной структуры кости. Полученные данные могут использоваться для оценки результатов лечения, для планирования реабилитационных мероприятий, поскольку выявленные отклонения в течении процессов перестройки в костях стопы коррелировали с клиническими данными, касающимися опорной функции, болевых ощущений.