Характер течения плоскоклеточных карцином головы и шеи в зависимости от морфологических особенностей исходной опухоли

Автор: Бычков В.А., Бондарь Л.Н., Чойнзонов Е.Л., Перельмутер В.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - анализ ассоциации 5 типов клеточных структур плоскоклеточных карцином головы и шеи с основными клинико-мофологическими характеристиками злокачественного новообразования. Материал и методы. У74 пациентов проводилась оценка основных клинических характеристик опухолевого заболевания и морфологических особенностей строения исходной опухоли. Результаты. У пациентов с метастатическим поражением лимфоузлов шеи в первичной опухоли чаще встречались одиночно расположенные опухолевые клетки и структуры, образованные полиморфными клетками, в сравнении с пациентами с интактными лимфоузлами. Кроме того, выраженность воспалительной реакции в первой группе была значимо ниже. Заключение. Учет морфологической гетерогенности опухоли позволяет делать предположение о характере течения плоскоклеточных карцином головы и шеи.

Внутриопухолевая гетерогенность, морфология, лимфогенное метастазирование, опухоли головы и шеи, воспаление

Короткий адрес: https://sciup.org/140254103

IDR: 140254103 | УДК: 617.51/.53-006.61-036.1-092 | DOI: 10.21294/18144861-2017-16-2-20-26

Текст научной статьи Характер течения плоскоклеточных карцином головы и шеи в зависимости от морфологических особенностей исходной опухоли

Плоскоклеточная карцинома – одна из наиболее часто встречающихся опухолей слизистой оболочки органов головы и шеи, находящаяся на 6-м месте в общемировой структуре онкологической патологии, в год регистрируется около 500 000 новых случаев [1–4]. У 40–60 % пациентов в первые два года после оперативного вмешательства возникают рецидивы, у 20 % – метастазы в регионарные лимфоузлы и гематогенные метастазы в легкие, кости и печень [5–7]. В последнее время наблюдаются определенные успехи в лечении больных со злокачественными опухолями головы и шеи, однако уровень общей 5-летней выживаемости не превышает 50 % [8].

Основными факторами злокачественности являются два взаимосвязанных процесса: инвазия опухоли в окружающие ткани и его метастатический потенциал. В соответствии с рекомендациями ВОЗ (2005) плоскоклеточный рак головы и шеи делят на высоко-, умеренно- и низкодифференцированные опухоли. Показано, что низкодифференцированный рак метастази- рует чаще и является неблагоприятным прогностическим фактором [9, 10]. Зачастую оценка степени дифференцировки вызывает затруднения, поскольку в части случаев наблюдается сочетание клеточных структур высокой и низкой дифференцировки. Для решения проблемы морфологической гетерогенности было предложено каждую опухоль оценивать по наличию устойчивых клеточных образований: структуры с ороговением (I тип), с клетками базалоидного и шиповатого типов без ороговения (II тип), с клетками базалоидного типа (III тип), структуры с выраженным клеточным полиморфизмом (IV тип) и одиночные опухолевые клетки (V тип) [11]. Структуры I и II типа являлись высокодифференцированными, в то время как структуры III, IV и V типов рассматривались как низкодифференцированные, причем отмечается уменьшение степени дифференцировки от структуры III типа к структуре V типа. Каждая опухоль характеризовалась собственным набором структур разной степени дифференцировки.

Целью исследования явилась оценка ассоциации 5 типов структур с основными клинико-мофо-логическими характеристиками плоскоклеточных карцином головы и шеи.

Материал и методы

Материалом исследования служили срезы опухоли от 74 пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи T1-4N0- 3 M0 стадии различных локализаций (табл. 1), получавших лечение в НИИ онкологии Томского НИМЦ в 2007–16 гг. Поражение гортани диагностировано у 19 (25,7 %) пациентов, языка – у 18 (24,3 %), нижней губы – у 13 (17,6 %), дна полости рта – у 7 (9,5 %), ротоглотки – у 6 (8,1 %), гортаноглотки – у 5 (6,8 %), по 2 (2,7 %) больных было с опухолями щеки и альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти. Во всех случаях диагноз верифицирован морфологически. Никто из пациентов специфического лечения до взятия образцов опухоли не получал. Исследование проходило в соответствии с Хельсинкской Декларацией 1964 г. (исправленной в 1975 и 1983 гг.) и с разрешения локального этического комитета института, все пациенты подписали информированное согласие на исследование.

Сбор и анализ клинико-морфологических данных были осуществлены по данным канцер-регистра, базы данных отделения патанатомии и цитологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, а также по данным амбулаторных карт. Были изучены следующие параметры: пол, распространенность опухоли (критерий T по классификации TNM), наличие и количество метастатически пораженных региональных лимфоузлов (критерий N по классификации TNM), ороговение опухоли, наличие инвазии в подлежащие структуры.

Выраженность воспалительного инфильтрата оценивалась в процентах от площади стромы, инфильтрированной лимфоцитами, согласно рекомендациям Международной рабочей группы [12]. Анализ морфологической гетерогенности плоскоклеточных карцином проводился методом световой микроскопии на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином.

таблица 1

характеристика клинического материала

|

Параметр Число больных (n=74) |

|

|

Пол |

|

|

Мужчины |

48 (64,8 %) |

|

Женщины |

26 (35,2 %) |

|

Критерий Т |

|

|

Т 1 |

4 (5,4 %) |

|

Т2 |

11 (14,9 %) |

|

Т3 |

38 (51,4 %) |

|

Т4 |

21 (28,4 %) |

|

Критерий N |

|

|

N |

43 (58,1 %) |

|

N |

31 (41,9 %) |

|

Количество пораженных лимфоузлов |

|

|

0 |

43 (58,1 %) |

|

1 |

9 (12,2 %) |

|

2 |

12 (16,2 %) |

|

3 |

6 (8,1 %) |

|

4 и > |

4 (5,4 %) |

|

Степень дифференцировки опухоли |

|

|

Высокая |

15 (20,9 %) |

|

Умеренная |

47 (63,5 %) |

|

Низкая |

12 (16,2 %) |

|

Ороговение |

|

|

Нет |

17 (22,9 %) |

|

Есть |

57 (77,1 %) |

|

Инвазия окружающих структур |

|

|

Нет |

55 (74,3 %) |

|

Есть |

19 (25,7 %) |

Для проверки статистически значимой разницы результатов в исследуемых группах использовались корреляционный анализ Спирмена и непараметрические критерии Фишера, Манна – Уитни и Краскела – Уоллиса при помощи программы Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение

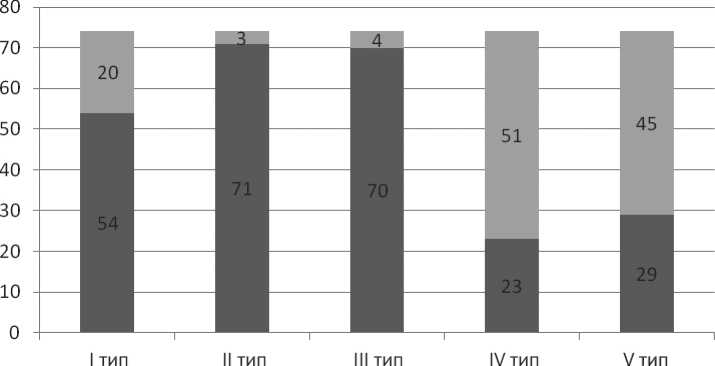

На рис. 1 представлена частота встречаемости различных типов структур у больных, включенных в исследование. Практически в каждой опу-

■ Наличие структуры ■ Отсутствие структуры

Рис. 1. Количество случаев с наличием различных типов структур в плоскоклеточных карциномах

таблица 2

ассоциация 5 типов клеточных структур с клинико-морфологическими характеристиками опухоли

При этом наблюдается корреляция наличия в конкретной опухоли высокодифференцированных структур I и II типов (R=0,34; p=0,0032), а также низкодифференцированных структур IV и V типов (R=0,36; p=0,0018). Корреляция между наличием структур I и II типов, с одной стороны, и IV и V типов - с другой отсутствовала. Эти данные свидетельствуют о том, что часть структур I типа неизбежно становятся структурами II типа, а структуры IV типа – структурами V типа. В то же время дедифференцировка клеточных элементов не является линейной и обязательной. Видимо, поэтому отсутствует корреляция между наличием высоко- и низкодифференцированных структур. В то же время структуры IV типа обнаруживались чаще в ороговевающих опухолях, чем в неороговевающих. Не исключено, что в структурах I типа скорее происходят изменения, обусловливающие клеточный полиморфизм. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В табл. 2 приведены частоты встречаемости изучаемых структур в зависимости от основных клинико-морфологических характеристик опухоли. У пациентов с более распространенным процессом (T3–4) структуры IV типа наблюдаются значимо чаще. Кроме того, обращает на себя внимание выраженная ассоциация наличия в опухоли структур IV и V типов с поражением лимфоузлов метастазами: такие опухоли метастазируют в среднем в 2 раза чаще. Следует отметить, что наличие в опухолях структур III типа, которые рассматриваются как признак низкой дифференцировки, не связано ни со значениями Т, ни с лимфогенным метастазированием.

По данным литературы, на поздних этапах развития опухоли в результате отбора образуются все более агрессивные клоны клеток. Очень часто процесс образования новых клонов сопровождается снижением их дифференцировки (анаплазией) и повышением пролиферативной активности [13]. Структуры IV типа как раз и представлены низкодифференцированными высокополиморфными опухолевыми клетками.

При выраженной анаплазии могут утрачиваться черты эпителиальных клеток, и опухолевая клетка приобретает вид мезенхимальной. Такой процесс был назван эпителиально-мезенхимальным переходом, при этом происходит потеря контактов с соседними клетками, трансформированная опухолевая клетка обосабливается и приобретает способность к локомоции и диссеминации по организму [14–16].

Циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) в кровеносных и лимфатических сосудах могут быть представлены либо одиночными клетками, либо в виде кластеров, причем последним приписывают таблица 3

Уровень воспалительной инфильтрации в опухоли в зависимости от клинико-морфологических характеристик и наличия определенных типов структур

Еще одним важным аспектом работы было определение особенностей ответной реакции иммунной системы у пациентов в зависимости от морфологической гетерогенности опухоли и других характеристик, которая оценивалась по выраженности и типу клеток воспалительного инфильтрата (табл. 2, 3). Примечательно, что уровень воспалительной реакции был сниженным в карциномах с наличием одиночных опухолевых клеток (V тип структур) и у пациентов с поражением регионарных лимфоузлов метастазами. При этом приблизительно в 3/4 случаев инфильтрат был лимфоидным. По данным литературы, основными клетками воспалительного инфильтрата являются лимфоциты (TILs – tumor infiltrating lymphocytes). Снижение уровня TILs в строме карциномы свидетельствует о подавлении местного и системного иммунного ответа, что является неблагоприятным фактором [19, 20]. Большое значение с точки зрения прогрессии опухоли имеет поляризация иммунного ответа либо в сторону Тh1-, либо в сторону Тh2-пути, что определяется набором цитокинов, синтезируемых макрофагами, дендритными клетками и непосредственно лимфоцитами [21, 22]. Тh1 тип иммунного ответа ассоциирован с противоопухолевыми эффектами, Тh2 тип – с опухолевой прогрессией [23, 24].

Обнаруженная в результате исследования связь между наличием дискретных клеток опухоли и меньшей лимфоидной инфильтрацией стромы, с одной стороны, и поражением лимфатических узлов – с другой свидетельствует о значимой роли иммунно-воспалительных реакций в возникновении лимфогенного метастазирования плоскоклеточных карцином. Случаи с наличием дискретных опухолевых клеток и незначительной лимфоидной инфильтрацией стромы можно рассматривать как оптимальные объекты для изучения подробной клеточной и цитокиновой характеристики иммунно-воспалительных реакций, способствующих появлению дискретных опухолевых клеток и их характеристики как эффективных «семян» и других ключевых событий лимфогенного метастазирования.

Заключение

Метастазирование наряду с инвазией в подлежащие ткани является основным фактором злокачественности опухолей, поэтому определение простых признаков неблагоприятного течения онкологического заболевания является чрезвычайно актуальной задачей. Учет морфологической гетерогенности опухолей путем оценки наличия 5 типов морфологических структур дает дополнительную информацию в сравнении с традиционной оценкой степени дифференцировки опухоли. В нашей работе обнаружена выраженная связь наличия одиночно расположенных опухолевых клеток и структур, образованных полиморфными клетками, а также слабо выраженной лимфоидной инфильтрацией стромы, с лимфогенным метастазированием. Эти

Список литературы Характер течения плоскоклеточных карцином головы и шеи в зависимости от морфологических особенностей исходной опухоли

- Stewart B.W., Wild C.P. World Cancer Report 2014. International Agency for Research on Cancer. 2014; 953

- Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics 2015. CACancer J Clin. 2015 Jan-Feb; 65 (1): 5-29. DOI: 10.3322/caac.21254

- Писарева Л.Ф., Чойнзонов Е.Л., Турина И.Н., Одинцова И.Н., Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф., Юдин С.В., Косых Н.Э. Онкоэпидемиологические исследования в регионе Сибири и Дальнего Востока. Дальневосточный медицинский журнал. 2005; 1: 51-55

- Тахауов Р.М., Чойнзонов Е.Л., Писарева Л.Ф., Карпов А.Б., Одинцова И.Н. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Томской области. Здравоохранение Российской Федерации. 2003; 2: 30-32

- Grandis J.R., Pietenpol J.A., Greenberger J.S., Pelroy R.A., Mohla S. Head and neck cancer: meeting summary and research opportunities. Cancer Res. 2004 Nov 1; 64 (21): 8126-9