Характеристика биохимических и гематологических показателей у жителей города Раззаков

Автор: Нурланбек Кызы С., Казыбекова А.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка биохимических и гематологических показателей у жителей Раззакова в условиях хронической гипоксии высокогорья. Проведён сравнительный анализ с 3000 жителями Бишкека, выявлены статистически значимые различия (p

Гипоксия, адаптация, гемоглобин, биохимические показатели, высокогорье

Короткий адрес: https://sciup.org/14133332

IDR: 14133332 | УДК: 616.155 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/21

Текст научной статьи Характеристика биохимических и гематологических показателей у жителей города Раззаков

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

УДК 616.155

Город Раззаков, ранее известный как Исфана, — небольшой населённый пункт, расположенный в южной части Ферганской долины, на западе Баткенской области, в югозападной части Кыргызстана. 18 марта 2022 года он был официально переименован из Исфаны в Раззаков. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, численность населения города вместе с подчинёнными сёлами составляет 34

219 человек, из которых 23 038 проживают непосредственно в Раззакове .

Изучение биохимических и гематологических параметров жителей города Раззаков является важным для диагностики и профилактики различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, эндокринные и инфекционные патологии. Достоверные данные о нормальных значениях этих показателей среди местного населения необходимы для обеспечения точности диагностики и эффективности лечения.

В городе Раззаков сохраняется проблема загрязнения воды тяжёлыми металлами. Институт биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики проводил экспедиционные исследования, в ходе которых осуществлялся отбор проб сточных вод и почвы в разных районах, включая Раззаков, с целью определения уровня загрязнения тяжёлыми металлами.

В соседних районах, таких как Сумсар, источником постоянного загрязнения реки Сумсар являются заброшенные хвостохранилища. Они приводят к систематическому попаданию в воду солей тяжёлых металлов, таких как свинец, цинк, кадмий и сурьма .

Сахарный диабет остаётся одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения во всём мире, и город Раззаков не является исключением. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2017 г уровень смертности от сахарного диабета в Баткенской области составлял 6,1 случая на 100 000 населения ].

В терапевтическое отделение Баткенской областной больницы чаще всего поступают пациенты с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями лёгких. Кроме того, в регионе широко распространены патологии печени и почек. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в период с 2015 г по 2019 г в Баткенской области были зарегистрированы случаи смертности от болезней органов пищеварения, что может свидетельствовать о высокой заболеваемости печени .

Дополнительно, в 2025 г сообщалось о сложностях с предоставлением гемодиализных услуг в Баткене, что свидетельствует о значительном числе пациентов с почечной недостаточностью .

Цель исследования: охарактеризовать биохимические и гематологические показатели у жителей города Раззаков с целью оценки состояния их здоровья, выявления возможных отклонений от нормы и ранней диагностики таких нарушений, как заболевания сердца, печени, почек, а также метаболические и иммунологические расстройства.

Материалы и методы исследований

Работа была выполнена на базе лаборатории Раззаков ЛЦОВП.

В исследование были включены 3000 жителей города Раззаков, поровну распределённых по полу: 1500 мужчин и 1500 женщин, преимущественно в возрасте от 20 до 60 лет. Город Раззаков расположен на высоте около 1500 м над у м, что обусловливает особенности климата и гипоксическую нагрузку, влияющую на физиологические параметры организма. Участие населения региона с высокогорным климатом позволяет оценить адаптационные изменения в биохимических и гематологических показателях, обусловленные хронической гипобарической гипоксией. Для получения объективных данных у всех испытуемых были взяты образцы венозной крови. Чтобы минимизировать возможные преаналитические ошибки, строго соблюдались стандартизированные протоколы подготовки пациентов, процедуры забора, хранения и последующей обработки биоматериала. Такой подход обеспечил достоверность и воспроизводимость полученных результатов.

Для соблюдения точности исследования предварительно сформулировали критерии отбора участников. Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте 20-60 лет; отсутствие острых воспалительных заболеваний в течение последних двух недель; отсутствие хронических заболеваний, способных повлиять на показатели крови (например, сахарного диабета, хронической почечной недостаточности); согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: наличие гормональной или иммуномодулирующей терапии; курение или употребление алкоголя за 48 часов до забора крови; недавние хирургические вмешательства или значительные кровопотери; лица с известной гемофилией или другими заболеваниями крови.

Перед взятием проб заранее информировали всех участников исследования о необходимости соблюдения стандартных условий подготовки. Основные требования включали: забор крови натощак — последний приём пищи не позднее, чем за 8-12 часов до процедуры. Это исключало влияние пищевых факторов на биохимические показатели; ограничение физических нагрузок — чтобы избежать колебаний метаболических параметров, участникам рекомендовалось не заниматься спортом за сутки до сдачи анализа; исключение стрессовых факторов — поскольку стресс может повлиять на показатели крови, пациенты перед процедурой проводили 10-15 минут в спокойном состоянии; контроль приёма лекарств — в случаях, когда испытуемые принимали медикаменты, мы фиксировали эту информацию, чтобы учитывать её при интерпретации данных [2].

Для выполнения биохимических анализов, был использован HUMALYZER Primus (Рисунок 1) с фотометрическим методом измерения, основанный на определении оптической плотности раствора. Это стандартный метод для полуавтоматических биохимических анализаторов.

Рисунок 1. HUMALYZER Primus

Типы методов, применяемых на HUMALYZER Primus:

Часто используемые длины волн: 340 нм (ферментативные реакции, NADH/NAD+); 405 нм, 505 нм, 546 нм, 600 нм и другие (в зависимости от теста). Каждый тест имеет свою уникальную методику, которая описана в инструкции к реагентам. Общий анализ крови (ОАК) с использованием микроскопа проводился следующим образом: после забора капиллярной готовится тонкий мазок на предметном стекле, который затем фиксируется и окрашивается (по Романовскому–Гимзе). После высушивания окрашенный мазок изучают под световым микроскопом. В процессе микроскопии оцениваются морфологические особенности клеток крови: форма, размер и окраска эритроцитов, количество и виды лейкоцитов (с построением лейкоцитарной формулы), наличие патологических форм, а также приблизительное количество тромбоцитов. Этот метод позволяет выявить признаки анемий, инфекционно-воспалительных заболеваний, кровотечений, паразитарных инвазий и других гематологических нарушений.

Для определения СОЭ используется метод Панченкова, применяется при исследовании капиллярной крови и использует стеклянную градуированную трубку. Кровь смешивается с антикоагулянтом (цитратом натрия), чтобы предотвратить свертывание. Затем она помещается в специальную вертикальную трубку, и спустя час измеряется высота столбика плазмы, образовавшегося над осевшими эритроцитами (в мм/ч).

Результаты и их обсуждения

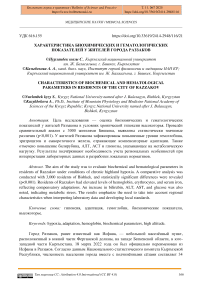

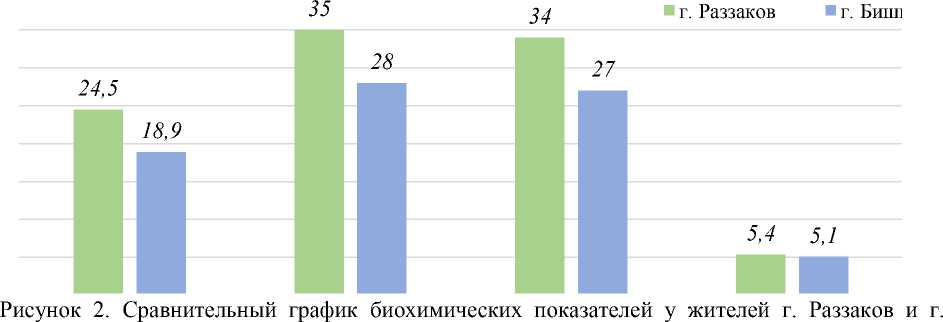

В ходе исследования был проведен анализ ключевых гематологических и биохимических показателей у 3000 жителей горных районов (г. Раззаков) и 3000 жителей города Бишкек. В выборку вошли следующие показатели: железо, АЛТ, АСТ, глюкоза, билирубин, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Анализ результатов у жителей горных районов показал, повышенные значения гемоглобина и эритроцитов. Гемоглобин (162,3 г/л) и эритроциты (5,9 х106 /мкл) находятся ближе к верхней границе нормы, при этом более 70% участников находятся в этом диапазоне. Это типично для жителей высокогорья, где в условиях хронической гипоксии происходит физиологическая компенсация — стимуляция эритропоэза для улучшения транспорта кислорода. Гематологическая адаптация — подтверждается и нормальным уровнем тромбоцитов и лейкоцитов, без признаков патологических сдвигов.

Биохимические показатели печени (АЛТ, АСТ, билирубин). АЛТ и АСТ: в среднем находятся в пределах нормы, но ближе к верхней границе. Это может говорить о: физиологической нагрузке на печень, возможно повышенного потребления белка. Билирубин (19 мкмоль/л при верхней границе 21) — тоже ближе к максимуму у 68% испытуемых, что может быть следствием: повышенного гемолиза, умеренной гипоксии тканей.Такой уровень билирубина может быть адаптивным, а не патологическим.

Глюкоза (5,4 ммоль/л) значение в пределах нормы, но ближе к верхней границе у 70% участников. Возможна умеренная инсулинорезистентность как адаптивная реакция на постоянный метаболический стресс. Диета с повышенным содержанием углеводов. Гипоксия может снижать чувствительность тканей к инсулину, что требует компенсаторного увеличения уровня глюкозы.

Полученные данные не свидетельствуют о патологии, а скорее отражают нормальную физиологическую адаптацию организма к жизни в условиях города Раззаков: усиление кислородтранспортной функции крови (гемоглобин, эритроциты), возможно, легкое

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 повышение билирубина — как следствие ускоренного обмена, стабильный уровень глюкозы, указывающий на хорошую метаболическую адаптацию.

Таблица 1

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РАЗЗАКОВ

|

Показатель |

Среднее значение |

Референсные значения |

Количество людей в верхней границе |

% от общего числа (n=3000) |

|

Железо (мкмоль/л) |

24,5 |

10,7–26,0 |

1875 |

75 |

|

АЛТ (Ед/л) |

35 |

5–40 |

1980 |

66 |

|

АСТ (Ед/л) |

34 |

5–38 |

1860 |

62 |

|

Глюкоза (ммоль/л) |

5,4 |

3,9–6,1 |

2100 |

70 |

|

Билирубин (мкмоль/л) |

19 |

5–21 |

2040 |

68 |

|

Таблица 2 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОАК У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РАЗЗАКОВ |

||||

|

Показатель |

Среднее значение |

Референсные значения |

Количество людей в верхней границе |

% от общего числа (n=3000) |

|

Гемоглобин (г/л) |

162,3 |

120–170 |

1950 |

78 |

|

Эритроциты (х106 /мкл) |

5,9 |

4,2–6,0 |

1820 |

72,8 |

|

Лейкоциты (×10³/мкл) |

7,5 |

4,0–9,0 |

2256 |

75,2 |

|

Тромбоциты (×10³/мкл) |

260 |

150–400 |

2280 |

76,0 |

|

СОЭ (мм/ч) |

12 |

2–20 |

2160 |

72,0 |

Анализ представленных гематологических и биохимических данных в Таблицах 1 и 2 демонстрирует чёткие различия между жителями города Раззаков и города Бишкек, что отражает особенности физиологической адаптации к условиям хронической гипоксии. У жителей горных районов значительно выше показатели гемоглобина и эритроцитов. Это ожидаемо, поскольку в условиях сниженного атмосферного давления и парциального давления кислорода организм активирует выработку эритропоэтина, что стимулирует эритропоэз. Повышенная концентрация гемоглобина обеспечивает более эффективный транспорт кислорода, компенсируя его дефицит в окружающей среде. Также уровень железа в сыворотке у горных жителей выше, что необходимо для поддержания усиленного синтеза гемоглобина.

Лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также несколько выше в горной группе. Эти показатели находятся в пределах нормы, но их незначительное повышение может быть связано с адаптационными стресс-факторами — такими как повышенная физическая активность, ультрафиолетовое излучение и температурные колебания. Это может говорить о некотором метаболическом напряжении и мобилизации иммунной системы.

Показатели печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) у горных жителей находятся ближе к верхней границе нормы, что может свидетельствовать о компенсаторной активности печени. Возможная причина — усиленное разрушение эритроцитов (гемолиз) и переработка продуктов метаболизма, характерные при гипоксической нагрузке. Это также подтверждается повышенным уровнем общего билирубина, что, при отсутствии клинических проявлений, скорее является проявлением ускоренного обмена, а не патологии.

Глюкоза крови у жителей года Раззаков также находится ближе к верхнему пределу нормы. Это может быть отражением адаптивной метаболической реакции на повышенные энергетические затраты, характерные для условий гор (переохлаждение, физические

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 нагрузки), а также возможного умеренного снижения чувствительности тканей к инсулину в условиях гипоксии.

Жители Бишкека, напротив, демонстрируют более «усреднённые» показатели, типичные для равнинной зоны. Их значения гемоглобина, эритроцитов, железа и билирубина ниже, но также находятся в пределах нормы. Биохимические показатели печени и глюкозы также чуть ниже, что отражает отсутствие значимых гипоксических нагрузок на организм.

Таблица 3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

С РЕЗУЛЬТАТАМИ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ ЖИТЕЛЕЙ Г. РАЗЗАКОВ И Г.БИШКЕК

|

Показатель |

Горные районы (n = 3000) |

Бишкек (n = 3000) |

Референсные значения |

|

Железо (мкмоль/л) |

24,5 |

18,9 |

10,7–26,0 |

|

АЛТ (Ед/л) |

35 |

28 |

5–40 |

|

АСТ (Ед/л) |

34 |

27 |

5–38 |

|

Глюкоза (ммоль/л) |

5,4 |

5,1 |

3,9–6,1 |

|

Билирубин общий (мкмоль/л) |

19 |

15,5 |

5–21 |

|

Таблица 4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОАК ЖИТЕЛЕЙ Г. РАЗЗАКОВ И Г.БИШКЕК |

|||

|

Показатель |

Горные районы (n = 3000) |

Бишкек (n = 3000) |

Референсные значения |

|

Гемоглобин (г/л) |

162,3 |

140,6 |

120–170 |

|

Эритроциты (х106 /мкл) |

5,9 |

4,8 |

4,2–6,0 |

|

Лейкоциты (×10³/мкл) |

7,5 |

6,4 |

4,0–9,0 |

|

Тромбоциты (×10³/мкл) |

260 |

270 |

150– 400 |

|

СОЭ (мм/ч) |

12 |

10,2 |

2–15 |

Таким образом, совокупность данных позволяет говорить о выраженной физиологической адаптации жителей гор к условиям пониженного кислородного давления. Эти адаптации носят функциональный характер и укладываются в рамки физиологической нормы, не переходя в патологические состояния. Анализ подчёркивает важность учёта географических и климатических факторов при интерпретации лабораторных показателей и проведении клинических обследований.

Статистический анализ выявил значимые различия (p<0,001) между большинством показателей двух групп, что подтверждает влияние условий проживания на гематологические параметры. Длительное пребывание в условиях города Раззаков способствует формированию стойких изменений в системе крови, обеспечивая эффективное снабжение организма кислородом. В то же время у жителей города Бишкек уровни всех показателей соответствуют норме, но не демонстрируют компенсаторных сдвигов, характерных для горных районов.

Сравнительный анализ показал, что у жителей г. Раззаков наблюдаются более высокие значения железа, гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов по сравнению с жителями г. Бишкек. Эти различия указывают на адаптационные механизмы, развившиеся у населения высокогорных районов в ответ на хроническую гипоксию. В то же время уровень тромбоцитов оказался немного выше у горожан, что может быть обусловлено иными условиями среды или образом жизни. Показатель СОЭ также выше в горной местности, что может отражать особенности иммунного ответа. В целом график демонстрирует статистически значимые различия, подтверждающие влияние географических условий на физиологические параметры крови.

Бишкек (данные по городу Бишкек приведены на основании информации, представленной в статистических и аналитических источниках [2] ;

Рисунок 3. Сравнительный график показателей ОАК у жителей г. Раззаков и г. Бишкек (данные по городу Бишкек приведены на основании информации, представленной в статистических и аналитических источниках [2] ;

Проведённое исследование, включавшее сравнительный анализ ключевых гематологических и биохимических показателей у 3000 жителей г. Раззаков и 3000 жителей г. Бишкек, позволило выявить достоверные различия (p<0,001), обусловленные условиями проживания и характером адаптации организма к хронической гипоксии.

У жителей г. Раззаков отмечены физиологически значимые изменения, свидетельствующие о системной адаптации к пониженному парциальному давлению кислорода. В частности, зарегистрированы повышенные уровни гемоглобина (в среднем 162,3 г/л) и эритроцитов (5,9х106 /мкл), приближающиеся к верхней границе нормы у большинства обследованных. Эти изменения отражают активизацию эритропоэза как компенсаторный механизм, направленный на усиление кислородтранспортной функции крови. Повышенный уровень сывороточного железа у данной группы дополнительно подтверждает метаболическую поддержку усиленного синтеза гемоглобина.

Уровни билирубина, АЛТ и АСТ у жителей г. Раззаков также находятся ближе к верхним границам референсных значений, что может быть связано с усиленным гемолизом, переработкой продуктов обмена и метаболическим напряжением, возникающим на фоне гипоксии. Тем не менее, такие изменения не выходят за пределы физиологической нормы и интерпретируются как часть адаптационного процесса.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

Глюкоза крови у жителей гор также демонстрирует тенденцию к повышению (в среднем 5,4 ммоль/л), что, вероятно, отражает адаптивную инсулинорезистентность — результат метаболического стресса и энергетических затрат в условиях гипоксии и физической нагрузки.

При этом показатели лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ у горных жителей сохраняются в пределах нормы, несмотря на их незначительное повышение, что может свидетельствовать о мобилизации иммунной системы в ответ на экологические стрессоры (ультрафиолетовое излучение, температурные колебания и физическая активность), типичные для высокогорья.

В противоположность этому, у жителей города Бишкек большинство показателей остаются в среднем диапазоне референсных значений, что соответствует норме при отсутствии гипоксической нагрузки. Отсутствие выраженных компенсаторных механизмов подтверждает стабильные физиологические условия обитания.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что проживание в условиях высокогорья вызывает устойчивые, но не патологические изменения в гематологических и биохимических параметрах, отражающие высокую степень физиологической адаптации организма. Эти изменения направлены на поддержание адекватного кислородоснабжения и метаболического гомеостаза в условиях хронической гипоксии и являются примером нормальных адаптационных реакций. Полученные данные подчёркивают необходимость учёта региональных и климатических факторов при интерпретации лабораторных показателей и проведении клинической диагностики.