Характеристика бриокомпонента лесной растительности Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия)

Автор: Широких Павел Сергеевич, Тания Инга Васильевна, Суворов Александр Владимирович, Ямалов Сергей Маратович, Акатова Татьяна Владимировна, Баишева Эльвира Закирьяновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения мохообразных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия), относящиеся к порядку Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis Passarge 1981 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger et Vlieger 1937. Выявлено 96 видов мохообразных, относящихся к 56 родам из 28 семействам. Наибольшее количество мохообразных (50-60 видов) выявлено в пихтово-буковых лесах, расположенных в среднем и верхнем высотных поясах. В широколиственных буково-грабовых лесах нижнего лесного пояса и буковых мертвопокровных лесах, сформировавшихся вблизи верхней границы леса, видовое богатство бриокомпонента ниже (31-32 вида). Наименьшее количество бриокомпонента выявлено в пойменных ольховых лесах (16-26 видов). Характерной чертой широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесов нижнего и среднего лесного поясов является многочисленная группа эпифитных и эпилитных видов, требовательных к условиям увлажнения.

Мохообразные, видовое разнообразие, лесная растительность, абхазия

Короткий адрес: https://sciup.org/148205320

IDR: 148205320 | УДК: 581.5+508.753

Текст научной статьи Характеристика бриокомпонента лесной растительности Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия)

исследования – выявить разнообразие и фито-ценотическую приуроченность мохообразных в наиболее широко распространенных лесных сообществах РРНП и оценить возможность их применения для флористической классификации лесной растительности.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

РРНП занимает 39 тыс. га и располагается на южных отрогах Главного Кавказского хребта, в горной части Республики Абхазия (Апсны). Район исследования охватывает южные отроги Главного Кавказского хребта в пределах Бзып-ского, Черкесско-Полянского, Куджба-Яштин-ского, Рицинского и Ауадхарского лесничествах РРНП и находится в 4-х климатических зонах: умеренно влажного и теплого климата; умеренно холодного климата с продолжительным летом; холодного климата с холодным летом и высокогорного с холодным летом Климат умеренно-холодный, с большим количеством осадков, коротким и прохладным летом. Средняя температура воздуха января – -15.0 °С, июля – +13.0 °С, продолжительность безморозного периода – 125-150 дней, среднегодовое количество осадков – 2500 мм, абсолютный минимум температур достигает -35°С. [2,3]

Почвенный покров представлен перегной-но-карбонатными почвами разной мощности, бурыми лесными оподзоленными, горно-луговыми, аллювиальными, горно-торфяными, скелетными, каменистыми и щебнистыми почвами [4].

Лесные сообщества составляют 78,5% РРНП. В нижней части лесного пояса (300–700 м над ур. моря) преобладают теневые буковограбовые леса, в средней части лесного пояса (600–1700 м над ур. моря) на склонах гор различных экспозиций и крутизны (10-40°) широко представлены олигодоминантные пихтово-буковые мертвопокровные леса. На высоте 1300–2000 м над ур. моря распространены мертвопокровные пихтово-буковые и буковые леса. Ольховые леса с доминированием Alnus barbata сформировались преимущественно в поймах горных рек на высотах 1200– 1500 м над ур. моря. Травяная растительность представлена преимущественно альпийским высокотравьем [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2016 г. на территории РРНП было выполнено 52 полных геоботанических описания лесной растительности. На каждой пробной площади размером 400 м2 проводился сбор образцов мохообразных, растущих на всех типах субстратов: в средней части и на основаниях стволов деревьев, на выступающих корнях, гнилой древесине, почве и камнях. Геоботанические описания и сборы образцов произведены П.С. Широких, А.В. Суворовым и И.В. Тания, определение образцов в камеральный период – Т.В. Акатовой. Представители рода Schistidium и большинство печеночников были определены до рода.

Участие видов в растительном покрове оценивалось по шкале Браун-Бланке: r – вид на площадке встречен в единичных экземплярах; + – вид имеет проективное покрытие до 1%; 1 – вид имеет проективное покрытие от 1 до 5%; 2 – от 6 до 25%; 3 – от 26 до 50%; 4 – от 51 до 75%; 5 – 75–100%. Для мохообразных обилие оценивалось только для напочвенных видов. При составлении таблицы использована шкала постоянства: r – 0,1-5%; + – 6-10%; I – 11-20%; II – 21-40%; III – 41-60%; IV – 61-80%; V – 81-100%. Классификация сообществ проведена в соответствии с подходом Браун-Бланке [6,7] с помощью программы Juice [8].

Для определения видов использовались работы А.С.Зернова [9]; А.А.Колаковского [1013], Л.И.Савич-Любицкой, З.Н.Смирновой [14], В.М.Мельничука [15], М.С.Игнатова, Е.А.Игнатовой [16,17] и др. Названия видов мхов даны по сводке для России [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

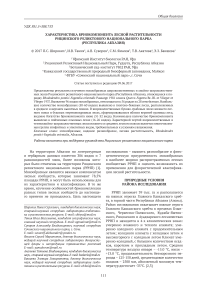

В соответствии с результатами предварительной флористической классификации, фи-тоценотическое разнообразие обследованных лесов РРНП представлено пятью ассоциациями, четырьмя субассоциациями и двумя вариантами, отнесенными к союзам Fagion orientalis Quézel et al. 1992 и Alnion barbatae Quézel, Barbéro and Akman, 1980 порядка Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis Passarge 1981 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger et Vlieger 1937. Основные показатели ярусов, диапазон высот, крутизна склонов, характеристика древостоя и видов мохообразных показаны в таблице 1.

Ассоциация Vinco pubescentis-Fagetum orientalis ass. nov. prov. (табл.1, ст.1) объединяет сообщества смешанных теневых буково-грабовых лесов, сформировавшихся в нижней части лесного пояса парка (300–700 м над ур. моря) на крутых склонах гор различных экспозиций. Почвы слабо развитые каменистые карбонатные. Древостой сомкнутый, общее проективное покрытие (ОПП) составляет 85%. Доминирует Fagus orientalis, содоминируют Carpinus betulus, Tilia platyphyllos и Acer platanoides . Кустарниковый ярус слабо развит. С высоким постоянством встречаются лианы Hedera helix и Hedera colchica , густо обвивающие стволы деревьев до высоты 10–15 м. Травяной ярус разреженный (ОПП 15%), преобладают Sanicula europaea и Epimedium colchicum . В сообществах много выходов камней, которые могут занимать 10–30% от всей площади описания.

Ярус эпифитных мохообразных хорошо развит. Эпифиты покрывают стволы деревьев до высоты 15 м и выше. Также многочисленны эпилитные и эпиксильные виды. Напочвенный моховый ярус развит слабо. В сообществах отмечено 32 вида мохообразных.

Сообщества ассоциации Hedero colchicae-Abietetum nordmannianae ass. nov. prov. объединяют мезофитные пихтово-буковые леса, встречающиеся на склонах гор различных экспозиций с крутизной 10–40° на высоте 600–1300 м над ур. м. В древесном ярусе доминируют Abies nordmanniana и Fagus orientalis. ОПП древесного яруса составляет 75–85%. Характерной чертой сообществ являются стелющиеся по земле и обвивающие стволы деревьев Hedera colchica и Rubus caucasicus. В травяном ярусе доминируют Symphytum grandifl orum, Dryopteris carthusiana, Asarum caucasicum, с высоким постоянством встречаются Aristolochia caucasica, Circaea lutetiana, Carex sylvatica, Ruscus colchicus. Ассоциация представлена двумя субассоциациями – H.c.-A.n. typicum subass. nov. prov. (табл.1, ст.2), с разреженным травяным ярусом (ОПП до 10%), а также H.c.-A.n. dryopteridetosum fi lix- maris subass. nov. prov. (табл.1, ст.3), сообщества которой описаны в небольших ущельях, на участках, расположенных вдоль водотоков ручьев и потоков дождевых вод. Проективное покрытие травяного яруса этих сообществ довольно высокое (ОПП достигает 60%), формируется за счет разрастания Symphytum grandifl orum, папоротников Athyrium fi lix-femina, Dryopteris fi lix-mas, Dryopteris carthusiana.

В сообществах ассоциации отмечено 60 видов мохообразных, в том числе для субассоциации H.c.-A.n. typicum – 52 вида, субассоциации H.c.-A.n. dryopteridetosum filix-maris – 60 видов. Многочисленны эпифитные мохообразные, которые встречаются на стволах деревьев и густо покрывают их вместе с лианами до высоты 15–20 метров. Моховый покров хорошо развит на скальных выходах и валунах, которые могут покрывать 5–20% (в среднем – 10%) пробных площадей. Напочвенные мхи встречаются с невысоким обилием (5–10%).

В верхнем лесном поясе в интервале высот от 1300 до 1800 м над ур. м. широко распространены пихтово-буковые леса ассоциации Trachystemo orientalis-Abietetum nordmanninae ass. nov. prov. (табл.1. ст.4–5) . Сообщества описаны на склонах различных экспозиций с крутизной 20-45°. Древесный ярус сомкнутый (ОПП 70–80%), доминируют Abies nordmanniana и Fagus orientalis. В травостое преобладает Sanicula europaea, имеют высокое постоянство, но не обильны папоротники Dryopteris fi lix-mas, Dryopteris carthusiana, Dryopteris expansa, Athyrium fi lix-femina . Типичны виды, характерные для широколиственных лесов: Paris incompleta, Symphytum grandifl orum, Geranium robertianum, Dentaria bulbifera .

Эпифитные мохообразные встречаются в основном на основаниях стволов и поднимаются до высоты 0,4–0,6 м. Выходов камней немного, закамененность участков составляет 1–5%. Ярус напочвенных мхов практически не развит. Разнообразие сообществ ассоциации отражено двумя вариантами. Сообщества варианта Trachystemon orientalis (табл.1., ст.4) . описаны на участках с более благоприятным режимом увлажнения и развитым травяным ярусом (ОПП 15–40%), в местах схода дождевых вод, а сообщества варианта typica (табл.1., ст. 5) – на более пологих участках с менее интенсивным увлажнением. В сообществах ассоциации отмечено 50 видов мохообразных, в том числе в сообществах первого варианта – 50 видов, второго варианта – 39 видов.

Сообщества ассоциации Valeriano alliarifoliae-Fagetum orientalis ass nov. prov. (табл.1., ст. 6) объединяют монодоминантные буковые мертвопокровные леса, распространенные на высоте 1700–2000 м над ур. м. на слабо развитой щебнистой почве. В древостое доминирует Fagus orientalis (ОПП 75%). Кустар- никовый ярус слабо развит, изредка с обилием 5–10% встречаются Ilex colchica и Vaccinium arctostaphylos. Травяной ярус имеет низкое проективное покрытие (ОПП 5%), флористически беден, относительно высокое постоянство имеют Galium odoratum и папоротники Athyrium fi lix-femina и Dryopteris carthusiana, произрастающие небольшими группами.

Моховый покров слабо развит. Небольшие дернины мохообразных отмечены на основаниях стволов, валежнике и выступающих корнях деревьев. Выходов валунов и камней немного, напочвенные мхи отсутствуют. В сообществах ассоциации отмечен 31 вид мохообразных.

Ольховые леса ассоциации Matteuccio struthiopteridis-Alnetum barbatae ass. nov. prov. (табл.1., ст. 7–8) распространены в среднем и верхнем лесных поясах на высотах 1200-1500 м над ур. м. в поймах горных рек. Вертикальная структура древостоя простая, в основном представлена первым ярусом, в котором доминирует Alnus barbata (ОПП 65-75%). Кустарниковый ярус не развит. В травяном ярусе обильны Matteuccia struthiopteris , Symphytum asperum и Sedum stoloniferum. Разнообразие ольшаников отражено на уровне двух субассоциаций.

Субассоциация Matteuccio struthiopteridis-Alnetum bartbatae stachyetosum sylvaticae subass. nov. prov. (табл.1., ст.7) объединяет флористически богатые ольховые леса, формирующиеся в верховьях рек на относительно широких пойменных террасах с более медленным течением. Почва не развитая, щебнистая. Много валунов, закамненность проективных площадок достигает 20%. Мохообразные в основном встречаются на основаниях стволов деревьев и в углублениях между корнями и на камнях. В сообществах ассоциации отмечено отмечено 26 видов. К субассоциации Matteuccio struthiopteridis-Alnetum bartbatae typicum subass nov. prov. (табл.1., ст.8) отнесены флористически бедные ольшаники с доминированием Matteuccia struthiopteris, формирующиеся на узких участках пойм горных рек, в которых проходят мощные водотоки, в весеннее половодье и особенно после дождей. Выходы камней в данных сообществах немногочисленны (мелкие камни уносятся потоками воды). Почва покрыта иловыми наносами с мелкодисперсной структурой. Для этих сообществ характерно небольшое число пригодных для мхов местообитаний, обусловленное значительной высотой и высоким проективным покрытием травяного яруса (65–75%), моновидовым составом древостоя, отсутствием крупного валежа и каменистых субстратов. Мохообразные встречаются в основном на основаниях стволов деревьев, иногда – на корневищах страусника, редко – на валунах и почве. В сообществах данной субассоциаации выявлено 16 видов мохообразных.

Таблица 1. Дифференциация бриокомпонента лесных сообществ РРНП

|

Номер синтаксона |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Общее проективное покрытие |

||||||||

|

(ОПП) древостоя, % |

85 |

75 |

85 |

75 |

75 |

75 |

60 |

70 |

|

ОПП кустарникового яруса, % |

2 |

10 |

15 |

5-10 |

1 |

1 |

- |

- |

|

ОПП травяного яруса, % |

15 |

10 |

15-60 |

15-40 |

15 |

5 |

65 |

75 |

|

ОПП мохового яруса, % |

5 |

10 |

5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Высота над ур.м., м |

300 700 |

600 1300 |

600 1300 |

1300 1500 |

1400 1800 |

1700 2000 |

1400 1500 |

1200 1300 |

|

Крутизна склона, град. |

15-30 |

40 |

40 |

25-30 |

35 |

30 |

1 |

1 |

|

ОПП камней, % |

10-30 |

5-20 |

10-20 |

10 |

5 |

5 |

20 |

- |

|

Количество описаний |

5 |

7 |

7 |

5 |

11 |

6 |

5 |

5 |

|

Число видов |

32 |

52 |

60 |

50 |

39 |

31 |

26 |

16 |

|

Fagus orientalis (t1) |

V3 |

V3 |

V2b |

V3 |

III2a |

V4 |

. |

. |

|

Fagus orientalis (t2) |

V1 |

V1 |

V2a |

III+ |

V3 |

I+ |

. |

. |

|

Abies nordmanniana (t1) |

I1 |

V2b |

V2b |

IV2a |

V2a-3 |

II+ |

. |

. |

|

Acer pseudoplatanus (t1) |

. |

III1 |

IV1 |

III1 |

. |

. |

. |

. |

|

Acer platanoides (t1) |

III2a |

II+ |

II1 |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Acer pseudoplatanus (t2) |

I1 |

I2a |

III1 |

. |

I |

. |

. |

. |

|

Picea orientalis (t1) |

. |

II2a |

. |

II1 |

II1 |

. |

. |

. |

|

Tilia platyphyllos (t1) |

V2a |

I |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carpinus betulus (t1) |

IV2b |

I |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Fraxinus excelsior (t1) |

III1 |

I |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carpinus betulus (t2) |

II1 |

II |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Picea orientalis (t2) |

. |

III1 |

. |

. |

I |

. |

. |

. |

|

Alnus barbata (t1) |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V4 |

V4 |

|

Alnus barbata (t2) Виды эпифитно: |

...... й и эпифитно-эпилитной субстратных групп |

III |

V |

|||||

|

Neckera crispa |

V |

IV |

I |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Leucodon immersus |

V |

III |

III |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Anomodon attenuatus |

V |

III |

III |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Neckera complanata |

V |

V |

IV |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Antitrichia curtipendula |

I |

II |

II |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Anomodon viticulosus |

III |

I |

II |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Metzgeria sp. |

I |

III |

III |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Serpoleskea subtilis |

. |

II |

V |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Ulota crispa |

. |

III |

I |

II |

I |

I |

. |

III |

|

Orthotrichum lyellii |

. |

IV |

II |

I |

I |

I |

. |

. |

|

Orthotrichum speciosum |

. |

. |

. |

III |

. |

II |

. |

. |

|

Leucodon flagellaris |

. |

. |

. |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Palamocladium euchloron |

IV |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Lescuraea mutabilis Виды, растущие п] на осн( |

. . II III IV )еимущественно на гнилой древесине, эваниях и корнях стволов деревьев |

III а также |

. |

. |

||||

|

Herzogiella seligeri |

I |

III |

III |

IV |

IV |

I |

II |

. |

|

Brachythecium salebrosum |

. |

III |

II |

II |

II |

I |

V |

. |

|

Tetraphis pellucida |

. |

. |

II |

II |

I |

. |

. |

. |

Таблица 1. Дифференциация бриокомпонента лесных сообществ РРНП (продолжение)

|

Dicranum montanum |

. . I |

IV |

II . |

II |

V |

|||

|

Dicranum tauricum |

. |

. |

I |

II |

II |

. |

III |

. |

|

Sciuro-hypnum flotovianum |

. |

I |

I |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Dicranodontium denudatum |

. |

. |

I |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Sanionia uncinata |

. |

. |

. |

. |

I |

I |

IV |

. |

|

Stereodon pallescens |

. |

. |

. |

. |

. |

I |

II |

. |

|

Lescuraea saviana |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

II |

. |

|

Виды, растущие |

преимущественно на каменистых субстратах |

|||||||

|

Taxiphyllum wissgrillii |

II |

I |

III |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Thamnobryum alopecurum |

IV |

V |

II |

II |

I |

. |

. |

. |

|

Rhynchostegium rotundifolium |

I |

I |

II |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Ctenidium molluscum |

II |

II |

I |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Tortella tortuosa |

I |

II |

. |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Rhynchostegium murale |

. |

II |

I |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Anomodon rugelii |

. |

I |

II |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Homomallium incurvatum |

. |

. |

. |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Schistidium sp. |

I |

II |

I |

IV |

II |

V |

III |

. |

|

Lescuraea radicosa |

. |

. |

III |

II |

V |

V |

IV |

. |

|

Lescuraea incurvata |

. |

. |

. |

II |

IV |

V |

V |

III |

|

Fissidens dubius |

. |

I |

III |

II |

I |

I |

. |

. |

|

Paraleucobryum sauteri |

. |

. |

. |

. |

I |

I |

. |

. |

|

Oxystegus tenuirostris |

. |

. |

. |

. |

I |

I |

. |

. |

|

Виды, не име |

ющие узкой субстратной прироченности |

|||||||

|

Hypnum cupressiforme |

V |

V |

IV |

IV |

. |

. |

. |

. |

|

Brachytheciastrum velutinum |

I |

III |

IV |

V |

V |

V |

. |

. |

|

Pterigynandrum filiforme |

V |

V |

V |

V |

V |

III |

III |

V |

|

Isothecium alopecuroides |

V |

V |

V |

V |

IV |

II |

III |

V |

|

Sciuro-hypnum reflexum |

III |

. |

III |

. |

II |

III |

IV |

III |

|

Brachythecium rutabulum |

IV |

III |

IV |

III |

I |

. |

II |

V |

|

Homalothecium philippeanum |

V |

III |

V |

III |

I |

I |

III |

. |

|

Homalothecium sericeum |

II |

I |

I |

II |

I |

I |

II |

. |

|

Sciuro-hypnum populeum |

III |

III |

V |

IV |

I |

I |

IV |

. |

|

Pseudoleskeella nervosa |

. |

I |

II |

III |

. |

II |

III |

. |

|

Rhizomnium punctatum |

. |

II |

I |

. |

I |

I |

II |

III |

|

Plagiothecium cavifolium |

. |

I |

II |

II |

II |

I |

II |

. |

|

Plagiothecium denticulatum |

. |

I |

III |

. |

II |

I |

. |

V |

|

Paraleucobryum longifolium |

. |

. |

I |

III |

II |

III |

V |

V |

|

Dicranum scoparium |

. |

. |

I |

IV |

II |

I |

. |

III |

|

Bryum moravicum |

I |

I |

II |

II |

I |

. |

. |

. |

|

Syntrichia montana |

. |

. |

I |

III |

I |

I |

II |

. |

|

Amblystegium serpens |

. |

I |

. |

II |

. |

. |

. |

. |

|

Eurhynchium striatum |

. |

IV |

III |

. |

. |

. |

. |

I |

|

Brachythecium starkei |

I |

. |

I |

. |

. |

. |

III |

. |

|

Plagiothecium curvifolium |

. |

. |

I |

. |

. |

. |

II |

. |

|

Plagiochila sp. |

I |

I |

I |

II |

||||

Наибольшее флористическое разнообразие характерно для пихтово-буковых лесов, расположенных в среднем и верхнем высотных поясах. В пихтово-буковых лесах ассоциации Hedero colchicae-Abietetum nordmannianae , максимальное число видов (60) отмечено в сообществах, формирующихся в более влажных местообитаниях (субасс. H.c.-A.n. dryopteridetosum filix-maris ). Высокий уровень видового богатства бриокомпо-нента наблюдается также в сообществах варианта Trachystemon orientalis ассоциации Trachystemo orientalis-Abietetum nordmanninae (50 видов).

Следует отметить, что максимальное видовое богатство мохообразных в среднем поясе гор ранее отмечалось при характеристике эпифитных бриокомплексов горных лесов Сочинского Причерноморья [19]. Такая же закономерность была выявлена и для других компонентов биологических сообществ Западного Кавказа – для сосудистых растений [20] и птиц [21]. Вероятно, максимум биологического разнообразия связан с наиболее благоприятным для организмов соотношением температуры и влажности на этих участках высотного градиента [22].

В широколиственных буково-грабовых лесах нижнего лесного пояса (300 – 700 м над ур. моря) и буковых мертвопокровных лесах, растущих вблизи верхней границы леса (1700-2000 м над ур. моря), видовое богатство бриокомпонента ниже, в каждом синтаксоне отмечено по 31–32 вида.

Наименьшее количество бриокомпонен-та выявлено в пойменных ольховых лесах ассоциации Matteuccio struthiopteridis-Alnetum bartbatae (16-26 видов), особенно в сообществах, находящихся в узких участках пойм.

Анализ субстратных групп показал, что характерной чертой бриокомпонента буковограбовых и пихтово-буковых лесов нижнего и среднего высотных поясов является многочисленная группа эпифитов (табл.1), в составе которой представлены как виды, ведущие преимущественно эпифитный образ жизни (Neckera crispa, Leucodon immersus, Anomodon attenuatus, Neckera complanata, Antitrichia curtipendula и др. (некоторые из них могут поселяться также и на камнях), так и виды, не имеющие узкой субстратной специализации (Hypnum cupressiforme, Homalothecium philippeanum, Pterigynandrum fi liforme, Isothecium alopecuroides и др.). Для эпи-литного комплекса этих лесов типичны виды, предпочитающие расти в затененных местообитаниях со стабильным режимом увлажнения: Taxiphyllum wissgrillii, Thamnobryum alopecurum, Rhynchostegium rotundifolium, Ctenidium molluscum, Rhynchostegium murale, Anomodon rugelii, Homomallium incurvatum и др. Ярус напочвенных мхов слабо развит, но также представлен видами, предпочитающими теневые хоро- шо увлажненные местообитания (Plagiomnium ellipticum, Oxyrrhynchium hians, Fissidens taxifolius, Mnium heterophyllum, Plagiomnium undulatum, Mnium spinulosum и др.).

По мере продвижения к верхней границе леса микроклиматические условия становятся менее благоприятными для мохообразных, поэтому в буковых мертвопокровных лесах ассоциации Valeriano alliarifoliae-Fagetum orientalis во всех субстратных группах преобладают виды, индифферентные к режиму увлажнения местообитаний: Orthotrichum speciosum, Lescuraea radicosa, L. incurvata, L. mutabilis, Sciuro-hypnum refl exum, Brachytheciastrum velutinum и др.

Состав мохообразных ольховых лесов малоспецифичен, характеризуется почти полным отсутствием эпифитов и в значительной мере состоит из видов, способных поселяться на разных типах субстратов: Pterigynandrum fi liforme, Isothecium alopecuroides, Sciuro-hypnum refl exum, Brachythecium rutabulum, Homalothecium philippeanum, H. sericeum, Sciuro-hypnum populeum, Brachythecium salebrosum, Plagiothecium denticulatum, Rhizomnium punctatum и др.

В обследованных лесах РПНП 18 видов являются «сквозными», встречеными в большинстве синтаксонов лесной растительности. Высокое постоянство имеют Isothecium alopecuroides, Pterigynandrum fi liforme, Herzogiella seligeri, Homalothecium philippeanum, Brachytheciastrum velutinum, Sciuro-hypnum populeum, Sciuro-hypnum refl exum, Brachythecium rutabulum, которые широко распространены на Западном Кавказе и способны занимать значительное число разнообразных местообитаний. В сходных с районом исследований условиях Кавказского заповедника они проявляют такую же широкую экотопическую приуроченность [23]. Среди перечисленных видов лишь Herzogiella seligeri характеризуется узкой специализацией и произрастает только на гнилой древесине.

Мхи, являющиеся дифференцирующими для буково-грабовых и пихтово-буковых лесов на высотах от 300 до 1500 м над ур. моря, представлены группой, включающей 17 видов. Из них наиболее константными являются типичные для лесных сообществ региона Hypnum cupressiforme, Anomodon attenuatus, Neckera complanata. Вид Neckera crispa из этой группы встречается преимущественно в сообществах смешанных теневых буково-грабовых лесов ассоциации Vinco pubescentis-Fagetum orientalis и в пихтово-буковых лесах ассоциации Hedero colchicae-Abietetum nordmannianae. В состав данной группы входят редкие для большей части России неморальные виды мхов, широко распространенные в южных и западных районах Европы и обычные для Закавказья (Neckera crispa, N.complanata, Thamnobryum alopecurum, Ctenidium molluscum, Antitrichia curtipendula). Также в этих сообществах отмечен восточно-средиземноморский вид Leucodon immersus, не встречающийся в России нигде, кроме Кавказа.

К группе видов, имеющих относительно высокое постоянство в пихтово-буковых, буковых и ольховых лесах в верхнем лесном поясе на высотах 1300–1900 м над ур. моря отнесено 7 видов, из которых наиболее активны Lescuraea radicosa, Lescuraea incurvata, Paraleucobryum longifolium. Причем первый вид является преимущественно эпилитом, а два других наряду с каменистыми субстратами чаще встречались в основании стволов и на корневых выходах. Также на этом высотном уровне в состав видов, растущих на основаниях стволов и гнилой древесине, входят Lescuraea mutabilis, Dicranum montanum, D. tauricum.

Группа дифференцирующих видов, отмеченных в сообществах только одной ассоциации, немногочисленна. Palamocladium euchloron характерен для сообществ смешанных теневых буково-грабовых лесов ассоциации Vinco pubescentis-Fagetum orientalis, распространенных в нижней части лесного пояса РРНП. Виды Eurhynchium striatum и Orthotrichum lyellii отмечены только в мезофитных олиго-доминантных пихтово- буковых мертвопокровных лесах ассоциации Hedero colchicae-Abietetum nordmannianae . Виды Atrichum undulatum, Brachythecium rivulare, Sanionia uncinata, Brachythecium starkei – только в ольховых пойменных лесах ассоциации Matteuccio struthiopteridis-Alnetum bartbatae.

В лесах РРНП отмечены редкие для Кавказа виды мхов: Fissidens exilis, Lescuraea saviana, Zygodon rupestris, Rhynchostegium confertum, Plasteurhynchium striatulum, Pogonatum nanum, а также виды, являющиеся кандидатами для включения в Красную книгу Европы ( Palamocladium euchloron, Anomodon rugelii, Leucodon fl agellaris, L. immersus, Mnium heterophyllum, Rhynchostegium rotundifolium, Sciuro-hypnum fl otovianum ) [24] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При описании лесных сообществ РРНП выявлено 96 видов мохообразных. Наибольшее видовое разнообразие мхов характерно для пихтово-буковых лесов среднего лесного пояса, наименьшее – для пойменных ольховых лесов. Характерной чертой широколиственных и тем-нохвойно-широколиственных лесов нижнего и среднего лесного поясов является многочисленная группа эпифитных и эпилитных видов, требовательных к условиям увлажнения. Приблизительно 20% видов имеют сквозное распространение во всех лесных сообществах, встречаются по всему высотному градиенту и не имеют узкой субстратной специализации. Около 24% видов были встречены редко и единично.

Следует отметить, что проведенные исследования и ограниченный объем выборки (5–11 описаний сообществ каждого синтаксона), безусловно, не позволили полно выявить флористический состав мохообразных в лесах района исследования. В работе показаны лишь общие тенденции распространения видов, которые в дальнейшем будут уточняться. Тем не менее, высокое видовое богатство и наличие редких и нуждающихся в охране видов мохообразных в буково-грабовых и пихтово-буковых лесах РРНП подчеркивают высокую природоохранную ценность данных сообществ.

Список литературы Характеристика бриокомпонента лесной растительности Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия)

- Дорошина Г.Я. Мхи (Bryophyta) Абхазии//Новости сист. низш. раст. 2015. Т. 49. С. 295-313.

- Тания И.В. Туниев Б.С. Фотальбом «20 лет национальному парку», 2016. 112 с.

- Адзинба З.И., Попов К.П. Общая физико-географическая характеристика//Рицинский реликтовый национальный парк . Сочи: Проспект, 2005. С. 5-15.

- Куфтырёва Н.С., Лашхия Ш.В., Мгеладзе К.Г. Природа Абхазии. Сухуми: Абгосиздат, 1961. 339 с.

- Новая ассоциация субальпийского высокотравья Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия)/С.М. Ямалов, И.В. Тания, Г.Р. Хасанова, М.В. Лебедева//Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2016. Т. 26. № 1. С. 94-104.

- Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. Wien-New York: Springer-Verlag, 1964 865 p.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. 488 с.

- Tichý L., Holt J., Nejezchlebová M. JUICE. Program for management, analysis and classification of ecological data. 2nd edition. Brno: Masaryk university. 2011. 61 p.

- Зернов А.С. Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья. М.: Т-во научных изданий КМК, 2013. 588 с.

- Колаковский А.А. Флора Абхазии. Т. 1. Тбилиси: Мецниереба, 1980. 210 с.

- Колаковский А.А. Флора Абхазии. Т. 2. Тбилиси: Мецниереба, 1982. 282 с.

- Колаковский А.А. Флора Абхазии. Т. 3. Тбилиси: Мецниереба, 1985. 292 с.

- Колаковский А.А. Флора Абхазии. Т. 4. Тбилиси: Мецниереба, 1986. 362 с.

- Савич-Любицкая Л.И., Смирнова З. Н. Определитель листостебельных мхов СССР. Верхоплодные мхи. Л.: Наука, 1970. 824 с.

- Мельничук В.М. Определитель лиственных мхов средней полосы и юга Европейской части СССР. Киев, 1970. 444 с.

- Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae-Hedwigiaceae. М.: КМК, 2003. 608 с.

- Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Т. 2. Fontinalaceae -Amblystegiaceae. М.: КМК, 2004. 960 с

- Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. et al. Checklist of mosses of East Europe and Nord Asia//Arctoa. 2006. Vol. 15. P. 1-130.

- Акатова Т.В. Эпифитные мхи горных лесов Сочинского Причерноморья (Россия)//Чорноморськ. бот. ж. 2012. Т. 8, № 2. С. 123-133.

- Придня М.В., Ромашин А.В., Шеедер Т.Х. Анализ параметров биоразнообразия горных лесных экосистем Северного Кавказа//Экологический вестник Северного Кавказа. 2005. Т. 1. № 2. С. 5-16.

- Перевозов А.Г. Изменение видового богатства и плотности населения насекомоядных птиц вдоль высотного градиента на Западном Кавказе//Зоол. Журн. 2011. Т. 90. № 2. С. 1492-1501.

- Барри Р.Г. Погода и климат в горах. Л.: Гидрометиздат, 1984. 311 с.

- Акатова Т.В. Экотопическое распределение листостебельных мхов Кавказского заповедника//Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 18. Майкоп: Качество, 2008. С. 48-68.

- Hodgetts N.G. Checklist and country status of European bryophytes -towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals, 2015, No. 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. 125 pp.