Характеристика деформаций голени у больных ахондроплазией

Автор: Аранович А.М., Диндиберя Е.В., Климов О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В статье изложен материал, отражающий особенности роста, развития и формы большеберцовой и малоберцовой костей у больных ахондроплазией в возрасте от одного года до момента окончания физиологического роста. Дана характеристика встречаемости отдельных видов деформаций в различных возрастных группах, что необходимо для планирования тактики удлинения и коррекции деформаций.

Хондроплазия, антропометрические измерения, рентгенологические измерения, деформация голени, возрастной аспект

Короткий адрес: https://sciup.org/142120623

IDR: 142120623

Текст научной статьи Характеристика деформаций голени у больных ахондроплазией

Ведущим клиническим признаком у пациентов, страдающих ахондроплазией, является не только укорочение конечностей, но и их деформации. Часто деформации столь ярко выражены, что доставляют нашим пациентам не только моральные, но и физические страдания. Нижние конечности выполняют опорную функцию, что приводит к формированию выраженных деформаций и поражению крупных суставов.

Цель работы – дать характеристику вида деформаций и частоту их встречаемости в различных возрастных группах. Эти данные необходимы при планировании тактики удлинения и коррекции оси, определении объема оперативного вмешательства, продолжительности лечения и прогнозировании возникновения осложнений в процессе лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проведены антропометрические и рентгенометрические измерения более 1600 рентгенограмм 84 пациентов с ахондроплазией, прошедших лечение в РНЦ “ВТО” за период 1990-2001 гг., которым было проведено било- кальное удлинение 168 голеней. Изучены особенности роста, развития и формы большеберцовой и малоберцовой костей у больных ахондроплазией в возрасте от одного года до 30 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении рентгенограмм голеней больных ахондроплазией измеряли углы имеющихся деформаций проксимального и дистального уровней большеберцовой кости (рис. 1).

В проксимальном отделе угол деформации α определяли в месте пересечения между перпендикуляром, проведенным к линии, проходящей по мыщелкам большеберцовой кости, и линией имеющейся оси большеберцовой кости.

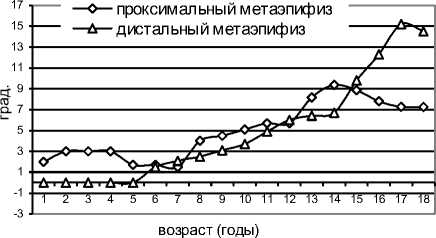

В дистальном отделе угол деформации β представлен пересечением перпендикуляра, проведенного от середины голеностопного сустава к линии, выполняющей анатомическую ось диафиза кости. Степень проявления деформации в исследуемой группе была различна и зависела от возраста больного, разницы в скорости роста берцовых костей, выраженности деформаций вышележащих отделов конечности. У детей обычно она не превышала 5-7°, у взрослых - в редких случаях достигала 15-20° (рис. 2).

Рис. 1. Схема определения угла деформации проксимального и дистального уровней большеберцовой кости

Рис. 2. Степень проявления варусной деформации проксимального и дистального метаэпифизов по возрастам (данные рентгенографии)

Рентгенографическое изучение оси большеберцовой кости у пациентов с ахондроплазией позволило нам выделить несколько вариантов встречающихся при этом заболевании деформаций проксимального и дистального метадиафи-зарных зон, которые представлены в таблице 1.

Как следует из представленных в таблице данных, наиболее часто (в 71% случаев) встречается варусная деформация проксимального и дистального метадиафизов большеберцовой кости.

Степень выраженности деформаций представлена в таблице 2.

Таблица 1

Распределение пациентов по характеру деформации большеберцовой кости (по данным рентгенографии)

|

Вариант деформации |

Кол-во наблюдений (n) |

Процент от общего числа наблюдений (%) |

|

Варусная деформация проксимального и дистального метадиафизов большеберцовой кости |

60 |

71,4 |

|

Варусная деформация проксимального метадиафиза большеберцовой кости |

9 |

10,7 |

|

Варусная деформация проксимального, вальгусная деформация дистального метадиафиза большеберцовой кости |

3 |

3,6 |

|

Варусная деформация дистального метадиафиза большеберцовой кости |

4 |

4,8 |

|

Нормальная ось |

3 |

3,6 |

|

Вальгусная деформация дистального метадиафиза большеберцовой кости |

2 |

2,4 |

|

Вальгусная деформация проксимального метадиафиза большеберцовой кости |

2 |

2,4 |

|

Вальгусная деформация проксимального и дистального метадиафизов большеберцовой кости |

1 |

1,2 |

|

Всего: |

84 |

100 |

Таблица 2

Распределение больных по величине угла деформации большеберцовой кости

|

Уровень деформации |

Вид деформации |

|||||||

|

варусная деформация |

вальгусная деформация |

|||||||

|

Угол деформации в градусах |

||||||||

|

>20 |

16-20 |

11-15 |

6-10 |

1-5 |

1-5 |

6-10 |

>10 |

|

|

Проксимальный метаэпифиз |

0 |

6 |

5 |

33 |

36 |

3 |

0 |

1 |

|

Дистальный метаэпифиз |

2 |

5 |

11 |

22 |

40 |

2 |

2 |

0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Полученные данные указывают на то, что практически у всех пациентов с ахондроплазией имелись в различных сочетаниях деформации, однако преобладала варусная деформация проксимального и дистального метаэпифизов с углом проявления до 10°. У 10,9% пациентов из обследованной группы отсутствовала деформа-

Рукопись поступила 24.10.02.

ция в проксимальном и в 19,8% – в дистальном отделе большеберцовой кости. Искривления берцовых костей голени при ахондроплазии с возрастом становятся более выраженными, что указывает на необходимость проведения оперативного удлинения и коррекции голени в более раннем возрасте.