Характеристика фракционного состава иловых сульфидных грязей различной минерализации

Автор: Аввакумова Надежда Петровна, Катунина Елена Евгеньевна, Кривопалова Мария Ариевна, Жернов Юрий Владимирович, Глубокова Мария Николаевна, Жданова Алина Валитовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено изучению фракционного состав органических веществ пелоидов низкоминерализованных озер Самарской области и высокоминерализованных озер Ставропольского края. В результате было выявлено, что фракционный состав специфических органических веществ в пелоидах зависит от минерализации грязевого раствора и определяется термодинамическими условиями формирования грязевых месторождений. В низкоминерализованных пелоидах наиболее представлены подвижные фракции, в том числе, в них присутствуют свободные гумусовые кислоты.

Пелоиды, гумин, гумусовые кислоты, специфические и неспецифические органические вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/148205117

IDR: 148205117 | УДК: 547.992.2:615.838.7:616-073.585

Текст научной статьи Характеристика фракционного состава иловых сульфидных грязей различной минерализации

растворе пелоида, в твердой и коллоидной его частях, причем качественные и количественные показатели зависят от происхождения лечебной грязи, и представлены в основном гуминовыми веществами, битумами, жирными кислотами, лигнином, аминокислотами. Разложившееся органическое вещество входит в гидрофильно-коллоидный комплекс лечебной грязи и обеспечивает хорошие тепловые и вязкопластические свойства, служит энергетической базой такого важного процесса, как сульфатре-дукция, в результате которого образуются сероводород и гидротроиллит. Минеральная часть пелоида состоит из нерастворимых в воде минералов и труднорастворимых соединений, солей и газов, в которых определяются соединения железа, серы, марганца, фосфора, азота, а также такие микроэлементы, как йод, бром, свинец, молибден и другие. Указанные вещества находятся как в грязевом растворе, так и в виде выпавшего в осадок пелоида, и существенно влияют на биологическую активность лечебной грязи.

В нашей стране с лечебной и профилактической целями наиболее широко используются сульфидные иловые грязи. Биохимические процессы сульфатредукции образования иловых сульфидных грязей проходят в строго анаэробных условиях, при наличии легко усвояемых микроорганизмами органических веществ, а также растворимых сульфатов и соответствующей микрофлоры. Подобные условия реализуются в природе под воздействием климатических, геологических и биологических факторов. Особенности сочетания и проявления этих факторов приводят к формированию различных по составу минеральных илов, обладающих конкретными физико-химическими, биологическими, а, следовательно, и лечебными свойствами [2, 3].

На сегодняшний день достаточно хорошо изучен химический состав неорганических веществ пелоидов и слабо изучены органические составляющие. В составе органических веществ подобного типа различают группы неспецифических и специфических соединений. К неспецифическим относят органические вещества, синтезированные в живых организмах и поступающие в биогеохимические объекты извне. Они наиболее быстро реагируют на изменения внешних условий; к ним относят жирные кислоты, ферменты и т.д. Соотношение групп неспецифических и специфических органических веществ является одной из основных характеристик биогеохимических систем. Основная масса органических веществ пелоидов представлена специфическими органическими компонентами – гуминовыми веществами, ответственными за проявление биологической активности. Это более или менее темноокрашенные, азотсодержащие, высокомолекулярные, поликонденсированные органические соединения, обладающие как электронодонорными, так и электроноакцепторными свойствами. В составе гуминовых веществ принято выделять подвижные группы кислотной природы – гумусовые кислоты, и нерастворимую часть под общим названием «гумин». Гумусовые кислоты подразделяются на группы гуминовых, гиматомелановых и фульво-кислот. Деление основано на различной растворимости в водных растворах кислот и щелочей. Гумин представляет собой конгломерат сложных эфиров гумусовых кислот и их органно-минеральных комплексов с глинистыми минералами, нерастворимых в большинстве растворителей [4]. Однако даже в группах состав молекул органических веществ не является идентичным. Гуминовые вещества как природные полимеры представляют собой широкий класс гомологов, состоящих из соединений, отличающихся структурой, составом, количеством и топографией молекулярных фрагментов. Изучение реакционной способности, биологической активности, а также их эффективное применение целесообразно для более узких фракций гумусовых кислот. Фракционирование гумусовых кислот возможно по различным параметрам, например, по гидрофильно-гидрофобным свойствам, молекулярной массе, степени конденсированности макромолекул, определяющим подвижность молекул [5-7].

Цель исследования: изучение влияния условий формирования на групповой и фракционный состав пелоидов различного генеза.

Объектами исследования явились пелоиды озерно-ключевого происхождения четырех наиболее крупных грязевых озер Самарской области (Молочка, Тепловка, Солодовка, Серное), которые являются базовыми грязевыми месторождениями санатория «Сергиевские минеральные воды» и лечебные грязи озера Большой Тамбукан курорта «Кавказские минеральные воды», являющиеся материковыми грязями соленых озер.

Материалы и методы. Исследование группового состава органических веществ пелоидов проводили по оригинальной методике без термического воздействия [8]. Содержание групп определяли по органическому углероду. Сжигание проводили 0,067 М сернокислым раствором калия дихромата в течение 5 минут с момента закипания, в колбах с шариковыми воздушными холодильниками, с последующим титрованием раствором аммония-железа (II) сульфата по фенилантраниловой кислоте. Параллельно проводилось контрольное определение.

( V k -V иссл . )* С э* 3,00*1,17 ...0/

С в/с = ----------------------------- * 1 00%

а *1000

где: С в/с - содержание углерода в воздушно-сухой навеске, выраженное в массовых процентах; V к -объем раствора аммония-железа (II) сульфата, пошедший на титрование контрольного образца, см3; V иссл. - объем раствора аммония-железа (II) сульфата, пошедший на титрование исследуемого образца, см3; С э - эквивалентная концентрация раствора ам-мония-железа (II) сульфата; а - навеска образца, г; 3,00 - эквивалент углерода по калия дихромату; 1,17 - пересчетный коэффициент на недожигание углерода.

Органический углерод в декальцированных, десульфированных 2 М раствором хлороводородной кислоты и безбитумных образцах (обработка смесью этанол: бензол - 1: 1 сокслетированием) относили за счет специфических органических компонентов, а разность принимали за углерод неспецифических органических веществ. На втором этапе исследований осуществили выделение суммы гумусовых кислот и последующим извлечением фульво-вых, гиматомелановых и гуминовых кислот [9]. Затем проводили фракционирование гумусовых кислот в связи с их подвижностью, характеризующей распределение органических веществ по формам их связи с минеральными компонентами. По данному признаку было выделено 3 фракции кислот: фракция 1 - свободные гумусовые кислоты, фракция 2 – гумусовые кислоты, связанные с кальцием, фракция 3 - гумусовые кислоты, связанные с глинистыми минералами и устойчивыми оксидами. Органический углерод в каждой фракции определяли по указанной выше методике.

Таблица 1. Содержание и состав органического вещества пелоидов

|

Месторождение грязи |

Содержание органического вещества, % |

В % от содержания органического вещества |

||

|

Неспецифические органические вещества |

Гумусовые кислоты |

Гумин |

||

|

Оз. Молочка |

8,32 |

13,68±6,55 |

78,03±4,09 |

8,29±0,67 |

|

Оз. Тепловка |

8,53 |

12,13 ±0,98 |

60,00±3,64 |

27,87±1,10 |

|

Оз. Солодовка |

8,97 |

13,13±0,88 |

57,62±2,07 |

29,25±1,04 |

|

Оз. Серное |

9,02 |

12,23 ±0,49 |

86,02±2,03 |

1,75±0,54 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

5,70 |

36,87±1,42 |

34,81±1,54 |

28,22±1,00 |

Результаты и обсуждение . Результаты анализа, представленные в табл. 1, убедительно доказывают зависимость содержания органических веществ от минерализации озер, являющихся месторождением пелоидов. Количество органических компонентов всех пелоидов Самарского региона, залегающих в низкоминерализованных озерах (минерализация составляет 3-5 г/дм3) сопоставима между собой и в 1,5 раза превышает данные показатели в высокоминерализованных пелоидах кавказского региона (минерализация 30 г/дм3).

Распределение органических веществ по группам в исследуемых озерах указывает на значительные колебания по месторождениям, тем не менее, во всех серноводских объектах исследования группа неспецифических органических веществ представлена значительно меньшим количеством и в среднем составляет около 13%, тогда как на долю специфических гуминовых веществ (гумусовые кислоты и гумин) приходится 86,66%. В тамбуканской лечебной грязи эти группы представлены иным количеством и составляют 36,87% и 63,13% соответственно. Максимальная доля в составе гуминовых веществ серноводских пелоидов приходится на подвижные компоненты – гумусовые кислоты. Содержание гумусовых кислот в органическом веществе оз. Б. Тамбукан вдвое меньше и составляет всего 34,81%.

На следующем этапе исследования был проведен анализ содержания групп специфических органических компонентов, обуславливающих биологическую активность пелоидов, а именно, содержание гуминовых, гиматомелановых и фульвокислот. Распределение по группам специфических органических веществ показано в табл. 2.

Таблица 2. Содержание групп специфических органических веществ иловых сульфидных грязей по месторождениям

|

Месторождение грязи |

Содержание углерода гуминовых веществ в в/с навеске % |

С орг в % от углерода гуминовых веществ |

|||

|

Содержание углерода фульво-кислот |

Содержание углерода ги-матомелано-вых кислот |

Содержание углерода гуминовых кислот |

Содержание углерода гумина |

||

|

Оз. Молочка |

3,72±0,04 |

21,77±0,24 |

12,63±0,31 |

62,90±1,15 |

2,69±0,75 |

|

Оз. Тепловка |

4,13±0,13 |

18,38±0,68 |

12,25±1,08 |

37,25±1,88 |

32,11±1,27 |

|

Оз. Солодовка |

4,96±0,04 |

17,51±0,58 |

7,65±0,41 |

41,25±1,08 |

33,60±1,19 |

|

Оз. Серное |

4,52±0,04 |

21,46±1,37 |

13,94±0,24 |

62,61±0,42 |

1,99±0,61 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

2,14±0,08 |

22,90±0,93 |

5,14±0,21 |

27,10±1,40 |

44,86±1,59 |

Обращает на себя внимание в два раза более низкое содержание гуминовых веществ в тамбукан-ской грязи по сравнению с пелоидами серноводских источников - 2,14% против 4,32% (в среднем по источникам). Содержание фульвокислот в процентах от общего количества гуминовых веществ примерно одинаково по источникам, составляет от 17,51% в оз. Серное, достигая максимального значения в грязях оз. Молочка, где их содержится 21,77%. Тамбу-канская грязь содержит 22,9% фульвокислот. Содержание гиматомелановых кислот в большинстве серноводских грязей находится на уровне 12-13 % от общего количества гуминовых веществ, в то время как в тамбуканской грязи количество гиматоме-лановых кислот в два раза меньше и составляет всего 5,14%. Специфические органические вещества серноводских источников на 50% представлены гуминовыми кислотами. Содержание их максимально в грязях оз. Серное и оз. Молочка и составляет 62,61%, 62,9% соответственно. Немного уступают по содержанию данной группы органических веществ грязи оз. Солодовка, и составляют около 41%. В грязях оз. Тепловка содержится наименьшее количество гуминовых кислот - 32%, что ближе к тамбукан-ской грязи, в которой эта группа составляет 27,1%.

Интересен тот факт, что группа гуминовых кислот и гумина во всех пелоидах, как серновод-ских, так и тамбуканских, составляет примерно 65-

70% от общего количества гумусовых веществ. Таким образом, гуминовые кислоты и гумин являются определенным буфером и находятся в виде малодоступных термодинамически устойчивых специфических органических соединений. Исходя из этой закономерности, можно считать, что пелоиды озер, в составе органических веществ которых максимально содержание гуминовых кислот, присутствует меньше гумина и наоборот. Содержание гумина в оз. Молочка и оз. Серное составляет в среднем 2,34%, а в оз. Тепловка и оз. Солодовка – 32,9%. Тамбуканская грязь содержит гумина значительно больше, и его количество достигает 45%.

Фракционный состав специфических органических веществ является биогеохимических процессов пелоидообразования. Сказанное предполагает исследование фракций специфических веществ пе-лоидов с целью прогнозирования их биологической активности [10]. В первой фракции гуминовых веществ, представленной подвижными гумусовыми кислотами, определяли только гуминовые кислоты. Это связано с тем, что фракция фульвокислот обогащена неспецифическими органическими соединениями и минеральными компонентами. Характер распределения гумусовых кислот между фракциями 2 и 3 в серноводских грязях примерно одинаковый по всем месторождениям и в среднем составляет 84,3 % и 15,7% соответственно; то есть соотношение гумусовых кислот фракции-2 и фракции-3 составля- экстрактов на содержание в них фульвовых, гима- ет 5,4. Это характеризует исследуемые органиче- томелановых и гуминовых кислот. Результаты ана- ские вещества как весьма подвижные (табл. 3). Де- лиза фракции-2 в процентах от общего содержания тальное изучение фракционного состава специфи- органического углерода представлены в табл. 4.

ческих органических веществ потребовало анализа

Таблица 3. Характеристика фракционного состава гумусовых кислот в зависимости от месторождения грязи

|

Месторождение грязи |

Содержание С орг гумусовых кислот в в/с образце, % |

Содержание фракций в % от углерода гумусовых кислот |

|

|

Фракция 2 |

Фракция 3 |

||

|

Оз. Молочка |

3,62±0,05 |

88,12±0,75 |

11,88±0,64 |

|

Оз. Тепловка |

2,82±0,05 |

81,56±0,82 |

18,44±0,99 |

|

Оз. Солодовка |

3,29±0,09 |

84,50±1,88 |

15,50±0,82 |

|

Оз. Серное |

4,43±0,06 |

83,07±0,84 |

16,93±0,42 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

1,18±0,04 |

71,19±3,05 |

28,81±0,51 |

Таблица 4. Состав гумусовых кислот фракции-2 по месторождениям грязи

|

Месторождение грязи |

Содержание углерода в общем экстракте фракции-2 в % от в/с навеске |

С орг в % от углерода гуминовых веществ |

||

|

Углерод фульвокис-лот |

Углерод ги-матомелано-вых кислот |

Углерод гуминовых кислот |

||

|

Оз. Молочка |

3,19±0,03 |

20,00±0,09 |

14,52±0,29 |

65,49±0,71 |

|

Оз. Тепловка |

2,30±0,02 |

27,15±0,81 |

19,91±1,85 |

52,94±0,45 |

|

Оз. Солодовка |

2,78±0,06 |

26,30±0,67 |

13,33±0,55 |

60,37±1,30 |

|

Оз. Серное |

3,68±0,04 |

20,00±1,44 |

15,83±0,22 |

64,17±0,08 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

0,84±0,04 |

44,05±1,19 |

8,33±0,48 |

47,62±2,50 |

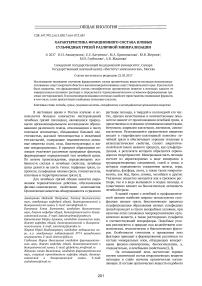

Приведенные данные свидетельствуют, что основная часть общего экстракта-2 всех образцов представлена гуминовыми кислотами. Все грязевые месторождения курорта «Сергиевские минеральные воды» обладают сходным количественным составом. При сравнении их с составом аналогичного экстракта оз. Б. Тамбукан четко прослеживаются групповые различия. Средний состав данных фракций представлен на рис. 1. Из характеристики фракционного состава следует, что в щелочном экстракте-2 тамбуканской грязи содержание фульвокислот почти в 2 раза выше по сравнению с серноводской и составляет 44%, что сравнимо с содержанием гуминовых кислот (47,62%). На долю гиматомелановых кислот здесь приходится всего 8,33 %. В составе щелочного экстракта-2 серноводских грязей гуминовые кислоты явно преобладают над другими группами и в 2 раза превышают содержание фульвокис-лот. На долю гиматомелановых кислот в серновод-ских грязях приходится 15,96%.

Рис. 1. Средний состав гумусовых кислот фракции-2 в процентах

Из результатов анализа щелочных экстрактов-3, содержащих менее подвижные фракции гумусовых кислот, представленных в табл. 5, следует, что здесь также имеют место колебания по месторождениям, но везде закономерно преобладает группа гуминовых кислот, несколько меньше содержание фульвокислот и минимальным количеством представлены гиматомелановые кислоты. Средний состав фракции-3 серноводских месторождений и оз. Б. Тамбукан представлены на рис. 2.

Содержание компонентов фракции-3 свидетельствует о том, что в данном случае не наблюдается значительных отличий между серноводскими и кисловодскими источниками. Из данных по составу фракции-3 следует вывод, что имеет место относительное накопление более термодинамически и химически устойчивых фракций гумусовых кислот. Они в меньшей степени реагируют на внешние изменения и отражают наиболее общие свойства биогеохимических объектов. Исследование фракционного состава специфических органических веществ дополняет описанные выше показатели гумусного состояния биогеохимических систем и включает соотношение гуминовых кислот отдельных фракций к их общему содержанию, выраженное в процентах (табл. 6).

Содержание компонентов фракции-3 свидетельствует о том, что в данном случае не наблюдается значительных отличий между серноводскими и кисловодскими источниками. Из данных по составу фракции-3 следует вывод, что имеет место относительное накопление более термодинамически и химически устойчивых фракций гумусовых кислот.

Таблица 5. Состав гумусовых кислот фракции-3 по месторождениям грязи

|

Месторождение грязи |

Содержание углерода в общем экстракте фракции-3 в % от в/с навеске |

С орг в % от углерода гуминовых веществ |

||

|

Углерод фульвокис-лот |

Углерод гиматоме-лановых кислот |

Углерод гуминовых кислот |

||

|

Оз. Молочка |

0,43±0,02 |

44,19±1,39 |

4,65±0,17 |

51,16±4,88 |

|

Оз. Тепловка |

0,52±0,03 |

32,61±2,17 |

13,04±0,65 |

54,35±1,24 |

|

Оз. Солодовка |

0,51±0,03 |

31,37±2,16 |

3,92±0,17 |

64,71±2,94 |

|

Оз. Серное |

0,75±0,02 |

33,33±1,33 |

8,00±0,40 |

58,67±1,07 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

0,34±0,01 |

35,29±2,94 |

11,76±0,73 |

52,94±2,35 |

Оз. Тамбукан Серноводские озера

Рис. 2. Средний процентный состав фракции-3 специфических органических веществ

Они в меньшей степени реагируют на внешние изменения и отражают наиболее общие свойства биогеохимических объектов. Исследование фракционного состава специфических органических веществ дополняет описанные выше показатели гумусного состояния биогеохимических систем и включает соотношение гуминовых кислот отдельных фракций к их общему содержанию, выраженное в процентах (табл. 6).

Таблица 6. Отношение С орг ГК различных фракций к общему количеству гуминовых кислот в %

|

Месторождение грязи |

Отношение С орг ГК фракций к общему количеству гуминовых кислот в % |

||

|

С гк-1 /С гк общ |

С гк-2 /С гк общ |

С гк-3 /С гк общ |

|

|

Оз. Молочка |

3,8±0,09 |

87,52±0,29 |

9,49±0,71 |

|

Оз. Тепловка |

6,6±0,03 |

77,91±1,85 |

16,94±0,45 |

|

Оз. Солодовка |

4,4±0,07 |

80,33±3,55 |

16,37±1,30 |

|

Оз. Серное |

2,8±0,04 |

87,83±2,82 |

16,17±0,08 |

|

Оз. Б. Тамбукан |

- |

68,33±2,48 |

31,62±2,50 |

Отношение углерода гуминовых кислот-1 к общему количеству гуминовых кислот характеризует содержание свободных гуминовых кислот не превышает 7 %, что характеризует их низкое содержание. В пелоидах оз. Б. Тамбукан данная группа специфических органических веществ полностью отсутствует. Это обстоятельство обусловлено, по-видимому, высокой концентрацией минеральных компонентов, которые переводят все гумусовые кислоты в устойчивые соли. Отсутствие этой наиболее подвижной группы гуминовых веществ, на наш взгляд, снижает биологическую активность грязи, обусловленную специфическими органическими компонентами высокоминерализованных источников по сравнению с низкоминерализованными пе-лоидами. Отношение содержания углерода гуминовых кислот-2 к общему количеству гуминовых кислот, составляет более 65%. Содержание фракции-2 гуминовых кислот в тамбуканской грязи несколько меньше по сравнению с серноводскими источниками. Содержание подвижных специфических органических веществ достаточно высокое. Соотношение углерода гуминовых кислот фракции-3 и общего количества гуминовых кислот для серноводских грязей примерно одинаково и составляет в среднем

15 %, для тамбуканских пелоидов этот показатель в 2 раза выше и составляет 32%.

Изложенные выше результаты исследований фракционного состава специфических органических веществ в пелоидах показывают, насколько подвижной является система гуминовых веществ, что, безусловно, подтверждает их активное участие в жизнедеятельности микроорганизмов, с одной стороны, и постоянное образование их в биогеохимических объектах в результате биологических процессов, протекающих под влиянием микрофлоры, с другой стороны.

Выводы: на основании полученных экспериментальных данных, можно сделать вывод, что общее содержание органических веществ в пелои-дах зависит от термодинамических условий формирования грязевых месторождений и минерализации грязевого раствора. Различная степень минерализации органических компонентов пелоидов предполагает различный уровень их подвижности, а, следовательно, биологической активности. Пелои-ды серноводских грязей отличаются более высоким содержанием подвижных фракций специфических органических веществ по сравнению с пелоидами озера Большой Тамбукан.

Список литературы Характеристика фракционного состава иловых сульфидных грязей различной минерализации

- Требухов, Я.А. Требования к изучению месторождений лечебных грязей//Вопросы курортологии. 2000. № 5. С. 39-42.

- Маньшина, Н.В. Курортология для всех. За здоровьем на курорт. -М.: Вече, 2007. 592 с.

- Сергеев, А.К. Многосредовая оценка воздействия вредных факторов на здоровье населения крупного промышленного города//Аспирантский вестник Поволжья. 2016. №1-2. С. 263-265.

- Гуминовые вещества в биосфере/Под ред. Д.С. Орлова. -М.: Наука, 1993. 238 с.

- Заварзина, А. Г. Фракционирование гуминовых кислот по относительной гидрофобности, размеру и заряду методом высаливания/А.Г. Заварзина, Н.Г. Ванифатова, А.А. Степанов//Почвоведение. 2008. № 12. С. 1466-1474.

- Лиштван, И.И., Фракционирование гуминовых кислот как метод получения стандартизованных гуминовых материалов/И.И. Лиштван, Ф.Н. Капуцкий, А.М. Абрамец и др.//Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 2. с.8-11.

- Жеребцов, С.И. Структурно-групповой состав гуминовых кислот бурых углей и их физиологическая активность/С.И. Жеребцов, Н.В. Малышенко, О.В. Смотрина и др.//Химия в интересах устойчивого развития. 2015. Т. 23. №4. С. 439-444.

- Аввакумова, Н.П. Состав и биологические свойства гумусовых кислот пелоидов (фундаментальные и прикладные аспекты). Диссер. на соиск. уч. степ. д.б.н. -Самара, 2003. 345 с.

- Аввакумова, Н.П., Влияние минерализации раствора на групповой состав пелоидов различного генеза/Н.П. Аввакумова, М.Н. Глубокова, Е.Е. Катунина//Национальная ассоциация ученых. 2015. № 9-4 (14). С. 52-53.

- Аввакумова, Н.П. Гуминовые вещества как регуляторы экологического гомеостаза // Н.П. Аввакумова, М.А. Кривопалова, М.Н. Глубокова и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2(2). С. 267-271.