Характеристика функциональных возможностей центральной нервной системы при занятиях различными видами спорта

Автор: Катрич Л.В., Гронская А.С., Бугаец Я.Е., Куракин А.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований функциональных возможностей центральной нервной системы у спортсменов разных специализаций. Способность к аутохронометрической оценке разных по длительности отрезков времени, характеристики когнитивной деятельности определяли у 76 человек, из них - 60 квалифицированные спортсмены специализации футбол, бокс, борьба, легкая атлетика (по 15 в группе) и 16 человек, не занимающихся спортом. Установлено, что спортсмены имеют высокие способности к эндогенной оценке интервалов времени. Точность оценки индивидуальной минуты, коротких и длинных интервалов времени, когнитивные способности мозга обусловлены спецификой спортивной деятельности в конкретном виде спорта.

Эндогенная оценка времени, когнитивные способности, функциональные возможности нервной системы, футбол, бокс, борьба, легкая атлетика

Короткий адрес: https://sciup.org/14263513

IDR: 14263513

Текст научной статьи Характеристика функциональных возможностей центральной нервной системы при занятиях различными видами спорта

Введение. Физиологические, психофизиологические и психологические особенности ЦНС формируют индивидуально-типологические особенности спортсмена и определяют стратегию его поведения в определенном виде спорта. Постоянно увеличивающиеся объемы, интенсивность, моторная сложность и плотность физических нагрузок предъявляют высокие требования к функциональному состоянию спортсмена. Актуальной задачей на современном этапе развития спортивной физиологии является поиск объективных критериев оценки функциональных возможностей ЦНС. Эффективность процессов восприятия информации, скорость ее переработки, способность правильно оценивать параметры времени и пространства, высокий уровень силы и уравновешенности нервных процессов, хорошая оперативная память во многом предопределяют выбор спортивной специализации и, в дальнейшем, результативность спортивной деятельности [3, 4, 11]. Аутохронометрии принадлежит специфическая роль в формировании динамического стереотипа всех физиологических процессов организма [8]. В спорте точность отсчета интервалов времени является важным фактором в решении поставленных тактических задач, для сенсомо- торных реакций и в поддержании ритма движения. Аутохронометрические способности оказывают влияние на согласование соматических функций с вегетативным компонентом, что в совокупности обеспечивает высокую результативность спортивной деятельности [2, 10]. В связи с этим является обоснованной необходимость изучения типологических свойств нервной системы, способности спортсменов разных специализаций оценивать промежутки времени различной длительности.

Методика. Обследовано 76 юношей, из них 60 спортсменов (1 разряд, КМС и МС) специализации борьба, бокс, легкая атлетика (спринт), футбол (по 12 человек в группе) и 16 человек, не занимающихся спортом. Точность воспроизведения разных интервалов времени (5; 20; 40; 60; 90 и 120 с) оценивали по методике Chonost [7]. Разно- видности оперативной и кратковременной памяти определяли общепринятыми тестами [9]. Полученные результаты обрабатывали параметрическими методами с использованием стандартных программ [12].

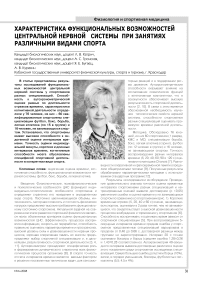

Результаты исследования и их обсуждение. Проведение сравнительного анализа точности оценки временных интервалов спортсменами разных специализаций и нетренированных юношей выявило достоверное (р <0,05) увеличение ошибки в оценке времени у не занимающихся спортом по сравнению со спортсменами (рис. 1). Короткие временные отрезки (5, 20, 40 и 60 с) юноши, занимающиеся спортом, оценивали в 2 раза точнее, чем не занимающиеся, что свидетельствует о высокой уравновешенности процессов возбуждения и торможения у спортсменов [6]. Способность воспринимать и оценивать время зависит от спортивной специализации [5]. При воспроизведении 5секундных интервалов времени средняя ошибка у спортсменов представленных специализаций варьировала в пределах от 0,46 до 0,66 с, достоверной разницы между группами не зарегистрировано. Интервал 20 с точнее оценивали боксеры и борцы (средняя ошибка 1,28±0,26 и 1,43±0,28 соответственно). Аутохронометрия 40-секундного интервала выявила достоверные различия в оценке этого показателя среди спортсменов исследуемых специализаций. Самую большую ошибку допустили борцы (10%), затем, в порядке уменьшения, боксеры, футболисты и легкоатлеты (5,5; 4,5 и 4%).

Рис. 1. Величина средней ошибки (с) у спортсменов и нетренированных юношей при эндогенном отсчете временных интервалов разной длительности

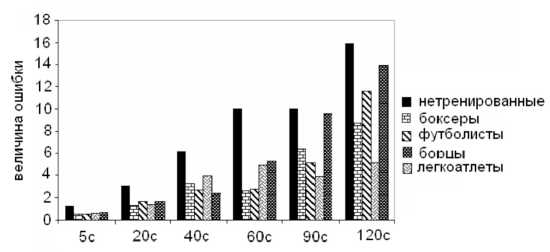

Одной из характеристик эндогенного времени у человека является длительность его индивидуальной минуты (ИМ). Проведенные исследования показали, что наиболее точно минутный отрезок времени воспроизвели футболисты и легкоатлеты-спринтеры (61,28±1,28 и 60,30±1,12 с). Борцы и боксеры недооценивали минутные отрезки (55,04±1,6 и 57,4±1,23 с), что достоверно ( р<0,05) меньше заданного интервала времени. У не занимающихся спортом длительность ИМ варьировала от 44,3 до 68,4 с (рис. 2).

Точность эндогенной оценки интервалов времени разной длительности зависит от вида спорта [4, 8]. Это подтверждается результатами, полученными при воспроизведении длительных интервалов времени.

Рис. 2. Характеристика оценки индивидуальной минуты у спортсменов и нетренированных юношей

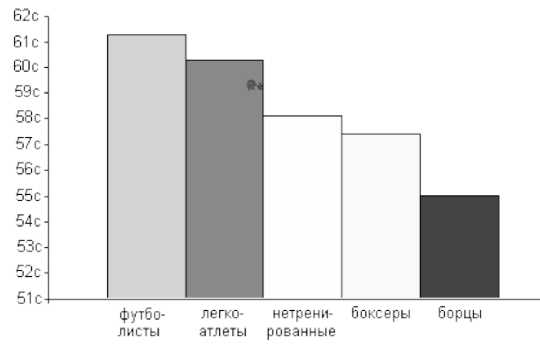

Величина средней ошибки в оценке интервала длительностью 120 с у борцов составила 5,11±1,48; у боксеров – 8,7±1,13; у футболистов – 11,64±2,72; у легкоатлетов – 13,95±3,95 с. Полученные данные можно объяснить спецификой спортивной деятельности. У борцов и боксеров длительность поединка примерно совпадает с трехминутным отрезком времени, поэтому и ошибка в оценке этого интервала значительно меньше, чем в других группах. Однако бокс в большей степени детерминирован эмоциональными проявлениями нейротизма, экстра-интроверсии и психотизма, которые влияют на аутохронометрическую точность, поэтому результат у них хуже, чем в группе борцов (р< 0,05) [6]. Для футболистов и легкоатлетов-спринтеров отрезок времени в 3 мин не имеет особой значимости в спортивной деятельности, поэтому точность в оценке близка к результату лиц, не занимающихся спортом, который составляет 15,95±3,48 с. Анализ полученных данных по аутохронометрии показал, что внутри каждой группы имеются юноши, переоценивающие и недооценивающие разные отрезки времени (рис. 3).

В группе борцов короткие промежутки времени недооценивали все спортсмены, в группе боксеров – 80%. Длинные отрезки времени 50% спортсменов обеих групп переоценивали. Данный факт указывает на повышенную возбудимость спортсменов данных специализаций, поэтому их можно отнести к «спешащим» субъектам [6]. В группе легкоатлетов по мере увеличения длительности интервалов процент «недооценивающих» увеличился с 50 до 83%, что подтверждает неспецифичность оценки данных отрезков для спринтеров и формирует состояние тревожности их поведения. Среди футболистов и нетренированных недооценка и переоценка коротких и длинных отрезков времени не выявила определенных закономерностей и варьировала в пределах 31-65%.

боксеры футбо- борцы легко- нетрени-листы атлеты рованные

Рис. 3. Показатели переоценки (А) и недооценки (В) временных интервалов у спортсменов и нетренированных юношей (%)

Выявленные отличия в аутохронометрической точности оценки разных по длительности отрезков времени свидетельствуют о типологических особенностях нервной системы спортсменов разных специализаций. Специфика эндогенной оценки времени определяет эффективность сенсомоторной реакции, тактику и стратегию поведения спортсмена, а, значит, влияет на успешность деятельности в избранном виде спорта [3, 4].

Результаты исследования когнитивной деятельности высших структур ЦНС представлены в таблице. Установлено, что показатели оперативной и зрительной кратковременной памяти у спортсменов всех специализаций и юношей, не занимающихся спортом, находятся в границах физиологической нормы. Для среднестатистического человека оперативная и зрительная кратковременная память составляют 25-30 и 6-7 усл. ед.

Таблица

Отличия когнитивной деятельности у спортсменов и нетренированных юношей

|

Виды памяти |

Специализация |

М |

± |

±m |

P |

|

Оперативная память |

Нетренированные |

31,16 |

2,65 |

1,21 |

|

|

Боксеры |

32,46 |

2,48 |

1,23 |

> 0,05 |

|

|

Борцы |

26,71 |

5,29 |

1,03 |

< 0,05 |

|

|

Футболисты |

39,86 |

3,22 |

0,83 |

< 0,05 |

|

|

Легкоатлеты |

27,33 |

2,35 |

1,36 |

> 0,05 |

|

|

Кратковременная зрительная память |

Нетренированные |

6,33 |

1.06 |

0,23 |

|

|

Боксеры |

6,84 |

1,42 |

0,17 |

< 0,05 |

|

|

Борцы |

7,57 |

1,54 |

0,28 |

< 0,05 |

|

|

Футболисты |

7,01 |

0,96 |

0,24 |

< 0,05 |

|

|

Легкоатлеты |

6,66 |

0,93 |

0,53 |

> 0,05 |

Исследование когнитивных характеристик деятельности мозга показало, что футболисты имеют самые высокие значения оперативной памяти и достоверно высокие показатели кратковременной памяти по сравнению с не занимающимися юношами. Борцы показали самый низкий результат оперативной памяти и самые высокие значения кратковременной зрительной памяти. Установленные отличия объясняются психофизиологическими особенностями спортсменов этих специализаций, формирование которых в определенной степени связано со спецификой вида спорта. В футболе спортсмен получает большой объем быстро меняющейся информации. Способности быстро ее обработать, оперативно принять решение, выбрать тактику действия, предвидеть ситуацию обеспечивают результативность игры. В борьбе в большей степени тактическое мышление связано с внезапностью ситуации и быстротой реагирования на световые раздражители в пределах довольно ограниченного пространства [1, 11].

Выводы. Занятия спортом расширяют функциональные возможности центральной нервной системы, обеспечивая высокую скорость и точность зрительно-моторной реакции, уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Юноши, занимающиеся различными видами спорта, имеют более высокую аутохронометрическую точность по сравнению с не занимающимися. Степень правильности оценки разных временных интервалов спортсменами зависит от специфики двигательной деятельности и является тренируемым показателем. Высокая недооценка коротких временных интервалов боксерами и борцами свидетельствует об их повышенной тревожности. Когнитивные особенности представителей разных специализаций обеспечивают правильность построения динамического стереотипа, тактику ведения спортивной борьбы и, как следствие, ее результативность.